武安街四号

李天扬

武安街四号,是父亲的第一个家,他生于斯,长于斯。

武安街,位于江苏兴化。在相当长的时间里,兴化对我来说,是一个重要的符号。

之所以重要,是不言而喻的。因為父亲是兴化人,于是,我也跟着是。在我小时候,要填各种表格,必有“籍贯”一栏,“江苏兴化”不知填了多少次,而当年并无“出生地”一说。当年,中国也没有颁发身份证,我们的唯一身份证明是户口簿,上面也同样只有“籍贯”而无“出生地”。依此,我是“兴化人”无疑。为什么说是符号而不是家乡呢?因为兴化对于出生在上海的我来说,只是一个地名,并无感性认识。父亲也不跟我们说任何关于兴化的事。

即便如此,那毕竟是父亲的故乡。总有一些来自兴化的人和物,让我感知它。

先说人。在我出生之前,父亲和四位叔叔先后离乡。父亲李安祥,是老大。他们有七兄弟,二叔安石、三叔安乐在上海,四叔安舒在无锡,五叔安全在贵阳。父亲说起他的弟弟来,称呼很有意思,因二叔住在耀华路,叫他“浦东”,叫三叔“老三”,叫四叔“无锡”,叫五叔“贵阳”。用地名来叫人,实在有趣。六叔安荣和小叔安理在兴化。当年,五叔所在的贵阳,是远在天边了。无锡、兴化虽然不远,走动也很少。这样算起来,我在兴化的亲人,有祖父、祖母和六叔、小叔。祖母在我有记忆前,是来过上海的,但她不幸中风卧床,我后来没在上海见过她。祖父大约一两年来一次上海看看儿孙,他话不多,谈吐平和。弟弟长得浓眉大眼,深得祖父喜爱。祖父专门带他去照相馆拍了一张合影,这样的待遇,在祖父的儿孙中,是唯一的。这照片是我们大家庭拍得最好也是最著名的一张。它一直放在家里的显眼位置,我看了,不无忌妒。我和祖父的合影,要晚很多年,直到我读大学。年过八十的祖父突然驾到,我们在复旦的毛泽东像前留影。小叔在我小时候,还是单身,来得最多。他长得斯文白净,与上海人概念中的苏北人不同,很是获得上海亲戚、邻居们的好感。他比父亲小二十多岁,看到大哥颇有敬畏之意,对我们完全没有长辈的架子,我和弟弟很喜欢他。六叔,先按下不表。

再说物。首先要说的,是棉鞋。那,可是祖母亲手做的。当年,最小的堂妹尚未出生,祖母有十个孙子三个孙女,她每年给每一个孙辈做一双棉鞋。我并没有在祖母身边生活过,没见过她做鞋的样子。但也能想象出,半身不遂的老人家一针一线纳鞋底,要付出多么大的辛劳。十三双,真是不小的量。有的孩子,祖母从来没有见过,并没有听他们叫过一声“奶奶”,但每一个孙辈,都享受着祖母的温暖。当然,儿时的我们,是不懂得珍惜的。我穿着祖母做的棉鞋瞎玩,鞋头常裂开口子露出棉絮,补了再穿。步入中年后,我常年穿“内联升”布鞋。踩着手工纳的千层底,感觉温暖而踏实。其次,是六叔的车。六叔是七兄弟中唯一的军人。他是坦克兵。他开的坦克,是苏制,从朝鲜战场上下来的。开坦克,多么帅气啊!我们没有机会坐六叔开的坦克,但却坐过他开的卡车。六叔退伍后,当了司机。开大车,也开小车。当年,司机是很吃香的,在兴化小城更是。六叔开着卡车来上海,便是我和弟弟的节日。他带我们兜风。我们坐在高高的驾驶室里,俯看街上的行人和骑车人,别提多爽了。第三个要说的,是螃蟹。我们小时候,是物资匮乏时代,肉、蛋、鱼,都凭票。但河蟹还是可以随便买的。每到秋天,农民将蟹用稻草绳扎成一串串叫卖,但不知为何,个子都不大。一次,六叔开车来,带了一袋蟹,只只足有半斤,那是我儿时见过、吃过最大的蟹。

因为这些人和物,兴化这个“符号”便有了温度。我们也生出去兴化看一看的念头来,但不知为何,父亲总是不带我们去。二十世纪70年代初的一个夏天,父亲突然命二叔领我和弟弟去兴化,我们相当兴奋。父亲先把我们送到浦东,交给二叔。在二叔家玩了几天,随他前往兴化。我们先是坐绿皮车到了无锡,住在四叔家。这是我唯一一次到四叔家。不料,二叔在无锡心脏病发作,取消了计划,带我们打道回府。我和弟弟失望极了。

大概父亲也觉得,总是应该带妻儿回一次故乡的。1973年春节,终于成行。促成这次兴化行还有一个原因,六叔来上海出差,我们可以搭他的车。一下子省下四个人的单程车资,在当年是相当令人心动的。那年,我七岁。那是我第一次回兴化,第一次回武安街,也是唯一一次住在武安街四号,父亲的家。

在武安街四号,我见到中风后卧床的祖母。长子挈妇将雏而返,祖母很高兴。她的兴化话,我听不大懂,而且,七岁的顽童和七十岁的祖母也没什么可以交流的。但不知为什么,我却记住了祖母的一句话:“我有七个儿子、七个儿媳妇、十个孙子、三个孙女,每个人都好,我很高兴。”当年,自然是不懂这个话的含义。长大后,我才知道,一个大家庭,要每一个人都健康平安,是多么不容易。如今,半个世纪后,祖母的子辈,一个一个都过了八十,孙辈们也都安然。我愿意相信,这是靠祖母在天护佑。

其实,对孩子来说,在哪里都是玩,不管是上海还是兴化。我和弟弟很快跟堂兄弟以及他们的小伙伴混熟,玩在一处。有一个玩法跟上海很像:把一挂一百响或两百响的鞭炮拆开来,一个一个点着玩。记得我把一个鞭炮点燃后乱扔,在一个小伙伴身上炸响,把他的新年新衣烧焦了,算是闯了祸。在那时,新衣服太宝贵了。另一个记忆也深刻。一天晚上,人脉宽广的六叔把我和弟弟“塞”进了剧场。那次演出的是木偶剧《三打白骨精》,许多舞台场景至今如在目前。这不仅是我第一次看木偶戏,也是我第一次进剧场看戏。

过年,当然要走亲访友。父亲难得回乡,他带着我们走亲戚,那是最令我难受的。一则没办法跟小伙伴玩了,二则那些长辈一个也不认识,却还要一个一个叫。记得去拜见父亲的姑姑,命我们叫她姑奶奶。我一直以为,“姑奶奶”和“老子”一样,是一种粗鲁的自谓,却不料,生活里真的有“姑奶奶”。也没有人跟我解释,在上海,这叫“姑婆”。

一个新年,很快就过掉了。回上海,没有六叔的车坐了,需先乘长途汽车到镇江,再坐绿皮火车返沪。那天,客车摆渡过长江,突然下起了鹅毛大雪。母亲后来回忆说,那么冷的天,你们两兄弟非要在外面看雪。在漫天飘雪中坐船过长江,这辈子,就这一次了吧。

在长江上看雪的我并不知道,下一次回兴化,要过20多年。

回上海后的春天,我入学,成为小学生。东坡云,“人生识字忧患始”,鲁迅说,“人生识字糊涂始”。从小学一直读到大学毕业,一次也没去兴化,肯定是由于糊涂,而非忧患。

到了1996年,我三十岁。“三十而立”之古训虽然可以不当回事,但对人不会没有影响。总之,三十岁那年,我萌发了回一次兴化的念头。一个契机是,弟弟天光正好要去兴化出差,我决定随行。

过了20多年,上海去兴化不用再摆渡了,但仍然长路迢迢——要乘一个晚上的长途车。这是我唯一一次坐长途卧铺汽车。那一晚,车厢里的气息真是一言难尽。

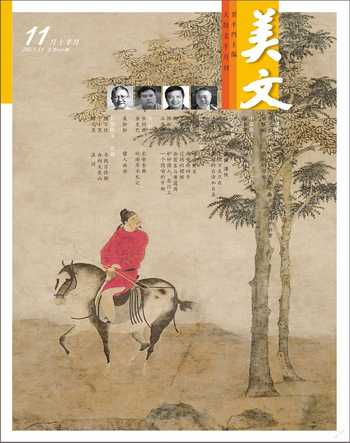

在兴化,见到了我的作者袁开建。他是兴化市委宣传部副部长、兴化报总编辑。我们的工作联系,因为后来我换了单位,只有区区四年,但我们的友谊一直保持至今,快三十年了。开建兄带着我们兄弟逛兴化城,让我第一次真正认识了故乡。兴化的文化底蘊之深厚,颇令我震惊。明清两朝名人之多,一点都不比我从小长大的江南名城嘉定、太仓少。最著名的自然是郑板桥和施耐庵,兴化人都以郑板桥为卖点,小城无处不“板桥”,他的“六分半体”触目皆是,摹仿他写字的兴化书家很不少。六叔送我一副兴化老县委书记写的对联,就是惟妙惟肖的“板桥体”。有明一代,兴化出了三个首辅:李春芳、吴甡、高榖,史称“兴化三相”,其中,李春芳更是以“状元宰相”闻名。他的故居和《艺概》作者刘熙载的故居,距武安街都只有几步之遥。祖父晚年搬离武安街,入住带煤卫的工房。武安街四号成了一家照相馆。我们特意进去转了一圈,却寻不到什么旧痕。毕竟,一个一心想玩炮仗的小毛孩,是留不住什么记忆的。

几年后,当父亲也来到这家照相馆——他的旧居,那是满满的回忆。他一一告诉我们当年桌凳柜灶的位置,兴致高昂。那次返乡,是平凡的父亲一生中屈指可数的高光时刻,那是2005年。仅仅过了三年多,2009年的大年初六,他带着深深的眷恋,离开了我们。为他选的遗像,便是我在兴化抓拍的——故乡的余晖里,他笑得那样舒坦。

父亲寡言,很少说自己的经历和故乡的人事。等到他不在了,我自责!他不说,我为什么不问呢?我想了一个补救的办法:请二叔写一写父亲和故乡。

父亲没读过中学,他们七兄弟学历都很低。但二叔爱读书,颇有几分知识分子气质,毛笔字和硬笔字都写得好。他用旧式信笺,繁体直书,写了整整20页,约4000字。这是关于我们李家最权威的书面材料了。

二叔写道:“根据我们家的各方面条件,再怎么追溯,也超不了上两代。况且,我们对祖父母的生平很朦胧,不仅从未见到过,也从未听到父亲系统说起过。”看起来,不言旧事,也是李家传统。二叔写了他的五爷爷,即曾祖父最小的弟弟叙说的家史,“祖父南京浦口人,生育三女两男,在浦口开设一爿‘兴兴恒钟表眼镜店”……“当五爷爷知道苏北兴化尚无钟表业,就对祖父说,如去兴化创业,生意肯定要比浦口好。”于是,“祖父同意全家徙居兴化,在兴化城内东大街(八字桥西首),开创钟表眼镜业,商号仍沿用从浦口带来的‘兴兴恒牌匾。祖父的兴化创业,铸成兴化钟表眼镜业的鼻祖”。曾祖父名李元书,曾叔祖名李元汉。二位曾祖的名讳,我是从二叔这封长信上首次拜知。

祖父名李乃昌,是曾祖父的次子。二叔继续写道:“父亲读过几年私塾,十七岁那年与长两岁的哥哥李乃寿都在店里跟着祖父学手艺,逐成下手。”……曾祖父觉得手艺很重要,把祖父送到上海徐家汇当学徒,满师后在沪工作。后曾祖父逝世,祖父返乡,与伯祖“继承父愿,合作开业”。再后来,因故兄弟分家。“父亲说,我什么都不要分,只要一块招牌”。“分家后的父亲,在武安街街头租赁一幢楼房,楼上住家,楼下开店,店门口挂起了兴兴恒修理钟表的招牌。”“孩提时,我和弟弟常常帮父亲早晚挂卸招牌的情景,迄今历历在目。”这,就是我也住过的武安街四号啊!

这块招牌挂了二十多年。二叔满怀深情地写它的结局:“一九五八年‘大跃进,经商的私营、个体户都要走集体合作化道路,钟表业也不例外,兴化县成立了修理钟表合作社,父亲进社工作后,社领导照顾他年纪较大,不修表专修钟。至此,历尽沧桑的兴兴恒画上了圆全句号,荣归李元书后裔的美好记忆之中。”

二叔文笔平实,写到这里,略略抒情,真是文如其人。2018年2月27日,二叔逝世,享年86岁。他捐赠了遗体。我们在上海中医药大学的教学大楼,和他作别。

祖母、祖父、父亲、二叔、四叔、三叔,在武安街四号住过的亲人们,一个又一个去另一个世界相会了。我们则回武安街,一次又一次去看他们住过的地方。

每一次去武安街,总是既欢喜又疑惑。欣喜的是,武安街似乎作为一条旅游风情街被保护起来了;疑惑的是,武安街似乎变了样子。以我对古建筑的了解,一眼看出,武安街的不少房子太“新”了。而父亲旧居的样子,也跟我记忆中差别甚大。这是怎么一回事呢?

我向开建兄请教。他说,武安街应该是动过了。“具体情况,我帮你找个专家来说吧。”

于是,今年暮春,我拜访了年逾古稀的兴化文史专家郭宝康先生。因为开建兄早就说了我的来意,满头银丝的郭先生一见我就说:“武安街是兴化中心的中心。”

据郭先生介绍说,兴化古城的格局形成于明。据史载,元末,兴化仅8900余人,至明洪武22年,已达60000多人。兴化是移民城市,很多是从苏州迁来的。北方移民都说来自“洪洞大槐树”,苏北移民都说来自“苏州阊门”。据史家考證,“大槐树”和“阊门”皆是移民集中出发地。兴化名人、《水浒传》作者施耐庵也是苏州移民。清咸丰《施氏族谱》陈广德序:“吾兴(化)氏族,苏迁为多。白驹场施氏耐庵先生,于洪武初由苏迁兴化,复由兴化徙居白驹场。”郭先生说:“我妈妈也说我家来自阊门。”这些移民的到来,使得兴化小城渐渐繁盛起来。明代的县衙左边,有一个关帝庙,武安街正对着它。郭先生推测,县衙的右边,大抵会有一个文庙,对应的,应有“文定街”。现在,这样的“∏”形的“锁壳子”格局没变,只是跟武安街平行的,叫牌楼北路,它的前身,是不是曰“文定”,待考。由明至清,武安街成为兴化中心。光绪年间,兴化第一个电信局就设在这里。“你家老爷爷选择在这里开店,有眼光。”郭先生笑着说。

根据二叔的叙述,祖父在武安街开店,在1930年代。郭先生推断说:“你家的钟表店应该有两年生意很好。”原来,1939年3月到1941年4月,因抗战,兴化做过两年多江苏省会。当时,江苏省主席韩德勤率省府由镇江迁至兴化,在李园办公。这个李园,大门就在武安街上,与“兴兴恒”紧邻。父亲回乡时,曾站在李园门口告诉我们,这里是他儿时玩耍的所在。彼李非此李,与我家无关。李园的主人,是清代富商李小波。李园始建于清咸丰年间,是李氏私家花园,布局精巧,为扬州园林风格,因园林狭长,有“余园半亩”之称。其最著名的建筑是船厅。李园后来曾是兴化商会所在,现为省文物保护单位,与兴化博物馆相连,向公众开放。随着省政府迁来,那两年多,兴化小城畸型繁荣,高官显贵云集。祖父的钟表店紧挨着省政府,一定顾客盈门,生意兴隆。兴化沦陷后,权贵逃离,民不聊生,祖父的生意也随之一落千丈。父亲和叔叔尚未成年即辍学,被祖父遣至上海当学徒,也就不奇怪了。时代洪流总是这样裹着个人的命运。

那么,武安街的古建筑为什么这么“新”呢?郭先生证实了我的猜测。兴化在2006年起,也就是父亲回乡的次年,开始大拆大建,武安街亦在其列。这里是市中心的黄金地段,准备拆了盖现代化建筑。热爱兴化的郭先生大声疾呼:“武安街一块砖也不能动。”在诸多专家学者的呼吁奔走下,决策者终于清醒过来,把武安街作为历史风貌区保护了起来。郭先生说,武安街肌理尚存,巷南基本没变,巷北大多没了,父亲的旧居,在北。好在,他回故乡时,旧居依然。于是,拆掉的半条街,又按老街的面目,重新盖了仿古的房子。

父亲出生、长大的武安街四号,就这样拆了又建,面目仿佛;父亲出生、长大的武安街,大抵会长长远远地留着旧模样,等着孩子们归来。

癸卯七月初七于文新报业大厦四楼东窗

(责任编辑:孙婷)