颈椎前路椎体骨化物复合体可控前移融合术治疗颈椎后纵韧带骨化症的研究进展*

杨若鹏, 赵晓龙, 刘 伟, 夏 平, 浦飞飞△, 冯 晶△

1武汉市第一医院骨科,武汉 430022 2武汉市第四医院骨科,武汉 430033

颈椎后纵韧带骨化症(cervical ossification of the posterior longitudinal ligament,C-OPLL)是颈椎后纵韧带发生病理性异位骨化,骨化物缓慢横向或纵向生长,引起脊髓损害和神经根刺激症状,导致感觉运动功能紊乱或肢体瘫痪的疾病[1]。C-OPLL临床表现多不典型,主要表现为脊髓和神经根受压的症候群。C-OPLL早期多采取保守治疗并结合影像学随访,晚期则需要手术治疗。由于该病起病隐匿,患者一旦出现症状,往往病情较重,大多需要手术干预,以免脊髓神经功能进一步恶化[2]。目前,对于C-OPLL的手术治疗策略尚未形成专家共识,依据手术入路可分为前路、后路及前后联合入路,3种手术入路方式各有千秋,优势与缺点并存[3]。2017年,颈椎前路椎体骨化物复合体可控前移融合技术(anterior controllable antedisplacement and fusion,ACAF)由上海长征医院史建刚教授首次报道,它是一种治疗复杂长节段C-OPLL的创新性技术,其设计兼顾了前路直接减压的有效性和后路间接减压的安全性[4-5],初步证实为治疗复杂C-OPLL的一种有效手术方式。笔者查阅近几年相关临床研究报道,综述其临床应用进展。

1 C-OPLL的流行病学

该疾病最早由日本学者Tsukimoto根据尸检结果描述,随后Terayama将其正式命名为C-OPLL,1975年日本成立专门研究C-OPLL的研究学会,并进行了大量的基础研究[3]。流行病学研究显示,该病以东亚地区黄种人多见,尤其是日本人,而欧美国家人群发病较少。在30岁以上人群中,日本发病率最高,约为1.9%~4.3%,中国为1.6%~1.8%,韩国则为3.6%,故该病也被称为“日本人病”,而非亚洲人群的发病率普遍较低,这也不难解释为何日本学者对该病研究颇为深入[6-7]。1999年,我国学者李中实等[8]开展的一项多中心流行病学研究显示,我国北方地区人群颈椎后纵韧带骨化症的发病率为0.44%~8.92%,平均发病率约为3.1%。由于早期对该病的诊断大多依赖X线片,导致其发病率被低估。近年随着颈椎CT的广泛应用和临床医生对该病认识加深,其患病率呈逐年升高趋势[9]。2014年Sohn等[10]依据颈椎CT结果发现韩国成年人C-OPLL的患病率为5.7%,2015年Fujimori等[11]进行颈椎CT分析研究,显示北美亚裔人群的患病率达4.8%,均显著高于既往基于X线片诊断的患病率。

2 C-OPLL的病因学

颈椎后纵韧带骨化是一种缓慢进展的动态病理现象,由后纵韧带骨化发展至后纵韧带骨化症比较漫长且受诸多因素影响,其发生发展是在一定遗传基础上的多因素参与的病理过程,目前其具体病因仍未完全探清[12]。遗传因素曾被认为是C-OPLL重要的发病因素,随着基因组学和分子遗传学等相关学科的发展,人们深入研究发现C-OPLL是一种易感基因位点突变导致的疾病。目前发现的易感基因包括人类白细胞抗原(HLA)、COL6A1基因、COL11A2基因、TGF-β基因、BMP-2基因等,上述基因的具体作用机制并不清楚,而且各学者的研究结果存在差异[9,13]。但可以明确的是,该病是在遗传因素基础上多基因相互作用的结果,从其流行病学特点可以看出,该病具有明显的地域和种族差异,亚洲黄种人发病居多,而欧美白人及非洲黑人则较少发病[14]。颈椎局部生物力学对C-OPLL的发病也有一定影响,颈椎退变、骨赘增生或椎间盘突出会压迫后纵韧带,造成局部受力改变,这种慢性刺激的长期作用会加快C-OPLL的进展[15]。内分泌代谢因素与C-OPPL的发病也存在联系,部分临床研究发现部分C-OPLL患者具有肥胖、短颈、血糖升高等特征,表明肥胖症和糖尿病是C-OPLL发病的危险因素[13,16]。对体内激素与C-OPLL的关系进行研究,发现骨化灶的形成与钙调节激素、雌激素等存在一定联系,但具体机制仍不清楚[17]。总体看来,C-OPLL是一种病因极其复杂的韧带异位骨化疾病,是在遗传基因、地域环境、颈椎局部生物力学和内分泌代谢等因素共同作用下引起的疾病。未来随着分子遗传生物学和人类基因组学研究的进一步发展,C-OPLL的病因可能会更加明确。

3 C-OPLL的临床诊断

C-OPLL的临床症状与体征并不具有特异性,往往表现为脊髓损害与神经根受压的症候群,临床上需结合症状体征及影像学检查与其他颈椎疾病详细鉴别诊断。C-OPLL在早期可表现为无症状,或颈部轻微酸胀疼痛、活动不灵活等症状,晚期则表现为下肢踩棉感、胸腹或肢体束带感、肌张力增高、肌力减退等髓性症状。其影像学诊断主要依靠CT检查,CT三维成像对C-OPLL的诊断具有极高的准确性,能直观对骨化灶的大小、形状、位置及椎管内占位面积进行判断,并了解后纵韧带是否与硬膜囊存在骨化粘连或硬膜囊骨化[18]。硬膜囊骨化在CT横断面表现为“双影征”,若此时选择行前路手术,硬膜囊撕裂的可能性较大,故CT上“双影征”的出现可对手术方式选择提供一定的参考[19]。MRI能清楚地显示脊髓、神经根受压及脊髓信号改变[20]。MRI的T2相高信号常提示脊髓不可逆病变,此时进行手术治疗的改善效果可能有限[21]。

4 ACAF技术的提出与临床应用

C-OPLL手术治疗的基本原则是解除骨化灶对脊髓及神经根的压迫,恢复椎管容积,重建颈椎稳定性和生理曲度,为脊髓神经的功能恢复提供良好生物力学环境[22]。目前C-OPLL的手术治疗根据手术入路可分为前路、后路及前后联合入路手术[23]。前路主要包括椎间盘切除椎管减压内固定融合术(anterior cervical discectomy with fusion,ACDF)和椎体次全切椎管减压内固定融合术(anterior cervical corpectomy with fusion,ACCF);后路主要为椎板切除减压植骨融合内固定术和椎管扩大椎板成形术(包括单开门及双开门);前后联合入路(后-前)则是先行后路手术扩大椎管使脊髓充分后移,再行前路直接切除骨化灶,达到充分减压效果[24]。前路手术属于直接减压,理论上减压效果确切,但由于手术视野和操作空间有限,彻底切除骨化物难以实现,且容易导致术后脑脊液漏甚至神经损伤加重等并发症[25]。后路手术属于间接减压,脊髓向后漂移程度决定了最终减压效果,其操作简单安全,但对颈后肌群及关节突破坏较大,且脊髓的漂移难以控制,术后易出现C5神经根麻痹和轴性疼痛[26]。

目前,治疗短节段C-OPLL的传统手术方式已经比较成熟,但对于复杂的长节段C-OPLL,各种术式均存在优势及不足,选择何种手术方式仍没有明确的定论[24]。上海长征医院史建刚教授团队既往对C-OPLL的解剖学基础和手术方式进行了深入研究,并在前人基础上逐步改良,创造性地应用ACAF治疗C-OPLL[4,27]。该技术的核心是将颈椎椎体与后纵韧带骨化灶视为一个整体,在不切除后纵韧带骨化灶的情况下从前路实现脊髓的原位减压,恢复颈椎和颈脊髓的正常生理形态与生理环境[28]。该技术的具体手术方法可以简要概括为以下几个步骤,①显露:患者全麻下取仰卧位,以常规Smith-Peterson颈前路显露至椎前间隙,用电刀及锐利的神经剥离子将颈长肌自骨膜下向外侧剥离,显露钩椎关节;②椎间隙处理:先用椎板咬骨钳清除目标椎间隙前缘骨赘,依次用尖刀、刮匙和髓核钳去除责任节段椎间盘,再用枪钳咬除目标椎间隙后缘骨赘或钩突,使上下终板平整,显露后纵韧带。切除提拉节段头尾两端椎间隙的后纵韧带,而提拉节段椎间隙的后纵韧带无需切除;③切除椎体前方骨质:用咬骨钳或磨钻去除提拉椎体前方的部分骨质,尽量使去除骨质厚度与术前CT测量的骨化物厚度相同,为骨化物复合体提拉前移预留空间;④椎体两侧开槽:根据术前测量骨化物的宽度,在骨化物的椎体前表面投影上用超声骨刀或磨钻向两侧旁开1 mm作开槽边界,保证两侧开槽的间距宽于骨化物,槽宽1.8~2.0 mm。一般先对侧开槽,完全咬除槽底的皮质骨,后同侧开槽,暂时保留槽底椎体后壁,保证椎体稳定性;⑤安装钛板、螺钉及融合器:试模后将融合器置入各椎间隙,将预弯的钛板置于椎体前缘,于各椎体安装椎体钉(前移椎体上的椎体钉只需拧至贴合钛板,无需拧紧和提拉尝试),切除同侧槽底椎体后壁,使椎体游离;⑥椎体骨化物复合体前移:探查待提拉复合体完全游离后,用多把椎体钉起子同时拧紧提拉节段的椎体钉,观察骨化物复合体逐渐前移,直至于钛板紧密贴合,完成提拉;⑦植骨关闭切口:在两侧骨槽植骨,冲洗止血,放置引流,逐层缝合切口。

近些年来,ACAF技术在国内逐步推广,其关键操作方法值得初学者反复研究学习。结合既往研究总结以下几点操作技巧:①术前完善颈椎三维CT、MRI及椎动脉CTA检查,准确研判骨化物位置、大小及与硬膜囊关系,明确椎动脉走行位置,以避免椎动脉损伤;②术中应用“G”型或“O”型臂X线机透视进行CT三维重建,并结合神经探钩、测深器等工具,合理进行钛板预弯和融合器置入,以保障四周骨质完全离断和复合体顺利提拉;③双侧开槽时做到垂直向下开槽,垂直向上提拉,避免斜行开槽导致的不对称提拉或脊髓旋转偏移;④术后在游离椎体两侧槽内以人工骨及切除松质骨进行混合植骨,提高术后融合率[4,29]。

5 ACAF治疗C-OPLL的适应证与禁忌证

ACAF手术学习曲线陡峭,术者对该技术的操作不如传统术式熟练,会在很大程度上影响手术效果及临床预后。因此,术者不仅要熟练掌握操作流程,还要严格把握ACAF手术治疗C-OPLL的适应证与禁忌证。

适应证:①通过传统术式难以重建的长节段C-OPLL。ACAF将椎体及骨化物视作整体前移,对长节段C-OPLL具有独特的减压和重建优势[30]。②传统手术难以切除的巨大C-OPLL。ACCF是目前治疗3个节段及以上的巨大C-OPLL的主流术式,但彻底切除骨化物的技术要求和风险极高,减压后颈椎稳定性和曲度难以达到理想效果,而且容易产生脑脊液漏、脊髓损伤、钛笼下沉等严重并发症[31];而ACAF不直接切除骨化物,可依据骨化物大小合理实现颈椎曲度重建[32]。③骨化物椎管占位率≥60%或K线阴性。此类患者骨化物范围较广,脊髓前方压迫明显,行后路手术脊髓避让空间有限,而ACAF则能通过非接触式的前移骨化物,完成脊髓原位减压,取得良好的减压效果[33-34]。④颈椎后路手术后翻修。颈椎后路手术属于间接减压,前方骨化物依旧存在,可继续进展使脊髓再次受压,使神经功能恶化导致临床疗效欠佳。对于此类患者需进一步行前路减压解除骨化物的直接压迫,ACAF对脊髓减压充分、可控,疼痛及神经功能改善明显,为C-OPLL后路翻修手术提供了新的发展方向[35]。

禁忌证:①颈椎椎体结构破坏。ACAF手术将椎体骨化物复合体作为颈椎前柱重建的物质基础,故各种导致椎体结构明显破坏的疾患都是绝对禁忌证[29]。②椎动脉解剖变异。ACAF双侧开槽的最大宽度可达神经根出口内缘,充分减压时易损伤钩椎关节外侧的椎动脉,尤其是椎动脉发生解剖变异或严重畸形时,此类风险发生率大大提升[36]。因此,术前应行椎动脉CTA明确椎动脉走行情况,若存在解剖变异或畸形,则视为相对禁忌。③重度骨质疏松。ACAF需要对目标椎体进行提拉前移,提拉椎体存在骨质疏松时,会出现螺钉的把持力不足导致提拉失败或提拉不完全,最终导致减压效果不满意[37-38]。

6 ACAF治疗C-OPLL的临床疗效

自从ACAF问世以来,许多学者对其治疗C-OPLL的临床疗效进行了研究探讨。一项针对45例行ACAF的C-OPLL患者的回顾性研究显示,患者的JOA评分由术前(9.5±2.3)分改善至末次随访时的(15.4±3.6)分,颈椎平均曲度由术前的(4.5±3.8)°改善至术后的(10.3±4.8)°,椎管狭窄率由术前的(54.3±8.2)%降低为术后的(12.5±5.3)%,MRI显示脊髓减压充分[39]。王海波等[40]对13例行ACAF的C-OPLL患者随访,发现ACAF患者术后椎管横截面积和椎管矢状径均较术前增加,椎管狭窄率较术前降低,JOA和VAS评分均较术前有所改善,差异均具有统计学意义(P<0.05),表明ACAF手术可完成对椎管容积和颈椎曲度的生理重建,并有效改善疼痛及神经功能。

还有学者将ACAF与其他传统术式进行比较,发现ACAF也具有良好的临床效果。罗溪等[41]将ACAF与颈椎后路单开门椎板成形术比较,末次随访显示ACAF组的JOA评分改善率略高于单开门组,而在Cobb角、脊髓面积和Kang′s分级等形态学指标上,ACAF组则明显优于单开门组,说明ACAF在恢复颈椎曲度和脊髓位置形态方面更具优势。Sun等[42]将ACAF与颈椎后路椎板切除术对比研究,在脊髓局部角、全脊髓角、脊髓面积及Cobb角恢复方面,前者优于后者,而JOA评分改善率方面,前者(78.6%±3.4%)优于后者(64.5%±3.0%),两组的并发症发生率分别为7.89%和15.15%。王贵江等[43]也将ACAF与颈后路椎板成形术比较,发现前者的JOA评分与VAS评分显著优于后者,在椎管矢状径、颈椎曲度、椎管狭窄率等形态学指标改善上前者亦优于后者。Yang等[32]将ACAF与ACCF比较,在术后CT横断面上,前者减压宽度和椎管面积显著大于后者,在术后MRI横断面上,前者的脊髓AP直径和形态较后者更优,在JOA评分改善率和总体并发症发生率方面,前者同样具有优势。

由此可见,ACAF治疗C-OPLL疗效确切,能实现脊髓神经的充分减压及颈椎生理曲度的重建,在JOA评分改善率和并发症发生率上也比传统手术更具优势。

7 ACAF手术并发症及预防策略

ACAF的优势在于不切除骨化物,减少了骨化物-硬膜界面的操作,避免了手术器械对硬膜和脊髓的侵扰,从而大大降低了脊髓损伤及脑脊液漏的发生率[29]。研究表明,一名外科医生大约需完成29例患者ACAF的手术量,才能熟练地掌握这项技术,并且ACAF相关并发症容易发生在学习曲线初始阶段[44]。目前文献报道的主要并发症有脑脊液漏、C5神经根麻痹、轴性疼痛、脊髓损伤、吞咽困难、声音嘶哑等。

7.1 脑脊液漏

脑脊液漏是颈椎前路减压手术常见的并发症,当骨化物与硬膜囊严重粘连或存在硬膜骨化时,强行分离骨化物与硬膜囊,极易造成脑脊液漏或脊髓疝出[45]。因此,如何处理骨化物与硬膜囊粘连一直是传统颈椎手术的难点[46]。既往研究发现,在C-OPLL患者中,传统手术后脑脊液漏的发生率为4.6%~32%[47],而最新研究发现ACAF术后脑脊液漏发生率仅3.6%~5.9%[32,48]。ACAF的独特之处在于其可控性游离并提拉椎体骨化物复合体的减压方式,避免了后纵韧带骨化与粘连硬膜的分离,进而降低了脑脊液漏的发生率[36,48]。预防策略:①尽量做到两侧垂直开槽和同时提拉,避免造成硬膜囊异常漂移或不对称旋转而发生硬膜损伤;②开槽时反复用探钩探查开槽深度,注意把握停止开槽时机,避免过度开槽导致硬膜囊损伤;③使用C臂机或探钩反复确认前移距离,以恢复椎管容积为准,避免过度前移而造成硬膜囊损伤。

7.2 C5神经根麻痹

C5神经根麻痹本是颈椎后路手术中脊髓异常漂移引起的常见并发症,而ACAF在前移骨化物复合体后也会使脊髓向前漂移,被迫远离原始位置,故虽然理论上发生C5神经根麻痹的可能性较低[49],但仍有报道[50-57]。预防策略:保证双侧同时减压,避免脊髓不对称偏移或旋转的发生。

7.3 吞咽困难、声音嘶哑

由于颈椎前方具有食管、气管、喉上神经及喉返神经等解剖结构,加上手术过程中长时间牵拉或意外损伤,术后极易出现吞咽困难、声音嘶哑等并发症[56-58],但有研究发现,这些并发症多在1年内可自行消失[56]。预防策略:①尽量钝性剥离肌肉间隙,降低喉上及喉返神经损伤风险;②椎前放置钛板时,用骨剥或神经剥离子将椎前筋膜挑起并覆盖于钛板上;③间断放松食管气管,适当高浓度低温盐水冲洗术区,避免术后软组织水肿。

7.4 轴性疼痛

轴性疼痛是颈椎术后康复期常见的一种并发症,发生率约为40%~80%[59]。颈椎前路手术由于未对颈后方肌肉韧带复合体进行干扰,故轴性疼痛发生率远低于颈椎后路手术,文献报道发生率约为1.6%~31.3%[60]。目前认为,颈椎前路术后轴性疼痛的原因大多与颈椎曲度丢失、颈椎不稳定、椎间隙高度降低、颈部肌肉损伤及颈托佩戴时间过长等有关[61]。预防策略:①依据骨化物的厚薄,确定提拉前移的距离,尽量恢复颈椎正常的曲度;②多次试模,选择大小合适的融合器置入;③术后尽早行颈部肌群锻炼,减少颈托佩戴时间。

7.5 硬膜外血肿

骨化物的长期压迫会造成椎管内静脉回流受阻,使椎管内静脉丛及后纵韧带上的静脉处于怒张状态,传统手术减压时触及这些血管会造成大量出血,会间接导致术者因担忧出血过多而造成双侧减压不彻底[62-63]。而ACAF独特的“帐篷效应”使硬膜被椎体骨化物复合体一同提起,让血肿没有形成空间,理论上可避免硬膜外血肿的发生。预防策略:①在开槽时尽量使用超声骨刀或高速磨钻,可显著减少骨面渗血;②出血较多时,可涂抹骨蜡或止血材料压迫[39]。

7.6 椎动脉损伤

由于ACAF开槽宽度大,故理论上其椎动脉损伤的风险显著高于传统手术[64]。虽然目前仅有1例ACAF手术损伤椎动脉的报道,但仍不可忽视此类并发症的发生[65]。预防策略:①术前常规行椎动脉CTA或MRI检查,评估椎动脉走行情况;②以双侧钩椎关节基底部为解剖标志,尽可能做到垂直开槽,避免斜行开槽,并反复探查外侧槽壁的完整性。

7.7 提拉不完全

进行椎体骨化物复合体的腹侧提拉是神经减压的关键步骤,钛板和螺钉提供的提拉力是复合体平稳前移的动力,而椎体的骨质强度则是提供充足把持力的保障,故提拉椎体存在骨质疏松时会出现螺钉与椎体把持不足而造成复合体提拉不完全[38]。提拉不完全表现为前移时椎体与钛板不能完全贴合,术后X线或CT可观察到钛板与骨化物复合体存在一定间隙,继而导致减压不彻底[54]。预防策略:①结合术前CT测量的骨化物厚度设计出椎体前方需要去除的骨质深度,保证提拉有充分的前后空间,理想情况是恢复椎管的正常前后径为标准,即提拉后骨化物恰好与上下正常椎体后壁平齐[28];②根据术前骨密度测定结果,对存在椎体骨强度降低而大概率会出现提拉不完全的患者,术中可行椎体钉道强化术[66]或带线锚钉辅助提拉[67];③避免斜行开槽,倾斜的槽道易使主刀侧的骨化物残留,而出现对侧提拉困难[29];④完全离断椎体四周的骨性连接,开槽宽度以2.5~3.0 mm为宜,以断端脱离感或骨质离断响声作为开槽完成的标志[29];⑤前移过程中缓慢拧紧螺钉,时刻观察骨化物复合体前移情况。

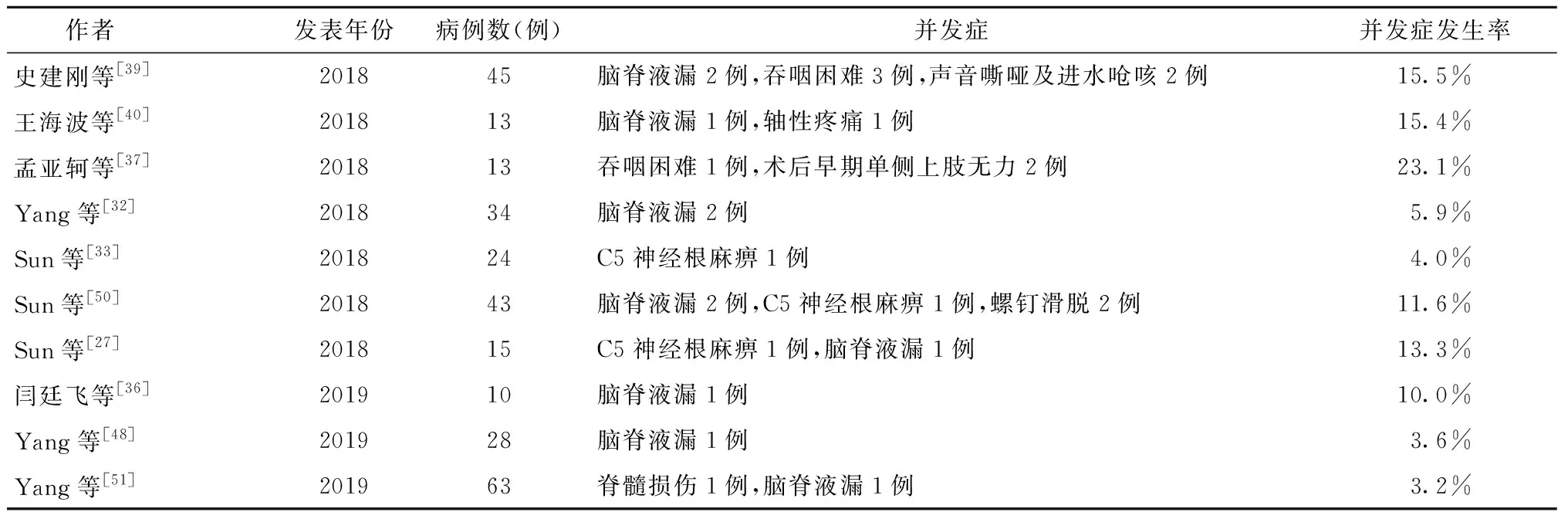

文献报道的各种ACAF相关并发症详见表1。

表1 文献报道中ACAF手术的相关并发症Table 1 Related complications reported in the literature of the ACAF surgery

8 总结与展望

综上所述,ACAF独特的设计理念相较其他传统前后路术式具有一定优势。笔者认为包括以下几点:①减压更充分。理论上减压宽度为18~20 mm,尤其适用于宽基底型颈椎后纵韧带骨化症。②有效重建颈椎曲度。通过可控性提拉椎体骨化复合物可显著恢复颈椎的生理曲度,重塑椎管形态。③并发症较少。独特的“帐篷效应”使脑脊液漏、硬膜外血肿发生率大大降低,不侵扰颈椎后方结构,有效避免术后轴性疼痛。对于长节段、宽基底型、硬膜囊骨化或严重粘连等复杂的颈椎后纵韧带骨化症,ACAF是一种安全有效的新型技术。但ACAF学习曲线陡峭,需要术者具有丰富的颈椎前路开放手术经验及解剖学基础,因此在实际应用中要谨慎挑选适应证,由简至繁,循序渐进地开展这项技术。目前该技术存在的主要问题在于学习难度大,临床应用时间短,病例资料有限,术后随访及远期临床数据不够翔实,造成该技术在临床难以广泛开展。而且在手术操作、适应证、禁忌证及并发症预防等方面,尚有较大探索空间。

相信随着ACAF操作技巧和手术器械不断改善优化,其临床优势将会进一步凸显,在不久的将来定会成为复杂颈椎后纵韧带骨化症的普适技术。