淮海战役——国共双方战前筹划与布局

于慧铎 王倩

辽沈、淮海、平津三大战役可谓解放战争中的战略决战。19世纪著名的德国军事理论家和战略家克劳塞维茨在其《战争论》中说:“主力会战是双方主力之间的斗争,所以必须永远把主力会战看作战争的真正的重心。”正因为战略决战对战争全局起着决定性的作用,是战争真正的重心所在,因此双方的军事统帅都全力以赴地为争取胜利而投入战争,而战略决战在相当程度上是对双方如何战略布局以及统战指挥作战能力的考验。

两种战略指导方针的较量

在整个解放战争时期,国共双方在指导作战的战略方针上有着根本的不同。

国民党方面,以夺取地方为主要目标,力图先夺取重要城市,进而控制交通线分割解放区,再进行分区“围剿”,从而达到“消灭”解放军的目的。中共方面,以歼灭敌人有生力量为主要目标,认为双方有生力量的对比消长,也就是人的力量的存失与否,才是决定战争胜负的关键。毛泽东有句名言:“存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。”

国共两种截然不同的战略指导方针根植于双方代表的不同社会力量,几乎贯穿解放战争的全过程,在相当程度上决定着战争的结局,使得战场上呈现出一幅奇怪的景象:解放军陆续失去临沂、延安等重要城市,看似“节节败退”,然而总兵力人数却在逐年快速增长;国民党军虽在日益扩大占领区,但每年却以数10万,甚至百万的减员速度迅速递减,最终在战略决战阶段失去进攻能力,只能成为各大重镇的“守门员”。这是淮海战役发动前,战略指导方针所提供给国共双方的重要的作战背景条件,也是中共得以发动这次战役的重要前提。

国民党在战前的筹划与布局

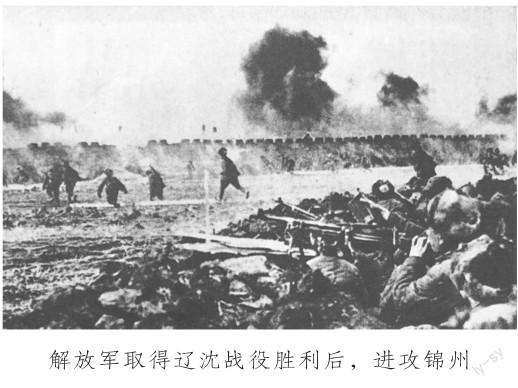

淮海战役前,在徐州地区,国民党军队的兵力仍占有优势,不仅飞机、坦克、大炮较多,且战斗力保持比较完整。基于此,徐州“剿总”副总司令杜聿明曾建议国民党统帅部趁华东及中原野战军分离之际,集中国军主力,先寻求陈毅一部,予以击灭后,再进而击灭其主力,收复山东;同时,以华中国军主力,在豫西方面发起攻势,以牵制华中地区刘伯承部,阻止其向东进发。根据这一设想,在1948年10月,杜聿明制定出一个对山东解放区的进攻计划,如这一计划得到落实和实施,会使战场上的局势更加错综复杂,战争能否快速结束也成为无法预测的未知数。但历史没有假设,10月15日,就在杜聿明决定参照此计划开始行动之际,蒋介石得知锦州危急的消息后,立即叫杜聿明停止执行这个计划,派他指挥东北的军事行动,直到11月6日战争爆发,这一方案一直处于搁置状态,无人问津。

辽沈战役分散了蒋介石的大部分注意力,使他无心顾及华东地区的战局,直至10月末辽沈战役即将结束,蒋介石更多的注意力仍在如何应对解放军可能从东北进入内蒙古,威胁平津。此时的国民党统帅部在济南战役后发现徐州地区的国民党军失去了北面屏障,门户洞开,中间已无任何险要的地势可守。根据这一重要的变化,10月29日,国民党参谋总长顾祝同召开作战会议,讨论徐州地区下一步的作战方案,提出“守江必先守淮”的决策。淮河是长江以北最重要的一道自然屏障,在长江与淮河之间无任何险要可守,中国古代如东晋、南宋,都有过“守江必先守淮”的看法。基于此,产生了两个方案:第一方案是除留置一至二个军坚守徐州,陇海线的各个城市一律放弃,集中主力于徐州与蚌埠间津浦铁路两侧地区,行攻势防御,无论解放军是由平汉或津浦路南下,均可集中全力寻求决战。为了配合徐州方面的作战,随时准备令黄维兵团向徐州方向东援,以资策应。第二方案是退守淮河南岸,以淮河为依托,实施河川防御。经过反复商讨,国民党统帅部最后决定采用第一方案。但此时蒋介石还在北平,会议由何应钦主持,对于如此重大的问题,他们只能提出意见不能做最后的决定。作战方案虽然确定却没有立刻执行,直到11月3日,顾祝同才与郭汝瑰等人前往徐州,召集会议共同商讨作战部署,并根据“守江必先守淮”的第一方案的精神立即调整部署。4日晚,蒋介石在重点讨论华北问题的会议上,顺势谈到华东战场,在何应钦的提议下,蒋介石最终认为第一方案可行,当即给在徐州的顾祝同打电话,命其第二日开始行动。

可见即使到淮海战役爆发的前夕,以蒋介石为首的国民党统帅部,对于他们的徐州会战计划并没有做过全盘的考虑,甚至蒋介石本人的重心都没有移至华东战场上;再加上这一时期由于推行金元券币制改革的全盘失败,上海、南京、武汉等地出现大规模抢米风潮,民怨沸腾,这种状况严重影响了国民党军的士气,外交形势也十分不利,诸多困难使蒋介石内外交困,焦头烂额,他更没有想到的是人民解放军发动淮海战役会如此之快,而且如此有力。

共产党在战前的筹划与布局

面对国民党军的上述部署,一个新的课题摆在人民解放军面前,必须集中更大的兵力把歼灭战发展到更大规模,如果不这样做而去打中小规模的歼灭战,战机很难寻找。豫东战役和济南战役的胜利开展,证明了打更大规模的歼灭战是可行的;再加上国民党军主力所在的东北、华北集团同徐海集团之间的联系远远隔开,使他们再也无法直接联系,无法成为可以互相呼应和配合作战的整体,这就为淮海战役的展开、夺取胜利提供了重要前提。

虽然万事俱备,但作战从哪里打起,成事的“东风”在哪里?毛泽东在制定作战计划时向来重视第一线指挥作战将领的意见,当时担任华东野战军代司令员兼代政委的粟裕远在济南战役前就已考虑到“在长江以北进行决战比长江以南有利得多”。他认为打仗像下棋一样,作为一个高级指挥员来说,不能看一步走一步,至少要看两步走一步。

摆在中共面前的是两个作战方案:一个是出鲁西南,跨陇海铁路,汇合中原野战军歼敌于徐州西南方向;一个是出苏北,战淮海,然后攻克徐州。在徐州西南地區作战,虽然战场广阔,便于大军行动,一仗之后,就可以完成对徐州的战略包围,对敌人是致命的威胁,但是这个方向的东北是徐州,东南是蚌埠,西南还有敌人的武汉集团,我军进入该地区后将三面受敌,战争一开始便要与敌人强大的主力部队进行硬碰硬的决战,且这一地区远离后方根据地,进入该区作战,后方供应会发生困难;但如果是在徐蚌线以东地区决战,就可以避免上述许多的不利条件。在攻占两淮、宝应等地区后,就可以暴露津浦线,孤立徐州,迫使敌人退守到津浦沿线及淮河江边,这样就可以减少敌人的机动兵力,还可以依靠山东苏北老根据地的优势,解决大兵团作战与后勤供需矛盾的难题。经过利弊的分析与比较,粟裕最终决定选择第二个方案。随后的事实也验证了,这的确是高明的决断。

基于这样的考虑,在反复琢磨与筹划之下,粟裕在济南战役即将结束时,于9月24日向中央军委提出集中华东野战军主力进行淮海战役的建议。作战方案得到中央军委的批准,毛泽东在电报中说:“我们认为举行淮海战役,甚为必要。”这样淮海战役的发动就确定了下来。

淮海战役发展成为南线的战略决战并不是一蹴而就的,而是根据战役的实时发展情况而逐步形成与完善的,经历了一个曲折变化的过程。

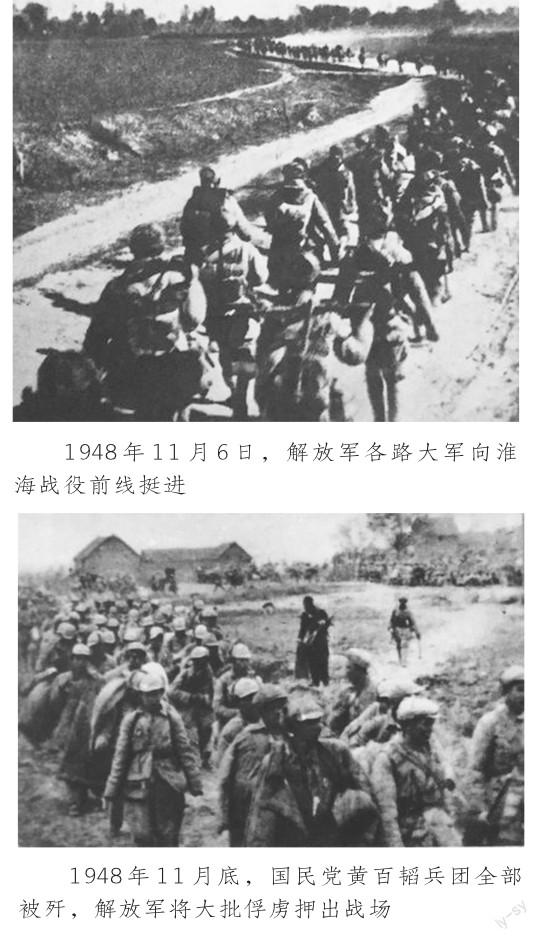

鉴于国民党军向徐州地区的集中,海州兵力相对薄弱,粟裕最初将淮海战役划分两个阶段,先是攻占淮阴一带,乘胜收复宝应等地区;随后再攻占海州、连云港,结束战役。“淮海”是指两淮和海州而言。两淮地区是国共在过去3年中双方拉锯的要点,是苏北的重心,此地稍有差池,会立即使南京、上海感到威胁;海州、连云港则是苏北以及徐州的出海港口。显然,粟裕的目的是想通过对苏北战场的开辟,使山东苏北打成一片。后来这一计划被称为“小淮海”计划。针对这一提议,毛泽东在批复的电报中提出一个极为重要的意见,即“第一个作战应以歼灭黄兵团于新安、运河之线为目标”。这一指示明确了歼灭黄百韬兵团是淮海战役的第一个目标,而也正是有了歼灭黄百韬的第一步,才有了接下来歼灭黄维的第二步以及最终歼灭杜聿明的第三步。

每次战役前,解放军将领都会做好充分的准备和周密的部署,歼灭黄百韬兵团也是如此,是在尽量不使国民党察觉解放军作战意图的情况下进行的。在战前,解放军采取以多路佯攻的方式来迷惑徐州的守敌,造成意图夺取徐州的假象,使徐州“剿总”不能判明解放军的主攻方向,进而弱化对徐州东侧的黄百韬兵团方面的注意力,以至于直到11月5日,国民党方面对于大战的来临仍毫无察觉,甚至在其《中央日报》还这样写道:“本周内各战场,除东北、华北外,其他华中方面,则比较沉寂。所有津浦、平汉、陇海各线亦均无大战斗。”然而就在翌日,战斗即在新安镇北面的郯城打响。

战争中“人”的决定性作用

在上述战略背景下,可以说淮海戰役的发展都出乎双方的意料。出国民党意料的是:解放军竟可以如此迅速地在短短几十天时间之内接连歼灭拥有10多万兵力的黄百韬兵团以及黄维兵团,最后就连杜聿明集团的30万人也全军覆没。出乎中共意料的是:本来只是计划打一场局部的小淮海战役,但没有想到海州、连云港的国民党军在战前的接连撤退以及台儿庄何基沣和张克侠的战场起义,迅速让在南线决战的条件成熟,小淮海战役演变成大淮海战役成为可能,仅仅作战66天,人民解放军在兵力和武器装备都不占优势的情况下,以60多万人战胜国民党军80万人,将长江以北的国民党大部分主力全部歼灭。正如孙子所云:越人之兵虽多,亦奚益于胜败哉!故曰:胜可为也。

淮海战役会这样发展并有这样的结局,从根本上说这是由于战争性质决定的。这是一场人民战争。中国共产党坚决站在最大多数受压迫的民众一边,为他们的利益而战,得到他们的全力支持:整个淮海战役中,解放军共动员民工500多万人次,运送弹药1460多万斤,粮食9亿6千万斤,向后方转移了11万名伤病员。

通过仔细比较可以发现,中共的战略始终以人为核心,对外是要歼灭敌军的有生力量也就是敌军中的人,对内则是充分发挥军民的主观能动性,获得民众的全力支持,在战争全局中灵活多变,紧随战场实际情况而变化发展。反观,国民党始终以城市、交通为核心,过分的强调客观力量的辅助作用,以致无论是在战略布局还是指导方针的确定上都向着机械化方向发展,导致主观与客观相脱离。

淮海战役的胜利,连同辽沈、平津战役的胜利,从根本上动摇了国民党政府的统治,大大加速了解放战争的胜利进程,为人民解放军横渡长江,直捣南京,席卷江南,解放全中国奠定了胜利的基础。文