论新型网络犯罪案件中的综合认定

涂舜 赖家梁

摘 要:为解决网络犯罪的证明困境,综合认定在网络犯罪证明中被广泛适用。综合认定在属性上实质为类刑事推定,虽然其形似抽样取证,但因全面收集证据、保证证据同质性和随机均匀抽样等方面的不可能性,故与抽样取证属不同的证明方法。综合认定的推定机理与一般刑事推定不同,其推定的是“推定事实”内部印证的成立,而非“推定事实”的直接成立。且因其在“推定事实”外有客观证据相印证补充,较一般刑事推定更具有客观性,故在适用条件及推定事实两个方面具有更大的适用范围。但因综合认定本身语义模糊、司法机关对综合认定的理解未统一、综合认定证明的减负程度不清等原因,司法实践中法院对适用综合认定出现了解读多元化、被告人难以推翻综合认定事实、侦查机关过于依赖综合认定等情况。鉴于此,为化解综合认定在司法实践中所产生的问题,应从明确综合认定理论逻辑、建立被告人救济机制以及建构综合认定适用位阶三方面进行完善,以充分发挥综合认定的证明效能,更好应对网络犯罪中的证明困境。

关键词:综合认定;网络犯罪;刑事推定

中图分类号:D924.3文献标识码:A

文章编号:1673-8268(2023)05-0047-12

新型网络犯罪、特别是涉众型网络犯罪具有证据海量化与证据分散化特点,这些证据既可能分散在境内外不同物理空间[1],又可能留存在网络空间的不同平台。证据的海量化与分散化,意味着办案机关全面收集证据来证明、特别是印证相关案件事实的成本太高,甚至没有现实可能性。面对这一实践难题,相关司法解释与其他规范性文件特别规定了综合认定的替代方案。目前,综合认定的属性、作用机理和具体适用范围在理论层面聚讼纷纭,在实践层面各行其是。一是关于综合认定的属性。不同学者分别认为综合认定属于“类司法认知”,体现为由法官直接认定案件事实【此处提到的“类司法认知”是刘品新教授文中的提法,其含义与一般的司法认知相同,即“指法官在审理案件的过程中无须控辩双方举出证据而直接确认的案件事实”。】[2]31、刑事推定[3]、非刑事推定[4]138、抽样取证[5]、简化证明手段[6]、概括式印证[7]62等。二是关于综合认定的作用机理。如果认为综合认定是“类司法认知”,则法官无需控辩双方举证就可以直接认定事实[2]31;如果认为综合认定是推定,则法官可以直接根据在案证据推定相关案件事实;如果认为综合认定是概括式印证,则法官认定案件事实仍然需要达到排除合理怀疑的程度。三是关于综合认定的具体适用。由于既有规定中关于综合认定的条文极度简约抽象,司法实践中出现了使用条件不明确、扩大适用、降低法定证明标准等各类问题。上述三方面的分歧将会影响综合认定的文义理解与实践适用,所以,笔者将从综合认定的属性、作用机理及其具体适用三方面入手,通过实践案例揭示其存在的问题,并在此基础上提出相应解决方案。

一、综合认定的理论分析

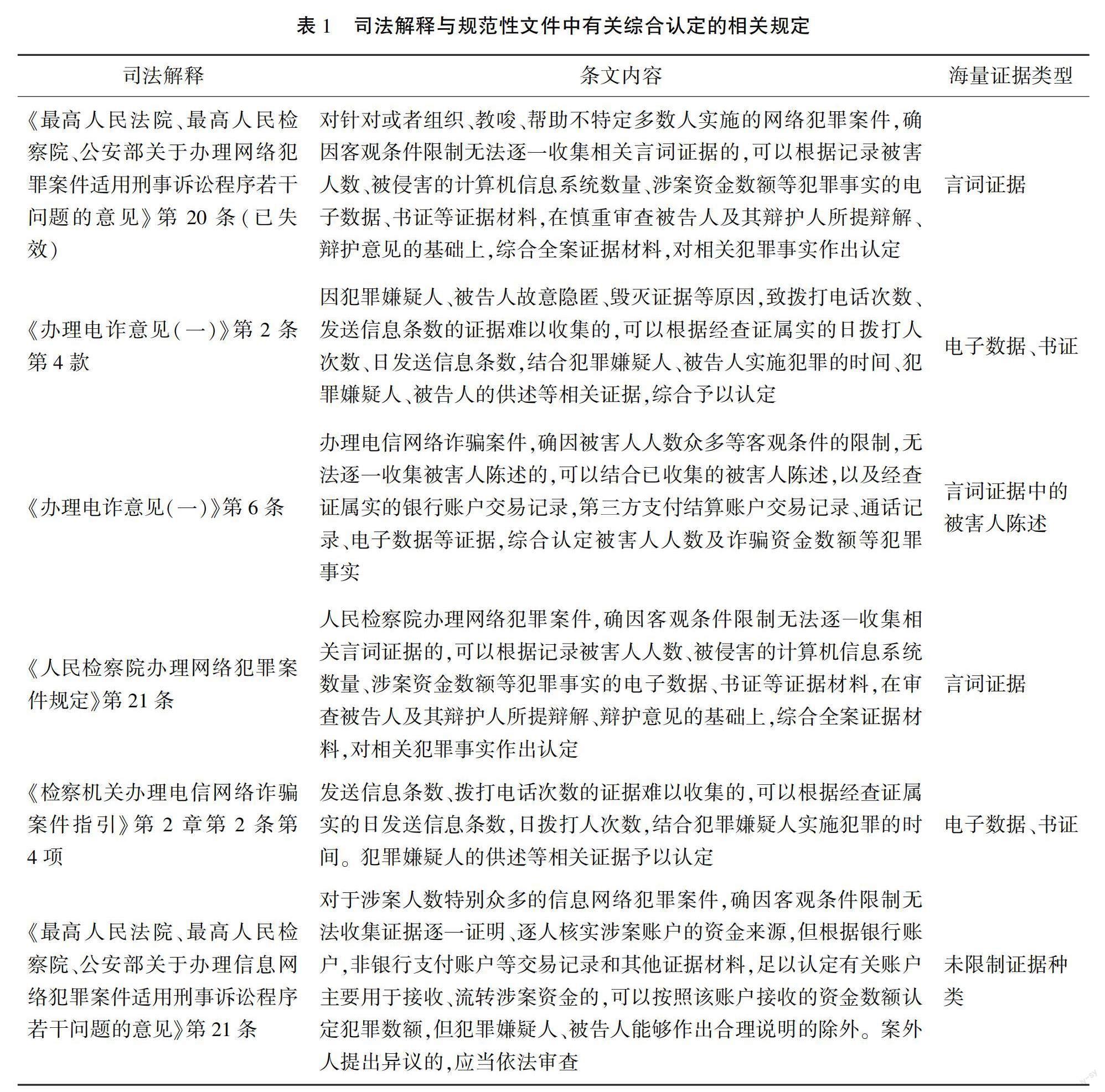

所谓综合认定,其通说认定的依据为2016年《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《办理电诈意见(一)》),是指在案件难以完全收集证据以进行印证的情况下,根据部分在案形成印证的证据,以及另一部分查证属实但未形成印证的证据,综合认定相关整体事实【该意见第6条规定:“办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”】。此处需要说明两点:第一,“形成印证的证据”与“未形成印证的证据”都应当指向同一类案件事实;第二,综合认定所要解决的是司法实践中因证据海量等客观原因而难以形成一一印证的证明难题,不包括被追诉人“主观明知”的综合认定,尽管一些司法解释或规范性文件的条文中使用了“综合认定”的术语【例如,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》(以下简称《办理电诈意见(二)》)中规定:“认定刑法第二百八十七条之二规定的行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,应当根据……等主客观因素,予以综合认定。”】。据此,笔者整理出目前一些司法解释与规范性文件中有关综合认定的相关规定(见表1),其中可见,综合认定主要适用于新型网络犯罪或信息网絡犯罪案件中。在理论层面,综合认定需要从其属性、作用机理以及具体适用三个层面展开分析。

(一)综合认定的属性

综合认定本质上是一种“类刑事推定”或“类推定”,即类似推定,但又不完全等同于推定。同时,综合认定的推定也不同于抽样取证的推定。

1.综合认定类似于推定

以《办理电诈意见(一)》第6条为例进行分析,该条由三部分构成:一是综合认定的适用条件——因被害人人数众多或其他条件限制而无法逐一收集被害人陈述;二是综合认定的具体适用方式——结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的各种交易记录、通话记录、电子数据等证据进行认定;三是综合认定的事实——电信网络诈骗犯罪中的被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

一般来说,刑事推定要求有基础事实和推定事实,基础事实是经过提出证据并进行司法证明的事实,推定事实是因基础事实的成立而无需司法证明、直接由法官认定成立的事实[8]106。综合认定同样具有“基础事实”和“推定事实”的二元结构:已收集的被害人陈述以及经查证属实的其他客观证据所证明的事实为“基础事实”;被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实属于“推定事实”。综合认定类似甚至等同于推定,这已获得了官方认可。例如,最高人民检察院相关同志对《办理电诈意见(一)》第2条、第6条解读的认为,综合认定属于推定[9]36-37;最高人民法院相关同志也把《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见〉》第21条解读为推定规则[10]。

2.综合认定与一般推定存在差异

首先,综合认定所推定的不是“推定事实”的成立,而是“推定事实”内部印证的成立。即根据已经形成印证的一部分“基础事实”,推定“推定事实”内部也已经一一得到印证。例如,就单个电信网络诈骗行为,已经有相应的被害人陈述、被告人陈述、转账交易记录、拨打电话记录、电子数据等证据相互印证。而对于剩余的未获得被害人陈述加以印证的交易行为是否为诈骗行为,则根据已形成印证的“基础事实”、已有的被告人陈述、转账交易记录、拨打电话记录、电子数据等推定“推定事实”也已经形成印证。综合认定的推定方式是应我国独有的印证证明模式的要求所产生的。在印证证明模式之下,即使有能够清晰完整还原案件现场事实的客观录像,也不能违背“孤证不立”的证据法原则,仍需要进一步收集证据,对该证据的可靠性进行佐证[11]。并且,我国的刑事证据审查制度具有不同于英美法系和大陆法系的特征,证据需要经过印证模式进行证明力的审查,才具有作为定案根据的条件[12]。正是基于我国刑事司法对印证模式的强调,才产生了通过综合认定来对印证的成立进行推定这一现实需求。

其次,与一般的刑事推定不同,综合认定的推定事实还有相应的证据作为支撑。例如《办理电诈意见(一)》第6条规定中,综合认定的基础包括银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据。综合认定的推定过程也是由基础事实和推定事实之间的高度盖然性所支持的,该过程需要证明部分事实中的相关证据形成了一一印证,以及综合多种证据对“推定事实”形成概括式印证,从而以二者为基础推定“推定事实”内部各个证据之间也已经形成一一印证。例如,在电信网络诈骗案件中,虽然仅收集了一部分被害人供述,但是获取到了被告人所有诈骗犯罪的转账记录、账本、通话记录等证据,这就能对未一一查明的诈骗犯罪事实进行概括印证,即可证明存在客观的资金转移行为及疑似诈骗行为,并综合认定各个未获得被害人供述的诈骗事实都得到了印证。

最后,综合认定与抽样取证存在区别。综合认定与抽样取证的结构类似,两者都是在整体事实的内部查明了部分事实,并通过该部分事实来推定整体事实的成立。但综合认定还具有通过多种证据形成概括式印证的特征,而抽样取证更多是通过部分事实的查明来直接推定整体事实成立,并不需要对推定事实以其他证据进行额外印证;并且抽样取证具有特殊的适用条件,即只有在海量证据具有同类性质、特征或者功能的情况下,才可以对其进行抽样取证,样本才能具有代表性,才能反映整体情况[13]。而综合认定没有这样的要求,从目前相关规则来看,其多是用于解决新型网络犯罪中证据因散布于物理、网络空间各个角落而难以收集的难题。在该情况下,证据之间并没有显著的同质性,试图在其中均匀取样地进行抽样取证几乎是不可能的[13]。所以,综合认定与抽样取证具有本质上的区别,对二者不能适用同样的思路进行规制。

(二)综合认定的作用机理

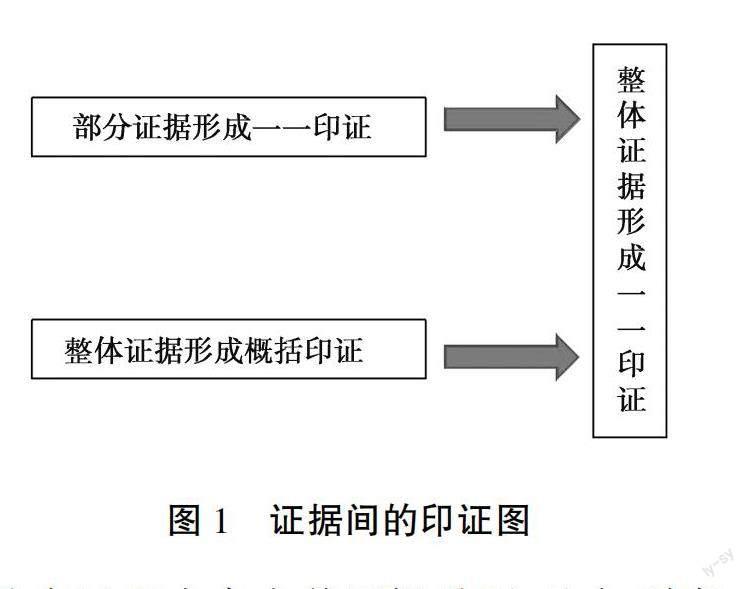

综合认定虽然类似一般刑事推定,但两者的作用机理不同。对于一般推定来说,在基础事实成立的情况下,法院不需要其他证据就可以直接认定推定事实。而在综合认定中,推定事实的认定还需要其他客观证据的支持。如图1所示,综合认定的“基础事实”分为两部分,一部分为已经形成一一印证的部分证据;一部分为整体证据形成了概括印证。而“推定事实”要求整体证据已经形成一一印证,因此可以认定整体事实成立,这是基于基础事实进行的逻辑跳跃,从而认定推定事实内部的证据也得到了一一印证。综合认定中的印证推定之所以称为“推定”,就是因为在认定过程中存在着逻辑跳跃,这与刑事推定具有同样的特征。

综合认定的逻辑基础是推定过程中的“基础事实”与“推定事实”之间具有高度盖然性。这种高度盖然性不仅有逻辑推理所带来的逻辑可靠性支持,还有大量客观证据作为推定基础。此处仍以《办理电诈意见(一)》第6条为例进行说明。如果收集到部分被害人陈述和查证属实的账户交易记录、通话记录、电子数据等证据,能够证明该部分电信网络诈骗事实成立;以及收集到许多通话记录、账户交易记录、电子数据等证据并形成概括式印证,证明该部分证据指向的案件事实有高度可能性成立,那么可以推定,事实内部单个电信网络诈骗行为可以形成一一印证的情况具有高度盖然性。这与一般刑事推定不同,综合认定推定过程的高度盖然性仍需要公诉机关提出相应客观证据进行证明。因此,相比一般刑事推定中的推定事实,印证推定的推定事实所具有的或然性更小,是一种盖然性程度更高的刑事推定。

但综合认定作为“类刑事推定”,仍然具有降低证明标准和转移证明责任的功能。从其作用机理可见,综合认定并不是一种应然性的证明路径。基础事实内部一一形成印证与整体事实形成一一印证之间并没有必然联系,即在推定事实内部,有不符合印证的可能性。而这种可能性是合理存在的,因此综合认定实际上没有达到刑事诉讼法中规定的排除合理怀疑的法定证明标准。综合认定在减轻公诉机关证明负担的前提下,势必会在一定程度上导致法定证明标准的降低[14]27。

综合认定还会导致证明责任的转移。如前所述,综合认定会导致证明标准的降低,有可能导致法官将一部分事实错误认定为犯罪事实,从而加重被告人的罪责,这可能使该部分事实被直接作为定案根据的事实。此时根据综合认定,虽然形式上并没有关于证明责任转移的规定存在,即公诉机关在形式上仍然承担着证明责任,但公诉机关已经被免除了相應的一一印证查实义务,就算被告人提出了没有查实的质疑,只要没有提出有力的证据,则公诉机关已经完成了证明被告人罪责证明责任中的举证责任和说服责任。那么,这将会导致被告人需要对部分可能并不是犯罪事实的推定事实承担证明自己无罪的证明责任。从当前的立法和司法解释中,难以看到与综合认定相应的规制公诉机关证明责任转移的规定,这是综合认定在规范制定上的缺陷。作为可反驳的刑事推定,综合认定必须具有可反驳的相应机制,以在减轻证明负担的基础上,最大程度地保障被告人的合法权益和维护司法公正。

(三)综合认定的具体适用

综合认定的具体适用是指综合认定中关于适用条件、认定事实和救济机制的规定,也即刑事推定意义上的适用条件、推定事实和救济机制。

1.综合认定的适用条件

综合认定的适用条件是刑事推定的适用条件,即在何种情况下,法官可以适用综合认定来进行事实认定。综合认定的适用条件较一般刑事推定更加宽松。印证推定虽然不同于一般的刑事推定,但也是刑事推定的一种,具有刑事推定的一般特征。刑事推定的适用条件具有严苛性,仅在某一犯罪的某一证明问题上适用。以往的刑事推定主要集中在主观方面的推定,即因被告人供述难以获取而极难证明的犯罪主观层面的推定。印证推定多是公诉机关在客观上因证据数量太多而难以进行一一印证查明时适用的推定。其在作用机理上比刑事推定具有更小的或然性,因此在适用条件上可以较刑事推定标准更为宽松。例如,《办理电诈意见(一)》第6条规定:“办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,……综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。”该规定在适用条件上较为宽松,采用了“等”字来放宽印证推定的适用条件,即在同程度条件下无法逐一收集被害人陈述的,也可以适用印证推定来认定推定事实已形成印证。

2.综合认定的认定事实

综合认定的认定事实为经推定而在内部成立印证的事实,其在适用范围上具有扩大性。因为印证推定所具有的或然性程度更低,因此其推定事实的范围可以相较于一般刑事推定的范围有所扩大。如上文提到的《办理电诈意见(一)》第6条的规定中,其所推定的事实范围不仅包括被害人人数、诈骗资金数额的犯罪事实,还包括其他未列出的同程度事实。相较于一般刑事推定,如巨额财产来源不明罪中主要针对主观明知事实的推定,综合认定所推定事实的范围并不限于单个事实的认定,还包括同一案件中的其他同等程度事实。

3.综合认定的救济机制

刑事推定规则具有减轻控方证明负担、降低证明标准或转移证明责任的特征[15]。根据推定事实确定程度的标准,刑事推定可以分为可推翻的推定和不可推翻的推定[8]107。综合认定即印证推定,其作为推定海量证据已一一印证的推定种类,具有转移证明责任和降低证明标准的特点,也属于不可推翻的推定。因此,综合认定在给被告人施加证明责任的情况下,要给予被告人明确的救济措施或者向公诉机关施加相应的救济义务,以尽量减少推定事实中的错误。

但目前来看,综合认定并没有明确的救济措施,或向公诉机关施加相应的救济义务,而在其他网络犯罪的刑事推定中,可以看到相应的救济措施。例如,在侵犯公民个人信息犯罪中,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条第3款规定:“对批量公民个人信息的条数,根据查获的数量直接认定,但是有证据证明信息不真实或者重复的除外。”在《〈关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉的理解与适用》中可以看到相应的官方解读:“此类案件中,不排除少数情况下存在信息重复,如针对同一对象并存‘姓名+住址‘姓名+电话号码‘姓名+身份证号等数条信息,但要求做到完全去重较为困难。此外,对于信息的真实性也难以一一核实。个别案件中,要求办案机关电话联系权利人核实公民个人信息的做法,明显不合适。”[16]虽然该解读并没有明确说明该条将何种证明责任转移到了被告人身上,但是可以看到,该条规定的设置目的就是免除公诉机关的查实义务,也即被告人至少需要承担提出证据的证明责任,以证明相应公民个人信息不具有真实性。虽然该条规定的救济机制仍有很多值得商榷之处,但也能够体现综合认定缺少救济机制的规定的不合理性。关于救济机制究竟要设置为何种形式、何种程度的问题,笔者将在第三、四部分进行分析和完善。

二、综合认定的司法实践运作

关于综合认定的属性、作用机制和具體适用的讨论,仅是在综合认定理论层面的分析,而任何法律规定、司法解释都需要考察其司法实践实际运作的结果。因此,下文将通过案例分析来讨论综合认定的司法解释在具体案例适用中出现的问题。

(一)法院对适用综合认定有多种解读

有关综合认定的司法解释规定了综合认定的适用条件。例如,《办理电诈意见(一)》第6条规定的适用条件即为“因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的情况”。据此,笔者在中国裁判文书网收集了部分案例以进行分析【笔者在中国裁判文书网,通过“电信网络诈骗”“综合认定”“被害人陈述”三个关键词检索了2016年12月20日至2022年12月17日的刑事一审判决书,共337份,对其中涉及该司法解释的案例进行了分析。】。

首先,在“被害人人数众多等客观条件限制”的适用条件上,个案出现了很大的不均衡性。例如在某诈骗案中,共收集到780余条被害人陈述,而在另两个诈骗案件中,共收集到4条被害人陈述【参见(2018)鲁15刑初19号判决书、(2022)桂0405刑初25号判决书、(2021)兵中0201刑初52号判决书。】。这三份判决书中均适用了该条司法解释,却在收集的被害人陈述数量上表现出很大量级上的差别。虽然各个案例所涉及的被害人人数的确会有不同,且该司法解释的适用条件也不限于被害人人数众多的条件,不能仅根据已收集的被害人陈述多少来判断适用该司法解释是否合适,但是,这里提出的第三个案例涉及被害人人数明显较少,且判决书仅列出了该司法解释,并没有明确因何条件而难以一一收集被害人陈述。法院对于被害人人数明显较少的案件适用综合认定,避开收集查证被害人陈述的困难,具有扩大综合认定适用范围之嫌。

其次,综合认定在适用条件层面还存在着基础事实适用错误的情况。《办理电诈意见(一)》第2条规定中的基础事实,即“经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数”,在司法实践具体适用中存在法院理解错误的情况【笔者在中国裁判文书网,分别通过“电信网络诈骗”“综合认定”“犯罪未遂”“拨打电话次数”及“电信网络诈骗”“综合认定”“犯罪未遂”“发送信息条数”两类关键词检索并去除了2016年12月20日至2022年12月17日的刑事一审判决书,共8份,对其中涉及该司法解释的案例进行了分析。】。例如,在某掩饰、隐瞒犯罪所得案关于诈骗事实的认定中,因被告人故意损毁证据,侦查机关仅获得了部分手机的总收发信息条数共80 000条【参见(2019)鄂0529刑初12号判决书。】。在事实认定部分,法院根据该司法解释,认定被告人因诈骗作案而发送的信息条数超过5 000条。该案中,司法机关并未按照司法解释的规定,以查证属实的日发送信息条数作为推定基础,进而推定总发送诈骗信息条数超过5 000条的事实成立。诚然,在诈骗人员的作案手机中存在着80 000条总收发信息,这一事实用以证明总发送诈骗信息条数超过5 000条是具有高度可能性的,但仍存在着总发送诈骗信息条数不足5 000条的合理怀疑,且司法机关并未进行查证,因此该事实认定并不能完全达到刑事诉讼证明标准。同时,该法院的适用逻辑不同于综合认定规定的推定逻辑,法院在适用时错误地使用了“总信息收发条数”来代替“日发送信息条数”,这改变了该推定的基础事实,因此不应当产生相应的事实认定效果。

(二)被告人难以推翻综合认定事实

综合认定具有转移证明责任的特征,且司法解释中并未明确规定证明责任转移的限度或是被告人的救济途径,导致被告人即使提出证据证明主张,也难以推翻司法机关适用综合认定所确认的事实。笔者在收集相关判决书的过程中,几乎没有见到司法机关适用综合认定所确认的事实遭推翻的情况。这也间接体现了综合认定对于难以进行一一印证查证的证据具有极强的事实认定效果,以及综合认定背景下被告人救济途径的缺失。

实践中,部分案例中被告人对综合认定的认定事实提出证据进行了反驳。例如,法院在刘某某、段某某诈骗案中认为:“对于中国移动通信集团河南有限公司开封分公司证明拟证实刘锦飞、段兴邦在开封发送短信的条数为33 842条,因没有其他证据予以证实,亦不予采信。”【参见(2017)豫0205刑初91号判决书。】该案中,被告人、辩护人并不是简单地对司法机关综合认定的发送信息条数提出反对,而是提出了相应的证据,以证明发送信息条数认定有误。因此,法院认为该证据无法通过印证证实,以该证据不具有真实性而不予采信。但从证明逻辑来看,该证据为被告人、辩护人从移动运营商处获得的总发送信息条数作证明,虽然没有相应电子数据予以佐证,不能达到可以直接认定发送信息条数的程度,但也足以使法院对公诉机关提出的发送信息条数产生合理怀疑。在综合认定司法解释未明确公诉机关证明责任转移或证明标准降低的情况下,公诉机关仍然应当承担证明被告人罪责的证明责任。在本应当对公诉机关提出证据证明的事实产生合理怀疑的情况下,法院仍通过综合认定来直接认定案件事实,这不符合法定证明标准

另外,该判决也体现出被告人在证明过程中被迫承担了一部分说服责任。被告人不仅需要提出证据,还需要证明对应事实已达到法定证明标准,使得法官相信该证据所代表的发送信息条数才是被告人所发送信息总条数。这表明,综合认定在司法实践中导致证明责任过度转移,即不仅要求被告人在处于控制的情况下提出证明自己无罪的证据,还需要将该类证据所指向的事实证实到排除合理怀疑的程度,才有可能使得公诉机关根据综合认定所控告的犯罪事实不被法院采信。而这样的法律效果,是综合认定所没有规定的。同时在官方解读中,也难以看到关于证明责任转移或证明标准降低的明确表述。我国《刑事诉讼法》第49条规定:“公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。”虽然我国并未严格区分证明责任中的举证责任和说服责任,但实际上是将说服责任交由控方承担[17]。即使认为综合认定并没有使被告人承担反驳推定的说服责任,也必须承认,综合认定目前转移证明责任的限度是不明确的。在司法实践中,这种规定上的不明确将可能导致被告人被过度惩罚。

(三)侦查机关过于依赖综合认定

综合认定作为减轻侦查机关证明负担的新型证明路径,对于网络犯罪中的海量事实有很好的证明效果。其可在侦查机关难以穷尽调查的情况下,通过综合认定来减轻侦查机关具体查证的负担。

但是,在司法实践中存在侦查机关滥用综合认定和过度减轻证明负担的情形。例如,某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件的判决书提及:“目前公安机关暂未穷尽对被害人的调查,但是结合被告人的供述及本案的相关证据可以证实被告人薛晨宇提供的多张银行账户是用来掩饰隐瞒犯罪,公诉机关指控的银行流水符合犯罪事实,本院予以采纳。”【参见(2021)赣1002刑初395号判决书。】该案中,在公安机关能够穷尽对被害人调查的情况下,法院仅根据公安机关调查部分被害人所获的证据,推定銀行账户中未实际查明被害人的转账实际上已有相应被害人证实为犯罪数额。同时,在某掩饰、隐瞒犯罪所得罪判决中,也有同样的问题【参见(2021)甘1226刑初117号判决书。】,该案司法机关已收集到了具体的被害人信息,在可以对被害人陈述进行一一收集的情况下,未进行收集查证,直接认定了相关案件事实。这类案件的司法机关曲解了综合认定的规制逻辑,认为综合认定免除了司法机关全面收集证据的义务,仅根据其他客观证据即可证明具体某笔转账属于诈骗转账。该事实的认定逻辑虽然在具体案件中也具有较强的可靠性,但并不符合综合认定的规定目的。

三、综合认定的司法问题分析

综合认定以司法机关因海量证据难以一一收集并形成印证为前提,是对司法机关在客观条件下难以完成证据收集和司法证明之困境的解决措施。因此,并不是所有案件事实都可直接适用综合认定进行证明。通过上述司法实践案例的分析,可以明显发现,司法机关在适用综合认定的过程中存在多重问题。

(一)综合认定的理论逻辑未明确

从前一部分综合认定在司法实践运作中的实例可以看到,在实际适用中,司法机关存在适用错误的情况,这导致实践中类案适用综合认定时存在判决不均衡的问题。同时,司法机关在对综合认定的适用条件、作用机理的理解上也存在不符合立法目的的情况。究其原因,还是要回到综合认定规定本身。

首先,综合认定的类刑事推定属性未被明确。从上文的分析可知,综合认定在属性上为类刑事推定,虽然在部分特征上与一般刑事推定存在不同,但仍需要严格限制适用条件,不得任由司法机关随意扩张适用。从上一部分对司法实践的考察可知,司法机关在实际适用中所存在的扩张适用问题,因归结于综合认定属性而未被司法机关明确规定。

其次,综合认定在适用条件、作用机理上未得到明确限制。在综合认定的适用条件规定上,司法机关多使用“客观条件”“人数众多”等较为模糊的文字来表述综合认定的适用条件。这种语义模糊在一定程度上导致司法实践中各案适用条件的标准不一,但这并不是问题产生的根本原因。此时可能有不同看法,即为了应对海量证据难以具体查证的问题,本来就难以规定出明确的适用条件。例如,若司法机关直接规定被害人达到500人以上的情况为“被害人人数众多”,这将会产生关于认定标准的无休止讨论。但是,实践中却出现了司法机关完全有能力一一印证查明却选择适用综合认定的情况。因此,问题的关键不是在于综合认定适用条件所使用的文字表达不够明确具体,而在于综合认定规定中没有明确的限制性解释或规定。例如,对于《办理电诈意见(一)》第2条“因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因”的适用条件,已经有官方解读对适用条件的范围进行了明确限制,即明确只有因犯罪嫌疑人、被告人的原因导致的证据难以收集的情形,才可适用该司法解释,而不是因侦查机关怠于侦查取证导致的证据难以收集情形[9]36。这为防止司法机关的适用混乱起到了很好的保障作用。

在综合认定的作用机理上同样也有这样的困扰。在综合认定司法解释明确规定了推定所依赖的证据种类时,仍有法院在具体适用中以不同的证据为基础进行推定。例如,《办理电诈意见(一)》第2条虽然明确了推定的基础为日拨打次数、日发送信息条数,仍有法院以“总信息收发条数”作为基础来适用该司法解释进行推定。

(二)综合认定的证明减负程度不清

从上一部分中可以看到,在适用综合认定的司法实践中,几乎每一个被告人都会对通过综合认定所认定的事实不予认可并提出辩解;同时,却鲜有被告人反驳并得以成立的情况。出现该情况的根本原因,还在于综合认定的证明减负程度并不明确。在从严打击网络犯罪的背景下,对于因海量证据等客观原因造成的印证难题,势必要在证明路径上使被告人承担一部分证明负担。但问题的关键并不在于是否要转移证明负担,而在于转移证明负担的程度应达到何种状态,才能进而在保护被告人合法权益和查明犯罪事实之间形成合理的平衡。

首先,现实情况表明,在综合认定证明过程中被告人承担了过重的证明负担。在刑事诉讼中,公诉机关承担着证明被告人构成犯罪以及罪轻罪重的举证责任和说服责任。其中说服责任一般不得由被告人承担,否则将会使被告人陷入需要自证无罪的境地[17]。在综合认定降低了相关事实证明标准的情况下,司法机关实际上使被告人承担了一定程度上的证明责任,即在司法机关通过综合认定完成事实证明的情况下,被告人欲使该事实不成立,则必须提出相应证据,并承担所提出证据的说服责任。在该证据所支撑的事实真伪不明时,被告人需要因此承担司法机关所认定事实成立的不利后果,即使该证据已经足以使审判机关对该事实产生合理怀疑。这与公诉机关通过综合认定来推定事实印证成立的过程形成了对比。在公诉机关对特定事实承担较少证明负担的情况下,反而需要被告人承担更多的证明责任,以证明推定事实并不成立。

其次,在被告人提出证据进行辩解时,司法机关并没有对相应辩解进行查实的义务。在依照综合认定规定完成证明后,捕诉机关所具有的追诉倾向导致其不会主动对被告人的相应辩解进行查实。而综合认定也没有要求司法机关对被告人辩解进行查实,这导致司法机关在实践中仅须对被告人辩解进行形式审查,造成被告人反驳困难的现状。

四、综合认定的完善路径

(一)明确综合认定的理论逻辑

综合认定的理论逻辑缺乏明晰的规定或明确的范围限制。从立法论和解释论的两种完善进路来说,针对网络犯罪二十年来的快速发展[18],解释论的进路更加适合网络犯罪定罪量刑机制的变化。网络犯罪立法中,存在许多与传统犯罪不同的、采用犯罪数额和行为次数相结合的定罪量刑标准,如司法解释存在根据淫秽信息点击数、诈骗信息发送数等具有网络犯罪特征的定罪量刑标准。而针对这些定罪量刑标准,未来可能在其中找到综合认定的容身之处。因此,对综合认定的完善,采用解释论的进路相比立法论进路更适合网络犯罪的发展态势。

对已有的综合认定规定,可考虑针对司法机关出台相应的指引规范或解读,需要明确的问题包括综合认定的属性、作用机理。首先,明确综合认定所具有的类刑事推定属性,严格要求司法机关依照规定进行司法证明活动。其次,明确综合认定的适用条件主要为“客观条件限制”,即非因司法机关原因而导致的证据难以收集情况。可参考针对《办理电诈意见(一)》第2条出台的官方解读,对适用条件的边界予以明确,以限制司法机关扩大适用该司法解释来进行推定[14]36。

同时,对如“被害人人数众多”类的海量证据难以收集的情况,可考虑进行分级规制。首先,对被害人人数较少的部分设置负面规定,即对于被害人人数在50人以下的案件,不应适用被害人人数众多的条件来进行综合认定。其次,对于被害人人数超过50人的案件,应综合考虑被害人信息收集是否全面、被害人人数等因素来确认是否适用综合认定,以减轻侦查机关的取证压力。虽然采用负面规定的方法仍然会引起关于负面规定标准的争议,但在保障被告人不被错误归罪以及查清事实的利益权衡基础之上,如此规定也是不得已而为之。

(二)建立被告人的救济机制

可考虑建立类似排除非法证据的反驳机制,以使被告人能够提出有效救济。从证明责任角度,确认被告人对综合认定事实提出合理说明的义务,而无需承担说服责任。作为一定程度上降低证明标準和转移证明责任的证明方法,综合认定势必会给被告人带来一部分负担,而一般情况下被告人不应当承担证明自己无罪的说服责任。在非辩论主义的刑事诉讼中,公诉机关承担着提出证据的举证责任以及证明事实成立的说服责任。要求身陷囹圄的被告人在受控情况下承担提出证据证明自己无罪的举证责任,有些强人所难。但相较于司法机关,作为已被证实实施犯罪的被告人对自身实施犯罪的具体数目应当更为清晰,因此可考虑由被告人承担提出合理说明的义务,即由被告人对司法机关通过综合认定来认定事实中不予认可的部分提出合理说明,并由司法机关承担查明义务。需要注意的是,此处的合理说明不能是案件中常出现的、被告人对司法机关认定的事实所直接提出的辩解,而应当是对具体认定事实所提出的合理说明。例如,在一电诈案件中,被告人认为司法机关通过综合认定所认定的部分银行转账并不能被证明为犯罪数额,同时提出该部分转账为正常资金流通的线索。另一案件中,被告人认为法院应当按照已经查证属实的诈骗数额来认定犯罪数额,而对于未收集被害人陈述来查证的被害人转账数额,不应认定为犯罪数额【参见吴某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,甘肃省张掖市甘州区人民法院(2021)甘0702刑初235号刑事判决书。】。对于上述两个辩解,第一种应属于综合认定中应当存在的合理说明,而第二种并不属于。因为合理说明应当提供可具体查实的目标和线索,由司法机关承担具体的查实义务。

在被告人的合理说明并不成立的情况下,应当由被告人承担合理说明不成立的不利后果,也即综合认定推定事实成立的结果。虽然刑事诉讼中一般情况下不由被告人承担说服责任,但在综合认定的证明背景下,对极为限缩的具体情况,让已经确定实施了犯罪的被告人承担其提出的合理说明的说服责任,已是对被告人合法权益和司法公正的最大保障。

(三)建构综合认定的适用位阶

针对综合认定适用扩大化的问题,可考虑将综合认定设置为兜底性质的推定规定,或是通过新增其他证明方法以填补综合认定适用范围之外的证明区域,即只有在其他证明方法被证明不可行之后,才能适用综合认定。对此,也有学者持相似观点[2]35[3][4]143-144。综合认定适用的扩大化问题,在很大程度上与针对网络犯罪中海量证据的证明方法的稀缺有关。因此,该优化路径同时需要其他证明方法的完善来予以协同,如抽样取证、底线证明、等约计量等方法。

2022年9月1日开始实施的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》中第20条规定:“办理信息网络犯罪案件,对于数量特别众多且具有同类性质、特征或者功能的物证、书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、电子数据等证据材料,确因客观条件限制无法逐一收集的,应当按照一定比例或者数量选取证据,并对选取情况作出说明和论证。”该规定实际确认了抽样取证在网络犯罪中的地位。同时,司法机关在第3款确认了抽样取证必须达到排除合理怀疑的证明标准,即只要经过审查后无法证明抽样取证已达到排除合理怀疑的证明标准,就不能认定相关事实。可以说,司法机关对采用抽样取证方法是非常审慎的,但也代表着司法机关在扩充证明方法的路径上迈出了新的步伐。虽然目前抽样取证所规定的适用条件同样较为模糊,但也在一定程度上填补综合认定所不应当适用的证明领域。

底线证明、等约计量的证明方法对规制领域具有天然的缺陷,应审慎地予以规定。张平寿博士认为底线证明具有很大的局限性,而等约计量则与我国法定刑事证明标准相悖[7]62-63。笔者认为,虽然底线证明在面对较大数量的事实时仍会陷入证明困境,但其在规制较小数量事实时仍具有减轻证明负担的作用,因此需要审慎确认其规制范围以决定是否可适用。而等约计量的证明方法在应对较大数量级的事实时具有很强的证明优势,虽有降低证明标准之嫌,但仍有其適用的独特范围。因此,可通过建立海量事实的分级证明机制,为等约计量证明方法的适用提供理论与制度支撑。

五、结 语

网络犯罪目前所面对的海量证据证明难题,不仅在于实体法关于定罪量刑机制的“数量化”,也在于犯罪手段和证据形式的网络化、数据化。从犯罪类型的发展来说,犯罪将从以网络为手段不断向以网络为空间进行发展,关联的犯罪证据也相对应地不断数字化、海量化[19]。若恪守在案证据必须全部完成印证的高证明标准证明模式,那么司法资源将无法实现精准打击犯罪的要求。为应对发展迅速的网络犯罪,解释路径相比立法路径更具有合理性。因此,从刑事诉讼法的角度,犯罪证明机制需要及时作出相应完善。目前,实体法关于定罪量刑的网络犯罪新模式具有相应的合理性,因此,单从程序法上的犯罪证明机制来说,海量证据证明难题是无法避免的,而为应对该问题所创制的综合认定理应发挥出更大的事实认定作用。

对于网络犯罪的证据海量化,综合认定也许并不是最有效的最终答案。综合认定的作用机理实质为对印证成立的推定,其中仍然包含了苛求印证的思想。虽然在我国的印证证明模式下,综合认定已经完成了对印证证明模式的一定突破,但从司法解释的规定看,制定者仍保持审慎的态度,仅在部分犯罪的部分量刑事实中规定了综合认定。若要求司法解释紧跟网络犯罪的发展态势,那么将引起司法界、理论界对于相关规定的持续讨论。目前之所以规定综合认定,主要是出于对间接证据证明力的疑惧[20],因此,司法证明机制仍需继续向优化间接证据证明模式、合理化证据印证证明的方向发展。

参考文献:

[1]王志刚,张雪.跨境电子数据取证的困境与出路[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2021(5):45-46.

[2]刘品新.网络犯罪证明简化论[J].中国刑事法杂志,2017(6).

[3]王志刚.网络犯罪治理中的证据与证明问题研究[M].北京:中国政法大学出版,2021:172.

[4]高艳东.网络犯罪定量证明标准的优化路径:从印证论到综合认定[J].中国刑事法杂志,2019(1).

[5]杨帆.海量证据背景下刑事抽样取证的法治应对[J].法学评论,2019(5):105.

[6]谢澍,赵玮.论网络犯罪案件的量刑证明——“整体主义”证明理论的实践探索[J].云南社会科学,2022(1):121.

[7]张平寿.网络犯罪计量对象海量化的刑事规制[J].政治与法律,2020(1).

[8]陈瑞华.论刑事法中的推定[J].法学,2015(5).

[9]黄河,张庆彬,刘涛.破解打击电信网络诈骗犯罪的五大难题——《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》解读[J].人民检察,2017(11).

[10]周加海,喻海松,李振华.《关于办理信息网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》的理解与适用[J].中国应用法学,2022(5):58.

[11]龙宗智.刑事印证证明新探[J].法学研究,2017(2):153.

[12]吴洪淇.刑事证据审查的基本制度结构[J].中国法学,2017(6):179.

[13]刘品新.电子证据法[M].北京:中国人民大学出版社,2021:358.

[14]劳东燕.认真对待刑事推定[J].法学研究,2007(2).

[15]龙宗智.推定的界限及适用[J].法学研究,2008(1):110-111.

[16]周加海,邹涛,喻海松.《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》的理解与适用[J].人民司法(应用),2017(19):37.

[17]易延友.证据法学[M].北京:法律出版社,2017:478.

[18]江溯.中国网络犯罪综合报告[M].北京:北京大学出版社,2021:106-109.

[19]吴拓.区块链存储证据的审查判断[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2022(5):74-82.

[20]何邦武.“综合认定”的应然解读与实践进路[J].河北法学,2019(8):99-100.

Comprehensive identification in new-type cybercrime cases

TU Shun, LAI Jialiang

(School of Criminal Investigation, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: In order to solve the dilemma of proving cybercrime, comprehensive identification has been widely used in the proof of cybercrime. Comprehensive identification is essentially a quasi-criminal presumption in nature. Although it is similar to sampling evidence collection, it is a different method of proof from sampling evidence collection because of the impossibility of comprehensive collection of evidence, ensuring the homogeneity of evidence and random uniform sampling. The presumption mechanism of comprehensive identification is different from that of general criminal presumption. Its presumption is the internal corroboration of “presumed fact” rather than its direct establishment. It is more objective than the general criminal presumption because it is supplemented by objective evidence outside the “presumed fact”. Therefore, it has a wider scope than the general criminal presumption in terms of applicable conditions and presumed facts. However, due to the ambiguous semantics of comprehensive identification, the lack of uniform understanding by judicial authorities, and the unclear degree of burden reduction for comprehensive identification evidence, in judicial practice the courts interpretation of the application of comprehensive identification has been diverse, the defendant is difficult to overturn the comprehensive identification of facts, and the investigation organs are overly dependent on comprehensive identification. In view of this, in order to resolve the problems arising from comprehensive identification in judicial practice, it is necessary to improve the theoretical logic of comprehensive identification, establish a relief mechanism for defendants, and establish an applicable hierarchy to fully leverage the probative efficacy of comprehensive identification and better address the proof dilemma in cybercrime.

Keywords:comprehensive identification; cybercrime; criminal presumption

(編辑:刁胜先)