北京市交通基础设施建设项目前期阶段问题与建议

刘静波

(北京城市副中心投资建设集团有限公司,北京 100101)

0 引言

近年来,北京市已经基本完成城市主要路网的规划建设,逐步形成环线加放射线为骨架的主要交通路网结构,基本满足城市交通承载需求及经济社会发展的交通保障需要。然而,城市干路、连接线等织密路网的建设尚不充分,城市交通在便捷性、舒适性、畅通性、多样性等方面尚有差距,城市整体发展道路资源不平衡、保障基础不充分,如何进一步加快交通基础设施前期推进,实现有效供给显得尤为重要。

1 交通项目前期五阶段工作

按照基本建设审批程序,北京市交通基础设施项目(包括公路、城市道路)前期工作是指从项目建议书编制至施工许可证办理所需开展的各项基本建设程序,具体可划分为规划方案、立项、勘察设计、征地拆迁、开工前准备等5 个阶段。根据同类型已完工项目前期周期统计分析,项目自规划方案研究至开工准备阶段审批周期过长(约822 个工作日)[1],政府投资等待成熟项目现象渐成常态,一定程度上迟滞了社会经济发展。

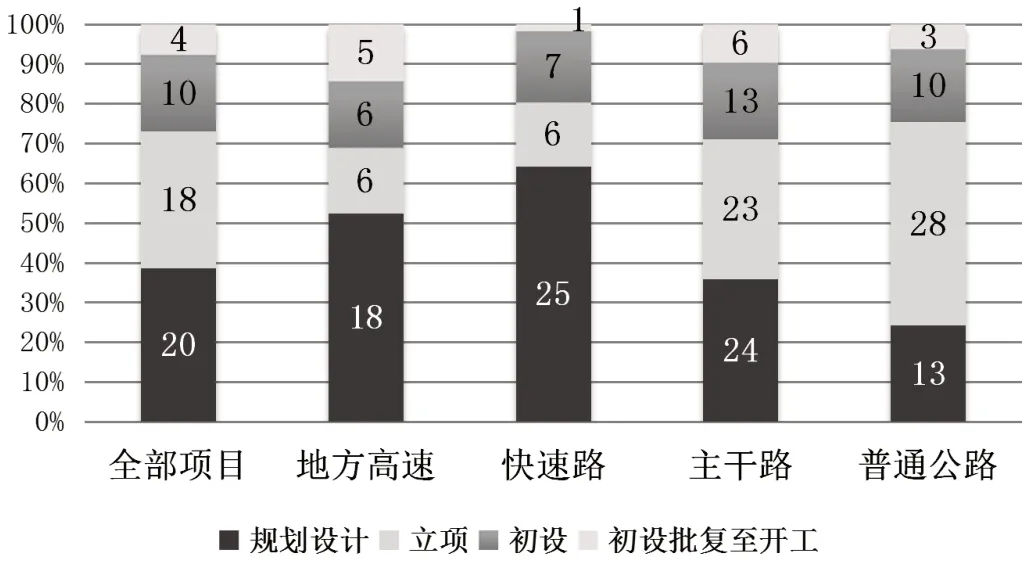

对2009 年以后立项的30 个道路项目(包括地方高速公路9 项、快速路4 项、主干路11 项和普通公路6 项)的前期工作周期进行了统计,重点分析严重制约项目前期工作进展的从规划方案编制完成至初设批复阶段的工作周期,从规划方案完成至初设批复平均工作周期约48个月,最短的项目需10 个月,最长的项目需112 个月。通过对比可知,实际工作周期较理论周期长了约29 个月。典型项目前期工作周期统计如图1 所示。

图1 典型项目前期工作周期统计图(月)

总体来说,规划设计和立项阶段工作周期较长,初设阶段较短。具体来说,地方高速公路、快速路和主干路项目的规划设计阶段周期较长,普通公路项目立项阶段周期较长。各类型项目初设阶段周期普遍较短。究其原因,规划设计、立项阶段是项目决策阶段,需要编制和审批的专项规划条件或专题咨询报告多,导致工作周期总体较长。高速公路、快速路和主干路项目方案复杂,设计方案需要反复讨论、沟通协调,因此规划设计阶段工作周期较长。同时,高速公路、快速路项目一般都是当地的重点工程项目,受到各级领导的重视,一旦规划设计方案确定,立项审批相对优先,其立项阶段周期反而较短,而主干路、普通公路项目立项速度则受投资方向调整等因素的影响较大。

1.1 规划方案阶段

城市道路项目规划一般由规划主管部门组织编制,并提供给交通主管部门,作为道路项目方案设计的依据。公路项目规划一般由交通主管部门组织编制,报规划主管部门审查备案。

规划方案阶段主要工作包括道路规划条件(方案)、雨污水排除规划、河道规划、道路附属设施规划、道路设计方案、市政管线项目综合、道路附属设施设计方案、铁路立交设计方案、高压电力迁改方案等9 个审查事项。设计方案作为介于规划条件(方案)和立项之间的一项工作,在预工可研或工可研阶段编制,需报规划主管部门甚至地方政府审批。

1.2 立项阶段

北京市为了简化前期工作内容,明确部分项目用项目建议书代替工可研报告。立项阶段主要工作包括项目建议书、工可研、道路选址意见书、市政管线设计综合、环境影响评价、水土保持方案、水资源论证、用地预审、压覆矿产核查、地质灾害危险性评价、社会稳定性风险评估、节能审查、招标方案核准等13 个审查事项。

环评、选址意见书、水保、水资源论证、用地预审、压覆矿产核查、地质灾害危险性评价、社会稳定性风险评估、节能审查和招标方案核准等均为项目立项批复的前置要件,需要在立项批复前取得相关行业主管部门的批复文件。其中,水保批复是环评报审的前置要件,压覆矿产核查是用地预审的前置要件。

1.3 勘察设计阶段

勘察设计阶段主要工作包括勘察单位招投标、设计单位招投标、道路初步设计、道路施工图设计、市政管线施工图设计、铁路立交施工图设计、高压电力迁改施工图设计、交通工程施工图设计、地震安全性评价、文物勘查、非防洪建设项目洪水影响评价(以下简称“洪水影响评价”)、河道管理范围内建设项目防洪评价(以下简称“防洪评价”)、建设用地规划许可证办理等13个审查事项。

勘察单位招投标、设计单位招投标是开展初设和施工图设计的前提。地震安全性评价、文物勘查、洪水影响评价和防洪评价是初设审批的前置要件。

1.4 征地拆迁阶段

征地拆迁阶段主要工作包括勘测定界、土地权属确认、征占用林地审批、征地申请审批、征地结案、建设用地批准书、国有土地使用权划拨、林木伐移许可证、树木伐移许可证、改变绿地性质和用途审批、拆迁许可证、道路项目建设工程规划许可证、专业管线建设工程规划许可证等13 个审查事项。

勘测定界成果、土地权属确认是编制征地申请文件(即“一书四方案”)的依据。征占用林地审批是审批征地申请的前置要件。征地批复文件是办理建设工程规划许可证的前置要件。建设工程规划许可证是办理树木伐移许可证、改变绿地性质和用途审批以及拆迁许可证的前置要件。林木伐移许可证、树木伐移许可证、改变绿地性质和用途审批、拆迁许可证又是开展施工用地范围内拆迁净地的必要前提。

1.5 开工前准备阶段

开工前准备阶段主要工作包括施工、监理招标、施工许可证办理等3 个审查事项。施工单位招投标、监理单位招投标是施工许可证办理的前置要件。

2 交通项目前期五方面主要问题

该文重点分析严重制约项目前期工作进展的从规划方案编制完成至初设批复阶段的工作周期。通过逐个梳理北京范围内2019—2021 年内30 多个项目的前期工作周期,并分析原因,归纳出下述5 个主要问题:

2.1 审查事项繁多复杂

行政审批作为前期工作的重要组成部分,目前有51个,包括21 个行政许可审批、5 个政府内部审批、2 个强制性审查、4 个行政服务和19 个其他审查事项。每个审查事项均需多个前置要件,相互串联开展,环环相扣,严重影响项目前期工作开展。

2.2 审批体制机制不合理

各项审批职能分布在至少14 个地方职能部门和5 个国家部委,同一个审批部门负责的多个前期审查事项串联进行,缺乏沟通和信息共享,如水务部门同期审查水保、洪水影响评价、防洪评价、水资源论证等4 项。同一审查事项由多个部门分段串联审批,会出现审查意见“相互矛盾”现象,严重影响审批效率。

2.3 审批行为不规范

近年来,各地均向社会公开了行政审批事项清单,对审批依据、报审材料、审批时限、审批部门、审批流程等都进行了规范。但是,审批清单却没有明确审查工作必需的第三方评估、专家审查和征求意见的工作时限,经常出现虽然某个审批事项“体外循环”周期过长,这也是造成前期工作周期较长的主要原因之一。

2.4 审查标准过高

部分专题评估的法定审批要求过高,如环评、用地预审等,文件编制要求高、审批难度大,是影响项目立项审批的主要原因之一。有的项目甚至因环评公参群众意见过大而取消;现有土地利用规划和城市规划不统一,在用地预审阶段,土地利用规划调整过程中还经常涉及基本农田调整,但基本农田用地指标作为一项刚性指标,往往在区县内部甚至全市范围内调剂难度都非常大,由此造成土地利用规划调整难度极大,用地预审批复难。

2.5 规划储备不足,建设计划不统一

道路规划条件是道路项目实施的依据。同时,道路项目作为线性工程和市政管线走廊,其规划设计方案的编制审批受到各种随路市政管线、相交河流、铁路、电力设施等相关工程的专项规划滞后于城市总体规划的影响,延长道路项目规划设计阶段工作周期。

发改、交通、规划和建设单位的储备计划不统一,也会导致各主管部门在前期储备、计划安排、资金安排等方面不同步,从而影响项目审批。如主干路和普通公路因此会延长立项周期,部分项目会出现属地政府对征地手续办理、环评稳评公参等环节配合、支持力度不够。

3 交通项目前期五方面优化建议

为提高前期研究的开工转化率,实现规划研究一批、前期推进一批、开工建设一批的良性滚动发展,该文在充分调研和实际工作经验基础上,提出如下5 方面优化改革建议:

3.1 加强顶层设计,深化审批改革

针对审批事项依然较多,行政审批改革中出现下放不彻底、下放“含金量”不高、“改头换面”继续审查、“死灰复燃”等问题,在下一步改革中应该加强顶层设计,统筹行政审批改革、政府机构改革和法律法规修编订。

通过机构整合使行政审批改革统一起来,从源头上防止审批事项“死灰复燃”,真正做到简政放权。比如:北京、上海等城市将规划、国土主管部门合并,实现城乡总体规划与土地利用总体规划相统一,从根本上避免了两个规划间的矛盾,降低了用地预审手续和规划手续办理难度。

通过修改法律法规,把改革成果同步固化下来,如将环境影响评价批复由项目立项审批前置调整为与立项审批同时进行,项目开工前完成即可[2],显著降低了项目立项审批难度。

3.2 创新工作机制,强化统筹协调

按照权责一致的原则,调整行政主管部门间的职责权限和分工,相同或相近的职能由同一部门承担,克服多头管理、政出多门的问题。同时,明确各审批部门不仅是行业管理部门,同时也是项目推进部门,充分发挥高层协调机制的“润滑剂”作用,结合道路工程项目特点,建立强有力的议事协调机构,加强统筹协调,保障前期工作高效运转,提高工作效率。比如:北京市出台了公共服务类建设项目投资审批改革措施,明确各审批部门既是审批者也是相应阶段前期工作推动者。

针对当前普遍存在的审批流程不合理问题,建议创新工作机制,采取分类管理、分级审批、取消预审、联合审批、合并审批事项和调整前期工作顺序等措施。例如:北京市水务局将“水土保持方案”“水资源论证”“洪水影响评价”等3 个行政审批事项合并为“水环境影响评价”一个审批事项。此外,还有不少工作机制建议调整,比如将国土部门负责的压覆矿产核查、用地预审两项审批事项合二为一;规划、国土两部门合并后,同步核发选址意见书和用地预审意见,将拨地钉桩和勘测定界合二为一;道路项目及其下埋市政管线共用环境影响评价、社会稳定风险评估、水土保持方案等评价评估成果;初步设计的技术文件和概算文件联合审查;环境影响评价、立项、初步设计等审批事项取消初审和行业预审环节,改为终审部门一次性联合审查。

3.3 优化审批流程,统一审批程序

对于已经列入各地公开审批清单的审批事项,应该进一步明确包括第三方评估、专家审查、征求意见等工作环节后的总时限。相关审批部门加强对中介机构的管理,严格限定第三方评估完成时限,例如:北京市水务局就公开承诺“水环境影响评价”技术审查时间不超过20 个工作日。进一步规范报审材料名称,进一步清理没有列入审批清单的审查事项。

3.4 完善责权清单,加强监督管理

各审批部门要向社会公开各项行政审批权力清单和办事指南,主动接受社会监督;将项目审批工作纳入相关部门年度目标责任考核体系,通过监察部门的监管系统与审批部门在线审批系统的对接,实现监察部门全过程实时监督项目的审批进度[3]。例如:北京市等多个省市都建设了投资项目在线审批监管平台,实现了同级审批部门间的横向联通和上下级审批部门间的纵向贯通,以及审批信息共享,监察部门依托在线审批监管平台,设置电子监察功能,对审批进程全程跟踪、及时预警、严肃问责。

3.5 重视规划编制,加强项目储备

规划部门应加强区域控制性详细规划和道路、河道、雨污水排出和市政管线等相关专项规划的研究和编制,提前编制相关专项规划条件,力争做到“多规合一”。例如:北京市就明确要逐步推动生态环境、基础设施、公共服务、公共空间等专项规划与控制性详细规划相融合,实现街区控制性详细规划层面“多规合一”。

国家发展改革委和交通运输部已发文要求建立国家重大项目储备库,各地可参照建设本地交通项目储备库。北京市已建立市级交通项目储备库,分为年度建设计划库、三年滚动计划库和五年规划储备库,有序开展项目储备,提前完善项目设计方案成熟度,为项目落地打好基础。

4 结语

前期推进科学、有序、高效涉及行政审批制度优化改革、政府机构改革、法律法规修法、前期深化储备和过程组织管理等多个方面的复杂工作,需要各方面统一行动、相互配合,才能真正实现简政放权、提高审批效率的目标。目前,各地正在国务院的统一部署下,进行不同层次的改革尝试。建议充分借鉴各地成功的改革经验,加大顶层设计,加强监督落实,通过不断实践,最终探索出一套“政策支持、适应性强、行之有效、重点加持”的交通基础设施前期工作管理办法。