SPE-HPLC法测定葡萄糖注射液中4种外源性抗氧剂的含量

鹿广玲,费梅芳,莫利花,张建永,段灿灿

(1.遵义医科大学 药学院,贵州 遵义 563099;2.遵义医科大学 基础药理教育部重点实验室暨特色民族药教育部国际合作联合实验室,贵州 遵义 563099;3.贵州天地药业有限责任公司,贵州 兴义 562400)

葡萄糖注射液在医药领域应用广泛,可用于调节电解质、水盐及酸碱平衡,补充体液和能量,治疗低血糖症、高钾血症,还可用作药物稀释剂[1]等。目前葡萄糖注射液产品常见的包装有玻璃瓶、塑料瓶、非聚氯乙烯软袋、直立式聚丙烯输液袋,其中直立式聚丙烯输液袋可直立放置,更加符合使用习惯,且一般认为材料无毒无味、性质稳定、生产成本低,比其他包装材料更具有适用性和经济性[2]。

然而直立式聚丙烯输液袋作为药液的包装材料,生产过程中为改进其性能往往需要添加一些辅助材料,如抗氧剂,然而这种抗氧剂是否会迁移到药液中,需要进一步分析。《化学药品注射剂与塑料包装材料相容性研究技术指导原则(试行)》中要求,应重点考察聚丙烯包装材料中所含添加剂的迁移对药物的影响[3-4]。有文献报道注射剂在与聚丙烯材料长期接触的过程中,抗氧剂可能发生迁移,从而对人体健康产生不良影响[5]。目前生产中常用的抗氧剂包括抗氧剂1010、330、1076、168等[6](表1)。然而目前中国药典中尚未规定注射用药品中抗氧剂迁移量的测定方法。为确保临床用药安全,本研究拟建立并验证固相萃取-高效液相色谱法(solid-phase extraction high performance liquid chromatography,SPE-HPLC)方法测定直立式聚丙烯输液袋装葡萄糖注射液中4种抗氧剂含量,以期为考察直立式聚丙烯输液袋装葡萄糖注射液中抗氧剂的迁移提供科学依据。

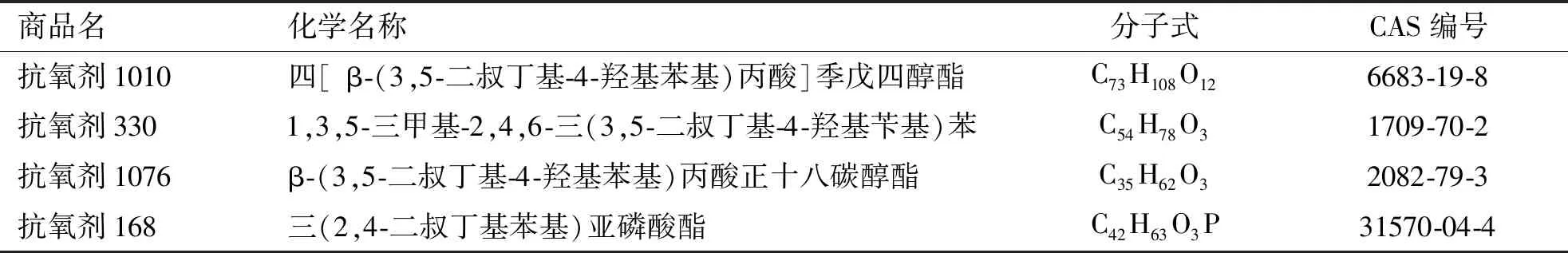

表1 抗氧剂信息

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1 仪器 固相萃取柱(深圳逗点生物技术有限公司,C18-SPE,500 mg/6 mL);高效液相色谱仪(日本岛津公司,LC-2010AHT);电子天平(梅特勒-托利多仪器有限公司,AE240);二级反渗透装置(山东华周制药设备有限责任公司,FST18000);超声仪(江苏超声仪器有限公司,KQ-500DA)。

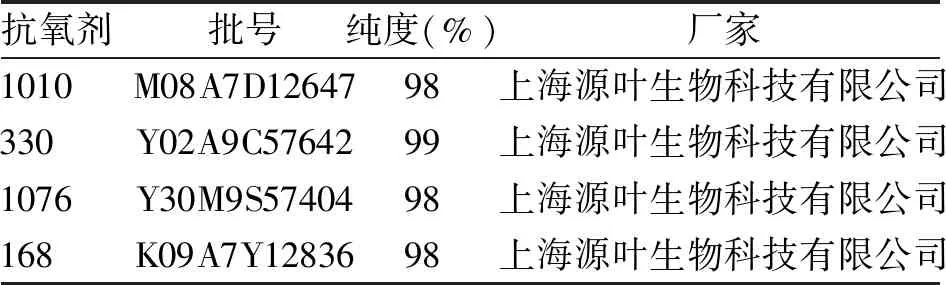

1.1.2 试剂 乙腈、四氢呋喃、甲醇均为色谱纯;二氯甲烷为分析纯;水为纯化水;对照品信息见表2。

表2 对照品信息

1.1.3 样品 直立式聚丙烯输液袋装葡萄糖注射液(贵州天地药业有限责任公司生产提供,批号:DC21110901、DB21112501、DB21112601、DB21112701)。

1.2 方法

1.2.1 色谱条件 色谱柱:Welch XB-C18(4.6 mm×250 mm,5 μm);柱温:30℃;检测波长:280 nm;流动相:乙腈-四氢呋喃-水(63∶30∶7);流速:1.5 mL/min;进样体积:20 μL。

1.2.2 对照品储备溶液的制备 分别取抗氧剂1010、330各50 mg,抗氧剂168、1076各100 mg,使用电子天平精密称定后,以混合液(乙腈∶四氢呋喃=1∶1)溶解后定容至100 mL,即得。

1.2.3 对照品溶液的制备 精密量取“1.2.2”中对照品储备溶液10 mL,以混合液(乙腈∶四氢呋喃=1∶1)稀释后定容至100 mL,即得。

1.2.4 供试品溶液的制备 精密量取100 mL葡萄糖注射液,取出固相萃取柱,以4 mL甲醇和4 mL水依次进行活化,将上述葡萄糖注射液以1.5~2 mL/min的流速过柱,待固相萃取柱挥干后,再依次用4 mL甲醇,5 mL二氯甲烷洗脱,收集洗脱液,置于10 mL容量瓶中,用甲醇定容,经0.45 μm滤膜过滤,即得。

1.2.5 葡萄糖注射液加标样品溶液的制备 量取3份葡萄糖注射液适量置于100 mL容量瓶,分别加入对照品储备溶液100、200、400 μL并用葡萄糖注射液定容后,按“1.2.4”中的方法进行溶液制备,即分别得到葡萄糖注射液加标样品1、2、3。

2 结果

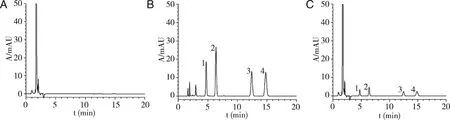

2.1 专属性 分别取空白溶剂(甲醇∶二氯甲烷=1∶1)、对照品溶液、葡萄糖注射液加标样品溶液按“1.2.1”规定的色谱条件进行HPLC分析,记录色谱图。结果显示葡萄糖注射液加标样品溶液的色谱峰保留时间与对照品溶液基本一致,抗氧剂1010(4.725 min)、抗氧剂330(6.383 min)、抗氧剂1076(12.453 min)、抗氧剂168(14.831 min),且分离度均大于1.5,理论塔板数均大于7 000;空白溶剂在相应的保留时间内未检测到色谱峰,表明本研究建立的方法具有较好的专属性(图1)。

A:空白溶剂;B:对照品溶液;C:葡萄糖注射液加标样品溶液;标识峰:1为抗氧剂1010,2为抗氧剂330, 3为抗氧剂1076;4为抗氧剂168。图1 高效液相色谱

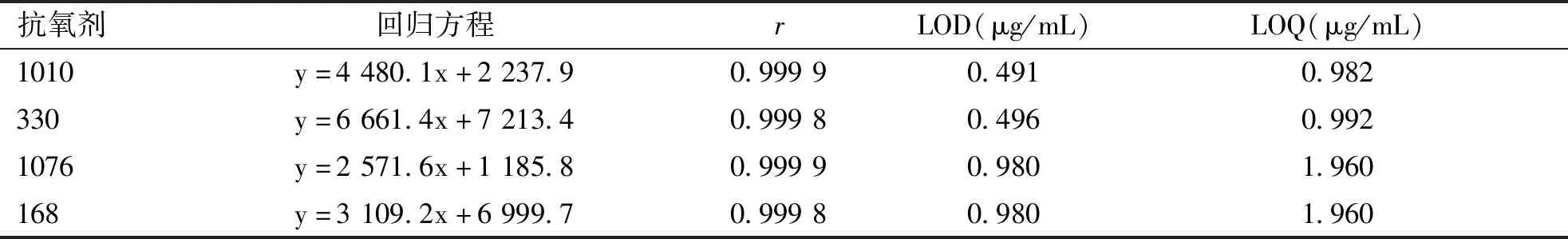

2.2 线性关系 取对照品储备液加混合液(乙腈∶四氢呋喃=1∶1)稀释,制成抗氧剂1010浓度分别为2.455、12.275、24.549、49.098、147.294、245.490 μg/mL;抗氧剂330浓度分别为2.480、12.400、24.800、49.599、148.797、247.995 μg/mL;抗氧剂1076浓度分别为4.900、24.500、49.000、98.000、294.000、490.000 μg/mL;抗氧剂168浓度分别为4.900、24.500、49.000、98.000、294.000、490.000 μg/mL的线性溶液。将6种不同浓度的抗氧剂混合液,按“1.2.1”规定的色谱条件进行HPLC分析,并分别记录色谱图,绘制标准曲线时以样品的进样浓度与色谱图峰面积分别为横、纵坐标。结果显示:4种抗氧剂分别在2.455~245.490 μg/mL、2.480~247.995 μg/mL、4.900~490.000 μg/mL和4.900~490.000 μg/mL内,浓度与峰面积呈现良好的线性关系(表3)。

表3 4种抗氧剂的回归方程、相关系数、检出限及定量限

2.3 检测限与定量限 取4种抗氧剂的标准品适量,精密称定后加混合液(乙腈∶四氢呋喃=1∶1)逐级稀释,稀释后的样品均按“1.2.1”规定的色谱条件进样,记录色谱图,以信噪比约为10∶1、5∶1时,分别计算定量限、检测限(表3)。

2.4 重复性试验 精密称取同一批供试品(批号:DC21110901),按“1.2.5”项下方法平行制备6份葡萄糖注射液加标样品2,按“1.2.1”规定的色谱条件进行HPLC分析,记录色谱图。抗氧剂1010、330、1076和168含量测定结果的RSD分别为2.04%、2.35%、2.48%和2.79%,表明方法具有良好的重复性。

2.5 中间精密度试验 在不同时间,由不同人员分别精密称取同一批供试品(批号:DC21110901),按“1.2.5”项下方法,由2名操作人员各平行制备6份葡萄糖注射液加标样品2,按“1.2.1”规定的色谱条件分别用LC-2010AHT高效液相色谱仪(日本岛津公司)与SPD-20A高效液相色谱仪(日本岛津公司)进行HPLC分析,记录色谱图。抗氧剂1010、330、1076和168计2次含量测定结果的RSD分别为2.40%、2.17%、1.96%和2.62%,表明方法具有良好的中间精密度。

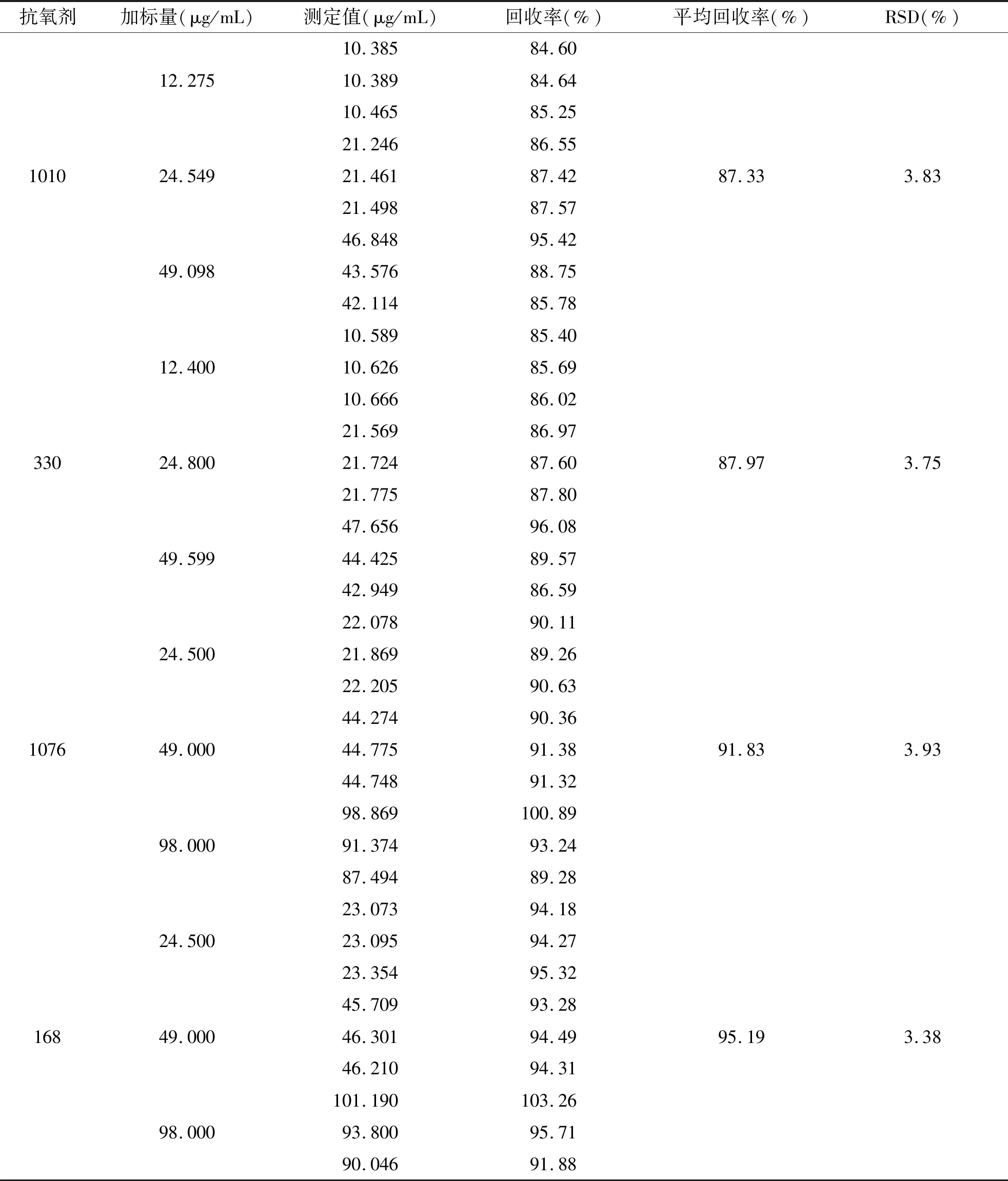

2.6 回收率试验 按“1.2.5”项下方法分别制备葡萄糖注射液加标样品1、2、3,每个浓度的葡萄糖注射液加标样品平行制备3份,按“1.2.1”规定的色谱条件进行HPLC分析,记录色谱图(表4)。

表4 回收率试验结果(n=9)

2.7 样品的加速试验 本实验测得3个批号的葡萄糖注射液产品及其稳定性考察样品中抗氧剂1010、330、1076和168的含量均低于检测限(表5)。

表5 直立式聚丙烯输液袋装葡萄糖注射液加速试验抗氧剂迁移试验结果

3 讨论

3.1 色谱条件的选择 参考相关文献[7-11]并结合样品的全波长扫描结果,本研究分别考察了3种检测波长为275、280、224 nm,3种柱温为25 ℃、30 ℃、40 ℃,以及4种流动相体系为甲醇、甲醇-水、乙腈-水、乙腈-四氢呋喃-水,结果表明在波长280 nm,柱温30 ℃,流动相为乙腈-四氢呋喃-水条件下,样品溶液出峰时间较短,杂质峰较少,峰形较好,且分离度符合要求。

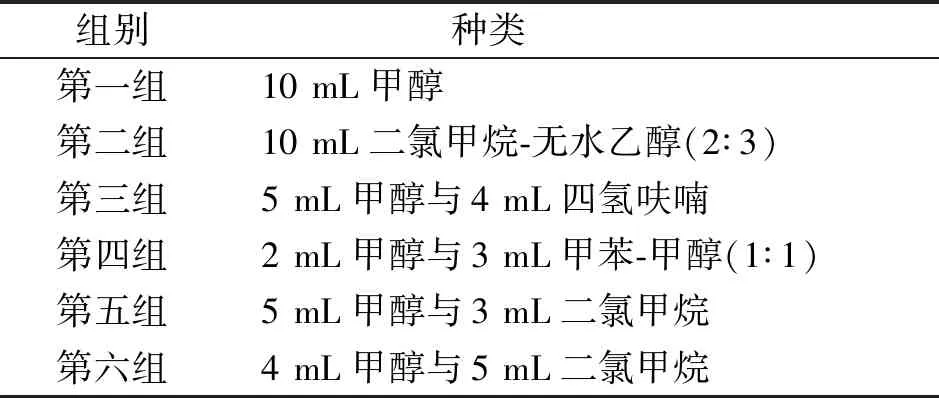

3.2 洗脱液及用量的选择 参考相关文献[11-15],本研究以 C18柱为固相萃取柱,考察了 6 组不同洗脱剂的洗脱效果,结果表明4 mL甲醇与5 mL二氯甲烷依次洗脱的效果最好,回收率接近100%(表6)。

表6 洗脱液信息

3.3 方法学评价 目前报道的抗氧剂检测方法有微波萃取-高效液相色谱法[16]、超高效液相色谱-串联质谱法[17]、气相色谱法[18]等。使用微波萃取-高效液相色谱法时,微波加热可能会造成热敏性物质变性或失活,导致结果不准确;超高效液相色谱-串联质谱法对环境的温度、湿度等要求高且仪器结构复杂,维护成本高,不利于产业化;气相色谱法对于难挥发和热不稳定的物质难以分析,如抗氧剂168等,不利于整体分析[19-20]。本研究采用SPE-HPLC方法,对4种抗氧剂进行含量测定, 该方法操作简便、准确度高且重复性好,为药品与包材相容性实验中抗氧剂的含量测定提供了技术参考。

3.4 抗氧剂迁移量测定 本实验中3个批号的直立式聚丙烯输液袋装葡萄糖注射液中4种抗氧剂在加速试验中的迁移量测定结果均低于方法的检测限,且远小于《欧洲药典》10.0版[21]中对抗氧剂的限度要求,即单个抗氧剂含量和抗氧剂总量均不得过0.3%,表明本研究所采用的直立式聚丙烯输液袋与葡萄糖注射液两者相容性良好。

本文建立了一种测定葡萄糖注射液中4种外源性抗氧剂含量的固相萃取-高效液相色谱方法,为直立式聚丙烯输液袋与注射液的相容性研究提供了技术手段,同时也为直立式聚丙烯输液袋产业进一步发展提供可以借鉴的方法及科学依据。