全内镜前路经椎体联合后路经椎板间隙治疗双节段颈椎间盘突出1例报告

王正基,廖文波

(1.遵义医科大学第二附属医院 骨科,贵州 遵义 563006;2.遵义医科大学组织损伤修复与再生医学省部共建协同创新中心,贵州 遵义 563099)

双节段颈椎间盘突出是临床常见的疾病,由于突出方向各异,相较于单节段病变,双节段突出对脊髓和神经的压迫范围更广,病情更为复杂。全内镜技术因其创伤小、减压精准、疗效可靠的特点,在单节段颈椎间盘突出手术治疗中被广泛应用,并逐渐发展出不同入路的全内镜术式,如颈前经椎体入路(anterior transcorporeal percutaneous endoscopic cervical discectomy,ATc-PECD)、颈前经椎间盘入路(anterior transdiscal percutaneous endoscopic cervical discectomy,ATd-PECD)及颈后经椎板间隙入路(posterior percutaneous endoscopic cervical discectomy,P-PECD)。有关全内镜技术治疗双节段颈椎间盘突出的报道仍然较少,既往研究多限于探讨特定入路全内镜术式在突出方向一致的双节段颈椎间盘突出中的应用效果。此外,至今还未见报道过全内镜技术治疗存在中央型和侧后方型突出的混合双节段颈椎间盘突出的情况。因此,本文报道了我院收治的1例混合型双节段颈椎间盘突出患者,采用ATc-PECD联合P-PECD的全内镜技术进行治疗。

1 病例介绍

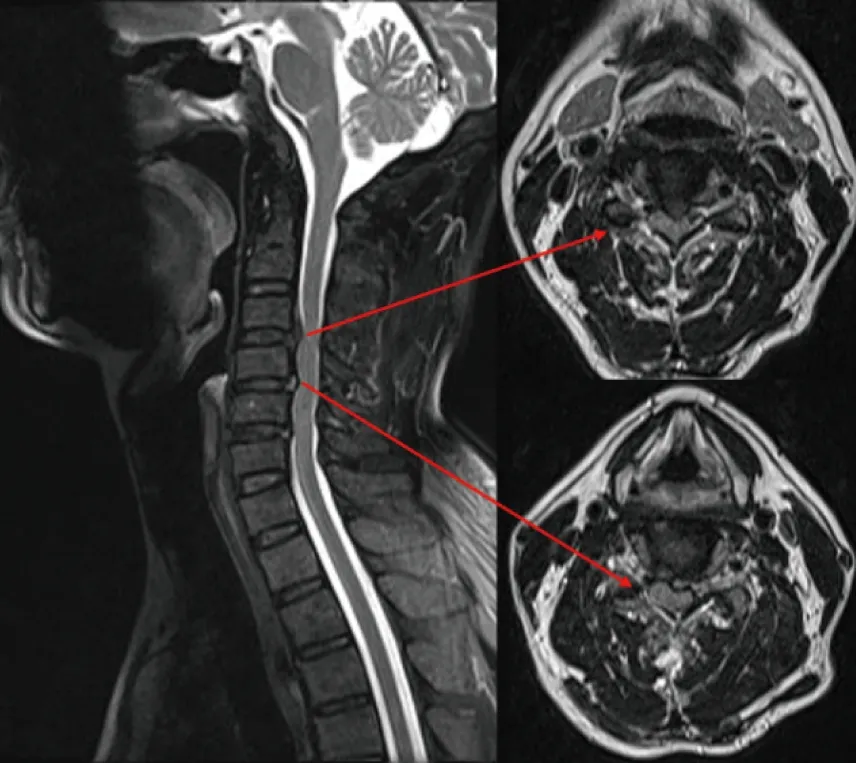

患者,男,56岁,因“左颈肩部疼痛8+周,加重2周”入院。体格检查:颈肩区叩击痛,伴左三角肌区放射痛;左上肢麻木,肌力下降(3级);双下肢麻木,肌力下降(4级);患者自述出现“踩棉花感”,无二便功能障碍;四肢腱反射亢进、Hoffmann征阳性。专科评分:视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS)颈肩部及三角肌区为7分,颈椎日本骨科协会(japanese orthopaedic association, JOA)评分为11分。颈部MRI提示C3/4节段颈椎间盘中央型突出,C4/5节段颈椎间盘侧后方型突出(图1);CT提示颈椎退变;胸片、内脏B超及血液检查结果未见明显异常。入院诊断:①侧后方型颈椎间盘突出(C4/5);②中央型颈椎间盘突出(C3/4)。

图1 颈椎MRI检查结果

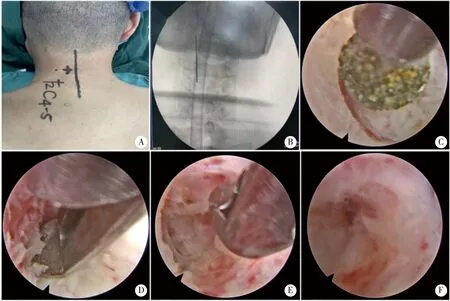

经详细的术前讨论并与患者及其家属沟通后,决定对该患者予以ATc-PECD与P-PECD的联合全内镜手术进行治疗。患者在麻醉生效后插入鼻胃管,并注入20 mL的碘海醇,使患者食管轨迹能在C臂照射下显露。确定颈椎手术节段,规划患者切口部位(图2A)。随后在C臂透视下将克氏针穿刺到关节突关节内侧缘的“V”点(图2B),并以穿刺点为中心将皮肤作一约为7 mm的切口,依次放入撑开器及工作套管。取出撑开器后放入内镜器械,沿“V”点内侧使用高速磨钻将椎板磨薄(图2C),打磨过程应极力避免对关节突关节的损伤,使用咬骨钳将剩余的薄骨块去除(图2D),形成一个直径约7 mm的窗口,显露压迫区域。利用髓核钳钳取突出的椎间盘(图2E)。退出内窥镜系统,完成减压(图2F)。

A:患者体位摆放及手术穿刺点规划;B:在C臂监测下将克氏针定位于“V”点;C:沿“V”点内侧使用高速磨钻将椎板磨薄;D:使用咬骨钳去除剩余的薄骨块,建立骨窗;E:利用髓核钳去除突出髓核组织;F:减压完成。图2 P-PECD减压患者C4/5节段侧后方型颈椎间盘突出

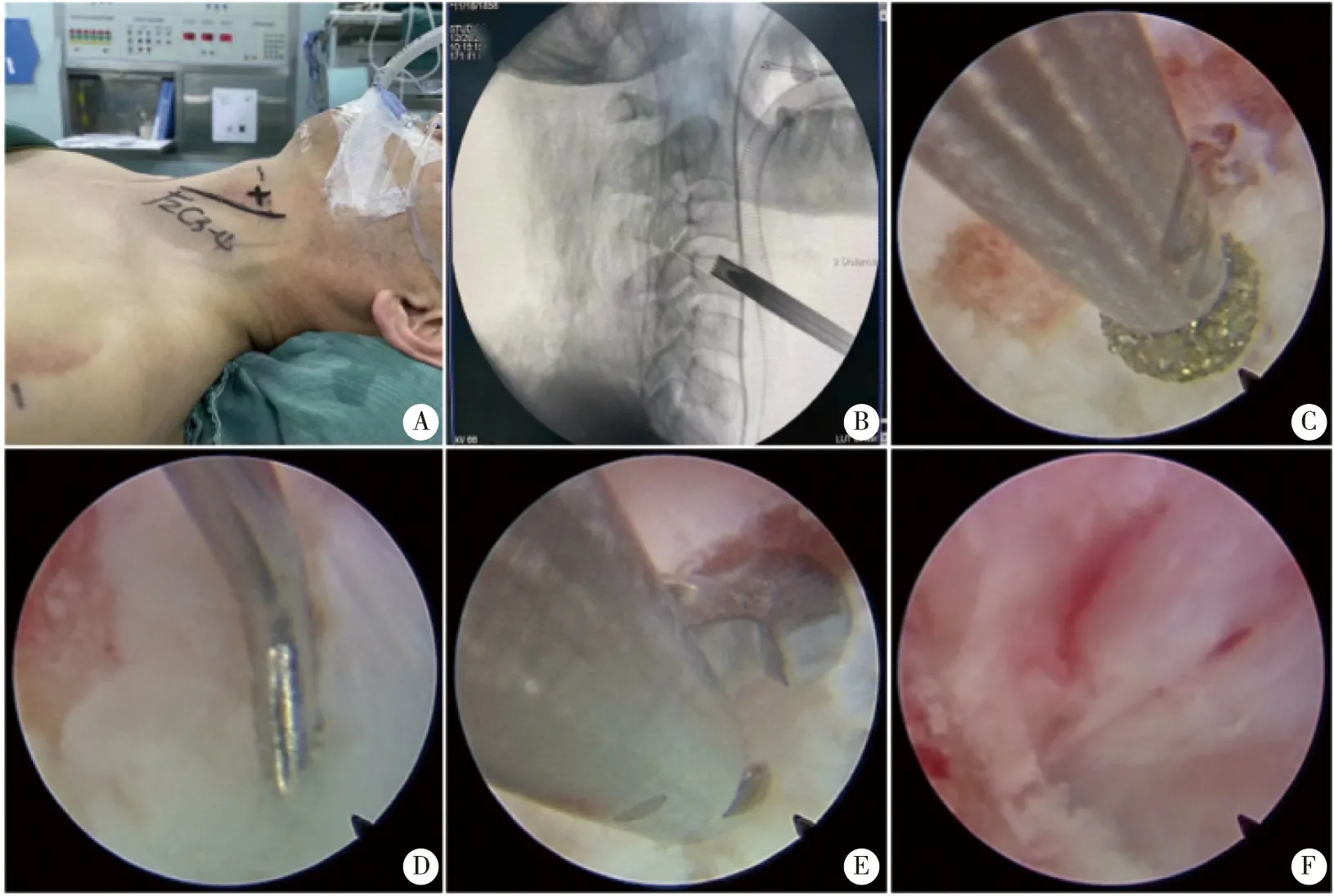

翻转患者,利用C臂定位C4椎体体表投影位置(图3A)。手术医生利用“二指法”将左侧颈动脉鞘与内脏鞘之间撑开一安全间隙,在C臂的监测下将克氏针沿此间隙固定到C4椎体前下方。沿克氏针穿刺点周围作7 mm的切口,依次放入撑开器及工作套管。取出撑开器,放入环锯,在C臂的监视下使用环锯对椎体进行钻孔(图3B)。当环锯顶端到达C4椎体后上缘后,轻轻摇晃环锯,去除中心骨条,形成骨通道。撤出环锯,放入内窥镜器械,利用高速磨钻对通道剩余骨质进行去除(图3C)。通道建立完成后可使用神经探钩对通道后壁进行探查(图3D),随后使用髓核钳对突出椎间盘进行摘除(图3E)。完成髓核摘除后,在后纵韧带开一小窗观察硬膜囊搏动,以评估减压效果,当硬膜囊重新恢复扩张表明减压完成(图3F)。撤出内镜器械,完成手术。

A:患者体位摆放及手术穿刺点规划;B:在C臂监测使用环锯建立C4椎体骨通道;C:使用高速磨钻将骨通道剩余骨质去除;D:利用神经探钩探查骨通道后壁;E:利用髓核钳去除突出髓核组织;F:减压完成,硬膜囊恢复扩张。图3 ATc-PECD减压患者C3/4节段中央型颈椎间盘突出

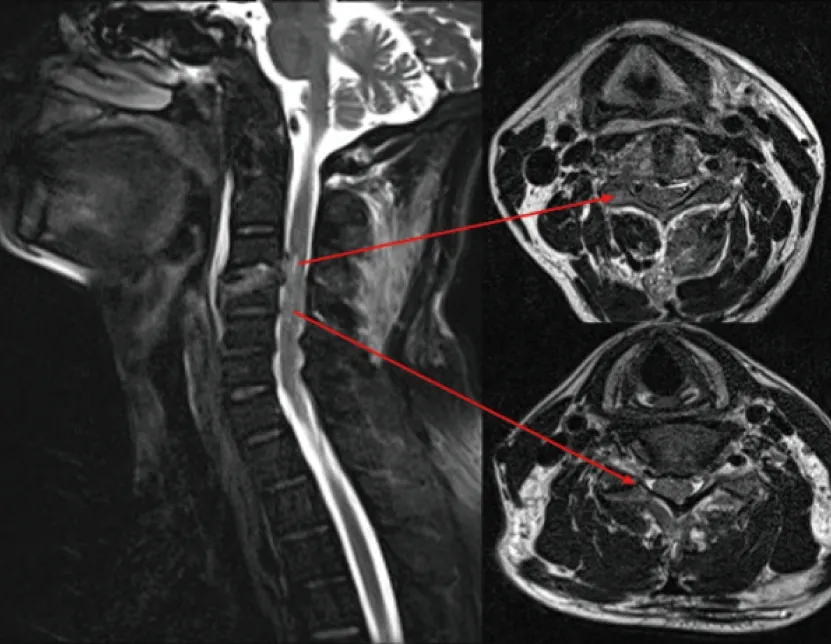

手术时间为126 min,术后12 h患者疼痛明显改善,左上肢及双下肢肌力逐渐恢复,“踩棉花感”缓解,术后1 d出院,予以颈托佩戴3周。进一步随访显示患者症状完全改善,术后3个月随访颈部及三角肌区VAS评分显示疼痛明显缓解,颈部JOA评分由术前11分改善到17分,改良率为100%。术后6个月随访显示四肢Hoffmann征转为阴性,腱反射恢复正常。无吞咽困难、声音嘶哑、食管穿孔、血管和神经损伤等并发症发生。末次随访改良Macnab标准显示患者功能恢复为优异。术后1周MRI显示脊髓被充分减压,提示C3/4、C4/5节段突出椎间盘被有效摘除(图4);术后1周CT显示前路残余骨通道由C4椎体表面经椎体斜向上到达C3/4椎间盘下缘,后路骨窗经C5椎板到达椎管(图5)。术后3、6月MRI检查显示颈椎间盘突出未再复发;同期CT检查显示骨通道和骨窗基本愈合,无椎体塌陷;X线显示颈椎生理曲度存在,无颈椎不稳。

图4 术后颈椎MRI检查结果

A:C4椎体内镜骨通道的入口颈椎CT三维重建图像;B:颈椎矢状面CT显示内镜骨通道经C4椎体斜向上到达C3/4椎间盘后方;C:C4/5椎板骨窗CT三维重建图像;D:C4/5椎板骨窗CT横截面图像,关节突关节得以保留。图5 患者术后CT扫描结果

2 讨论

由于脊髓的阻挡,侧后方型颈椎间盘突出难以通过前路全内镜技术进行减压;同理,后路全内镜技术也无法对中央型颈椎间盘突出进行减压。因此,对于同时存在中央型突出和侧后方型突出的双节段病变,开放下的多节段颈前路椎间盘切除减压融合术成为骨科医生们通常的选择。然而多节段的融合不仅降低了患者颈椎活动度,而且还改变了原有颈椎生物力学的平衡。颈椎生物力学的改变是导致邻近节段退行性变的重要危险因素之一[1-2]。研究显示颈椎融合后邻近节段病的发病率在12%~25%,再手术率为6%~12%[3-6]。而全内镜技术减压无需进行椎体融合固定,避免了因椎体融合固定而引起的邻近节段病的发生,同时也保护了颈椎运动节段。此外,颈部含有丰富的神经、血管以及肌肉,传统开放手术对软组织的损伤和不当的牵拉极有可能导致相应的并发症。相比之下,全内镜手术创伤小,且操作都是在工作套管的保护下进行,软组织损伤相关并发症的风险大大降低[7-8]。

利用全内镜对脊髓腹侧突出进行减压,目前临床上采用经椎体或经椎间隙这两种入路进行。本案例中选用了经椎体入路,原因有以下两点:首先,经椎体入路要比经椎间隙入路的减压范围要大。虽然经椎间隙入路对椎间盘平面的突出拥有一定的减压效果,可是由于椎体的遮挡,经椎间隙入路对向椎体后游离的突出减压效果有限[9]。而经椎体入路能预先根据术前影像学数据构建骨通道,其减压平面能在椎体和椎间盘平面之间灵活调控[10-12]。除此之外,椎间隙过低(<4 mm)、椎间盘钙化、椎前出现较大骨赘等情况都会阻碍经椎间隙入路的操作[13]。相反,经椎体入路则无这些顾虑。其次,经椎体入路可减少手术对椎间隙的干扰[7, 14-15]。经椎间隙入路的内镜器械要穿过前方正常的椎间盘组织后才能到达突出部位,这一过程势必会导致额外的椎间盘损伤。对于椎间盘的钻孔破坏是手术节段远期椎间高度丢失重要原因之一[9, 16]。而经椎体入路通过在椎体上建立骨通道,绕开了前方正常的椎间盘组织,减少了椎间高度下降的危险因素。Ren等[17]也在一项关于ATc-PECD和ATd-PECD的对比研究中证实,相较于经椎间隙入路,经椎体入路导致的椎间高度下降幅度更小。

关节突关节是颈椎后方维持颈椎稳定性的重要结构,但在传统P-PECD的减压过程中,为彻底暴露神经根,通常会对一部分关节突关节予以了磨除,这有可能导致颈椎稳定性的破坏[18]。“V”点是P-PECD手术中重要的解剖定位点,是由相邻颈椎板上、下缘在关节突关节内侧重叠,构成顶端向外的横行“V”字形结构,其前方是椎间孔、钩椎关节、神经根和椎间盘,内侧为脊髓[19]。保留“V”点有助于术者在术中准确定位,而且传统方式在将“V”点磨除后,解剖定位点消失,极有可能引起术中方向的迷失。在本病例中对C4/5椎间盘进行手术时,对骨窗开口位置进行了改进,保留了关节突关节,手术入路点选择在位于关节突关节的内侧的椎板之上,避免了对关节突关节的磨除,“V”点得以保留,从而有效避免了术者对“V”点判断误差造成术中方向迷失的情况,同时避免了颈椎稳定性的破坏。在本病例术后随访中,未观察到颈椎不稳的发生,影像学数据也显示椎板上的骨窗获得了骨性愈合,符合手术预期疗效。

基于ATc-PECD和P-PECD在单节段颈椎间盘突出治疗中良好的效果,本病例将以上两种入路的全内镜治疗技术在双节段颈椎间盘突出的手术治疗中进行了联合,并在初步的临床实验中获得了成功,证明了联合全内镜入路技术的可行性。但本研究仍存在一定的局限性,所以针对患者并发症以及疗效的更大样本量、更长时间的进一步实验是我们下一步研究的重点。