“Z世代”概念的流行、误用及对我国青年世代文化价值观的重新阐释

徐 剑 黄尤嘉

(上海交通大学媒体与传播学院,上海 200240)

引 言

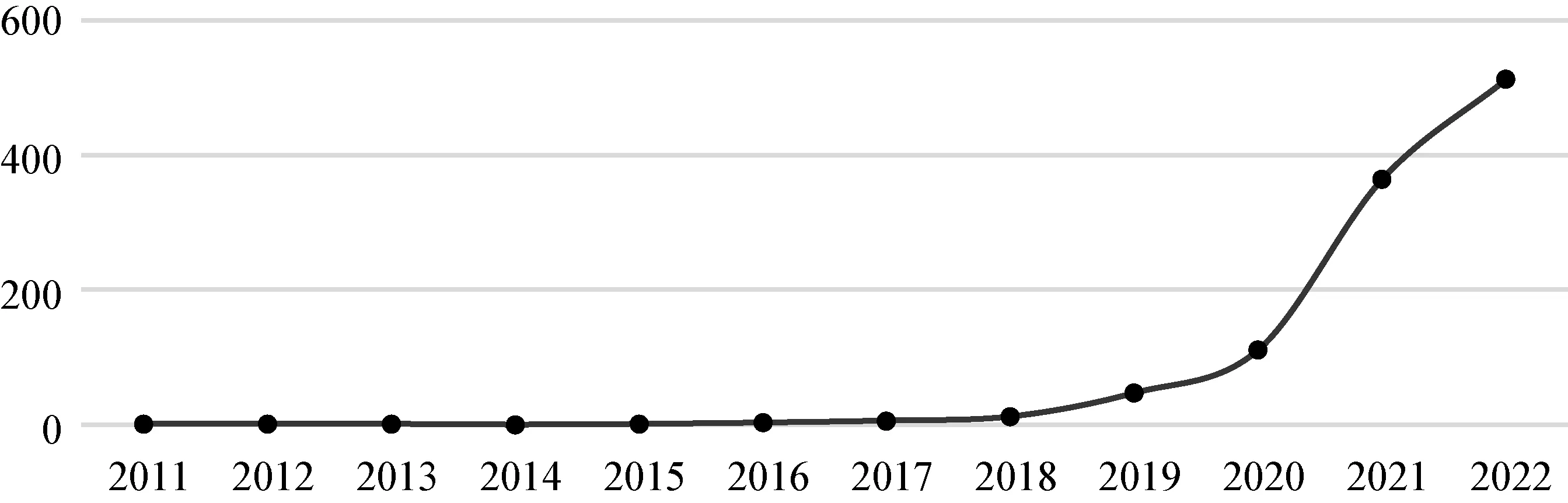

在社会科学领域,“世代”(generation)是一种个体诠释自身经历、身份以及在世界中所处位置的认知框架,(1)Claudia Lenz, “Genealogy and Archaeology: Analyzing Generational Positioning in Historical Narratives,” Journal of Comparative Family Studies, vol.42, no.3(2011), pp.319-327.是勾连个人生命历程与社会历史背景的关键概念。对于理解不同人群、进行宏观社会科学研究和政策制定,世代单位也有着重要的工具性作用。然而学术界、营销界乃至日常话语,不同的视角对青年世代的定义各异。致力于代际划分的学者通常偏好以历史事件或发展阶段定位的路径来描绘世代,但最流行的划分标签往往被大众媒体所创造: 人们在日常生活中更偏好使用80后、90后等“十年一代”的划分方法。近年来,用于描述青年群体的“Z世代”标签逐渐在市场营销以及媒体话语中兴盛,也为一些学者所采用。在中国知网(cnki.net)上搜索主题为“Z世代”的文献,可以发现在2018年后,学者对其的关注度呈指数型上涨(见图1)。如果说“世代”是个人理解世界和自身的抓手,那么对于这一源于西方的“Z世代”话语体系在我国语境下是否适用,以及如何运用,则需要审慎考量。

图1 “Z世代”主题论文中国知网每年发文量趋势(资料来源: 中国知网)

本文主要分为三个部分。第一部分从我国世代叙事的现状出发,讨论“Z世代”能够流行的缘由。笔者认为,“Z世代”对新媒介的强调与我国的世代叙事不谋而合,使之具备全球化同步的表象。第二部分通过词频分析和主题统计等方法,总结了目前“Z世代”标签在大众媒体和学术领域的使用现状,发现这一世代叙事的框架整体上注重消费主义和生活方式,并且隐含着西方的、精英化的视角。第三部分则试图从中国的实践层面出发,去探究当前被“Z世代”叙事关涉的当代中国青年文化价值观的实际特征。考虑到新媒介的全球化同步发展,我国的青年世代与西方青年确实有生活方式上的共通性。但结合问卷调查数据,考察了青年世代可能受媒介影响的价值观维度后,本研究发现青年世代的深层价值观并非如其生活方式和主流印象那般新潮,反而体现出传统价值延续的一面。因此需要从表层生活方式和深层价值观两个维度,重新理解并阐释当前青年世代,而不是用一个西方流行的概念去简单概括。

一、 “Z世代”: 新媒介叙事及全球化表象

作为单位的“世代”,描述的是一群在类似的生命周期,共同经历了同样的社会发展过程,从而形成了特定的思维和行为趋势的人群。(2)卡尔·曼海姆: 《卡尔·曼海姆精粹》,徐彬译,南京: 南京大学出版社,2002年,第73页。重大的社会历史性事件和潜移默化的社会变迁,结合个体的生命历程,都将塑造独特的一代。而新媒介叙事则可以看作是20世纪90年代后,重大转折性事件缺失背景下的新生世代诠释模式。在早期的研究中,用于代际划分的历史事件都标志着国家及社会的转折。(3)张永杰、程远忠: 《第四代人》,北京: 东方出版社,1988年。20世纪90年代后,中国社会的发展进入方向固定、走势稳定的时期,跟随着改革开放、经济发展的步调,呈现累积性变迁的推进,例如经济发展、新职业的出现、媒介环境更新等。而像改革开放那般巨大的、足以定义一个世代的转折性事件则较少,非典疫情、北京奥运会等大事件,实际上并未打破社会的稳态,对一个世代的自我诠释和认同的形塑力量也不如转折性事件那般强大,以此来划分世代显得说服力不足。一个典型案例便是,北京奥运会期间盛行的“鸟巢一代”说法并未流传下来。此时,媒介的更新作为青年生活方式变化的一个显性因素,弥补了重大事件的缺位,而愈发融入新生世代的诠释和身份认同中。从2000年开始,互联网在我国的普及率呈指数型上升。(4)Hannah Ritchie, Edouard Mathieu, Max Roser, et al., “Internet,” https://ourworldindata.org/internet, August 16, 2023.上网人群中,又以30岁以下的年轻人为主流。(5)中国互联网络信息中心: 《第18次中国互联网络发展状况统计报告》,2006年7月,https://www.cnnic.cn/NMediaFile/2022/0830/MAIN166185002170134D0S6ZCSS.pdf,2023年9月1日。互联网之后媒介技术革新加快,但仍旧依托着互联网基础设施;“数字原住民”们对媒介变革的体验方式也与前序世代不相类似。一方面,他们更加熟悉互联网环境,也更容易发现和探索新的平台媒介;(6)周裕琼: 《数字代沟与文化反哺: 对家庭内“静悄悄的革命”的量化考察》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2014年第36卷第2期,第117—123页。另一方面,他们的成长过程融入了更多的媒介叙事。更重要的是,论坛和聊天工具让青年人得以在公共领域掌握更大的话语权,将自身经历以及共同烦恼提上议程,从而在社会层面提高世代的可见性。在此之前,以大众媒体等话语场所为代表的公共领域是被年长者所占领的。虽然每一代人所经历的社会发展背景差异很大,但媒介接触的代际差异无疑是其中一个显性的、容易被常人所观察到的因素,因而不难想见世代标签化会围绕着媒介特性展开。

“Z世代”标签的内涵也与媒介密不可分。“Z”本身并无具体含义,而以英文字母表顺序对应着“X世代”“Y世代”之后的世代,(7)Wikipedia, “Generation Z,” 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Z, September 1, 2023.其中“X世代”缘起于加拿大小说家Coupland的同名小说,并用于描述美国婴儿潮(约1965—1980年)之后“无法被定义”的一代。(8)Jean Twenge, “How Are Generations Named?,” January 26, 2018, https://www.pewtrusts.org/en/trend/archive/winter-2018/how-are-generations-named, August 16, 2023.在皮尤调研公司的描述中,美国“Z世代”指的是这样一类人群: 他们的种族更多样,在性别、气候等议题上希望政府作出更多改变,以及被互联网科技环绕着长大,社交媒体几乎成为生活的中心。(9)Pew Research Center, “Over the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know about Gen Z So Far,” May 14, 2020, www.pewresearch.org/social-trends/2020/05/14/on-the-cusp-of-adulthood-and-facing-an-uncertain-future-what-we-know-about-gen-z-so-far-2/, September 1, 2023.斯坦福大学的研究团队则在分析了访谈文本和大量“Z世代”社交媒体文本的基础上,总结了英美“Z世代”的十条特征:(10)Roberta Katz, Sarah Ogilvie, Jane Shaw, et al., Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age, Chicago: University of Chicago Press, 2022, pp.191-201.

1. 自我驱动而关心他人;

2. 投身于自己的身份群体;

3. 追求多元化的社群;

4. 追求本真性;

5. 高度合作、高度社交;

6. 正在探索基于共识(而非权威)的领导模式;

7. 认可模块化的、流动性强的结构(例如将个人视为不同身份组成的复合体,或将家庭视为多种元素以多元方式排列组合而成的复合单位,而不是单一的父亲、母亲、孩子的组合。这种认知也延伸到了宗教、社会和公共领域等对象上);

8. (在气候变化、种族问题、不公正、枪支等多个议题上)对过去感到幻灭,对现在不妥协;

9. 用具有冒犯性的幽默表情包来提振情绪、确认社群归属;

10. 在新旧(技术、文化和时代精神)的交界点上捍卫人类价值观。

以上描述不可避免地带有西方的色彩,例如对多元化和身份的追寻以及对社会议题的态度等左翼议程。但在社群、本真性、社交、流动性结构、技术等层面,媒介叙事也是显而易见的。我国实际上也有以新媒介为代名词的世代标签,例如“iPod一代”“N世代(Net Generation)”“iPad一代”“手机一代”等;也不乏以“E世代”“算法一代”“元宇宙世代”“α世代”等为名的学术论文。但这些标签并未经过权威的整合工作,往往仅停留在民间话语或是一家之言中,因而显得琐碎和同质化。此外,对媒介影响的强调也让这类标签多浮于表面,以看待另类和他者的眼光来审视青年人群,而并未对世代的价值观变革作进一步探讨。

相比之下,“Z世代”的诠释体系更为系统,对青年的生活习惯、价值观念、政治态度等都作出了完整的阐释,从而首先在西方世界进入主流话语领域。在互联网发展全球同步的背景下,其新媒介的面向使之顺利流入其他国家。中国互联网的民用化几乎与全球发达国家同步进行,(11)Hannah Ritchie, Edouard Mathieu, Max Roser, et al., “Internet,” Our World in Data, 2023, https://ourworldindata.org/internet, August 16, 2023.而到2021年底,99.7%的中国人使用手机上网,即时通信、网络视频和短视频的使用率也均超过90%。(12)中国互联网络信息中心: 《第49次中国互联网络发展状况统计报告》,2022年2月,https://www.cnnic.net.cn/NMediaFile/old_attach/P020220721404263787858.pdf, 2023年8月16日。从这一角度,“Z世代”的叙事框架似乎也可用于描述与西方国家一同接入全球社交网络的中国青少年。更重要的是,正如上文所述,媒介本身便是我国流行话语中识别新生世代的显见视角,是世代内外共同选取的、理解青年世代的角度。Corsten指出,成员以及社会整体对世代的理解和诠释是其身份构成的重要部分。(13)Michael Corsten, “The Time of Generations,” Time &Society, vol.8, no.2-3 (1999), pp.249-272.可以说,“Z世代”身份的系统性建构使之成为国外青年世代身份整合的主流工具,而其诠释又以新媒介为核心,这一方面在媒介技术发展全球同步的今天,使“Z世代”标签得以跨越国界,囊括了使用同一类型媒介的青少年;另一方面又与我国本就流行的媒介世代叙事体系不谋而合,从而使之顺利地在异国环境取得合理性。

但这并不代表“Z世代”概念确实具有全球性。一方面如上所述,“Z世代”的议程本身具备西方特征;另一方面,世代认同的全球化在西方国家也不完全成立,(14)Piermarco Aroldi, Fausto Colombo, “Questioning ‘Digital Global Generations’: A Critical Approach,” Northern Lights: Film &Media Studies Yearbook, vol.11, no.1 (2013), pp.175-190.更何况中国的媒体体制与西方不同,网络防火墙和语言的壁垒也让本国青年与他国并不共享同一个符号空间。“Z世代”标签所概括的人群与我国的青年群体可能并不属于同一群人,我国青年也并不一定能够利用该话语体系顺利地完成自我认知和自我叙事。然而,虽然在国内有少部分学者反思了X、Y、Z世代的命名与划分方式在中国的适用性,(15)龙耘、王蕾: 《谁是青年:“Y世代”在中国语境中的解读》,《中国青年社会科学》2015年第34卷第4期,第11—16页。大部分研究仍然直接“拿来”这些西方化的概念。全球化的今天,各国青年所经历的历史有着比以往更高的相似性,但这种相似性总归是有限的。以西方概念来命名具有中国独特经历的代群是否妥当、对理解相关人群是否有所助益,有待商榷。

二、 中国“Z世代”的传播偏向

判断“Z世代”标签的适用性,实际上考察两个因素: 其一,是否形成了完备的“Z世代”叙事体系;其二,该标签是否为世代内外部的成员所日常运用,及成员是否建立了“Z世代”身份认同。接下来我们将仔细分析“Z世代”标签在中文的日常和学术语境下的运用情境,并指出其在我国具有消费主义和生活方式叙事的偏向,且主要应用于营销语境。我们试图说明,我国青年的世代叙事体系并未完全建立,而“Z世代”标签的引入又使之具有浅层化、精英化和西方化的特征。

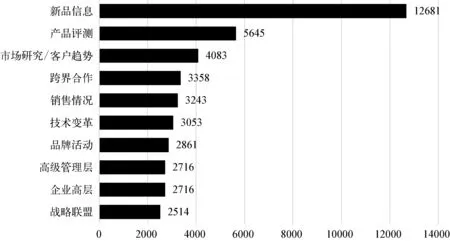

通过慧科新闻搜索研究数据库搜索2022年发布的标题中提及了“Z世代”的新闻,获取来自报刊、网站、微信、论坛和博客的内容共计95 851篇,排除重复文章和内容后共12 519篇。数据库主题分析发现,所有样本的热门主题全部为商业相关(见图2)。可见,“Z世代”的建构话语主要来自世代外部的商业主体,而并未体现出青年世代成员自身对该身份的认同。阅读相关文章可以发现,大部分提及“Z世代”的新闻属于商业新闻或广告范畴,提及的语境如某品牌针对“Z世代”的年轻化定位等。正如以下文章所说:“随着‘Z世代’陆续步入社会,日渐富足的经济能力,致使其逐渐成长为消费群体中不容小觑的力量。正因此,越来越多的品牌将视线聚焦到这一群体,并主动参与到‘Z世代’需求的商业探索之中。”(16)《“Z世代”消费力量崛起,波司登羽绒服年轻化策略值得借鉴》,2022年3月30日,https://finance.ifeng.com/c/8EmtbPIIPA1,2023年8月16日。

图2 “Z世代”相关热门主题及其文章总量(资料来源: 慧科新闻搜索研究数据库)

不难想见,人们通常在消费的语境下接触“Z世代”标签;这一标签因其全球化和新潮而完美地满足了资本的喜好。对2022年6月10日到10月10日的文本内容进行词频分析后可以发现,其中最被频繁提及的、用于形容青年人的形容词,更偏向于“年轻”“不同”等词语(见图3),整体情感积极、内涵简单,偏向生活方式的描绘。以某汽车品牌的广告为例:

图3 “Z世代”高频形容词(资料来源: 慧科新闻搜索研究数据库)

“当下‘Z世代’年轻人在事业上慷慨激昂,斗志十足。在生活上,他们也不将就,而是享受自由。你很难再以丰富的元素去定义年轻人,作为时代赛道上的新入场者,这代年轻人确实不太一样,工作并非他们生活的全部,生活才是他们展现自我的秀场。而在出行座驾的选择上,他们懂得自身的出行需求,可以成为他们出行生活好伙伴的座驾才是他们的钟爱之选。”(17)《颜值高、有智慧还跑得快,哈弗赤兔圈粉无数“Z世代”》,2023年3月2日,https://roll.sohu.com/a/648475060_100186849,2023年8月16日。

为了体现出品牌的求新、积极意涵,这条广告为“Z世代”赋予了事业有成又注重生活体验的形象。日常消费是生活化的,广告因此围绕着生活方式做文章;由于目标受众需具备一定购买力,“Z世代”形象也自然有着精英特质。问题在于,当对“Z世代”标签的诠释主要来自商业主体时,这类浅层的、精英式的消费主义叙事成为其主要内涵和框架。

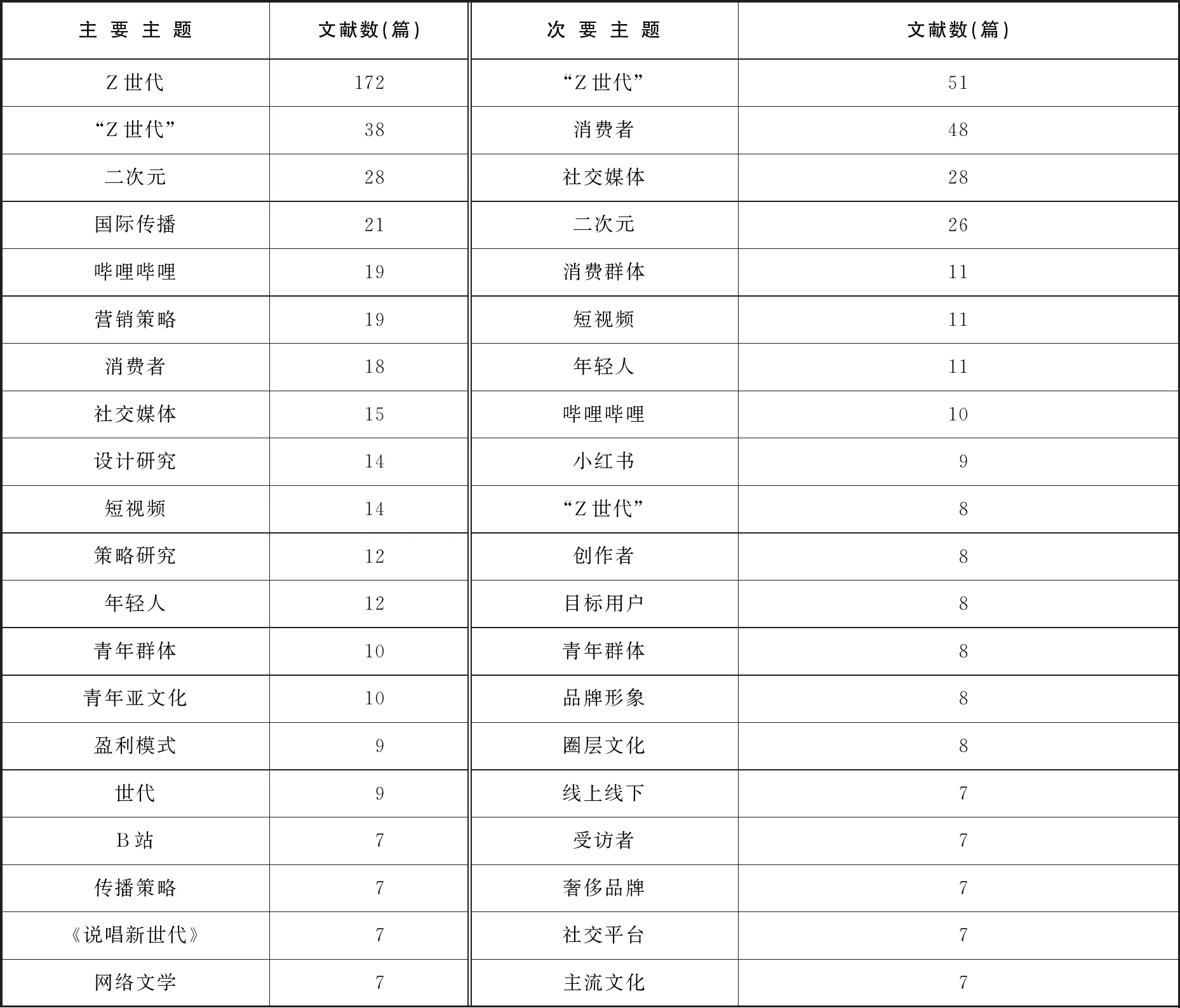

此外,大部分“Z世代”相关学术文献也以消费和新媒介为主题。我们通过中国知网获得了标题包含“Z世代”的中文文献共计1 105篇,观察其主题分布(见表1)可以发现,消费、亚文化、品牌、社交媒体都是关键词。我们无法判断是因为“Z世代”标签常用于市场营销和新媒体领域,使得该领域的学者对这一代单位更为熟知,还是研究的视野为“Z世代”的通用叙事框架所限。但无论如何,关于这一代单位的大众和学术诠释都主要停留在生活方式领域,对“Z世代”的诠释仍然不足。

表1 “Z世代”相关文献主题分布

综上可见,我国对“Z世代”的定义主要是商业驱动的,关注生活和消费行为,并且具有“精英偏好”;在日常的语言表达中,“Z世代”似乎并不那么流行。“Z世代”更常见于广告营销中,可能与其西方背景有关。近代乃至改革开放后,西方消费意识和商品的进入,让消费者产生了崇洋的消费意愿,(18)周石峰: 《“国货年”运动与社会崇洋观念》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2004年第4期,第66—70页。品牌的“洋化”也成为理论上的收益最优化策略。(19)许诗康、廖成林: 《基于顾客崇洋心理刻板印象的国内品牌产品洋化广告决策》,《中国管理科学》2017年第25卷第7期,第123—133页。西学东渐后,逐渐产生“以西洋文化为新、以中国文化为旧”的文化观。(20)赵立彬: 《崇洋心理与全盘西化思潮》,《中山大学学报(社会科学版)》1998年第3期,第36—43页。“Z世代”概念虽然并未完成本土化的身份认同叙事,却给了品牌一个更为隐蔽的抓手,便于它们将西式标签及其意蕴与青年世代的“新”相勾连。

当然,这一行为是符合商业逻辑的,但对于世代成员的自我诠释,以及学界对青年世代的研究视角而言,采用“Z世代”单位可能带来几个问题: 其一,正如上文所述,“Z世代”标签在我国的商业属性使得其诠释主要围绕着生活方式和消费而展开,这令社会经济地位偏低的青年个体在日常话语中被边缘化,也对青年研究的视野造成局限;其二,有西方“Z世代”描述的先入为主,学者在使用这一代单位展开研究时,不免会参考西方研究划分标准,而忽略本土青年世代的特征;其三,我国“Z世代”的诠释仍然偏向浅层的生活方式描述,而并未涉及青年世代与前序世代相比的实质特征,即为独特社会环境所形塑的价值观特点。这也许能够解释,为什么“Z世代”标签并没有在我国青年内部取得主流的身份认同。

三、 我国城市青年世代的重新阐释

基于上述分析,有必要对当前本土的城市青年世代语义和叙事框架展开整合和建构工作,来避免世代精神浅层化、西方化的问题。本文仍旧认同媒介可能是青年世代的一个关键词,但也希望超越偏向生活方式的叙事框架,而对中国青年的价值观层面,尤其是可能为媒介所影响的价值观层面,进行探索和描述,以重新诠释当前城市青年世代的身份及意义。

(一) 中国青年的价值观特征

文化价值观是身处于同一文化体系中的成员的共同信念和赋予优先性的价值。(21)Shalom H. Schwartz, “Values: Cultural and Individual,” in F. J. R. van de Vijver, A. Chasiotis and S. M. Breugelmans, eds., Fundamental Questions in Cross-Cultural Psychology, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp.463-493.在世代语境之下,文化价值观也投射着一代人成长过程中共同经历的社会环境、社会变革、历史事件,以及因此而产生的世代价值特征。

本文围绕两个层次来探究青年世代的价值观: 一是社会关系,即青年群体如何看待和处理个人、团队和家庭的关系;二是公共治理,即青年群体如何看待政府权力和全球治理。这两个层次相互承接,遵循的逻辑是以己为中心,一层层往外推出去,看个体如何把自己与周遭的人、社会乃至世界放置在一个结构体中。这与中国文化价值观推崇的“以个人为中心的、与其周遭环境圆融成为一体的和谐状态”(22)杨中芳: 《中国人真是集体主义的吗?》,杨国枢主编: 《中国人的价值观: 社会科学观点》,北京: 中国人民大学出版社,2013年,第273—369页。相呼应。人与外界的关系通常是为媒体所中介的,因此这些价值观维度也与媒介的变革存在着关联性。

社交媒体会对社会关系加以重塑,从而可能影响青年群体的个人主义、集体主义以及家庭主义的价值观念。Turkle曾警告说,互联网和社交媒体为人们提供了彼此联系的幻觉,而使人们在现实生活中相互隔离。(23)Sherry Turkle, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, New York: Basic Books, 2011.也有国内学者提出类似的担忧,比如认为微信成瘾造成现实中的社交疏远,(24)蒋建国: 《微信成瘾: 社交幻化与自我迷失》,《南京社会科学》2014年第11期,第96—102页。或是使用网络的年轻一代会忽略与现实中父母的互动。(25)王平: 《媒介对现代家庭关系的影响——以电视和互联网为例》,《青年记者》2012年第6期,第34—35页。然而,这也许是对媒介作用的夸大,也有可能是本身性格疏离的个体更倾向于使用数字媒介。Kraut等人也发现,拥有更多社交资源的互联网使用者更容易通过互联网提高社区参与和家庭交流。(26)Robert Kraut, Sara Kiesler, Bonka Boneva, et al., “Internet Paradox Revisited,” Journal of Social Issues, vol.58, no.1 (2002), pp.49-74.也有不少研究发现,数字媒体也有助于促进线下社交、改善人际关系满意度,(27)王伟同、周佳音: 《互联网与社会信任: 微观证据与影响机制》,《财贸经济》2019年第40卷第10期,第111—125页。以及维持个体的核心社会关系。(28)Pew Research Center, “Social Isolation and New Technology,” November 4,2009, https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2009/11/04/social-isolation-and-new-technology, August 16, 2023.青年世代关于社会关系的价值观是否真的可以为新媒体所定义,似乎有待商榷。

而公共治理中的两个维度,意在考察青年世代如何看待个体与政府权力之间的关系,以及个体所处的国家在全球中的位置。如果说社会关系中的价值观变化可能受到从“面对面交流”到“中介化交流”的媒介变革影响,那么公共治理中的价值观变化则可能由“大众传播”到“群体传播”的转变所驱动。大众传播代表的是电视、报纸、广播等传统媒介一对多的、上对下的信息传播模式,其话语权主要掌握在上一辈人手中,要求青年世代对其作顺从性的解读;(29)隋岩: 《群体传播时代: 信息生产方式的变革与影响》,《中国社会科学》2018年第11期,第114—134、204—205页。而群体传播不仅赋予了人们以一定的信息选择权,也赋予了他们发声和交流的权力。青年人第一次能够在公共领域与同辈人交流相似的生命经历,并从一代人特有的视角出发,共同建构对社会事务和历史的看法。但同时,我国的媒体和社交媒体平台受官方的引导和管制较为严格,尤其是在公共治理方面,青年世代并不一定会发展出区别于上一世代的价值观。

(二) 样本选取

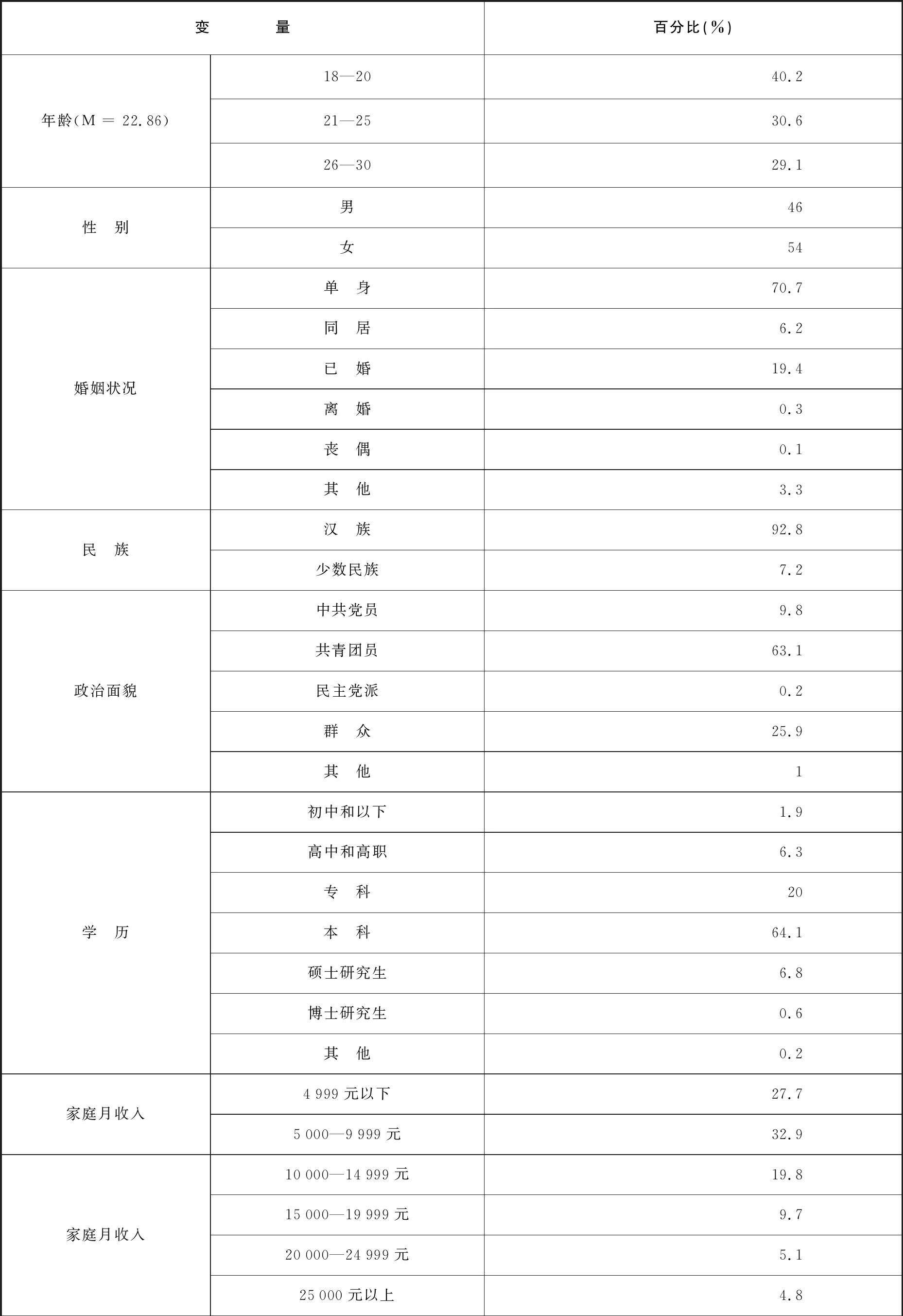

我们于2020年10月27日到11月30日,在包括上海、北京、深圳、天津、重庆、成都、广州、沈阳、哈尔滨、青岛、昆明、杭州、长沙、郑州、长春等在内的中国20座大城市,通过问卷星平台样本服务,召集出生于20世纪90年代后、已满18周岁的受访者8 876人,并展开调查。调查样本分布情况见表2。

表2 调查样本人口统计学分布情况

(三) 价值观特征描述

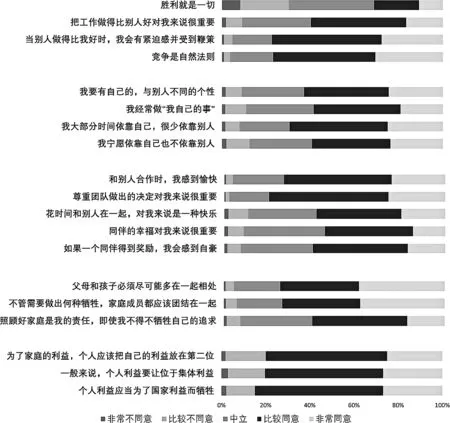

1. 重视竞争和独立,但胜利不是一切

在个人价值观维度,中国青年世代体现出较强的竞争性(见图4)。他们中有76.9%同意或比较同意“竞争是自然法则”;有77.4%认为在别人做得比自己好时,会有紧迫感;有59.9%认为把工作做得比别人好对自己很重要;但相对来说,仅有31.2%的青年表示对“胜利就是一切”这一表述的认同。当前有学者对微博展开主题分析,发现青年在网络上时常发出“丧”和“躺平”的声音,(30)雷开春、林海超、汪星遥: 《主体的视角: 青年真的想躺平?——基于微博LDA模型的数据分析》,《青年学报》2022年第2期,第79—90页。这似乎是学业和事业均处于上升阶段的世代在社会发展进入深水区后所共同建构的生命体验。但研究者同时也指出,这种话语似乎仍然停留在情感宣泄的阶段,是“非内卷”的近义词,而不是“停止进步”的同义词。(31)雷开春、林海超、汪星遥: 《主体的视角: 青年真的想躺平?——基于微博LDA模型的数据分析》,《青年学报》2022年第2期,第79—90页。青年在社会转型期的焦虑和相对剥夺感的背后隐藏着发展效能感。(32)董扣艳: 《“丧文化”现象与青年社会心态透视》,《中国青年研究》2017年第11期,第23—28页。这次调查也发现,青年世代的竞争意识整体上依旧高涨,只不过他们并不执着于胜利——否则可能落入内卷的循环。这说明,社会整体上对青年世代的刻板印象,停留在他们的网络表达,而在他们实际的个人价值观中,竞争力仍然排在重要的位置。

图4 青年世代的社会关系价值观念

此外,青年也体现出对独立性和独特性较高的追求。有69.4%的青年认为自己大部分时间很少依赖别人,有59.3%则表示“宁愿依靠自己也不依靠别人”。也有59.8%认为自己经常在“做我自己的事”,有62.8%认为,自己需要有与别人不同的个性。这可能是个体在这一发展阶段的特质: 为了在家庭中建立自主性,青少年有追求独特身份的需求;(33)Jennifer H. Pfeifer, Elliot T. Berkman, “The Development of Self and Identity in Adolescence: Neural Evidence and Implications for a Value-based Choice Perspective on Motivated Behavior,” Child Development Perspectives, vol.12, no.3 (September 2018), pp.158-164.而他们相比于成年人具有更高的自我意识,总觉得自己处于他人的注视之下。(34)Luc Goossens, Wim Beyers, Mieke Emmen, et al., “The Imaginary Audience and Personal Fable: Factor Analyses and Concurrent Validity of the ‘New Look’ Measures”, Journal of Research on Adolescence, vol.12, no.2 (2002), pp.193-215.

2. 珍视团队,更珍视家庭,个人可为集体作出牺牲

高独立性并不意味着不善于合作。调查同时还发现,城市青年世代体现出较强的团队合作意愿。认同“和别人合作时,感到愉快”以及秉持“尊重团队做出的决定对自己来说很重要”说法的受访者均超过70%,仅有不到5%的受访者对此表示反对(见图4)。此外,也有58.3%认为花时间和别人在一起是一种快乐、54.5%认为同伴的幸福对自己来说很重要、59.9%会因同伴得到奖励而感到自豪。这说明,团队合作不单单是青年世代出于功利的选择,大部分人在集体中也能获得正面情感。虽然对于年轻一代“群体性孤独”的担忧从未消失,但本次调查表明,初级社会化期间便接触了数字化媒体的城市青年们,对于团队价值的认可并没有降低,并且在情感上也表达出了对他人的需要和支持。可以说,数字媒体并没有从根本上减损这一代人对于团队和集体的需求。

类似的结论也体现在青年世代对家庭的态度上。有74.4%认为父母和孩子必须尽可能多地在一起相处;73.5%认为不管需要作出何种牺牲,家庭成员都应该团结在一起。也有58%认为,照顾好家庭是自己的责任,即便不得不牺牲自我追求。上文中关于数字媒体导致社交疏离、家庭交流减少的观点并未在此次的调查结果中体现。

此外,我们也进一步询问了青年世代在面临个人和集体价值观冲突时的选择,并取消了中立的选项,仅保留了“非常不同意”“比较不同意”“比较同意”和“非常同意”四个选项,迫使受访者作出抉择。结果表明,基本上有超过七成的青年受访者同意或比较同意,当个人利益与家庭利益、集体利益乃至国家利益冲突时,个人利益应放在第二位。这不仅与国外“Z世代”相关描述存在差别,也与我们日常生活中对年轻人的刻板印象不同。在这份调查中,中国城市青年呈现出对团队、家庭乃至社会集体的个体牺牲意愿,体现出了强烈的集体主义精神。有综述指出,中国乃至全球都出现了“个人主义上升、集体主义式微”的文化现象,但其间一些传统的价值观并未消亡,而可能与现代价值观并存。(35)黄梓航、敬一鸣、喻丰等: 《个人主义上升,集体主义式微?——全球文化变迁与民众心理变化》,《心理科学进展》2018年第26卷第11期,第2068—2080页。本次调查也表明,虽然城市青年强调个人的独立,但对于大部分人而言,家庭、集体和国家都被置于比自己更高的位置。虽然我们的问项并未考察具体的冲突情境,因而无法得出行为导向的结论,但至少,在青年世代中,“集体重于个体”的规范性观念仍然是主流。有意思的是,目前主流研究结论是,中国人的社会关系是以“己”为中心的差序格局,所谓“己”,并非独立的个体,而是与外人相对的,“自己人”“自家人”这样的关系体。(36)卜长莉: 《“差序格局”的理论诠释及现代内涵》,《社会学研究》2003年第1期,第21—29页。在儒家传统观念中,集体、国家于个人而言是由“家庭”单位推及而成的“家国”,但从普通人视角来看,从家到国到天下的推演似乎较为断裂。(37)沈毅: 《“家”“国”关联的历史社会学分析——兼论“差序格局”的宏观建构》,《社会科学研究》2008年第6期,第155—173、245页。也有实证研究发现,中国人对自己以及亲密关系群体的重视程度更甚于一般关系群体和国家、社会等泛群体。(38)陈玲丽、金盛华、刘文等: 《个体主义—集体主义的跨文化比较——区分参照对象的视角》,《心理学探新》2014年第34卷第6期,第548—553页。但在我们的研究中,二者的受重视程度相差无几。陈赟认为,建立现代化国家的过程要求国民“去家化”,从作为封建结构的“家”中解放个体,从而使之嵌入国家;(39)陈赟: 《“去家化”与“再家化”: 当代中国人精神生活的内在张力》,《探索与争鸣》2015年第1期,第80—84页。而传统文化中的“家国同构”被收编到了社会主义核心价值观体系中,并从道德文化层面被赋予了新的阐释,以弥补从“家”到“国”的外推断层。虽然互联网和社交媒体在传播结构上比传统媒体更为去中心化,但近年来,官方对网络舆论阵地愈发重视,以一系列措施提升了社交媒体上官方意识形态的宣传效果。(40)方可成: 《社交媒体时代党媒“重夺麦克风”现象探析》,《新闻大学》2016年第3期,第45—54、148页。因此,青年一代在社会关系的价值观维度,仍然遵循较为传统、主流的规范。

3. 支持强有力的政府

公民对政府权力大小的看法是公共事务的经典命题。秦晖认为,最好的政府是权力极小而责任极大的政府;然而这在经济人假设下无从实现,因而焦点在于“次好的政府”之争,也就是权责皆大的政府与权责皆小的政府之争。(41)秦晖: 《权力、责任与宪政——关于政府“大小”问题的理论与历史考查》,《社会科学论坛》2005年第2期,第10—37页。在美国,调研发现越年轻的世代越倾向于政府提供更多的服务,(42)Pew Research Center, “The Generation Gap in American Politics,” 2018, http://www.people-press.org/2018/03/01/the-generation-gap-in-american-politics/, September 1, 2023.这可能是因为年轻世代在政治光谱上更偏“左”,希望政府对少数族裔提供更多的服务以促进平等。而在我国,对强力政府的支持可能受不同阶段政治社会化的影响。鉴于计划经济体制下“大政府”的种种弊端,改革开放后,“小政府、大社会”的政府改革模式受到学术界的欢迎,并在海南和上海浦东等地付诸实践。但随着改革的深化,“小政府”模式也受到质疑,部分学者认为该模式不符合我国的政治实践。(43)贠杰: 《有限政府论: 思想渊源与现实诉求》,《政治学研究》2005年第1期,第12—20页。与这一思潮转型相符,2008年的研究发现“独生子女世代”对政治变革持最为开放的态度,(44)Robert Harmel, Yao-Yuan Yeh, “China’s Age Cohorts: Differences in Political Attitudes and Behavior,” Social Science Quarterly, vol.96, no.1 (2015), pp.214-234.但到了2016年,相比前序世代,年轻一代中国人对自由主义民主的向往和政治参与热情较低。(45)Yue Yin, “Understanding Democratic Perceptions and Political Participation among the Younger Generation in China’s Changing Society: No News Is Good News for the Chinese Government,” Social Science Quarterly, vol.103, no.5 (2022), pp.1168-1189.

如图5所示,在我们的调研中,对强力政府的支持也是青年一代的规范性认知。超过八成的受访者同意或比较同意以下三个表述:“如果没有强有力的政府统一多方意见,社会将陷入混乱”(84.1%);“对那些挑战政府权威和现有社会秩序的群体和闹事者必须予以严惩”(82.4%);“当国家遇到重大危机时,解决问题比程序合规更重要”(80.6%)。虽然有研究发现,社交媒体的使用对政府信任度并无显著提升作用,且在特定情况下有显著负面作用,(46)杨江华、王辰宵: 《青年网民的媒体使用偏好与政治信任》,《青年研究》2021年第4期,第1—10、94页。但显然在目前阶段,在公共话语中为新媒介所定义的年轻世代,并未体现出不服从权威、推崇自由主义的、“反传统”的文化特征,其价值观仍然与社会主流观点一致。

图5 青年世代的公共治理价值观念

4. 支持全球合作

人类共同体是离个体最远的一层关系,而国家在世界舞台上的角色则是具有该国身份的个体的延伸。在被问及对全球合作的态度时,青年世代表现出较为一致的国际化视野(见图5)。近九成的受访者都认同“人类是一个相互依存的共同体”(87.8%)、“在重大人类共同问题方面,大国应该做出表率”(87.7%),以及“国家之间的交往应该秉承互利互惠的原则”(85.1%)。对于不同文明,青年也持开放包容的态度: 73.4%的受访者认为,不同文明之间只有发展阶段差异,没有优劣之分;89%认为不同文明应该相互学习、相互借鉴。

蔡拓以三个阶段划分当代全球主义与国家主义之间的张力: 1991—2000年是全球主义“高歌猛进”的时期,冷战结束、互联网技术高速发展,世界市场形成;2001—2010年是二者僵持阶段,全球化的弊端在金融危机中凸显;而2011—2020年则是国家主义的强势回归时期,一系列地缘政治变局中,西方右翼势力崛起,全球主义与国家主义的博弈甚至出现极化情形,(47)蔡拓: 《全球主义观照下的国家主义——全球化时代的理论与价值选择》,《世界经济与政治》2020年第10期,第4—29页。国内青年的民族主义、民粹主义情绪也有升温迹象。(48)“中国大学生社会心态研究”课题组、桂勇、胡佳丰等: 《当代大学生社会心态调查报告》,《文化纵横》2019年第6期,第14—24页。我们的调查则发现,青年世代仍然保持着对“人类共同体”的认同以及全球合作的向往。江时学认为,虽然国人普遍认可我国采取强硬外交姿态,但中国整体外交风格仍是具备传统文化底色的“以和为贵”,前者被视为对他国的“以其人之道还治其人之身”。(49)江时学: 《国际秩序、中美关系与中国外交——关于中国国际关系研究的若干认识》,《亚太安全与海洋研究》2021年第6期,第1—19页。全球合作的观点仍然在青年世代中具备高度合法性。(50)徐剑: 《构筑中国文化强国形象的全球识别系统》,《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2022年第30卷第4期,第77—89页。

结语: 中国青年世代的新潮外衣和传统内核

在回顾了当前中国学界和社会流行话语对青年世代的划分及贴的标签后,本文强调,当前流行的“Z世代”概念框架之所以被广泛应用在中国语境,是因为全球媒介技术发展同步的浪潮使得“新媒体”成为我国青年世代的时代技术底色。“Z世代”概念将其整合进自身话语体系,从而在跨国的话语流通中获得认同。实际上,我国对“Z世代”概念的使用较为浅层,以消费主义、生活方式叙事模式为主,并具有西方化、精英化的偏向。应用主体也主要来自商业方面,而在世代内部并未完成身份认同的建构。

基于此,我们在调查研究的基础上,结合实证分析,剖析了中国青年世代在文化价值观层面的特征,为他们做了社会文化意义上的“画像”。我们的调查主要围绕抽象的观念和规范性陈述,因其能够体现出文化成员对好坏善恶判断的总体态度。此外,相比于具体情境下的行为意向,抽象观念受世代以及初级社会化的影响较深,(51)Robert Harmel, Yao-Yuan Yeh, Xinsheng Liu, “Age versus Socialization in Understanding Attitudes toward Economic Reforms in China,” Social Science Quarterly, vol.100, no.5 (2019), pp.1755-1767.可能更容易凸显世代特征。研究发现,被新媒体和“Z世代”叙事赋予“新潮”标签的当代中国青年,在社会关系和公共治理的价值观上都表现得颇为传统,具体体现在具备较高的竞争意识和家庭观念、认同为集体牺牲自我利益的社会规范,以及对强力政府的支持和对全球合作的认可。与其说这是新一代年轻人的价值观,不如说这依旧是传统中国人长期以来的文化观念在现代化语境下的赓续。从这一角度,可以重新推演出对中国青年世代的诠释方式: 虽然在新媒体发展的背景下,青年的媒介使用模式和生活方式的确出现了转变,但他们并未因此而发展出有别于前序世代的价值规范,而仍然继承着主流、传统的文化内核。也就是说,挪用西方流行“Z世代”的概念可能并不足以精确描画当代中国青年。在以世代为视角的青年研究中,这是需要特别注意的一点。

最后,我们也希望从事青年研究的学者审慎使用代际标签,并进一步对当代青年的精神和文化进行深层次、多维度的探究。本文仍然遗留了许多问题尚待未来研究者诠释。例如: 相比于前序世代,青年世代是否已经体现出价值观变迁由量变到质变的动向?除抽象观念以外,青年在具体情境中的行为决策是否也表现出传统特质?此外,本研究系统性地考察了世代成员对包裹自身的关系结构体的观念,可以看作是世代价值观的表征。未来研究可以探讨不同世代的价值观念差异,也可以发展出更加多维的量表来探索青年世代价值观的特征,从而建立本土的、全面的青年世代诠释体系。