中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)概要

中国心脏骤停与心肺复苏报告编写组

心脏骤停致死、致残率高,是严重威胁人民群众生命健康的重大公共卫生问题之一。充分认识现状、加强防治刻不容缓。2020年,中国七大地理区域经紧急医疗服务(EMS)接诊的院外心脏骤停(OHCA)发病率为97.1/10万,较以往有报道的部分地区数据(22.9/10万~80.6/10万)有明显上升趋势;患者存活出院率为1.2%,神经功能预后良好率为0.8%,近十年来改善不够明显。中国七大地理区域成人院内心脏骤停(IHCA)发病率为8.4‰,存活出院率为9.4%,神经功能预后良好率为6.7%。心脏骤停救治生存链中的多个环节在中国的实施情况有一定改善,但仍存在较大提升空间,如公众(旁观者)实施心肺复苏(CPR)的比例有所增长(已达17.0%),公众使用自动体外除颤器(AED)率仍不足0.1%,EMS反应中位时间较长(12 min)等。而且,多年来各地区数据采集欠规范,导致多项救治措施实施情况不明确。公众CPR普及率和AED配置数量在部分城市有所提高,但多数地区未有数据报道。AED布局的合理性及信息可及性也尚不理想。医护CPR培训和考核体系仍需进一步完善。中国心脏骤停发病负担重、救治效果欠佳,多年来虽取得一定进步,但仍亟需提高各界对心脏骤停防治的重视程度、积极推动心脏骤停数据规范化上报、做好高危患者筛查及预防、加强CPR公众教育和医护培训、优化医疗资源配置、开展科技创新工作等,以切实降低心脏骤停发生风险、改善患者生存和预后。

心脏骤停,又称心搏骤停、心跳骤停、心脏停搏,是指心脏正常机械活动停止,循环征象消失。由于心脏泵血功能中止,全身各个脏器的血液供应中断。此时若能得到心肺复苏(CPR)等及时有效的紧急救治,则患者有可能恢复自主循环,否则将发生不可逆转的生物学死亡。心脏骤停是医学领域,乃至社会各界广为关注的重大公共卫生问题之一。山东大学齐鲁医院牵头组织中国心脏骤停与心肺复苏相关领域专家,系统梳理了既往关于中国人群心脏骤停流行病学、治疗、危险因素、病因、预防及教育等各方面中英文文献、指南共识、政策法规、官方数据等,经过严格筛选和评估,汇总质量较高的数据信息,并结合国家科技基础资源调查专项“中国人群心脏骤停发病率、病死率及危险因素调查”(BASIC)[1-2]2020年的部分数据,撰写了中国心脏骤停与心肺复苏报告(2022年版)[3]。此报告系统地展示了中国心脏骤停的发病、救治及预防的实际情况,旨在为卫生健康主管部门、医疗机构、医学研究机构等开展更为高效的心脏骤停防治工作和科技创新,提供数据和证据支撑。

1 心脏骤停的流行病学特征

根据发生地点不同,心脏骤停分为院外心脏骤停(OHCA)和院内心脏骤停(IHCA)。OHCA是指发生在医院外的心脏骤停,例如家庭或公共场所;IHCA指发生在医院内的心脏骤停,包括急诊科、重症监护病房(ICU)、普通病房、手术室、门诊和医院其他区域。

猝死是指在平素身体健康或貌似健康或疾病并未严重到可预测突发死亡的个体中,急性症状出现后短时间内发生的非外伤性、不可预期的自然死亡。目前尚无统一的标准来确定从发病到死亡需要多长时间才能被认定为猝死,1 、6 、12 、24、48 h均有提及,其中1 h的应用更为普遍。猝死的多种病因中,心脏原因引起的猝死占比最大,为心脏性猝死(SCD),亦称心原性猝死。SCD可发生于原来有或无心脏疾病的患者中,常无任何危及生命的前期症状,表现为突然意识丧失,在急性症状出现后1 h内死亡,属非外伤性自然死亡。心脏骤停与猝死的区别与联系见图1。

图1 心脏骤停与猝死关系示意图

1.1 OHCA的流行病学特征

OHCA的发病率多采用经紧急医疗服务(EMS)接诊的OHCA来计算,即1年内新发的经EMS接诊的OHCA患者总例数与该地区EMS年平均服务人口数的比值。既往中国有4个城市报道了经EMS接诊的OHCA年发病率:北京2012年为80.6/10万;中国香港2012年8月至2013年7月为72.0/10万;深圳2015~2017年为22.9/10万;郑州2016年9月至2017年9月为44.1/10万[4-7]。BASIC项目在中国七大地理区域(东北地区、华北地区、华东地区、华南地区、华中地区、西南地区及西北地区)的每个地区选取1个城市网点进行数据分析显示,2020年中国经EMS接诊的OHCA发病率为97.1/10万[3]。

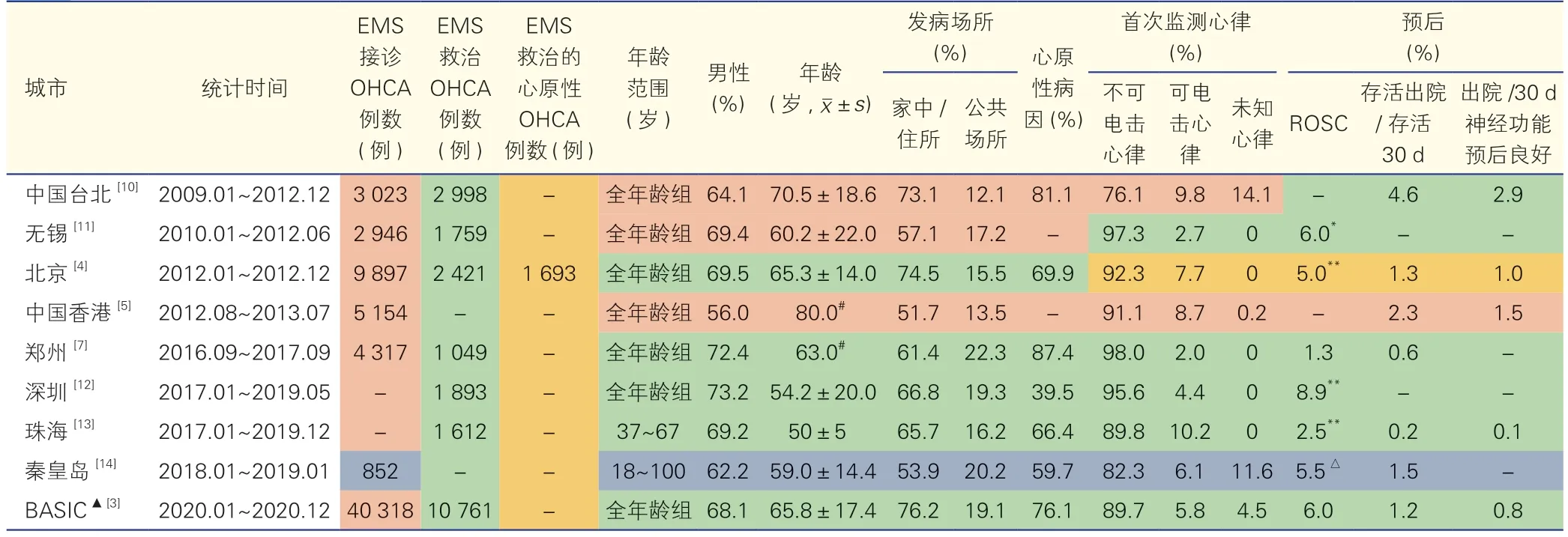

OHCA患者的预后,根据国际数据报告Utstein模式的定义,通常使用自主循环恢复(ROSC)率、存活出院/存活30 d率、出院/30 d神经功能预后良好率来评估。神经功能预后良好是指脑功能分级评分(CPC)为1~2分或儿科脑功能分级评分(PCPC)1~3分或改良Rankin量表(mRS)0~3分,或上述评分较基线状态没有变化[8-9]。既往研究显示,2009~2019年中国8个城市(中国台北、无锡、北京、中国香港、郑州、深圳、珠海、秦皇岛)经EMS接诊或救治的OHCA患者中,ROSC率为1.3%~8.9%,存活出院/存活30 d率为0.2%~4.6%,出院/30 d神经功能预后良好率为0.1%~2.9%[4-5,7,10-14]。BASIC数据显示,2020年中国七大地理区域(各区选取1个城市网点)经EMS救治的OHCA患者中,ROSC率为6.0%,存活出院/存活30 d率为1.2%,出院/30 d神经功能预后良好率为0.8%[3],见表1。与一些欧美发达国家相比[15],中国OHCA患者的预后不理想,可能与多种因素有关,如不复苏意愿(DNR)普及情况、文化传统、风俗习惯等。深层次的原因还需要进一步探索及量化。

表1 2009~2020年中国8个城市及七大地理区域经EMS接诊或救治的OHCA患者情况

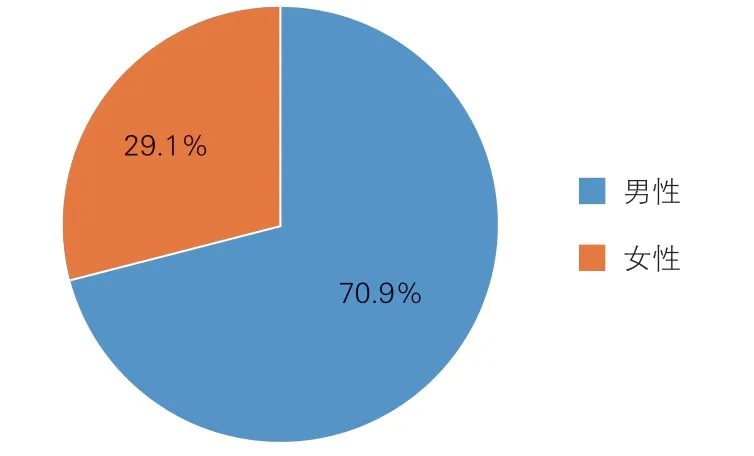

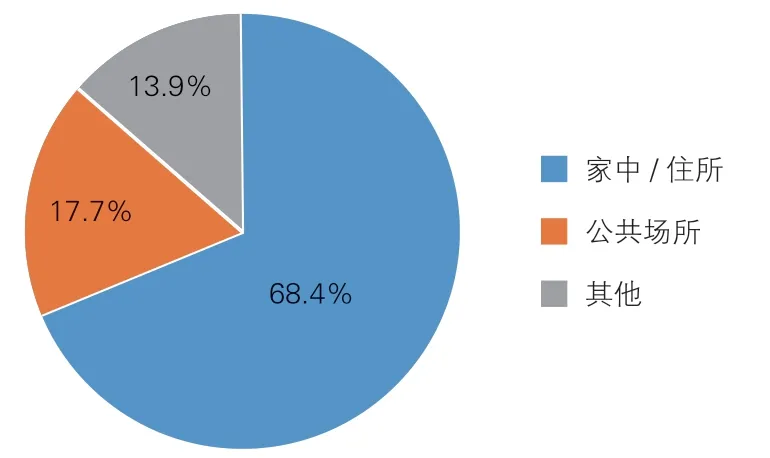

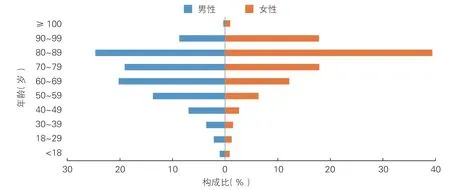

在OHCA发病特点方面,经EMS救治的OHCA患者中,2012~2019年中国4个城市(北京、郑州、深圳、珠海)发病人群以男性为主,占69.2%~73.2%,平均70.9%;发病地点多为家中/住所,占61.4%~74.5%,平均为68.4%,其次为公共场所,占15.5%~22.3%,平均为17.7%;最常见病因为心原性,占39.5%~87.4%,平均63.5%[4,7,12-13],见图2~4。2010~2019年中国4个城市(郑州、无锡、深圳、珠海)首次监测心律以不可电击心律为主,占89.8%~98.0%,平均95.0%[7,11-13],见图5。BASIC数据显示,2020年中国七大地理区域(各区选取1个城市网点)经EMS救治的OHCA患者中,男性占68.1%,发病地点为家中/住所的占76.2%,心原性病因占76.1%,首次监测心律以不可电击心律为主,占89.7%,见表1;经EMS接诊的OHCA患者中,男性高发年龄段为60~89岁,女性高发年龄段为80~89岁;1~3月、10~12月的发病例数高于4~9月的发病例数;24 h内发病高峰在上午6时至9时及下午6时,见图6~8[3]。

图2 2012~2019年中国4个城市经EMS救治OHCA患者性别构成比

图3 2012~2019年中国4个城市经EMS救治OHCA发病地点构成比

图4 2012~2019年中国4个城市经EMS救治OHCA患者病因构成比

图5 2010~2019年中国4个城市经EMS救治OHCA患者首次监测心律构成比

图6 2020年中国七大地理区域经EMS接诊OHCA患者性别年龄分布

图7 2020年中国七大地理区域经EMS接诊OHCA发病月份分布情况

经EMS接诊的儿童(18岁以下)OHCA发病率在中国内地(中国大陆)仅北京有过报道,为3.8/10万[4]。中国香港地区和中国台湾地区所报道的儿童OHCA发病率为经急诊接诊的OHCA发病率,以急诊科服务人口数作为分母,2003~2013年中国香港地区儿童(18岁以下)OHCA发病率为5.4/10万,2003~2010年中国台湾地区儿童(19岁以下)创伤性OHCA的发病率为1.8/10万[16-17]。不同于成人OHCA,意外伤害是儿童OHCA的主要原因,例如创伤、窒息及溺水等;首次监测心律与成人类似,均以不可电击心律为主,占84.0%~95.0%;以男童为主,在经急诊救治的OHCA中占53.4%~58.6%;儿童OHCA较成人有更好的预后,存活出院/存活30 d率为2.7%~24.0%,出院/30 d神经功能预后良好率为4.6%~14.9%[16-21]。

1.2 IHCA的流行病学特征

IHCA发病率是指一定时期内医院内发生心脏骤停的患者例数与该时期内医院总入院人次的比值。已有数据显示,广州1家医院(2003~2005年)和温州1家医院(2013~2015年)18岁及以上住院患者的IHCA发病率分别为3.0‰和2.9‰,2014年北京12家医院14岁及以上患者中IHCA发病率为17.5‰[22-24]。基于BASIC数据库进行数据分析,2020年中国七大地理区域(各区选取1个城市网点)成人IHCA发病率为8.4‰[3]。

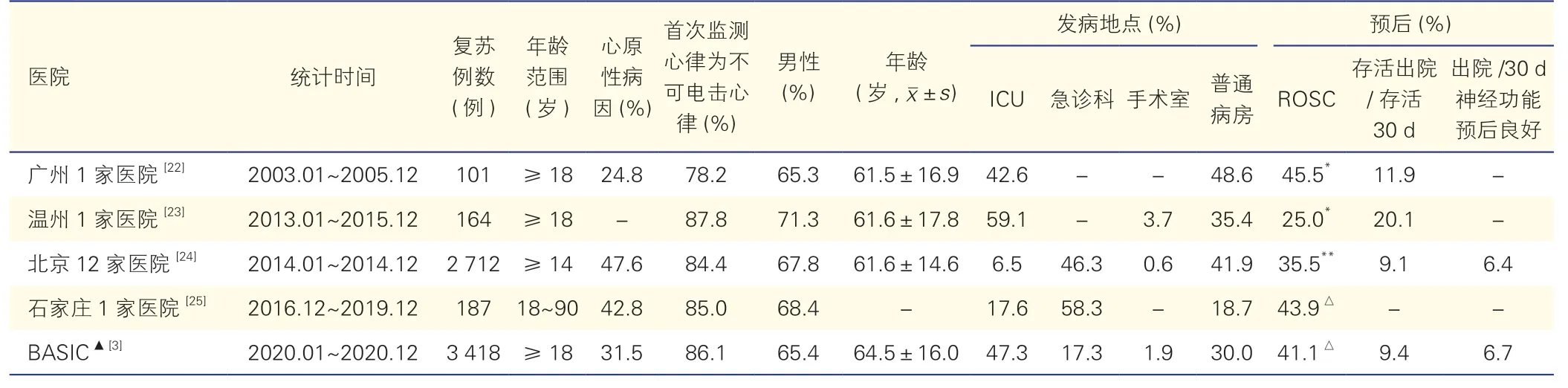

IHCA患者预后的常用评估指标为接受CPR的IHCA患者中ROSC率、存活出院/存活30 d率、出院/30 d神经功能预后良好率。2003~2019年中国4个城市(广州、温州、北京、石家庄)15家医院接受CPR的成人IHCA患者中,ROSC率为25.0%~45.5%,存活出院/存活30 d率为9.1%~20.1%,出院/30 d神经功能预后良好率为6.4%[22-25]。2020年中国七大地理区域(各区选取1个城市网点)接受CPR的成人IHCA患者中,ROSC率为41.1%,存活出院/存活30 d率为9.4%,出院/30 d神经功能预后良好率为6.7%[3],见表2。

表2 2003~2020年中国15家医院及七大地理区域接受CPR的成人IHCA患者情况

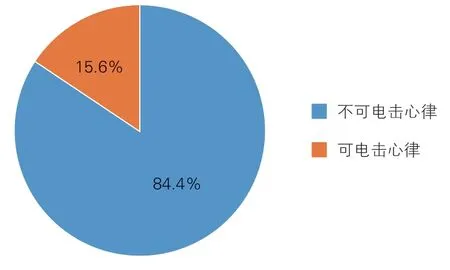

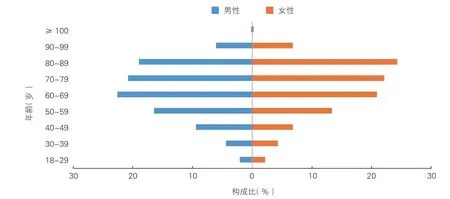

在IHCA发病特点方面,接受CPR的成人IHCA中,2003~2019年中国15家医院(广州1家、温州1家、北京12家、石家庄1家)以男性为主,占65.3%~71.3%,平均为67.9%;首次监测心律以不可电击心律为主,占78.2%~87.8%,平均为84.4%;14家医院(广州1家、北京12家、石家庄1家)首位病因为心原性疾病,占24.8%~47.6%,平均为46.5%[22-25],见图9~11。2020年中国七大地理区域(各区选取1个城市网点)接受CPR的成人IHCA患者中,平均发病年龄为(64.5±16.0)岁,以男性为主(65.4%),心原性疾病为首位病因(31.5%);首次监测心律以不可电击心律为主(86.1%)[3],见表2;成人IHCA高发年龄段为60~89岁,见图12。

图9 2003~2019年中国15家医院接受CPR的成人IHCA患者性别构成比

图10 2003~2019年中国15家医院接受CPR的成人IHCA首次监测心律构成比

图11 2003~2019年中国14家医院接受CPR的成人IHCA病因构成比

图12 2020年中国七大地理区域成人IHCA患者性别年龄分布

儿童IHCA方面,1979~1990年湖南省9家医院的儿童IHCA(含新生儿)发病率为19.6‰[26],2008年9月至2010年12月北京4家医院的儿童IHCA(不含新生儿)发病率为1.9‰[27]。儿童IHCA病因构成与OHCA不同,呼吸系统、神经系统及循环系统疾病为常见病因;首次监测心律仍以不可电击心律为主,占比可达88.1%~96.3%;男童比例高于女童,占53.7%~66.4%;与OHCA相比,IHCA的预后相对较好,ROSC率45.9%~76.9%,存活出院/存活30 d率8.8%~36.1%,出院/30 d神经功能预后良好率13.2%~17.6%[26-32]。

新生儿窒息是新生儿围生期死亡的主要原因。中国新生儿复苏项目覆盖中国绝大多数助产机构,提供新生儿复苏规范化培训,先后2次效果评价结果显示:2003~2006年,新生儿窒息发生率从3.83%下降至2.76%,新生儿窒息死于分娩现场的发生率从3.08/万下降至2.06/万;2010~2014年,新生儿窒息的发生率由2.33%下降至1.79%,因出生窒息死于分娩现场的发生率由2.41/万下降至1.64/万[33-34]。

孕产妇心脏骤停方面,2005~2009年广州市1家医院孕产妇心脏骤停发病率为1:1 425次分娩[35];2009~2014年沈阳市1家医院孕产妇心脏骤停发病率为0.95/10 000~2.80/10 000次分娩[36];2012~2013年湖南省18家医院孕产妇心脏骤停的发病率为1:6 155次分娩[37]。孕产妇心脏骤停多发生于孕37周后(41.5%~57.2%),以产后占比最大(38.1%~68.8%),产科因素(产后出血、羊水栓塞及妊娠期高血压等)占所有心脏骤停病因的63.4%~81.3%。发生心脏骤停后,孕产妇存活率为23.8%~62.5%,胎儿存活率为75.0%[35-37]。

围术期心脏骤停发病率,通常是计算给予麻醉药品的患者中发生心脏骤停的比例,其发病率因定义的不同而存在差异。2002~2020年国内多项研究数据显示,围术期心脏骤停的发病率为12.6/10万~120.0/10万,ROSC率为56.3%~100%,存活出院率为36.6%~93.8%[38-43]。

1.3 猝死的流行病学特征

目前国内关于猝死的流行病学数据多来自尸检或回顾性研究,尚不能明确其发病率水平。一项汇总了1964~2018年国内5 516例猝死患者尸检数据的研究显示,SCD是猝死的主要类型(57.8%),其中又以冠心病猝死占比最高(55.2%)。猝死患者平均年龄为41.6岁,男性占72.5%,冬夏季猝死发生率高于春秋季[44]。

SCD方面,2005~2006年一项包括北京市西城区、广州市越秀区、山西省盂县和新疆维吾尔自治区克拉玛依市4个地点的研究表明,中国SCD年发病率为41.8/10万,占总死亡率的9.5%[45]。2008~2009年,一项针对北京市怀柔区的调查显示该区内SCD发病率为46.8/10万,另一项涵盖北京市海淀区及西城区的研究显示2个城区的SCD发病率为39.1/10万[46-47]。对上述三项研究的SCD发病率通过标准化方法计算得出,中国SCD发病率为40.7/10万[48]。2015年一项来自新疆维吾尔自治区的调查研究显示,该地SCD发病率为38.6/10万[49]。基于人群的观察性研究显示,SCD发病人群中男性占46.7%~70.8%,平均年龄67岁左右,高发年龄在55岁以上;55.3%~80.9%发生在家中/住所内,14.5%~21.7%发生在医疗场所[45-47,49]。尸检数据显示,SCD中男性占81.1%~83.3%,中青年高发;冠心病为主要病因,占比41.6%~50.3%;发病地点以医疗场所较多见,占18.3%~46.3%[50-52]。

1.4 心脏骤停的流行病学特征变化趋势

在过去的40余年里,中国的社会经济水平、生态环境、人口结构、疾病谱、人民生活方式等都有了显著的变化,心脏骤停流行病学特征是否也随之改变还有待探索。数据显示,北京2013~2017年经EMS救治的OHCA年发生例数基本持平,患者人口学特征、心脏骤停病因和发生地点保持一致,可电击心律的比例由6.5%下降至5.6%,ROSC率由4.2%上升至6.3%,但关键预后指标,如存活出院率、出院时神经功能预后良好率未见明显改善[53]。

2 心脏骤停的救治现状

2.1 OHCA的救治现状

2009~2019年中国8个城市经EMS接诊或救治的OHCA患者中,EMS反应时间(从急救调度指挥中心接到来电到派出的第一辆救护车停靠在距心脏骤停患者最近地理位置的时间间隔)中位数在5.2~16.0 min,旁观者CPR(BCPR)率为2.0%~31.4%,电话指导的CPR(T-CPR)实施率为12.5%,AED使用率为0%~1.4%,院前气管插管率为11.0%~23.4%,院前肾上腺素使用率为18.3%~52.4%[4-5,7,10-14]。北京2013~2017年经EMS救治的心原性OHCA患者中,在EMS人员到达前接受BCPR的比例稳步提高(从10.4%上升到19.4%)[53]。2020年中国七大地理区域(各区选取1个城市网点)经EMS救治的OHCA患者中,EMS的反应时间中位数为12 [四分位间距(IQR):9~17] min,BCPR率为17.0%,旁观者AED使用率为小于0.1%,院前气管插管率为30.7%,院前肾上腺素使用率为71.3%[3]。

儿童OHCA救治相关的研究中,EMS反应时间平均为5.4~13.2 min;急诊接诊的儿童OHCA患者中,27.6%~94.8%是经救护车转运而来,旁观者目击的比例为43.4%~71.9%,接受BCPR的比例为5.0%~28.3%,旁观者除颤率为3.8%,EMS实施除颤率为5.7%;经EMS接诊的儿童OHCA接受BCPR的比例为3.9%;院前气管插管率为6.8%~11.1%,院前肾上腺素使用率为5.4%~40.1%[16-17,19,21,54]。

2.2 IHCA的救治现状

既往研究对IHCA生存链各环节的描述比OHCA更为缺乏。2020年BASIC数据显示,中国七大地理区域接受CPR的成人IHCA患者中,在首次监测心律为可电击心律的患者中,除颤率为88.1%;高级气道实施率为70.3%,肾上腺素的应用率为87.1%,行目标温度管理(TTM)的比例为0.5%,进行体外膜氧合(ECMO)的比例为0.2%[3]。

3 心脏骤停的危险因素

已有研究证明多个因素与心脏骤停或SCD的发生有独立相关性。2005~2006年中国4个地点(北京市西城区、广州市越秀区、山西省盂县和新疆维吾尔自治区克拉玛依市)人群SCD的发病率随年龄的增加而显著升高,大多数患者为65岁及以上人群,男性SCD的发病率高于女性[45]。对2016年12月至2019年12月广东省佛山市5 467名建立健康档案居民的前瞻性研究发现,高血压、高脂血症、吸烟是SCD发生的独立危险因素[55]。过量饮酒也会增加心脏骤停的发生风险。一项研究显示,在有明显诱因的猝死患者中,过量饮酒为占比第二高的诱发因素[56]。对北京市4 720例OHCA患者的数据进行分析发现,在校正相对湿度和温度后,PM2.5、PM2.5~10和NO2与OHCA的发生有显著相关性[57]。中国台湾地区一项研究表明,PM2.5、PM10、NO2和O3可能在OHCA的发生中起到重要作用,其影响因患者的基础疾病、年龄和季节而异[58]。广州一项纳入2008~2012年4 369例OHCA患者的研究发现,极端天气(低温或高温)会增加OHCA的发病风险[59]。另一项汇总了5 516例猝死患者资料的研究也发现,在极端天气较多的冬夏季节发生的猝死,要多于气温较为稳定的春秋季节[44]。一项针对肥厚型心肌病(HCM)患者发生猝死的研究中,猝死家族史是患者发生猝死的主要危险因素之一[60]。

4 心脏骤停的病因

心脏骤停的病因是指导致本次心脏骤停发生的直接原因,与传统流行病学中的“病因”有所不同。

急性冠状动脉综合征(ACS)是导致心脏骤停的重要病因。中国急性心肌梗死注册研究(CAMI)纳入了中国107家医院,在2013~2014年共有17 886例患者诊断为急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI),其中4.3%(764例)发生过OHCA,3.7%(658例)发生了IHCA[61]。CAMI研究中的5 896例急性非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)住院患者,住院前OHCA发生率为3.6%(213例),IHCA发生率为3.4%(198例)[62]。中国心血管疾病医疗质量改善项目-急性冠状动脉综合征(CCC-ACS)项目分析2014~2019年241家医院40 670例STEMI住院患者数据显示,IHCA发生率为2.2%,占同期所有院内死亡的55.0%[63]。

在心力衰竭患者死亡事件中,SCD占较大比重。有研究于2005~2008年连续入组了1 058例慢性心力衰竭患者,在中位随访期内(32个月),296例(28.0%)患者死亡,其中141例(47.6%)为SCD,占总人数的13.3%[64]。2005~2009年的一项多中心研究对2 038例慢性心力衰竭患者进行了中位数为38个月的随访,期间有451例(22.1%)死亡,其中171例(37.9%)为SCD;慢性心力衰竭患者中男性发生SCD的比例高于女性(79.5% vs. 20.5%);随访期延长至中位数为52个月时,2 154例患者中有850例(39.5%)发生死亡,302例(35.5%)为SCD[65-66]。

5 心脏性猝死的筛查与预防

SCD的一级预防是针对SCD高危但尚未发生心脏骤停或致命性心律失常的人群,采用一定的治疗措施以降低发生SCD的风险。SCD的二级预防是针对经历过心脏骤停或致命性心律失常的人群,采用治疗措施以降低再次发生SCD的风险[67]。埋藏式心脏复律除颤器(ICD)是目前预防SCD最为有效的干预措施[68]。近年国内有学者提出SCD 1.5级预防概念,即在国际公认的一级预防的适应证基础上,再增加4大高危因素之一:左心室射血分数(LVEF)<25%、频发室性早搏、非持续性室性心动过速、晕厥及先兆晕厥。在具有1.5级预防适应证的患者中,接受ICD植入的患者全因死亡率比未植入患者降低49.0%[69]。

中国大陆心律失常介入治疗注册数据显示,2002~2019年,ICD植入量呈持续增长的趋势(2020年略有降低),2021年达8 172例,较2020年增加35.7%,双腔ICD占比39.0%。不过总体上中国ICD植入数量仍欠缺,每百万人仅4.3台[69]。2014~2017年开展的改善心脏骤停(Improve SCA)研究显示,国内具有SCD一级预防(包括1.5级)和二级预防指征的患者中,ICD植入率分别为58.5%(688/1 176)和82.1%(384/468),拒绝植入的主要原因是患者无力支付费用(41.6%)、不相信植入益处(31.8%)以及不接受植入风险(25.3%)等[70]。该研究在2018~2021年入组的急性心肌梗死且梗死后14 d内LVEF<50%的患者中,19.0%(75/394)需要进一步进行SCD风险分层和管理;在接受SCD风险评估的患者中,41.9%(26/62)符合ICD植入指征,而接受植入比例仅为34.6%(9/26);拒绝植入的主要原因是患者无力支付费用(39.0%)、不接受植入风险(29.3%)以及不相信植入益处(19.5%)等[71]。

6 心肺复苏公众教育与医护培训

6.1 心肺复苏公众教育

国内公众应急救护培训有两类,一类为持证救护员培训,一类为公益类普及教育。持证救护员是指参加规范化的应急救护培训并通过考核、具备在现场进行紧急医疗救护基本技能的人员。救护员证的有效期通常为2~3年,持证者应按时参加复训以保证证件的有效性。公益普及教育则多为急救讲座或宣传活动,受众较为广泛,通常不进行考核和发证。

国内救护员比例及公众普及率在部分城市有所提高,但多数地区的数据不明确,整体数量仍不足。来自中国红十字会的数据显示,截至2010年培训合格的救护员仅有1 000万名,不足中国人口的1%。2014年及2018~2019年分别开展的2项关于中国公众CPR普及情况的全国性问卷调查显示,参与者中既往接受过CPR培训的比例为25.6%和37.6%[72-73]。《健康中国行动(2019~2030年)》中提出,到2022年和2030年取得急救培训证书的人员分别达到1%和3%,按照师生1∶50的比例对中小学教职人员进行急救员公益培训。截至2022年,政府部门和红十字会已公布的数据显示,国内多个城市的救护员在户籍人口中所占比例有明显升高,如宁波市为5.8%,绍兴市为4.4%,深圳市为3.1%等;同时,公众应急救护公益普及率也有了进一步发展,其中普及率较高的城市有绍兴市(44.8%)、杭州市(27.0%)等[3]。然而,大部分城市的救护员持证率及公益培训普及率未见有明确数据报道,复训情况也未知。

公众实施CPR的相关政策法规保障已有进一步提高。《健康中国行动(2019~2030年)》呼吁要“引导居民学习掌握CPR等自救互救知识技能”,2020年国家卫生健康委员会联合多部门共同印发的《关于进一步完善院前医疗急救服务的指导意见》,明确了相关工作的具体要求,力求解决民众“不会救”的问题。2017年10月1日正式实施的《中华人民共和国民法总则》第184条规定“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任”及2022年3月1日正式施行的《中华人民共和国医师法》新增规定,在法律层面上解决了公众和医务人员在公共场合“不敢救”的顾虑。2020年11月1日,《湖南省现场救护条例》正式颁布实施,旨在增强居民自愿参与现场救护的意识和能力,鼓励和规范现场救护行为,保障居民身体健康和生命安全。

6.2 AED普及现状

在已发表的文献中,只有少数地区报道了国内AED覆盖率,且数量不足5台/10万人[74-76]。2020年《中国AED布局与投放专家共识》建议,以100~200台/10万人的国际建议标准为原则来确定AED的配置数量[77]。近年来公共场所AED配置已纳入多个省市政府民生实事工程,并进行重点建设。来自政府部门及红十字会官网的最新数据显示,多地区公共场所AED数量迅速增长,且AED使用及急救技能科学普及培训工作同步开展。截至2020年1月,上海市AED覆盖率为10.8台/10万人;截至2021年底,深圳市AED覆盖率为80台/10万人,北京市已实现地铁及各级各类学校AED全覆盖,海南省已实现全省高中、初中学校AED全覆盖[3]。不过,中国大部分地区的AED布局情况尚缺乏系统性资料。

关于AED布局的研究显示,上海市浦东新区AED多集中在公共场所,社区内尚不普及;在公共区域OHCA发生频率前5的位置AED覆盖率低,而在公共区域AED安放频率前5的位置OHCA发生率也很低[78]。深圳市宝安区2019年3月~2020年2月所发生的525例OHCA中,仅115例(21.9%)被AED覆盖,且公共区域与非公共区域发生的OHCA被AED覆盖率不一致,分别为31.6%(37/117)和19.1%(78/408)[79]。深圳市AED人口空间匹配特征研究结果显示,AED设施空间布局不均衡现象明显,建议优化总体空间布局、关注地理空间区位特征,加强体育健身、学校等场所的AED配置建设[80]。

在AED管理及应用方面,多个地区已推出网上一键可查的“AED地图”,能即时显示AED位置和状态,引导施救人员快速获取邻近设备进行救助。但有研究表明,上海市3个城区“AED地图”中显示的283个AED位置,仅170个(60.1%)可对公众开放,142个(50.2%)确实安装了AED设备,其中只有112个(39.6%)可通过地图上的信息完全识别[81]。在福建省9个地市已安装的1 051台AED中,仅有466台(44.3%)为网络版,有信息连接入网的可能性[76]。因此,AED布局的合理性、信息可用性以及与120调度系统的联动需要进一步推动。

鉴于AED在心脏骤停救治中的重要作用,2021年,国家卫生健康委员会印发《公共场所自动体外除颤器配置指南(试行)》,进一步明确规定了AED的适用范围、规划配置和安装要求。同年,交通运输部、财政部、国家卫生健康委员会等8个部门联合印发《关于推广普及交通医疗急救箱伴行计划的指导意见》,要求力争“十四五”期间逐步在交通运输客运场站普及配备交通医疗急救箱,鼓励具备急救知识技能的公众,在交通运输场站使用医疗急救设施设备,对急危重患者实施紧急现场救护,并为救助人自愿实施急救行为提供必要的保障措施,推动交通运输从业人员应急救护知识普及率显著提升。《杭州市公共场所自动体外除颤器管理办法》自2021年1月1日正式实施,确定了AED的定义及相关单位的培训宣传责任,规定了配置AED公共场所的范围,明确了配置管理AED的费用保障,设置了使用AED相关法律保障条款。杭州成为中国首个以地方立法形式规范公共场所AED配置、使用的城市。

6.3 心肺复苏医护培训

国内关于医护CPR培训的现况调查相对较少,且主要集中在基础生命支持(BLS)方面。已有报道的多个地区的数据显示,我国医务人员接受CPR培训的比例、知识掌握程度和技能操作水平较前有所提高,但仍不十分理想,需进一步加强培训及复训的力度和频率,完善培训和考核体系。2010年一项涉及北京市6家三甲医院422名医务人员(随机选取)的调查显示,有195名(46.2%)既往参加过CPR培训,但仅有135名(32.0%)心脏按压操作达标[82]。2017年对苏州市3家二级医院和15家社区卫生服务中心1 014名医务人员的调查显示,53.3%的参与者半年内接受过CPR培训,62.5%在培训后一年以内接受了CPR复训或考核,60.8%曾接受过AED培训;CPR技能知识中位数得分为10(IQR:8~12)分(满分15分),CPR操作中位数得分为85.00 (IQR:32.75~98.00)分,半年内接受过培训者理论和操作表现均显著优于未接受培训者[83]。2019年河北省内不同层级医院1 607名在职护理人员中,2年内接受过CPR培训的比例为73.2%,63.1%的人员对高质量CPR知识完全掌握,而有信心完成高质量CPR的护理人员则只有57.9%[84]。

目前,我国各级医院普遍开展针对全院医护人员的定期CPR培训。美国心脏协会(AHA)心血管急救培训课程及欧洲复苏委员会(ERC)生命支持课程已成功引入多年,改变了国内医护CPR培训的理念、模式和效果,正在让越来越多的医务工作者接受规范化的CPR知识和技能培训;不过此类课程也存在一些问题,如缺少心脏骤停监测和预防、心电波形识别、特殊人群的CPR等相关内容的培训,未来需要更多的探索和研究以建立符合中国特色的CPR培训和考核体系[85-87]。

综上,在心脏骤停领域,我国研究起步较晚,高质量研究较少,数据相对匮乏,不同地区文化传统、风俗习惯存在差异,医疗机构对心脏骤停的重视程度和相关工作推进参差不齐,使得数据尚不能具有很好的代表性,须谨慎解读。本次报告的撰写是心脏骤停研究领域的一次重要尝试,也使我们充分认识到目前我国心脏骤停防治工作的进步与不足。建议未来能持续性开展全国性、规范化的心脏骤停数据上报工作,进而完善救治生存链的各个环节;促进公众急救互助意识和能力,优化AED合理布局和有效利用,改善EMS的高效反应和安全转运等院前关键环节;提高院内危重患者早期预警、骤停患者及时发现、复苏措施快速有效实施的能力;同时,加强高危人群的筛查与预防,减少心脏骤停的发病负担。今后报告也将继续动态跟踪、综合评价我国心脏骤停的流行趋势和防治进展,以期能对心脏骤停急救资源合理布局、医疗质量及患者结局的改进产生实质性影响,助力“健康中国”建设。

报告支持组织机构:中国医疗保健国际交流促进会胸痛学分会,中国医师协会胸痛专业委员会,山东省医学会心肺复苏与体外生命支持多学科联合委员会

专家委员会成员(以姓氏拼音排序):敖虎山(中国医学科学院阜外医院),蔡文伟(浙江省人民医院),曹钰(四川大学华西医院),柴艳芬(天津医科大学总医院),陈兵(天津医科大学第二医院),陈步星(首都医科大学附属北京天坛医院),陈锋(福建省立医院),陈凤英(内蒙古医科大学附属医院),陈立波(华中科技大学同济医学院附属协和医院),陈晓辉(广州医科大学附属第二医院),陈彦(南京医科大学第一附属医院),陈义汉(同济大学附属东方医院),楚英杰(河南省人民医院),党星波(陕西省人民医院),邓颖(哈尔滨医科大学附属第二医院),方邦江(上海中医药大学附属龙华医院),葛均波(复旦大学附属中山医院),顾东风(中国医学科学院阜外医院),郭树彬(首都医科大学附属北京朝阳医院),韩小彤(湖南省人民医院),韩雅玲(中国人民解放军北部战区总医院),何新华(首都医科大学附属北京朝阳医院),胡盛寿(中国医学科学院阜外医院),华伟(中国医学科学院阜外医院),黄子通(中山大学孙逸仙纪念医院),霍勇(北京大学第一医院),冀兵(山西医科大学第一医院),蒋龙元(中山大学孙逸仙纪念医院),荆全民(中国人民解放军北部战区总医院),李长罗(长沙市中心医院),李春盛(首都医科大学附属北京友谊医院),李培武(兰州大学第二医院),李湘民(中南大学湘雅医院),李小刚(中南大学湘雅医院),李小民(连云港市第一人民医院),李欣(广东省人民医院),林先和(安徽医科大学第一附属医院),刘斌(吉林大学第二医院),刘笑然(海南医学院第一附属医院),刘志(中国医科大学附属第一医院),卢成志(天津市第一中心医院),卢颖如(温州医科大学附属第一医院),卢中秋(温州医科大学附属第一医院),吕传柱(四川省医学科学院·四川省人民医院),马长生(首都医科大学附属北京安贞医院),马青变(北京大学第三医院),马渝(重庆市急救医疗中心),马岳峰(浙江大学医学院附属第二医院),毛恩强(上海交通大学医学院附属瑞金医院),梅雪(首都医科大学附属北京朝阳医院),聂绍平(首都医科大学附属北京安贞医院),聂时南(中国人民解放军东部战区总医院),欧阳军(石河子大学医学院第一附属医院),潘曙明(上海交通大学医学院附属新华医院),彭鹏(新疆医科大学第一附属医院),秦历杰(河南省人民医院),商德亚(山东第一医科大学附属省立医院),邵菲(首都医科大学附属北京朝阳医院),宋维(海南省人民医院),孙树印(济宁市第一人民医院),谭慧琼(中国医学科学院阜外医院深圳医院),唐子人(首都医科大学附属北京朝阳医院),田英平(河北医科大学第二医院),童朝阳(复旦大学附属中山医院),王安心(首都医科大学附属北京天坛医院),王长谦(上海交通大学医学院附属第九人民医院),王乐丰(首都医科大学附属北京朝阳医院),王焱(厦门大学附属心血管病医院),王毅鑫(上海市普陀区中心医院),王振杰(蚌埠医学院第一附属医院),王志禄(兰州大学第一医院),王仲(清华大学附属北京清华长庚医院),魏捷(武汉大学人民医院),吴利东(南昌大学第二附属医院),谢苗荣(首都医科大学附属北京友谊医院),邢吉红(吉林大学第一医院),熊艳(中山大学附属第一医院),许铁(徐州医科大学附属医院),杨立山(宁夏医科大学总医院),杨兴易[中国人民解放军海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)],杨正平(青海省人民医院),尹文(中国人民解放军空军军医大学西京医院),于学忠(中国医学科学院北京协和医院),曾红科(广东省人民医院),曾俊(四川省医学科学院·四川省人民医院),张国强(中日友好医院),张慧(天津市儿童医院),张剑锋(广西医科大学第二附属医院),张进军(北京急救中心),张劲松(南京医科大学第一附属医院),张茂(浙江大学医学院附属第二医院),张玮(昆明医科大学第一附属医院),张文武(深圳市宝安区人民医院),张新超(北京医院),张运(山东大学齐鲁医院),赵斌(北京积水潭医院),赵敏(中国医科大学附属盛京医院),赵晓东(中国人民解放军总医院第四医学中心),周人杰(中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院),朱长举(郑州大学第一附属医院),朱华栋(中国医学科学院北京协和医院),祝益民(湖南省急救医学研究所)

编写组成员(以姓氏拼音排序):边圆、陈良、陈玉国、程凯、杜晗、郭家麟、侯亚苹、蒋堂兴、李传保、刘汝刚、马静静、马岩岩、潘畅、庞佼佼、桑少伟、桑文涛、商睿、宋瑞雪、唐梦熊、王纯奕、王甲莉、王明杰、魏述星、谢熙、徐峰、叶华清、张建波、赵祥凯、郑佳琪、郑雯(编写组成员单位均为山东大学齐鲁医院)

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突