柳宗元家族认同及贬谪心态析论

蒋 润

(武汉大学文学院,湖北武汉 430072)

柳宗元遭贬,既是他人生的一大转折,也是中唐文学史上的一个重要事件。自永贞元年(805)初贬为永州司马,至元和十四年(819)卒于柳州,柳宗元始终笼罩在贬谪所带来的阴云之中。关于柳宗元贬谪后的创作与心态,前人论之已弘,多集中于柳宗元个人追求与贬谪际遇的矛盾冲突上。除了个人抱负的摧折外,作为河东柳氏的一员,柳宗元也因被贬而对自己家族负愧良多。李芳民曾从柳宗元自撰家族墓志碑铭文入手对其家族情感和记忆作了很精彩的研究,认为柳宗元为亲族书写的墓志文“也可以看作是中古士族面对他们无可奈何的命运所唱出的一曲感伤挽歌”[1]参见:李芳民.家族图谱与家世记忆:柳宗元自撰家族墓志碑铭文的文化蕴涵[J].文学遗产,2021(2):34-45。。可以说,在元和逐臣群体中,柳宗元家族背景最为显赫,家族感情也最为强烈。下拟在前人研究的基础上运用出土文献来重新梳理柳宗元家族的兴衰史,进而探讨柳宗元的家族认同对其贬谪心态的影响。所考察的内容分为三个部分:第一,在柳宗元遭贬之前,河东柳氏尤其是柳庆一支的仕宦状况;第二,柳宗元遭贬与其家族愧疚的形成;第三,在家族认同影响下柳宗元贬谪心态的两重层次。

一、“吾宗宜硕大”:河东柳氏柳庆支系的仕宦与挫折

河东柳氏溯源于东周,而崛起于南北朝。其支系因流裔不同而分为“西眷”与“东眷”[2]关于“西眷”“东眷”之称号,参见:欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:2835-2850。,在隋唐时期,“西眷”发展最为显赫的是柳庆一支[3]参见:李红.隋唐河东柳氏及其源流[J].山西师大学报(社会科学版),2005(4):84-87。。这一支的发展,可以柳奭为分界点划为前后两期:前期从柳庆到柳奭,因为与北周时所形成的关陇集团联系密切,所以发展极为顺遂,有多个成员仕至宰相;而后期,随着柳奭在唐高宗时期政争中的失势,以及整个政治环境的变化,这一支的成员普遍徘徊于低位,难以重现前期的辉煌。柳宗元即出自“西眷”柳庆这一支系,其家族跌宕的变迁史与他的心态关联颇深,因此要了解柳宗元的家族认同情况,首先要理清柳庆支系的仕宦与发展情况。

(一)柳庆支系前期

柳宗元于《先侍御史府君神道表》中追溯云:

六代祖讳庆,后魏侍中平齐公。五代祖讳旦,周中书侍郎济阴公。高祖讳楷,隋刺济、房、兰、廓四州。曾祖讳奭,字子燕,唐中书令。[4]参见:尹占华,韩文奇.柳宗元集校注[M].北京:中华书局,2013。755

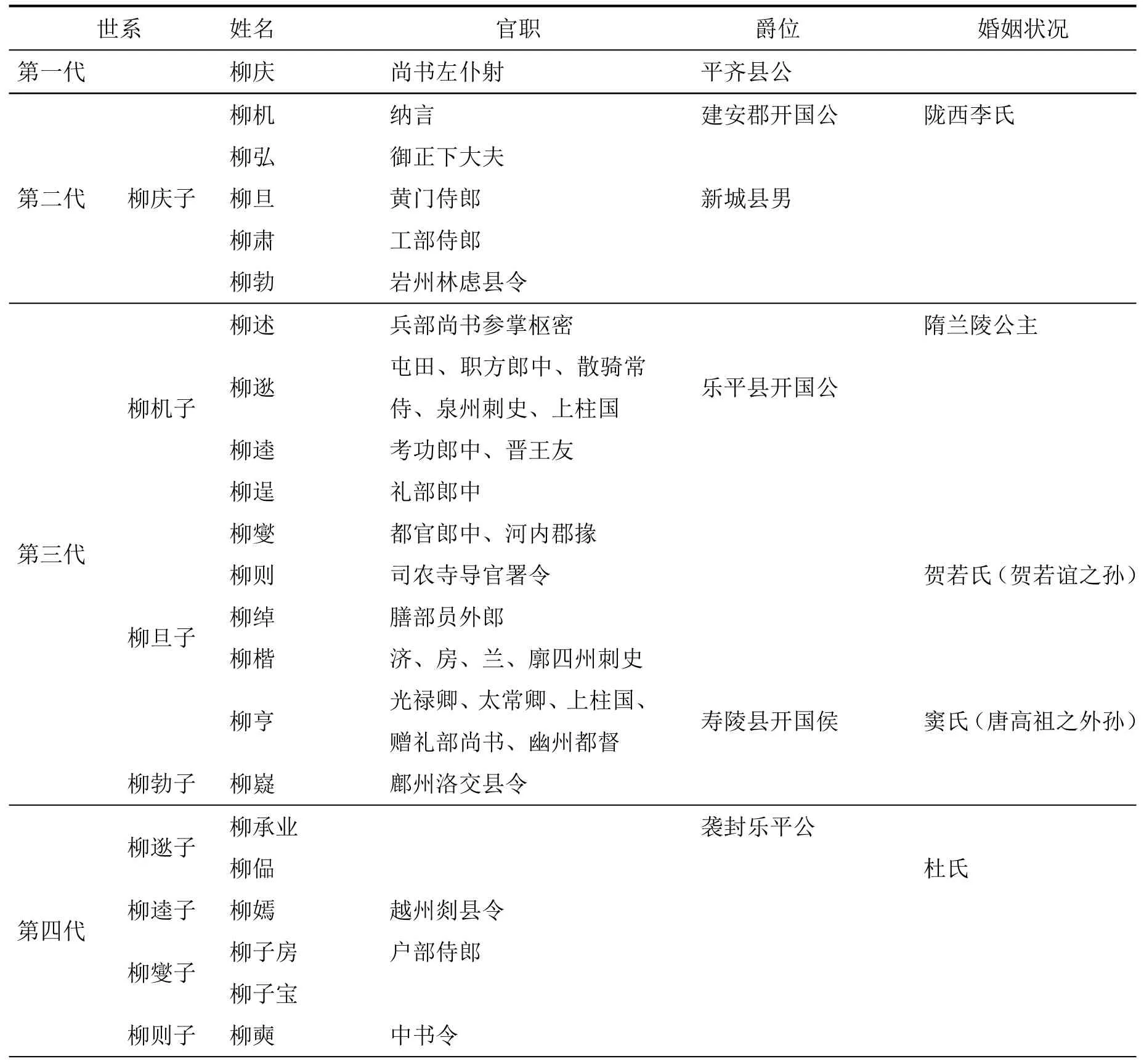

据《周书》《北史》《隋书》《新唐书》《旧唐书》的记载,柳宗元的追溯大体无误。柳庆支系在柳奭之前的仕宦状况可梳理为表1。

表1 柳庆支系前期仕宦与婚姻状况

(二)柳庆支系后期

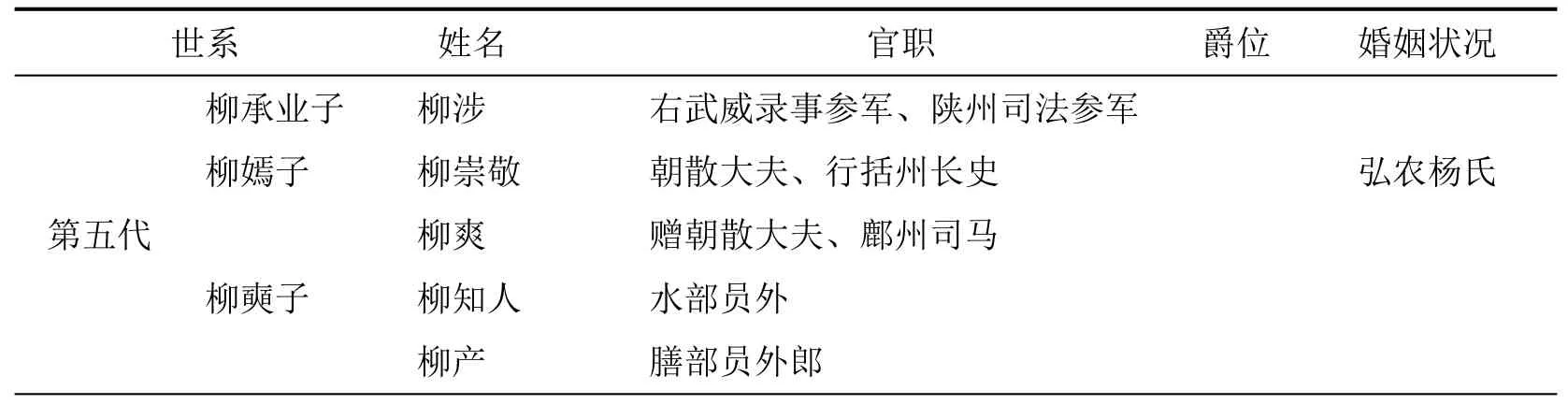

柳庆支系后期仕宦衰微,主要的分界点在柳奭,他是柳氏支系由盛转衰的一个重要人物。柳奭在贞观年间就已仕至中书舍人,后因外甥女王氏为皇太子妃擢拜兵部侍郎。唐高宗即位,王氏晋为皇后,柳奭又迁为中书侍郎,永徽三年(652 年)代褚遂良为中书令。随着武则天的崛起,王氏逐渐失宠,柳奭也遭到疏忌,被贬为爱州刺史,最后与褚遂良等一起被诛戮。《资治通鉴》云:“长孙氏、柳氏缘无忌、奭贬降者十三人。”[6]参见:司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956:6317。据柳奭之侄柳涣所言,柳奭被杀后“虽蒙遗制荡雪,而子孙亡没并尽。唯有曾孙无忝,见贯龚州,蒙雪多年,犹同远窜”[7]参见:刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975。2682。可见,这场政治上的震荡,对柳氏支系来说是一次巨大的打击。柳奭之后柳庆支系的仕宦状况可梳理为表2。

表2 柳庆支系后期仕宦与婚姻状况

[11] 据《故弘农令柳府君坟前石表辞》所云“祖王父司议郎府君”,此弘农县令柳某当为柳遗爱之孙,柳宗元在叙述“柳楷-柳子敬-柳绎-柳遗爱”这一支世系时常漏略柳子敬一代,如《故大理评事柳君(宽)墓志》云“楷生夏县令府君讳绎”,核之本文世系表,其说有误。参见:尹占华,韩文奇.柳宗元集校注[M].北京:中华书局,2013:709,815。

有关柳氏家族的材料显示,虽然到开元时期,柳奭之死在政治上的影响已经慢慢消解,比如柳嘉泰从开元二年(714)开始晋升,柳涣、柳泽兄弟也在开元时期分别仕至中书舍人(正五品上)、工部郎中(从五品上),但是柳庆支系整体走向了衰微:大部分成员担任的都是地方官,且多在五品以下,并不像前期那样,每一代都有跻身高位的人物。如柳鋋之子柳方叔,竟至“窘于屡空,惧不及礼,未遑开拭真宅,权立封树介居二大茔之间”[14]参见:柳方叔.柳鋋墓志[G]// 齐运通.洛阳新获七朝墓志.北京:中华书局,2012:311。,即因贫困而不及将柳鋋与其妻薛氏合祔,只能暂且葬于其父祖坟茔之间。所以待到柳宗元入仕时,其便已经称自己“素卑贱”了。在之后与杨凭的书信中,他更道出了“柳氏号为大族,五六从以来无为朝士者”[4]1979的窘迫状况。

如果就柳宗元父祖一系来看的话,柳氏仕宦的低迷似乎更为明显。柳楷历任济、房、兰、廓四州刺史,不超过四品。柳子夏任徐州长史,为从五品上(《柳从俗墓志》云柳子夏为阆州长史,亦从五品上)。柳宗元曾祖柳从俗为清池县令,祖父柳察躬先后任弘农县令和德清县令,清池、弘农为紧县,德清为上县,县令均从六品。柳宗元父柳镇在天宝末登明经高第,随即遇到了安史之乱,举族迁徙到吴地,在乱平后,虽仕至殿中侍御史,所交往亦当世名流,但因不能媚权贵而受到打压,贞元九年(793)即去世[15]参见:刘真伦,岳珍.韩愈文集汇校笺注[M].北京:中华书局,2010。韩愈《柳子厚墓志铭》云柳镇:“以事母弃太常博士,求为县令江南。其后,以不能媚权贵,失御史。权贵人死,乃复拜侍御史。……子厚少精敏,无不通达。逮其父时,虽少年,已自成人,能取进士第,崭然见头角,众谓柳氏有子矣。”2407。柳宗元叔父柳缜以进士及第,在仕宦上较有潜力,但也于贞元十二年(796)去世。柳镇与柳缜兄弟应该是柳宗元直系亲属中最有可能复兴这一支系的人物,但均未克如愿。

若从婚姻情况来看,柳氏家族的社会地位却并未如政治地位这般衰微,现所能考知的柳氏子孙的联姻对象,如弘农杨氏、范阳卢氏、河东薛氏、琅琊王氏、赵郡李氏、河南长孙氏等,均为名门大族,可见柳氏在社会上依然能维持其士族的地位不坠。

一方面政治地位已日渐低迷,另一方面社会地位尚死而不僵,这样的矛盾就使得柳氏家族必须通过政治地位的复振来证明和维持其社会地位,这成了压在柳氏子弟肩上不可逃避的责任。

家族变迁不仅仅是一种客观的历史,也是投射于每个柳氏家族成员心中的记忆。“新的开始、复兴、复辟总是以对过去进行回溯的形式出现的。它们意欲如何开辟将来,就会如何制造、重构和发现过去。”[16]参见:阿斯曼.文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京大学出版社,2015:25。柳宗元本人对家族史的追忆虽无制造与重构之处,但通过对其家族由盛入衰趋势的呈现,强化了“兴盛-衰微-待复兴”这一叙事结构:他在文章中常常提到柳氏的中衰,又时时抱有复兴家族的渴望。如《送澥序》“并居尚书省二十二人”之后云:“遭诸武,以故衰耗。武氏败,犹不能兴。为尚书吏者,间十数岁乃一人。”[4]1591又如《祭从兄文》中云:“呜呼!我姓婵嫣,由古而蕃,钟鼎世绍,圭茅并分。至于有国,爵列加尊,联事尚书,十有八人。中遭诸武,抑压雠冤,踣弊不振,数逾百年。近者纷纷,稍出能贤,族属旍曜,期复于前。”[4]2647就家族来说,柳宗元面对的现实是“踣弊不振,数逾百年”的衰飒境况,他所谓的“期复于前”,就是要重振昔日的辉光,维持其大族的地位不倒。柳宗元在为柳缜所作的墓志文中一方面云“宗门期公而广大,姻党仰公而振耀”,另一方面为他的逝世而哀恸:“奔骥骋力,中途踠足;高鸿轻举,在云坠翼。凡我所知,哀恸无极!”[4]799

柳氏家族“兴盛-衰微”的发展轨迹,投射于柳宗元心中,形成了一种“创伤记忆”,而柳宗元的抱负,就是让家族再次兴盛,这使得“复兴”成了柳宗元家族认同中的重要组成部分。

二、“风波一跌逝万里”:柳宗元遭贬与其家族愧疚的形成

柳宗元的祖父与父辈,恰好逢着安史之乱,只能辗转南方以避祸,其父柳镇与叔父柳缜又英年早逝,故在柳宗元直系的长辈中无人能肩荷起复兴家族重任,“少时陈力希公侯”且“崭然见头角”的柳宗元,因为其踔厉风发的才华,便成了复兴的希望[15]2407。从柳宗元贬谪之前的仕宦情况看,他的仕途应该是颇为显达的。

柳宗元于贞元九年进士及第,贞元十四年(798)应博学宏词科考试中举,授集贤殿书院正字,这虽只是个从九品上的小官,对贡举来说却是不错的出身[17]《唐会要》卷七六云:“近日缘校书、正字等名望稍优,但沾科第,皆求注拟。”参见:王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1960:1397。。三年后他又被调补京兆府蓝田县尉,即使仅是挂名,但蓝田是畿县,畿县尉地位清优,往往能隔品授官,“是由地方官转入中央要官的一条途径”[18]参见:孙国栋.从《梦游录》看唐代文人迁官的最优途径[M]// 孙国栋.唐宋史论丛.上海:上海古籍出版社,2010。孙国栋认为,作为唐代失意文人的白日梦,《樱桃青衣》中所记卢生梦中的做官轨迹恰可代表肃、代、德三朝时文官迁转的最佳途径,这个途径即“进士及第,应宏词甲科,授校书郎(校书郎或正字)”-“授王屋尉(畿县尉)”-“迁监察御史”-“转殿中”-“拜吏部员外郎,判南曹”-“除郎中”-“知制诰,数月即真”-“迁礼部侍郎”-“改河南尹,迁兵部侍郎,除京兆尹,改吏部侍郎”-“三年掌铨,擢黄门侍郎平章事……”。柳宗元的仕宦途径与此前半部分吻合,可见其仕途起点不低。77。贞元十九年(803)闰十月,他即出为监察御史里行,这虽非正官,但是监察御史却是“由普通官选拔入清官的主要途径之一”[18]参见:孙国栋.从《梦游录》看唐代文人迁官的最优途径[M]// 孙国栋.唐宋史论丛.上海:上海古籍出版社,2010。孙国栋认为,作为唐代失意文人的白日梦,《樱桃青衣》中所记卢生梦中的做官轨迹恰可代表肃、代、德三朝时文官迁转的最佳途径,这个途径即“进士及第,应宏词甲科,授校书郎(校书郎或正字)”-“授王屋尉(畿县尉)”-“迁监察御史”-“转殿中”-“拜吏部员外郎,判南曹”-“除郎中”-“知制诰,数月即真”-“迁礼部侍郎”-“改河南尹,迁兵部侍郎,除京兆尹,改吏部侍郎”-“三年掌铨,擢黄门侍郎平章事……”。柳宗元的仕宦途径与此前半部分吻合,可见其仕途起点不低。77。到贞元二十一年(805)正月,因为得到王叔文的赏识,他自监察御史里行转为尚书礼部员外郎,由正八品直接擢升至从六品上。此时他只有三十三岁,仕途不可谓不顺。即使排除王叔文的破格提拔,柳宗元的仕途也在稳步上升[18]参见:孙国栋.从《梦游录》看唐代文人迁官的最优途径[M]// 孙国栋.唐宋史论丛.上海:上海古籍出版社,2010。孙国栋认为,作为唐代失意文人的白日梦,《樱桃青衣》中所记卢生梦中的做官轨迹恰可代表肃、代、德三朝时文官迁转的最佳途径,这个途径即“进士及第,应宏词甲科,授校书郎(校书郎或正字)”-“授王屋尉(畿县尉)”-“迁监察御史”-“转殿中”-“拜吏部员外郎,判南曹”-“除郎中”-“知制诰,数月即真”-“迁礼部侍郎”-“改河南尹,迁兵部侍郎,除京兆尹,改吏部侍郎”-“三年掌铨,擢黄门侍郎平章事……”。柳宗元的仕宦途径与此前半部分吻合,可见其仕途起点不低。74-90。韩愈记载了柳宗元任集贤殿正字时的意气风发:

其后以博学宏词授集贤殿正字。隽杰廉悍,议论证据今古,出入经史百子,踔厉风发,率常屈其座人。名声大振,一时皆慕与之交,诸公要人争欲令出我门下,交口荐誉之。[15]2407

既有踔厉风发的才气,又有交口荐誉的“诸公要人”,如果平稳做官的话,柳宗元会成为柳庆一支在后期仕途上的一颗耀眼明星。但是出于“许国不复为身谋”的志向与辅时及物的热情,他积极参与了王叔文集团的革新活动,因此也彻底改变了自己的人生轨迹。永贞元年九月,王叔文集团改革失败,作为此集团核心人物之一的柳宗元先被贬为邵州刺史,继而再被贬为永州司马。

柳宗元被贬后遭到的第一个打击是母亲卢氏的去世。其时卢氏已经六十八岁,因柳宗元被贬而随行至永州,至贬所永州后,她对柳宗元谆谆告诫:

汝唯不恭宪度,既获戾矣,今将大儆于后,以盖前恶,敬惧而已。苟能是,吾何恨哉?明者不悼往事,吾未尝有戚戚也。[4]826

在经历巨大变故之后,卢氏仍能以“明者不悼往事”来宽慰儿子,寄托于“大儆于后,以盖前恶”,但是在严酷的政治环境中,这样的期许已难以实现,柳宗元面对的是“诋诃万端,旁午构扇,尽为敌雠,协心同攻”[4]1956的现实和远贬南鄙的处境。因为路途中的颠簸与贬所的炎热卑湿,卢氏抵达永州后不久即去世,作为戴罪之身,柳宗元无法亲自将其灵柩奉归长安,为此他沉痛万分,复念及死去的父亲,更是愧悔不已:

呜呼天乎!太夫人有子不令而陷于大僇,徙播疠土,医巫药膳之不具,以速夭祸。非天降之酷,将不幸而有恶子以及是也,又今无适主以葬。天地有穷,此冤无穷。[4]825

呜呼!宗元不谨先君之教,以陷大祸,幸而缓于死。既不克成先君之宠赠,又无以宁大夫人之饮食,天殛荐酷,名在刑书,不得手开玄堂以奉安祔,罪恶益大,世无所容。[4]758

个人的理想与抱负被拦腰斩断,身陷咒骂与罪责,加之至亲因自己而死亡,柳宗元不免痛悔与自我怀疑。更何况,卢氏夙有改葬柳宗元祖父母之心愿,这也因为柳宗元被贬而没能实现。《先太夫人河东县太君归祔志》记云:

先君将改葬王父母,太夫人泣以莅事。事既具,而大故及焉,不得成礼。既得命于朝,祗奉教曰:“汝忘大事乎?吾冢妇也,今也宜老,而唯是则不敢暇,抑将任焉。苟有日,吾其行也。”及命为邵州,又喜曰:“吾愿得矣。”竟不至官而及于罪。[4]826

柳宗元祖父柳察躬本任德清县令,但去世后却未归葬长安祖茔[19]陈景云推测,柳镇曾为鄂岳沔都团练判官,故柳察躬夫妇是葬在了鄂境,而柳宗元赴邵州必经过鄂地,所以卢氏听闻其任邵州刺史而喜。但若细读《先侍御史府君神道表》,则柳察躬去世在柳镇出任鄂岳沔都团练判官前很久,故柳察躬不可能葬在鄂,更有可能葬在吴地,笔者对此另有专文考辨。参见:尹占华,韩文奇.柳宗元集校注[M].北京:中华书局,2013:830。,[4]830。唐人极重视迁葬,往往有数世之后仍费尽心力要将葬在外地的祖先迁回故里者,甚至对去世在外地的亲属,也常举行招魂葬,将其魂灵葬在祖茔。柳宗元未能克承先志将祖父母改葬,应该也是内心抱愧的。柳宗元对祖宗坟茔的重视,由他在元和四年(809)寄给许孟容的书信中亦可看出:

先墓所在城南无异,子弟为主,独托村邻。自谴逐来,消息存亡不一至乡闾,主守者因以益怠。昼夜哀愤,惧便毁伤松柏,刍牧不禁,以成大戾。近世礼重拜扫,今已阙者四年矣。每遇寒食,则北向长号,以首顿地。想田野道路,士女遍满,皂隶傭丐,皆得上父母丘墓,马医夏畦之鬼,无不受子孙追养者。然此已息望,又何以云哉![4]1956-1957

柳宗元的祖茔在长安万年县凤栖原[20]柳宗元文章所记祖茔有“少陵原”及“栖凤原”,似乎为二地,其实唐代所谓之“少陵原”与“栖凤原”位置相接极近,柳宗元《伯祖妣赵郡李夫人墓志铭》有云:“葬于万年县之少陵原,实栖凤原,介于我先府君、仲父二兆之间,神心之所安也。”“栖凤原”本应作“凤栖原”。参见:尹占华,韩文奇.柳宗元集校注[M].北京:中华书局,2013:833。,其父母均归葬于是,但是柳宗元一支门丁衰薄,祖茔并无兄弟照管,因此只能托付村邻,遭贬之后,照管祖宗坟墓的想法更成了泡影。所谓“主守者益怠”,或是柳宗元的揣想,但“昼夜哀愤……每遇寒食,则北向长号,以首顿地”的悲愤哀恸,确是柳宗元实实在在的痛切表现。他不仅未能实现复振宗族的愿望,还因贬谪而连累老母,甚至连祖宗坟茔亦无力照料。这样的哀愤,如何不令远贬永州的诗人椎心泣血,产生对家族的愧疚之感?

除了母亲去世、无力照管祖茔,还让柳宗元愧疚的是他的贬谪对自己亲族的影响。比如卢遵(柳宗元舅之子)在柳宗元遭贬时曾随行至永州,柳宗元云:“则余之弃也,适累斯人焉。”[4]1595内中颇以卢遵不能及时赴京师取名誉为憾。展现柳宗元此种愧疚更为贴切的例子是其堂弟柳宗直。柳宗直在柳宗元遭贬后随行赴永,他正直勤勉,才学亦优,但是因为柳宗元的缘故始终未能登进士第,柳宗元在《志从父弟宗直殡》中对此极为憾恨:

兄宗元得谤于朝,力能累兄弟为进士,凡业成十一年,年三十三不举,艺益工,病益牢。[4]821

元和十年(815)柳宗元再贬柳州,柳宗直又从永州南下,在赴柳州途中,“道加疟寒,数日良已”,结果到柳州后不久即匆遽离世,《志从父弟宗直殡》记云:“又从谒雨雷塘神所,还戏灵泉上,洋洋而归,卧至旦,呼之无闻,就视,形神离矣。”[4]821柳宗元对这个堂弟的才华与人品都非常欣赏,以柳宗直才华而论,如果没有变故,他在仕宦上当能有一定的前途,可能也会是柳氏家族的“芝兰玉树”,但是因为柳宗元的贬谪,这个家族才俊早早夭亡了,在《祭弟宗直文》中,柳宗元的语调浸透了悲苦与凄凉:

吾门凋丧,岁月已久,但见祸谪,未闻昌延,使尔有志,不得存立。延陵已上,四房子姓,各为单孑,慥慥早夭,汝又继终,两房祭祀,今已无主。吾又未有男子,尔曹则虽有如无,一门嗣续,不绝如线。仁义正直,天竟不知,理极道乖,无所告诉。[4]2650-2651

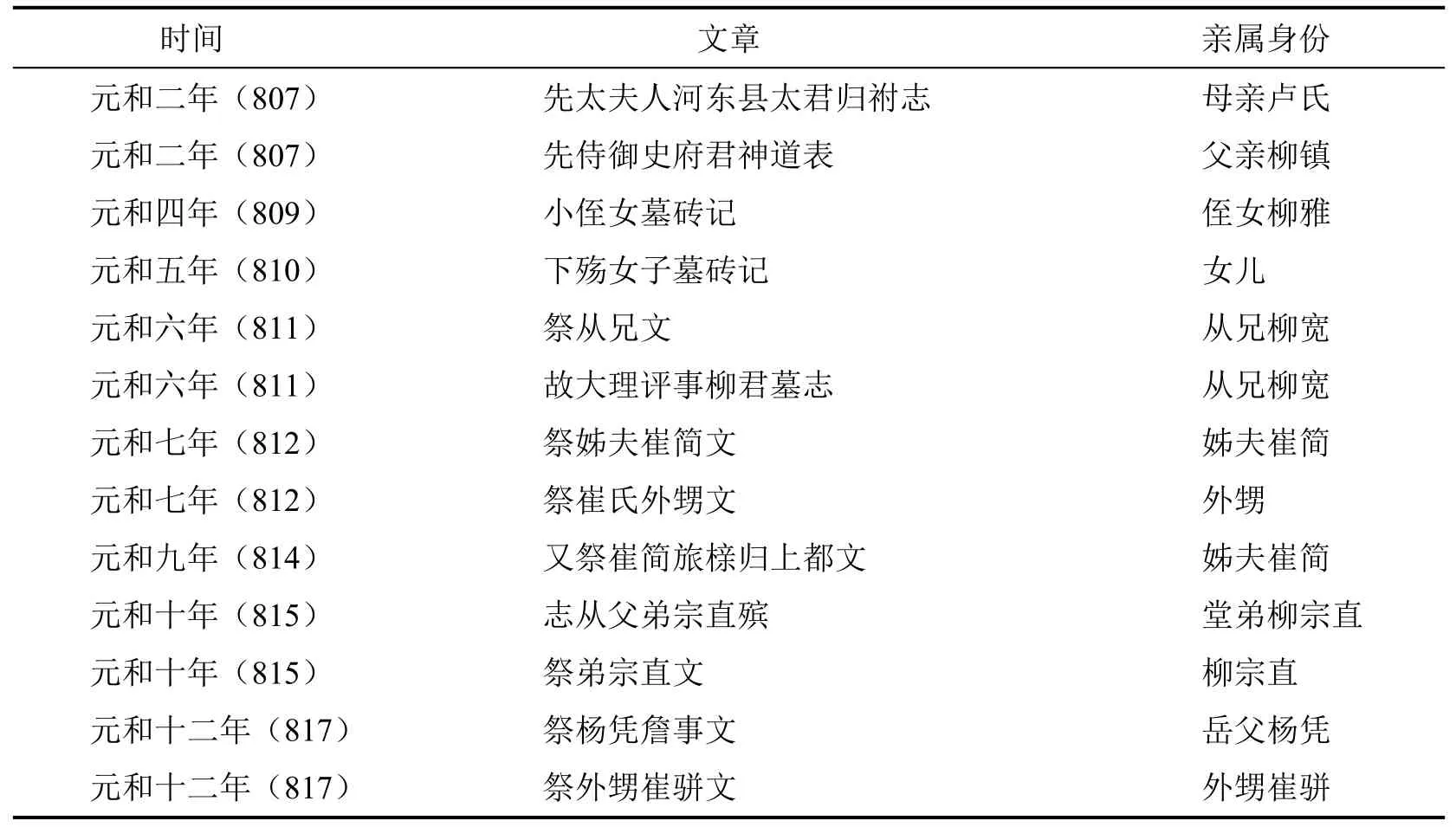

对柳宗直的悼惜中也包含了对家族前途的忧虑:柳氏之凋丧由来已久(由表3 就可见一斑),家族血脉始终单薄,“延陵已上,四房子姓,各为单孑”。延陵即延陵季子,为吴王寿梦小子[21]《史记·吴太伯世家》记云:“寿梦有子四人,长曰诸樊,次曰余祭,次曰余眜,次曰季札……季札封于延陵,故号曰延陵季子。”参见:司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982:1449-1451。。由“延陵已上,四房子姓”可推知,此处是指柳察躬第五子柳续,柳续之上复有柳镇、柳缜、柳纁、柳综四人,对应“四房”。这四房子嗣并不乐观:柳镇仅有一子二女;柳缜去世时仅有幼子幼女各一;此处所云之慥慥与柳宗直不知是谁出,但据“四房子姓,各为单孑……两房祭祀,今已无主”所言,二人各占一房,均属单传,如此则当分属柳纁、柳综;柳宗元复有二弟名宗一、宗玄,其父亦不能详,或即是柳续。林纾在解读此句时谓:“则宗直之死,于柳氏大有关系。可知宗直亡,而子厚又未有男子,宗直在客,子厚流贬异乡,骨肉相依为命,而宗直又舍之而去,则单孑之中,又独存为单孑,几于心绪茫乱,不知所为,但有呼天咎恨而已。”[4]2654此点明了柳宗元的沉痛。

表3 柳宗元贬谪期间所写亲族丧祭文

《先太夫人河东县太君归祔志》虽写于元和二年,但柳母卢氏逝世于元和元年(806)。所以从元和元年到元和十二年,除去元和三年(808)、元和八年(813)、元和十一年(816),柳宗元不断在为亲族书写着丧祭之文,这构成了他贬谪时光的重要组成部分。

沉沦于“炎荒万里,毒瘴充塞”[4]2651贬所的柳宗元,一再遭到亲人去世的打击,这让他贬谪中的郁结更难消退,而家族日益衰微的现实,也加深了他的绝望之感。家族复振的希望,终于在痛苦之中破灭了。我们在他元和六年所作的《祭从兄文》中可看到,他在追溯柳氏家族的荣光后便为家族人才凋零而悲慨万千:

呜呼!我姓婵嫣,由古而蕃,钟鼎世绍,圭茅并分。至于有国,爵列加尊,联事尚书,十有八人。中遭诸武,抑压雠冤,踣弊不振,数逾百年。近者纷纷,稍出能贤,族属旍曜,期复于前……神乎我欺,命返不延,兴起之望,是越是愆。[4]2647

柳宗元的家族愧疚,形成于他初贬永州之时,在他整个贬谪生涯中一直是一股潜流。其愧疚感之形成有两方面原因:一方面,贬谪期间亲族成员的去世对柳宗元有直接的打击,如其母卢氏与从弟宗直;另一方面,柳宗元的久谪南荒使其振兴家族的希望日趋渺茫,甚至连基本的宗族责任亦不能履行。对于出身于“钟鼎世绍”之族的柳宗元来说,这样的家族愧疚,无疑是强烈而深沉的。这种遭贬后对家族的愧疚感,在同是逐臣的凌准那里亦可看到。凌准是“永贞革新”失败后被逐的“八司马”之一,其家族虽并不像柳氏那么有名,但亦是“凌人古受氏,吴世夸雄姿”[4]2956,颇有辉煌的过去,而且在贬谪期间他同样遭受了至亲沦亡之痛。在面对“子道无以承乎家”的情状时,凌准感到深深的愧恨,自述云:“凡余之学孔氏,为忠孝礼信,而事固大谬,卒不能有立乎世者,命也。臣道无以明乎国,子道无以承乎家,下之得罪于人,以谪徙丑地;上之得罚于天,以降被罪疾。”[4]690在《哭连州凌员外司马》中,柳宗元即与之心灵相通:“高堂倾故国,葬际限囚羁。仲叔继幽沦,狂叫唯童儿。一门既无主,焉用徒生为!”[4]2956他在凌准的经历中看到了自己的影子,所以高呼“我歌诚自恸,非独为君悲”。近似的家族情感与经历,成了映照不同逐臣贬谪心态的一面镜子。

三、家族与自我:柳宗元贬谪心态的两重层次

柳宗元的家族认同和情感,还需要进一步从家族文化的角度来认识。隋唐承南北朝而来,其大族可分为江左士族、山东旧族与关陇贵族。柳氏家族所从属的关陇贵族,崛起最晚,但军功显赫,兼之与隋唐统治阶级关系密切,故而最具实权。在关中以官爵为贵的社会风气里,关陇贵族也形成了自己的大族认同,其底色便是以“冠冕为等级高下”[22]《新唐书》卷九五《高俭传》记太宗语云:“太上有立德,其次有立功,其次有立言,其次有爵为公、卿、大夫,世世不绝,此谓之门户。今皆反是,岂不惑邪?朕以今日冠冕为等级高下。”参见:欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:3841。。不过,山东旧族如崔、卢等,虽然屡遭统治者的贬抑,但在唐代社会中仍然享有极高地位,其家族之礼法、家风能始终维持。随着不同地域文化的融合与社会的发展,关陇贵族亦逐渐吸纳山东旧族的风气,不仅重冠冕,也开始重视起了礼法与家风,柳氏家族就是其中的显例。长庆二年(822)柳内则的墓志中云:

大凡氏族之大,婚媾之贵,关外则曰李、曰卢、曰郑、曰崔,关中则曰裴、曰韦、曰柳、曰薛。国朝差叙,则先后有别;品藻,则轻重甚明。其有本仁义雍和之教,禀阀阅相承之重。深敬祖始,不忘吾耦。则必慕族类而婚,依族类而嫁。使男得其配,女适其归……是为克家敬本之道,冀不失于百代也。其有舍族忘本,异尚封己,卑祖始而尊他门,厚币财而分甲乙,则必亲其所疏,疏其所亲。顾衣食而不知配耦之端,视步武而不知仁义之途。斯风俗之浇薄,保家之甚病。[23]参见:赵君平,赵文成.河洛墓刻拾零[M].北京:北京图书馆出版社,2007:510。

柳内则是柳诫言的孙女,辈分较柳宗元高,但去世在柳宗元之后。谭凯(Nicolas Tackett)将《柳内则墓志》中的这一段话视为唐朝最后一个世纪门阀观念的清楚表述[24]参见:谭凯.中古中国门阀大族的消亡[M].胡耀飞,谢宇荣,译.北京:社会科学文献出版社,2017:42。。我们可以看到,柳氏家族不仅将自己与山东旧族并提,且尤为注重自己的家风与文化。“慕族类而婚,依族类而嫁”,与山东旧族之间互为婚姻的风气内在潜通,所谓“本仁义雍和之教,禀阀阅相承之重”,亦表明了柳氏家族的自我认同之强。

又《旧唐书》载柳公绰治家云:“初公绰理家甚严,子弟克禀诫训,言家法者,世称柳氏云。”[7]4310柳公绰与柳宗元虽不出于同支,但皆为河东柳氏后裔。柳公绰于贞元元年(785)登贤良方正、直言极谏科,于大和六年(832)逝世,与柳宗元行年基本一致。从柳公绰治家之严上,可见柳氏家族家风传承之一斑。柳公绰之孙柳玭亦曾著书诫其子弟:

夫门第高者,可畏不可恃。可畏者,立身行己,一事有坠先训,则罪大于他人。虽生可以苟取名位,死何以见祖先于地下?[7]4308

随着家族认同感而来的,便是对家族的责任,“夫门第高者,可畏而不可恃”,明白地道出了这种责任的沉重,以及家族荣誉对于柳氏子弟来说有何等之重要。家族认同本质上是对身份的一种确认,作为旧族子弟,其所担荷的期待和责任与普通人迥不相同,这会对一个人的心态造成深刻的影响。

柳宗元正处于这种家族文化的笼罩之下,故而对家族的责任感,成了他心态的重要组成部分。前已述及,柳氏家族跌宕变迁史在柳宗元心中已然形成一种“兴盛-衰微-待复兴”的记忆,而在遭贬之后,“复兴”的希望无存,家族的责任亦难以担荷,因此,于被抛弃感、拘囚感和生命荒废感之外,他不能不感受到对于家族的深深愧疚。同时,他也不得不竭尽所能地弥补和缓解这种愧疚之情。

柳宗元遭贬之后对家族的复杂心态,还可从他对子嗣的忧虑中看出。遭到贬谪后不久,柳宗元振兴宗族的希望就已经逐渐转变为了胤续家族血脉的希冀,这当然与他自己无子嗣有关,但是在贬谪之后,胤续血脉居然成了他继续生存下去的主要目的,这就不得不令人注意。在《寄许京兆孟容书》中,柳宗元自述云:

宗元于众党人中,罪状最甚。神理降罚,又不能即死,犹对人言语,求食自活,迷不知耻,日复一日。然亦有大故。自以得姓来二千五百年,代为冢嗣。今抱非常之罪,居夷獠之乡,卑湿昏雾,恐一日填委沟壑,旷坠先绪,以是怛然痛恨,心肠沸热。茕茕孤立,未有子息。荒隅中少士人女子,无与为婚,世亦不肯与罪大者亲昵,以是嗣续之重,不绝如缕。每当春秋时飨,孑立捧奠,顾眄无后继者,惸惸然欷歔惴惕。恐此事便已,摧心伤骨,若受锋刃,此诚丈人所共悯惜也。[4]1956

同年其在《与李翰林建书》中亦言:

唯欲为量移官,差轻罪累。即便耕田艺麻,娶老农女为妻,生男育孙,以供力役。[4]2009

柳宗元的心愿甚至不再是娶士人女子,只要是老农之女亦可,对嗣续的忧虑,确实成了他贬谪后的一块心病,这是与“不孝”的焦虑紧紧联系着的。元和五年他寄书岳父杨凭云:

独恨不幸获托姻好,而早凋落,寡居十余年。尝有一男子,然无一日之命,至今无以托嗣续,恨痛常在心目。孟子称“不孝有三,无后为大”。今之汲汲于世者,唯惧此而已矣。天若不弃先君之德,使有世嗣,或者犹望延寿命,以及大宥,得归乡闾,立家室,则子道毕矣。过是而犹竞于宠利者,天厌之!天厌之![4]1980

他在求恳书信中反复提及自己对后嗣的希望,不无想借此博得同情,以获得求恳对象奥援之意。但如果联系他对家族的愧疚感来看的话,又可发现他对嗣续的忧虑实可视为经历贬谪后其家族认同最后的红线。《孝经》云:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。”[25]参见:皮锡瑞.孝经郑注疏[M].吴仰湘,点校.北京:中华书局,2016:13。遭贬后的柳宗元已经谈不上“孝之始”和“孝之终”了:以身体发肤而论,远谪的他“百病所集,痞结伏积”[4]1955,后期甚至“今年噬毒得霍疾,支心搅腹戟与刀。迩来气少筋骨露,苍白瀄汩盈颠毛”[4]2760;以扬名荣亲而论,他已是“立身一败,万事瓦裂,身残家破,为世大僇”[4]1957。贬谪本来已令父母蒙耻,自己又未能振兴宗族,作为柳氏家族的一员,他唯一能做的就是为门衰祚薄的家族留下胤嗣,这或许可以稍微弥补他的愧疚之感,在心理上获得一些补偿。

延续子嗣,是柳宗元缓解其家族愧疚的一个途径。除此之外,他的自我信念,也在发挥着作用。作为河东柳氏子弟,柳宗元的家族认同与情感,可以说是旧的士族传统投映在他身上的影子,但他身上还涌动着另一方面的特质,即贞元、元和时期所形成的新的士人精神。这种精神,表现于政治,是通经致用、辅时及物;体现于文化,则是士人自我个性的高扬,是对恶的批判抗争与对道的执著坚守[26]参见:尚永亮.贬谪文化与贬谪文学:以中唐元和五大诗人之贬及其创作为中心[M].兰州:兰州大学出版社,2004:30-67。。旧的士族,经由武后、玄宗等朝的风云涤荡,加之受科举制度的影响,在政治上逐渐为庶族寒门出身的士人所取代。此类士人既以文进身,同时也有着较高的参政积极性,贞元、元和时期正逢安史之乱后的中兴阶段,故士人的经世热情与主体精神均达到了一个高峰,柳宗元虽出身旧族,但为时风所驱,怀抱“欲为圣明除弊事”的雄心,积极投入改革浪潮之中,政治上的困厄并未能消除其对“大中”之道的信念,因此柳宗元在精神上的自我认同其实并不弱于其家族认同。

在贬谪时期,基于家族认同上的忏悔心态与基于自我信念的执著抗争,实际上构成了他心态既矛盾又融合的两重层次,使得柳宗元的自我认知在不同的层面呈现了不同的面貌。柳宗元在面对亲族时极为自责,如他在父母墓志文与寄亲友书中自称“身为大僇”“恶子”“罪人”,在《送从弟谋归江陵序》中谓“追计往时咎过,日夜反覆,无一食而安于口、平于心……振吾宗者,其惟望乎尔”[4]1587。他自陈愧疚之情,而将复振宗族的希望寄托在了像柳谋这样的后辈身上。但是,当跳出对亲族的哀思时,他的自我认知又有不同,他在永州时所作的《谪龙说》之中便有“今吾虽辱尘土中,非若俪也”[4]1144的呼号,在《答周君巢饵药久寿书》中亦有“苟守先圣之道,由大中以出,虽万受摈弃,不更乎其内”[4]2107的慷慨之言,这种“万死投荒”之中的坚守,跟他在与亲族文字中自怨自艾的愧悔是有着鲜明对比的。

当延续家族的愿望与个人的执着信念相遇,这两面反而融合起来,成了柳宗元在艰苦贬谪生涯中的一种心理支撑。正如上文所说,他对子嗣的重视正可看作一种心理补偿,是其家族责任最低也最迫切的要求,他将此称为他贬谪后仍“徒欲苟生幸存”[4]910的理由之一。在延续子嗣之外,柳宗元的另一个理由即致力著述,以颂唐德、垂不朽。《与萧翰林俛书》中谓“朝夕歌谣,使成文章。庶木铎者采取,献之法宫,增圣唐大雅之什”[4]2000,就是此意。在“立德”与“立功”的可能化为泡影后,这种“立言”的冲动亦可视为士人进取精神的最后退路。这两个理由与延续家族的愿望、个人的生命意志相对应,在一定程度上消减了家族愧疚带给柳宗元的阴郁之情。

四、结 语

在元和逐臣中,柳宗元心情之郁结与苦闷是无有比俦的,这与他所经受的“多重痛苦”[27]参见:戴伟华.放情咏《离骚》:柳宗元永州创作心态试论[J].扬州师院学报(社会科学版),1994(2):1-7。息息相关。这“多重痛苦”之一,即其痛苦心态背后的家族因素。中古士族发展至唐,在政治上虽已不复以往的荣光,但在社会上依然有着强大的影响力,柳宗元出身的河东柳氏是隋唐大族,家族文化延续不绝,因此在他的身上也有着比别人更强烈的家族认同与家族感情。旧的士族传统与新的士人精神在柳宗元身上交汇,既矛盾又融合,对此加以剖析,或许能帮助我们更深入地走进这位苦闷诗人的心灵世界。