出土秦至汉初《质日》类文书检讨

唐强

摘 要:在历表干支下加注节气、伏腊、神煞和具体事况等是秦汉历书的常见形式。目前所见出土自名《质日》的简册,所注的内容均为具体的事况而无神煞语词,具有明显的行政功用;加注神煞语词的历书不加注具体的事况,且需与日书配合使用。二者是两种不同类型的历书。准此,港中大藏简95—119号简不宜定名为《质日》;北大秦简“卅一年”“卅三年”两件历书尚未完全公布,但已知附注建除神煞、大小时和日夜长短,也暂不宜定名为《质日》;银雀山汉简《七年□日》的定名需重新考虑。历书所加注的内容及其功用是判定历书性质的重要依据,《质日》只注事况而不涉神煞,不能作为秦汉时期在历表干支下加注文字的历书的通名。

关键词:秦至汉初 质日 历日 历书 定名

《质日》是秦至汉初一种十分重要而常见的历书。但由于传世文献未载,出土的自名《质日》又十分有限,故学界对《质日》的性质、内涵以及与其他历书的区别等都还没有全面的认识,既有的认识也有待进一步检验。与此同时,学界又积极地采用“质日”这一新名称对既往的、新出土的无题名材料进行定名。正确的定名有利于聚合材料、归纳共性,但错误的定名会淆乱对本体的认识,使问题变得更加复杂。遗憾的是,从目前已定名的历书来看,似已有性质不够明确的材料被当成《质日》。有鉴于此,笔者认为有必要据已知的自名《质日》,重新归纳特征、理解内涵,对一些不恰当的定名作一个检讨。

“质日”的词义,学界还没有比较统一的认识,李零、苏俊林、肖从礼、陈伟等先生以及岳麓秦简整理者都提出过不同的推测,刘乐贤、工藤元男等先生则直接说“质日”的确切含义还不太清楚,可见对已有诸说并不完全信从。笔者对“质日”的理解亦无新见,好在这并不十分影响后文的研究,因此我们不准备就此多作讨论。

陈梦家、刘乐贤、陈侃理等先生都曾对出土秦汉历书作过统计和分类。陈侃理先生的文章后出,收录的材料更齐全,分类更翔实,因此后文主要参考陈氏的分类和搜集的材料进行考察。截至目前,学界已经完整公布图版和释文的自名《质日》仅有岳麓秦简《廿七年质日》《卅四年质日》《卅五年私质日》和睡虎地汉简文帝前元《十年质日》四件。因此,下文即主要在这四件自名《质日》的基础上展开讨论。

一、《质日》私文书性质中所体现的行政功用

对岳麓秦简三份《质日》及相关历书的官私性质问题,学界已有比较充分的讨论。蔡万进、郑传斌等先生认为尹湾汉简《元延二年日记》是一种官方文書档案;苏俊林、肖从礼、于洪涛、陈侃理等先生认为岳麓秦简三件《质日》是一种私人文书、是“私质日”,而里耶秦简中的一份行庙记录8138+8174+8522+8523就是“官质日”。从现有的讨论看,认为岳麓秦简《质日》等是私人文书应是学界比较主流的意见。蔡、郑二位先生之文早出,未见到自名《质日》的材料,因此认为《元延二年》这类历书是官方档案无可厚非。

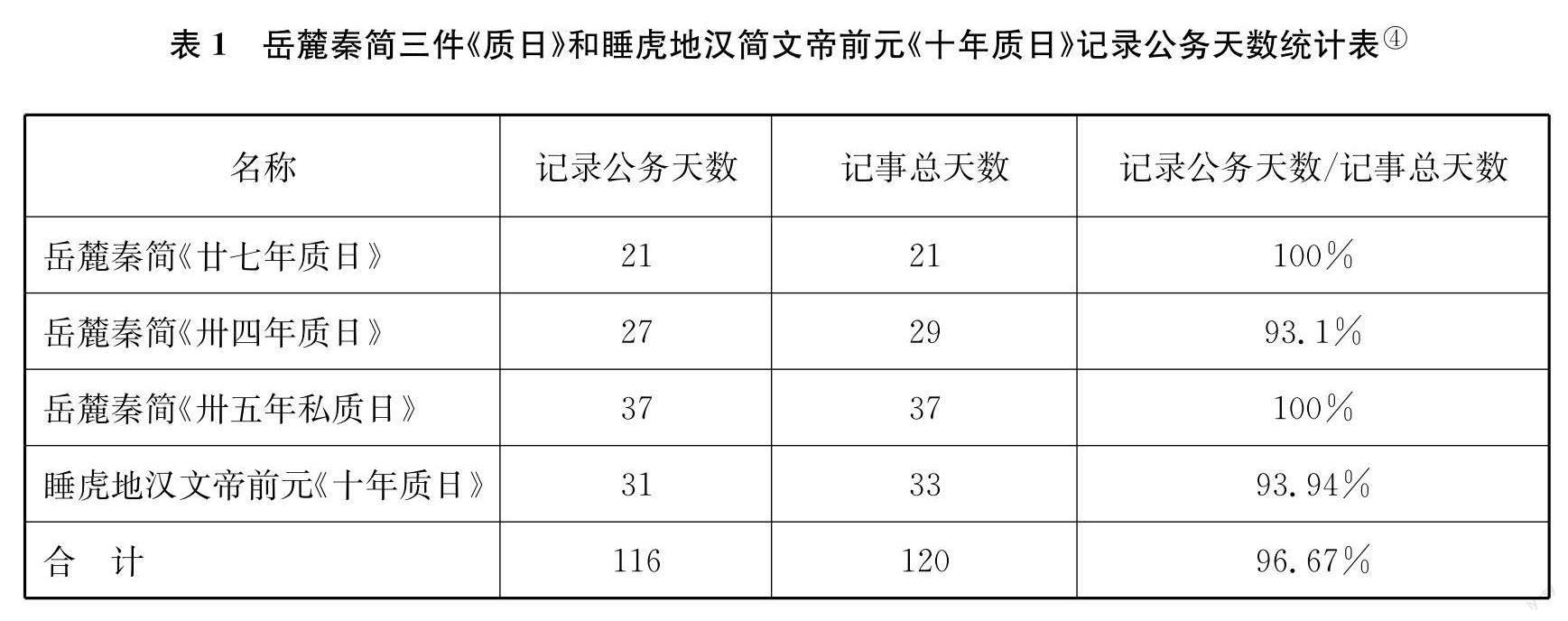

其实,以上学者对《质日》及类似历书官私属性的讨论,并不存在不可调和的矛盾,言其“官”或“私”,都有相当的道理。强调“官”的属性,主要是着眼于干支下加注的内容几乎全是官吏办公或出行记事,很少涉及个人私事;强调“私”的属性,主要是着眼于《质日》的归属和使用:为私人所有、供个人使用。正因为如此,前引苏、肖、陈等先生也承认《质日》上的大量官事记录体现了强烈的行政色彩。为了更直观地展示四件《质日》的行政功用,笔者统计了它们干支下加注内容的情况,如表1所示:

由表1可知,四件自名《质日》“记录公务天数/记事总天数”的比例均超过93%;合计四件材料的数据,在记事内容比较明确的120天中,有116天是公务事项或与公务相关,比例高达96.67%。这说明《质日》主人记录这些事况主要是为行政工作服务的,即前文所说的“强烈的行政色彩”。

另,《岳麓书院藏秦简(肆)》“狱校律”(简232—236)规定,官吏拘系犯人会狱治当输、当传者时,除了要记录狱断及行年日月外,还要“诣所县官属所执法,即亟遣,为质日,署行日”。简文中的“质日”,整理者注曰:“记录日期行程。”虽未直接征引岳麓《廿七年质日》等材料为例,但从其释义来看,整理者应该是认同此处的“质日”符合自名《质日》的特征(记录公事和行程)。笔者认为,其实径将此处的“质日”理解成本文讨论的在干支表下加注具体事况的《质日》恐亦无大碍,简文中的“为质日”大意就是要求官吏拘系犯人会狱治时要制作《质日》记录行程等情况。国家律令明文要求官员“为质日”,这也可以证明《质日》不宜单纯地看作私人文书,它服务于公务活动的特点十分突出。

综上所论,我们认为在讨论岳麓秦简《质日》这一类历书时,在认可其私人属性的基础上,同时还需要对加注文字所体现的行政功用给予足够的重视。

二、《质日》干支下不加注神煞语词

梳理四件自名《质日》加注文字的情况,还有一个值得注意的问题,即所有的加注内容均是具体的事况记载,间或辅注伏腊,但并没有见到任何神煞语词。这是因为出土的历书材料太少,还是《质日》本来就不加注神煞语词呢?

从四件自名《质日》来看,它以干支历表为依托,记载简要的事况,有事则记,无事则阙。干支表本身只是一个载体,其重点是在加注的文字及所体现的功用上。陈松长先生说“岳麓秦简《质日》的主要功能是记事”;李忠林先生对岳麓秦简三件《质日》中一些朔日干支不规范的现象(有些画有墨丁、格式为“某月+大小+干支”的表达却不是朔干支)解释说“归根结底是因为它并非历谱”,言外之意也是说《质日》的重点在所记的事况上;晏昌贵先生说《质日》的性质“是记录墓主功劳的凭据”;李零先生认为张家山汉简文帝前元《七年质日》和银雀山汉简《七年□日》的用途“不是选择视日,而是记录政事,和管理有很大关系”。可见,在加注内容以记录公务事项为主、供用户记录和查询、服务于行政工作的《质日》中,似乎并没有出现神煞语词的必要,四件自名《质日》上也确实没有这样的内容。另一方面,那些干支下注有神煞语词的历书,如肩水金关汉简《元始六年历日》、日照海曲简“汉武帝后元二年”、敦煌汉简“地节元年”等,都没有加注具体的事况。因此之故,我们认为这些历书的干支下是加注具体的事况还是神煞语词,是截然不同的,应当看作两类历书。睡虎地77号汉墓除前文引用的汉文帝前元《十年质日》外,保存完好和基本可复原的《质日》还有十件、不能复原的零散材料有两件,目前均尚未公布,值得期待。相信随着这一批自名材料的公布,学界对秦至汉初《质日》的认识会更加深刻和全面。

三、几件相关历书的讨论

除前举四件自名《质日》外,还有一些历书在形制、编排和加注内容等方面都与《质日》相似,同时也有差异。为了更好地了解《质日》与那些相关但题名不清的历书的关系,我们循着陈侃理先生的统计,按图索骥,挑选了十余件年代确定、图版和释文均已公布(或未公布但有比较详细的介绍)的历书进行对比。这些材料已编联复原,形制清楚,内容相对丰富,能够较好地反映秦汉时期历书的大致面貌。现将这些材料的年份、加注内容、自名情况等信息统计如表2:

以下试就表2中的几件与《质日》相关的历书略作讨论。

(一)银雀山汉简《七年□日》

表2中的“银雀山元光元年”自名《七年□日》,“日”上之字漶漫不清,罗福颐先生摹写作“(力见)”,陈久金、陈美东二位先生在《临沂出土汉初古历初探》一文中采纳了罗氏的意见;吴九龙先生将此字隶定为“(币见)”,但与罗氏一样认为就是“历”字。后来刘乐贤先生将其改释为“视”,认为“视日”就是看日、选日的意思,与日者之术有关。张家山M336墓出土自名历书《七年质日》后,李零先生将“质日”与“视日”系联,认为“质”“视”可通,“质日”是“给执事、视事的值班官员看,用来记录政事,用以考核政绩”。对比《七年□日》和四件自名《质日》,仅就加注的内容而言,区别是很明显的,如表3:

“八节”“伏腊”作为古人生产生活中重要的节气、节日而标注在历表上,但它本身没有明显的性质倾向,因此不能作为区别特征。“出种”,除睡虎地汉文帝前元《十年质日》、银雀山汉简《七年□日》和孔家坡汉简景帝后元二年外,又见于日书及相关文献。如下:

(1)到明出穜(种),即□邑最富者,与皆出穜(种)。即已,禹步三出穜(种)所,曰:……

(周家台秦简《病方及其他》简349—350)

(2)五谷良日,己□□□□出穜(种)及鼠(予)人。壬辰乙巳,不可以鼠(予)。子,亦勿出穜(种)。

(睡虎地秦简《日书乙种·五谷良日》简64)

(3)始耕田之良日,牵牛、酉、亥。辰、巳不可穜(种)、出穜(种),乙巳、壬不可予、入五穜(种)。

(孔家坡汉简《日书·始穜》简453)

对“出种”的理解,笔者目力所及,主要有四种意见:取出种子;卖出种子;与耕种日的吉兇有关的概念;为祈求种子发育良好而举行的某种农事仪式。顾名思义,“出种”的本义应该与农事、耕种有关,但频繁地出现在历书上,恐怕不是指具体的农事活动。不过既然与八节、伏腊等一同注在历表上,那么很有可能就是一种与节气、节日相似的标注。周家台秦简《病方及其他·先农》简347—353记民间在腊日祭祷先农的具体过程,其中有“出种”的环节,最后说“恒以腊日塞祷如故”。腊祭塞祷、祠先农是中国古代重要的礼俗活动,秦汉以降,祭祀的时间也基本固定下来。我们推测“出种”可能正是随着腊祭、祠先农的传统而逐渐固定成为一种与节气或节日相似的重要日子,被标注在历表上。如此,在历表干支下的“出种”就应该看作是一种类似节气的标注,它与八节、伏腊一样,都不是典型的区别特征。再回到表3统计的加注内容上来,银雀山汉简《七年□日》与四件自名《质日》的主要区别在于“反支”和具体事况上:《质日》以记录公事为主,具有极强的行政功用,而银雀山汉简《七年□日》中毫无体现;“反支”是常用的神煞名,而《质日》中并不包括神煞语词。可见,银雀山汉简《七年□日》不以记录公事、服务行政工作为主要目的,与典型《质日》是有区别的。

这里顺带讨论一下《七年□日》的定名问题。如前所述,由于“日”上之字漶漫不清,释“(历见)”释“视”都不是确论,但二者在理解上可以沟通。罗福颐先生认为是“(历见)”,“(历见)(历)日”就是历书、历谱;刘乐贤先生认为是“视”,“视日”就是看日、选日的意思,而查看时日本来就是历书的基本功能。因此,无论是“历日”还是“视日”,它都与历表(用于查看时日)的关系较近而与《质日》(记录公事、服务于行政工作)的关系较远。肩水金关T23探方出土过一份西汉末孺子婴时期自名《元始六年历日》的历书,干支下加注的内容包括建除、分至、四立等,后附有神煞周期表。这件历书不记具体的事况而附有一组神煞周期表,毫无疑问是供看日、选日之用的,与日书选择关系密切。另外,日照海曲简中还有一件“汉武帝后元二年”,整理者结合形制、内容等,参考刘乐贤先生等对银雀山汉简《七年视日》的定名,将其定名为《汉武帝后元二年视日》。这件历书的干支下记有与汉代阴阳家观念有关的刑德七舍,与占家、日者的择日术有密切关系。试将银雀山汉简《七年□日》、海曲简“汉武帝后元二年”、肩水金关汉简《元始六年历日》加注的内容作简要对比,如表4:

表4中的三件历书均注神煞语词而没有具体事况,表明它们更有可能与日书选择相关。换言之,刘乐贤先生定名为“视日”的银雀山汉简《七年□日》与肩水金关汉简的自名《历日》更相近,而与《质日》关系较远。虽然刘乐贤先生说“经反复观察照片和摹本”,但恐怕银雀山汉简《七年□日》就是“历日”的可能性仍不能完全排除。而海曲汉武帝后元二年是据《七年□日》而定名的,自然也不足为据。如认同以上理解,那么目前所见出土秦汉历书中,还没有明确的自名“视日”的材料。这一点,可能是日后讨论秦汉历书材料、特别是使用“视日”这一名称时需要特别注意的问题。当然,纠结于银雀山汉简《七年□日》篇题中的未释字究竟是“(历见)”还是“视”是徒劳的,在新的证据出现之前,为谨慎起见,我们认为宜定名作《七年(口见)日》。

(二)敦煌汉简“地节元年”和“元康三年”

两件历书都属于陈侃理先生所分的简首日序十二栏横读式。“地节元年”干支下记事包括节气(分至、四立、伏腊)、时辰、建,“元康三年”干支下记事包括节气(分至、四立)、建,前者多记八个时辰(平明、日出、食时、隅中、日中、餔时、日入、黄昏),其余的基本相同。前文已述,历书中标注节气不是典型的区别特征,但“建除”是十分常见的神煞名,也是吉凶占断的重要方法,与日书使用密切相关。程少轩先生据复原后的肩水金关汉简《元始六年历日》认为,“汉代历书除日期下有历注外,还可能配有一组神煞周期表,这使我们对汉代的历书有了新的认识”。

可见,敦煌汉简这两件历书像《元始六年历日》一样后附神煞表的可能性是存在的。退一步讲,即使我们不作这种推测,至少也可以說敦煌汉简“地节元年”和“元康三年”这两件历书未注具体事况而注有建除,因此与《质日》差异较大,而与那种用于择日、选日的历书更相近。

(三)周家台秦简《卅六年日》

表2中的“周家台卅六年”自名《卅六年日》,加注内容不甚明确,但与四件自名《质日》相比,区别较大。具体表现在:

第一,两者自名不同。

第二,两者的形制、结构、阅读方式不同。

第三,两者加注的数量、内容有较大差异。

第四,两者所归属的类别不同。整理者原将《卅六年日》与“秦始皇三十四年”(即周家台《三十四年质日》)合编,统于《历谱》之下;后来夏德安先生注意到《卅六年日》与《日书》的密切联系,认为它们是一个完整的文书单元,《日书》和历谱原本应该是合抄在一起的。目前,学界大都接受了夏德安先生的意见。比如陈伟先生主编的《秦简牍合集》将《卅六年日》置于《日书》类之下,而将《三十四年质日》单独列为一项,正是采纳了夏氏之说。

夏德安先生在谈及《日书》的使用时,认为《日书》必须与历谱配合使用,使用者需要查询历谱,将吉凶占断和具体时日联系起来。邓文宽、陈侃理先生等也有相似的看法。周家台秦简《日书》中有一篇《卅六年置居》,正加强了《卅六年日》与《日书》的关系。另外,刘国胜先生等曾指出《卅六年日》与孔家坡汉简“景帝后元二年”的形制、编排都十分近似,而孔家坡汉简中最主要的《日书》和《历日》(即“孔家坡景帝后元二年”)分别出土于M8椁室头箱位置的左右两侧,也透露出“景帝后元二年”与《日书》的密切关系。可见,周家台秦简《卅六年日》和孔家坡汉简“景帝后元二年”这一类历书与日书配合使用的可能性非常大,与以记录行政公事为主的《质日》关系显然比较远。

以上讨论的几件历书均与日书关系密切,而与典型的《质日》有较大区别。不少学者也早注意到不同于《质日》的其他历书材料。刘绍刚、郑同修先生径言《质日》的主要内容是记录墓主的行程和公务,“与有建除、八魁、血忌、反支、天李等占家历注的历书不同”。肩水金关汉简《元始六年历日》后附有血祭、月杀、刑德等神煞表,或许就是刘、郑所说的“占家历注的历书”。刘乐贤先生也十分审慎地指出,那些只是用来查询时间而不用来记事的历书可能不叫“质日”或“视日”,“质日”或“视日”是否是秦至汉初乃至全部秦汉历书的通名,还不能肯定。从表2中所列的材料来看,并没有一份自名《质日》的干支下注有神煞语词,也没有体现出择日、选日的功用,刘先生审慎的态度是十分可取的。因此,鉴于二者在内容和功用上的显著不同,我们有理由怀疑这种记有神煞语词、与日书关系密切的历书并不是《质日》。

四、几件历书的定名检讨

以上,从历表干支下加注内容反映的不同功用,讨论了四件自名《质日》和银雀山汉简《七年□日》等其他几件有神煞语词的历书的特征。从目前所见材料看,秦至汉初的《质日》应该具备以下特征:以干支表为依托,加注简要事况;属于私人文书,但记事内容绝大多数为公务事况,服务于行政工作;记事内容除少量节气外,其余均为具体的事况,没有日书选择、神煞语词。下面,我们主要参考以上特征,从自名、加注内容、功用三个方面对几件历书进行简要检讨。

(一)港中大藏简第95—119号简

《香港中文大学文物馆藏简牍》之“汉代简牍”第95—119号简,整理者原定名为《干支表》,编于《归行》《陷日》《盗者》《取妻出女》《禹须臾》《嫁子刑》《艮山》《诘咎》《稷辰》《玄戈》《行》《四徼》《帝》《五行》《有疾》《良日》《八魁、血忌》《虚日》《报日》《日夜表》《生子》《吏》篇之后,共置于《日书》一类之下。后来,永末高康、王强两位先生先后撰文,都将第76号简(《日夜表》)与第95—119号简合编,通过排列干支进行复原,将时间推定为汉文帝前元十二年(前168),并且认为这是一份质日的残卷,最后定名为《汉文帝(前元)十二年质日》。

第76号简(即《日夜表》)释文如下:

日五夜十一。 ●正月大,日七夜九。 ●三月大,日九夜七。 ●五月大,日十一夜五。 ●七月大,日九夜七。 ●九月大,日七夜九。

该简顶部残断,但据后面罗列的单月次序可以推测残去部分应该是“●十一月大”或“●十一月小”。把一年中单双月的大小、朔日干支分别抄写在一枚简上,并在月份前画上方形或圆形的墨丁,是本文讨论的这种历书的常见特征。此外,现存的26枚简(简95—119,简76)中有两处历注,一处注“休”,另一处仅有墨迹残留。按,永末高康、王强两位先生将76号简与95—119号简合编有一定道理,但仅凭以上两点就将这一组简定名为“质日”,则稍显证据不足。理由如次:

第一,缺少自名。

第二,注事内容太少,无法判断具体功用。

第三,在抄写单、双月名的简(76号简)上杂糅日夜长短的内容,不见于其他几件自名《质日》。睡虎地秦简《日书》中的三篇《日夕》、放马滩秦简《日书乙种》中的两篇《日夜》也有各月昼夜长短的记载,可资参考。

第四,日书是港中大简的大宗,整理者将95—119号简置于《日书》类之下,透露出二者之间可能存在的联系,且与前文提及的《日书》需配合历表使用的现象相符合。另外,上面提及的睡虎地简中的三篇《日夕》和放马滩简中的两篇《日夜》,也都是收在《日书》之中,这都说明它们与日书的关系十分密切。

因此,暂不讨论将简76与95—119合编是否合适,仅就现有的证据来看,将港中大简76+95—119定名为“质日”恐怕还不足以让人完全信服。相反地,我们认为它更有可能是前文讨论的那种加注神煞、需与日书配合使用的历书。

(二)北大秦简“卅一年”“卅三年”

目前尚未公布,整理者定名《质日》。兹摘录相关介绍如下:

北大秦简的卷〇、卷五分别为秦始皇三十一年(前216年)、三十三年的歷表。……卷五有一枚简,正面空白,背书一个“日”字,当是该卷篇题。可惜“日”字上恰巧残断,无法判断原来是否还有字。……

两种质日都在每日的干支下留有空间,加注两类内容,一是在部分日期下注有记事性的词句,二是有规律地注明当日的建除。加注建除的方法是,从每月的第一个建日开始,依次注出十二名的一个循环为止。……

此外,卷〇末尾还有闰月(后九月)干支和一个简短附录。这个附录书写有一年中各月份的大小时所在和日夜长短比例。

由上可知,“卅三年”自名《日》,但“日”字前面是否有字、有什么字,并不清楚。另蒙陈侃理先生电邮告知,“卅一年”未找到篇题简,但陈氏既未特别强调“卅一年”和“卅三年”的区别,想必应该是比较相似的,故暂将其视为同一类。

陈先生介绍“卅一年”“卅三年”干支下有“记事性词句”,惜未透露更多信息,不知道是具体的事况记载,还是普通节气,抑或像周家台《卅六年日》中那一类性质不明者。但既然注有建除,后又附各月大小时所在和日夜长短比例,似与肩水金关《元始六年历日》后附神煞周期表中的“小时”、睡虎地秦简《日书》中的《日夕》篇多有相似之处。因此,为谨慎起见,我们认为北大秦简“卅一年”“卅三年”或暂不宜定名为《质日》。

(三)尹湾汉简《元延二年》

自名《元延二年》,整理者据干支下加注的内容定名为《元延二年日记》。后赵平安先生据同墓所出的随葬器物清单《君兄缯方缇中物疏》中提及的“记一卷”和传世文献对“记”的记载,将其定名为《元延二年记》;张显成先生“考虑到本日记的内容属墓主师饶在东海太守功曹史有关日常工作的记载”,故改称为《元延二年视事日记》;晏昌贵先生认为与岳麓秦简三件《质日》相似,故将其称为《元延二年质日》。简册干支下加注文字的天数达187天,虽有不少事况的公私情况难以判断,但仅从性质明确的部分来看,公事、私事都十分丰富。在这187天的事况中,除去八节、伏腊外,其余全是墓主个人活动的相关记录,没有神煞语词,说明《元延二年》的主要功用是“记事”。但它是否能定名为《质日》,则可以商榷。

工藤元男先生说虽然《元延二年》不以“质日”为题,但仍属于“质日”性质。我们基本同意工藤先生的意见,但需补充的是,即使《元延二年》属于“质日”的性质,也并不意味着它的篇题就一定是“质日”。西汉成帝元延二年(前11)距已出的自名《质日》中年代最早的岳麓秦简《廿七年质日》已经210年,距年代最晚的睡虎地汉简《十年质日》也有160年,时间跨度较大;另一方面,与四件自名《质日》相比,虽然干支下加注的文字均为具体的事况,但《元延二年》中加注私事的比例极大增高,私人色彩更重,产生新名称的可能性不能排除。综上两点,又考虑到“名从主人”的命名原则,我们认为应当据其自名定名为《元延二年》,而不宜定名为《质日》或其他。

以上是我们认为不宜或暂不宜定名为《质日》的几件历书材料,而适宜定名为《质日》的历书,周家台秦简“卅四年”即是佳例。周家台秦简“卅四年”属于陈氏所分的逐日干支六栏横读式。虽无篇题,但首简上端约有2/5残断,推测篇题可能就在残去的那部分简上。“卅四年”干支下加注文字的天数共55天,除去2天注“嘉平”,余下53天均为公事记录,具有很强的行政属性,与我们前文分析的《质日》的典型特征相符。学界根据形制、内容、功用将“卅四年”定为《三十四年质日》,正确可从。另外,里耶秦简92282应该也是一份《质日》,只是书写格式与几件自名《质日》相比稍有不同。

余论

李零先生过去在讨论《质日》与《历日》的关系时,认为“质日”是秦代和西汉早中期这种在干支下加注文字的历书的通名,“历日”只是后人变易“质日”之名的叫法。虽然现在暂未见到秦至汉初的自名《历日》,已公布的几件自名《历日》材料年代稍晚,但通过前文的讨论可知,《历日》加注建除、反支、刑德等神煞语词,与日书关系密切,而与加注具体事况的《质日》差异较大,二者应是不同类型的两种历书,而恐非李零先生所说的只是名称的变易。但“质日”之称沿用到何时,“历日”之称可上溯到何时,以及它们之间的衍变、分合等问题,囿于材料,暂时无法作更多的讨论。不过可以肯定的是,秦汉时期的这种在干支下加注文字的历书,难以用某一个固定的“通名”来概括,“质日”和“历日”都无法胜任。

需要补充说明的是,虽然几件性质明确的《质日》与《历日》加注的内容判然有别,但考虑到二者在形式上的相似性,且都是官吏工作中重要而常用的“工具书”,因此,要做到绝对的泾渭分明恐怕比较困难。例如,前文检讨的港中大简95—119和北大秦简“卅一年”“卅三年”,我们都更倾向于认为是《历日》(或同类的历书)而非《质日》,但它们却注有显然不是神煞的“休”和一些“记事性词句”,周家台《卅六年日》也注有“食人米四斗、鱼米四斗”“泽”“此中床”等似与神煞无关的词句。可见,加注具体事况或神煞语词在同一件历书上是否绝对不能共存,目前恐怕还不能妄下结论。随着新材料的不断出土和公布,必将有更多的历书材料进入学界视野,我们在讨论这些历书时,应该充分重视它们在加注的内容及所体现的功用上的差异,同时将其置于历时的动态变化中,谨慎地进行定性、定名。

附记:感谢匿名审稿专家提出的宝贵修改意见,本文多有吸收。另外,在文章写作过程中,笔者曾发电邮向陈侃理先生、史达先生和岳麓书院博士生李蓉女士咨询相关问题,蒙三位惠告重要信息,在此一并表示感谢!唯文中疏漏概由笔者一人负责。

追记:龙仕平先生《“质日”释诂》(《简帛研究 二〇一八(春夏卷)》)在认同刘乐贤先生《七年视日》的基础上,认为“质日”与“视日”在形制、干支下所记内容、功用方面存在基本差异,因此不宜将二者等量齐观。龙文最后还对“质日”的词义作了训释。可参看。

(责任编辑:田颖)