医学生共情能力培养效果的调查分析

陈 旻,何 桢,刘梦娴,古 霞,杨秋萍,郝 虎,肖 昕,李思涛

(中山大学附属第六医院儿科,广东 广州 510655)

如何成为一名优秀的医生是医学教育探索的最终目的,而一名优秀的医生需要具有精湛的医学技能以及高度的人文关怀精神,二者缺一不可。1977年,美国医生恩格尔提出了“生物-心理-社会医学模式”,该模式认为,当在思考人类的疾病和健康问题时,无论是致病、治疗,还是预防和康复,都应将人视为一个整体,充分考虑到心理因素和社会因素的作用,综合考虑各方面因素的交互作用,而不能机械地将它们分割开。当代医学模式已经从以往的“生物医学模式”转变为“生物-心理-社会医学模式”。因此,当代医师拥有高度的人文关怀精神与精湛的医学技能同等重要。

在众多的医学文献中可以看出,共情被认为是人文医学的基础。“共情”,常被译为“通情”“同理心”“移情”。共情能力是感知对方的思想、感觉及其他内在心理状态的一种能力[1]。在医学上,共情有时被定义为一种沟通技巧或一种情绪体验,医生根据视觉和语言线索,识别并短暂体验患者的情绪状态[2]。为了让病人觉得医生产生了共情,医生必须把这种理解传达给病人。从更普遍的意义上讲,患者所感知的共情通常是医生的一种“人文主义”态度,其特征是关注、关心,关心病人的健康,能够认真倾听患者并热情回应。

共情能为患者和医生提供了许多好处。并且,在临床工作中共情是医疗服务质量的一个重要因素。在精神病学的实践中,共情的态度使治疗师能够收集病人更多有价值的主观信息。能试图理解病人感受、表达兴趣和关心的医生会对双方的关系产生更积极的影响[3]。流感患者如果认为他们的医生富有同理心,他们的免疫系统就会发生客观的变化,症状的持续时间和严重程度也会显著减少[4]。共情能力高的医生,他们的糖尿病患者比共情能力低医生的患者能更好地控制血糖和胆固醇水平[5]。对病人表达共情关怀的医生不太可能成为医疗事故投诉的对象[6]。因此,共情似乎可以以各种各样的方式在医疗实践中起到帮助作用。

医学生本科时期的见习与实习阶段是培养共情能力的重要时期。本文通过问卷调查法探究了大三、大四、大五临床医学的共情能力现状,旨在发现当前医学教育中共情能力培养的问题,为进一步制定培养医学生共情能力的教学策略提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 对象

对2022年上半年就读于中山大学的共318名五年制临床医学的大三(106名)、大四(106名)、大五(106名)医学生进行横断面研究。使用杰弗逊共情量表对共情能力进行测评,收集调查问卷汇总结果。

1.2 统计学处理

采用SPSS 26建立数据库进行统计分析。根据研究需要,采用描述性统计分析、S-W(夏皮洛-威尔克)检验、曼-惠特尼检验等。检验水准α=0.05。

2 结果

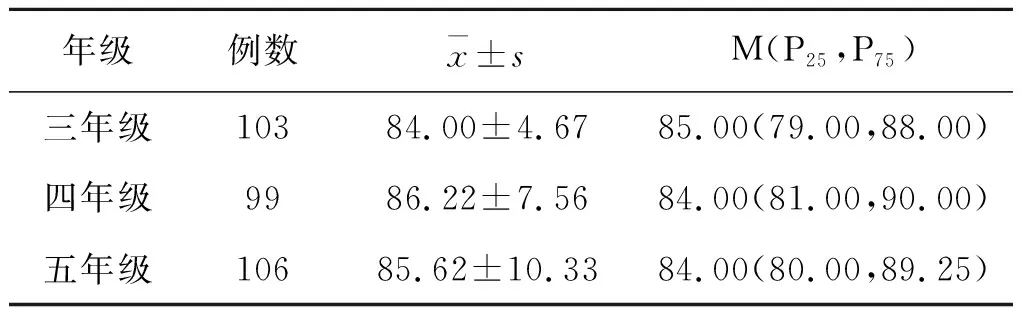

本研究采用问卷调查法,发放问卷318份,除去未完成的无效问卷,获得大三(103名)、大四(99名)、大五(106名)医学生所完成的共308份有效问卷,有效回收率为96.85%。使用SPSS 26进行统计学分析。结果显示,2022年度的参与临床实践的各年级医学生杰弗逊共情能力得分为三年级(84.00±4.67)分、四年级(86.22±7.56)分、五年级(85.62±10.33)分(见表1)。

表1 各年级医学生杰弗逊共情量表得分情况

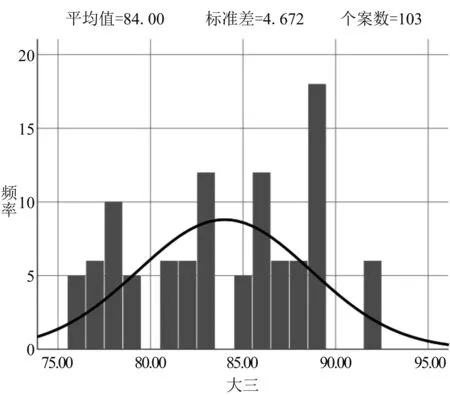

图1~3为各年级医学生杰弗逊共情量表得分的频数分布直方图,其中大四、大五数据频数分布直方图的形状接近于倒扣的“钟形”,但左右两边不具有对称性,可认为大四、大五数据为非正态分布数据。经S-W(夏皮洛-威尔克)检验,三组不同年级杰弗逊共情量表得分的P值均为0.000,均小于0.005,有统计学意义,可认为三组数据不符合正态分布。将不同年级医学生的杰弗逊共情量表得分进行两两比较,三四年级之间Z=1.624,P=0.104,四五年级之间Z=0.838,P=0.402,三五年级之间Z=0.558,P=0.577,其杰弗逊共情量表得分均不存在统计差异(P>0.05),即不同年级医学生分数分布无显著性差异。

图1 三年级医学生杰弗逊共情量表得分

图2 四年级医学生杰弗逊共情量表得分

3 讨论

近年来,有大量文献对我国医学生共情能力进行了杰弗逊共情能力量表调查,结果为(107.74±13.27)分[7]、(100.84±12.62)分[8]、(111.05±11.92)分[9]等水平。调查显示,本研究参与临床实践的各年级医学生杰弗逊共情能力得分仅为三年级(84.00±4.67)分、四年级(86.22±7.56)分、五年级(85.62±10.33)分,由此可见,本研究参与临床实践的各年级医学生的共情能力与既往的文献数据相比有所下降。临床见习、实习阶段的医学教育对于医学生共情能力的培养效果可能并不理想。但也有研究显示,医学生的共情能力在医学教育过程是会下降的[10-11]。一项荟萃了18个关于医学生和临床医生共情能力的研究显示,医学教育和临床职业精神培养过程中共情能力的下降背后有很多复杂的原因,包括医疗环境、职业倦怠、幸福感低下、生活质量降低等[12]。这种现象也和我国目前大部分的医学院校对医学生共情能力培养重视不足有关。

一直以来,医学被认为是最具人文情怀的学科。但是医疗纠纷和暴力伤医事件却在近几年频频发生,这不仅给医患双方造成了巨大的伤害,同时使原本建立在信任之上脆弱的医患关系面临进一步破裂。医患双方缺乏理解、媒体过度炒作和监管部分缺失都在催化这一事件的产生。中国医师协会2018年发布的《中国医师执业状况白皮书》显示,有62%的医师发生过不同程度的医疗纠纷,有66%的医师经历过不同程度的医患冲突[13]。有研究显示,2013年—2017年三甲医院医患纠纷发生的成因中,沟通告知问题占14.38%,医务人员的服务态度问题占12.79%,分别位居医患纠纷成因的第二和第三位[14]。随着医学领域的发展,现代医疗的商业化趋势和消费主义导致了患者群体的不满和对医生治疗的不信任,尤其是在医疗成本上升的情况下。同时由于医生开始担心诊疗可能会引起诉讼,医师和病人之间的信任也会减少。这可能是医学生的总体共情能力得分下降的可能因素之一。

如何化解医患矛盾,建立和谐医疗环境,已成为当前社会各界共同思考的问题。面对这重重难题,共情作为体现医疗人文关怀、加强医患相互理解、建立信任的有力工具,有着至关重要的意义。医学生共情能力的下降受很多因素的影响,其中医疗环境、媒体过度炒作等外界因素并不可控,但医学教育工作者仍应从医学教育出发,重视及加强共情能力的培养。目前已有一些研究证据证实共情能力是能够培养的[15],因此,在医学生阶段就帮助学生建立良好的共情能力,并在不同的学习阶段及职业精神培训阶段对共情能力进行强化,是促成职业精神培养的重要因素。

有调查研究显示,半数以上的学生选修过医学心理学、医学伦理学,但选修过医患沟通学的学生只占20.49%[16]。目前,大部分的医学院校对医学生共情能力培养重视不足,且课程体系缺乏对共情能力的考核,特别是在医学生的培养中[17]。共情能力的培养所面临的窘境不仅仅是没有具体系统的培养方法和培养路径,最关键的是教的一方缺少培养共情能力的意识和技能[18]。教师们在教学设计中,常常使用“感染”“体会”等词,强调注重学生的情感体验,以达成教学目标。实际上“感染”的过程就是共情的一部分。部分教师已经意识到共情能力培养的重要性,甚至形成了一定的实践经验,但也仅仅止步于此,对共情这一概念的认识并不全面,对于共情的内在属性不够了解,难以形成科学的、可迁移的教学方法。因此,共情的训练不仅仅局限在学生群体中。医学院校应更加重视对医学生共情能力的培养,完善共情能力的考核体系,并且加强教师的共情教学能力。

在当前的医学教育体系中,有几种方法可以培养共情能力,包括人际沟通技巧的研讨会、讲座、精神和健康课程、标准化患者会议、学生住院经历、在门诊期间跟随或陪伴病人的经历、反思写作研讨会、角色扮演、文学或戏剧课程以及参加文学或戏剧活动等等[19-20]。但目前我院对于临床实践学生的培养,主要在于临床知识、技能的培养,对于共情能力的培养不够重视。因此,对于培养临床医学生共情能力的教育策略上,可以在以上的方法里选择合适的方法,进行针对性的教学,培养能够长期维持、影响深远的共情能力,从而提高学生整体的人文关怀精神,使医学教学获得最大效益。今后,我们将进一步探究和完善临床医学生共情能力培养的方法。

在医患关系紧张的今天,作为沟通交流的重要技巧之一,共情能力是医务人员必须具备的职业素质。因此,医学生既要学习基本医学理论和知识,提高临床实践能力,还要重视培养医学人文实践能力。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突