城市准快速路规划设计关键技术初探

——以苏州相城漕湖大道为例

徐乃云,蒋 韬

[悉地(苏州)勘察设计顾问有限公司,江苏 苏州 215123]

0 引言

城市道路网络分为快速路、主干路、次干路、支路。快速路、主干路构成城市道路的骨架路网,承担中、远距离的交通。快速路主线连续通行,沿线相交道路不与主线直接相交,只与辅路相交,通过进出口进出主路。快速路通常布置于城市外围,快速路间有一定的间距要求,不可能布置得很密。

随着城市的发展,城市的交通量越来越大,一些主要道路相交的平交路口经常发生严重拥堵,已成为路网交通通行的瓶颈,采用信号控制的平交路口已不能满足路口的交通需求。为了满足城市交通联系的需要,出现了准快速路的概念,也就是对主干路进行提升,对主干路上一些拥堵节点进行立交化设计,以消除路网上的通行瓶颈,提升路网的通行能力。

1 城市准快速路的定义及功能

根据服务功能,可将道路分为交通性道路、生活性道路、商业性道路、景观性道路。按所处区域环境,可分为中心区道路、工业区道路、行政区道路、住宅区道路。按交通作用,可分为全市性道路、区域性道路、环路、放射性道路。按交通运输性质,可分为客运道路、货运道路、客货运道路、旅游道路。综合道路在路网中的地位、道路交通特性及其服务功能,又可将道路分为快速路、主干路、次干路、支路。

快速路是指具有双向4 条或以上的行车道,设有中央分隔带,道路全封闭,采用进出口匝道与辅路联系,交叉口全部采用立体交叉,主要服务于城市长距离、快速、大量交通的道路[1]。快速路主要用于城市主要中心之间的联系,为沿线用地服务较少。准快速路是指具有双向4 条或以上的行车道,设有中央分隔带,在主线重要的交叉口采用分离式立交,次要交叉口则采用右进右出,从而保证主线的基本连续[2]。准快速路介于快速路与主干路之间,是交通强化的主干路,主要用于城市主要组团间的联系,且为沿线用地提供一定的服务。

准快速路通常为区域贯通性道路,联系区域多个组团,为区域性联系通道,承担跨区域组团间交通联系功能。同时又与沿线道路相交,与沿线道路发生交通转换,集散周边地块的交通,承担沿线区域的集散功能。在主线重要的交叉口采用分离式立交,次要交叉口则采用右进右出,从而保证主线基本连续,提升主线的快速通行能力。

准快速路主要是为城市的组团间交通以及高、快速路交通集散服务的,是城市快速路的补充。准快速路布局主要考虑以下两方面功能需求:一是主要承担城市组团间特别是相邻组团间较长距离的交通;二是对高、快速路交通进行集散。准快速路为高、快速路网的集散交通,可使城市的干线道路网形成一个有机的整体。但是,准快速路不宜直接进入城市核心区。

2 城市准快速路建设的优点

(1)在满足组团间联系要求的前提下,准快速路的建设成本较快速路低。准快速路主线的重要交叉口采用分离式立交,次要交叉口则采用右进右出,以保证主线基本连续,道路通行不受信号灯控制影响,速度较快,能够适应组团间交通快速联系要求。同时,准快速路除了主要路口采用分离式立交,多数段落仍为地面道路,建设成本较快速路大幅减少。

(2)在满足组团间联系要求的前提下,准快速路的用地较快速路节约。准快速路除了主要路口采用分离式立交,多数段落仍为4 块板的地面道路,道路宽度约40~50 m。而快速路除了主线以外还要配套设置辅路,辅路等级为主干路,道路宽度标准段通常为60 m;快速路还需设置出入口匝道与辅路联系,布设出入口匝道位置的宽度达到80 m;另外,快速路与快速路之间的联系需设置互通立交,而互通立交占地面积较大。因此,准快速路较快速路用地节约。

(3)准快速路是快速路的有效补充,能有效提升组团间的交通联系。快速路主要用于城市主要中心之间的联系,且快速路为沿线用地服务较少。准快速路介于快速路与主干路之间,是交通强化的主干路,主要用于城市主要组团间的联系,且为沿线用地提供一定的服务。快速路设计时速通常为80 km/h,高峰小时服务交通量可达双向2400~9600 pcu/h;准快速路设计时速通常为50~60 km/h,高峰小时服务交通量达到双向2400~5600 pcu/h[3]。准快速路的通行速度、服务能力较快速路略低,但能够适应组团间大中交通量以及快速的联系需求,是快速路的有效补充,能有效提升组团间的交通联系。

3 准快速路布局原则

(1)服务城市组团间的快速联系,兼顾周边地块服务。准快速路是交通强化的主干路,为城市组团间的联系通道,串联多个城市组团,承担城市组团间特别是相邻组团间较长距离的交通,实现组团间的快速联系。准快速路通常位于城市的发展轴线,支撑着城市空间结构拓展。同时,准快速路沿线的横向支路可与其相交,右进右出,与其发生交通转换,服务沿线地块交通。

(2)有较大交通需求,但未达到快速路的标准。准快速路主线重要的交叉口采用分离式立交,次要交叉口则采用右进右出,从而保证主线基本连续,基本不受信号控制造成的通行时间损失,道路通行能力较大,能够适应组团间较大交通的联系需求。因此,交通量未达到快速路标准时,可采用准快速路。

(3)在满足使用要求前提下考虑经济效益。准快速路主线快速通行,能够满足区域组团快速联系的要求。同时,道路通行能力较大,能够适应组团间联系的较大交通量。准快速路除了主要路口采用分离式立交,多数段落仍为地面道路,建设成本较快速路大幅减少。

(4)对周边区域环境要求较高的区域。快速路主线采用全线封闭的形式,设置出入口匝道与辅路联系。快速路通常采用高架或隧道敷设形式,若采用高架形式则对周边环境影响较大,而采用隧道形式则造价较高且隧道内安全、通风等条件较差。准快速路除了主要路口采用分离式立交,多数段落仍为对周边环境影响较小的地面道路。

4 城市准快速路规划设计关键技术

4.1 设计速度

设计车速是确定道路平、纵、横等设计参数的依据,需根据道路功能等级确定。根据《城市道路工程设计规范》(CJJ 37—2012),不同等级道路应选取相应的设计速度[4]。准快速路是交通强化的主干路,介于快速路与主干路之间,设计车速选取主干路建议车速的上限值50~60 km/h。

各等级道路对应的设计速度见表1。

4.2 横断面

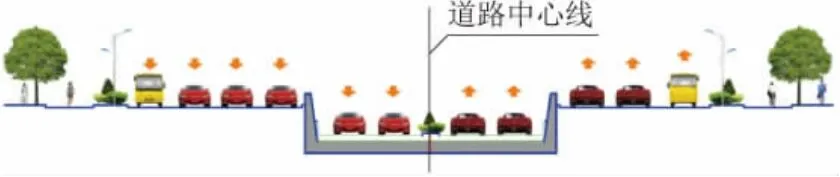

城市准快速路为区域性联系通道,承担跨区域组团间的交通联系功能;同时集散周边的交通,承担沿线区域的集散功能。道路交通量较大,通常采用双向6 车道规模(见图1),下穿段需保证最少双向4车道(见图2)。

图1 标准段横断面

图2 下穿敞口段横断面

准快速路主线基本连续,车速较快,交通量较大。为了减少对向车流的相互干扰,提升道路交通的安全性,需设置道路中央隔离带。

准快速路承担沿线区域的集散功能,有一定数量的非机动车和行人。道路断面要考虑非机动车、人行的通行空间。机动车、非机动车之间要设置侧分带,使机非分离,保证非机动车通行的安全。

4.3 敷设形式

准快速路为交通强化的主干路,不是快速路,不像快速路一样主线全线采用高架或者下穿的形式,是在通常主干路的基础上对出入口组织进行优化。其主要路口采用上跨或者下穿的形式,次要路口则采用右进右出,尽量实现主线的连续,提升道路的通行速度。准快速路的标准段为地面道路,主要路口采用上跨(高架)或下穿的形式,其优缺点比较见表2。

表2 主要路口采用上跨(高架)或下穿的优缺点比较

4.4 节点组织形式

准快速路的标准段为地面道路,主要路口采用上跨或下穿的形式,次要路口则采用右进右出。准快速路与主干路相交路口的总交通量达到7000 pcu/h时,建议采用节点分离。

由于密路网、窄马路的路网格局,准快速路沿线的道路路隔间距较小。当准快速路上跨或下穿道路时,有些道路位于桥梁引桥段或者下穿敞口段,会造成主要路口无法转向。同时,道路纵断起伏较为频繁,会影响行车的舒适性。因此,在准快速路设计时,根据沿线路网的条件,有可能出现连续上跨或下穿多条道路的情况。

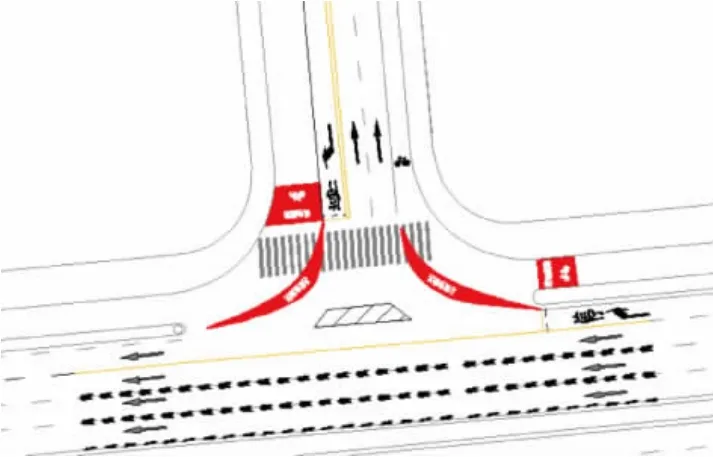

次要路口采用右进右出交通组织。次要路口通常为双向4 车道,相交路口的位阶差较大,存在的安全隐患较大。主线为连续流,车速较快,从次要道路驶入主路时会与主路车流合流,易引发交通事故。为此需对次要路口右进右出进行精细化设计(见图3),引导次要道路车流右转驶入主线的外侧车道,行驶一段距离后再汇入主线。

图3 右进右出交叉口的示意图

4.5 人行过街设施

城市准快速路主要是为机动车快速通过服务,为了减少人行过街对车辆通行的影响,减少人车冲突,应控制人行过街设施的数量,间距控制在400~700 m。行人可在主要道路与辅路形成的平交路口随人行过街横道过街,采用信号灯控制。其余段落人行过街设施可结合次要道路路口设置,采用立体人行过街设施,如人行天桥或人行地道。

4.6 公交站台布置

城市准快速路的公交站台间距控制在600~800 m,布置在道路机动车道的最外侧,优先布置在交叉口出口道,采用港湾式公交站台,可结合交叉口出口道做一体化展宽设计。

4.7 近远期结合

道路建设可根据地块开发情况、交通运行状况进行近远期结合设计。近期道路交通量未达到规划水平时,可以减小车道规模,待交通量达到规划水平后再拓宽改造。道路建设近远期结合应尽量保证非机动车道、人行道不变,保证道路管线可利用。可以在道路中央设置较宽的中分带,近期打造较优的道路景观,远期利用中分带空间增加车道。

5 城市准快速路设计实例

苏州相城漕湖大道位于苏州市相城区高铁新城区域,是1 条具有一定快速联系需求的交通性主干路,同时承担周边集散服务功能。

苏州相城漕湖大道是苏州市干线路网的重要组成部分,承担苏州相城区与其他城市组团间的交通功能,与苏州市其他快速路及主干道一起,构建起苏州完善的框架路网系统。它是苏州相城干线路网的重要组成部分,用以实现相城区各组团间的便捷、快速联系;同时途经相城区重要组团,承担沿线区域的集散交通(见图4)。

图4 快速路网规划情况

苏州相城漕湖大道建设条件主要考虑沿线用地空间、基本农田情况、道路及相交道路情况、轨道交通、水系、管线等。

本项目现状沿线线位周边开发强度较低,大部分为待建用地,道路建设空间较优,但涉及少量基本农田;项目在汤浜路以东段与轨道交通12号线共线,与轨道交通2号线、10号线、11号线、13号线和通苏嘉城铁相交,路口下穿需考虑预留远期轨道交通建设的条件;项目与11 条水系相交,包括妙塘泾、元和塘、环秀湖、里泾河、聚金河等,其中,苏虞线(元和塘)为5 级航道,通航净空为50 m×5 m,通航最高水位2.12 m,规划河床底标高-2.38 m。

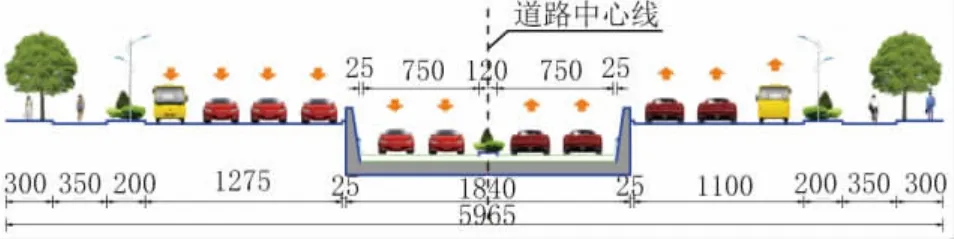

道路采用主干路设计速度的上限值60 km/h。道路采用地面与部分节点分离的敷设形式,机动车车道规模标准段为双向6 车道,高铁新城段远期预留改造成双向8 车道的条件。道路标准段红线宽为50 m。

苏州相城漕湖大道标准段横断面见图5。

图5 标准段横断面(单位:cm)

苏州相城漕湖大道全线布置2 桥梁+2 隧道,相交道路布置4 处南北向分离。道路总长11.3 km,共24 个路口,信控路口12 个,平均间距约1 km。信控交叉口建议采用绿波控制。

苏州相城漕湖大道总体方案图见图6。

图6 苏州相城漕湖大道总体方案图

主要路口采用节点分离,以S228- 漕湖大道节点为例。

S228 为一级公路/快速路。已完成快速化改造,在漕湖大道南侧为地面快速路,主线在漕湖大道南侧约485 m 处起坡,以桥梁形式上跨现状漕湖大道。漕湖大道南侧485 m 处,设有地面出入口。漕湖大道北侧80 m、150 m 处,分别为S228 的上、下行匝道。S228- 漕湖大道节点交通量较大,达到8000 pcu/h,应实施节点分离。节点周边主要为居住、办公、商业用地,周边对环境的要求较高,因此采用下穿的敷设形式(见图7)。

图7 节点处下穿横断面(单位:cm)

高铁新城段近远期的断面比对见图8。机动车车道规模标准段近期为双向6 车道,远期通过压缩中分带和侧分带改造成双向8 车道。远期不改造非机动车道、人行道空间,不侵入管线布置空间;近期保证管线现状实施到位。

图8 高铁新城段近远期断面比对(单位:cm)

6 结语

(1)准快速路介于快速路与主干路之间,是交通强化的主干路。主要用于城市主要组团间的联系,且为沿线用地提供一定的服务。主线重要的交叉口采用分离式立交,次要交叉口则采用右进右出,从而保证主线基本连续及其快速通行能力。准快速路能充分发挥快速路连续通行的优点,造价则较快速路低,是快速路的有效补充。

(2)需根据城市发展情况、城市道路网络、道路交通需求等确定提升为准快速路的道路。准快速路设计首先要明确道路设计速度,设计速度是确定道路平、纵、横等设计参数的依据;其次确定道路横断面,包括道路路幅形式、机动车道宽度、非机动车道和人行道宽度;再处理好节点组织形式,通过定性与定量相结合,确定需要节点分离的主要交叉口,并根据节点周边条件明确采用高架或下穿的敷设形式;还要结合周边用地情况考虑人行过街、公交站台布置等附属设施;最后,还应根据周边发展情况预留近远期结合的条件。