管幕- 桥式盾构法下穿既有高速公路设计研究

刘光明,邬龙刚,陈 伟,李 杰

(广东省建筑设计研究院有限公司,广东 广州 510010)

0 引言

相对于顶管法、盾构法和暗挖法,在大断面隧道下穿既有路基工程中,桥式盾构法具有一定优势。目前,国内一些工程实践证明了桥式盾构法在控制路基变形方面的经济性、有效性,但是对桥式盾构法下穿既有工程的关键变形因素研究分析较少。本文总结分析了桥式盾构法下穿路基的关键因素及变形机制,并依托具体工程进行设计应用,提出了多种应对路基和既有结构变形的设计,可供类似工程参考。

1 桥式盾构法简介

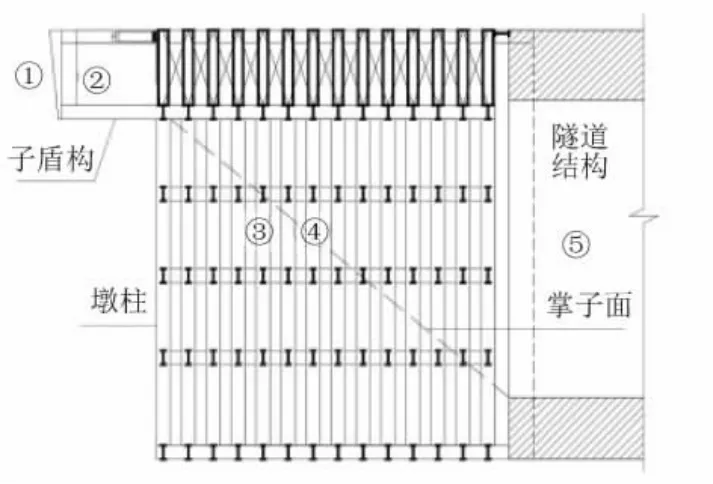

桥式盾构法是在顶进隧道和前端桥式盾构保护下开挖、顶进作业的一种非开挖施工方法,通过保持掌子面土体的稳定,减小对上覆路基和交通的影响。桥式盾构横截面成简支梁桥形,主要由墩柱、主梁、盾壳、子盾构、液压推进系统、辅助机构六大部分组成;盾构外轮廓与顶进隧道基本相同,装配在隧道前端,与掌子面土坡体作为顶进施工与上覆路基的支护体系,同时也担负顶推导向的作用[1-3](如图1、图2)。

图2 桥式盾构剖面图

2 桥式盾构法下穿路基关键因素总结分析

桥式盾构法施工时引起的高速路基变形主要为竖向变形和水平变位。根据相关工程案例,对桥式盾构下穿路基变形因素深入总结、分析,指导桥式盾构法设计。

2.1 盾构体刚度

钢盾构承担上覆路基和车辆荷载,两侧受土体侧压力,前方墩柱受土反力,同时顶进时还要承受较大的挤压力,盾构体实际受力复杂。钢盾构体系整体和局部刚度不足会引起上覆路基变形[3]。

2.2 地基承载力

盾构对地基承载力要求较高。一般情况下地基承载力不小于180 kPa 时,盾构沉降变形不明显,地基可不做处理[2,4];当地基承载力小于180 kPa 时,由于地基承载力较小,盾构顶进过程中会产生“栽头”和“抬头”现象[5];当盾构在软弱土层上顶进时,在上覆荷载作用和循环顶进的扰动下,盾构易发生沉降变形。

2.3 掌子面卸荷

掌子面土坡体是以一定坡率维持稳定的,若掌子面失稳则会导致路基坍塌。一般情况土坡体坡率为1∶0.75,实际土坡体长度应根据地质情况确定;掌子面开挖对前方土体存在显著卸荷作用,土坡体会出现向盾构内挤出变形的情况[6]。掌子面卸荷及土坡体长度不足将导致上方路基发生较大沉降。

2.4 顶进阻力

隧道和盾构体需克服其周围土体较大的摩擦力才能向前推进。一般情况下,顶进隧道对路基土的摩擦力大于路基土水平抗力,如果不采取减阻等措施,隧道顶进时往往会出现背土现象。顶推隧道出洞时,隧道结构对洞口周围土体的摩阻力容易引发局部的滑塌,危及路基和路面安全。

2.5 施工控制

由于复杂因素的影响,隧道顶推过程中必定会发生水平和竖向偏差。因此顶推过程必须同步纠偏,有效控制隧道和盾构体顶进姿态。若纠偏控制不及时,较大的偏差将增加纠偏工作的难度,并导致较多的超挖量,引起路基变形增加。

3 工程背景

3.1 工程概况

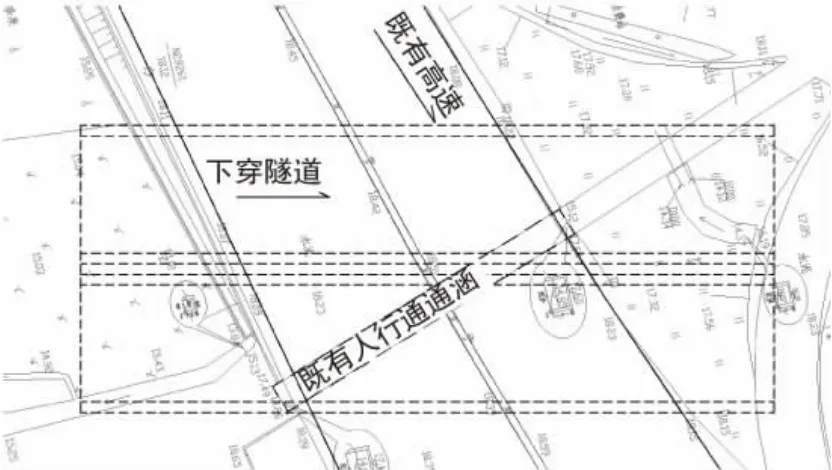

某城市道路采用隧道下穿既有高速公路,下穿段隧道长93.93 m,宽38.93 m,高8.6 m,隧道轴线与高速公路交角为65°。隧道上覆高速公路路基厚约5.5 m,隧道正上方路基内有一现状人行通道涵,断面尺寸为4×2.5 m,长约45 m,钢筋混凝土结构,人行通道涵与下穿隧道净距约1.2 m。高速公路交通繁忙,交通不得中断,且高速公路两侧用地受限,无明挖隧道施工条件(见图3)。

图3 下穿隧道平面图

3.2 地质条件

下穿段隧道主要位于砂质黏土层中,地基承载力170 kPa。隧道基底位于地下水位以下约5 m(见图4)。

图4 地层和隧道分布图

3.3 方案选择

由于下穿隧道断面大,国内尚无相应尺寸的矩形顶管设备,本工程主要比选桥式盾构法和浅埋暗挖法。与浅埋暗挖法相比,桥式盾构法对既有路基和人行通道涵扰动小,施工步序简单,工期短,造价低,且预制隧道结构接缝少、质量更可靠,结构防水效果好,因此本工程采用桥式盾构法。

4 桥式盾构法下穿路基分析与设计

下穿隧道具有上覆荷载大、人行通道涵与隧道净距小、隧道周边土层差、地下水位高等特点。高速路基和人行通道涵易受地下水和顶进施工扰动的影响。结合上述路基变形关键因素分析,针对性的进行桥式盾构法变形控制设计。

4.1 超前管幕

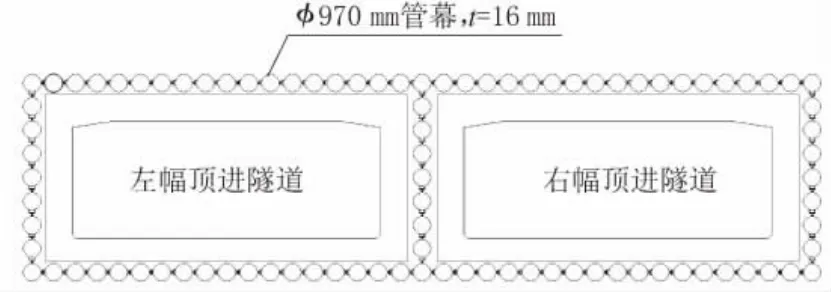

参考相关工程经验[7-9],采用φ970 mm 超前管幕辅助措施,超前管幕支护沿隧道轮廓线布置,管幕内灌注C30 混凝土。φ970 mm 钢管壁厚16 mm,两侧设角钢锁口,相邻钢管的锁口互相搭接,锁口内注浆,形成水平向止水帷幕(见图5、图6)。上层和两侧管幕可承担车辆、路基和人行通道涵等的荷载,减小掌子面开挖卸荷对上覆路基的影响。下层管幕可作为顶进隧道滑轨,避免地基承载力不足引起的“栽头”和“抬头”,防止盾构下方应力集中引发沉降等问题。管幕两端嵌入钢筋混凝土结构框架,既可以提高管幕整体抵抗变形能力,又可以将钢筋混凝土框架反压住洞口土体,避免顶进隧道出洞口土体坍塌。

图5 超前管幕布置图

图6 超前管幕大样图(单位:mm)

4.2 盾构结构

为应对较大的上覆荷载,本工程采取以下措施提高盾构刚度,减小刚度不足引起的变形:一是减小墩柱间距为4.5 m;二是主梁采用1.5 m 高贝雷架;三是增大边立柱型钢截面尺寸,采用I45 工字钢,提高边柱抵抗土体侧压力能力;四是盾构底板增设型钢地梁,将各墩柱连接成整体,形成闭口的结构体系(如图1、图2)。

考虑隧道周围土层较差,通过计算[3],为确保掌子面稳定,延长钢盾构长度9.46 m,掌子面土坡体坡率为1∶1。

4.3 掌子面超前加固

桥式盾构法掌子面土体强度越高,物理力学参数越大,上方路基沉降越小[10-11]。考虑隧道周围的粉质黏土较差,为提高掌子面土体强度和力学参数,减小掌子面卸荷引起的路基和人行通道涵的变形,掌子面采用超前注浆加固设计。在工作坑中先注浆再顶进,注浆管为φ76 mm,t=8 mm 的PVC 管,间距0.8 m,梅花形布置,采用42.5 级硅酸盐水泥,水灰比1∶0.6~1∶1.1,注浆压力一般不大于1.5 MPa。

4.4 顶进减阻

为减少顶进阻力,在隧道顶部设置5 mm 厚钢板、在子盾构体的顶部拖挂5 mm 厚钢托板,两层钢板间涂抹黄油减阻;上层托板和管幕在顶进隧道和路基之间起隔离作用,顶进时监测上部路基变位,必要时可反拉顶部托板,防止路基水平变位(见图7)。

图7 托板布置图

隧道边墙和底板喷射或涂抹黄油减阻。隧道顶进过程中如果发生较大的阻力,可通过隧道四周设置的泥浆孔压入触变泥浆减阻。

4.5 盾构施工顺序

考虑下穿隧道较宽,高速路基及人行通道涵对变形要求严格,本工程将顶进隧道分成左右两幅施工(见图4)。施工时先顶右幅隧道,就位后再顶左幅,采用“小步距、快顶进”的顶进方式,减小每次开挖卸载土方量和卸载时间,减小对路基变形的影响。顶进的主要工序:一是先顶推子盾构嵌入土体30~50 cm,预先支护盾构上方土体;二是开挖子盾构前方的土体30~50 cm;三是开挖墩柱前方的土体30~50 cm;四是开挖墩柱间土坡体30~50 cm;五是顶进隧道和盾构体前行30~50 cm(见图8)。土方开挖过程中钢盾构应始终吃土,掌子面土体严禁超挖。

图8 顶进施工工序图

4.6 施工姿态控制

顶进隧道施工采用激光轴线实时监测系统进行监控。顶进隧道前端设置激光投映靶,后背墙设置激光发射装置,激光射线平行于隧道轴线,正常顶进时激光射线正中靶心;如果隧道顶进过程中轴线偏移,可直接刻度,读取射线在投映靶上偏移量[7]。顶进过程可根据偏移量实时进行纠偏。通过对子盾构、墩柱底板下及两侧土体进行超挖或欠挖土实现盾构纠偏,利用隧道非均衡油压顶进行左右方向的纠偏[1]。

5 结语

桥式盾构法下穿高速路基的关键是有效的保护施工作业安全并有效的控制路基变形。通过总结类似工程案例,总结得出盾构法下穿路基的关键影响因素,主要为盾构体刚度、地基承载力、掌子面卸荷、顶进阻力和施工控制等,分析了各关键因素的变形机制。

依托下穿高速路基和既有人行通道涵工程,结合上述路基变形关键因素,提出了超前管幕、盾构结构、掌子面超前加固、顶进减阻、盾构施工顺序和施工姿态控制等变形控制设计,可供类似工程参考。