传统女性婚服“尚青”现象源流考

方凌云, 梁惠娥,2, 邢 乐

(1.江南大学 a.设计学院; b.江苏省非物质文化遗产研究基地,江苏 无锡 214122; 2.无锡学院 传媒与艺术学院,江苏 无锡 214063)

“青色”是中国传统五色观中的正色之首,贯穿于中华服饰文明研究的各个方面。婚俗服饰作为人生礼仪服饰的重要组成部分,其色彩也不仅局限于人们固有印象中的“大红嫁衣”。近年来以宋代为背景的古装剧频繁出现女性身着青绿色婚服,以此为线索,发现以唐宋为主要时期确实出现过女性在接受册命等重大场合上穿着青色礼服的现象。目前学界对于传统婚俗服饰的研究多集中在断代史的艺术特征和通史的差异变迁上,从某一服色现象入手进行深入探析的成果较少,致使传统女性青色婚服的讨论尚属略带阶段,稍有提及的如郑宇钦[1]、郑茹月[2]、赵苗[3]等所著的以唐宋女性婚服为研究对象的学位论文。此外,女性青色婚服在唐宋时期发展蓬勃,为何至明代忽变为大红吉服并流行至今,该独特现象需进一步发掘。因此,本文结合制度文本与传世图像,溯源女性青色婚服的由来与发展,以及形成“尚青”现象后又转变的原因,以期为探讨人生礼仪服饰提供针对性的切入点。

1 青色范围界定

在传统语境下,中国古代的青色并不特指某一种具体颜色,而是一个范围色彩的统称。如20世纪80年代的日本学者清水茂[4]提到,“青”除了大多数“蓝绿不分”的问题,还包括“黑色”和“另外一些颜色”。重点解释一下“青”和“黑”。《尚书》载“厥土青黎”,意为黑色土地。“青丝”比喻黑色头发。参考类似古语所指,本文同样将“黑色”划进青色范围,两者不做详细区分。此外,从现代语言学上的“青”字入手,回溯搜寻历史上与其相关的颜色词记载。检索发现,古代典籍中提到的青色,包括青、碧、绿、缥、铅、紫、绀、緅、繱、蓝、翠、蔥、苍十三大类[5]。然而其中“铅”在《现代汉语规范词典》并无表示颜色之意,“繱”“蔥”也并未收录其中。基于此,为避免古语与现代意义误差之嫌,本文所探讨的青色仅围绕古籍原文中明确记载的“青”字展开,并以其他相关传统颜色词为旁证基础,包含青绿、青蓝、青红、青黑等色相。还有一点需注意,从研究对象来说,青色应是尊贵之色故而用于婚服,然如《琵琶行》载“江州司马青衫湿”,明显可见青色具有典型的多义与多变性[6]。因此其作为一个广泛的色彩范畴,青色象征的文化内涵还需根据具体的语境进一步判定,而本文所探讨仅针对婚俗语境。

2 《隋书》中初现女性青色婚服记载

《隋书》是二十四史之一,全书以唐太宗提出的“以古为镜,可见兴替”为指导思想,由魏征等多名饱学之士共同编著,记录了隋代完整丰富的典章制度。《隋书·礼仪志》部分世传成书于唐高宗时期656年,卷十一记载:“皇后谒庙,服袿衣,属大衣,盖嫁服也,谓之袆衣,皂上皂下”[7],首次明确标注袆衣为“嫁服”。“皂”一般认为是黑色[8]1645,然而结合下文卷十二的详细描述,和《通典》[9]102中隋制皇后袆衣的记载可知,此处“皂”与“深青”同义。《隋书·礼仪志(卷十二)》中相关具体内容如下:

皇后袆衣,深青织成为之。为翚翟之形,素质,五色,十二等。青纱内单,黼领,罗縠褾、襈,蔽膝,随裳色,用翟为章,三等。大带,随衣色,朱里,纰其外,上以朱锦,下以绿锦。纽约用青组。以青衣,革带,青袜、舄,舄加金饰。白玉佩,玄组、绶。章采尺寸,与乘舆同。祭及朝会,凡大事则服之……皇太子妃褕翟,青织成为之。为摇翟之形,青质,五色,九等。青纱内单,黼领,罗縠褾、襈,蔽膝,随衣色,以摇翟为章,三等。大带,随衣色,下朱里,纰其外,上以朱锦,下以绿锦。纽约用青组。以青衣,革带,青袜、舄,舄加金饰。瑜玉佩,纯朱绶。章采尺寸,与皇太子同。助祭朝会,凡大事则服之。

上述内容提供了隋朝皇后和皇太子妃受册时着装的基本信息,从中可见,带有青色的服饰构件包括袆衣、褕翟、内单、蔽膝、大带、青组、青衣、青袜等,颜色形容词有深青、青、绿。结合《通典》里“蔽膝随裳色,以緅为缘”的緅,将蔽膝认定为青色,是因结合后史《大金集礼》[10]中对“裳”和“蔽膝”均为“深青罗织成”的描述,对《隋书》此处记载补阙。关于“緅”为何种青色,《说文新附》《玉篇》载曰青赤色,现代则解释为“深青中透着红”[8]1756。后、妃礼服两者的差异主要体现在服色深浅与构件数量上,如皇后袆衣整体服色为深青色,图案纹样为十二等五彩雉鸟;皇妃褕翟为青色,图案纹样为九等五彩雉鸟。除描绘特征,亦显示出皇后袆衣作为女性最高等级之服,其外在代表的身份符号与内隐推崇的等级秩序确实为下级阶层接纳尊崇,并以其为蓝本仿照样貌应用穿着于重大场合,其中即包括婚服。

3 盛行于唐宋时期的青质婚服

资料显示,传统女性大面积穿着青色婚俗服饰主要出现在唐宋时期,形成一种“尚青”现象。溯其根源,周汉时期古人信奉阴阳五色,从而影响了婚服色彩与婚俗仪式的各个方面。唐宋时期延续古礼,在皇权制度的规定下催生了女性以青为尊的服色要求,由此青色婚服的具体形象出现在画像中,为当今研究提供直观佐证。

3.1 追溯至周汉时期婚俗“青元素”的意象营造

《仪礼》作为先秦时期重要的儒学文献,对周代婚俗仪式中不同角色身份的服饰有详细记载。新娘在亲迎时着“纯衣纁袡”[11],纯衣整体多理解为青黑色丝质上衣;纁[8]497,浅绛[8]654色,意为浅紫红色;“袡”推测为衣缘之意。“纯衣纁袡”为青黑色丝质上衣与饰有赤紫色裙边的黑色下裙。次日拜见公婆时着“宵衣”,其中“宵”通假为“绡”,是为青黑色生丝所制而成。可见,周代女性婚俗服饰色彩偏緅、绀等明度偏低的青红、青黑色,是目前所能考证到最早的与本文研究相关的服饰记载。

除《仪礼》之外,《诗经》也记载了一些周代婚俗活动,其中的婚恋诗以描述婚期居多,如表1所示。从西周到春秋战国时期的婚俗活动大多在春季举办,从桃花盛开与飞鸟溯洄筑巢的描述可推测时间为二三月左右;秋季次之。对于两季择期的偏好,《周礼·地官司徒·媒氏》载“仲春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁”;《幼学琼林·卷二·婚姻》载“桃夭谓婚姻之及时,摽梅谓婚期之已过”。以此类多,可见古人认为春季合二姓之好更顺天时,其原因与阴阳五行息息相关。古时人们以五行参合对应五方五色,其中木属东方,旺于春而色青,因此饱含着生命与希望的婚俗仪式奉承春天万物滋生之时。《淮南子·天文训〈十七〉》记载“阴阳二月会而万物生”,意为“阴阳二气在二月春分时聚合在一起,万物就生长”,从氛围上营造出春意盎然、百福骈臻的意蕴,其青元素以冥冥之中的抽象形式融贯于周代婚俗之中。

表1 《诗经》中婚期时节的相关记载Tab.1 Relevant records of the marriage period in The Book of Poetry

汉代婚俗服饰基本承袭周制,婚服主色调基本无异,多以“纁”为主的青红、青黑色。更为详细的是出现了女性婚服“十二彩”的记载“公主、贵人、妃以上,嫁娶得服锦绮罗縠缯,采十二色,重缘袍”[9]93。结合书中记载,有学者推测“十二彩”分别是丹、紫、绀、青、黄、红、绿、缃、缥、黑、纁[12]。其中近一半可划分进古籍记载的青色类别,装饰于婚服领、袖、裾边缘,并开始变化色系丰富女性婚服衣缘等细节处,相比其余更凸显择色偏好。

《孔雀东南飞》很大程度上反映了汉代的婚嫁风俗。其中“绿碧青丝绳”“皆用青丝穿”“新妇入青庐”等描写,可见青元素也多用于汉代的婚俗仪式中。关于青庐早前已有学者作出专题研究,青庐是婚礼时用布幔搭成的帐篷,现称“喜棚”,新人在其中举行交拜礼;“青庐之制”起源于北方少数民族,是为胡俗演化;同时这里的“青”指的布幔不是青绿色,而是青黑色,主要是出于夏后氏尚黑的遗风[13]。南朝王沈《正会赋》曰:“絙青帷于两阶,像紫极之峥嵘。”关于“青庐”名称的取定,猜测与古诗词中“青丝”同理,从书面来说更婉转文雅;其次“青”通“情”,结合五行对应“喜”[14],贴合婚俗氛围的喜庆含义。可见中原汉族与胡俗文化交流的过程中,对重大仪式的色彩范围崇拜如出一辙。

通过古籍记载与当今学者文字研究证实,青色已在周汉女性婚俗服饰中使用,只是在色相细微的辨别上叫法不一,大范围在青红、青黑区间。除此以外,代表性文学作品描述婚期或婚俗仪式用物的选定透露出对万物滋生的崇拜与寄托,从其中牵涉的阴阳五行或民族融合等方面探究,大范围的青元素以不同形式在营造婚俗仪式氛围中占有重要地位。虽年代久远只有文本形式记录,但仍可见青色这一范围色彩以独特的审美风格与象征意蕴,与此后数百年的女性婚俗服饰文化开始建构了紧密联系。

3.2 基于文献与图像的唐宋女性青色婚服具象表现

日本学者原田淑人在研究唐代服饰时,反复强调唐因隋旧制,对前朝后代也需有所提及[15]。如前文所述,隋朝时期皇后在受册等重大场合即穿深青色衣。唐代衣服令承袭隋制,从《唐六典》[16]、《旧唐书》[17]、《新唐书》[18]记载可知,受册时,皇后仍穿袆衣,“深青织成为之”;皇太子妃仍穿褕翟,“青织成为之”。两者具体青色构件与隋时基本一致,较为详细的是对于命妇服饰的描写。内外命妇受册时穿青质翟衣,也称花钗翟衣;六品以下妻及女、庶女嫁服为青质花钗礼衣,此点《唐六典》与《新唐书》记载有一定出入。《新唐书》载“花钗礼衣者,亲王纳妃所给之服也”,而“大袖连裳者,六品以下妻,九品以上女嫁服也”。根据记载来看,两者服用对象身份等级有所区别,但比对后发现其形制和用色基本相同,因此推测大袖连裳属于花钗礼衣的一种样式。然而抛去形制和名称,综上可见所有女性阶级的婚服在古籍记载中均为“青质”。白居易《春深娶妇家》诗云:“青衣传毡褥,锦绣一条斜。”无论是服色面积还是构件数量,青色在唐代女性婚俗服饰上已呈现明显的色彩特征。

除单一的文字记载外,敦煌壁画对唐代女性婚俗服饰样貌也有具体刻画。敦煌壁画共有46幅婚嫁图[19],其中色彩保存相对完好,可以直观体现婚俗服饰特征的以盛唐莫116窟北壁(图1[19]114)、晚唐莫12窟南壁(图2[19]136)为例。从图1和图2可见,新娘满头珠翠钗钿,褒衣博带,服色以青和红为搭配,饱和度与明度较高。对比其余婚嫁图发现,大部分盛唐时期的新娘婚服色彩偏绿,晚唐时期则偏蓝,两者皆采用青色系,但存在不同程度的色差。结合其他服饰特征,推测图1和图2中新娘身份等级应是内外命妇。莫高窟第98窟绘有于阗国王及曹皇后像(图3[20]),一般认为该窟建立于后唐时期925年左右,其中曹皇后为沙州刺史曹议金之女,以和亲之名嫁与西域于阗国王李圣天。由图3可见,曹皇后着深色大袖裙襦、披帛,帛表面饰凤鸟衔枝纹。有学者指出可能是受到了唐代中原皇后袆衣服制的影响,其形象有一定相似之处[20],但其满缀绿色珠玉的头饰则是融入一些于阗特色。相比图1、图2,曹皇后像色相与明快的蓝绿色有所不同,推测是为了通过服色区别身份等级,因仿照“深青织成”故而本身上色偏重,加之年代久远,墙体剥落,导致曹皇后礼服所见偏青黑、褐色。

图1 盛唐新娘形象Fig.1 Bride and groom in the glorious age of the Tang Dynasty

图2 晚唐新娘形象Fig.2 Bride and groom in late Tang Dynasty

图3 于阗曹皇后像Fig.3 Statue of empress Cao Khotan

宋代文献史料《政和五礼新仪》[21]、《宋史》[22]中记录的女性受册时服饰形制、色彩、构件与唐代基本相同,金史《大金集礼》也可佐证补充。然而相比唐代具有场景纪实性的敦煌婚礼图,宋代包含女性婚服图像的资料较为稀缺。但对照服饰制度发现,故宫南薰殿旧藏九幅宋代皇后坐像图与文献记载中的袆衣高度相似(图4),故本文提供了形象参考。依图4所见,九位皇后头戴花钗凤冠,身着深青大袖衣,周身装饰翚翟纹。其衣身大面积深青色,蔽膝、大带、革带、鞋(舄)均带有青色。结合宋代理学视角,可见袆衣色彩的艺术倾向达到一种“气象混成”的审美境界[23]。同时也可参照南宋《女孝经图》,其中所绘后妃服饰与皇后袆衣形象极为相似(图5)。《女孝经图》作为封建时代的礼教经典,其道德教化与巩固政权的意义通过画面内容进行传递,因此推测该画一定程度上加强宣扬了皇后袆衣之制,另一方面也填充了宋代女子最高等级婚服样貌刻画的完整性。

图4 南薰殿历代帝后图像中的宋代皇后坐像(台北故宫博物院院藏)Fig.4 Seated image of the Song Dynasty empress in the image of the empress of Nanxun Hall (collected in Taipei Palace Museum)

图5 《女孝经图》后妃形象(宋代马和之所绘,台北故宫博物院院藏)Fig.5 Image of empress in the Female Filial Piety Classic of the Song Dynasty (painted by Ma Hezhi in the Song Dynasty,and collected in Taipei Palace Museum)

通过文献和图像两种史料互证,可以进一步确定唐宋时期女性在受册等重大场合着青色礼服的普遍性。总体来看,周汉时期阴阳五行五色观给予青色诞生、生命、希望等多种原型价值,若从生殖崇拜角度合理将其拟人化想象,青色似乎更贴合女性身份。到隋代这种“女性象征”含义加强,史料明确记载青色已作为皇后等宫廷女性婚服主色,显示出从个人层面转变成为国家降福消灾、带来生机和繁荣意蕴的高层次要求。唐宋时期结合前朝积淀遗存的意象氛围与制度要求,以及唐代敦煌壁画《婚礼图》与宋代《皇后坐像图》的图像考证,可见女性婚服着青色已被完全接受,成为一种进入发展稳定阶段的现象。除主观赋予的吉祥内涵,不排除青色植物染料更便于提取的客观条件,如表2[24]所示,记载可以染出青色的明文著录主要集中在唐宋时期,一定程度上为当时大量的服饰染色提供了理论性指导。

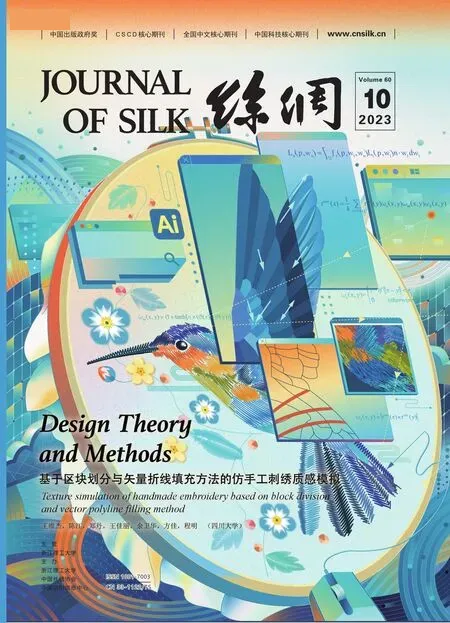

表2 古文献记载可染青色的植物染料Tab.2 Cyan vegetable dyes recorded in ancient literature

但值得注意的是,以上图像均带有绘制者为达到更好艺术效果的主观性,以及年久失色或印刷显色等种种客观因素,故不能完全代表真实服色情况。然虽如此,却也进一步佐证了唐宋时期女性青色婚俗服饰的存在,并且直观勾勒了文献记载中的形象。

4 女性婚服“尚青”的转变

宋代之后蒙古游牧民族进入中原,直至1368年明太祖朱元璋统一政权,下“悉命复衣冠如唐制”的诏令,明代婚俗才逐渐恢复汉族礼制。据《明史》[25]等史料记载,明初洪武三年,皇后袆衣“深青绘翟,赤质”,皇妃礼服“翟衣青质”。洪武五年(公元1372年),一品夫人礼服已变为真红大袖衫,婚服中青色面积减少,逐步开启传统女性大红嫁衣的先河。

4.1 明代服饰法令影响下的“青红替换”

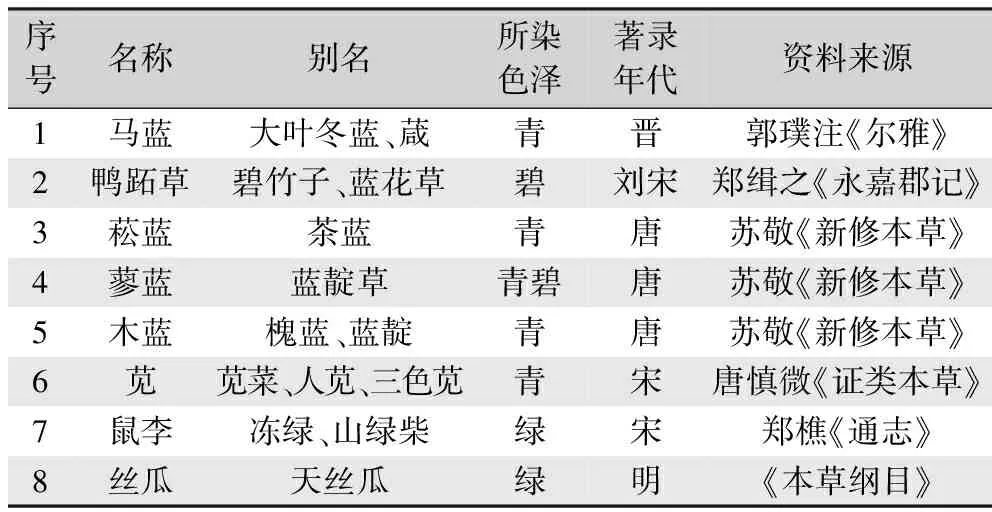

《明史》由清代学士张廷玉修撰而成,被列为二十四史中编纂得最仔细、最可靠的史书之一[26]。其中记载洪武时期皇后、皇妃的受册礼服无论从色彩、构件等方面都基本复用宋制,整体仍为深青。明成祖朱棣自永乐三年对礼服重新定制,在细节纹样、局部服色上给予重要补充。关于明代皇后受册礼服所记内容如下:

翟衣,深青,织翟文十有二等,间以小轮花。红领褾襈裾,织金云龙文。中单,玉色纱为之,红领褾襈裾,织黻文十三。蔽膝随衣色,织翟为章三等,间以小轮花四,以緅为领缘,织金云龙文……大带,表里俱青红相半,末纯红,下垂织金云龙文,上朱缘,下绿缘,青绮副带一。绶五采,黄、赤、白、缥、绿,纁质,间施二玉环,皆织成。小绶三,色同大绶……上有金钩,有小绶五采以副之,纁质,织成。青袜舄,饰以描金云龙,皂纯,每舄首加珠五颗。

从中可见,此时对皇后礼服不再称其为袆衣,而是归于翟衣总称。以构件颜色为例,描述较前朝史料确为详细,如将以往的中单“素青纱制”记为玉色,大带从“随衣色,朱里”完善至“表里俱青红相半”,并对细节纯度加以补充。整体来看,明代永乐三年(公元1405年)的皇后礼服样貌与宋代相比仍无太大变化,如表3所示。发现与前朝女性受册礼服首先出现明显不同的,是洪武五年时规定的内命妇冠服“以皇妃燕居冠及大衫、霞帔为礼服”(表3中①)。因而溯至了解皇妃燕居服,洪武三年时记载为“真红大袖衣,霞帔,红罗裙,褙子,衣用织金及绣凤文”(表3中②),此处明确提到了大袖衣和罗裙为红色,但霞帔和褙子具体形制无描写。按照古礼规律,通常下层服饰形制是效仿上层演变而来,因此若想了解皇妃霞帔与褙子的具体样貌,需通过探究其上层——即皇后相关服饰,才能得以解决。然而同时期洪武三年的皇后常服所载内容,仅有冠、首饰及“诸色团衫,金绣龙凤文,带用金玉”,所需信息阙失。基于此,笔者认为由表3内容可见,皇妃常服自洪武三年到永乐三年期间无其他记载,可推测该服饰制度持续使用。而洪武四年则存在皇后常服的具体描写,因此可暂时作为皇妃常服的参考(表3中③)。由此通过从下至上的回看式视角,可见洪武时期内命妇礼服根据皇妃、皇后常服改变为真红大袖衫、红罗长裙、红褙子及霞帔(约为红色),已与宋时内命妇的青质翟衣截然不同。到永乐三年,皇后常服更定,霞帔、褙子皆改为深青,依礼皇妃、内命妇等下层阶级递减效仿。

表3 《明史》中内命妇冠服的部分记载Tab.3 Partial records of the dress of the official wives in The History of the Ming Dynasty

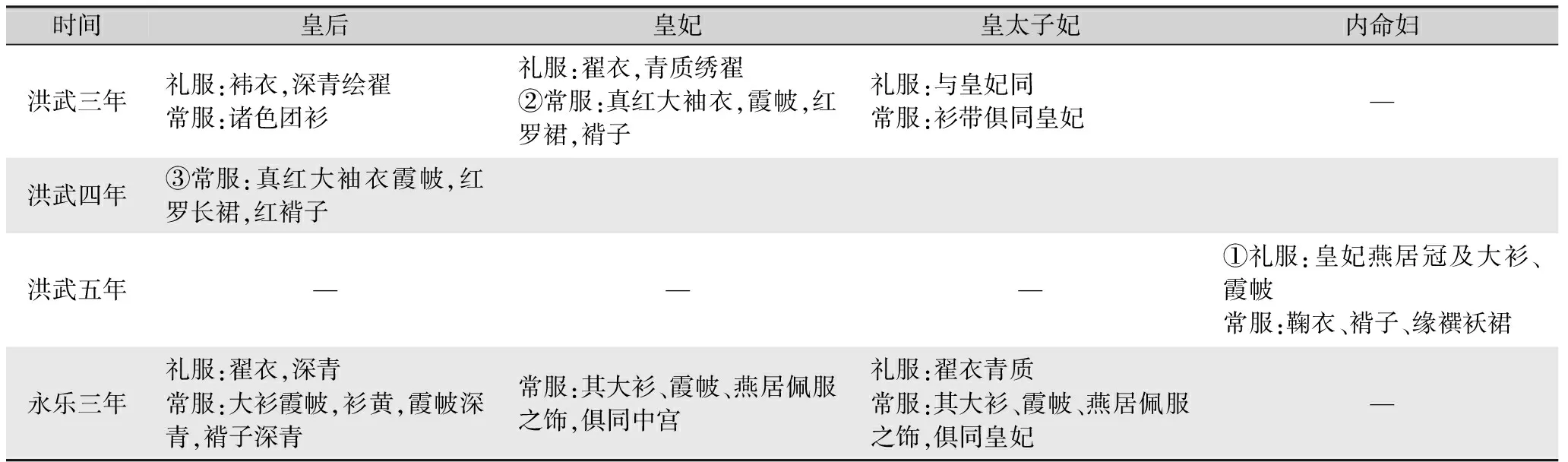

相比内命妇冠服制度需通过推测所见“青红替换”的过程,外命妇冠服制度则有着明确记载,以及替换后的具体样貌。洪武元年,命妇一品所服仍类似于皇后青质翟衣。洪武三年,礼部根据历代服色五德论,得出“今国家承元之后……服色所尚,于赤为宜”,奠定了明代以至后数百年尊崇的服色基础。洪武四年,因明代官员不服冕服,致使女性也不服与之相称的翟衣,明确奏定其朝服改为真红大袖衣和霞帔。朝服作为重大场合所需穿着的最高级礼服,其形制要求自然衔接于同样郑重的婚服中。洪武五年对外命妇朝服更定完善,如表4所示,真红色大袖衫为主体,而隋、唐、宋女性婚服大面积的青色则缩减至霞帔和褙子上,成为局部点缀,由此开启了传统女性“大红嫁衣”的先河。故而,洪武时期内外命妇冠服制度的颁布是造成女性婚服“尚青”现象没落的直接原因,明令条例作为宗室权利推崇的标志手段,快速且强制地申明当朝礼制。而结合明初对规制与教化的重视,使礼俗前所未有地下渗到民间社会[27],并且其影响源远流长。

表4 《明史》中外命妇冠服的部分记载Tab.4 Partial records of official wives’dress in The History of the Ming Dynasty

由此分析可见,之前隋、唐、宋时期女性婚服“尚青”是由礼服系统而来,到了明代却受到常服系统的影响而转变。直到洪武二十四年,才将大衫霞帔升级为命妇礼服,故而重回礼服系统,也进一步对服色的更改名正言顺。

4.2 制度背后所见攸关国运的意识形态

通过对命妇冠服制度梳理不难发现,洪武三年礼部分析历代服色,得出的“尚赤”结论,才是促使传统女性婚服主色彩完成“青红替换”的根本原因。进而明太祖颁布并宣扬此条令的推行,正式标志女性大红婚服风尚的形成。因此,继续探寻明令制度背后所尊崇的指导思想,才可全面解决女性婚服“尚青”没落之疑窦。

首先礼部针对服色问题所言原文如下:

历代异尚。夏黑,商白,周赤,秦黑,汉赤,唐服饰黄,旗帜赤。今国家承元之后,取法周、汉、唐、宋,服色所尚,于赤为宜。

根据上述记载,得知历代所尚之色与五行息息相关。古代思想家认为宇宙由土、木、金、火、水五种元素组成,五者参合可推演至其他事物的发展。以方位和色彩为例,《幼学琼林·卷一·岁时》记载东方属木色青,南方属火色赤,西方属金色白,北方属水色黑,中央属土色黄。战国时期阴阳家邹衍根据阴阳五行学说提出了“五德终始”的观念,认为历史按照顺序依次相胜又循环往复,用于解释历史变迁、王朝兴盛,因此帝王服色通常与本朝德运相对应。先秦至唐代的政权更替一直参考“五德终始”理论,然自北宋时期,文学家欧阳修在《正统论·上》提出“而谓帝王之兴必乘五运者,缪妄之说也”,动摇了五德转移政治学说的地位。或许这也可以解释为何明代礼部的尚色参考里并无提到宋代。基于此历史情境,又因草原文化与中土殊异,元代改以国号来宣示政权正统性,不再讨论前朝德运问题。与本文研究相关的重点在于,1368年明太祖朱元璋收复汉政权创立明代,同样未确定“德运”的举措,且明代国号来源与元代如出一辙。目前大多数人赞同《易经·乾卦·彖传》为明代国号出处:“大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。大明终始,六位时成,时乘六龙以御天。乾道变化,各正性命。”此处包含元、明两代国号且上下文相连,由此合理猜测明代国号透露着“承元”思想,故而有学者提出后人所说的“明朝为火德”纯属误解[28]。但是从礼部所言记载中来看,明代尚色喜好确实与“五行五色”“五德终始说”有规律性的关联,同时明太祖朱元璋自称“奉天承运皇帝”。所谓“承运”即继承新生的气运,也就是承五德转移之运[29],同样是以君权神授的说法宣告新朝代应运而生。

对于明代帝王究竟遵循何种意识形态来彰显国运,该问题一直被当今学界所争论。或许明太祖自称的“奉天承运”其实是“奉天承元”,若真如此,似乎更能符合现代学者对明代并无持“五德终始”观念的说法。但朱元璋颁布的《皇明诏令》里表明新朝并不是继承蒙元而来,而是“荷上天眷顾,祖宗之灵”的正统嬗变,否认了“承元”思想。综上所述,本文仅针对服色问题作出看法,认为明代服色“尚赤”的根本原因依然是受到“五德终始”的影响,通过借鉴前朝对于服色选择的方法,表明汉政权的逐步恢复与巩固重塑。

4.3 民间审美转型下的婚服形象重构

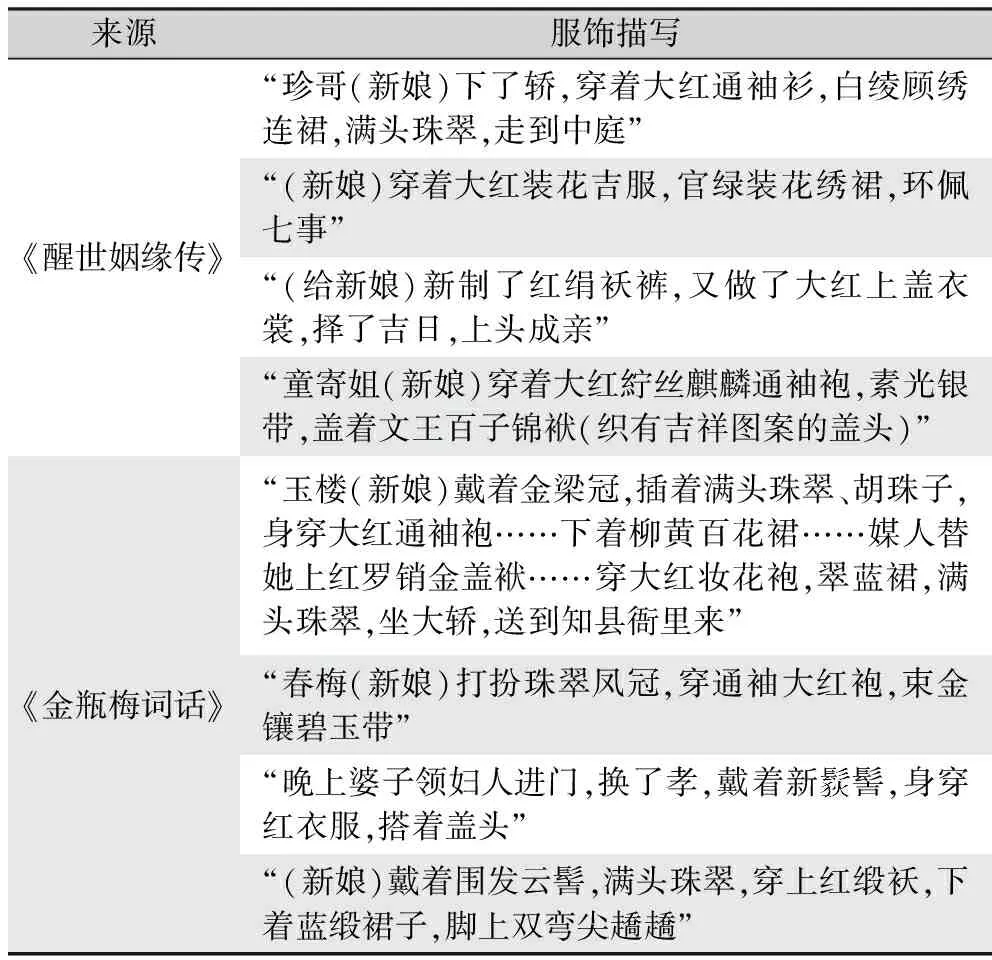

皇室权利的推崇作为无可避免的外界因素,极大地影响着民间服饰审美标准。以明代世情小说《醒世姻缘传》和《金瓶梅词话》为例(表5),从文学作品撰写的背景视角来看,无论其书中女性角色的身份差异,新娘婚服形象已基本固定,均为大红上衣(衫、袍、袄)搭下裙,配红盖头与珠翠首饰,可见此前婚服色彩“尚青”确已日渐式微,以及明代帝王通过法令巩固政权的牵涉奏效。同时有学者研究发现,明代晚期大众阶层不再处于“失语”的边缘地位[30],时尚话语权下移导致民众审美心理从朴素雅致转而俗尚奢侈。明代初期规定“凡民间妇人礼服、惟用紫染色絁。不用金绣。凡妇人袍衫、止用紫绿、桃红及诸浅淡颜色。不许用大红、鸦青、黄色。带用蓝绢布”[31]的条例,此时已成道傍苦李。大红色作为皇室宫廷推崇之色,更在一定程度上刺激了市民阶级僭礼逾制的穿衣行为。无论是明代初期服饰法令颁布的“强制性”,还是明晚时期民间审美转型的“自发性”,两者都促成了明代女性婚服形象的重构:抛去唐宋时期婚服中大面积青色的使用,转而更加巩固了自明代开始的“青红替换”过程与时至今日汉族女性婚服“尚红”的结果。

表5 明代小说中关于女性婚服的描写Tab.5 Description of women’s wedding dress in Ming Dynasty novels

5 结 语

《隋书》明确记载了女性青色婚服制度,唐宋七百余年间一直沿用此规定。追溯青元素与女性婚俗服饰的联系,发现周汉时期就以意象形式融贯于婚服构件和春季婚期时节的选定。到唐宋时期结合传世画像刻画出青色婚服的样貌,逐步佐证了传统女性在婚服色彩的选择与继承上呈现一种“尚青”现象。然自明代洪武年间,命妇冠服制度的改变促使女性婚服发生“青红替换”,标志原因来源于礼部根据历代尚色的分析结果,推测其背后所反映的根本思想与“五德终始”说息息相关,是帝王为彰显国运同时巩固汉礼的一种手段。并以明代世情小说为佐证,窥见服饰法令影响下的民间审美逐渐转型,重构出女性婚服从“尚青”转为“尚红”的色彩形象。

《丝绸》官网下载

中国知网下载