经鼻-肠梗阻导管灌注健脾化湿方联合动脉灌注化疗治疗恶性肠梗阻疗效观察

俞 雪,刘建铭,周 诚,沈天皓

(上海中医药大学附属普陀医院,上海 200062)

恶性肠梗阻(malignant bowel obstruction,MBO)是胃癌、结直肠癌等消化道肿瘤常见的并发症,主要临床表现为腹痛、腹胀、恶心呕吐、肛门停止排便排气,甚至出现肠坏死和肠穿孔,这也是导致消化道恶性肿瘤患者死亡的主要原因[1-2]。MBO分为机械性肠梗阻、粘连性肠梗阻和绞窄性肠梗阻,机械性肠梗阻、绞窄性肠梗阻可采取手术、肠道支架等方法治疗,而粘连性肠梗阻患者多因肿瘤腹腔广泛种植转移,无手术切除和肠道支架治疗指征,且目前传统的胃管减压只能对胃部进行减压,达不到肠道减压的效果,故多数肠粘连患者易出现肠道感染、肠坏死和肠穿孔[3]。经鼻-肠梗阻导管通过在DSA引导下将导管植入到屈氏韧带以下,可快速有效地到达梗阻位置进行负压吸引,降低患者腹内压,同时对梗阻部位起到支撑、扩张作用,从而明显改善患者腹痛腹胀、恶心呕吐等症状,在粘连性肠梗阻中应用广泛[4-5]。经鼻-肠梗阻导管虽能明显改善MBO患者肠梗阻症状,但抗肿瘤治疗仍是防止肠梗阻进一步加重的主要方法。动脉灌注化疗选择性地将化疗药物经动脉灌注到肿瘤局部,使局部药物浓度升高达到抗肿瘤作用,能明显减少化疗药物用量和不良反应,对无法耐受静脉化疗的MBO患者疗效显著。有研究结果表明,经鼻-肠梗阻导管联合动脉灌注化疗能有效控制肿瘤生长,并延长生存期[6-8]。肠道为机体重要的免疫器官,相关研究证实中药能够减轻肠道黏膜屏障损伤、调节机体免疫功能[9]。刘艳等[10]研究发现,健脾化湿方能明显改善恶性肠梗阻患者临床症状,提高患者免疫力[10]。本研究观察了健脾化湿方联合动脉灌注化疗治疗恶性肠梗阻患者的疗效及对机体免疫功能的影响,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1纳入标准 ①MBO诊断标准符合《晚期癌症患者合并肠梗阻治疗的专家共识》[11];②性别不限,年龄18~80岁;③经病理学确诊为结直肠恶性肿瘤或胃恶性肿瘤,且由恶性肿瘤所引起MBO;④经鼻-肠梗阻导管置入后;⑤无动脉灌注化疗禁忌;⑥可流质饮食;⑦符合脾失健运、湿邪停滞型恶性肠梗阻诊断标准中3个主症(腹痛腹胀,恶心呕吐,肛门停止排便排气)及2个以上次症(神疲乏力,倦怠,舌质淡胖,边有齿痕,苔腻,脉细弱或滑),且经2位副主任或资深主治医师确认为脾虚湿滞型MBO。

1.2排除标准 ①经鼻-肠梗阻导管减压无效的肠梗阻(包括复杂性肠梗阻、闭襻性肠梗阻、绞窄性肠梗阻等)者;②拒绝接受动脉灌注化疗及服用中药者;③未完成全部疗程或观察项目,无法判定观察结果者;④具有其他严重内科疾病、精神疾病者。

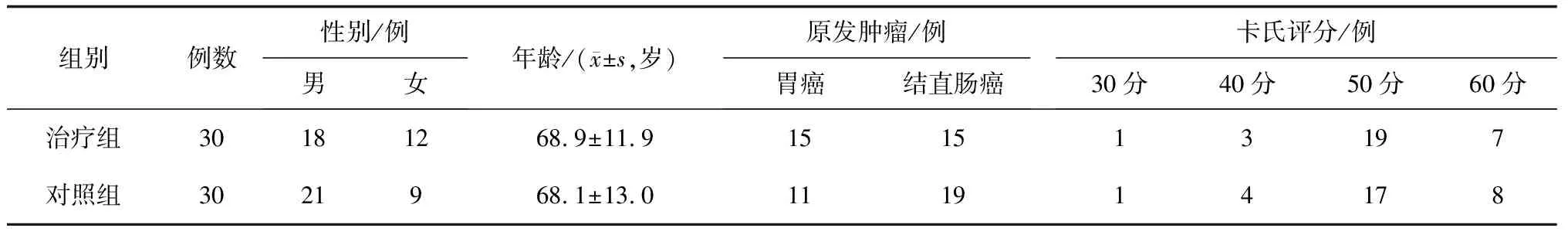

1.3一般资料 将2020年6月—2022年6月上海中医药大学附属普陀医院收治的已行经鼻-肠梗阻导管置入的60例恶性肠梗阻患者纳入研究,根据患者意愿分为治疗组和对照组各30例,2组患者一般资料比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表1。本课题设计获得上海中医药大学附属普陀医院伦理委员会审核通过(PTEC-R-2021-27-1)。

表1 2组恶性肠梗阻患者基线资料比较

1.4治疗方法

1.4.1对照组 ①行肠梗阻减压管(CLINY鼻肠减压套管,日本Create Medic公司生产)置入术治疗。采用DAS透视下导管置入技术:患者取仰卧位,使用260 cm加硬泥鳅导丝的配合5F H1造影导管,通过鼻腔置入胃腔,经过幽门至十二指肠内,导丝引导下,尽量深入至远端扩张小肠段,置换置入肠梗阻套件自带350 cm支撑导丝,将经石蜡油润滑后的肠梗阻管沿支撑导丝送入肠道扩张处,外接负压吸引球,持续冲洗减压治疗。同时给予静脉营养支持、抗感染治疗等,通过观察患者的临床症状、复查腹部CT或对小肠进行选择性造影来评估疗效,以确定后续是否继续采用留置导管治疗或改为手术治疗。②于导管室行动脉灌注化疗:嘱患者平卧位,心电监护下右腹股沟及会阴区域消毒,铺无菌巾,取右腹股沟韧带下方1.5 cm处,股动脉上方皮肤为穿刺点,局部麻醉。采用Seldinger方法,经皮穿刺股动脉,置5F导管鞘。经导管鞘插入4F RH造影导管,插管肠系膜上动脉、肠系膜下动脉造影,予灌注化疗,其中化疗药物选取奥沙利铂联合氟尿嘧啶或雷替曲塞,给药剂量根据体表面积计算。拔管,局部加压包扎,嘱患者平卧24 h。此外给予肠外营养、纠正电解质及酸碱失衡、必要时抗生素预防感染等常规治疗。化疗每3周1次,连续应用9周。

1.4.2治疗组 在对照组治疗基础上,自插入经鼻-肠梗阻导管第1天起灌注健脾化湿方。基本方:党参15 g、白术30 g、茯苓30 g、猪苓30 g、藤梨根30 g、槟榔12 g、大腹皮30 g、枳实15 g、厚朴10 g、肉苁蓉15 g、制黄精30 g、米仁30 g、败酱草30 g、火麻仁30 g、郁李仁15 g(根据患者中医辨证进行加减),每日1剂,浓煎200 mL,每天2次,每次100 mL,经纯棉白纱布过滤中药(防止药物沉渣堵塞管道)后经鼻肠管灌注,然后鼻肠管夹管2 h,2周为1个疗程,连续灌注3个疗程。

1.5观察指标

1.5.1临床疗效 参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[12]拟定疗效判定标准,评估2组临床疗效。完全缓解:患者主要症状、阳性体征消失,CT 检查无肠管扩张,腹部肠型、蠕动波、金属音和气过水声消失,肛门排便排气和肠道功能基本恢复正常,腹部X射线无异常;好转:患者主要症状、阳性体征改善,肛门排便排气和肠道功能较前改善,腹部X射线片正常或肠管轻度胀气;无效:患者主要症状、阳性体征及肛门排便排气较治疗前无明显改善甚至加重,腹部X射线片仍有明显气液平面及肠管胀气,需进一步治疗。

1.5.2中医证候积分 参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[12]进行评分,按照无症状、轻度、中度和重度分别计分,主症分别为0,2,4,6分;次症分别为0,1,2,3分。

1.5.3血清学指标 分别于治疗前后抽取2组患者空腹静脉血,检测肿瘤标志物(CEA、CA199、CA724、CA50)、C反应蛋白(CRP)和免疫指标(CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+)水平。

1.5.4肠梗阻症状缓解时间 包括腹痛腹胀缓解时间、恢复排便时间、恢复排气时间、再梗阻间隔时间。

1.5.5生存期 对所有患者定期进行随访,比较2组患者生存期,并绘制生存曲线图,其中生存期为患者完成中药治疗起至死亡或末次随访时间。

1.5.6不良反应 统计2组不良反应发生情况。

1.6统计学方法 采用SPSS 25.0统计学软件进行数据分析。计数资料以例(%)表示,比较采用2检验;计量资料如果符合正态分布且方差齐,以均数±标准差表示,比较采用t检验;不符合正态分布,采用非参数检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.12组患者疗效比较 对照组完全缓解0例,好转24例(80.0%),无效6例(20.0%),总有效率为80.0%;治疗组完全缓解2例(6.7%),好转26例(86.7%),无效2例(6.7%),总有效率为93.3%;治疗组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

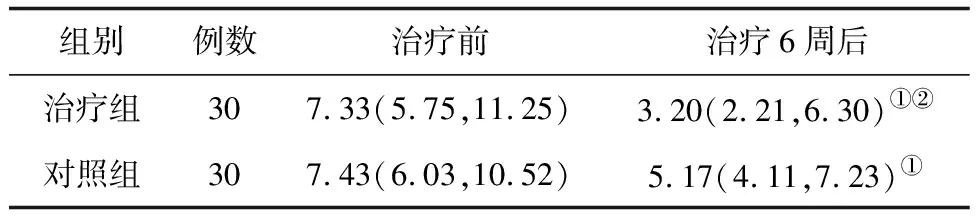

2.22组患者中医证候积分比较 2组患者治疗前中医证候积分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2组中医证候积分均较治疗前明显降低(P均<0.05),且治疗组明显低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组恶性肠梗阻患者治疗前后中医证候积分比较[M(Q1,Q3),分]

2.32组患者血清肿瘤标志物水平比较 2组患者治疗前血清肿瘤标志物水平比较差异均无统计学意义(P均>0.05);治疗后2组血清CEA、CA199、CA50水平及治疗组血清CA724水平均较治疗前明显降低(P均<0.05),且治疗组血清CEA、CA199、CA724水平均明显低于对照组(P均<0.05)。见表3。

2.42组患者血清CRP及免疫指标比较 治疗前2组患者血清CRP及免疫指标比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。治疗后对照组CRP水平明显降低(P<0.05),CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+均无明显变化(P均>0.05);治疗后治疗组CD3+、CD4+、CD4+/CD8+均较治疗前及对照组明显升高,CRP及CD8+均较治疗前及对照组明显下降,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表4。

表4 2组恶性肠梗阻患者血清CRP、免疫指标比较

2.52组患者肠梗阻症状缓解时间比较 治疗组患者腹胀及腹痛缓解时间和恢复排气、排便时间均明显短于对照组,再梗阻间隔时间明显长于对照组,2组比较差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表5。

表5 2组恶性肠梗阻患者症状缓解时间比较

2.62组患者生存情况比较 治疗后,治疗组患者中位生存期为(59.0±12.3)d,对照组患者中位生存期为(47.0±4.1)d。治疗组患者中位生存期明显长于对照组差异有统计学意义 (P<0.05)。

2.72组不良反应发生情况比较 治疗过程中2组患者各出现2例骨髓抑制,其中治疗组有3例患者出现轻度消化道症状,对照组出现1例肝功能损害,均于对症处理后改善,2组患者均未出现肠穿孔、坏死等严重不良反应。

3 讨 论

MBO患者常伴有恶病质、转移性肿瘤或是其他禁忌证,体质评估较差,故常不适宜手术治疗[13-15]。目前MBO的治疗仍以姑息治疗为主,并以减轻患者痛苦,改善患者生活质量为主要目的[16]。通过放置小肠导管疏通肠道恶性肿瘤引起的各种肠梗阻具有良好的临床治疗作用,尤其对于低位肠梗阻而言,缓解了大部分晚期肿瘤患者的症状,为化疗相对禁忌的患者提供了一定的化疗条件,同时也为无法进食的肠梗阻患者提供了应用中药的条件。传统的胃肠减压管能够减轻胃内压力,却无法引流小肠深部的潴留物,因此对小肠梗阻的治疗往往效果不显著,但将鼻肠减压套管通过幽门直接送入到小肠至小肠最扩张处并吸引出小肠内的容物使得患者可以进食流质。动脉灌注化疗通过导管根据肿瘤的供血范围选择灌注区,再将化疗药物经肿瘤的供血动脉直接注入肿瘤组织,使肿瘤组织内的药物浓度高于静脉化疗的药物浓度,靶向性较强,且有研究证明经肠系膜上动脉灌注化疗药物不会直接接触到腹膜和肠管,不易产生肠穿孔、肠坏死和腹膜粘连[17],其具有定位明确、毒副作用小、疗效显著等优势。

目前已有肠梗阻导管联合动脉灌注化疗和肠梗阻导管联合中药治疗的相关研究,且中药治疗MBO的临床效果较好[18-20],但肠梗阻管置入后行动脉灌注化疗联合中药的研究少见,故本研究设计具有一定的创新性。中医将肠梗阻的病因病机归结于脾胃虚弱,正气不足,无以运化,肠道失于濡养以及气滞、寒凝、痰湿、瘀血等实邪蕴结阻滞气机,致传导失司所致,其病位在胃肠。中医学中的脾胃功能与现代医学中的免疫功能密切相关,脾胃功能正常则肠道通畅,肠黏膜功能亦正常,这是肠道免疫功能正常的关键。目前已有文献证实免疫功能的紊乱与脾虚证有本质上的联系,而健脾类中药对肠的效应部位的淋巴细胞分布或数量具有调节作用,其作用的靶点可能包括对肠道免疫系统的调理作用[21]。

本研究中健脾化湿方以党参、白术共为君药,党参主治脾胃虚弱、中气不足、气血两虚、气津两伤证,白术主治脾气虚弱、痰饮内停证。现代药理学研究表明,党参、白术等健脾益气药物能调节胃肠运动,增强机体免疫功能[22-23]。本研究通过经鼻-肠梗阻导管灌注健脾化湿方联合动脉灌注化疗治疗MBO,结果表明健脾化湿方不仅能有效降低中医证候积分,缓解肠梗阻症状,提高近期临床疗效,同时可降低血清CEA、CA199、CA724、CRP、CD8+水平,提高CD3+、CD4+、CD4+/CD8+水平,延长患者中位生存期。

动脉灌注化疗不良反应小,治疗靶向性较强,是晚期恶性肿瘤治疗中较为常见且有效的方法,说明中西医结合治疗MBO相比传统的胃肠减压管可以发挥独特的优势,能够有效减轻患者临床症状,提高疗效,改善患者免疫功能,延长患者生存时间。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。