从选材到评价:习作教学例谈

陈雯

摘要:选材、构思、行文、评价是习作教学的核心组成,也是关键步骤。选材,多层面链接生活,从现实生活的人和事、亲身参与的学习生活、阅读积累中找素材,做到“素材千人千面”;构思,利用导图提取信息,勾勒表达的框架,明晰表达的详略,做到“布局合理”;行文,全方位品鉴字词句段篇,推敲打磨,品鉴扩容,模仿借鉴,做到“表达有妙趣”;评价,更新迭代多种方式,利用评价表相互评价,借助电子文集多样化展示,搭建平台多渠道发表,做到“展评多样态”。

关键词:习作教学;选材;构思;行文;评价

习作教学是小学语文教学的重要组成部分,是引导学生运用语言文字表达的过程。选材、构思、行文、评价是习作教学的核心组成,也是关键步骤。

一、选材:多层面链接生活,做到“素材千人千面”

习作教学要求学生做到“观察周围世界,能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象,注意把自己觉得新奇有趣或印象最深、最受感动的内容写清楚”[1],“养成留心观察周围事物的习惯,有意识地丰富自己的见闻,珍视个人的独特感受,积累习作素材”[2]。这需要学生在选材环节发散思维,从多个层面链接多彩的生活,力求做到“素材千人千面”。

(一)从现实生活的人和事中找素材

小学生习作极容易人云亦云,根源在于他们的选材往往脱离生活。平时的教学中,我有意识地引导学生发散思维,联结现实生活中的人和事,助其寻到选材的活水,找到鲜活生动、与众不同、有“烟火气”的素材。例如,教学三年级下册第六单元“身边那些有特点的人”主题习作,我没有用多媒体展现“有特点的人”的各种雅号,而是将班级里有特点的学生喊到讲台前,让他们讲述自己的故事,展现自己的特点,让台下的学生现场给他们起一个贴切的称谓。这种将人物与事件全景式真实呈现在学生面前的方式,促使学生很快发散思维,想到了自己身边那些有特点的人。由此,独特而有创意的选材频频诞生。有学生选材“双杠精灵”,以其每天坚持“打卡”、一一解锁高难度动作、利用双杠交友等事件,再现其“精”的特点;有学生选材“电视迷”阿公,用他因看电视十分投入而常常将自己带入角色和剧情之中的细节,凸显其“迷”的特点;有学生选材“小馋猫”弟弟,截取他为了得到好吃的不择手段的画面,展现其“馋”的特点。

(二)从亲身参与的学习生活中找素材

每个学期,学校都会开展丰富多彩的活动,如趣味运动会、科学创想节、艺术展示周等。教师针对性地引导学生从学习生活中找素材,学生的习作选材定会角度多样,鲜活而有生命力。我尝试引领学生“三步走”,到学习生活中找素材,充实习作“素材库”。

第一步:造声势,启动习作前的准备工作。活动主题、活动形式、活动知识储备等前期准备工作,让活动的仪式感拉满,学生充满期待。例如,本学期,我校开展的趣味运动会与劳动教育做了深度融合,以“红旗渠精神放光芒”为主题,设计了“齐头并进”“春种秋收”“巧运南瓜”等运动项目。活动前,我们播放了关于红旗渠的影像资料,让学生对那个年代、那段历史、那个工程有了直观的认识,产生了极大的期待。

第二步:找瞬间,复盘参与活动时的所见所闻。无论是参与者还是旁观者,在参与活动时一定有某一个或几个瞬间是难忘的,及时定格这些镜头,活动后复盘,能让学生脑海中的活动影像更加清晰。在以“红旗渠精神放光芒”为主题的趣味运动会上,教师鼓励学生用自己会发现的眼睛去捕捉精彩瞬间,同时化身为放映员,在家长群“直播”活动实况。活动后,师生共同复盘值得记录的一个个瞬间。

第三步:录素材,完成活动后的提炼升华。学生不仅要记录活动时的真实景象,更要记录自己在活动过程中的想法、心情和受到的教育、启示。如此,记录的素材就有了活力。“红旗渠精神放光芒”主题趣味运动会上,我设计了一份作文研学单,让学生提炼一个词语,并阐述选用这个词语的理由。学生选用的“团结协作”“坚持不懈”“敢于拼搏”“超越自我”“积极向上”“坚韧不拔”等词语,以及洋溢着青春活力的解释,鲜明地展现了他们对体育精神和劳动精神的理解,为后面的长文章习作做好了铺垫。

(三)从平时的阅读积累中找素材

我尝试引导学生联结平时的阅读积累,全方位借鉴、模仿和整合,让习作选材更有“文艺范”。这里的“文艺范”是指与文学阅读、文艺电影等相关联的更具文学性的习作选材。例如,完成“奇妙的想象”主题习作任务时,我让学生回憶读过的《宝葫芦的秘密》《爱丽丝漫游奇境》《查理和巧克力工厂》《西游记》……这些古今中外的经典书籍或改编的影视片,会激发学生的奇思妙想,让他们的选材别有味道。再如,学生续写故事时,我让他们读一读《亡羊补牢》《龟兔赛跑》这些经典故事不同版本的续写,启发学生可以从多个角度选材续写,不要拘泥于某一种。

多层面链接生活选材,是在精彩的生活与习作之间铺设“高速公路”,让学生开放多元地选材,做到“素材千人千面”。

二、构思:利用导图提取信息,做到“布局合理”

习作教学中,教师要站在学生的角度,指引学生整体构思,明确先写什么,再写什么,最后写什么;哪些内容需要重点写,哪些内容可以一笔带过。习作构思环节,我尝试引导学生利用思维导图勾勒表达框架,明晰表达详略点,做到让文章“布局合理”。

(一)用导图勾勒表达的框架

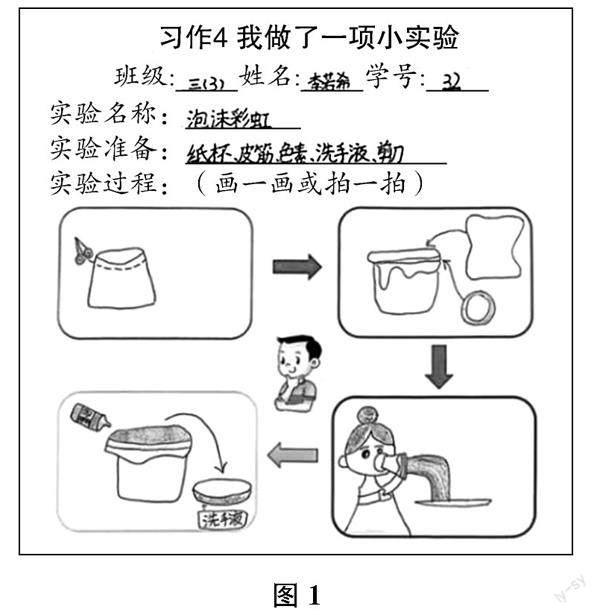

这里所说的“导图”,就是思维导图。思维导图是将思维过程用图示的方式呈现出来,实现思维的可视化。有了思维导图,就好比习作这项工程有了施工图,能够清晰地展现这篇文章该以什么为主线,该以怎样的顺序安排内容。绘制导图研学单,让学生“按图索骥”,能够有效简化构思过程,勾勒出表达框架。例如,“我做了一项小实验”主题习作要求学生动手做一个小实验后再习作。我设计了导图研学单(见图1),引导学生借助思维导图简明清晰地记录实验步骤,并把自己的实验过程讲给同伴听,让同伴能快速了解这个实验。

学生非常喜欢这种方式,因为导图研学单提供的四个方框,就对应实验中的四个关键步骤。为了让其他同伴清晰了解自己的实验,学生有的绘图,有的涂色,有的做标记,有的拍照……言简意赅地记录了“泡沫彩虹”“漂浮的鸡蛋”“火山爆发”等实验的具体步骤。对于实验过程中的细节,学生认真取舍,最终留下的都是展示实验不可或缺的线索和步骤。在此基础上,我又为学生提供了“先……接着……然后……最后……”的句式,让学生记录实验的经过和实验中有趣的发现。做了实验,有了步骤,还有表达框架;待学生初稿完成,引导他们适当修改润色,再加上开头和结尾,一篇文章就完成了。这样的构思过程,是不是很高效?

(二)用导图明晰表达的详略

明晰表达详略是学生习作的关键素养。在习作构思阶段,启发学生利用导图提取关键信息,实际上就是去伪存真、去粗取精,能帮助学生在整体把握全文的基础上,明晰表达详略。

在“介绍国宝大熊猫”主题习作的指导交流课上,我发现学生并没有对收集到的资料做筛选,表达结构既没有主线引领,也没有详略安排。此时,我提供了一份导图研学单(见图2),让学生就自己占有的材料,提出两到三个最感兴趣的问题,然后作答。

提炼并回答问题的过程中,学生主动与同伴交流碰撞,并对自己占有的资料进行了“二次加工”。他们不断提出问题、回答问题,整合相同主题、去除无用部分,在勾勒出成文脉络的同时,明晰了表达详略点。

三、行文:全方位品鉴字词句段篇,做到“表达有妙趣”

有了好的素材和清晰的行文构思,接下来就是落笔成文了。一次完整的习作教学,不是学生写完了就算,还需要优化思维,让表达妙趣横生。我尝试带领学生在全方位品鉴字词句段篇上下功夫,做到“表达有妙趣”。

(一)推敲打磨,让表达文通字顺

教师可以在学生完成的初稿中找到一些典型的错例,引导学生运用修改符号,修正不完整的表达、语序颠倒、搭配不当等错误,让表达准确、连贯生动。比如,学生习作中经常用到的“高高的鼻梁上架着一副眼镜”这类句子,很容易将“眼镜”误写成“眼睛”,将“架着”写成“挎着”。对此,我会带领他们反复推敲打磨,力求让表达准确。再如,有学生在习作中这样写道:“小丽、小明和小华的风筝都飞上了天,他们好像就坐在风筝上一样,摸着软软的白云。”仔细读读就会发现,要加上几个字读起来才更连贯。于是,我指导学生将句子改为:“小丽、小明和小华的风筝都飞上了天,他们的心也随风筝飞上了天,感觉自己就好像坐在风筝上遨游,似乎随手就可以摸到软软的白云。”这样表达就更为连贯生动。针对整篇的行文,我还会指导学生调整表述逻辑,做到文通。

(二)品鉴扩容,让表达生动有味

对于学生语言干瘪、表述单薄的情况,可以引导他们适当扩容,让表述生动有味。图3展示的是学生习作扩容前后的内容:

扩容前:首先,我们要准备一个塑料瓶,一壶热水。接着,我们把热水倒入瓶中,再倒掉,盖上盖子。神奇的一幕就会发生,瓶子变瘪了。

扩容后:首先,我们要准备一个塑料瓶,一壶热水。我准备了一个空的矿泉水瓶子,想要用热水灌满这个瓶子。那此时要紧的,是用热水壶烧一壶热水。不一会儿,水烧开了,我小心翼翼地把热水壶拿到了桌子上。接着,我把热水缓缓倒入矿泉水瓶中。这个过程大家一定要注意,矿泉水瓶子的口比较小,如果倒得太急,有可能会烫到手。水倒满后,我又赶紧把热水全部倒掉,拧紧了矿泉水瓶的盖子。神奇的一幕发生了!瓶子像被一只无形的大手捏住了一样,它的肚子变瘪了,歪着身子站在那里,像是打了败仗一般。

从图3可以看出,把原文中不到50个字的实验过程扩充到200字,既忠于原文,又加入了细节描写和拟人手法,表达更为生动有味。平时的教学中,我会出示扩容前后的文字,让学生自主比较揣摩,发现“表达有妙趣”的“密钥”。这个过程需要一点时间,但是很有必要。

(三)模仿借鉴,让表达意蕴隽永

教材选编了很多经典美文,这提示教师可以在平时的教学中启发学生有意识地引用名家名篇,提升语言表达力,让自己的文章意蕴隽永。例如,教学三年级“看图画,写一写”的习作内容时,教材提供了早春时节的图示。教师如果能让学生在自己的行文中模仿借鉴郑振铎先生《燕子》中“二三月的春日里,轻风微微地吹拂着,如毛的细雨由天上洒落着,千条万条的柔柳,红的白的黄的花,青的草,绿的叶,都像赶集似的聚拢来,形成了烂漫无比的春天”的表述,习作行文会更加流畅自然,画面感十足。再如,引导学生完成“放风筝”的主题习作,我提醒学生恰当引用“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟”等名诗名句,放风筝的意境就更为清新隽永了。

行文环节全方位打磨字词句段篇,可以理解为教师优化指导习作细节,也可以理解为教师授之以渔,让学生学会优化自己的习作,让表达更加生动、更有品位。

四、评价:更新迭代多种方式,做到“展评多样态”

好的作品,都需要不断修正,在更新迭代中走向优化。为打破长久以来让学生将作文本变成“作品集”、在前面加上教师评分的单一评价方式,我尝试更新迭代评价方式,让“展评多样态”。

(一)利用评价表相互评价

我建议学生借助评价表,相互交换习作,阅读后展开评价。学生会在评价表中留下星级评价和简短的语句,相互欣赏,取长补短。这样从学生视角作出点评的方式,较程式化的点评来说更有意思,也更容易理解。比如,对于习作中的修辭手法运用,我一般不会给出表扬,但学生评价时就会毫不掩饰地夸赞,让同伴看到这样的批语时充满自豪感,习作自信大大提升。

(二)借助电子文集多样化展示

电子文集的好处在于可以打破传统纸媒的局限,尽量多地展示不同学生的习作。我设计的电子文集,是鼓励每个学生在一个学期的大小练笔中,选择自己最满意的文章投稿。对于电子文集中作品的评价,我不打分数,重在让更多的学生有机会在习作舞台上一展风采,获得习作自信。比如,我曾在班级中做了《墨香四溢》作文集,学生投稿,家长排版审阅,教师写卷首语,最后付印。很多学生拿到这本文集后都爱不释手。

(三)搭建平台多渠道发表

教师是独具慧眼的“伯乐”,及时将有文采的作品在学校公众号上发表,或者推荐学生去报刊

投稿,让在这个领域里有能力的学生成为“写作小明星”,让部分学生获得成就感,也让更多的学生心向往之。例如,我们班上有位学生二年级时就表现出了习作方面的天赋,文章屡屡登报,让她备受鼓舞;另一位学生的习作《彩虹雨》在学校公众号上推出,大大激发了她对写作的热爱。我常常情不自禁在学生习作上写“推荐投稿”几个大字,更多的是让学生油然而生一种被肯定、被推崇的内驱力。

我在班级习作教学中的探索,让原本就乐于表达的学生更加认可自身所具有的语言天赋,让不会表达的学生摸到了习作的门道,让原本不敢不愿表达的学生感受到作文并不像想象中的那么难。在期末的临场作文中,班级学生的习作水平得到了同年级教师的交口称赞。接下来,我将寻找更多习作教学的生长点,为学生习作能力的提升开辟新天地。

参考文献:

[1][2] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:10,13.