科学精神在小学数学教学中的培养策略

黄鸿君 覃利华

【摘要】科学精神是时代发展的要求,它的培养需要经历一个漫长的渗透过程.文章首先提出了崇左市部分地区小学在数学教学中培养学生科学精神环节存在的问题,然后进行了存在问题的成因分析,最后从提高“教师对科学精神的认识”和“立足课堂教学,培养科学精神”两个角度提出了在小学数学教学中培养学生科学精神的几点策略.

【关键词】科学精神;小学数学;培养策略

【基金项目】广西民族师范学院2020年小学教育特色专业建设教改项目:民族地区小学数学教学中学生科学精神培养策略研究(编号:2020XJTS05);广西民族师范学院2021年校级一流课程项目:小学数学课程与教学论(编号:YLHHKC202104);广西民族师范学院2021年校级教改项目:互联网时代下信息技术在民族高中数学教学的思考与实践(编号:msyjjzx2021B02).

一、问题的提出

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出:“数学是研究数量关系和空间形式的科学.”“数学在形成人的理性思维、科学精神和促进个人智力发展中发挥着不可替代的作用.”因此,在小学阶段,数学教学承载着培养学生科学精神的育人使命.然而,在带队实习、见习过程中,笔者深入崇左市部分地区6所小学数学课堂观察学习,通过随堂听课、與一线教师及小学生交流发现,当前周边地区的小学数学课堂教学依然存在以下问题.第一,学生不爱发问.学生对学习缺乏思考,不问知识的来龙去脉,只会做“听话”的好学生;机械做题,不求对数学知识本质的理解,只依靠量的堆砌进行技能的强化训练.第二,学生易想当然.如问题:“一张边长为10厘米的正方形纸片,将其四个角各减去一个边长为2厘米的小正方形后得到新图形,比较原正方形的周长与新图形的周长,谁更长?”部分学生想当然地回答新图形的周长更长,理由是边变多了.第三,学生“迷信”权威.学生坚信教师、课本的观点就是准确无疑的.如当教师由于口误不自知地说出错误结论而与自己原认知不一致时,学生便立马否定自我的原认知.第四,学生存在思维定式,创造性薄弱.具体表现为知识的迁移应用能力不强,会解一道题,但不会解一类题.

以上问题表面看是小学生学习方法不当导致的,但如果进一步深层次地反思就可以发现,这些问题反映出学生数学学科科学精神的缺失.这些问题的存在不仅是提升小学数学教学质量的障碍,也是培养小学生数学核心素养的障碍.

二、问题的成因分析

关于上述问题存在的原因,笔者通过与教师的访谈总结得出以下结论.

第一,在科学精神的认知层面上,教师对科学精神的认识不够透彻.主要体现在:(1)关于“科学精神的内涵是什么”,大家的普遍回答是“实事求是”;(2)在“科学精神的教育意义有哪些”这一问题上,大家都知道它很重要,但真要“说个一二三”的话却又说不上来;(3)关于“小学数学学科中的科学精神主要包括什么”,大家回答最多的是数学与科学研究一样都需要严谨的精神.受访教师对这三个问题的回答都不全面,这也侧面反映出部分小学一线教师对科学精神的认识不足.

第二,在科学精神培养的实践层面上,教师过多注重知识与技能目标,忽视过程与方法、情感态度与价值观目标.具体体现在:教师在授课中主要进行知识点的强化记忆及训练,忽视知识发生的过程引导与情感渗透.例如,在《位置与方向(一)》———“认识东南西北”课例中,教师在讲授如何辨别东南西北后,就进行习题训练,其间并未让学生感知学习上下左右之后再学习东南西北的必要性(方向上下左右随着人所面向的位置改变而改变,但方向东南西北却是固定不变的).换言之,教师在数学课堂教学中忽视了科学精神的培养.

三、在小学数学教学中培养学生科学精神的策略

(一)提高教师对科学精神的认识

思想上深入理解认识才能更好地开展实践工作,所以提高教师对科学精神的认识是践行学生科学精神培养的必要准备.

1.科学精神的内涵

科学精神的内涵是什么?梁启超先生认为:可以教人求得有系统之真智识的方法,叫作科学精神.还有很多学者对新时代科学精神的内涵进行了研究探讨.从各方说法可知科学精神的内涵非常丰富,至今未有统一说法.在笔者看来,科学精神是实证、探索、质疑和创新等精神的总和.实证是通过推理、实践或实验去论证理论的准确性;探索是发现问题后,锲而不舍地探寻解决路径;质疑是不迷信权威,不盲从,合理怀疑,摆脱直观,相信实证和逻辑;创新是抛开旧的,创造新的.基于科学精神的内涵理解可见科学精神并非科学家独有的,在普及教育的当代,它也体现在很多普通人的日常生活、工作、学习中,且随着时代的发展,它的重要性越趋显现.

2.科学精神的教育意义

科学精神的培养是一个长期过程,小学生是国家的未来与希望,他们的世界观、价值观还未形成.关于科学精神的培养,他们的可塑性更强、更适宜.从小学阶段开始有意识地培养其科学精神,有利于培养小学生科学的学习习惯,提高小学生分辨是与非的能力,激发学生探索未知的兴趣.

3.数学学科中的科学精神

将数学学科特点与科学精神的内涵相结合可知,数学的科学精神主要有系统化精神、严密化精神、应用化精神.系统化是知识、方法的系统化,严密化是逻辑推理思维的严密化,应用化是学科知识的应用化.立足数学学科培养学生的科学精神就是培养他们系统的抽象思维、严密的逻辑思维、广泛的应用思维.然而这些思维能力并不会自发地迁移为学生的个人素养,学生学科素养的获得途径是渗透.

(二)立足课堂教学,培养科学精神

教师在小学数学课堂培养学生科学精神时,应在课前深入挖掘教材中所蕴含的科学元素,如数学概念概括的抽象性思维、数学性质验证中严密的逻辑推理等;课中设计以问题、任务为主线,将教学内容融于问题、任务,让学生在发现问题和解决问题中体验科学探索的精神.同时,教师要全程式渗透,将数学知识的发生、发展过程还原为学生的学习过程,让学生感悟数学家的科学精神.

接下来,笔者将结合小学数学“三角形边的关系”一课,节选其中几个教学片段,探析小学数学教学中培养学生科学精神的策略.

1.重视发问意识,培养学生的探索精神

问题是科学探索的出发点,也是数学的“心脏”.在教学过程中,教师要渗透问题意识,引导学生从数学的角度出发,发现和提出与数学相关的问题,养成深思善问的好习惯.小学生的问题从何而来?从生活中来.因此,教师可以设计贴近学生生活或已有经验的教学情境进行导入,放飞学生思维,开启学生的探索之旅.

片段一:

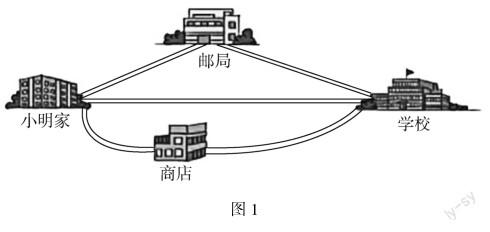

问题一:请从图中找出小明从家到学校的路有几条,以及哪条路最近.(出示图1)

问题二:如果将图中三段直的线段看作图形的边,则以小明家、邮局、学校为顶点构成一个三角形,请你大胆猜一猜,能得到什么结论?

首先,教师从贴近学生生活的问题入手,创设上学路线问题,引导学生进行观察、思考.然后,教师从具体情境中抽象出数学模型(三角形模型),探索、发现、猜想:三角形两边之和大于第三边.这一片段的教学组织中,学生经历了“发现生活问题—抽象出数学问题—探索问题本质”的过程.对于有着“十万个为什么”心理的小学生,教师利用其好奇心,引导他们向生活发问,培养发问意识,潜移默化地让他们拥有对未知积极探索的欲望,同时向学生渗透:“科学并不仅仅存在于各研究院,只要我们拥有一双善于观察的眼睛和一个勤于思考的大脑,生活中也处处有科学.”

2.强化实践积累,培养学生的实证精神

实践是检验科学理论的唯一标尺,有了猜想,就需要找出证据检验猜想.而掌握科学方法才能开展科学验证.对小学生来说,他们还未掌握系统的科学验证方法.在教学过程中,教师可以活动、任务要求的形式渗透科学活动方法,通过任务活动,让学生积累活动经验,领悟科学的严谨性.

片段二:

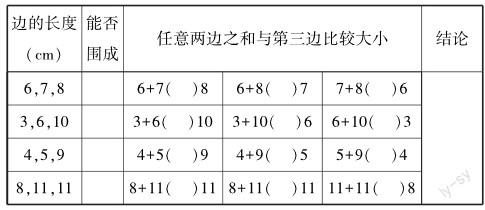

任务一:量一量你们手中每个三角形三条边的长度,然后将其中任意的两条边的长度相加,与第三边长度比较,你有什么发现?

任务二:做一做,小组合作,用准备好的每组小棒围三角形,边实验边记录,你又发现了什么?完成下表.

本片段中有两个不同的任务,体现了科学实验的“一验再验”精神.这样的教学组织,不仅能让学生通过“做”积累实践方法、经验,而且能在学生亲历探索验证猜想的过程中渗透“科学来不得半点虚假,需要采用多角度、多方法进行实证”的道理,引导学生用真实的体验去感知、探求真理.

3.以激励评价回应质疑,培养学生的质疑精神

科学的发展需要怀疑已有知识的正确性,揭示其中隐藏的内在矛盾,这一过程也是在现有知识基础上的“标新立异”.在教学活动中,学生的实践结果不全是预设中的统一结果,小学生的“真”让他们大胆质疑,而此类质疑容易引出所谓的“内在矛盾”,从而厘清“矛盾”发现科学本质.故教师应呵护学生的“质疑心”,鼓励学生合理质疑.

片段三:

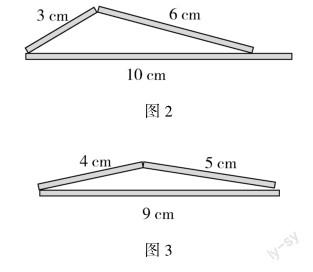

任务二的第二、三组小棒实验中,当有学生得出“能围成三角形”的结论时,教师应适当给予鼓励,鼓励他们展示出证据.发现他们的做法如图2,3所示.

教师请图2小组自述三角形的定义,比照定义,发现拼出来的图形不能称作三角形,再次让学生巩固了三角形定义.而图3小组中,学生确实是被表象蒙骗了,小棒是立体的,线段是平面的,用起来是有区别的.教师借助几何画板用平面线段展示动态图:做出9cm的线段AB,分别以A,B为圆心,4cm,5cm为半径画圆,发现两圆仅有一个交点且在线段AB上(如图4所示).结果表明它们围不成三角形.

教師首先赞扬学生能勇敢说出不一样的声音,再引导学生发现并验证自己的结果是否正确.这样一来,学生大胆质疑的品质得到了培养与鼓励.要知道,许多重大科学发现都源于质疑,因此,即使是错误的想法,教师也不应直接进行否定,不然有可能扼杀学生的创造性思维.质疑是科学精神不可或缺的一部分.小学生正是天真烂漫的时候,用激励代替否定,鼓励学生理性分析、合理怀疑、不盲从、不迷信权威,勇于表达自己的见解,更有助于培养学生的质疑精神.

4.引导角色代入,培养学生的创新应用精神

创新是科学精神的灵魂,角色代入型的换位思考是激发学生创新意识的一种有效方式.“横看成岭侧成峰”,不同的切入角度有不一样的风景,教学活动中,教师要打破常规,注重引导学生发散思维.

片段四:

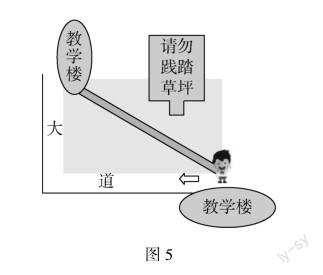

问题一:观察图片(图5),说说你看到了什么现象.

问题二:为什么生活中人们都喜欢抄近道,你能用数学知识解释吗?

问题三:路是人们根据生活需要修出来的,如果你是设计者,你会怎么做?

通过三个问题,回归生活,使学生意识到知识要服务生活.问题三中,教师没有因循守旧地强调“勿践踏草坪”,而是让学生以设计者的身份思考,抛开传统固有思考模式,发散学生思维,培养学生的创新应用精神.

以上几个教学片段设置,主要以创新教学模式为依据:向生活发问激发学生探索求真的兴趣,初次验证,再次验证,然后获得结论“三角形任意两边之和大于第三边”,最后将知识回归生活.这一过程事实上就是教师向学生渗透科学精神的过程.

结 语

综上,文章结合实例探析科学精神在小学数学课堂教学的培养策略:注重发问意识、强化实践积累、以激励评价回应质疑、引导角色代入.科学精神的丰富内涵造就了其培养策略的多样性,其渗透过程可以由教师主导、学生观察,也可由学生主导、教师从旁指点.在小学数学课堂教学中,教师需要深入挖掘教材、领悟教材背后蕴含的科学精神,采用多样的教学组织形式,重视知识发生的过程,才能更好地对学生进行科学精神的渗透培养.

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]梁启超.科学精神与东西文化[J].民主与科学,2003(02):44-46.

[3]韩东屏.我说科学精神[J].科学与社会,2021,11(03):6-10.

[4]汪东兴.例谈小学生数学精神的培养[J].教育实践与研究(A),2016(11):66-70.

[5]洪亮.学生发展核心素养在小学数学中的渗透路径探析[J].中国教育学刊,2017(06):72-74.

[6]杨庆余.小学数学课程与教学[M].北京:高等教育出版社,2004.