翼状胬肉切除术联合自体角膜缘干细胞移植术治疗翼状胬肉的有效性研究

刘平兰,谢财娣,黄淑滢,萧 华,唐鹏钧,张付生

赣州启明星眼科医院眼科,江西赣州 341000

翼状胬肉是受到外界刺激而引起的局部球结膜纤维血管组织增生的一种炎症病变,是临床上常见的眼表疾病之一[1]。该病通常由于角膜以及角膜前层基质的蛋白质损害或变性,导致原发增厚而引起角膜缘的隆起。患者患病后常表现为眼发红、发干、有异物感、充血肥厚等症状,且当胬肉接近瞳孔区时会影响视力,致使视力下降,如未进行有效治疗,可并发散光,为患者日常生活带来巨大困扰[2]。手术治疗是常用的治疗方式,以往单纯翼状胬肉切除术虽可有效处理病灶,达到治疗效果,但复发风险较高,且易出现干眼症状,效果不佳[3]。而翼状胬肉切除术联合自体角膜缘干细胞移植术治疗是一种新型治疗术式,可有效弥补上述风险,治疗效果较佳,可有效减少干眼症发生,更利于患者术后恢复。笔者通过选取2017年4月至2019年12月本院收治的翼状胬肉患者80例作为研究对象,分析其使用翼状胬肉切除术联合自体角膜缘干细胞移植术治疗的临床有效性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2017年4月至2019年12月该院收治的翼状胬肉患者80例作为研究对象,将其进行编号,其中1~40号归入对照组,41~80号归入观察组。对照组:男16例,女24例;年龄48~69岁,平均(58.62±3.49)岁;体质量46~82 kg,平均(64.15±3.27)kg;病程2~7个月,平均(4.52±1.01)个月;文化水平,初中及以下13例,高中15例,大专及以上12例。观察组:男15例,女25例;年龄48~68岁,平均(58.39±3.52)岁;体质量47~81 kg,平均(63.85±3.31)kg;病程2~8个月,平均(4.79±1.02)个月;文化水平,初中及以下13例,高中14例,大专及以上13例。两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均对本研究知情同意。

纳入标准:(1)满足翼状胬肉诊断标准;(2)未进行过其他治疗;(3)符合手术治疗指征;(4)临床资料完整。排除标准:(1)认知功能不全;(2)存在其他眼部炎症;(3)患有梅毒、艾滋病等传染性疾病;(4)在沟通时无法给出良好回应;(5)意识完全丧失;(6)有血液系统疾病;(7)有凝血功能缺陷。

1.2方法

1.2.1对照组 对照组实施单纯翼状胬肉切除术治疗。术前为患者进行相关辅助检查,准确评估患者病情状况,并制订科学的手术方案;向患者简单介绍翼状胬肉疾病知识和单纯翼状胬肉切除术知识,增强患者相关认知,做好心理准备工作,便于积极配合相关治疗操作;告知患者术中可能出现的不适和术后并发症情况,做好心理建设,提高患者耐受性。在手术时,指导患者维持仰卧位,常规消毒铺巾后,由麻醉医师为患者的患眼进行表面局部麻醉,待药物起效后,手术医师需要在患者的胬肉颈部上下结膜处作弧形切口,之后分离胬肉与表层的巩膜和球结膜,在患者患眼的半月皱襞前将胬肉根部彻底剪断,并逆行剥除其余胬肉组织,方向向角膜中央进行;在对术区角膜病变清除1/4时,对局部进行间断缝合,并将其固定在浅层巩膜面上,同时将距离角膜缘3 mm处的巩膜彻底暴露出来,并进行烧灼止血,涂抹氧氟沙星眼膏(商品名:泰利必妥,生产厂家:参天制药株式会社,注册证号:H20120543,规格:3.5 g∶10.5 mg),预防结膜炎、角膜炎的发生,做好加压包扎处理。

1.2.2观察组 观察组实施翼状胬肉切除术联合自体角膜缘干细胞移植术治疗。翼状胬肉切除术的相关操作和用药与对照组一致,并在此基础上完成自体角膜缘干细胞移植术。在患眼的巩膜烧灼止血后,以此作为移植床,以术眼下方球结膜瓣角膜缘作为干细胞的移植片,注意移植片需要超过移植床的面积,之后进行移植手术;将植皮上皮朝上,与患者患眼的角膜缘侧和结膜进行对照吻合,达到理想状态后,无创缝线5~7针,以此达到固定效果,之后将移植床供区的球结膜进行牵拉,待抵达角膜缘处停止,并利用无创缝线2针,做好固定工作,涂抹氧氟沙星眼膏(商品名:泰利必妥,生产厂家:参天制药株式会社,注册证号:H20120543,规格:3.5 g∶10.5 mg),预防结膜炎、角膜炎的发生,做好加压包扎处理。

1.3观察指标 分析两组患者治疗前和治疗后的泪膜破裂时间、散光度、角膜荧光染色试验评分、基础泪液分泌试验,比较两组患者的疾病症状积分、并发症发生率和复发率。(1)泪膜破裂时间:采用辽宁美滋林生产的荧光素钠检测试纸测试,将其放入到患者的结膜囊1/3处,嘱患者反复快速眨眼数次后让其保持睁眼状态并开始计时,到角膜出现第一个黑斑结束计时,重复测量,共计5次,取平均值作为泪膜破裂时间。(2)散光度:采用电脑验光仪检测患者的散光度。(3)角膜荧光染色试验评分:采用辽宁美滋林生产的荧光素钠检测试纸测试泪膜破裂时间,将试纸与患者患眼结膜囊接触,当其眼球表面布满荧光素后,利用裂隙灯对患者角膜上皮组织着色状况进行观察,并做好记录工作,着色面积<1/3记1分,着色面积在1/3~1/2记2分,着色面积>1/2记3分。(4)基础泪液分泌试验:采用辽宁美滋林生产的泪液分泌检测试纸进行评分,在为患者患眼进行局部麻醉后,将泪液分泌检测试纸条放入患眼结膜囊内1/3处,等待5 min,观察试纸条浸湿的长度即可获取相关结果。(5)疾病症状积分:从眼痒、视物模糊、异物感、畏光流泪4个方面分析,无上述症状记0分,存在轻度上述症状记1分,存在中度上述症状记2分,存在重度上述症状记3分。(6)并发症:从结膜充血、眼部刺痛、角膜炎三方面评估患者的并发症。(7)翼状胬肉复发率:当出现明显结膜充血、角膜创面出现新生血管且增厚时即可判断疾病复发,复发率=(疾病复发例数/总例数)×100%。

2 结 果

2.1两组患者治疗前后的泪膜破裂时间、散光度、角膜荧光染色试验评分、基础泪液分泌试验比较 治疗前,两组泪膜破裂时间、散光度、角膜荧光染色试验评分、基础泪液分泌试验结果比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组的泪膜破裂时间及基础泪液分泌试验结果长于对照组,散光度、角膜荧光染色试验评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后的泪膜破裂时间、散光度、角膜荧光染色试验评分、基础泪液分泌试验比较

2.2两组患者治疗后的疾病症状积分比较 治疗后,观察组的疾病症状积分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗后的疾病症状积分比较分)

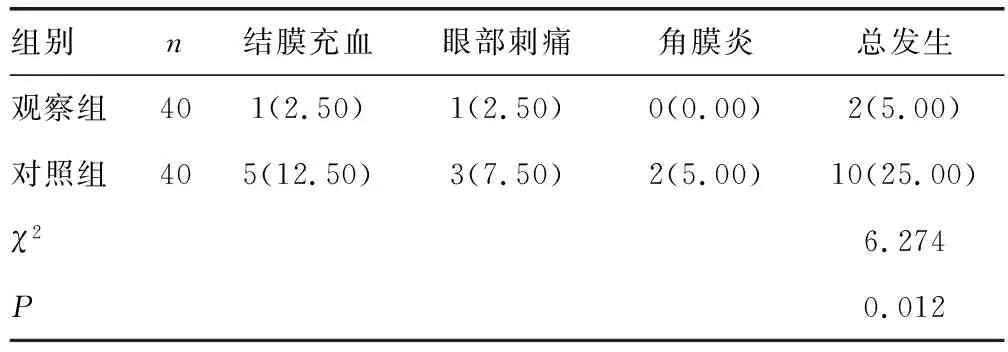

2.3两组患者治疗后并发症发生率比较 治疗后,观察组的并发症总发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组治疗后的并发症发生率比较[n(%)]

2.4两组患者复发率比较 治疗后,观察组翼状胬肉复发1例,未复发39例,复发率为2.50%;对照组复发8例,未复发32例,复发率为20.00%。观察组复发率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=6.135,P=0.013)。

3 讨 论

翼状胬肉在眼科较常见,在我国的总体发病率为9.9%,多发生于长期户外工作者、老年人群,病因包括环境因素(紫外线照射、烟尘、污染)、眼表慢性炎症、泪腺异常、病毒感染、家族遗传、生活不规律等[4]。初发时可见角膜缘出现灰色浑浊,球结膜充血、肥厚,之后逐渐发展成三角形纤维血管组织,部分还会出现眼干、有异物感等症状[5]。随病情不断加重,晚期胬肉伸入角膜表面生长,遮蔽瞳孔,从而引起视力障碍,导致患者视力下降,降低生存质量[6]。翼状胬肉切除术是常用的治疗术式,能够有效去除胬肉组织,减少其引发的眼部不适,恢复正常视物能力,但治疗后胬肉易复发,且由于胬肉切除致使角膜缘干细胞缺乏,易出现干眼症、感染情况,治疗安全性不高[7-8]。而在此情况下增加自体角膜缘干细胞移植术治疗是一种理想的治疗方式,能够弥补胬肉切除处的角膜缘干细胞缺乏,大大降低疾病复发风险,避免再次手术治疗,同时,还可减轻术后干眼症的症状,预后效果较理想[9-10]。

本研究结果显示,两组治疗前泪膜破裂时间、散光度、角膜荧光染色试验评分、基础泪液分泌试验结果比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,观察组的泪膜破裂时间及基础泪液分泌试验结果长于对照组,散光度、角膜荧光染色试验评分低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。由此可见,使用翼状胬肉切除术联合自体角膜缘干细胞移植术治疗可有效延长泪膜破裂时间,调节散光度,减小角膜荧光染色试验评分,增加泪液分泌,预防术后干眼症的发生,利于患者康复。观察组治疗后的疾病症状积分、并发症发生率、疾病复发率均低于对照组(P<0.05),表明使用翼状胬肉切除术联合自体角膜缘干细胞移植术治疗可有效减轻眼痒和畏光流泪等症状,减少眼部异物感现象,减少结膜充血情况,避免患者视物模糊,降低角膜炎发生风险,利于眼部功能恢复,可有效降低翼状胬肉复发率。

综上所述,应用翼状胬肉切除术联合自体角膜缘干细胞移植术治疗翼状胬肉的效果更理想,能够延长泪膜破裂时间,减小散光度,改善角膜荧光染色试验评分,促使干眼症状消失,降低疾病复发率,值得临床推广应用。