丰碑:陈毅、粟裕决战孟良崮

韩继云

第九章陈、粟东退诱敌

一、挫敌计划一再失利,粟裕准备分兵苏北、华中,毛泽东指示:“不分兵、忍耐待机”,陈、粟下令华野东退再让敌一步

已是下半夜的时分,西王庄东南角粟裕临时居住的茅房里仍旧亮着灯光。

他伴着油灯和地图,熬着他的又一个不眠之夜。

窗外,闪电如剑,肆虐夜空,风声伴着雷声、雨声时疏时密的响着,遮天盖地。奔泻的山洪犹如狼嚎虎啸,顺着陡峭的山壑飞泻而下,四处奔流……位于蒙阴以东的从坦埠到野店一带的山地,全被白茫茫的雨幕淹没了。这是沂蒙山区人夏以来的第一场大雨,带着它山摇地动的气氛骤然袭来,令人猝不及防,惊魂难定。

对外面的疾风暴雨,粟裕毫无反应,他的目光,始终盯在桌面上的两份电报稿上。

这是军委,或者说是毛泽东一天之内发来的两份电报。

粟裕对这两封电报上的指示,显得特别留意。

多日来,国民党军大军云集,包围圈日渐缩小,而挫敌计划一次一次地落空。身为战事的指挥者,粟裕心里火烧火燎,真真有如履薄冰之感。

山穷水复的处境中,粟裕开始酝酿更大的行动方案。他想既然在鲁中挑不动对手,那么干脆把运动区域扩得更大些,去敌人的心窝里捅刀去。经过反复思忖并请示过陈毅,他决定让陈士榘率一、六纵队南下,进入鲁南地区,以恢复那里的局面,牵动敌人的视线,使其掉头南顾。同时,让谭震林带领七纵往更深的地方插,一直插到苏北、华中,去踢敌人的屁股。这样,加上原来留在苏北的十一、十二两个纵队,华野就有百分之四十的兵力楔进了敌后。这样闹起来,敌人总该有被调动和被分散的可能了吧!

5月3日,粟裕将自己这一新的想法,报告了中央军委和毛泽东。

军委:

……现决定士榘率一、六两纵南下,进入鲁南地区,恢复局面。……谭率七纵去华中扩大局面。……谭部及士榘部队南下,必将开展更大工作,并调动敌人向后,我仍在山东基地,集中五个纵队共四十五个团(加上十纵可有五十余个团),待机歼击前进我后方之敌……以上请电示。

陈栗

但出乎意料的是,这一回毛泽东不干了,并且直接亮出了自己的观点。

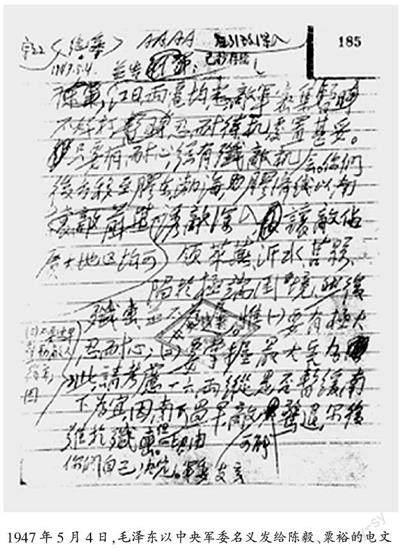

5月4日,毛泽东以中央军委的名义向华野连发两电,力陈自己的见解。

毛泽东在第一封电报里说。

陈粟:

江日两电均悉。敌军密集不好打,忍耐待机处置甚妥,只要有耐心,总有歼敌机会。你们后方移至胶东、渤海、胶济线以南广大地区,均可诱敌深入。让敌占领莱芫、沂水、莒县,陷于极端困境,然后歼击并不以为迟。唯:(一)要有极大耐心;(二)要掌握最大兵力;(三)不要过早惊动敌人后方。因此,请考虑一、六两纵队是否暂缓南下为宜,因南下过早敌可能惊退,尔后难以歼击,但一切由你们自己决定。

军委

粟裕仔细、反复地阅读电报,他仿佛觉得毛泽东在和他谈话。从毛泽东的话语里,他感受到领袖对华野的关心,特別是毛泽东提醒他们不要焦燥,要有极大的耐心与敌人周旋,没有丝毫责备之意。这使他焦急的心情有所放松。

毛泽东在第二封电报里更加详细地说明了他的观点,并且对华野未来的作战方向作了指示。陈粟,并告刘邓(即刘伯承、邓小平——作者注):

你们三日电四日收到,当即复电提出几点意见,谅已收到。今日收到你们二日电,得悉青驼寺歼敌三千,但因一纵远去宁阳,来不及集中兵力打七十四师等部,失一歼敌机会。目前形势,敌方要急,我方并不要急。鉴于青驼寺教训,尤不宜分兵,不但一、六两纵不宜过早分出,即七纵亦似宜暂留滨海地区一个月左右作为钳制之用,一个月后看情形再行南下。因此,五、六两月你们除以七纵位于滨海外,其余全部似宜集中莱芜、沂水地区休整待机,待敌前进或发生别的变化,然后相机歼击。第一不要性急,第二不要分兵,只要主力在手,总有歼敌机会。凡行动不可只估计一种可能性,而要估计两种可能性,例如调动敌人,可能被调动,亦可能不被调动,可能大部被调动,亦可能只有小部被调动。凡在局势未定之时,我主力宜位于能应付两种可能性之地点。此次你们一意对付西面之敌,没有料到汤兵团主力北上,没有事先准备集中最大兵力于适当位置,可以打由西向东之五军、十一师等部,亦可打由南向北之七十四师等部。青驼寺作战时已来不及集中兵力,但失去一次时机并不要紧。当着不好打之时,避开敌方挑衅忍耐待机,这是很对的。又,在泰安大胜敌人深入恐慌日增之际,故估计五、六两月内,可能给我歼敌机会。即使没有机会,只要敌主力进至泰安、莱芜、沂水之线,最好让其进至淄博地区,你们则退至淄博之线或淄博以北,装作向河北退走模样,使敌发生错觉。我主力距敌要远一点,不要守阵地,对敌正面侧面后面一枪不打,让敌放心前进,又使敌完全不知我主力所在,当此时机,好打则打之,不好打则以主力转入敌后,局势必起变化。此次胡宗南以三十一个旅攻入只有人口一百五十万之陕甘宁边区,集中十一个旅,有时十个旅,有时九个旅,成一横直四五十里之方阵,使我无歼击之机会,我们即以上述方法对付之。对集中之敌置之不理(此次敌九个半旅入绥德,我们一枪不打),而集中奎力打敌后路,使敌完全陷入被动地位,可作你们参考。所不同的,山东地区较狭,你们兵力甚大,转动不易,自应因地制宜。一切望按情况决定。

军委 辰鱼

读到这里,粟裕点头。他感到毛泽东的伟大,领袖虽在千山万水之外的陕北黄土高原,且处境维艰,但对山东的战局了如指掌,高瞻远瞩地指明了华野今后斗争方向。有这样的领袖领导,何愁打不破敌人的重点进攻,何愁中国革命不会取得成功?

明白了,粟裕明白了。来自王家湾的这两封电文集中反映了毛泽东的指挥思想——集中优势兵力,灵活机动,伺机出击,歼灭敌人。尤其是毛泽东关于“凡行动不可只估计一种可能性,而要估计两种可能性,例如调动敌人,可能被调动,亦可能不被调动,可能大部被调动,亦可能只有小部被调动。凡在局势未定之时,我主力宜位于能应付两种可能性之地点。”的说法,给了粟裕很大的启迪。他觉得领袖说到了点子上。自己老是认为自己的战略部署是正确的,有可能调动敌人,但没想到此一时彼一时,敌人在屡遭失败之后,变得异常狡猾,行动谨慎,不再贸然上钩。而在这种情况下,自己却变得浮燥起来,有些沉不住气,急于求战,准备将兵力拆散使用,违背了毛泽东一贯倡导的“集中优势兵力,打歼灭战”的军事原则。多亏领袖及时来电指出,使自己从“牛角尖”中拔出。否则,按照自己的原来思路,说不定将酿成重大的战略失误,使革命蒙受损失。

至此,粟裕对毛泽东的思路和意图终于心领神会。领袖要华野做的,就是既不要分散兵力,还又要调动敌人;既要调动敌人,还要有足够的兵力去打击敌人、消灭敌人!

一股自信的神情浮于粟裕的脸上,他不由站了起来……

妻子楚青即刻就从梦中醒来。她是和农而睡的。她已经习惯了这种夜与昼颠倒的生活。她拧亮了玻璃罩灯,下床解去丈夫腰间的手枪。她发现丈夫的眼窝深深地陷了下去,一股疼爱的情感涌上心头。她用微笑宽慰丈夫的苦累。她是一位教养颇深的军中女秀贤妻。

她说:“睡一会儿吧。”

但粟裕却没有困意。

楚青看得出来,丈夫心事重重,但又显得兴奋、激动……

天亮了,西王庄又迎来了一个晴朗的天。一个雨后醒来的村庄活了,鲜丽无比。

“陈司令员回来了!”随着屋外警卫员的高声喊叫,离开西王庄两天的陈毅已走进了粟裕的茅屋。两位老战友双手紧握,像久别重逢一样,各自对老友的关心情感,都从他们的眼睛里传给了对方。

“哈,陈司令员,我正要去找你。”粟裕大喜。

“所以我就赶回来了嘛。有什么大喜事吗?”陈毅也笑了。

“主席连着来了两封电报,给我们指明了今后作战方向。”粟裕将电报递给了陈毅。

“噢,太好了!”陈毅连忙仔细阅读电文。

“主席好为我们操心哟!”读罢电文,陈毅感慨地说。

粟裕说:“主席说得对,他是怕我们过早分兵,耐心不够,一旦敌情有变化,战机出现,我们会因兵力不够而悔不当初啊。”

“对头。”

“他特意点出青驼寺,就是在提醒咱们要接受教训……”

陈毅点燃香烟,接过话头:“主席不仅怕我们分兵和急躁,还怕我们过早惊动敌人,使他们心理上更紧张,会抱得更紧哩,那会于我们更加不利。”

粟裕点着头:“对,对,司令员,我倒有个想法。”

“说说看。”陈毅饶有兴趣。

“既然我们不再分兵,主席又让我们继续诱敌深人,我看咱们干脆再退它一大步,将部队撤至莱芜、新泰和蒙阴以东地区,给顾祝同个大面子,让他放胆前进,造成再不打,我们就要跑的假象,刺激他们的耐力,诱使他们进攻……那样,顾祝同要是再不打,就怕连蒋介石都不会答应了。”

陈毅点着头:“你的想法与军委、主席是一致的,我赞同。这样吧,你现在就着手拟定方案,马上我们就开会研究。粟裕呀,大军压境,其势汹汹,华野的处境火烧眉毛哇!行动计划一定要尽可能地调动敌人,同时,又能被部队理解和接受。顾祝同这老小子,他密云不雨,光围不打,这是成心在气咱们哪!这一次,一定要让他的乌龟头伸出来!”

粟裕坚定地點着头:“明白!”

入夜,陈毅、粟裕一声令下,华野按计划开始东撤。

雨后的山野,湿气弥漫……浓浓的夜幕下,蒙阴、新泰、莱芜一线的近20万华野大军,在高度的组织指挥下,分成数路,翻过一道道山岭,向东北方向行去

尽管地形恶劣,山高坡险,行路漫漫,携带繁重,饥困交加,但华野将士们依旧斗志饱满,秩序井然,无人抱怨。他们相信更大的仗还在后面,消灭敌人是迟早迟晚的事,敌人将难逃被歼灭的命运……

这是一支钢铁的队伍,而钢铁的队伍是不可战胜的!

二、华野东退,蒋介石闻讯心情激动,以为陈、粟气数已尽.下令顾祝同赶快追击

清晨,沂蒙山野飘动着乳白色的流苏,在晨阳的照射下,五彩斑斓,宛如一道绚丽的彩虹。沉寂一夜的山野开始苏醒了,一片葱绿,生机盎然,野兔撒腿欢奔,彩蝶上下飞舞,百鸟争鸣,野花盛开,香气袭人……

张灵甫在参谋长魏振钺、副参谋长李运良及卫士的陪同下走出师指挥部,来到前沿阵地察看隋况。

他穿着一身整洁、笔挺的黄呢将军服,戴着洁白的手套,拄着拐杖,面容严肃,一板正经。虽然他一条腿有点瘸,但他抬腿落步显得干净利索,刚劲有力,一副标准的军人步态。他要在部下面前表现出一种“王牌军”主帅神圣不可侵犯的凛凛威风。

张灵甫进入前沿的战壕。第五十八旅旅长卢醒、副旅长贺翊章及团长们,早已奉命在此恭候。他们昨晚睡得迟,一脸倦意,与张灵甫整洁的衣冠和不把一切放在眼中的傲慢神情形成强烈的反差。从他们师长的身上,他们似乎看到了一种“打遍天下无敌手”的信心,这正是张灵甫所希望产生的精神效果。

张灵甫缓缓举起望远镜,向对面华野部队的前沿阵地扫去。他瞅了半天,结果发现对面的阵地上一片静悄悄,没有看到任何人影出没。

“怎么回事?”张灵甫暗自嘀咕。

他继而向华野部队纵深观察,更使他感到诧异的是,共军插着的红旗、拴着的马匹都不见了,修建的掩体东倒西歪,一片狼籍。现在正是埋锅生火、烧水煮饭的时候,怎么连一丝炊烟的影子都不见了……

“难道共军撤退了不成?”张灵甫警觉地抿着嘴唇,眼珠骨碌碌地转了起来。

4月底,华野出动4个纵队夜袭进至临蒙公路一线的国民党第一兵团,试图打敌人一个措手不及,然而狡猾的敌人已有所准备,华野除在青驼寺地区吃掉敌八十三师3000人外,其他几个师的敌人全部退到了临蒙公路以南的山区,与华野对峙。

张灵甫率七十四师从孟良崮附近的泉桥子、垛庄、界牌退到了路南的山区,占据有利地形,与华野九纵玩起了“楚河汉界”游戏。期间,因双方谁也没有接到进攻的命令,相互只能小打小闹,施以冷枪冷炮,偶尔互相摸营,探听虚实……就这样,敌我双方已整整对峙一个星期。可一夜之间,对面的共军全不见了,这怎能不令张灵甫感到迷惑不解。

面对眼前出人意料的情景,魏振钺、李运良、卢醒等面面相觑,也都是丈二和尚摸不着头脑。他们一阵骚动,眼睛急巴巴地望着张灵甫。

张灵甫放下望远镜,将目光投向卢醒:“快,派人过去搜索,沿共军防线、纵深仔细搜查,不得遗漏。看看共军耍的是什么花招。”

卢醒不敢怠慢,连忙派旅侦察连王连长率搜索队出发,前去查看情况。

一刻钟后,王连长就发回报告,当面的共军已全线撤退。在搜索中,除了发现共军留下的几幅侮辱国军的标语和穿烂的鞋子外,其他一无所获,附近及周围成了一块空地。

“师座,看来共军真的是撤走了。”参谋长魏振钺语气肯定。

“八成共军是被强大的国军给吓跑的。”副参谋长李运良摇晃着脑袋、自鸣得意。

“你们都他妈干什么吃的,对面共军早跑得无影无踪了,你们居然没有看出来。如果能早看出来,我们可以撵着他们的屁股穷追猛打……”张灵甫不满意地说。

五十八旅几位主官有些诚惶诚恐,不知所措。

接着,张灵甫歪咧着嘴巴、恶狠狠地说。“共军也真他妈的不够意思,走之前连个招呼都不打。有种的留下,与我七十四师真刀真枪地较量一番。”

“师座,共军突然不辞而别,这其中是否有诈?”魏振钺转动着眼珠,满腹狐疑。

“参谋长,不必顾虑太多。眼下国军大兵压境,兵临城下,共军已成强弩之末,他们的唯一选择就是逃跑。即使其中有诈,我们也用不着怕。在优势的国军面前,无论共军玩什么样的花招,都无济于事,俗话说‘拳不打力,我们照常吃掉他们,完成党国勘乱大业,收复山东失地!哈哈哈……”张灵甫发出一阵得意的笑声。

“师座言之有理!”卢醒满脸堆笑,讨好地说。

张灵甫离开战壕,走上一个高岗,指着前方,把握性十足地对随行说道:“诸位,据各种情况判断,华东共军在强大国军的挤压下,已明显顶不住,只好仓惶而逃,退避三舍。”

事不宜迟,张灵甫亲自给临沂城的汤恩伯挂电话,向他报告这一情况。

接到张灵甫的报告,汤恩伯又惊又喜。他想不到共军会突然撤退。不过,仅凭张灵甫一家之言,尚难判断共军是局部撤退还是全面撤退。

汤恩伯摸着肥厚的下巴,在兵团部作战室里来回踱步,紧张地判断着形势。

很快,作战室里的电话铃又频频响起,一兵团的其他几个师长也都像失火似的纷纷向汤恩伯报告同样情况。

“喂,汤司令吗?我是黄伯韬,据我师前沿部队报告并经严格核查,位于我部正面之共军,已于今夜全线退走,现正沿着石山后、鸡窝岭、花坡岭一线向东南方向遁去……”

“喂,汤司令,我是李天霞,今天凌晨,在青驼寺东南与我对峙的共军,全线溃退。我先头部队在深入其纵深时,收缴大量遗弃物品……”

证据确凿。这下子,汤恩伯相信了,偷袭临蒙路一兵团部队的华东共军,在与他的部队正面对峙一周后,不等他们进攻,已突然、慌忙全线撤退,向东逃窜。

汤恩伯为军情的突然变化激动的额头沁出了汗珠,他掏出白手绢揩了揩额头,声音发颤地命令道:“快,快,快给我接徐州顾总司令,我要与他通话。”

顾祝同刚刚起床,就接到汤恩伯从临沂城打来的紧急电话,报告在临蒙路与其对峙的共军今夜逃跑了。

接完电话,顾祝同呆坐在床边,感到脑门热血上涌,他觉得事情来得太突然,他万万没有想到华东共军竟然在一夜之间全线撤退,向东遁逃……

这几天,顾祝同一直在为最后进攻作准备,他不停地与手下人开会商议,选择最佳进攻方案。昨天夜里,他挑灯夜战,审议参谋长张秉钧拟定的最后决战方案,直到凌晨才躺下。

本来顾祝同想利用更多的时间,把进攻准备工作做得扎实、充分一些,以增加同华野决战的胜率。但无奈“老头子”蒋介石左一个电话、右一个训令,一个劲地催促,要求他抓紧时间行动,尽快出击,必须在5月底之前结束山东战事,这使得他不得不加快节奏,加紧准备。为了做到万无一失,不让华野拣漏子,决战方案几易其稿,修改多次,才算满意,这差一点没把他的眼睛给熬烂了。

总的来说,顾祝同对自己这两个月主持山东战事的表现感到满意。昔日的陈诚妄自称大,主政东北,被东北共军咬得血头血脸,差点坏了半世英名,但他顾祝同却不敢那般轻信侥幸,上任以来,他连做梦都防着共军的“群狼围虎”战术。“一招不慎,全盘皆输”,这是最令人懊恼的事情。所以,这两个月来特别是近一个月来,他更加小心谨慎,不急于出手,就连泰安城给共军夺去,他也不改变初衷,不派一兵一卒前去救援,而是稳坐钓鱼台,按照“密集平推,加强联系,稳扎稳打,逐步推进”的既定战术,采用弧形包围手段,一步一个脚印,像给闹钟上发条一样,步步紧逼,一直把华东共军逼进了鲁中山区腹地。现在临蒙路一线华东共军不战自退.真是天助他顾祝同,这表明他梦寐以求的时候终于到了,共军已经乱了方寸,失去了同国军决战的勇气和胆量,慌忙撤退,而此时他已准备就绪,正打算出击。

顾祝同越想越兴奋,他的大脑开始发起热来,感到前景美好。

他确信:出手时候真的到了。

顾祝同决定马上将这一重要消息上报南京的蒋介石,也让“老头子”乐一乐。他知道蒋介石一门心思地盼着前线战事出彩,大有望穿秋水之感。

南京,黄埔路官邸。

蒋介石这几天一直闷闷不乐。他从仍在陕北活动的中共新华广播电台里获悉,最近陕北共军在蟠龙地区又打了胜仗,消灭胡宗南部近7000人马,活捉了一六七旅旅长李昆岗,缴获辎重粮秣无数。但胡宗南却向他谎报军情,說在蟠龙地区同共军打了个平手,互有损耗。这怎能不令蒋介石感到不开心。

这两个月蒋介石把目光死死盯在了陕北和山东战场。他对他的“黄埔门生”胡宗南寄予厚望。当胡宗南率部占领了延安之后,蒋介石认为中共、毛泽东已成了流寇,指日可擒。但没想到,胡宗南却是中看不中用,50余天过去了,连毛泽东的影子都没看到,反而连连中了毛泽东的诡计,青化砭、羊马河、蟠龙三仗皆败,损兵折将,被共军戏弄的狼狈不堪,丢尽了国军的颜面。如此下去,何日才能抓获毛泽东,结束陕北战事。一想到这些,蒋介石就感到心痛。

关于山东战场的形势,蒋介石对顾祝同的做法基本满意。顾祝同谨慎行事,步步求稳,不急不躁,围捕华东共军,使战势平稳发展,没有出现大的闪失,并把共军逐渐逼进沂蒙山区腹地,在战略上占得了先机和主动。但唯一令他不太满意的是,顾祝同谨慎有余,勇气不足,不能尽快发动进攻,同华东共军决战。因此,这一阶段他连电催促,要求顾祝同增加勇气,尽快在山东开战,希望用山东战场的胜利,弥补陕北战场的不断失利,振奋已经颓唐的军心。可不知顾祝同眼下正在干什么,是否还在磨蹭……

蒋介石信步走到窗前,眼望着庭院里盛开的玫瑰、月季、飞舞的蜜蜂,心中无限惆怅。他没想到国共开战以来,竟会遇到了共产党、毛泽东强有力的挑战,战事失利一个接着一个,长此以往,国民党的大厦难保不会倾覆……眼下他最需要的是石破天惊的一战,痛击共军,取得历史性的大胜,才能重树他个人的威望,稳住他蒋家的江山社稷,而这一战全寄托在顾祝同的身上,不知这个苏北乡巴佬能否为他创造奇迹。

蒋介石就这样按着自己的构思无限地想下去。他巴不得这一天早日到来,好让他扬眉吐气,重新风光。

“报告总裁,徐州顾总司令急电。”侍从秘书曹圣芬把一封电报递到蒋介石手中,打断了他的思路。蒋介石连忙接过阅看,急电大意是:根据一兵团的前线部队侦察报告,近日来一直在临蒙路一线同国军对峙的华东共军主力,突然于今天凌晨向东北方向撤退,估计共军是在国军强大的挤压下,攻势疲惫,临阵怯战,不战自溃,狼狈而逃……山东全线国军已作好最后进攻准备,誓为党国报仇雪耻。

顾祝同的这份电报,是经过反复推敲的。他一边向蒋介石报喜,一边自称做好战斗准备,其实是将最后的发令权交给了蒋介石。

顾祝同的电报着实令蒋介石惊喜万分,看来冥冥之中上帝似乎已经向他暗示,华东共军征兆不妙,恐怕气数已尽,国军收复山东八九不离十。

“这个顾墨三还真是有两下子,这回我蒋某人算是选准了人。”蒋介石暗自高兴。

在将近两个月的时间里,由于顾祝同采取了攻中有防、防中有攻的战术,命令各部队紧紧地抱在一起,“集团滚进”、“密集平推”,向前围攻,不给华野留有缝隙,不论华野弄出什么声响,摆出多么诱人的架势,都不为所动。只是默默地保持着密集的队形及阵线,不慌不忙地向前围赶,这对惯于利用敌人的弱点,在运动中设法调动敌人,并寻机集中兵力打歼灭战的华野来说,还真是碰到了难解的题。顾祝同摆设的这一棋局,不仅给华野的处境增加了困难和压力,使华野失去了许多求战的机会,并且使顾祝同本人也从中捞回了面子和便宜。“顾祝同按兵不动,小心谨慎,拒绝上钩,看来他是要学韩信点兵,仗着人多势众,想用豆腐渣胀死老母猪的办法,消灭我们。”连生性豁达的陈毅,也在打哈哈的口气中,透出几分遗憾,几分无奈。

所以,近一个多月来,鲁中的沂蒙山麓,虽已处大军云集和刀光剑影的包围之中,但却一直沉寂,国共双方在斗智斗勇,相互角力,寻找对手的破绽和漏洞,以便将对手置于死地。从整个战局发展来看,显然国民党军队占据优势,华野处于被动地步。

蒋介石阅罢电报,轻松许多。这些天来埋怨、愤怒与急躁随之而去。他的本能反应是:“给顾祝同打电话。”

顾祝同的电话即刻接通。

“墨三吗?你的电报我已阅毕。我判断华东共军极有可能是向淄川、南麻、坦埠等地退却。我要你趁此机会,迅速发动攻击,不能让共军跑掉,一定要将共军消灭在黄河以北。山东决战计划限在今晚6点之前报给我和辞修审查,不得有误。墨三,成败在此一举,希望你不要辜负我的期望,为党国多作贡献。”

当蒋介石听到顾祝同痛快地回答声时,他放心地放下了话筒。

华野东退诱敌,不明究里的国民党上下认为华野已处颓势,一片热闹。

“陈毅带人跑了”的消息,像长了翅膀一般地四处流传。

国民党中央通讯社、《中央日报》等舆论工具,不惜工本、不惜笔墨,连篇累牍地吹嘘山东战场上的“胜利”——

“据中央社徐州电,逆沂河两岸北上国军汤恩伯兵团,以压倒之优势向前挺进,战果辉煌。陈、粟匪部在凌厉如拳头的痛击下,难于应战,已于夸日凌晨,借助夜色仓惶溃逃。”

“临沂、蒙阴道上黄尘滚滚,战车如神。我国军将士勇往直前,挟连胜雄姿,经一路横扫,又在青驼寺造成空前大捷……”

“經国军将士穷追猛打,山东共军侥幸念头已灰飞烟灭,不得已收敛以卵击石之心遁入山区……据侦察,泰安以东地区,已无成股共军。”

“北上国军,九日晨抵蒙阴要塞雁翎关一带地区,对集中莱芜之共军主力,即时展开决定性之歼灭战。”

为了庆祝国民党军在山东战场的“胜利”,南京城到处张贴着花花绿绿的标语,国民党行政机关张灯结彩,放鞭放炮,南京这个古老的六朝古都,到处洋溢着“欢天喜地”的气氛……

蒋介石与宋美龄也于顾祝同报告的当晚举起了久违的酒杯,他们相信华东共军已不堪一击,收复山东地盘就在眼前,相信该省大规模的战事不久可以结束。

(未完待续)

作者系军史爱好者

责任编辑:李梅

——从“七月分兵”到沙土集战役