基于SWOT-AHP的双碳研学基地建设路径研究

霍彤鑫 潘尹卓 金秋

摘 要:“碳达峰”和“碳中和”(“双碳”)已成为我国的国家战略目标。在“双碳”战略背景下,对学生开展“双碳”教育是绿色低碳发展理念融入国民教育体系的重要措施。双碳研学基地作为开展双碳教育活动的重要场所,目前尚缺乏对双碳研学基地建设路径的深入研究。运用SWOT分析法,从优势、劣势、机会、威胁4个方面入手,分析了影响双碳研学基地建设的各个因素,并通过层次分析法计算各影响因素的权重,找出关键因素。最后结合现实情况,从“五位一体”总体布局出发,为双碳研学基地建设提出建议,从而丰富双碳研学教育实施路径。

关键词:双碳教育;SWOT;层次分析法;“五位一体”总体布局

中图分类号:G416文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-2272.202301030

On the Construction Path of Dual Carbon Research Based on SWOT-AHP Model

Huo Tongxin, Pan Yinzhuo, Jin Qiu

(School of Economics and Management, Tianjin University of Science & Technology, Tianjin 300457, China)

Abstract:“Carbon peak” and “carbon neutrality” “dual carbon”have become national strategic goals. Under the background of “double carbon”, carrying out (“double carbon”) education for students is an important measure to integrate the concept of green low-carbon development into the national education system. The double carbon research base is an important place to carry out double carbon education activities, but there is still a lack of in-depth research on the construction path of the double carbon research base. In this paper, SWOT method is used to analyze the factors affecting the construction of double carbon research base from four aspects : advantages, disadvantages, opportunities and threats. The weight of each influencing factor is calculated by analytic hierarchy process, and the key factors are analyzed. Finally, combined with the actual situation, suggestions are put forward for the construction of double carbon research base from the perspective of the overall layout of “five in one,” so as to provide path support for the implementation of double carbon research education.

Key Words:Double Carbon Education; SWOT; AHP; Five-sphere Integrated Plan

0 引言

當前为深入贯彻落实习近平主席关于“碳达峰、碳中和”工作的重要讲话精神,以及教育部2022年10月提出的《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》的要求[1],将绿色低碳发展理念全面融入国民教育体系各个层次和各个领域已成为时代发展之必然。许多学者对此进行了研究,如郝鹏翔等[2]提出了以“助力碳排放,中山在行动”为主题的能源与全球气候变化项目式主题研学框架,实现“双碳”目标教育。龚娜等[3]从真实性与亲身感知、地方认同与空间理论等角度,探析生态研学旅游发展模式。蒙志勇等[4]研究了如何将环保节能和低碳意识渗透到学前教育教学中。李卉等[5]提出了中国青少年应对气候变化教育课程体系建设的建议。郑德志等[6]提出了通过提高高校思政工作者的低碳环保思维素养,进而培养学生环保意识的方法。吕慧等[7]研究了“双碳”背景下生态文明教育在校园教育、教学实施、能力培养等层面的不足。

综上所述,自“双碳”目标提出后,关于绿色低碳理念融入国民教育体系的研究已取得一定的进展。双碳研学是双碳教育的重要措施,双碳研学基地是双碳研学的重要场所和载体,但是目前尚缺乏对双碳研学基地建设路径的深入研究。本文运用定性定量结合的SWOT-AHP研究方法,发挥优势、克服劣势、利用机会、化解威胁,分析影响双碳研学基地建设的各个因素[8],并从“五位一体”视角为双碳研学基地建设提供精准的策略性指导。

1 双碳研学基地建设影响因素SWOT分析

基于SWOT分析法分析当前双碳研学基地建设现状,确定影响因素主要有4个维度的13个变量。

1.1 优势分析(S)

深化育人目标,推广低碳理念(S1)。2020年9月,我国首次提出“双碳”目标,并从生产、流通和消费等各个领域发布了一系列政策文件支持实现这一目标。教育作为国家发展的基石和影响个体身心发展的关键力量,将“双碳”理念融入教育体系变得至关重要。当前,双碳研学基地的建设尚处于初级阶段,可优化空间多,发展潜力巨大,打造成熟的双碳研学教育体系并将其推广具有极大的时代价值。

对环境友好,实现生态价值(S2)。2022年6月,中国科学院等17部门联合印发了《国家适应气候变化战略2035》,明确指出要全面贯彻新发展理念,把握实现碳达峰和碳中和的重大机遇,以助推生态文明建设[9]。发展双碳研学旅游产业有利于形成绿色低碳的生活方式,节约资源,减少碳排放,保护环境。

结合旅游业、创造经济价值(S3)。2021年5月,全国旅游业商会绿色旅游经济研究与促进专业委员会发布了《绿色旅游经济倡议书》,提出要坚持践行新发展理念,坚持绿色旅游发展观,将绿色经济贯穿到旅游的全过程。双碳研学旅游产业可与成熟的文旅公司合作,通过开发旅游景观、开展生态旅游等方式,带动当地相关产业的发展,进而减轻居民对当地资源的依赖,推动城市低碳发展。

与学校合作,拓宽教育维度(S4)。双碳研学产业作为教育体系的一部分,可以为构建健全的低碳教育体系提供经验和方案,亦可作为双碳教育的课外补充。因此通过推动双碳研学产业与其他教育机构合作等方式,实现产学研的高效联动,结合当地实际情况,吸收教育行业的经验,开发新型双碳研学示范基地项目,吸引青少年参与课外实践,在实践中普及双碳知识。

1.2 劣势分析(W)

人才培养体系不够完善(W1)。大部分双碳教育人才由各高校自主培养,但部分高校在双碳领域的培养方案、专业体系尚在论证阶段,且其人才培养规模小,课程数量、课程质量,以及可由学生主导的可持续发展项目等与国外相比仍有较大差距,这导致我国缺乏在双碳领域深耕的人才,亦缺少能推动双碳教育发展的相关人才。

双碳教育体系不够完善(W2)。当前已有的双碳研学项目大多针对学生群体,受众面较窄,不能满足全年龄段公众的需求,且存在研学内容单调、层次低、互动性不强等问题,导致公众参与研学活动的积极性、主动性下降,不利于双碳研学项目的推广。

区域联动机制不够完善(W3)。当前已有的双碳研学项目合作形式单一,各个项目独立运行,各自探索双碳研学基地建设路径。由于缺乏信息沟通,各双碳研学产业之间的信息只能在封闭环境中使用,不利于建设完整、健康的双碳研学体系。

公众参与度不足(W4)。目前双碳研学基地的建设主要针对特定的目标群体,宣传手段单一且力度不足。因此,社会推广度并不高,许多人并不了解双碳研学项目,以及如何接受双碳教育或学习双碳知识。

1.3 机会分析(O)

政府扶持双碳教育发展(O1)。2022年10月26日,教育部发布了关于印发《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》的通知,方案着重强调了教育体系在实现全国双碳目标过程中不可替代的作用,要求将绿色低碳發展理念全面融入国民教育体系各个层次和各个领域,培养践行绿色低碳理念、适应绿色低碳社会、引领绿色低碳发展的新一代青少年。建设双碳研学基地能有效填补教育行业在双碳教育方向的空缺,并为双碳教育的实施提供场所和载体。

顺应国家双碳政策(O2)。双碳研学基地建设能有效推动绿色生活理念在社会的广泛传播,促进公民个人碳减排意识的提升,提高公民对双碳相关信息的关注度。这有利于在全社会范围内营造低碳生活、零碳消费的氛围,形成以零碳、低碳为导向的新价值衡量标准,进而促使人们更多地参与碳中和行动,共同为实现“双碳”目标而努力。

顺应国家“双减”政策(O3)。双碳研学基地建设为中小学生提供了一个参与课外研学实践的平台,不仅能提高青少年的身体素质,还能引导他们牢固树立绿色低碳发展理念。在促进“双减”政策落实的同时,启发青少年重视体验式学习并参与解决社会现实问题。让他们认识到保护地球、保护自然生态是公民的重要责任,并引导他们投身于实现“双碳”目标的具体实践,进而为他们的职业生涯规划提供新的视角。

1.4 威胁分析(T)

发展过程投入成本高(T1)。在我国,双碳研学基地常常被视作其他建设项目的附属部分,仅用来作为其他项目的补充。这在很大程度上削弱了双碳研学产业存在的必要性,导致其基础设施和相关配套设施建设不够全面,管理也不够规范。因此,迫切需要提高后续改善过程的投入成本。

目前已有样本少,参考资料少(T2)。我国的双碳研学基地建设仍处于起步阶段,可以参考的样本和可吸取的经验相对较少,增加了走弯路的可能性,因此在发展过程中,需要时刻审视自己,校正发展方向,总体难度较高。

2 双碳研学基地建设影响因素AHP分析

2.1 构建判断矩阵

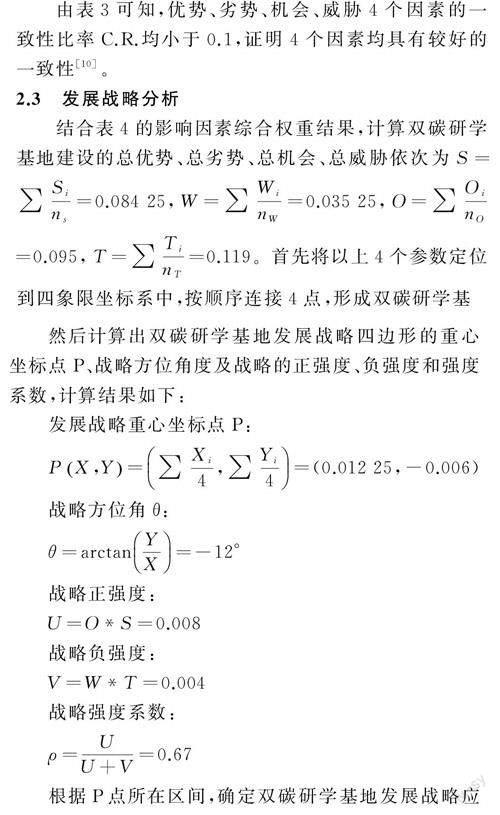

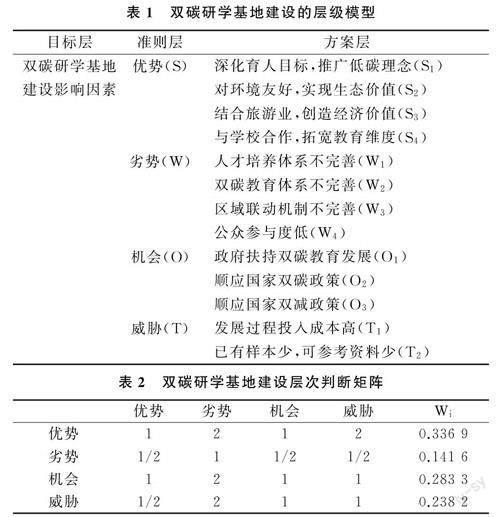

根据上文SWOT的4个维度13个影响因素创建层级模型,见表1。将各影响因素制成问卷,让多位从事双碳研学教育工作的相关人员参与问卷调查,并根据调查结果构建判断矩阵,见表2。

2.2 矩阵求解

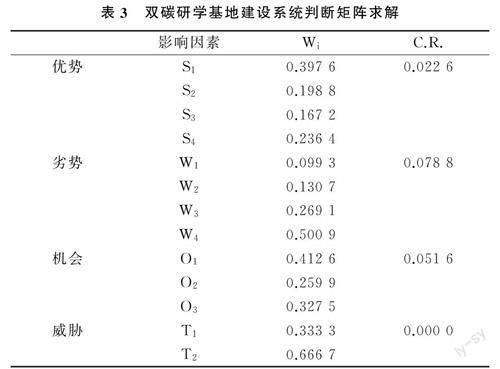

由表3可知,优势、劣势、机会、威胁4个因素的一致性比率C.R.均小于0.1,证明4个因素均具有较好的一致性[10]。

2.3 发展战略分析

结合表4的影响因素综合权重结果,计算双碳研学基地建设的总优势、总劣势、总机会、总威胁依次为S=∑Sins=0.084 25,W=∑WinW=0.035 25,O=∑OinO=0.095,T=∑TinT=0.119。首先将以上4个参数定位到四象限坐标系中,按顺序连接4点,形成双碳研学基

地建设发展战略四边形[11],如图1所示。

然后计算出双碳研学基地发展战略四边形的重心坐标点P、战略方位角度及战略的正强度、负强度和强度系数,计算结果如下:

发展战略重心坐标点P:

根据P点所在区间,确定双碳研学基地发展战略应为多元经营型战略。其中,ρ∈0,1,当ρ<0.5时,采取保守型战略,当ρ>0.5时,采取开拓型战略。因此,双碳研学基地发展战略应采取开拓型多元经营战略。

3 结论与建议

3.1 研究结论

通过对双碳研学基地发展的SWOT-AHP模型分析可知,影响双碳研学基地建设各因素权重大小依次为:T2 > S1 > O1 > O3 > S4 > T1 > O2 > W4 > S2 > S3 > W3 > W2 > W1。因此,建设双碳研学基地的最大优势是深化育人目标,推广低碳理念(0.134),最大威胁是已有样本少,可参考资料少(0.159),主要劣势是公众参与度低(0.071)。双碳研学基地建设发展战略重心点P在第四象限,且SymbolrA@=0.67,大于0.5,表明双碳研学基地建设应采用开拓型多元经营战略。因此,建设双碳研学基地应抓牢政府政策支持的重大机遇,大力推动双碳教育发展,多元化分析问题并改善,将双碳理念根植于公众内心,促使人们选择更加绿色低碳的生活方式,发挥教育行业在实现“双碳”目标过程中的特有贡献。

3.2 政策建议:基于“五位一体”视角

“五位一体”总体布局首次出现于党的十八大报告中,是指从经济、政治、文化、社会与生态文明五个层面统筹推进,为解决突出矛盾和问题、实现高质量发展指明路径,“五位一体”总体布局能引导我们从立体的、多维的、联系的视角对双碳研学基地建设问题进行深度解读,深层次地挖掘其深刻的思想意蕴,并从中探寻双碳研学基地发展路径。

3.2.1 经济层面:发掘经济潜能,打造研学胜地

将双碳研学基地建设进行统一规划,统一建设、统一招商、统一管理,做好双碳研学示范基地相关试点的各项基础设施建设,并遵循“低碳—超低—近零—净零”的减碳路径,建设一批示范单元,如零碳建筑、零碳园地、零碳岛等,充分发挥产业集聚效应,打造成熟的双碳研学教育产业链。与此同时可以将双碳研学与本地旅游产业相结合,设计并推出满足各类各层次人群均可以参与的双碳研学精品项目,并将其纳入定制旅游项目,开发新式绿色旅游线路。在丰富顾客体验感的同时,拓宽经济渠道,真正实现经济效益与社会效益的双赢[12]。

3.2.2 政治层面:发挥政府职能,合理规划建设

政府各级部门需健全和强化其综合行政职能,并扩充双碳研学教育管理和服务职能,促使各级部门由“协调者”转向“统筹者”,综合考虑双碳研学基地建设的空间布局、产业规划以及基础设施等因素,将其有效衔接到城市的总体规划中,将双碳研学基地建设嵌入城市功能布局和产业发展格局之中,实现“产城融合”协同发展。

3.2.3 文化层面:加强文化宣传,完善研学体系

与高校或公益性社会团体合作,建立健全的人才培养体系,共同打造普及大众的双碳研学项目,合理利用互联网的广泛推广能力,加强双碳宣传教育的力度,让人们切身参与进来,让他们在参与的过程中获得知识和乐趣,为双碳研学基地的发展提供源源不断的内在驱动力。

3.2.4 社会层面:吸纳社会力量,实现共建共赢

提升双碳研学教育体系机制的系统性、整体性,充分调动政府、企业、高校、公众等多方力量,建立多元化的投融资模式,完善政校企联合及产学研联动机制,鼓励高校和企业共同参与,构建多赢局面,共享绿色成果。

3.2.5 生态层面:建设生态文明,助力双碳目标

双碳研学基地建设可依托所在区域现有环境资源,建设特色生态教育体验场景,提供“研学+助农”新模式,形成“研学+旅游”的产业链条,以点带面,为个人及家庭参与双碳目标提供平台,为公众助力双碳目标提供方案,为当地经济建设与双碳目标的实现作出贡献。

3.3 不足与展望

本文基于“五位一体”视角讨论了双碳研学基地的建设路径,但对基地具体运营模式和实施方案尚未涉及,然而这也是双碳研学基地可持续发展的关键。在后续的研究中,为了更充分发挥基地普及双碳理念的作用,我们将针对基地建设过程中如何开展多主体协同合作、整合多方资源、发挥多方主体优势展开研究,营造共赢局面,促进双碳研学基地建设可持续发展。

参考文献:

[1] 中国人民共和国教育部.教育部关于印发《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2022(12):6-9.

[2] 郝鹏翔,施美彬,刘媛,等.开展跨学科深度研学,实现“双碳”目标教育——能源与全球气候变化项目式主题学习[J].地理教学,2023(3):36-40.

[3] 龚娜,戎阳.民族地区生态研学旅游发展模式研究——以贵州四个世界自然遗产地为例[J].贵州民究,2022,43(6):69-73.

[4] 蒙志勇,周小敏.环保节能和低碳意识在学前教育教学中的渗透策略[J].环境工程,2022,40(10):303.

[5] 李卉,李怡芸,王华,等.“双碳”背景下中国青少年应对气候变化教育模式探索——基于江苏省气候变化教育示范项目[J].环境教育,2022(10): 48-51.

[6] 郑德志,李明,张扬.高校思想政治工作者低碳环保思维素养培育论[J].环境工程,2022,40(9):328.

[7] 吕慧,王昱皓,肖婧雯.“双碳”背景下生态文明教育的困境与重构[J].环境教育,2022(11):42-44.

[8] 李忠华,徐凌.基于SWOT-AHP分析的高校大学生诚信教育策略研究[J].未来与发展,2022,46(7):32-38,31.

[9] 中国人民共和国生态环境部.《国家适应气候变化战略2035》印发[J].节能与环保,2022(6):6.

[10] 高健康,胡宗上,楚端玉,等.基于SWOT-AHP的浚县旅游可持续发展研究[J].辽宁农业科学,2022(5):45-50.

[11] 許树柏.实用决策方法:层次分析法原理[M].天津:天津大学出版社,1988.

[12] 李涛,杜贞芳,陶贝贝,等.广东省自然教育基地建设成效评价及提升策略研究[J].绿色科技,2022,24(15):20-24.

(责任编辑:张双钰)

基金项目:中国学位与研究生教育学会重点课题(2020ZDB24)

作者简介:霍彤鑫(1999-),男,天津科技大学硕士研究生,研究方向:服务运作管理;潘尹卓(1998-),男,天津科技大学硕士研究生,研究方向:服务运作管理; 金秋(1975-),女,天津科技大学经济与管理学院副教授、硕士生导师,研究方向:生产与服务运作管理。本文通讯作者:金秋。