混淆商品销售行为的《反不正当竞争法》规制逻辑与制度构造

肖琪畅,肖顺武

(西南政法大学,重庆 401120)

一、问题的提出

《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)的混淆条款中只有“使用”而没有“销售”,更没有区分“销售”和“使用”。在传统规制逻辑下,混淆商品销售行为是否构成该条文所规制的混淆行为,关键在于能否将“销售”解释为“使用”。从实践来看,如何适用《反不正当竞争法》的混淆条款已陷入两难的境地:一方面,在2015 年的两份裁定书中,最高人民法院明确表示:“规定中的使用行为应指直接使用行为,也就是生产商的生产、制造以及销售被控侵权产品行为,而不包括仅仅作为被控侵权产品销售商的销售行为。”①参见最高人民法院(2015)民申字第302 号民事裁定书及(2015)民申字第551 号民事裁定书。类似观点在2022 年的一篇二审民事判决书中仍在沿用②云南省高级人民法院在(2021)云民终1866 号民事判决书中仍肯定“单纯的销售行为不属于《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第七条所规定的使用行为,其不属于《反不正当竞争法》所规制的行为对象”之观点。。而与此相对的另一方面,某地方法院认定某电器经营部销售使用他人企业名称的商品的行为构成混淆条款所规制的混淆行为③参见广西壮族自治区高级人民法院(2020)桂民终431 号民事判决书。,事实上将“销售”纳入“使用”范围之内。2022 年3 月17 日颁布的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》(以下简称《反不正当竞争法若干问题的解释》)第十四条规定:“经营者销售带有违反反不正当竞争法第六条规定的标识的商品,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系,当事人主张构成反不正当竞争法第六条规定的情形的,人民法院应予支持。”此条看似以“使用”囊括“销售”而终结上述争论,却又引出了新的问题:最高人民法院先前将“销售”排除在“使用”之外,现却又将其纳入《反不正当竞争法》第六条的规制范围内,是否自相矛盾?何以解释《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条在文义、体系上与传统规制逻辑的相左之处?最高人民法院究竟是以何种逻辑路径对混淆商品销售行为进行规制?鉴于此,本文将深耕中国实践以求凝结法治的中国经验,探寻混淆商品销售行为的《反不正当竞争法》规制逻辑,以构建基于中国本土法治实践的法治理论图景[1],以下详述之。

二、混淆商品销售行为的传统规制立场考察

自1993 年发布以来,即使历经2017 年的修订及2019 年的修正,《反不正当竞争法》始终未将混淆商品销售行为明确纳入规制范围。虽然《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)①《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项虽可以规制部分侵犯注册商标专用权的混淆商品销售行为,但因商标专用权之侵权判定要求“形”(标识之形)与“类”(产品之类)要素的双重对应,因而在面对诸如“中华啤酒”之类带有注册商标的侵权商品是不相同或不类似的跨类商品,或所售侵权商品上带有他人已使用但尚未注册的商业标识等情形时无法发挥作用。、《中华人民共和国产品质量法》(以下简称《产品质量法》)②销售者往往以低廉的成本购进混淆商品,后以较高的定价向产生混淆或误认的消费者出售,以攫取其中差价,因而可能可以适用《中华人民共和国产品质量法》第三十九条。其中,混淆商品为“假”为“次”,而被“搭便车”的他人有一定影响的商业标识商品为“真”为“好”。但是,当所售混淆商品与他人有一定影响商业标识的商品在质量、特性上相差不大,销售者利用部分消费者追求低价的心理销售定价略低的混淆商品时,恐怕难以认定为“以假充真,以次充好”。、《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)③销售的混淆商品是涉食品、食品添加剂以及其他食品相关产品时,优先适用《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规及安全标准更能切实保护人民群众“舌尖上的安全”。但不可否认,规制实践中电子产品、服饰鞋包等诸类混淆商品层出不穷,“山寨食品”显然不能涵盖所有混淆商品种类。及《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)的侵权责任编④虽然《中华人民共和国民法典》第一千一百六十四条规定其侵权责任编的调整范围为“因侵害民事权益产生的民事关系”,而可能适用调整因混淆商品销售行为侵害有一定影响商业标识的法益所产生的特殊民事关系。《中华人民共和国民法典》第十一条同时也规定,当“其他法律对民事关系有特别规定的”,应优先适用特别法,因而《中华人民共和国民法典》中侵权责任编中相关规定的适用顺序实际上相对靠后。中也有可能适用的一些条文,但在混淆商品销售行为规制上仍力有不逮。在混淆商品销售案件频发,而《反不正当竞争法》却缺乏明确规定的制度背景下,为弥合法律规定与现实事件之间的间隙以实现法的妥当性,借助法律解释殊为必要,而解释方法的差异则致使解释结果大相径庭。

(一)法律文本主义立场:“使用”不包括“销售”

法律文本主义指的是,在一定语境下,根据一定社会范围内的遣词造句惯例以及该范围内的公众所共享的普遍信念来探求法律文本的客观含义,使其“包含所有其应该包含的含义”[2]。对于混淆商品销售行为,法律文本主义者通常采用文义解释及体系解释两种方法,而得出销售行为不能涵摄于混淆条款的关键概念“使用”之下,因而不属于《反不正当竞争法》所规制的混淆行为之结论⑤相关观点参见上海知识产权法院(2021)沪73 民终491 号民事判决书、四川省高级人民法院(2019)川知民终594 号民事判决书、广东省深圳市中级人民法院(2019)粤03 民终24587 号民事判决书。,具体来说:其一,销售环节乃是生产环节之延伸,其中一般不涉及商业标识的直接使用。在《全新现代汉语词典》中,“使用”被解释为“使人员、器物、资金等为某种目的服务”[3]。因此,将“销售”解释为“使用”过于宽泛,而超出了“使用”本身固有的含义。其二,“使用”和“销售”在有关立法中多区分表述,而在《反不正当竞争法》混淆条款中仅规定了“使用”,因而立法者很可能并不欲以《反不正当竞争法》规制混淆商品销售行为。例如,与《反不正当竞争法》有密切联系的《商标法》⑥根据《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定,未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标、在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标以及销售侵犯注册商标专用权的商品都属于侵犯注册商标专用权的行为,但从立法文本看,这里的“使用”和“销售”显然不能作相同含义的理解。和《产品质量法》①依据《中华人民共和国产品质量法》第六十二条“服务业的经营者将本法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经营性服务的,责令停止使用;对知道或者应当知道所使用的产品属于本法规定禁止销售的产品的,按照违法使用的产品(包括已使用和尚未使用的产品)的货值金额,依照本法对销售者的处罚规定处罚”的规定,其中“使用”和“销售”也不可等量齐观。也在条文中将“使用”和“销售”分列。其三,最高人民法院以往的司法实践亦表明“销售”不能包含在“使用”之中。在法律实施过程中,下级法院往往较为关注上级法院特别是最高人民法院的裁判,常引用其中论证说理部分的内容作为裁判理由②例如,在科瑞悦公司诉兴屹公司不正当竞争纠纷案中,一审民事判决书的“法院认为”部分直接引用了上述(2015)民申字第302 号民事裁定书作为裁判理由。参见湖北省武汉市中级人民法院(2019)鄂01 民终5289 号民事判决书。。又由于司法具有终局性,行政执法机关为争取胜诉、规避败诉也趋于尊重法院的生效裁判并加以吸收运用[4]。此外,当事人也惯于寻找利于己方的类案裁判作为附卷证据或抗辩理由,以期提升胜诉率③例如,军山共和果品店诉加格达奇区市场监督管理局行政处罚案中,上诉人即引用上述最高人民法院的两份民事裁定书作为提出上诉请求的理由。参见黑龙江省大兴安岭地区中级人民法院(2020)黑27 行终9 号行政判决书。。换言之,最高人民法院的上述裁判在一定程度上业已具备了“先例”的特征。

(二)法律实用主义立场:“使用”包括“销售”

法律实用主义则是指,以实现最佳的社会后果即表现为“财富最大化”的经济效益为目标,使概念及法律文本的含义为人的需要所服务[5]。法律实用主义者往往采用目的解释方法从所欲达致的特定社会后果反推文本之义“应当是什么”。因此,他们认为,为实现维护竞争秩序之社会效果,应当以“使用”包括“销售”④相关观点参见孙百昌:《“擅自使用”是否包括销售行为》,《工商行政管理》2018 年第6 期,第3 页;黄璞琳:《新〈反不正当竞争法〉第六条的“擅自使用”是否包括销售?》,《中国工商报》2018 年2 月27 日,第7 版。,则混淆商品销售行为相应属于《反不正当竞争法》所规制的混淆行为。理由如下:其一,对该行为进行规制符合《反不正当竞争法》调控市场失灵的立法目的。混淆商品在销售过程中向消费者传达了侵权信息,动摇了消费者偏好,不正当地夺取了其他经营者可能的交易机会。混淆商品销售行为本质上与诚实信用原则或其他公认的商业道德相悖,规制混淆商品销售行为符合《反不正当竞争法》综合保护的立法目的。其二,对有关规定进行体系解释,以《反不正当竞争法》混淆条款规制该行为也有依凭。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第七条及《商标法》第四十八条对“使用”的解释较为宽泛,涵盖了将商业标识“用于商品、商品包装以及商品交易文书上”及“用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。联系上述两条规范,销售者在销售活动中往往也会对所售商品进行宣传、展览以达促销目的,其中不乏对商业标识的使用。其三,审判实务中多援引“擅自使用”条款(即1993 年旧《反不正当竞争法》第五条第二项、第三项及2017 年新《反不正当竞争法》第六条前三项)对混淆商品销售行为进行规制,且更倾向于以“使用”包括“销售”,从而形成了“裁判习惯法”⑤“裁判习惯法”的相关论述参见曹士兵:《最高人民法院裁判、司法解释的法律地位》,《中国法学》2006 年第3 期,第178页。。

“法律解释目标问题会影响法律解释方法和解释结论”[6],而法解释目标的确定受到价值判断的影响。由于“持续的现代化转型与地方发展的巨大差异使得中国社会在价值上被撕裂为不同的部分”[7],市场转型过程中不同群体对市场正义有着不同的理解与预期。当实务工作者试图将混淆商品销售行为涵摄于《反不正当竞争法》的混淆条款之下时,其解释目标受法律文本主义与法律实用主义的影响,进而在解释方法的选取上也各有倾向,解释结论亦呈现颉颃之势。而考辨两种传统规制立场对立之缘由可以发现,双方同时选择了“使用”作为切入点。这实际上就形成了一条经由“擅自使用”条款规制混淆商品销售行为的逻辑路径。

三、反不正当竞争法规制混淆商品销售行为的问题剖析

(一)“使用”包括“销售”观点与《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条规定相悖

囿于路径依赖的惯性,上述传统规制逻辑在《反不正当竞争法若干问题的解释》发布后仍在延续,“使用”与“销售”之间的关系实际上仍未完全厘清。《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条尽管首次明确将混淆商品销售行为纳入《反不正当竞争法》规制范围,看似是对传统规制逻辑下“使用”包括“销售”之观点的吸收,但二者之间的相左之处将销蚀法的安定性。

1.“使用”包括“销售”观点过于扩张文义而倒向法律工具主义

将销售行为解释为间接使用,将过于扩张文义而倒向法律工具主义。法律工具主义,顾名思义,即是将法律作为工具或手段以实现特定社会目标。由行为模式推导法律后果是法律规则的基本结构,但结果导向的法律工具主义者往往颠倒二者的适用顺序,在为实现特定社会目标而预设法律后果的基础上,扩大解释甚至牺牲行为构成要件[8]。就“使用”与“销售”而言,二者之间具有难以忽视的差别。传统规制逻辑下“使用”包括“销售”之观点忽略这些差异而将“销售”解释为间接“使用”,无疑将削弱法律效果移转的正当性。

就所处环节而言,“使用”一般是指行为人在生产环节将侵权商业标识应用于侵权商品之上的积极行为,而“销售”一般指卖出商品,该环节处于生产的下游,通常不会直接使用侵权标识。例如,在某食品公司诉某食品商行等擅自使用知名产品特有名称、包装、装潢纠纷案中①参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2015)沈中民四初字第00250 号民事判决书。,审理法院即因“销售者不能决定出售商品的名称、包装、装潢及字体、字形、图形、布置”而认定某食品商行销售混淆商品不构成不正当竞争行为。就对竞争秩序的破坏力而言,销售者作为混淆商品的“终端销售者”,其对竞争秩序的破坏力较之作为“最终侵权源头”的混淆商品生产者相对小。例如,在某食品工业公司诉某副食品店等擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷案中②参见浙江省高级人民法院(2017)浙民终339 号民事判决书。,审理法院认为,某副食品店作为终端销售者对竞争秩序的破坏力相对较小,在混淆商品生产者已作为被告参与诉讼的情况下无须再承担赔偿责任。就规制目的而言,规制擅自使用他人有一定影响商业标识行为的目的在于直接打击,规制混淆商品销售行为的目的则更偏向辅助。例如,在某商贸行诉某公司买卖合同纠纷案中,法院即认为某商贸行因销售混淆商品被当地市场监督管理局没收违法商品并罚款,属于因上游生产者作为出卖人未能履行标的物的权利担保义务而导致销售者的合同目的不能实现,因而应由某公司对某商贸行的损失承担相应的违约责任。由此可见,规制混淆商品销售行为的目的在于切断部分混淆商品流向市场的渠道,并经由销售者所披露的交易链条追溯至最终侵权源头,在实现对前者集约式打击的同时,还警示销售者对所售商品施以类似权利瑕疵的合理注意。

2.“使用包括销售”观点无从解释《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条之体系位置

《反不正当竞争法若干问题的解释》中混淆商品销售条款所处位置与《反不正当竞争法》第六条中“使用”的位置无法对应。《反不正当竞争法若干问题的解释》由最高人民法院根据《反不正当竞争法》等有关法律规定制定,根据法制统一的思想,二者之间在体系上应具有对应关系。《反不正当竞争法》第六条采用“列举+兜底”的立法模式,以“使用”作为行为构成要件的列举条款排列在前三项。而《反不正当竞争法若干问题的解释》在第十条完成了对“使用”的解释,并在第十三条已涉及对兜底条款规制范围的扩展。若在之后的第十四条继续讨论“使用”,无疑构成体系上的拖沓反复而与建构理性相违背。

(二)混淆商品销售行为规制制度供给不足

前文所述混淆商品销售行为规制立场的对立与摇摆,根源于高效力位阶规制制度的矛盾与阙如。1993 年《反不正当竞争法》制定的动因源于加入关贸总协定的外部压力,其中第五条混淆条款对几类常见商业标识的列举保护虽然符合当时的市场状况,却难以适应日趋多元的市场竞争。而《反不正当竞争法》的修订、修正及《反不正当竞争法若干问题的解释》的发布,虽然对混淆条款进行了细化与拓展,但对于混淆商品销售行为规制的制度供给仍存在以下不足。

1.《反不正当竞争法》第六条设置的后果要件宽严不一

《反不正当竞争法》第六条含有两套前后不同的后果要件,这种宽严不一的表述进一步延伸至《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条。《反不正当竞争法》第六条首先总体规定了混淆行为的后果要件为“引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”,其次又在兜底条款中将标准放松为“足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”。《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条中亦采用“引人误认”之表述。这两种表述在文义上存在偏差,前者倾向于“已造成实际混淆后果”,后者则倾向于“存在较大混淆可能性”。这种差异意味着混淆行为的判断尺度并不固定,使执法、司法人员对相对笼统的兜底条款无所适从,而耽于探讨明确列举条款中的“使用”是否包括“销售”。

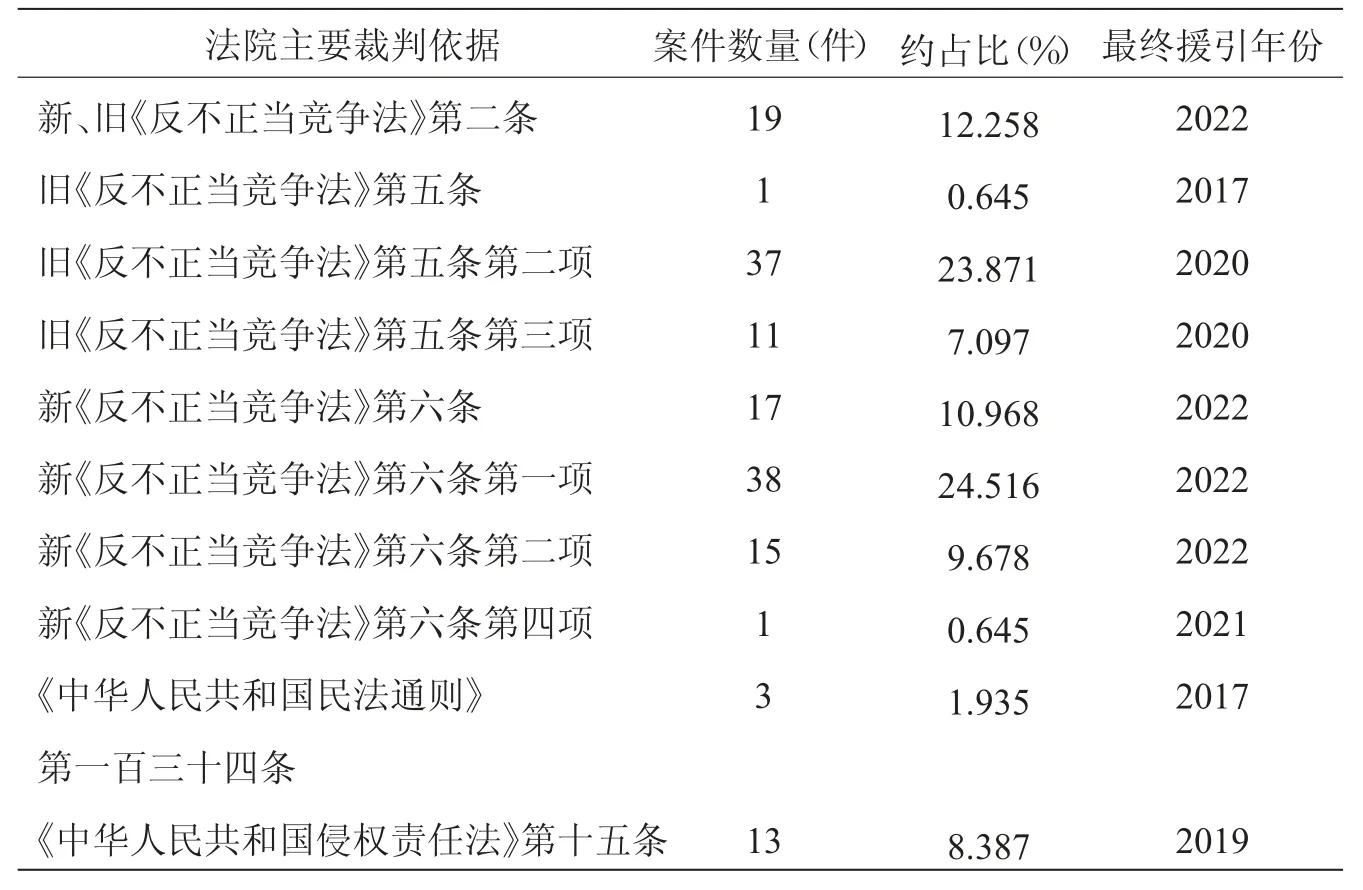

笔者以“销售混淆商品”为关键词对威科先行、北大法宝、中国裁判文书网等法律数据库中的仿冒纠纷案件进行检索,通过分析文书具体内容,排除因同一主体实施生产与销售两项行为,或销售者委托他人生产混淆商品,或销售者为促销商品而使用他人有一定影响商业标识进行宣传,或因原告的商业标识不构成“知名”或“有一定影响”,或所售商品上的商业标识本身不容易导致混淆而被判决驳回诉讼请求的裁判文书后,共获得155 篇(见表1)相关裁判文书①由于检索关键词在文书中可能被随机拆分成“销售”“混淆”“商品”数词使用,笔者所收集的裁判文书样本具有一定的偶然性,可能存在遗漏。但是,考虑到155 个样本在审理年份上自2007 年起至2022 年止共16 年之久,在地域上广阔分布在25 个省级行政区,在审理法院上囊括基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院及最高人民法院,在审理程序上包括一审程序、二审程序及再审程序等情况。这一实证研究的样本仍具有一定代表性,能够为后续的统计及分析提供数据支持。。

表1 法院裁判依据

正如表1 所示,在155 篇裁判文书中,法院援引《反不正当竞争法》第六条第四项进行裁判的仅有1篇,占全部样本的0.65%,较之援引第一项的38 篇及援引第二项的15 篇相当少。即使无法将“销售”涵摄于“擅自使用”条款下,审判实践中向《反不正当竞争》一般条款或侵权责任法有关规范逃逸的情形甚至也多于援引《反不正当竞争法》第六条第四项的情形,分别为19 篇、12 篇。

2.尚无针对混淆商品销售行为公法责任的细化规定

《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条通过设计合法来源抗辩制度的方式规定了混淆商品销售行为的私法责任,却未对公法责任有所提及,而《反不正当竞争法》中的公法责任规范与社会现实不相匹配。《反不正当竞争法》隶属于经济法部门,其责任形式亦具有“对公共利益损害的公法责任及对个体利益损害的私法责任”之二重性[9]。但是,《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条未规定混淆商品销售行为的公法责任,因而在规制实践中需回归《反不正当竞争法》第十八条对混淆行为公法责任的整体规定。此第十八条规定了责令停止违法行为、没收违法商品、罚款及吊销营业执照四种责任形式,其中对“没有违法经营额或者违法经营额不足五万元”的经营者,“可以并处二十五万元以下的罚款”的范围设置过大,但《反不正当竞争法》及其司法解释并未提供适用何种罚款比例的分析框架。有学者按照惩罚性强度递增的顺序将经济法的责任形式总结为直接行为后果、直接经济后果、相应经济处罚及主体资格减免四种,基于相当性的考虑,只有违法主体的违法程度越高,对其适用的责任形式惩罚性才越重[10]。然而,实践中被处以罚款的销售者多为个体工商户或小微企业①笔者以“销售混淆”为关键词在威科先行法律数据库及中国市场监管行政处罚文书网进行检索,分别命中64 条、24 条,最后检索日期为2022 年11 月18 日。排除其中重复项及生产者销售混淆商品被处罚的情形后,共获得82 篇相关行政处罚决定书,可能存在遗漏。受到行政处罚的销售者中,仅有10 名为企业法人,其余均为个体工商户。,其在混淆案件中较之混淆商品生产者多处于边缘地位②笔者收集的155 篇裁判文书中,销售者单独作为被告的情形仅39 篇,占全部样本的25.16%,与生产者作为共同被告的情形则有116 篇,占74.84%。其中76 篇二审裁判文书中,销售者单独提起上诉的情形仅4 篇,占5.26%;生产者单独提起上诉的情形则有51 篇,占67.11%;销售者、生产者均提起上诉的情形有21 篇,占27.63%。,违法程度尚非深重。加之在疫情不确定性及成本上升等因素的影响下,其抗风险能力明显下降[11],千元乃至万元档次的罚款绝非小数,后续还可能面对处罚公示与失信惩戒,这样重的处罚可能会激发销售者的逆反心理而与调控市场失灵之目标背道而驰。

(三)混淆商品销售案件裁判思路尚存分歧

笔者收集到的155 份裁判文书中,多数法院注重探讨混淆商品生产者的行为性质与责任承担问题,而对销售者着墨不多,甚至在混淆商品销售行为构成要件与销售者注意义务标准等问题上尚存分歧,其中最突出的三大争议之处如下。

1.行为构成是否需以存在竞争关系作为前提

所谓竞争关系,指的是市场主体之间在竞争过程中形成的社会关系[12]。司法实务中对于竞争关系基础要件地位的阐明可追溯至2004 年,时任最高人民法院副院长的曹建明在全国法院知识产权审判工作座谈会上发表了题为《加大知识产权司法保护,依法规范市场竞争秩序》的讲话,强调“存在竞争关系是认定构成不正当竞争的条件之一”。而近年来,以竞争行为替代竞争关系的呼声却越发高涨。审判实践中部分法院在行为认定中淡化、放弃了竞争关系要件。例如,在上海人民企业(集团)有限公司诉猛发水泵经销部不正当竞争纠纷案中③参见内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院(2022)内01 知民初114 号民事判决书。,虽然被告以原告未实际经营涉案混淆商品而二者之间不构成同业竞争关系进行抗辩,法院在认定时却并未将竞争关系作为不正当竞争行为构成要件加以考量。同时,也有部分法院仍坚持将竞争关系作为认定不正当竞争行为的前提要件。例如,在江中药业公司诉万方泽世药房禹城王庄街店等擅自使用与他人有一定影响的包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷案中④参见山东省德州市中级人民法院(2021)鲁14 民初77 号民事判决书。,审理法院认为万方泽世药房禹城王庄街店作为被控侵权产品的终端销售者而非商品的生产经营者,与原告的生产经营活动并非同一领域而不具备竞争关系,因而不构成不正当竞争行为。又如,在立方盛世公司诉武夷山市立医院等擅自使用他人企业名称、姓名纠纷案中⑤参见福建省南平市中级人民法院(2016)闽07 民初28 号民事判决书。,审理法院提出二被告武夷山市立医院及天海招标公司均非混淆商品经营者,而认定其招投标行为不属于不正当竞争行为。

2.混淆商品销售行为构成是否需考虑主观过错

审判实践中对于主观过错是否为混淆商品销售行为的构成要件也莫衷一是。部分法院在认定不正当竞争时并未考虑销售者的主观过错,而是强调其客观行为本身的非正当性。例如,在农夫山泉公司诉甜葩果园便利店擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷案中①参见福建省高级人民法院(2020)闽民终270 号民事判决书。,甜葩果园便利店以其主观上不存在恶意进行抗辩,而法院在认定不正当竞争时仅探讨了被告销售产品的外包装盒上使用的字样、图案、颜色及文字描述与农夫山泉公司产品的包装、装潢近似,容易产生混淆公众之效果,而并未对销售者的过错进行考察。而与此相对,部分法院则坚持《反不正当竞争法》在某种程度上属于一种特别侵权法[13],作为侵权法核心概念之一的过错在《反不正当竞争法》中仍占有一席之地。例如,在永盛公司等诉依涵电动车商行等不正当竞争纠纷案中②参见河南省高级人民法院(2020)豫知民终259 号民事判决书。,法院认为原告无法提供证据证明依涵商行以帮助他人实施侵权行为的主观目的而实施混淆商品销售行为,因而原告关于认定依涵商行的混淆商品销售行为构成不正当竞争的主张于法无据。更有部分法院进一步通过销售者的客观行为推定其主观上具有过错,从而认定其混淆商品销售行为构成不正当竞争行为。例如,在欣和公司诉福乐万家副食店等擅自使用知名商品特有装潢纠纷案中③参见天津市第二中级人民法院(2019)津02 知民初80 号民事判决书。,法院认为福乐万家副食店具有多年经营经验,在此基础上应当知道涉案装潢为原告所特有而疏于注意,主观上存在过错,而其混淆商品销售行为同样构成对原告的不正当竞争。

3. 销售者的注意义务应履行至何种程度方为“合理”

混淆商品销售行为的责任承担问题则确定须考察销售者的主观过错,但主观过错属于销售者的心理状态,而难以为双方当事人直接证明。因此,审判中通常借助销售者是否尽合理注意义务来推定其主观是否“知道或应当知道”,在此基础上确定其责任承担。就审判实践来看,销售者合理注意义务的标准仅因其销售者身份而滑向了过高或过低的两端,出现了某些仅因销售者身份而粗放认定其责任的裁判。部分法院认为不应苛求没有受过专业技能训练的普通销售者对在进货查验时承担过高的注意义务,销售者只需达到相关公众的一般注意程度即可。例如,在农夫山泉公司诉宋某献等擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识纠纷案及苏萨公司诉幸福乐购超市仿冒纠纷案中,法院均认为,反不正当竞争法意义上的有一定影响的名称、包装、装潢属于技术判断而需个案认定,法官作为受过专门知识训练的专业人员尚需要结合双方的证据予以确定,因而不应对销售商苛以过高的注意义务④参见上海知识产权法院(2021)沪73 民终491 号民事判决书、江苏省苏州市吴江区人民法院(2019)苏0509 民初10695号民事判决书。。相反,也有部分法院要求相对较高,认为销售者在经营活动中销售各种商品,理应对他人有一定影响的商品的知名情况有所了解,应承担较高的注意义务。例如,在养元智汇公司诉芳芳商店等擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷案及养元智汇公司诉胡塘村连锁店等擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢纠纷案中,审理法院都认为,销售者对原告涉案商品知名情况应当知悉却未审慎审查而销售被诉侵权商品,也应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任⑤参见浙江省高级人民法院(2018)浙民终1030 号民事判决书、(2018)浙民终502 号民事判决书。。

“同等情况同等对待”这一法治基本原则在司法领域演化为“同案同判”之要求,我国主要通过案例指导制度以及类案检索制度来实现“统一法律适用、提升司法公信力”的目标[14]。但是,混淆商品销售案件尚无相关指导案例,类案裁判文书中对混淆商品销售行为构成与是否尽合理注意义务的认定也相对混乱,法院在审判时仍需进行法律发现。

(四)某些混淆商品销售案件行政处罚失当

就混淆商品销售案件中的行政处罚实践而言,还存在行政罚款数额与违法经营额间比例不合理,运动式执法中不问比例、不作区分“一刀切”罚款等问题。这种执法人员的执法手段、执法技术与规制对象、规制目标不相匹配而超出合理限度的现象,将消解市场在资源配置中的决定性作用[15]。

1.行政罚款数额与违法经营额之比例不合理

虽然《反不正当竞争法》第十八条关于行政罚款的规定对于“没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的”并无倍数限制,混淆商品销售行政执法实践中罚款数额远超五倍之例并非鲜见,如在胜峰日用品店销售混淆商品案①参见沛县市场监督管理局行政处罚决定书(文号:沛市监处罚〔2021〕29742 号)。中,当地监督检查部门虽在处罚决定书中认定销售者“在案件调查过程中能如实提供证据、积极配合本局调查,且商品较少,货值较小”,表明应对其从轻处罚,然实际对该当事人的处罚数额高达违法经营额的近31 倍。又如,在善进副食品批发部销售混淆商品案②参见五莲县市场监督管理局行政处罚决定书(文号:五莲市监处字〔2019〕43 号)。中,销售者的违法经营额为900 元,却被处以20000 元之罚款,而国家统计局公布的当年(2019 年)该省城镇单位在岗职工平均工资尚才84089 元③国家统计局:《山东省城镇单位在岗职工平均工资(元)》,https://data.stats.gov.cn/search.htm?s=2019 年%20 山东省城镇单位在岗职工平均工资,访问日期:2023 年6 月3 日。。这些畸重的罚款实际上对销售者施加了不甚必要的、不合比例的法律负担,即使有益于调控市场失灵,本质上也是非正义的④圣托马斯·阿奎那评价法律是否正义的三重标准为:第一,是否为公共利益之目的;第二,是否超出了立法者的权力;第三,是否为公共利益而给公民施加了合比例的同等负担。See Saint Thomas Aquinas,Richard J.Regan trans.,Treatise on Law,(Indiana:Hackett Publishing Co.,2000),pp.46-56.。

2.运动式执法中罚款数额“一刀切”

过去几年内,针对混淆商品销售行为的“专项执法”“专项整治”“专项检查”等行政执法事例时有见报。这种模式虽然能在短时间内整合执法资源、缓解社会问题[16],但其中乍起骤落的粗放型执法手段时常伴随着干预不足或干预过度等政府失灵的隐忧。例如,由于“牛二”特酿白酒与有一定影响的“牛栏山”陈酿白酒使用相同或近似的名称、包装及装潢,2019 年某市市场监督管理局开展了专项执法行动,对涉嫌销售混淆商品的商户进行了突击检查,共查扣混淆商品4666 瓶,立案查处56 起⑤日照市市场监督管理局:《副局长李慎征做客“行风在线”栏目》,http://amr.rizhao.gov.cn/art/2019/11/5/art_86698_7497 834.html,访问日期:2023 年6 月3 日。。无独有偶,笔者所收集的82 份行政处罚决定书中恰有20 份是由其下辖县的市场监督管理局在同一天作出。没收混淆商品的瓶数虽然各不相同,但却对各销售者科以数额相同的600 元罚款,且文书中既没有对违法经营额等相关事实的描述,又缺少对处罚措施种类选择与罚款数额确定的解释。

正如库兹涅茨指出的,运动式执法“容易造成宽严失当的越权管理”。这种形式上表现为严格执法、不区分规制对象情况而予以“一刀切”的做法消解了政府干预的正当性,实质上应属于政府失灵[17]。此外,运动式执法的临时性、应急性还致使同一法律在不同时期的执行程度差异明显。例如,在专项执法行动期间的发利百货超市仅被没收的混淆商品就达268瓶,只被处以600 元之罚款⑥参见五莲县市场监督管理局行政处罚决定书(文号:五莲市监处字〔2019〕16 号)。,而前文所举善进副食品批发部购进混淆商品180 瓶,却受到了20000 元的罚款。这种在种类、幅度上与混淆商品销售行为的具体情节、危害程度等因素不相匹配的行政处罚无疑难以使行政相对人信服。

四、反不正当竞争法规制混淆商品销售行为的完善路径

(一)理顺经由兜底条款规制混淆商品销售行为的逻辑路径

传统规制逻辑下“使用”包括“销售”之观点与《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条规定无法契洽,继续沿用将升高法律实施的不确定性,过高的实施成本呼唤着替代制度,而“制度的产生,根源于实践的需要,脱胎于经验的总结”[18],替代制度的导出应建立在克服传统规制逻辑滞后性的基础上,并维系社会变革与法律安定的平衡。当无从将“销售”解释为“使用”而又需以《反不正当竞争法》回应实践需求时,可通过《反不正当竞争法》第六条开放式的兜底条款涵摄混淆商品销售行为而实现其类型化,将“销售”的性质界定为独立于“使用”的混淆行为。

在实践需要层面,这一逻辑生发于日益增长的混淆商品销售行为规制需求与制度供给不足之矛盾,而强化于《反不正当竞争法》的“回应型法”品格。一方面,混淆商品上带有与他人有一定影响商品标识相同或相似的标识,本身就蕴藏着使消费者混淆或误认的可能。正是销售行为助推混淆商品流向市场,升高了混淆可能性甚至催生了实际混淆结果的产生。与此同时,混淆商品搭有一定影响商业标识之“便车”,在研发创新成本、生产制造成本上远低于后者。更少的生产成本意味着混淆商品销售者可以通过更有竞争力的定价获取“用脚投票”的消费者的青睐,不正当地损害了其他经营者的竞争优势。对混淆商品销售行为进行不正当竞争法规制势在必行。另一方面,目前我国整体供给质量总体仍然偏低、供给效率依旧不高、产品创新能力尚还不足,混淆商品的生产制造与销售流通即是一道典型缩影。前者的规制体系与规制理念已相对成熟,而后者虽也有可能适用《商标法》《产品质量法》《食品安全法》《民法典》之条文进行规制,但仍存在无法周延之处。创新发展理念与“食人而肥”“不劳而获”的社会现实间的矛盾要求更为全面、强力的法治保障,制度供给却无法满足。《反不正当竞争法》将经济、社会等变革所引发的外在张力视作认知的来源和自我矫正的机会[19],将混淆商品销售行为纳入其规制范围正是其作为“回应型法”的应有之义。

在经验总结层面,这一逻辑则由回归法律文本主义及维护法的稳定性之经验所共同塑造。“使用”包括“销售”之观点将“销售”类推为“使用”,片面强调混淆商品销售行为受规制之结果的妥当性,而忽视了条文关键概念与案件事实间彼此区别的重要特征。因此,在区别于擅自使用他人有一定影响商业标识行为的前提下,《反不正当竞争法》当如何实现混淆商品销售行为的精细化规制?有学者提出,立法应“对故意销售侵犯他人合法权益的商业标识的商品的帮助性行为进行分类具体规定”[20]。但是,实在法需经严格法定程序制定,而修订后的《反不正当竞争法》第六条设置了兜底条款,已使其调整范围实现了“由商业标识的仿冒行为扩展到所有市场活动的混淆行为”[21]的实质性扩展。从中提炼销售混淆商品这一混淆行为类型作为“替代方案”即成为一种“改革—稳定”利益衡量下的优位选择。

(二)补强混淆商品销售行为规制的《反不正当竞争法》制度供给

建构论理性主义要求一项制度自身尽可能周延。因此,为发挥混淆商品销售行为《反不正当竞争法》规制制度的应有功能,补强其制度供给殊为必要。

1.将有关规范的后果要件固定为“足以引人误认”

补强制度供给要将《反不正当竞争法》第六条及相关司法解释中的后果要件固定为“足以引人误认”。就法的安定性而言,“引人误认”的判断条件高于“足以引人误认”,在实践应用上相对困难。考夫曼将法的安定性分为法律自身的安定性和经由法律达致的安定性两方面[22],后者的达成有赖于法律自身是“明确的、可操作的、便于执行的”[23]。现实中常出现不在同一地域范围的混淆商品销售者损害有一定影响商业标识法益的情形,而该法益具有无形性、地域性等特点,要求法益享有者举证证明实际混淆后果有难度。而将“足以引人误认”(即存在较大混淆可能性)设为混淆商品销售行为的后果要件,是对“实际混淆”标准与“混淆可能性”标准的一种巧妙折中,并可吸收实际混淆证据作为其认定因素之一,相较之下具有更强的可操作性。就各立法例而言,《商标法》及域外相关规范中也多以存在较大混淆可能性作为混淆行为后果。《商标法》中对混淆商标侵权行为后果的正式表述为“容易导致混淆”,如第五十七条第二项将“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”规定为侵犯注册商标专用权行为。世界知识产权组织的《反不正当竞争示范条款》第二条的注释二亦强调,实际混淆(the actually occurred confusion)并非必要,较大混淆可能性(the likelihood of confusion)之有害性不亚于实际混淆,已为证明不正当竞争提供了充分依据(affordssufficientgrounds)①参见The International Bureau of WIPO,Model Provisions on Protection against Unfair Competition(Geneva:WIPO,1996),p.16。该文件不同学者有不同译法,译为《反不正当竞争示范条款》或《反不正当竞争示范法》均可,见孔祥俊老师的《〈反不正当竞争示范法〉及其注释》及郑友德老师和焦洪涛老师的《反不正当竞争的国际通则——WIPO〈反不正当竞争示范条款〉述要》。。

2.通过修订地方立法细化混淆商品销售行为公法责任

《反不正当竞争法》第十八条并未对擅自使用他人有一定影响商业标识行为与混淆商品销售行为有所区分,甚至直接沿用《商标法》第六十条中对侵犯注册商标专用权行为的罚款规定。但是,“以纠正市场弊病为目标的公共规制,应根据具体目标相机抉择,不可能采取一成不变的规制手段”[24],为实现混淆商品销售行为行政处罚的责罚相当、损益均衡,即应从规则层面细化有关公法责任规定。就各地实践经验而言,截至2023 年1 月1 日,全国共有10 部地方立法明确规定了混淆商品销售行为(见表2),并设置了相应的公法责任。

表2 针对混淆商品销售行为罚款的有关地方立法规定

从表2 所反映的信息来看,除浙江、四川、河南三省的反不正当竞争条例准用或直接援用《反不正当竞争法》规定及《海南经济特区反不正当竞争条例》准用《产品质量法》规定外,其他各部法规均在上位法规定的罚款幅度范围内,围绕计算基数、计算倍数及罚款总额等元素规定了执行细则。其中,计算基数除上位法规定的违法经营额外还引入了违法所得,计算倍数则多由“五倍以下”限缩至“一倍以上三倍以下”,罚款总额亦多限制在“十万元以下”。《重庆市反不正当竞争条例》还依附于上位法的基础条文,在《反不正当竞争法》第十八条设定的处罚基础上,创制出以“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”为对象的罚款。由此可见,各地发展程度与实际问题不一,地方立法多在上位法框架内根据当地社会经济发展需要而对上位法中的抽象概念进行具体化区分,并设置相应的法律后果,在维持法制统一的基础上提供了更为灵活的制度选择。适逢江西、安徽、天津等诸多省级行政区修订反不正当竞争条例或实施办法,即可以在对上位法进行操作性补充时借鉴经济发展程度类似地区之经验,在不抵触上位法的前提下设置混淆商品销售行为的个性化公法责任形式,实现维护法制统一与发挥地方立法主动性的平衡。

(三)明晰混淆商品销售案件的裁判思路

有学者指出,“不正当竞争的判断始终是我国司法实践未解决的难题”[25],司法实务对于竞争行为在何种情况下构成不正当竞争在判断思路上尚未达成一致。混淆商品销售案件中也表现出这种倾向,上文阐述了其中较为突出的三大争议点,即行为构成是否需以存在竞争关系为前提、主观过错是否为混淆商品销售行为构成要件,及销售者的注意义务应履行至何种程度方为“合理”。囿于篇幅,笔者仅就上述三项争议阐明自己的一管之略,而不再探讨其他论争之处。

1.竞争关系应作为混淆商品销售行为的构成要件

正如上文所述,近年来越来越多的学者撰文呼吁以竞争行为替代竞争关系,因为“以竞争者保护为取向”的传统反不正当竞争法作为后基尔特的工业经济时代的产物,无法解决多元利益损害交织的现代不正当竞争问题①关于竞争关系作为不正当竞争行为构成要件之地位淡化的问题,相关观点参见张占江:《不正当竞争行为认定范式的嬗变从“保护竞争者”到“保护竞争”》,《中外法学》2019 年第1 期,第206-208 页;王艳芳:《反不正当竞争法中竞争关系的解构与重塑》,《政法论丛》2021 年第2 期,第21-22 页。,而对法律的适用范围产生了极大的限制。上述结论建立在竞争关系仅存于相同或相关经营领域的狭义理解基础上,并表现出摒弃竞争关系要件的法律实用主义倾向。但是,“不正当竞争行为首先是竞争行为”,反不正当竞争法意义上的竞争关系不仅局限于致使特定竞争对手受损的直接竞争,还可扩张解释至造成不特定竞争对手受损的间接竞争,淡化竞争关系要件地位的需求不甚迫切。《反不正当竞争法若干问题的解释》第二条更是跳出经营范围的限制,通过明确何为《反不正当竞争法》第二条第二款中的“其他经营者”,将广义竞争关系界定为“在生产经营活动中存在可能的争夺交易机会、损害竞争优势等关系”,在规则层面重申了竞争关系作为不正当竞争逻辑起点的重要地位。《反不正当竞争法》第二条作为整部《反不正当竞争法》的一般条款,其内容适用于包括混淆商品销售行为在内的所有不正当竞争行为。因此,应当明确,竞争关系亦属于混淆商品销售行为的构成要件之一。而且,只有交易机会被争夺、竞争优势受损害的存在竞争关系的经营者才能作为《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条中的“当事人”提起不正当竞争之诉。

2.混淆商品销售行为构成不以销售者主观过错为要件

混淆商品销售行为构成不以销售者主观过错为要件,而应注重行为本身的不正当性。因《反不正当竞争法》兼有行为规制法与特别侵权法的特殊性质,在判断过错的作用时需格外注意区分过错作为行为构成要件和责任承担要件的不同[26]。其中,不正当竞争行为的认定对过错的要求与《反不正当竞争法》所保护法益的成熟程度成反比。具体来说,未注册商标法益具有高度成熟性及较为清晰的边界[27],能够经受快节奏、大规模市场经济下“利”与“非利”之判断标准的检验,而无须再借助行为人主观上“善”或“非善”的意图作为参照[28]。作为仿冒法起源国家的英国已抛却过错要件,仅以声誉(good will)、虚假表示(misrepresentation)及损害(damage)作为判断仿冒的“经典三元论”[29]。世界知识产权国际局在对《反不正当竞争示范条款》第二条的注释中亦表明,混淆的故意并非不正当竞争行为的构成要件。因此,对《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条第一款的理解仍应贯彻行为正当主义,混淆商品销售行为的构成不受销售者主观上是否具有过错的影响。

3.以弹性标准综合判断销售者是否尽合理注意义务

在判断销售者是否尽合理注意义务时,则应综合考虑其经营规模、经营年限、交易习惯、交易价格等因素而实施弹性注意义务标准。前文所述销售者注意义务标准上的恣意源于规范的抽象,可严可松的表述留下了较大的自由裁量空间。然而,实践中混淆商品销售者以小规模经营的个体工商户居多,囿于自身不健全的财务制度及节约交易成本的需求,其往往难以提交完备、规范的交易过程凭据[30]。正如某高级人民法院指出的,对普通销售者苛以过重的注意义务,将不当增加其经营风险和不确定性而难以保障交易安全,无益于商品的正常流通,也有损市场经济体制的正常运转①参见广西壮族自治区高级人民法院(2022)桂民终386 号民事判决书。。“法律不能强人所难”,以弹性注意义务标准实现法官自由裁量的“通情达理”殊为必要。应当注意到,《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条第二款本质上规定了一种以善意第三人信赖利益保护为理论支撑的合法来源抗辩,该制度在我国多部现行法及司法解释中均有规定,因而销售者注意义务的认定可以参考这些有益经验。例如,《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第四条第二款规定:“被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等,可以作为确定其合理注意义务的证据。”析言之,应根据一般社会经验从交易价格、销售者认知等因素来考察销售者是否知道或者应当知道其在售商品为侵权商品,如其本身是经营规模较大的企业法人却无法提供相对完备的交易过程凭据、文化水平已能区别相关商业标识、进入销售行业的时间较长或所售混淆商品进价明显低于有一定影响商业标识商品的市场均价等情况下,认定其未尽合理注意义务的可能性就相对较高。

(四)引入“首违不罚”制度与行政处罚法相衔接

《反不正当竞争法》中并未直接规定比例原则,但其作为公权力行使的普遍要求,在混淆商品销售案件执法实践中也应予贯彻。对于混淆商品销售行为而言,“首违不罚”制度相较于罚款,在混淆后果轻微且能及时补救的情况下更符合必要性子原则的要求。

引入“首违不罚”制度具有可行性。新修订的《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条总结提炼了近年来行政执法机关试行“免罚清单”制度之经验,将不予行政处罚的情形概括为无危害性不罚、首违可以不罚、无过错不罚三种类型[31]。对混淆商品销售行为行使经济处罚权的主体亦属于行政执法机关,上述无危害性不罚、无过错不罚之情形分别可与《反不正当竞争法》第二十五条及《反不正当竞争法若干问题的解释》第十四条第二款相衔接,销售者既可因“违法行为轻微并及时改正,没有造成危害后果”而无须受罚,又可通过证成自身无过错而免于罚款。而《反不正当竞争法》第十八条由轻缓至严厉规定了混淆行为的四种行政处罚,从法律文本上来看,罚款并非混淆商品销售行为应受行政处罚的必要内容,是否需要并处罚款以及具体数额由检查监督部门根据行为事实、性质、情节及社会危害程度等因素予以裁量,这就为“首违不罚”制度在食品、药品、化妆品等国家严格管控领域外留下了适用空间[32]。

那么,“首违不罚”制度应当如何设计呢?“首违不罚”在实体法意义上应由“首”“违”“不罚”三项要素组成。“首”指的是法律上认定的混淆商品销售行为的首次,与被监督检查部门发现的首次同时满足的“双重首次”。“违”指的是混淆商品销售行为虽违反《反不正当竞争法》且造成了一定轻微的混淆结果,但能及时补救。对违法程度的考察则需从情节(包括违法经营额)、后果及主观状态等因素入手,从而排除了不正当性较为严重的情形。“不罚”则是一种相对不罚,指的是对符合条件的混淆商品销售行为不予行政处罚,至少是不予罚款,转而通过适用警示、教育、责令停止违法行为、没收违法商品等更为人性化、成本更小的方式激励销售者自我纠错。该制度的适用也须同时满足三项条件:一是上述“双重首次”均发生在追责时效内;二是混淆商品销售行为造成的危害后果轻微;三是对于该后果能够及时补救。

“首违不罚”涉及“罚”与“不罚”之裁量,在程序法意义上应要求检查监督部门遵循正当程序原则。在此基础上,有学者提出行政机关在“首违不罚”的适用程序上应当履行包括告诫、责令限期改正、警示及保障在内的四项附加“提示”义务[33]。基于效率之考虑,对可能适用“首违不罚”的混淆商品销售行为往往适用简易程序,并将各项义务综合履行。监督检查部门在发现混淆商品销售行为后,应对销售者进行提醒、告诫,同时听取销售者的陈述、申辩,并借助执法数据信息系统审查其是否满足上述三项条件。对能够适用“首违不罚”的混淆商品销售行为,监督检查部门应与销售者签订承诺书,警示销售者当场着手改正、弥补其所造成的危害后果,若销售者拒不改正、逾期不改正或改正后仍不符合要求,则不再例外适用“首违不罚”[34]。在执法流程结束后,监督检查部门还应将不予处罚决定书、全案证据材料及执法过程上传至执法数据信息系统,建立“首违不罚”台账记录[35],并在一定合理期限内对销售者的改正情况进行复查。除此之外,由于监督检查部门与销售者之间属于持续性管理关系,可以在“首违不罚”后设置一定的追溯期限,对于在该期限内再次销售混淆商品的销售者,监督检查部门可以依据先前的违法记录判断其明知违法而仍为混淆行为的可谴责性,进而从重处罚①行政累犯与行政重复犯都具有违法行为复发的特点,在行政处罚裁量上往往都要从重处罚,但行政重复犯先前未受惩处因而不具备主观上的抗处罚性,在处罚裁量上应当对二者作更精细的梯度区分。“首违不罚”制度下,符合条件的混淆商品销售行为亦未受惩戒,在再次违法的情况下,即使对销售者从重处罚,也应当区分于曾受罚者。参见徐晓明:《“首违不罚”制度背景下的行政累犯制度研究》,《浙江学刊》2021 年第5 期,第85 页。[36]。

——《民法典》删除《侵权责任法》第42条之解读

- 广西政法管理干部学院学报的其它文章

- 设区的市立法现状和发展路径探析

——以河北省为例 - 反思伪证罪的主观要件

——基于110 份刑事判决书的实证分析