汉画舞蹈的重建与博物馆“活起来”

刘 建, 陈俊汝/北京舞蹈学院 舞蹈学系,北京 100091

一、舞蹈身体文化复兴

所谓“复兴”,不仅仅是“愿宾摅怀旧之蓄念,发思古之幽情”(汉代班固《西都赋》)或“望先帝之旧墟,慨长思而怀古”(汉代张衡《东京赋》),更重要的是实施一种对已然断流的舞蹈身体文化的重新建构,延续民族舞蹈生命有机体中的原有价值,为身体“国学”重铸金身,借以建立民族国家的身体的民族认同。试想,如果我们在2008年北京奥运会开幕式上用“钟鼓之乐”的2008面建鼓舞取代“瓴缶之乐”的《缶阵》、用“长袖善舞”取代《画卷》上“跌倒—爬起”的西方现代舞,那将是怎样的民族自信。

在现实的中国,这种身体文化的复兴面临着两大困扰——传统身体文化的“断种”(鲁迅语)和西方身体文化的蚕食。20世纪60年代“横扫一切”的文化灭绝行为斩断了传统文化与当代中国的联系,致使中国舞蹈“不知汉魏”,比之芭蕾舞、现代舞、国标舞、革命现代舞剧《红色娘子军》和后现代拼贴的《只此青绿》等,今天许多国人谈及汉画舞蹈无异于天方夜谭或直接被斥为“土地庙”中“死人的东西”。(1)这是中国舞蹈界对于汉画舞蹈重建的一部分声音。离我们最近的“蚕食”行为来自1988年一部电视政论片《河殇——中华文化反思录》,它公开提出了西方的蓝色文化代表了人类文明的大趋势,是中华文明发展的未来方向,要求人们抛弃代表过往与落后的中华黄色文明,主动拥抱蓝色文明。其后,中国的芭蕾舞团达到两位数(相比之下,中国古典舞团至今为零),现代舞更是遍地开花,从上千所舞蹈院校的训练到北京奥运会的表演,对西方身体文化的兴趣、好奇、拿来和改装成为刺激中国舞蹈市场的法宝。

新世纪后,国家层面的“民族文化复兴”“博物馆‘活起来’”的观念被提到日程上来。一时间,又像一场运动,芭蕾舞去跳《敦煌》、现代舞去跳《诗经》、“土芭蕾”的中国古典舞去跳《王昭君》《昭君出塞》,在不得体的博物馆档案使用中消耗了历史的实在与纵深,无知无畏,剑走偏锋,把异常艰苦的现实责任当作“兴奋史学”来演绎,[1]向着去物理化的虚空世界狂奔。这种以无限增长为圭臬的创作使得历史和永恒被不屑一顾,更没有人愿意思考久远的未来。

未来在于现在,现在在于历史。历史是有原型的,它们是纪念碑式的固化文本,被保存在博物馆中,而“博物馆‘活起来’”就是以博物馆为本位来激活文物。对舞蹈文物而言,就是将其手舞足蹈,重新在场,这也是汉画舞蹈重建的落脚点。

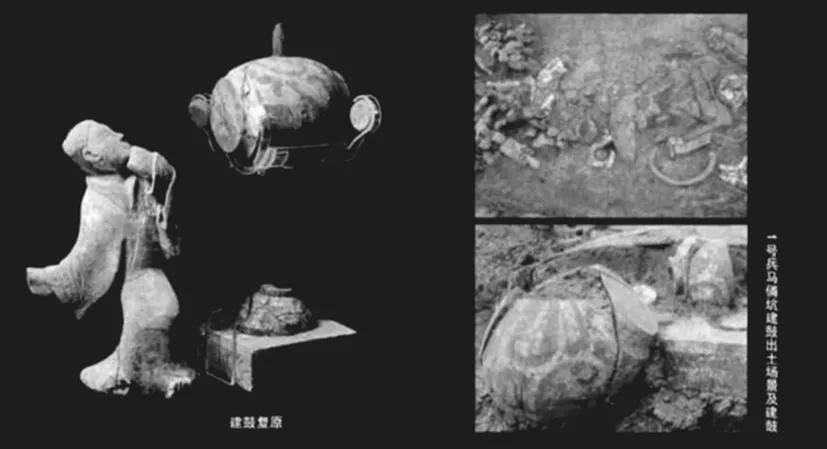

在山东济南危山出土的汉代1号兵马俑坑中,有陶制建鼓和舞俑,它们被复原后存放在济南市章丘区博物馆中,合成了“人俑建鼓舞”(图1):放在石基上的建鼓为高鼓(考古现场有正方形石基),白底红色祥瑞纹饰,带着跳跃感。鼓和石基形成“天圆地方”,建木之上未见羽葆,如重建,会带来更大的空间感和动感。椭圆形鼓身两边各有一鼙鼓,如同两只耳朵,造型别致,也考验舞伎的鼓乐技术。舞伎梳坠马髻,眉清目秀,耳轮清晰,交领广袖套袖舞服,三重衣,束腰,似着燕尾裙,裙裾飘动。她仰头半转身,身体呈反“C”型,左右手似当各执一桴(或以袖击鼓,袖残),一上一下,一开一合,且鼓且舞,“粉面含春威不露”。

图1 山东济南市章丘区博物馆藏“人俑建鼓舞”

严格意义上讲,单一的建鼓可以称之为“复原”,但加上舞俑的建鼓舞就应该称之为静态的“重建”,因为考古现场有诸多舞俑,我们很难判断此建鼓舞是对应哪个舞俑,对应的舞俑是独舞还是双人舞,是男女双人舞还是女子双人舞。此外,该舞俑是执桴击鼓还是执袖击鼓(前者为广袖套袖外长内短,后者为广袖套袖外短内长)等,均不好定论,可它们又事关动态的重建。但无论如何,这一鼓和鼓舞者都是“真的有”的事实,或者说是身体文化复兴的原型,所以才敢存放并展示于博物馆中。

二、复兴的原型

博物馆是“复兴的原型”的代名词,它有两个基本功能——历史存放和现实展示,同时是收藏空间和展览空间,由此连接古今。“收藏是让物脱离原有语境,展览则是为物建立新的语境,并在新的语境中来定位物的意义。在博物馆对物的展示中,所展示的并非物本身,而是一个被阐释的对象”[2],即收藏品被展示的历史学与阐释学的共谋。像济南市章丘区博物馆收藏的“人俑建鼓舞”,已经脱离了危山出土的汉代1号墓坑原语境,成为了一件汉画舞蹈艺术品展示给观众。如果这种展示是重建的活人来表演,就最接近历史地回到藏品曾经的在场原境,成为“一鼓立中国”的阐释对象之一。

博物馆的第一性是收藏,这里我们特别看重对包括汉画舞蹈在内的古代舞蹈艺术品的收藏。当古代意识需要从教堂或宫殿中分离出来,拥有一个独立存在的特定场所,博物馆便是这一场所。博物馆是艺术的万神殿,是多时代、多民族、多地区的创造被共同收藏的场所。对观察者而言,这些收藏不再生气勃勃,是死亡中的物品,保存它们是因为尊重历史,而非当下的需要。博物馆与陵墓(英文为mausoleum)之间的联系远甚于语言上的近似,它就像是艺术品的家族陵墓,相当于文化档案库,证明了文化的中性化,有自己的内在逻辑。收藏品的语境被明确地定义为“此时此地”,亦即一种历史性事件的此时此地性。对艺术家而言,博物馆修建的目的却有意无意地取消了圣礼,祛除了艺术的神性。此时,博物馆推崇的就不再是上帝的至高无上,而是人类的主体自由。在这种温和中性的氛围下,博物馆把象征性的偶像符号消解为纯粹的艺术品。[3]收藏中的中性化可以使“复兴”的艺术品走向两极——重建“教堂或宫殿”原境中的艺术,或者创造主体自由感知的艺术。后者不在我们的讨论范围中,它们属于综合创造或重构创新,诸如将“八面鼓”与羽葆合并的群舞“建鼓舞”(图2),又如创新的执扇、控腿、花盆鞋立鼓上的《盛京建鼓》(图3)。

于是,博物馆开启了它的第二性——展示,它有助于确定何为真正新的、关于当下的真正的当代(genuinely contemporary about the present)。以博物馆为参照点,高墙之外的现实世界看起来才是鲜活的,博物馆是观照现实世界的窗口。这也是博物馆的主要功能。

因为古代艺术作品不满于停留在博物馆这一被净化的永恒空间,所以一些当代艺术家认为博物馆的东西都是“死人的东西”,但死亡意味着艺术回归现实,再度变得鲜活。所以在格罗伊斯看来,正是博物馆收藏本身的内在逻辑迫使艺术走进现实:“历史中的新的、现实的、鲜活的东西都是通过与‘死亡的’、归入档案的、旧的东西的对比而确定的。”艺术品自身进行了历史定位,新之所以为新,是因为它对于文化档案库来说是“新”的。如此便造成一个悖论状况:“你越想把自己从博物馆中解放出来,你就越会以最激烈的方式受制于博物馆收藏的逻辑。”[3]也就是说:你想使博物馆里的人俑建鼓舞成为当代的舞蹈作品,必须受制于博物馆的建鼓鼓形和舞俑的服饰道具与舞姿。建鼓舞如此,长袖舞等亦然。

中国国家博物馆藏有东汉铜镜,铜镜上精致地刻画着长袖舞祀西王母图案:舞伎戴冠,紧身衣长裤,双长袖,身体反弓成“半月”投射于西王母,其双绕袖一左一右,一上一下,阴阳和谐(图4)。这是一件已经从东汉“歌舞祀西王母”的宗教场所分离出来的艺术品,被收藏存放在博物馆中,证明自己是来自东汉陵墓中的物品,历史悠久,有很高的艺术价值,其“此时此地”的长袖舞既非先秦,亦非唐宋。与此同时,在众多艺术藏品的拥簇中,“长袖舞祀西王母图”的长袖舞不再从属于西王母而成为一个纯粹的舞蹈主体,以其优美独特的双绕袖成为当代舞蹈家关注的焦点。如果我们持续关注这一曾经在场的焦点对象,就有一种希望它能活动起来的冲动,因为没有人会在欣赏舞蹈文物时将其视为“死亡档案”中二维空间的图像或三维空间的雕塑。

图4 中国国家博物馆藏东汉铜镜及局部“长袖舞祀西王母图”

于是,抱有“重铸金身”信念的当代舞蹈家开始从博物馆高墙内做高墙外的长袖舞。从思想观念层面上,汉画长袖舞被确立在儒家“中和之美”和道家“得道升仙”两大体系中,一个现实,一个浪漫。在物理媒介构成上,由外而内,首先是乐器媒介,为长袖舞设定了相应的律动:“瑟、笙、箫等乐器的演奏往往较为柔和优美,善于表现优美、舒缓等情感,长于抒情;鼓、钟、磬等乐器音色较为洪亮,节奏感强,更善于表现喜庆、欢腾、奔放等情感。”[4]其次是服饰媒介,它们可以“规范舞步的范式要求和礼仪之风,《汉书·司马相如传》中有‘蜚襳垂髾’之句,颜注云:‘襳,褂衣之长带也。髾,燕尾之属,皆衣上假饰。’在袖舞画像中,众多舞姿婉约飘逸的舞者穿着的正是这种曳地舞衣。我们据此可以推测,由于舞衣的限制,舞者因而只能走小而细的舞步。”[4]最核心的是舞蹈图像描绘的身体媒介,“通过与所收集的其他汉画身体动作进行对比,可以发现袖舞皆是通过手指、手腕的弹、转,胳膊的挥、绕、甩、撩、扬等方式带动袖体,形成袖舞的风姿百态。根据汉画像中袖的形态特征(袖的方位、袖的角度、袖的发力)、身体的形态动势(拧腰腆跨、左折右倾、翘臀提肘、前冲后仰)、脚下步伐运动方式(弓箭步、单脚虚点步、踏步、半蹲掖步等)、头眼的方位、左右腿脚的虚、实重心,交错正、反位置等),我们将汉画像中的袖舞大致分为以下四种:甩袖,绕袖,扬袖,抛袖。”[4]其中的绕袖“属于一种袖体划圆路线的运动方式,动作时,通过小臂、手腕的转动以及指尖拨动袖子产生旋绕状。整个动作在划圆的规律运动中,充满了周、圆的动态美,袖体呈现出轻盈柔美的圆润动势,有一种流动的曲线美,营造出一种轻柔、唯美的缠绕之感。”[4](图5)

图5 汉画长袖舞“绕袖”训练/赵青提供

这其中,“单绕袖”和“双绕袖”在汉画舞蹈中随处可见。顾名思义,这一实践还不能称之为“汉画袖舞”,只能说是汉画一体性道具舞袖舞中的女子长袖舞,尚不包括其他袖形、男子长袖舞、女子组合性长袖舞、女子长袖舞甩、绕、扬、抛四种袖技外的多种袖技。即便只从绕袖技术来讲,对比汉画视觉直观的绕袖,我们的教学成果也只能说是初级阶段的实验——“对不对”的实验而非“好不好”的实验。但有一点是值得肯定的:这些实验是从博物馆高墙内的原型中挖掘出来的,是依据文物内在的逻辑激活的。仅此,已然花费了相当的气力。

三、原型复兴的价值

那么激活这些舞蹈原型的价值何在?格罗伊斯认为:“当一个文化上有价值的事物和那些习以为常的日常生活的事物可以明显地被区分开来的时候,人们会完全自然地在心理上去尝试将这种外部的差异看作是这个‘艺术性的’事物和日常事物之间会有价值差异的原因。”这个原因就是:前者来自博物馆的“文化档案库”。[5]这对于古典艺术价值来讲尤为重要——从形式到内容。在形式上,汉画中的许多建鼓哪怕无鼓舞也多是独立的艺术品,“前无古人,后无来者”,隐喻着从世俗到神圣的价值。

在世俗价值上,成都出土战国铜壶“宴乐攻战图”上有两个建鼓舞,建鼓造型简易,用于世俗实用,一个“宴乐”,一个“攻战”(图6);一个是和平时期的“饮食男女”,一个是战争时期的奋勇杀敌。在神圣价值上,战国也有用于祭祀的建鼓舞。凡此,古今一也。

图6 成都出土战国铜壶“宴乐攻战图”/黄婉蓄提供

延及两汉,除了沿习先秦之鼓舞外,建鼓在形式和内容上都跃上一个层级,成为了名副其实的“艺术性的”事物。内蒙古呼和浩特市和林格尔县辛店子乡出土有东汉汉墓壁画,收藏于内蒙古博物院,其中有“宁城图”南门外的建鼓舞场面(图7):南门外,竖一建鼓,高大华丽,下有瑞兽底座,中间球形鼓身上绘以图案,建木之上为挂满流苏和饰物的华盖,其红、白、黑三色恰是汉代贵族用色。鼓舞者亦红白交领舞服,跨步击鼓。建鼓两边棨戟林立,甲士夹道列队,中间是身着赭色胡服者,在两列武官的陪同下西向一大屋伏拜行礼。此时此地鼓舞传出的已是“普天之下莫非王土”的政治威仪了,世俗价值之中渗透进了神圣价值。再往纯粹神圣价值上迈一步,就是建鼓舞祭祀西王母了,进入了广义的神话世界。

在人类所创造的各种文本形式中,广义的神话(包括神话、传说、民间故事、歌谣等)对一切社会形态来说均可接受,是一种“没有反对的力量”(黑格尔语)。它们叙事生动,而且隐喻着普世伦理、政治诉求和信仰。有意味的是,德语中“叙事谣曲”(Ballade)的概念即“一种跳舞的歌”。该词从词源学考察又可追溯至晚期拉丁语的“跳舞”(ballare)一词。它的初始形式是由游吟诗人创作、为宫廷队列舞蹈伴唱的一种舞蹈歌曲,后来又在诗歌形式中加进了叙事性和戏剧性的内容,从而发展成为民间叙事谣曲。到了18世纪后半叶,叙事谣曲已经摆脱了原有的跳舞歌曲的概念,被用来指称情节丰富、具有隐喻意义、大多为悲剧性的叙事诗歌体,即一种用歌谣的形式叙述民间故事的诗歌体裁。歌德还由此创作出了《神与舞女》等叙事谣曲。[6]这很像汉乐府中叙事文本与汉舞的你来我往的关系。中国神话世界的普世价值也在于此,它们还生动地刻画在汉画中,比如祖先神的三皇五帝。“《五帝本纪》的写成,确立了中华民族以黄帝为始祖的民族意识,集中反映了汉帝国大一统的文化心理,标志着中国古代神话历史化的完成。”[7]“民族意识”是近代概念,指一个民族在其形成和发展过程中凝结而成的共同的心理状态,后来又由此发展出“民族国家意识”等概念,这一概念的价值在今天“民族复兴”的背景下显得尤为重要,而且需要以艺术形象加以框定。就汉画而言,伏羲、女娲、三皇五帝、周公、老子、孔子等先祖圣贤都被框定在其中,以视觉形象被公认,成为汉帝国意识的形象代言人。更为奇特的是,这些形象代言人又在许多情况下还有自己的神话故事,甚至以被“舞供奉”和自身的手舞足蹈来强化自己的标识。由此,他们常常被刻画在祠堂中,刻划在棺槨上,刻画在砖石和壁画里。

山东嘉祥武梁祠中有这些神人、先祖、圣贤的集体画像,且有众多羽人为之“舞供奉”。又有徐州汉画像石艺术馆藏《黄帝升仙图》,黄帝干脆化为神人,手执道具跳踏而舞,历史人物神话化、舞蹈化。更为普遍的是伏羲、女娲这样的神话人物历史化、舞蹈化,形成了舞蹈模式。最终,他们都以广义的神话世界的形象(包括舞蹈形象)沉淀在汉代的民族意识中,并且一直贯穿到当代。有神话学研究者谈道:“笔者在山西运城,河南王屋山、新郑、南阳,甘肃定西、庆阳、张掖等地访谈当地的官员、导游、村民,他们在讲述伏羲、王母、盘古、女娲、黄帝、大禹等神话人物时,并没有戏说、调侃的语气,他们虽然不相信这些神话人物的真实存在,但对这些神话所包含的神圣性因素坚信不疑,这些‘神圣性因素’包含了对祖先英雄们创造的丰功伟绩的崇敬,对当地所拥有的悠久历史的自豪,对这些神话构成的中国文化的高度文化认同。”[8]正是这种认同才使得被形象化(或神话化)的民族意识有了空间的(汉代帝国)和时间的(历史形成的中华民族)价值,是所谓“认祖归宗”。汉画舞蹈也有这样的价值。

我们还以建鼓舞和长袖舞为例,看一下汉画舞蹈的这一价值如何定型于民族意识中(或者说文化记忆中)。“建鼓舞”因建鼓而得名,但“史籍中未发现《建鼓舞》之名,而各地出土的汉画像石中,却有许多《建鼓舞》的形象。我们暂且将这种一面击建鼓,一面舞蹈的形式叫《建鼓舞》,……汉以后不复见《建鼓舞》形象”[9]。这说明建鼓舞是因为汉画中大量物理构形的存在而被后人命名的。至于“汉以后不复见”可能有些绝对,因为汉之前和汉之后它还都以这样或那样的方式存在——之前更不用说(图3)。之后,“在唐宋时,对雷、靈、路三种多面鼓就已经搞不清楚了。宋时所承袭的,旧制三鼓,皆以木交午相贯,就是用一根木柱贯穿鼓身,柱足即鼓足,建立于地上,从放置方法上来说,就叫建鼓。”“楹鼓、柱鼓、置(或植)鼓、建鼓,都是因殷人置放鼓的方法是以木柱、楹,贯穿鼓身,鼓下有跗如花托以托之防其堕落,楹柱则植立建立于地,所以才有以上这些不同的名称,其实是名异实同的。”[10]在唐代《降魔变文》的画卷中,还有把大鼓悬在木架上的构形(图8)。再之后,至少在故宫博物院和天坛神乐署中还保存收藏着清代建鼓(图9)。

图8 唐代《降魔变文》画卷中的“悬乐”鼓舞 图9 清代故宫复原建鼓

此外,“礼失求诸野”的民间也保存着这样或那样的建鼓舞(图10)。图10是湘西苗族男子双人鼓舞图,鼓舞者侧身击鼓,双脚交叉跳踏,鼓底座用一倒扣的方桌代替,四条桌腿代替了鼓架或“建木”,与湖北崇阳出土的商代铜鼓构形相似(图11)——只不过一个用于平民,一个用于贵族;一个木制,一个青铜制;一个木鼓光秃秃,一个铜鼓加纹饰和顶饰(有羽葆和华盖之功能)。其功能价值也是“名异实同”,但都窄于建鼓舞。

图10 湘西苗族男子双人鼓舞/黄婉蓄提供 图11 湖北崇阳出土商后期青铜兽面纹鼓

音乐学认为,包括建鼓在内的“鼓主要用作音乐之器以前,鼓是用来模拟雷声以壮声威和‘启蛰生物’的”[11]。它常有强烈的自然神威,汉画中诸多雷神建鼓舞图像承接了这种自然崇拜。神话学进一步认定鼓的人文价值:《世本》就记录了黄帝与他的臣子创造发明了鼓,以威天下。此后,“禹建五方旗与建鼓于廷这两件事,实具有强化中央统治权方面的关联性意义。前者是摄制旗帜的象征认同,具有身份识别和中央之国与四方之民相互识别的视觉符号意义;后者是设置一种上下及时沟通的听讼制度,具有下情上达的听觉符号意义。”[12]除此之外,造鼓者还存在巫咸、夷等说,这就又是宗教学、民族学立场上的所指了。

从甲骨文卜辞来看,“商人在祭祖活动中大量使用乐舞,鼓是商代祭祖活动的重要乐器,商代晚期甚至还形成了专门的鼓祭祀典——彡祭。”[13]到了周代,鼓舞已成为一种政治文化系统,按照陆贾《新语·道基》之说,“设钟鼓歌舞之乐,以节奢侈,正风俗,通文雅。”其乐舞由专业的“鼓人”和“舞师”掌管:“鼓人掌教六鼓、四金之音声,以节声乐,以利军强,以正田役”。“教为鼓而辨其声用。以雷鼓鼓神祀,以靈鼓鼓社祭,以路鼓鼓鬼享,以鼖鼓鼓军事,以鼛鼓鼓役事,以晋鼓鼓金奏,以金錞和鼓,以金镯节鼓,以金铙止鼓,以金铎通鼓”。“凡祭祀百物之神,鼓兵舞、帗舞者。凡军旅,夜鼓鼜。军动,则鼓其众。田役亦如之”。“救日月,则诏王鼓。大丧,则诏大仆鼓”。“舞师掌教兵舞,帅而舞山川之祭祀。教帗舞,帅而舞社稷之祭祀。教羽舞,帅而舞四方之祭祀。教皇舞,帅而舞旱暵之事”。“凡野舞,则皆教之”。“凡小祭祀,则不兴舞”。[14]

降至两汉,以建鼓舞领衔的鼓舞已经遍布社会学中“日常生活”的各个角落,从世俗生活到信仰生活,从平民百姓到贵族宫廷。《汉书·礼乐志》载,只在宫廷之中,不同鼓乐的鼓员就有二十余种:大乐鼓员、嘉至鼓员、邯郸鼓员、骑吹鼓员、江南鼓员、淮南鼓员、巴俞鼓员、歌鼓员、楚严鼓员、梁皇鼓员、临淮鼓员、安世乐鼓员、沛吹鼓员、族歌鼓员、陈吹鼓员、商乐鼓员、东海鼓员、长乐鼓员、缦乐鼓员等。[17]1072-1076他们涵盖鼓的类型、表演方式、地域覆盖、鼓员编制、乐舞功能等。上行下效,宫廷如此,民间更甚,从地方官吏到商贾分别以视听觉构成了组合类乐舞形象,至使建鼓舞的功能价值体现达到了最大化,并且以各种物理构形和表演方式渗透到其后两千年的民族意识中。这就是英国人马丁所言的,中国长寿之谜就在于“始于血脉,忠于文化”。

这种以身体文化定型于民族意识的对象还有汉代的“长袖善舞”,它们更是完型地贯穿了上下几千年,也最充分地体现在汉画图像中。这些均可以从计量史学、比较史学乃至心理史学中得到印证。[16]有意味的是,最初图像学的讨论即在“借用人体来表达”的范围内(里帕《图像学》);其后,它扩大了范围和加深了方法论,形成“视觉形象语言学”(贡布里希《象征的图像》);待到图像学的“三个层次”说(潘诺夫斯基《关于描述和阐释视觉艺术品的问题》)时,作为以“艺术品”为研究对象的图像学就很接近我们所关注的汉画舞蹈了(表1)。

表1 图像学“三个层次论”简表[17]

《礼记·正义》有云:“故歌之为言也,长言之也。说之故言之,言之不足故长言之,长言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。”[18]这是里帕所说的“借用人体来表达”。后来宋代沈括在《梦溪笔谈》阐释道:“所谓手之舞之,足之蹈之,而不自知其然”[19],说的是这种人体表达的自动化,其实还基于“为言也”,即贡布里希的“视觉形象语言学”。按照语言学的“知其然”:手舞足蹈是“元”语言,即最初的原始舞蹈语言,是全世界的岩画舞蹈;另一种手舞足蹈是“元语言”,是文明高度发展后“风格的历史”舞蹈。像中国古典舞之不同于芭蕾舞;又像中国古典舞中的“唐舞”不同于“汉舞”;再像汉舞“视觉形象”的汉画长袖舞中的汉地舞不同于楚舞,是“中正方圆”与“流动飘飞”之不同。如果楚风之长袖舞(或长巾舞)脚下加上盘鼓,其风格更是非汉舞莫属。潘诺夫斯基后来把“生动活泼的视觉艺术”扩大到动画、电影甚至广告。相对于此,图像上的舞蹈更应该进入三层次阐释的“纯艺术品”了。

河南南阳为汉时楚地,其目不暇接的长袖盘鼓舞在汉画舞蹈中完全可以和建鼓舞一样独领风骚,自成系统。南阳汉画馆藏有唐河县针织厂出土的“女子长袖套袖盘鼓舞图”,全图分三层(图12):下层自左向右为侍者,六博者,侍者,拜谒者;中层为三人乐队,长袖盘鼓舞者,歌者;中层为三人乐队,长袖盘鼓舞者,歌者;上层为三位观乐舞者,姿态各异,最右边为鼓瑟乐伎。二酒壶、二酒樽将上中下三层打通。作为“现象的意义”,这是汉代典型的设宴陈伎,女舞者戴冠,交领长袖舞服及膝,膝下宽口裤,双脚踏一鼓上,凌空向左后倾倒,顺势以长袖套袖舞出横向的白鹤亮翅,借以保持“楚王好细腰”的身体平衡,是谓倾斜飘动的“酒不醉人人自醉”的经验存在,带有鲜明的楚舞风格,其舞姿可以再现。

图12 河南南阳汉画馆藏“女子长袖套袖盘鼓舞及局部”[20]

作为“依靠内容的意义”,汉画舞蹈本身多不能自证。但在汉代文献中,却有许多长袖舞及内容的描写可以作为参照。《汉书·张陈王周传》中记载刘邦宠妃戚夫人欲立自己的儿子赵王如意为太子,事情终不成,刘邦与戚夫人皆伤感:

戚夫人泣涕,上曰:“为我楚舞,吾为若楚歌。”歌曰:“鸿鹄高飞,一举千里。羽翼以就,横绝四海。横绝四海,又可奈何!虽有矰缴,尚安所施!”歌数阕,戚夫人歔欷流涕。[15]2036

《后汉书·皇后纪》载汉灵帝死后,少帝刘辩即位,随即被董卓废为弘农王。次年,董卓又派人给他送去毒酒,令其自杀:

卓乃置弘农王于阁上,使郎中令李儒进鸩,曰:“服此药,可以辟恶。”王曰:“我无疾,是欲杀我耳!?”不肯饮。强饮之,不得已,乃与妻唐姬及宫人饮宴别。酒行,王悲歌曰:“天道易兮我何艰!弃万乘兮退守蕃。逆臣见迫兮命不延,逝将去汝兮适幽玄!”因令唐姬起舞,姬抗袖而歌曰:“皇天崩兮后土颓,身为帝兮命夭摧。死生路异兮从此乖,奈我茕独兮心中哀!”因泣下呜咽,坐者皆歔欷。王谓姬曰:“卿王者妃,势不复为吏民妻。自爱,从此长辞!”遂饮药而死。时年十八。[21]

又有张衡《南都赋》的描述:

于是暮春之禊,元巳之辰,方轨齐轸,祓于阳濒。朱帷连纲,曜野映云。男女姣服,络绎缤纷。致饰程蛊,偠绍便娟。微眺流睇,蛾眉连卷,于是齐僮唱兮列赵女,坐南歌兮起郑舞,白鹤飞兮茧曳绪,修袖缭绕而满庭,罗袜蹑蹀而容与。翩绵绵其若绝,眩将坠兮复举。翘遥迁延,蹩躠蹁跹。结九秋之增伤,怨西荆之折盘。弹筝吹笙,更为新声。寡妇悲吟,鵾鸡哀鸣。坐者凄欷,荡魂伤精。[22]

这其中“楚舞”的“抗袖而歌”“修袖缭绕”,满目凄楚。按照“可能去想象的事物之实质”,它们都可以成为图12的舞容,甚至可以成为一种更宽泛的悲苦舞容的类型。

在“档案的意义”上,这种类型的内在意义应该是一种更深广的悲剧意识,或者用中国诗歌史的话讲,是中国文人的一种“悲秋意识”,如汉武帝刘彻《秋风辞》所云:“欢乐极兮哀情多,少壮几时兮老奈何?”[23]它超越了戚夫人等私人叙事,也超越了楚舞由祭祀而生发出的悲苦情结,将宫廷府邸舞蹈场拓展至国家民族舞蹈场。如《汉书·李广苏建传》载:李陵战败被迫投降匈奴,汉武帝杀了他老母亲及全家,回归的路彻底断绝。恰逢被扣大漠十九年的汉朝使者苏武要返回中原,李陵心潮翻滚,即兴歌舞为他送别:

陵起舞,歌曰:“径万里兮度沙幕,为君将兮奋匈奴。路穷绝兮矢刃摧,士众灭兮名已隤。老母已死,虽欲报恩将安归!”陵泣下数行,因与武决。[15]2460

从阐释的主观资源上讲,这种由私人叙事及悲苦情结拓展的悲秋意识及家国情怀的“世界观原初行为”,可以纳入汉画长袖舞乃至汉舞和整个中国古典舞的“一般精神史”,是我们从开始就点明的民族意识。

按照潘诺夫斯基对艺术品的阐释学思路,我们从建鼓舞和长袖舞的阐释对象发现了其主客观的意义,打开了汉画舞蹈原型和重建的意义世界。用德国哲学家伽达默尔的话来讲:一切艺术的创造无法在时间中永续,唯有文字记载流传下来的东西,一旦被破译而解读,就成为纯粹而活生生的精神,就好像在现在一样对我们说话。由于这个原因,阅读的能力,理解文字的能力,就好像一种秘密的技艺,甚至像一种魔法,能够解放我们,也把我们联系在一起。这种能力似乎超越了时空。有能力阅读用文字流传下来的东西的人,就能够把过去转变成纯然的现在,并使之存在于当前。[24]汉画舞蹈重建的“当前”,就是将博物馆里的舞蹈文物激活,使之在当代重新显示其价值。比如南越王博物馆里的长袖舞,就可以转化为《手袖威仪》的实验演出,以见当下所需要的社会伦理(图13)。

图13 广东南越王博物馆藏玉舞人长袖舞