凉山彝族火把节仪式音乐表演民族志阐释

路菊芳/四川音乐学院,四川 成都 610042

一、火把节仪式表演结构的转换

表演理论强调表演发生的实际语境,并将其看作一个由许多情境性因素相互作用而产生的“交流事件”[3]。火把节仪式可以被看作一项运用音乐文化演绎的“交流事件”,只是同一事件在不同场域被不同人群组织、参与和表演,而达到不同仪式效果。由此,仪式表演场域决定了仪式表演结构的特性。

(一)民间火把节仪式结构的半封闭性

《布拖彝学》记录了传统火把节的主要内容:第一天“朵则”指迎接火把。一般来说,这天家家户户宰杀牲品,祭祀祖先,念诵经语祛除污秽,保佑家人平安,并要求全家人必须在场。第二天“朵格”指耍火把,走亲访友的日子。首先要把头天宰杀的祭祀牲品按照规矩送给长辈亲戚享用。然后穿上节日盛装到火把场圣地一起朵乐嗬、斗牛、斗羊,或自发的比赛服装。第三天“朵哈”指送火把,在家里点燃火把,围绕院子和庄稼转一圈,然后将火把集中放到一起烧掉。这时人们继续喝酒比赛唱歌,庆祝节日。(1)参见布拖县彝学学会编《布拖彝学》(2014年第1期第3页),并结合布拖彝学会米色友之老师的交流内容。现在的阿都地区依然保留了此传统,只是仪式顺序发生变化,即火把节中娱乐部分由地方政府集中组织举办,成为凉山地区普遍模仿的官办火把节仪式典范。固定下来或者说官方无涉及的只是火把节家庭祭祀仪式。

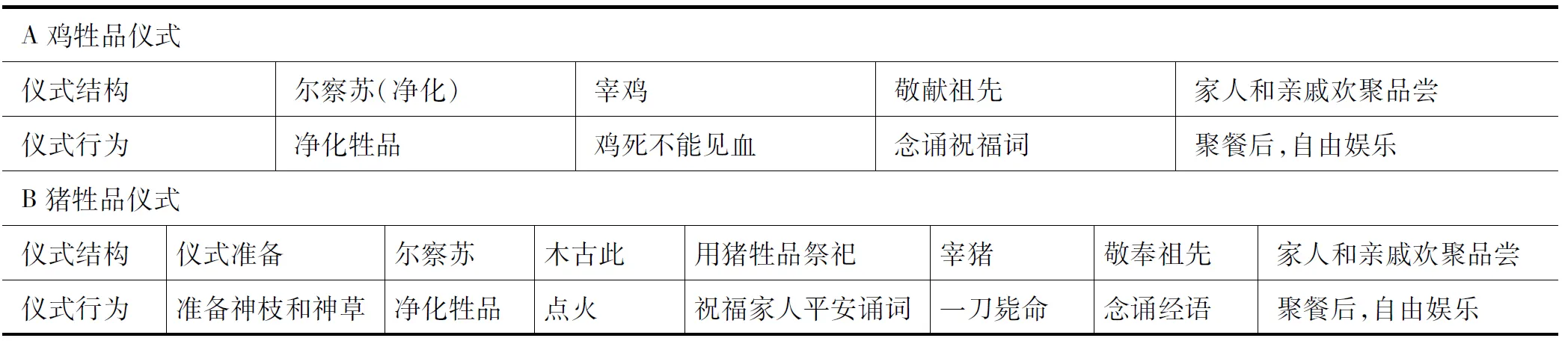

彝族俗语“有钱人宰猪过节,无钱人杀鸡过节,穷光蛋用鸡蛋过节。”可知彝族人们对于火把节的重视。现代人们生活水平提高,县城多用猪牲品,牲品宰杀后举办一小型祭祀仪式,即请亲朋好友相聚娱乐。笔者考察点为布拖县阿都家族(2)在此非常感谢阿都一家对我研究的支持!,由于大儿子分家独立出户,必须进行祭祀,所以记录了两场祭祀仪式,仪式结构如表1所示。

表1 民间火把节家庭祭祀仪式结构

若将上述两类仪式过程简化,那么火把节民间家庭祭祀模式即为图1所示。

图1 民间火把节祭祀仪式模式

上述仪式结构是一般家庭都要进行的半封闭祭祀仪式,而人神共乐部分已由官方组织,成为民族区域内,普遍存在庆祝活动。

(二)官办火把节仪式结构的复合性

据民俗学界研究,中国现代节日体系呈现明显的官方与民间的二元对立或互补特征。阿都地区官方就是以火把节传统仪式娱乐庆祝部分为依托,将其扩大化延伸表演,形成官方庆祝、民间祭祀,互不干涉(不同仪式目的、不同场域),又在节日时间、仪式结构中互有映衬、协调统一的复合节日系统。恰如葛兰言道:“在由民间仪式向官方仪式演变的过程中,种种古老的特征逐渐被抛弃了。”[4]然而,并非所有官办火把节都是以民间音乐文化为依托,很多地区不同程度的模仿使凉山火把节模式化发展。

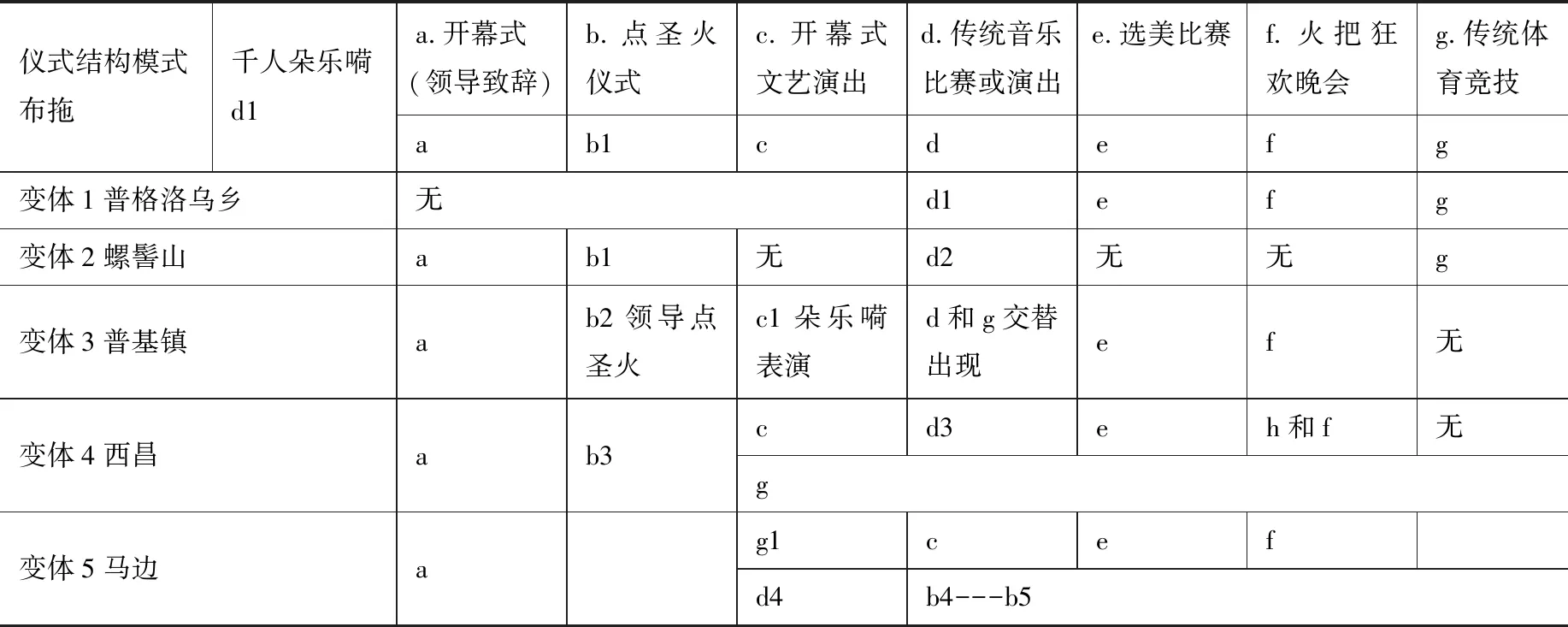

现以2017年布拖县官方主办火把节结构布局模式作为参照系,与其他地区仪式结构对比。那么现代火把节仪式结构可以总结为下列几种类型(表2)。

表2 官办火把节仪式结构模式与变体(3)表2中字母符号代表仪式活动名称,如果是同类仪式的变体或者相关就在该字母旁边加数字,数字为变体次数。其中布拖地区为2017年和2018年两次的火把节活动安排,千人朵乐嗬表演是2018年新增加项目(d1标记)。

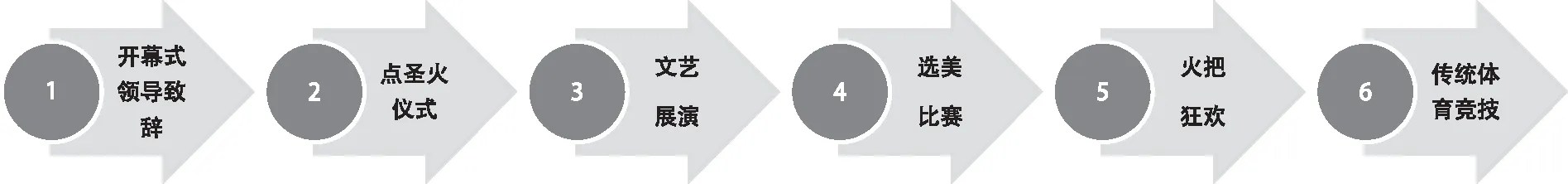

纵览表2,在各地火把节结构与变体中明显一致者为开幕式领导致辞(a标记),只有洛乌乡无领导致辞(4)听说领导有事来不了,所以没有发言,就直接进入表演环节。。由此可见,官方参与组织、策划,是火把节作为官办仪典的重要象征,也是火把节发展为民族区域认同的关键标志。若将上述六个地区官办火把节程序综合一起观察,凉山官办火把节仪式结构模式特征可以归纳为六个程序(图2)。

图2 官方火把节仪式结构模式

杨知勇在《火把节源头的新材料和新思考》中首次提出并描述了云南双柏县火把节的三种演变形式:原生形态、半原生形态和蜕变形态的火把节,并感叹道:“昔日在村中自娱自乐的歌舞,变成篝火旁的文艺表演。”[5]时隔30年,这种蜕变的火把节已发展为我们现在看到的广为流传的火把节形式。

(三)新冠疫情间火把节仪式表演结构的自由、零散性

正值官办节庆蓬勃发展之际,新冠疫情突临,遂嘎然而止。2020年贵州六盘水虽有大型火把节仪式活动,也非官办,而是民间商人举办。2021年云贵川各地都在为隆重盛大的火把节仪式活动准备,疫情卷土重来,最终又全部取消。但是,以村为单位民众自发的仪式活动,以及家族式的小型欢庆依然在不同地区零星上演,如阿都各乡下,甘洛玉田镇觉铁村,海棠镇的阿布嘎嘎家,德昌地区俄尔家族等。(5)鉴于疫情,政府明确规定不准聚集。所以民间各地家族式的火把节仪式活动一般不公开,当然也是在安全情况下的聚集。本人前去考察也是携带了诸多安全证明方可进入。可以说,除了义诺地区无民间火把节家庭祭祀,凉山其他土语区火把节半封闭祭祀仪式和小型欢聚从未间断。

此外,介于家族式自发性庆祝与官办大型火把节活动之间,也有以县、村镇为单位的庆祝活动,如2021年云南弥勒彝族(6)由于疫情影响,云南弥勒彝族火把节后期宣布取消。和凉山甘洛觉铁村火把节活动等。尤其是2022年的后新冠时期,火把节仪式表演结构由宏观的大型集中庆祝,转变为微型、零散的所谓民间自主性活动;此时的官方通过协会、公司或者村委等组织给予节庆仪式支持。笔者参加了凉山觉铁村,贵州兴仁等村级别的火把节,能感受到火把节中浓郁的民间文化元素。而贵州晴隆的阿妹戚托小镇则借鉴火把节节庆场域,将传统音乐文化与旅游结合,成为一种纯粹建构的节庆活动。

二、火把节仪式音乐表演行为的传承与传播

传承与传播都是人类传递信息的一种行为方式,《辞源》中“传”指传授、宣扬、传达、移置等义,[6]0335“承”指捧着、顺从、接受、接续、次第和辅佐等义,[6]0150-0151由此看,“传承”具有纵向的代际之间传递的意涵。而“传播”是近现代出现的词,在国内最早使用者是郭沫若。现主要应用西方概念(communicate或diffusion),指通过空间,运用媒体手段传递信息;其传送的信息要广,比较复杂。[7]由此,民间火把节和官办火把节在音乐表演行为上就具有了不同的意义。

(一)民间火把节家庭祭祀场域的传承性

火把节家庭祭祀是半封闭仪式,是彝族神圣宗教信仰的体现。主持者多为家里年长的男性长辈或毕摩,参与者只能是家人,且表演者、观众合为一身。关键是仪式过程中有很多传统规定的行为,如祭祀牲品绕家人头顶转圈驱邪、毕摩蹲坐门口诵读经语、如何祭祖等。当然尼姆撮毕仪式中,也有要求必须站立念诵经语的程序。无论何种姿势,参与仪式的不同角色行为都必须符合族群信仰内约定俗成的行为规范,因为只有这样才能达到对祖先祭拜和家人祈福的仪式目的,所以此类仪式不可能对外开放。也由此,毕摩行为或家人按照毕摩指示所做的配合动作等都非一般意义上的表演,而是在特定仪式场域,具有一定功能性、传承性的仪式行为。

(二)舞台化表演行为的传播性

官办火把节是民间祭祀仪式人神共乐部分的扩大化表演,只是有些地区官办火把节过于偏离传统或者说无民间仪式的支撑,近乎完全商业化的文艺汇演,并且以舞台表演为主要形式,组织者、参与者、表演者和观众等有了严格分工。由此,所有被移入舞台表演的民间音乐在功能上也就发生了改变,如朵乐嗬、丫的比赛,舞台上毕摩表演等。当毕摩黑色的法帽变成漂亮的蓝色,毕摩的法扇变为道具,毕摩常用的坐唱的姿势改为舞动的表演,毕摩也由族群文化的持有者、宗教仪式的主持者,成为台下观众欣赏的演员。此时的毕摩仅作为一种宗教文化符号的象征,为营造神圣气氛而存在。其诵唱经文也不可能再是当初的功能意义,而是具有了新的意义内涵,即形成具有共时性、当下性的“表演性音乐文本”,[8]与民间火把节家庭祭祀场域中的毕摩行为形成鲜明对比。由此,官办火把节具有更广的传播性特征。

(三)疫情期间仪式表演行为的多重性

新冠疫情后,火把节家庭祭祀持续进行,但祭祀之后的“人神共乐”部分不再是官方统一举办的区域性或国际化表演,而是自娱自乐的即兴活动,或微型的规定性和艺术性活动相结合。新冠疫情三年,凉山地区一直未举办大型火把节,但以家族、村为单位的节庆活动零星出现。其中以家族为主的仪式行为是即兴式的有感而发,如2021年甘洛的阿布家族只是在自家院坝里做游戏、唱歌等。虽然他们的音乐表演不完全同于前代人的歌唱,但每一代人有每一代人的叙述特点,他们同样在民间表演场域,以自己的理解方式,演述祖辈流传下来的音乐传统。另外,火把节到来之前,阿布嘎嘎专门请他幺爸(年轻时会唱很多彝族古歌)教大家唱古歌等,并经历了多次练习。从学理层看,幺爸的教唱和年轻人的学唱,是局内人发自内心、无任何政治权利的,对族群古歌音乐文化的第一层阐释,也是仪式音乐民族志研究者对文化持有者进行阐释的基础。从表演理论分析,演述者既是传承者又是表演者和观众。虽然疫情限制了人们的脚步,却也促使人们有时间去反思传统,回味过去。正如杨民康老师提出的,若将局内人的音乐表演活动看作一种可以“阅读”的“演文化”文本,局内人不仅承担了对本族群文化的一度(第一层)解释功能作用,同时也是对传统音乐文化原生层(表层)结构的最初的阅读者和阐释者。[8]

与前者不同的是,也有乡委或村委组织的火把节活动,如云南弥勒和凉山甘洛觉铁村火把节,云南负责人后来告知,由于疫情取消活动。其实只是不让外地人参与,本村依然会举办,因为这是习俗。正如觉铁村,也不允许对外宣传和过多外人参与,这种不得已的现实情况是火把节回归零散型传承的根本。但是觉铁村是村民自愿集体过节,演出内容也都是本土歌者唱的传统山歌,只是舞台上打着“甘洛县文化广播和旅游局主办”。后来访问得知,局里只是给予一定经费支持,并未干涉他们的活动。另外,觉铁村三年举办一次火把节欢庆活动,政府提供一部分经费,差额由村民自愿捐款解决。一般人都会认为是村民经济收入提高而集体庆祝民俗节日。后来一位村委迪迦奥特在微信中回复道:“村民收入不好,但这是我们的风俗习惯”。而2022年贵州兴仁堵白、野场地区,作为民间主动性过节、传承自己民族节日的案例,则体现了新冠疫情后节庆仪式举办规模的微型化、民间化发展趋势,同时也让我们看到了非物质文化遗产保护理念在地方文化机关部门中渐趋受到重视。(7)而疫情结束的今年,非遗显然已成为各地火把节中普遍涉及的内容。

当下这种以村为单位的火把节活动,虽然形式和规模上与早期“原生态”火把节相似,参与者也是表演者、观众。但此表演活动要素之间关系不同于家族式火把节的即兴性表演,而是有权利的涉入(如领导发言),专业的主持人,演出人员的选择性,表演场域转入舞台等。笔者认为,其相对于原来民间的表演场域,形成一种具有即时性、当下性的“表演性音乐文本”,处于家族式火把节向官办大型火把节过渡的中间状态。而家族式的火把节欢聚却具有传统形式复归的传承意义,这也是后新冠时期火把节不得已的仪式表演行为特征。

三、火把节仪式音乐表演风格的比较

火把节从“原生”的民间传统状态,到官民共谋的复合体系,再到疫情后小规模民间舞台场域的转换过程,同样体现在仪式音乐表演风格的变迁上。

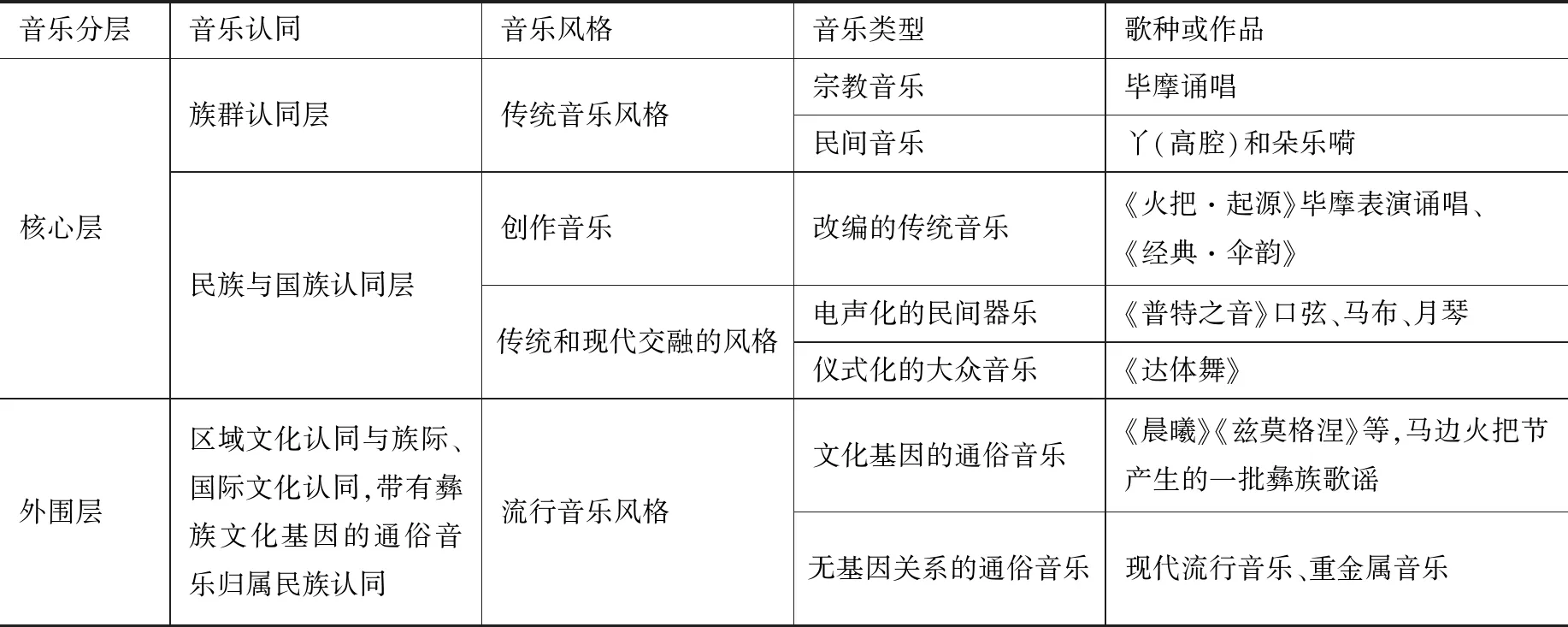

(一)疫情前现代火把节仪式音乐类型的多元分层

在所有官办火把节中,阿都地区官办火把节是典型的官民合作形式,除了仪式结构与民间家庭祭祀相互补充之外,最重要是其音乐上呈现了多元分层、异质共生,族性音乐为核心的音乐表演类型。笔者根据2017年至2018年对阿都地区火把节的考察,将仪式音乐分为核心和外围两个层次(表3)。核心层音乐指阿都传统和改编传统音乐,体现了族群和民族(国族)两个文化认同层次。外围层是年年更新的通俗音乐,是一种多元的区域性认同。虽然官方舞台音乐表演的目的和功能已不再是其民间所指,但火把节核心层音乐的深层结构却基本继承民间传统。

表3 阿都火把节音乐的多元分层与认同[9]

(二)疫情后仪式音乐表演风格的民间化趋向

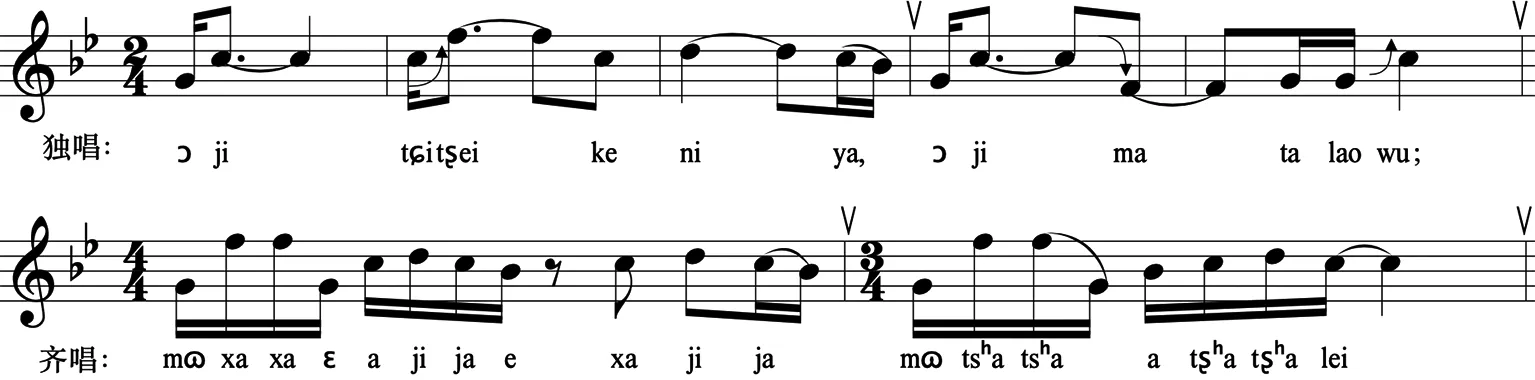

疫情后,官方集体表演的舞台场域被禁止,但节日间喝酒歌唱的习惯按捺不住。自由、零散型的即兴式表演成为常态。朵乐嗬又从官方节庆场域,回归民间火把场自由歌唱;丫也依然回荡山间,抒发阿都人的思念和情怀。特别是手机和网络的普及,“抖音”和“快手”的兴起,人人都是自媒体,给予了歌者更大的自由“演述”空间。疫情间,笔者加入几个民歌群,每天都可在微信群听到他们的歌唱。特别是阿都民歌群,那种用滑腔连接的每一个音符深深感动着潜伏群里的笔者(谱例1),这才是真正来自民间的声音,与官办火把节舞台上的“丫”表演者受制于台下观众、演出要求、个人心理素质等多方限制,还是有些差别。

谱例1 丫

歌者:吉古阿牛 采录时间和地点:2021年11月19日微信群 记谱:路菊芳

谱例1是布托人吉古阿牛在外地打工时,为了表达自己在外地养活家人的不容易,边在工地做工,边用歌声在微信群里与乡亲们交流的一个音乐片段。阿牛的歌唱虽然没有火把节官方舞台上丫比赛选手的高亢嘹亮,但情感真切、感人至深,具有目前阿都地区传承山歌“丫”共有的伤感色彩。微信群作为一个虚拟的表演场域,且歌唱者本人不需抛头露面,只要有声音即可,从心理上减少了歌者的压力。此外,这些民歌群百分之九十九为彝族身份,大家已经习惯于日常生活中有事没事,心情好与不好都会在群里说几句话,唱几句歌的状态。这种自由歌唱的表演语境成为新媒体时代新的“民间传承场域”,也是我们民族音乐研究者不能忽略的“表演空间”。

而凉山之外的云贵地区,则体现了火把节的旅游化趋势,如2020年贵州六盘水和2022年大方、晴隆、赫章的火把节等;但彝族传统宗教文化元素是其必然涉及的核心内容,如布摩点圣火仪式。此外,贵州兴仁野场的火把节把传统婚礼接亲现场、传统舞蹈“阿妹戚托”等搬迁到舞台,也正是疫情后火把节仪式多重音乐风格中民间化的一个趋向。

四、火把节仪式音乐形态文本的阐释

格尔兹认为,“仪式本文已远不是符号本身,而是一部‘以行动描写和揭示着的文化志’”[10]。仪式音乐表演行为也可以看作一种“强大的中央(或整合)装置”,并以此为经纬,与上下文语境沟通相连,构成仪式表演行为之前的音声概念(模式)即“表演观念”、仪式表演中的“表演行为”、表演之后评价分析的“表演音声文本”三段式。[2]15-21火把节仪式音乐活动,同样经历此仪式环链。

(一)疫情前火把节仪式音乐形态文本的多元化

疫情前火把节为复合节日体系,官办火把节庆仪式音乐文化认同的多元化,致使其音乐类型不可能单一,音乐形态文本是族性音乐为核心的异质共生状态。如阿都火把节的专属歌曲《朵乐嗬》,平常无人歌唱,只有在火把节来临之际,为了比赛,各乡请唱朵乐嗬调好的老师临时组织年轻人们参与歌唱。笔者采访了其中一个歌队的队员,正好是位回家过节的大学生,我问她:“你们平常不唱朵乐嗬,就这几天学习可以掌握吗?”这位大学生回答:“我们从小就听家人们唱过,音调很熟悉;现在老师带我们唱,很好学”。可以说在阿都地区,无论男女都会哼唱几句《朵乐嗬》(谱例2),但一般都是女性歌唱。

谱例2 《朵乐嗬》调

歌者:普格县一位阿玛 采录时间和地点:2018年8月5日普格火把节,记谱:路菊芳

谱例2是目前传播面较广的朵乐嗬音调,笔者收集了七种,据说还有很多类型,且每一种音调在每个乡都略有差异。但是不管哪种音调,在何地方唱,都有固定的乐句特征,即“一句子”结构和每句固定的起、落腔调。这是包括凉山其他传统民歌在内的共性。此外,大量的四度环链和五度音程,结合七度、八度、二度级进和同音重复等构成纵向的音乐形态结构,与横向的固定乐句结构构成对比,也使叙事性体裁的彝族长歌,听起来并不会乏味。而当这种歌唱的固定传统进入表演阶段时,每位歌者会根据不同地域的语言特色和个人歌唱能力增减不同润腔,又会形成不同的朵乐嗬音乐变体,只是古歌里限定的词一般不允许随意变化。所以,表演观念(模式)无意中通过表演仪式语境中的表演行为,转换成了表演声音文本(变体)。此三个阶段无数次循环重复就生成无数个表演文本,其中谱例3就是传统朵乐嗬音乐《达拉唔》调基础上的变体之一(谱例3)。

谱例3 改编的《达拉唔》调

采录时间和地点:2017年7月20日布拖火把节,记谱:路菊芳

由此可知,不管每次仪式互动成功与否,前一次的“表演活动”永远都是再一次“表演”观念和情感的累积。若从宏观的“表演”视角看,民间火把节仪式表演的所有音乐形态文本,又是官办火把节音乐表演前的观念状态。

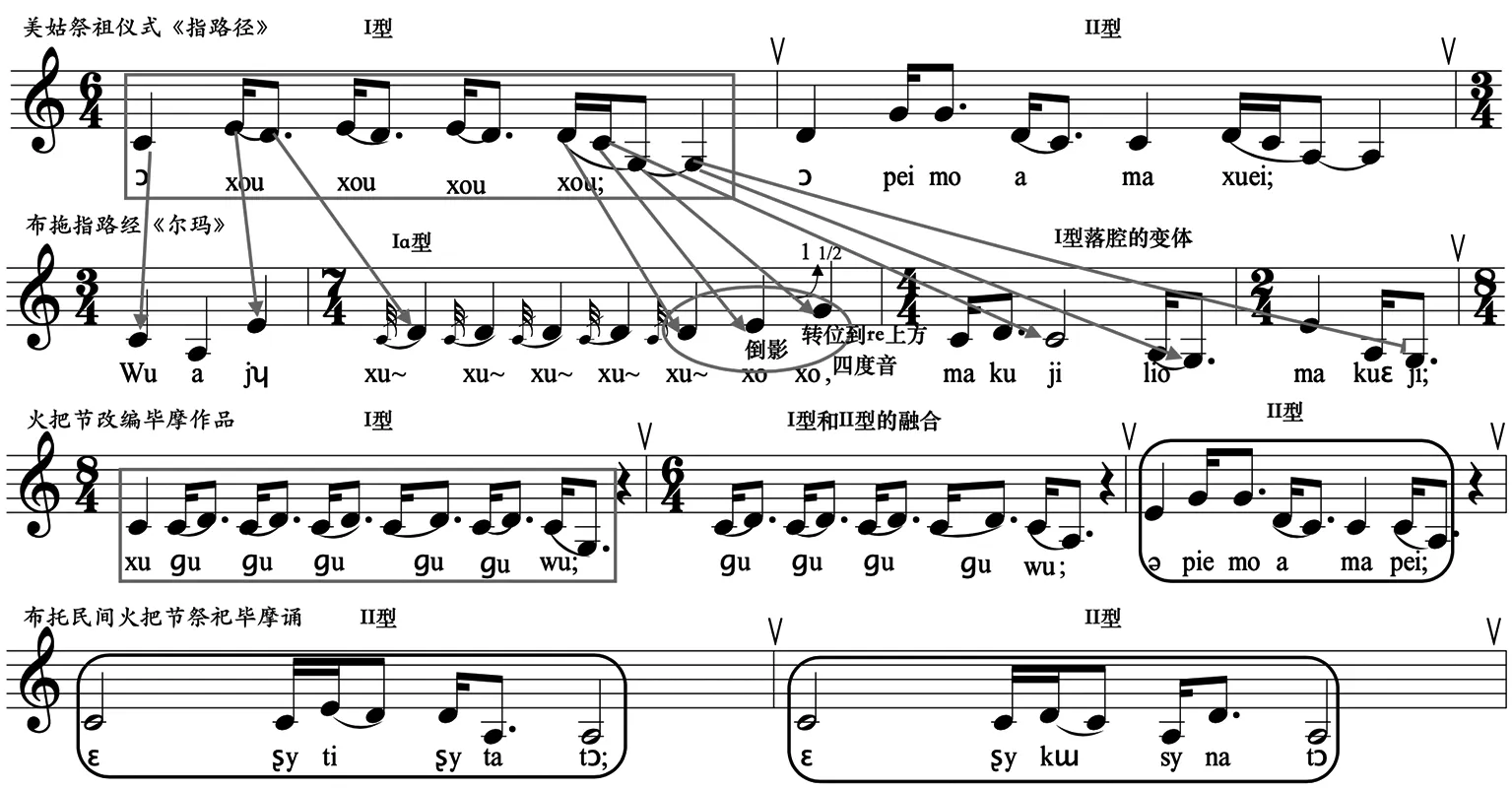

(二)火把节传承性音乐文本与表演性音乐文本的关系

在火把节复合节日体系的仪式音乐文本表演中,还存在着仪式表演之外或之前存在的“传承性音乐文本”和表演之后分析的“表演性音乐文本”[8]之间的互动关系。如官办火把节中毕摩表演音乐文本对于祭祖仪式《指路经》音乐的模仿和改编(谱例4),正是传承性音乐文本通过表演语境,转换为表演性音乐文本的典型。从音乐形态结构看,两者基本一致,只是改编毕摩诵唱将原本民间毕摩诵唱发音的舌面后清擦音[xu]改成舌面后不送气浊音[gu],同时为了创作歌曲结构的整体效果,不断重复这句拖腔,原本经文格律被忽略,即使如此,该类音调依然在不同地区火把节中广为传播。[11]究其缘由,官方火把节中注重的并非毕摩诵唱经文内容,而是其代表的宗教信仰符号,即在官方火把节主旨的表演观念支配下,通过舞台模仿表演行为,对传统音乐文化“再创造”“再体验”,形成多元化的表演音声产品,最终强化了官办火把节与诺苏族群信仰文化之间的必然联系。这时的改编毕摩诵唱已不再仅代表族群宗教音乐文化,而上升至民族文化认同层面。如此仪式链循环往复,就形成了持续的火把节节日传统。但如若过度强调“表演性音乐文本”,忽略传承性音乐的基础性作用,火把节也仅是一场大型演出而已。由此看,官方只有兼顾好“传承性音乐文本”和“表演性音乐文本”的关系,才能在一定程度上促使族群内人热爱本民族音乐文化,进而激发局内人的文化自觉,主动传承本民族音乐文化。

谱例4(8)详尽的音乐形态分析请参考路菊芳《族性歌腔——彝族阿都火把节仪式音乐形态比较研究》(《中央音乐学院学报》2021年第4期,第15-30页)毕摩传承性与表演性音乐形态文本的比较

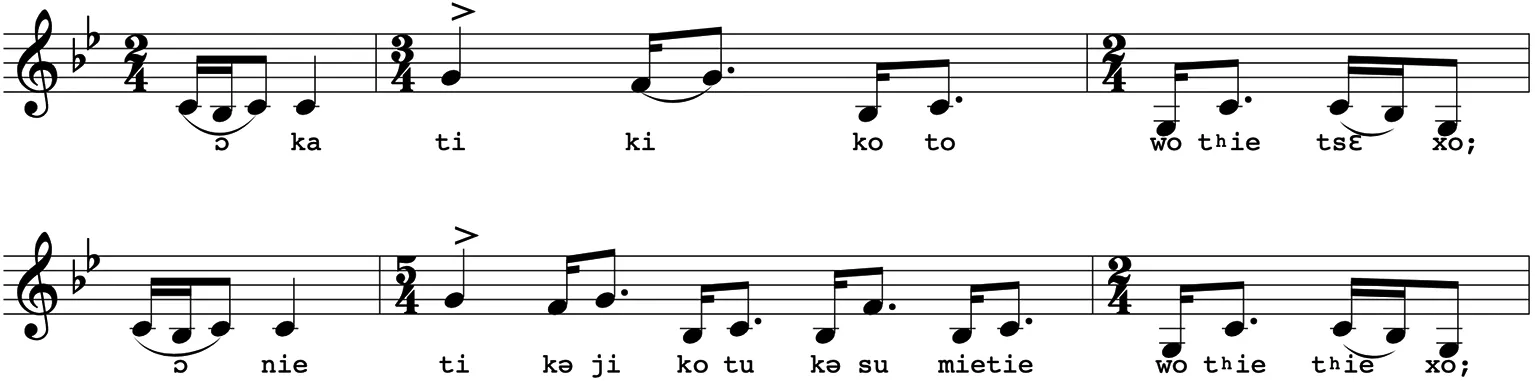

(三)疫情间火把节庆仪式音乐传统文本的反观

突入其来的疫情给予了进一步论证上述关系的机会。民间火把节庆祝形式的复兴,使传承性音乐文本成为诺苏地区火把节的主要表演形式,当然也不乏彝族歌手创作的通俗歌曲和其他艺术性歌曲。而以家族或村寨为单位的火把节庆祝,多以歌者的自由抒发为核心,歌唱好与否并不重要,重要的是人们在这个仪式场域中经历了这个节日。火把节复归传统表演场域,与之前官方舞台表演的差异,从学理层看最关键的就是民间火把节仪式音乐形态文本,是在文化习惯思维(模式)主导下仪式行为生成的“产品”(变体)。如甘洛地方音乐文化人阿布老师家的火把节庆祝活动中,阿布三爸教唱年轻人们唱《阿呷阿什惹》(谱例5),加之孩子们在周围欢笑打闹,沉浸在节日的气氛,倒有一种回归传统的意味。节庆的闲暇给予人们反思传统音乐文化的机会。

谱例5(9)火把节晚上,年轻人们相互挽着胳膊对面排成两队,每队都有领唱和跟唱,提问一方边拍手,边向前走,跟唱时退回原地;然后回答一方歌队以同样歌唱形式进行。由于现场吵闹听不清词,专门请阿布老师三爸阿布木呷特意又唱了一次,从微信传过来,在此对阿布嘎嘎老师及家人深表谢意。《阿呷阿什惹》

歌者:阿布阿呷 采录时间和地点:2022年3月17日网络传递,记谱:路菊芳

从音乐形态看,《阿呷阿什惹》与微信群里歌唱的“丫”具有相同的节奏格律、乐句结构特征,只是音程结构侧重点和组合各有特色。笔者认为其缘由在于,两者属于不同土语区,前者是圣乍方言,后者是所地的阿都土语。其次,阿都丫是山歌,歌者可不局限于古歌词束缚,自由抒发情感,而《阿呷什惹》与阿都的《朵乐嗬》调同类,具有较强的叙事性特征。从学理层看,两者都属于“文化持有者”概念中音乐模式的首次阐释,也是诸多“表演后”音声产品(变体)的“根源”(模式)。

结 语

“所有的表演,像所有的交流一样,都是情景性的、被展演的(enacted),并在由社会所界定的情景性语境中呈现为有意义的。”[12]火把节仪式无论是在官方舞台,还是在民间村头、院坝,都可被界定为一场具有情境意义的文化表演。只是在不同表演场域中的“表演前”(模式、观念)和“表演后”(音声产品)存在差异,所以才会生成不同的表演文本。民间场域的“演述”者是对历代先祖文化的自我表达,或是对历代民歌艺人累积歌唱知识(概念、模式)的自我解读,是一种具有传承性的表演实践(变体)。官方舞台场域更多是表演者对其在民间表演场域的回顾或者模仿,此类表演实践具有的功能更多是传播性的。从学理层分析,民间场域的“传统知识”(文化模式)到表演实践(变体),是局内人的第一层阐释。官方舞台表演的“概念”到“音声产品”是局内和局外人合作的再次阐释或者是“传统情景的再造”。从宏观的“表演”视角看,民间仪式表演场域中无论多少变体又都可看作官方舞台“表演前”(表演观念)的积淀,而官方舞台表演又是传统音乐文化的“表演实践”(表演行为)。从历时的视角分析,传承性音乐文本永远是向表演性音乐文本发展的一个螺旋上升式的持续过程。民族音乐学研究者就是从“文化持有者的首次阐释”展开研究,逐层剖解,探寻出传统仪式音乐如何经过“表演”(行为),将其文化“概念”转化为不同的“音声产品”的过程。

此外,在中国传统的节日系统中,官方与民间一直在共同推动着人类传统民俗文化向前发展,如唐朝建构的中和节、诞节、清明节和八月十五等。[13]只是古代的官方在建构节日时,以民间习俗为主体,官民在共同发挥作用。反观当下,在民族文化复兴的政策驱动下,并非所有地方政府都能衡量好官与民的关系,并以保护民俗音乐文化为前提而建构节庆仪式。疫情来临,火把节表演结构、规模的微观化趋势,非物质文化遗产保护理念的影响,也使人们开始反观传统音乐文化,思考曾经遗失的古老音声。

然而,尽管官办大型火把节节庆仪式在疫情之际被禁声,随着少数民族对美好家园建设的向往,加之现实和网络虚拟空间的铺天盖地,分久必合,合久必分。笔者认为:只要疫情稍有回落,大型节庆仪式活动终将又成为众人所盼。族群性音乐文化作为诸多“表演文本”的母体,依然是官办节庆不能忽略的“根性”传统。(10)该文以本人博士论文中火把节考察为基础,结合疫情间继续跟踪研究,成文于2022年9月。时至今日疫情结束,火把节在全国各地重又兴起。尤其凉山地区各个县区都在举办大型的火把节节庆仪式活动,并将民俗节日与旅游文化融合。