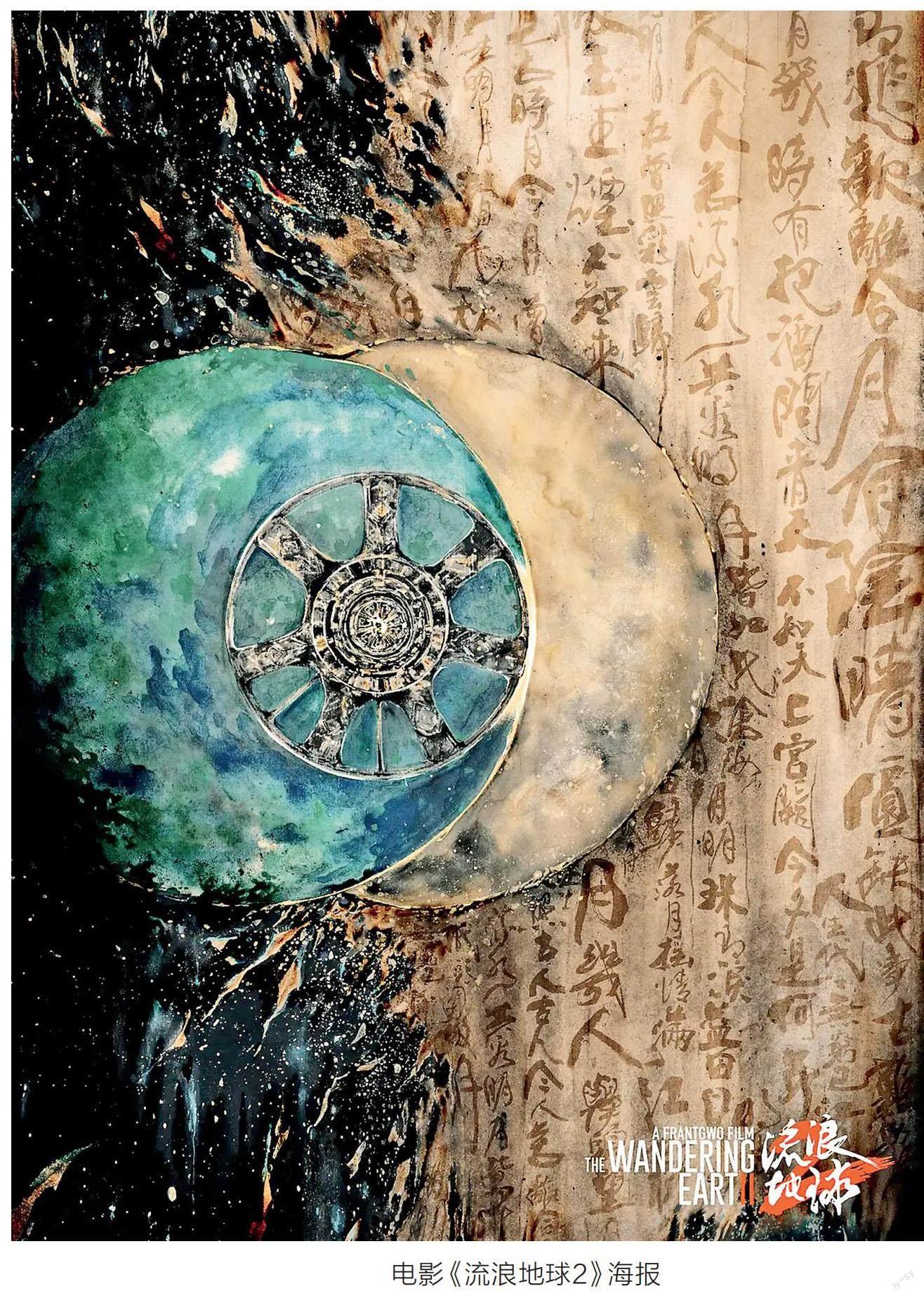

电影《流浪地球2》的视觉奇观、场景沉浸与空间赋能

米静霞 崔馨月

电影《流浪地球2》通过围绕大众审美与心灵体验,采用情绪铺垫、承前启后的“剧透式叙事”框架,让观众带着了解、认知来观看电影。该片通过使用最新的视觉技术和数字技术,充分激发艺术想象力,将个性化的艺术美学与智慧化的数字技术巧妙融合,确立了整体视觉概念、美学风格和艺术想象,构建了超经验的科幻视觉图景,在营造沉浸式叙事场景的同时,以多层次叙事架构、引入数字生命的叙事内容,为观众呈现了具有“真实科幻感”的电影作品。

一、视觉呈现:电影《流浪地球2》想象框架的搭建与创设

学者全荣哲在《电影美术设计语言》一书中写到:“在科幻电影中,人类在时间上面向未来,在空间上向外探寻,场景设计成了构建未知世界最初的视觉呈现。”[1]科幻与电影的结合,使美学的视觉表现向未知、未来的方向发展。通过将数字技术、人文美学相融合,能够构建超现实主义的奇观影像,使叙事文本焕发出新的美学魅力。电影《流浪地球2》采用批判式创作理念,围绕光影、色彩等视觉元素,用镜头语言进行叙事与表意,详细讲述了“地球流浪计划”实施前产生的各种变化以及人类为了应对灾难所采取的努力,为观众呈现了生动的视觉画面。

(一)视觉风格:视觉色彩的合理搭配与科幻空间的抽象创造

大卫·波德维尔与克里斯汀·汤普森在《电影艺术:形式与风格》一书中提出:“每一道光线都有最亮的一个点,也有完全消失的一个点,光线由其核心到黑暗的旅程,即他历险与戏剧的所在。”[2]光的变化不仅成为制造戏剧冲突的重要元素,也强化了电影叙事冲突。作为一种艺术表达形式,电影既有和其他艺术媒介的表达共性,也更加强调展现视觉美学。电影视觉构图设计、造型元素的应用,不仅营造了充满艺术想象的视觉空间,也诠释了独特的精神隐喻与象征。[3]电影《流浪地球2》为了获得更稳固的光影结构,设置了更丰富的故事细节,彰显视听画面的层次,并且保持光影的情绪表达能力;采用了“环绕式”的光线控制方式,通过设计复杂的移动光效,塑造了充满科幻感的视觉画面。在设计安静的人物情绪时,还通过将极简风格、丁达尔光效等处理手段相融合,用卡拉瓦乔亮暗对比来突出叙事主体的光影结构。该片使用了2114个虚拟拍摄镜头,重点展现了人物对话及相互情感关系。在色彩的选择、搭配使用方面,通过采用冷暖调色反差、黑白灰简约风格等不同类型的视觉色彩,并在空气中增加颗粒介质,为观众呈现了独特的视觉风格。

(二)镜头表现:视听文本的真实塑造与科幻内容的真实表现

中国电影集团公司CINITY总经理边巍围绕新技术对电影创作的影响提出:“任何技术手段,它的目标还是能够让观众更沉浸地、更快速地、更毫无知觉地进入这个故事里。”[4]在科幻电影创作过程中,通过发挥新技术的应用优势,延伸拍摄、制作上的不可能,能够帮助创作者合理发挥想象力,呈现更具真实感的视听文本。[5]电影《流浪地球2》在创作表达过程中,为了更好地呈现主角人物的年轻化特征,主创团队用一年多的时间进行多种实验,采用了五六种常用的年轻化方式,最终选择了基于人工智能的算法,通过发挥面部捕捉及人工智能等数字技术优势,对演员年轻时的表演素材进行收集、分析,构建符合演員面部表情姿态和反应的模型,制作了784个数字减龄镜头,让人物形象真正符合年龄设计。此外,影片通过对拍摄过程进行“虚拟化”预演,不仅为演员提供了“可视化剧本”,也使其对虚拟世界产生了深刻、直观的认识。该片以叙事内容、题材属性为基础,注重彰显人物形象与人文情感,通过合理、节制地使用新技术,营造沉浸场景,为观众提供了前所未有的观感体验。

(三)视觉特色:科幻叙事的审美表达与“史诗质感”的美学呈现

美国电影学者约翰·巴克斯特在《电影中的科幻小说》中提出:“科幻电影仍是一种激起美感的基本手段。它是原子能时代的诗,是使我们意识到自己现在是何物和将会成为何物的警句。”[6]将大众熟悉的事物、概念进行“视觉化”呈现,是科幻电影创作的难点。科幻电影在创作过程中,通过关注科技前沿,使用合情合理的大胆设想,挖掘科幻叙事的审美魅力,以创新性影像风格,建构起超越时代的科技图景。[7]从电影《流浪地球2》的视觉特色看,通过利用新技术和新想象,将大众熟知的飞天武士、鬼谷子等形象元素融入叙事场景,为观众呈现了先进技术和未来城市场景,展现了深厚的文化底蕴,创造了新颖、唯美的视觉奇观,形成了具有我国特色的科幻电影美学形态。该片聚焦末世危机,讲述虚拟数字世界与现实文明的冲突,不仅向观众讲述了源自生活的丰富细节,也以“史诗质感”的美学形式,将科幻电影描述的场景转化为可视化、沉浸式场景。

二、场景沉浸:电影《流浪地球2》沉浸体验的生动耦合

法国学者让·米特里在《电影美学与心理学》中提出:“电影的表意从不取决于(或很少取决于)一个孤立的影像,它取决于影像之间的关系,即广义的蕴涵。”[8]科幻电影塑造的虚拟场景,通过视听修辞,在银幕投射、空间赋能中,被受众认知、唤起,从而实现心灵解码与重构的叙事效果。电影《流浪地球2》通过利用三维生成技术创造超现实的虚拟空间,奠定科幻美学风格,为观众营造了充满艺术创造力、想象力的沉浸式场景。

(一)现实场景与科幻想象交互下的认知沉浸

学者王峰在《人工智能科幻叙事的三种时间想象与当代社会焦虑》一文中,根据现实世界与科幻叙事的接近程度,提出科幻电影的想象形式分为近景想象、中景想象和远景想象。其中近景想象发生在50年左右,在世界环境没有太大变化的情况下,通过加入象征人工智能的科幻元素,使观众获得了强烈的兴奋感、直接的恐惧感。[9]从叙事内容上看,电影《流浪地球2》是《流浪地球》的前传,通过将时代背景设置在半个世纪内的“近未来”时空,讲述人类发现太阳危机,并决定让地球成为“流浪者”的故事。因此,该片使用的科技元素具有天然的亲近感,比如,直通方舟的空间站、四足仿生机器狗“笨笨”和量子计算机等标志性视觉元素,其并非完全意义上的科幻想象,而是以现有技术为基础来创造的近未来产品。

(二)数字技术与科幻艺术的反思沉浸

科幻作家陈楸帆在《我们为什么需要幻想》一文中提出:“我们需要通过幻想去挣脱现实的枷锁,去找到属于每一个人的崭新道路,去探索在未来技术革命下人性的尺度,去讲述一个个属于数字时代的人类共同体神话。”[10]科幻电影在叙事过程中,借助“后人类”来反思人类不足,也利用“后人类想象”建构起新的自反性话语结构。[11]电影《流浪地球2》借助“数字生命”解救地球危机的叙事范式,呈现鲜明的“元叙事”特点,通过将叙事符号、叙事话语与影像文本相结合,以“自反性建构”的方式诠释了特殊的审美价值。该片的前半部分重点描述了采用哪一种方案来化解地球危机。中国政府提出实施“移山计划”,由1万台发动机用2500年的时间来推动地球进入“半人马座阿尔法星系”以解决地球危机。而大众却更倾向于选择使用“数字生命计划”让人类获得“数字永生”,从而永久活在虚拟世界里。同时,“数字生命”图丫丫的人物形象、剧情设计是该片超越单一科幻叙事理念的重要体现。原本“流浪地球计划”与“数字生命计划”存在直接冲突,图恒宇利用技术创造了“数字生命”图丫丫,拓宽了大众对生命的理解。当图丫丫成功解救地球的危机后,两种计划实现了事实融合,也为后续叙事埋下了伏笔。

(三)真实与虚拟融合下的场景突破

美国学者斯坦利·卡维尔在《看见的世界——关于电影本体论的思考》一书中提出:“电影是怀疑主义的活动形象——在电影中,尽管现实并不存在,甚至恰恰是因为现实并不存在而只需要观看现实,我们的正常感官却满意地感到现实就在这里。”[12]科幻电影是一种“视觉性”特征极为突出的类型片,虽然在其故事架构、叙事表达等方面需要进行艺术想象处理。但是,通过选择创作视角,使用生活化元素,搭建观众易感知、认同的视觉场景,能够使观众更好地理解其中诠释的主题。[13]“科幻”是以科技为参照的艺术想象,电影《流浪地球2》“尊重科学”,合理设置细节,从月球车、潜水服、宇航服的制作,甚至太空电梯都进行了详细推演和设计;通过设置尽可能符合大众审美、心理认知的世界观,做好技术可行性的论证和推演,实现了科幻叙事与科学普及的理想效果。为了尽可能地让电影中的道具、故事细节和情节设定更加真实、可信,创作团队邀请专业科学家共同设定世界观,基本涵盖了人类生活与空间的各个方面。比如,影片为使“太空电梯”的场景彰显出强烈的真实感,创作者通过设计创作草图,使用MOCO影视机械臂操作系统、3D打印等技术来辅助实体制作,以精细化的方式,完成了叙事场景的生动搭建。

三、空间赋能:电影《流浪地球2》叙事意义的生产与表达

韩松在《2066年之西行漫记》一书中认为:“科幻就是一种现代隐喻,是作为结构寓言的技术时代的深化,是一种有力地批评社会并促进社会发展的方式。”[14]对人类终极命运的思考是科幻电影的核心,电影《流浪地球2》通过发挥科幻电影的“想象”优势,将科技焦点、社会痛点投射到科幻空间,借助电影媒介探索相关问题的解决方式,以某种预测、预言的方式回应相关社会问题,彰显了科幻电影的独特价值。

(一)人文赋能:科幻现实的故事演绎与拓展

苗千在《如何科学地制造一个“异世界”?》一文中提出:“在科幻电影中,构建出一个与人类社会不同的异世界,再将这个源于想象的产物通过一两个小时时长的电影表现出来,绝非只靠灵光一现就能做到。构建这样的世界,需要对人类社会的规则有深刻的理解,还能对其进行变换。”[15]科幻电影叙事过程中,通过遵循科学,融入艺术想象,呈现了影片的空间环境与人物情感,使观众对叙事内容产生深刻理解。[16]电影《流浪地球2》致力于打造“科幻现实”,以末世危机为叙事情境,关注社会问题、家国情怀,适当延伸现实空间,更加清晰、完整地刻画了主角人物的人生经历和成长历程,在讲述人物关系时,着重将家庭、亲情和团队等情感内容融入其中,赋能空间叙事与情感表达。该片以深刻的人文关怀为叙事内核,以“心系家园”为叙事基础,通过使用烧纸祭奠、夜市小吃和归乡心愿等一系列具有“人情味儿”的叙事内容,彰显了温馨的东方意蕴。该片在延续上一部温暖叙事基调的同时,增加了情感类型,通过讲述刘培强夫妻之间、图恒宇父女之间的感情等细节内容,让观众动容。比如,长期在太空工作,受辐射患上癌症的韩朵朵,不幸在启动“流浪地球计划”的前夜去世,弥留之际,她说出“我在,我一直都在”,既是对刘培强的安慰和告别,也隐喻了航天工作者将“生”的希望留给了下一代。

(二)价值赋能:科幻精神的艺术延伸与阐释

戴锦华在《遗骸、幻境或未来之乡——当代科幻的位置》一文中指出:“科幻的设定打破了唯物主义的物理限定、我们的身体和知识的限定,在这些限定之外,科幻在思考宇宙、地球、人类、生命的整体及其意义。”[17]科幻电影的核心价值是持续探索科技进步背景下,人类的终极命运。[18]电影《流浪地球2》不仅重视做好科学逻辑的演绎与思辨,更重视探讨科技发展对人、社会的异化,契合了当代科幻研究的核心主题。2044年到2058年,太阳正在加速衰落,甚至百年内将吞噬整个太阳系。该片以“科幻现实主义”的方式,聚焦末世来临时,人与社会面临的复杂问题,通过彰显科学精神,引领人类共同实现“末日救赎”。当全人类正在面临生死危机时,世界仍一片动荡,既有重工业无序扩张引发的灾难,也有人類频发的战争。面对末日灾难与生存危机,人类转向以航天工业发展为主的计划社会。人类提出了移山计划、方舟计划、逐月计划和数字生命计划,为了让更多的人能够存活下来,最终选定了中国提出的移山计划。该计划是“流浪地球”计划,通过建造1万座发动机来推动地球离开太阳系,走向新家园,同时利用3台卫星发动机,确保地球能够顺利摆脱月球引力。然而,受巨大成本、实施难度等因素影响,自“移山计划”推行以来,始终面临着复杂危机和重重困难。由于受到一系列攻击,位于9万公里高度的方舟空间站突然爆炸,坠落地球,并引发连锁反应,最终摧毁了太空电梯基地。此时,年轻人挺身而出,展开了拯救地球的生死之战。

(三)情感赋能:科幻主题的生动表达与升华

法国学者克里斯蒂安·麦茨在《想象的能指:精神分析与电影》一书中,从电影符号学出发,提出:“科幻电影将电影一对象从想象之域释放出来,而使它胜利地冲入符号之域,希冀将后者扩大出一个全新的(自我更新的)版图。”[19]科幻电影创作灵感源自真实世界的未来想象,电影《流浪地球2》围绕刘培强、图恒宇和周喆直3位主人公设计了3条叙事主线,整体叙事逻辑较为清晰。刘培强是机械工程专家,也是中国航天员。当他正在建设1万座行星发动机时妻子离世,但这不仅没有让他消沉,更为他提供了支撑信念,并找寻到人类坚持推动地球奔赴新家园的理由。图恒宇是研究数字生命的数字工程师,他最大的愿望就是要创造出真正的“数字生命”。后来,他利用数字生命技术,成功地让自己因车祸去世的女儿图丫丫成为首个拥有数字生命的人,并且能够有意识地与现实社会进行互动交流。周喆直是中方代表,也是“流浪地球”计划的执行者,他既彰显了大国使命情怀,也为团结人类、延续人类文明发挥了重要作用。最终,人类也借助图丫丫的数字生命,在关键时刻拯救了地球的命运。该片加入了数字生命的叙事内容,通过对其进行想象化处理,塑造真实可信的“未来世界”场景,形成了多层次的叙事架构,结合科幻空间的多元赋能,使观众情感体验与叙事文本实现心灵共振、情感共鸣。

结语

电影《流浪地球2》延续了前一部影片的叙事风格,通过营造逼真的视觉效果,以强烈的真实感和紧张感,不仅使观众获得了“身临其境”的体验感,也使其获得了更深层次的精神共鸣。在想象力消费美学的时代,科幻电影是具有想象力、创造力的视觉文本,通过发挥科技魅力,彰显艺术想象,将人文美学、智慧技术与大众审美相融合,不仅为观众呈现了独特的未来图景,也使观众获得了新奇的观赏体验,并填补了现实与想象的空白。在科幻电影创作过程中,要充分遵循科学原理,探索对未来社会、人类发展的想象,通过创造具有可信度的幻想空间和隐喻世界,融入情感元素,在释放大众想象力美学的同时,使科幻空间与隐喻主题实现有机融合。

参考文献:

[1]全荣哲.电影美术设计语言[M].北京:北京联合出版公司,2016:64.

[2][美]大卫·波德维尔,[美]克里斯汀·汤普森.电影艺术:形式与风格[M].曾伟祯,译.北京:北京联合出版公司,2015:223.

[3]陆正兰,赵勇.数字时代的身体意义——科幻电影中的三种虚拟人身体范式探析[ J ].福建师范大学学报:哲学社会科学版,2020(05):116-124+171.

[4]科影融合路在何方?听电影人们华山论剑[EB/OL].(2023-06-18)[2023-06-25].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1769056446696264504&wfr=spider&for=pc.

[5]谢周浦.科幻电影作为后人类主体的生成系统——“拟人视觉”与“超人视觉”的遭遇引发的反思[ J ].电影评介,2020(22):68-73.

[6]雷洋.《头号玩家》:游走于科幻边锋的现实寓言[ J ].电影评介,2018(09):17-19.

[7]魏晨捷.宇宙遐想·超级变体·审美移情:科幻电影中外星人形象的建构逻辑[ J ].现代传播(中国传媒大学学报),2020(02):104-108+112.

[8][法]让·米特里.电影美学与心理学[M].崔君衍,译.南京:江苏文艺出版社,2012:81.

[9]王峰.人工智能科幻叙事的三种时间想象与当代社会焦虑[ J ].社会科学战线,2019(03):190-197.

[10]李彬.想象力、科学性与人文关怀——对国产科幻电影创作的思考[ J ].当代电影,2020(11):4-13.

[11]张铮,吴福仲,林天强.“未来定义权”视域下的中国科幻:理论建构与实现路径[ J ].南京社会科学,2021(01):154-162.

[12][美]斯坦利·卡维尔.看见的世界——关于电影本体论的思考[M].齐宇,利芸,译.北京:中国电影出版社,1990:56.

[13]许栋梁.想象的“后人类共同体”:科幻电影中的共同体景观生产及其消费批判[ J ].云南社会科学,2022(02):180-188.

[14]韩松.2066年之西行漫记[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2000:285.

[15]苗千.如何科学地制造一个“异世界”?[ J ].三联生活周刊,2019(09).

[16]李彬,沈佳妮.潜水艇想象、技術文化与科学叙事——谈海洋科幻电影中的科技意象[ J ].全球传媒学刊,2022(04):3-17.

[17]戴锦华.遗骸、幻境或未来之乡——当代科幻的位置[N].文艺报,2019-11-18.

[18]陈婷婷.科幻类型、游戏化叙事与技术意识:从《独行月球》看华语科幻电影的发展路径[ J ].电影评介,2022(21):100-103.

[19][法]克里斯蒂安·麦茨.想象的能指:精神分析与电影[M].王志敏,赵斌,译.北京:北京大学出版社,2021:189.