这就是人生

☉黎 戈

看小说《我的母亲手记》,井上靖写患阿尔茨海默病的母亲从生病到死亡的一段历程。这本书的好,是被它的“不好”养着的。

它的“不好”之一是角色不鲜亮。这个妈妈并不可爱,年轻时那点桀骜或许算是个性,患病以后,时不时短路的脑子搭上偏执的个性,混合成一个混乱难缠的老太太。井上靖的可贵之处恰恰就在于,他没有就势利用母亲的负面色彩,来成就自己的温情、孝心,令人生痛、生怜。他只是后退一步,抱臂冷眼旁观,不是从母爱的视角,而是从生命的视角,对母亲做了一次朴素的田野观察,然后,提交报告。书的最后,这个褊急的老太太,突然变得乖巧温顺,绝非心灵鸡汤式地与生活和解,而是因为她的生命火焰渐渐熄灭,能量耗尽了。就是这处,把我读哭了。

井上靖的父亲是个军医,因工作需要不断迁移,所以将井上靖托付给了老家的阿绣奶奶。在多山、偏僻的伊豆半岛,井上靖近乎野生,长成了一个独立少年。父亲晚年退守田园,靠微薄的退休金为生,几乎与世隔绝。井上靖不愿重蹈父亲无欲退守的人生,他积极进取,所到之处,他都是人群中的活跃分子。他与父母的疏离,在书里体现得也很明显。这本书由四篇文字连缀而成,在这个过程里,母亲脑海里的橡皮擦继续前行,而井上靖本人,也日渐衰老。他渐渐读出,自己血脉中竭力回避的遗传因子开始“补课”,不是从亲情的维度,而是从“众生皆苦”这个生命同源的维度理解了父母。

“不好”之二是,这本书的文笔并不算优美,无非是兄妹几个轮流照顾老母,每天都制造出扑面而来的重重麻烦,磨蚀着众人的耐心。如果你指望拿着支勾线笔,勾出一步三叹的格言警句,只怕要无功而返。而这文字的稀松平常,恰恰通过一种无聊的趣味经营出了接近生活的质感。长年照顾母亲的大妹妹志贺子说:“如果她只是给人无常之感,那该多好啊。这么说吧,只要一个礼拜,不,不,三天也好,你和她一起生活上三天,就没力气去发什么‘无常啊,虚无啊’之类的感慨了。”

每天说废话,吃垃圾食品,浏览碎片信息,做无聊之事,遣有涯之生……这不正是我们日日与之贴面的生活吗?如此,偶尔一两个发光的时刻才分外可贵。就像荒漠中的绿洲,大片绵延的荒土,沉默地重复着它们自己,全无视觉重心,这时的一棵树才成了天堂。试想,如果把生命提纯,做个蒙太奇拼接,剔除一切芜杂,对话如语录般字字珠玑,这精华素一样的生命会多么失真。而井上靖,几近成功地逼近生活本身,那无序状的灰败不是文本的灰败,而是生命自带的灰败。井上靖没有为了成全文学的美,而错失人生的本色。

米沃什写过一首诗《与珍妮的谈话》:“我们不谈哲学,抛开它,珍妮/语词如此众多,篇幅如此浩繁,谁能够忍受/我告诉你那远去的自我的真相/我已经不再为我不完整的生活担忧/它不比通常的人间悲剧更好,也不更坏……我不知道怎样去关心我灵魂的拯救/我接受它,那些降临到我身上的是正确的/我不会有意否认曾有过智慧的时代/不可言喻的是,我选择在如今,在这个世界的事物之中安置我的家,它们存在并因此而令我们快乐。”

是的,远离虚词,以“当下”为家。唠叨不休地争论哲理,不如好好欣赏眼前的一棵树,嗅一嗅那木质的芬芳,听一听风起时银质的枝叶拂动声,这才是人生。

失忆是脑海里的橡皮擦,母亲逐渐抹掉了她的七十、六十、五十岁,这个脱壳的过程,像是做减法,把岁月施加给母亲的重重身份:妻子、母亲,一层层剥落。她忘掉了丈夫、孩子,最后在夜晚一间间推开儿女的房门,她已经回到找妈妈的儿童时代了。如果你得了失忆症,最后在年月的深渊,望明月远远,沉淀在你生命底部的将会是什么?母亲牢牢记住的,既不是爱,也不是恨,既非甜蜜,也非怨怼,而是跟随父亲四处辗转的军旅生涯,准备便当时的殚精竭虑,擦长筒军靴的苦差!何其琐碎,然而这肩负手执的尘世辛劳,是人生。

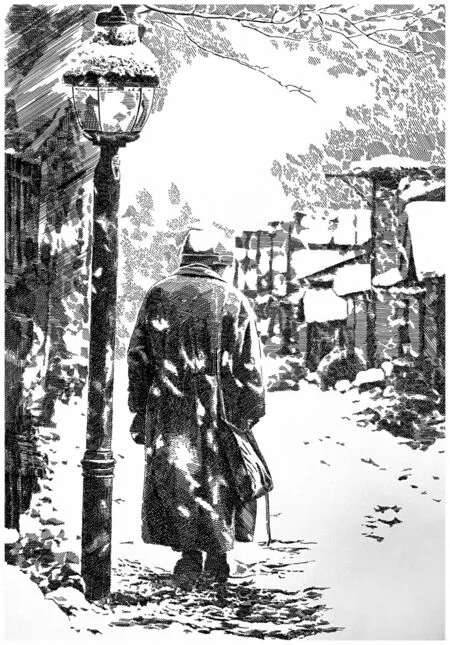

特别有意思的是,她独陷于内心世界,与所有人失联。儿女,还有女婿、媳妇,包括孙女,如各路侦探一样,试图解读她的各种诡异行为,带着各自的人生经验和理解角度,这个复合视觉效果很有趣。最后一章里,母亲幻觉中出现了雪景,明明是9 月,是风和日暖的初秋,母亲却执意认为自身周围下起了雪。她在记忆里抛弃了所有人,独活在自设的大雪中,生命之孤绝——我突然觉得孤独极了,因生命自身的孤绝和坠重。

你能说母亲有精神障碍吗?谁不是活在这样的孤独之中?我们的所谓意识清醒的力量,不过是在理性的层面上,保持共识,让面对公众的那张脸做出合乎秋天情境的种种表情符号罢了。内心里纷扬而落的雪花,是那些不为人知的悲喜、不能示人的苦涩。

这就是这本书高妙的地方,它是对生命本身的高仿,而生命又给出任何小说家都写不出的谜底。小说当然需要意义,而这个意义必须伴有杂音,众生喧哗中,意义悄然出水如荷。