基于语料库的《伤寒论》英译本翻译风格比较研究❋

蒋继彪

(南京中医药大学,南京 210023)

《伤寒论》是由东汉“医圣”张仲景所著,约撰于公元208年前后,为中医四大经典著作之一。它是传承和发展中医学的必读之作,也是中医对外传播的重要载体。自1981年美国汉方医药研究创始人许鸿源(Hong-Yen Hsu)英译的首部《伤寒论》译本问世以来,世界上已有10部英译本相继出版[1]。目前,有关《伤寒论》的英译研究大致可以归纳为以下5个方面。一是关于《伤寒论》翻译的理论依据研究,包括功能翻译理论、生态翻译理论、多元系统理论、目的论、原型范畴理论、关联理论、阐释学、深度翻译理论、文化翻译观、概念隐喻认知等;二是关于《伤寒论》的翻译策略和方法研究,包括中医核心概念、病证名、方剂名,以及文化负载词的翻译等;三是关于《伤寒论》英译历程及其特点研究,包括从节译到全译,从初期传播中医基础知识到后期对中医医理和文化内涵进行整体诠释等;四是关于《伤寒论》英译本的比较研究,包括文本特征、历史语境、语义辨析、释义准确性等;五是关于《伤寒论》英译本的海外译介和接受研究,包括海外图书馆馆藏情况、被引情况、海外畅销书排名情况、海外读者评论等级,以及海外受众评论等。国内学者近年来在《伤寒论》的翻译理论依据、翻译方法、翻译历程、版本比较、海外译介与接受等方面取得了一定的研究成果。然而,目前尚未发现基于语料库对《伤寒论》不同英译本开展翻译风格的研究。基于此,本文拟以自建的《伤寒论》语料库为基础,运用语料库检索软件,对罗希文和魏迺杰(Nigel Wiseman)的《伤寒论》英译本的翻译风格进行考察,并探析两位译者翻译风格差异的原因,以期为《伤寒论》翻译以及中医典籍翻译实践和理论研究提供借鉴和参考,推动中医更好地“走出去”。

1 翻译风格研究

语料库翻译学是以语言学和翻译理论为指导,以双语真实语料为对象,对翻译现象进行历时或共时的描写和解释[2]。语料库翻译学扭转了译学研究的源文本取向模式,译学界由此开始关注译者、译语和翻译行为的本质问题,使得翻译研究由质性向量化、由小规模的规定性研究向基于大规模翻译语料的描写性研究转向。

翻译风格是指译者在文本选择、翻译策略与方法等方面所体现出来的个性化特征[3]。翻译风格研究有利于研究者充分考虑译者语言习惯和其所处的社会文化环境,进而深入地了解译者行为及其背后的原因[4]。目前,国内越来越多的学者利用语料库技术对中华经典文学作品(如《论语》《道德经》《红楼梦》等)、国外文学经典作品(如《简·爱》《老人与海》《傲慢与偏见》等)、散文诗词(如《唐宋散文》《李白诗集》《苏东坡诗词》等)、军事作品(如《海军战略》《海权对历史的影响(1660—1783)》等)、政治文献(如《十八届三中全会文件》等),以及科幻小说(如《北京折叠》等)的翻译风格开展了大量的研究,产生了丰硕的研究成果,为开展中医典籍翻译风格研究提供了很好的借鉴。

2 语料与方法

2.1 语料选取

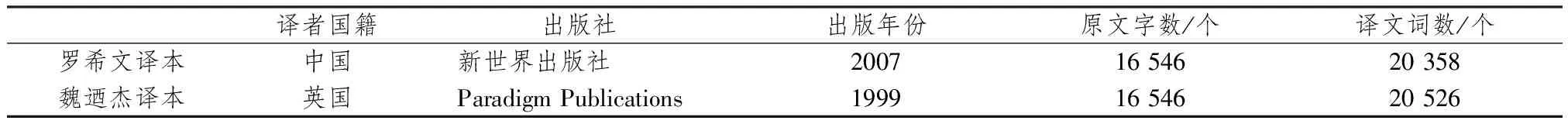

目前,世界上共有6部《伤寒论》英译全译本,分别为罗希文译本(1986/1993/2007/2016)、魏迺杰译本(1999)、黄海译本(2005)、杨洁德译本(2009)、刘国辉译本(2015),以及李照国译本(2017)[5]。本文选取罗希文和魏迺杰的《伤寒论》英译本为研究对象。之所以选择以上译本,主要是因为罗希文《伤寒论》英译本是世界范围内首个《伤寒论》英译全译本,并于2007年入选《大中华文库》;魏迺杰《伤寒论》英译本在亚马逊畅销书排行榜中始终位列《伤寒论》英译本榜首,在国外享有很高的知名度。两译本的相关信息见表1。

表1 《伤寒论》两译本的相关信息

基于罗希文和魏迺杰《伤寒论》的两个英译本,本研究创建了两个平行语料库,分别为LUO PARA和WISEMAN PARA。其中,LUO和WISEMAN分别为罗希文和Nigel Wiseman的姓,PARA则为Parallel Corpus的缩略词。与此同时,还创建了《伤寒论》的汉语对比语料库,汉语对比语料库的命名为SHL COMP。其中,SHL代表《伤寒论》,而COMP则代表Comparable Corpus。

2.2 研究方法

首先,通过语料电子化、语料清洗、人工纠错、语料对齐等主要步骤构建《伤寒论》原语和多译本平行语料库。其中,罗希文译本共20 358字、魏迺杰译本共20 526字、原文共16 546字。然后,利用检索软件WordSmith 6.0和AntConc 3.5.8分别从词汇、句子、语篇三个层面考察两个译本的翻译风格。

3 结果与讨论

3.1 词汇层面

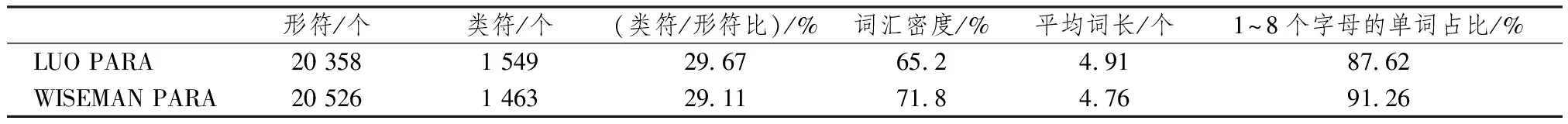

两译本在类符/形符比、词汇密度、平均词长等方面的数据统计如表2。

表2 《伤寒论》两译本词汇层面的统计比较

首先,在标准形符/类符比(STTR)方面。标准形符和类符比(STTR)是文本中每千词的类符和形符之间的比例,其值越高说明用词越丰富。表2显示,罗希文译本的STTR为29.67%,而魏迺杰译本的STTR为29.11%,这说明罗希文译本用词比魏迺杰译本更为丰富多样。例如,对“……主之”中“主之”的翻译。经统计,《伤寒论》条文中共有109处出现“主之”。罗希文在翻译时使用了多达18种不同的英译方式,包括“……can be adopted as a remedy”“……would act as a curative”“……be suited for……”等,见表3,而魏迺杰则均使用“govern”进行英译。

表3 罗希文译本中“主之”英译方式统计

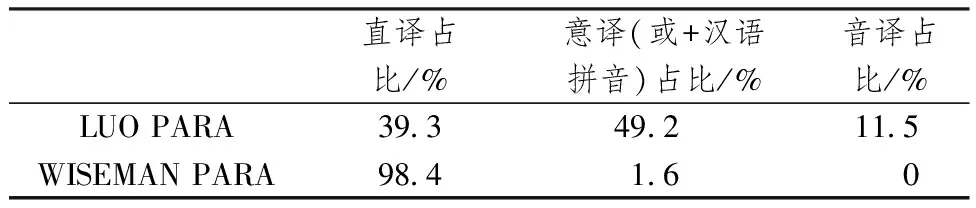

其次,在词汇密度方面。词汇密度就是实词在文本总词数中所占的百分比。词汇密度的高低说明文本信息量的大小和难易程度。一个文本的词汇密度越高,说明实词与总词数之间的比值越大,文本所承载的信息量也就越大,文本的阅读难度也就越高。罗希文译本共有13 276个实词,词汇密度为65.2%。魏迺杰译本共有14 738个实词,词汇密度为 71.8%。数据统计表明,罗希文译本的词汇密度比魏迺杰低,说明罗希文译本的阅读难度低于魏迺杰译本。通过译文可以发现,罗希文倾向于以目的语为导向,更多地使用意译,而魏迺杰则倾向于以源语为导向,更多地使用直译。这一点在中医病证名的翻译上表现得尤为突出。例如,在“中风”“伤寒”“温病”等病证名的翻译上,罗希文将其分别意译为“febrile disease caused by Wind”“febrile disease caused by Cold”“acute febrile disease”,而魏迺杰则分别直译为“wind strike”“cold damage”“warm disease”。这一结果也印证了盛洁的研究发现,即在《伤寒论》中的61个中医病证名的翻译上,罗希文利用意译对49.2%的病证名进行翻译,而魏迺杰利用直译对98.4%的病证名进行翻译[6],见表4。

表4 《伤寒论》两译本病证名翻译方法统计

最后,在平均词长方面。平均词长是指译文中类符的平均长度。平均词长较长说明译文中使用长词、难词较多,阅读难度较大[7]。普通文本由2~5个字母组成的单词较多,平均词长大约为4个字母。罗希文和魏迺杰译本的平均词长分别为4.91和4.76,平均词长非常接近。罗希文和魏迺杰译本中由1~8个字母组成的单词分别占87.62%和91.26%,这说明两个译本对一般读者而言具有较好的可读性。

3.2 句子层面

两译本以及原文在句子数量、平均句长、句子标准差等方面的统计数据如表5所示。

表5 《伤寒论》两译本句子层面的数据统计

首先,在句子数量方面。著名的伤寒大家陈亦人先生指出,《伤寒论》在语言上具有“变、辨、严、活、简”五大特点[8],而“简”则指的是其语言结构工整、简洁凝练。统计结果显示,《伤寒论》原文共591句,而罗希文译本和魏迺杰译本中的句子数量均远远高于原文文本句子数量。罗希文译本的句子数量为1 148,几乎是魏迺杰译本的句子数量的1.5倍。

其次,在平均句长方面。平均句长就是文本中所有句子的平均长度,即平均每个句子中的单词个数。Butler曾按长度把句子分为3类,即短句(1~9个单词)、中等长度句(10~25个单词)和长句(25个单词以上)[9]。罗希文和魏迺杰译本的平均句长分别为17.73和26.25,均较多使用中等及以上长度句子。魏迺杰译本的平均句长和句子标准差均远高于罗希文译本,说明魏迺杰译本更多使用复杂长句。例如:下利清谷,不可攻表,汗出必胀满。

魏迺杰:[When there is]clear food diarrhea,[one]cannot attack the exterior[because,if]sweat issues,there will be[abdominal]distention and fullness.

魏迺杰在翻译此句时,通过增加方括号“[]”,补充原文中省略但却已经表达了的词汇以及隐含的逻辑关系,努力追求译文与原文形式结构和用词的对等。经统计,类似的方括号“[]”用法在魏迺杰的译本中出现多达1 489次,这直接导致其译文平均句长远远高于罗希文译本。

3.3 语篇层面

《伤寒论》全篇以四字骈体连缀成文,语言深奥、言简意赅、逻辑内隐,形式化程度较低。因此,译者在翻译时,需要通过增加连词彰显语句内部和语句之间的逻辑关系,使得译语更加符合目标语的形式和逻辑要求。两译本中连词使用情况统计如下。

通过表6可以发现,两个译本的连词数量分别为2 257个和2 619个,使用频次分别占总单词数的11.09%和12.76%,差别不大。两译本都能将原文隐藏的各种语义关系,包括并列、因果、时间、转折、条件等清晰地表示出来,力求向读者准确地传递原文所蕴含的信息。

表6 《伤寒论》两译本连词使用情况统计比较

4 翻译风格差异之原因分析

通过对罗希文和魏迺杰译文的数据统计分析,可以发现二人的翻译风格存在如下差异:前者倾向使用意译法,用词更为丰富多样,句式表达更为灵活,注重译文的易读性和可接受性;后者则倾向使用直译法,句式结构较为复杂,注重译文与原文语言结构的一致性和准确性。本文认为,翻译目的、翻译策略以及知识背景的不同,是造成两位译者翻译风格差异的主要原因。

4.1 翻译目的不同

罗希文译本于2007年列入《大中华文库》,该文库旨在向世界推介包括中医在内的中国文化典籍,提高中国文化“软实力”。该译本的传播对象为西方普通民众,以一种科普读物的形式进行译介,需注重读者的可接受性。为此,他通过简洁凝练的句式、丰富多样的用词表达,来传递《伤寒论》所蕴含的医学内容和文化内涵。魏迺杰于2000年获得英国埃克塞特大学补充医学应用语言学博士学位,一直致力于语言学、翻译学和中医翻译研究。鉴于在补充医学领域的知识背景,他在进行中医翻译时,着重保持中医概念的完整性、异质性和独立性,努力呈现《伤寒论》的原貌。

4.2 翻译策略不同

罗希文倾向于以目的语为导向,更多地采用意译。罗希文《伤寒论》英译本出版于2007年,而当时中医在西方国家仍以补充与替代医学的身份而存在。因此,西方普通民众对中医的认识相当陌生,对《伤寒论》的了解更是知之甚微。为了让西方普通民众能够迅速了解和理解《伤寒论》,他采用意译法对近一半的中医病证名进行翻译。同时,在对句子的处理上,他使用英语语言惯用的习语和表达,灵活处理句式,力求让西方读者易于理解。魏迺杰则倾向于以源语为导向,更多地采用直译法,并认为直译法最能忠实地反映中医概念。例如,他将“中风”“伤寒”“温病”等病证名分别直译为“wind strike”“cold damage”“warm disease”。他的这一翻译思想在其《单一汉字的英文对应语》(Single Characters with English Equivalents)一文中进行了详细阐释。在他编撰的《英汉·汉英中医词典》中,围绕基本属性与物质(Basic Categories and Entities)、功能和本质形容词(Functions and Attributes)、诊断用字(Diagnostics)、疾病用字(Disease)、病机和病证用字(Pathomechisms and Disease Patterns)、治疗用字(Treatment)等六个方面,对中医学中最常用的400多个汉字进行了对应翻译[10]。在任何一个中医名词术语中,按照汉字对英语进行直译。例如,“敛”译作“constrain”,“敛肺”则译作“constrain the lung”;“涩”译作“astring”,“涩肠”则译作“astring the intestines”;“平”译作“calm”,“平肝”则译作“calm the liver”等。与此同时,在对《伤寒论》条文进行翻译时,他通过使用大量的方括号“[]”,用以补充《伤寒论》原文中省略但却已经表达了的词汇或隐含的逻辑关系,努力追求译文与原文形式结构和用词的对等,力求译文能够准确地传递原文所蕴含的信息。

4.3 知识背景不同

在魏迺杰译本的主译团队成员中,冯晔为台湾长庚大学附属医院主任中医师,早年毕业于台湾中国医药大学中医专业;魏迺杰为台湾长庚大学中医系专任教师,早年获得过西班牙语、德语学士学位,以及补充医学应用语言学博士学位。该团队成员具有汉语、英语两种语言背景,又拥有《伤寒论》专业知识背景,两位译者在语言和专业知识方面能够形成优势互补。因此,在译本内容的安排上,通过总论部分对《伤寒论》的成书背景、作者简介、学术思想、内容概要、语言特点等的介绍,正文部分对汉语原文、汉语拼音、英译译文、文本注释、历代医家评述等的呈现,以及附录部分对中医术语、中药和方剂的拼音和英语的索引等,均全面、准确地展现了《伤寒论》原貌。相比之下,罗希文译本则由其本人完成。他早年毕业于北京对外经贸大学英语专业。囿于所学专业的限制,他在《伤寒论》专业知识背景方面要稍逊于魏迺杰团队。因此,他未对《伤寒论》条文的医理进行深入阐释,而仅对《伤寒论》的398个条文和112个处方逐一进行翻译。

5 结语

综上所述,本文从词汇、句子和语篇层面对《伤寒论》两个英译本译者的翻译风格进行了比较研究。研究发现,罗希文倾向使用意译法,用词更为丰富多样,句式表达更为灵活,注重译文的易读性和可接受性;魏迺杰则倾向使用直译法,句式结构较为复杂,注重译文与原文语言结构的一致性和准确性。翻译目的、翻译策略和知识背景的不同,是造成两位译者的翻译风格差异的主要原因。在大数据时代背景下,本文尝试利用语料库对《伤寒论》英译本进行翻译风格比较探讨,旨在抛砖引玉,引起业内专家学者关注,以期促进中医典籍翻译事业的发展,推动中医更好地走向世界。