立足微研究,提高复习效率

王勇

[摘 要] 微研究是提高数学复习效率,提升学生的数学核心素养的重要途径. “微”并非力量薄弱之意,而是指找准某个微小切入点,引导学生深度参与的研究过程. 文章以“多变量”问题的复习教学为例,具体从微专题的选择、微研究行动的演绎与微专题复习的思考三方面展开阐述.

[关键词] 微研究;复习教学;“多变量”问题

传统的复习教学常以知识点作为专题设计主线,将能力点散布在各个问题中,通过一定的反复训练,以培养学生的解题能力. 虽然这种教学方式也能达到复习的任务目标,但对引导学生深刻理解知识的本质与内涵、提升学生的思维能力、实现新旧知识概念内化等效果较差,学生在这种复习教学方式下获得的思维容量明显不足. 因此,传统的复习教学与核心素养背景下的新高考所倡导的“知识选择考,能力必须考”的理念并不契合.

为此,笔者对复习教学进行了大量的实践与研究,其中微研究复习方式取得了不错的成效. 本文以“多变量”问题的复习教学为例,具体从以下几方面谈谈如何立足微研究,提高复习效率.

微专题的選择

“多变量”问题常因多元和换元灵活,对学生的思维要求较高等特点,导致不少学生发自内心地惧怕此类问题. 究竟用怎样的教学手段,才能打破学生沉寂的思维呢?经过大量的实践与分析,笔者研究发现传统的“以知识点为主”的专题复习方式,应用在“多变量”问题上复习的效果较差,学生难以从根本上掌握知识的本质,更谈不上灵活应用.

想要改变这种现状,最好的办法就是将传统的复习方式改变成“以能力点为主”的专题复习方式,通过微研究行动的开展,撬开禁锢学生思维的框架,从多维度发散学生的思维,发展学生思维的灵活性、深刻性等品质.

教师可紧扣某个需要突破的能力点问题,以微专题的形式进行复习设计,把握精准知识与能力的训练,以培养学生数学思维的创造性、发散性以及灵活性等,让学生在微专题复习中获得良好的研究习惯.

选择“多变量”问题作为微研究的范例,目的在于将微研究的价值定位在“一少一小一大”上. “少”主要是指复习目标要少、精准、明确,主攻一个目标;“小”是指选择的课题必须小,通过有效追问的方式挖掘其本质;“大”是指须扩大课堂的视野与思维等. 课堂立足微研究,通过思维宽度、速度与方向进行有效训练,可促进学生全面发展.

微研究行动的演绎

“多变量”微专题整合复习设计主要体现在“温故知新”“释疑拓展”“反馈提升”三个层次上,每一个层次都需要设置精确的功能定位与能级目标,且所有设计都需要紧紧围绕“多变量”问题的解题策略进行. 教师可通过一个个彼此相关联的问题的设计,让学生收获满满.

1. 温故知新

根据教学目标与学生的知识与能力基础,有意识地设计符合学情的问题,让学生在先行思考中尝试解题,以获得一定的成就感,同时让学生在解题中提出一些疑问. 学生所提出的疑问是教学导航,对复习来说具有定向意义. 在课前,笔者给了学生三个需要先行解决的问题,要求学生独立分析,并从不同角度说说解题思路.

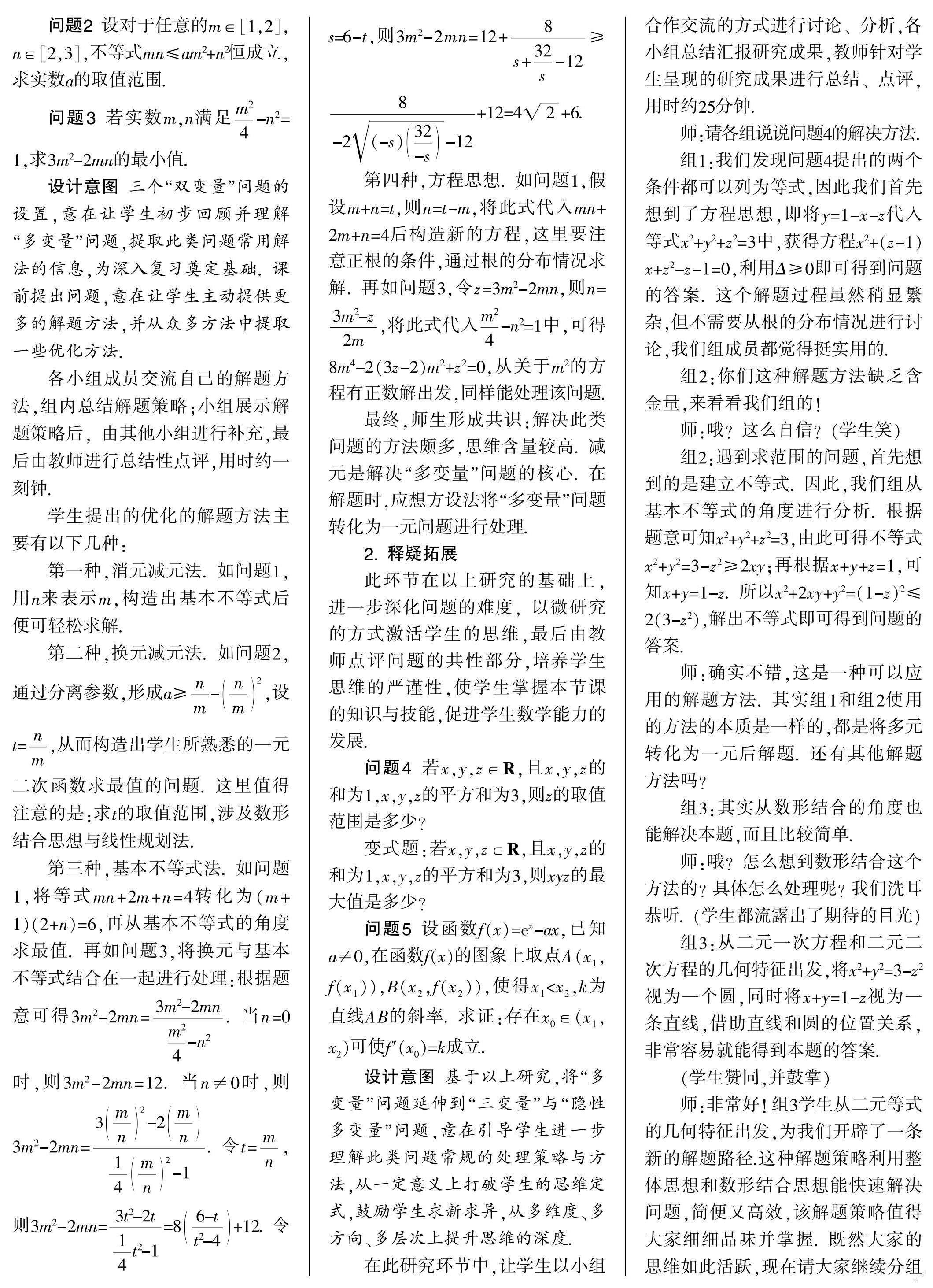

问题1 若正实数m,n满足mn+2m+n=4,求m+n的最小值.

问题2 设对于任意的m∈[1,2],n∈[2,3],不等式mn≤am2+n2恒成立,求实数a的取值范围.

问题3 若实数m,n满足-n2=1,求3m2-2mn的最小值.

设计意图 三个“双变量”问题的设置,意在让学生初步回顾并理解“多变量”问题,提取此类问题常用解法的信息,为深入复习奠定基础. 课前提出问题,意在让学生主动提供更多的解题方法,并从众多方法中提取一些优化方法.

各小组成员交流自己的解题方法,组内总结解题策略;小组展示解题策略后,由其他小组进行补充,最后由教师进行总结性点评,用时约一刻钟.

学生提出的优化的解题方法主要有以下几种:

第一种,消元减元法. 如问题1,用n来表示m,构造出基本不等式后便可轻松求解.

第二种,换元减元法. 如问题2,通过分离参数,形成a≥-,设t=,从而构造出学生所熟悉的一元二次函数求最值的问题. 这里值得注意的是:求t的取值范围,涉及数形结合思想与线性规划法.

第三种,基本不等式法. 如问题1,将等式mn+2m+n=4转化为(m+1)(2+n)=6,再从基本不等式的角度求最值. 再如问题3,将换元与基本不等式结合在一起进行处理:根据题意可得3m2-2mn=. 当n=0时,则3m2-2mn=12. 当n≠0时,则3m2-2mn=. 令t=,则3m2-2mn==8+12. 令s=6-t,则3m2-2mn=12+≥+12=4+6.

第四种,方程思想. 如问题1,假设m+n=t,则n=t-m,将此式代入mn+2m+n=4后构造新的方程,这里要注意正根的条件,通过根的分布情况求解. 再如问题3,令z=3m2-2mn,则n=,将此式代入-n2=1中,可得8m4-2(3z-2)m2+z2=0,从关于m2的方程有正数解出发,同样能处理该问题.

最终,师生形成共识:解决此类问题的方法颇多,思维含量较高. 减元是解决“多变量”问题的核心. 在解题时,应想方设法将“多变量”问题转化为一元问题进行处理.

2. 释疑拓展

此环节在以上研究的基础上,进一步深化问题的难度,以微研究的方式激活学生的思维,最后由教师点评问题的共性部分,培养学生思维的严谨性,使学生掌握本节课的知识与技能,促进学生数学能力的发展.

问题4 若x,y,z∈R,且x,y,z的和为1,x,y,z的平方和为3,则z的取值范围是多少?

变式题:若x,y,z∈R,且x,y,z的和为1,x,y,z的平方和为3,则xyz的最大值是多少?

问题5 设函数f(x)=ex-ax,已知a≠0,在函数f(x)的图象上取点A(x,f(x)),B(x,f(x)),使得x 設计意图 基于以上研究,将“多变量”问题延伸到“三变量”与“隐性多变量”问题,意在引导学生进一步理解此类问题常规的处理策略与方法,从一定意义上打破学生的思维定式,鼓励学生求新求异,从多维度、多方向、多层次上提升思维的深度. 在此研究环节中,让学生以小组合作交流的方式进行讨论、分析,各小组总结汇报研究成果,教师针对学生呈现的研究成果进行总结、点评,用时约25分钟. 师:请各组说说问题4的解决方法. 组1:我们发现问题4提出的两个条件都可以列为等式,因此我们首先想到了方程思想,即将y=1-x-z代入等式x2+y2+z2=3中,获得方程x2+(z-1)x+z2-z-1=0,利用Δ≥0即可得到问题的答案. 这个解题过程虽然稍显繁杂,但不需要从根的分布情况进行讨论,我们组成员都觉得挺实用的. 组2:你们这种解题方法缺乏含金量,来看看我们组的! 师:哦?这么自信?(学生笑) 组2:遇到求范围的问题,首先想到的是建立不等式. 因此,我们组从基本不等式的角度进行分析. 根据题意可知x2+y2+z2=3,由此可得不等式x2+y2=3-z2≥2xy;再根据x+y+z=1,可知x+y=1-z. 所以x2+2xy+y2=(1-z)2≤2(3-z2),解出不等式即可得到问题的答案. 师:确实不错,这是一种可以应用的解题方法. 其实组1和组2使用的方法的本质是一样的,都是将多元转化为一元后解题. 还有其他解题方法吗? 组3:其实从数形结合的角度也能解决本题,而且比较简单. 师:哦?怎么想到数形结合这个方法的?具体怎么处理呢?我们洗耳恭听. (学生都流露出了期待的目光) 组3:从二元一次方程和二元二次方程的几何特征出发,将x2+y2=3-z2视为一个圆,同时将x+y=1-z视为一条直线,借助直线和圆的位置关系,非常容易就能得到本题的答案. (学生赞同,并鼓掌) 师:非常好!组3学生从二元等式的几何特征出发,为我们开辟了一条新的解题路径.这种解题策略利用整体思想和数形结合思想能快速解决问题,简便又高效,该解题策略值得大家细细品味并掌握. 既然大家的思维如此活跃,现在请大家继续分组讨论变式题并汇报成果. 生1:以上环节我们已经获得了z的取值范围,这里只要知道关于z的函数式即可解题. 师:非常好!一语中的,继续往下说. 生2:用z表示xyz?(怀疑的语气) 师:具体该怎么做呢? 生1:用z表示xyz(肯定的语气). 由两个等式可得xyz=z=z3-z2-z,然后用导数求最值. 师:不错!这种解法其实也是将多元问题转化为一元问题,再利用函数的性质求解. 接下来,我们一起来探索问题5,大家依然先小组合作交流,再汇报成果. 师:k==-a,令φ(x)=f′(x)-k=ex-,接下来该怎么转化呢? 生3:接下来考虑将问题转化成证明存在x∈(x,x)使φ(x)=0成立,也就是证明φ(x)=0在区间(x,x)内有解. 师:若要证明φ(x)=0在区间(x,x)内有解,就要观察φ(x)与φ(x)的值,须从φ(x)=-[ex2-x1-(x-x)-1]与φ(x)=-[ex1-x2-(x-x)-1]进行考虑,接下来该怎么处理呢? 生4:接下来就要分析φ(x)与φ(x)的值的大小. (学生讨论) 师:处理“多变量”问题,常用减元法,减元的目的在于建立一元方程或函数,以简化“多变量”问题的难度. 生5(恍然大悟):我们可令t=x-x或t=x-x,构造函数F(t)=et-t-1,再用导数判断函数值的大小. …… 师生共同总结:遇到同一函数中存在两个独立变量的问题时,常可通过换元、转化、构造的策略解题. 如问题5,就是先将其条件转化成含有x,x两个独立变量的等式;然后令t=x-x或t=x-x或t=等进行换元;再构造新函数,借助函数的性质解决问题. 值得注意的是:这一类问题在考试中不一定会单独出现,常散布在一些综合题中. 3. 反馈提升 反馈提升是师生共同梳理知识、建构框架的过程. 在此环节中,常在教师的安排下完成课堂检测与评价工作,帮助学生建构完整的知识结构,促进学生的知识技能以及思维能力提升. 这也是学生建模的重要阶段,具有定法的重要意义. 在本节课中,笔者提供了两道练习题,以训练学生的能力,用时约五分钟. 练习题1:若x,y都是正实数,已知+=1,求xy的最小值. 练习题2:已知对于任意实数x>1,y>,不等式P≤+是恒成立的,求实数P的最大值. 拓展题:若xy-z=0,已知0<<,求的最大值. 设计意图 同类型问题不仅用来巩固学生对“多变量”问题的理解,更重要的是帮助学生建构模型,提高学生的思辨能力. 上述两道练习题和一道拓展题,具有由浅入深的梯度性,能帮助学生固化概念,内化学生的解题能力,使学生的思维能力得以螺旋式上升,尤其是拓展题,为学有余力的学生提供了深层次思考的方向. 微专题复习的思考 1. 提升思维品质 核心素养背景下的微研究复习教学关键在于通过小型的专题课堂,培养学生敢于质疑、勇于思考、严谨周密的学习态度与科学精神. 数学是思维的体操,数学思维是凸显数学能力的核心,若缺乏高水平的思维投入,则永远无法了解知识的本质. 微研究可以让学生将零碎、松散或缺乏逻辑性的知识与思维聚集到一起,丰满学生的认知体系,让学生体会在知识间的纵横联系中建模. 微研究复习教学与常规复习教学的区别之处在于微研究更体验“观察、抽象、探索、猜想与论证”的过程,学生的思维在观察与分析中变得更加充实、深刻、灵活. 2. 提升核心素养 从不同角度、不同要求与不同深度去思考数学问题,不仅能提升学生的思维品质,还能有效培养学生的数学推理能力、猜想能力、运算能力与归纳总结能力等. 这些能力都是组成数学核心素养的要素. 因此,微研究复习对提升学生的数学核心素养具有重要价值. 课程设计是提升核心素养的重要载体,是数学文化背景下思维活动的起点. 受教学任务与时间的局限,微研究复习无法追求研究方法的严密性,也不能达到学术研究的精湛与规范,只能在实施要求上下功夫,在教师的指导下进行局部研究,以联系系统内的知识为目标. 3. 暴露知识本质 复习教学的实施建立在深度理解知识的基础上,因此高水平的微研究离不开对知识的深刻理解.微研究的实施,关键在于开放式专题的设计,能让学生充分感知知识本质. 尤其从不同角度对同一本质问题的设置,能让学生感知数学学科独有的魅力,使学生产生良好的情感态度与价值观. 总之,核心素养背景下的微研究,需要教师带领学生用数学的眼光与思维去观察、分析与表达,突破狭隘思维的限制,拓展思维宽度与深度,从真正意义上提升学生的数学思维品质与核心素养.