从佛学到书学

——跨媒介视角下李叔同书法风格变迁

四川美术学院/刘舒扬

在中国近代艺术史上,李叔同是中西艺术交融的实践者与倡导者,他作为一位举足轻重的艺术家,既是国际佛教高僧又是书法艺术家。李叔同在艺术领域为世人留下了宝贵的财富,并且从事艺术教育,先后培养了一大批艺术人才。李叔同筚路蓝缕的作用功不可没,本文试从李叔同书法作品的笔墨特征来探究书法艺术的跨媒介性,观察李叔同一生的书法活动轨迹,管窥其书法风格变迁的深层原因。这种跨媒介性的书学个案考察,对于民国书家的个案研究,提供了一个新的视角。为我们再次审视诸如专业功力、学问根基、社会实践等书家玉成路径树立一个可资参鉴的典范个案。

一、李叔同书法艺术中“跨媒介叙事”的类型

在西方理论中,亚里士多德早在《诗学》中说:“艺术都凭借着节奏、话语和音调进行摹仿,或用其中的一种,或用一种以上的混合。”①而在中国的理论中,苏轼曾说:“咏摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”②在跨媒介视角审视中国书法,那么就令人想到在明清时期的传统作品中诗书画印俱佳的情况。但是在李叔同学习书法时,主要运用的是佛学与书学之间的跨媒介运用,并掺杂着西方美学思想、诗词文学观念、音乐艺术、戏曲文化等多种文化促成李叔同书法风格的形成。

维尔纳·沃尔夫(Werner Wolf)以“音乐——文学”之间的关系为例,绘制了跨媒介性的类型学地图。首先,他将广义的跨媒介性进行区分,一部分为“外部构成性的跨媒介性”,另一部分为“内部构成性的跨媒介性”。在“外部构成性的跨媒介性”下有两个并置类型,一种是“超媒介性”,另一种是“跨媒介转换”。“超媒介性”指的是在不止一种媒介中出现非媒介特有现象的特征,例如音乐与文学之间的叙事性。“跨媒介转换”指的是内容或者形式特征从一种媒介到另一种媒介的转换,例如将小说改编成歌剧。而多发生在艺术作品中内部的情形属于“狭义”的跨媒介性,这里又有两种类型是“跨媒介指涉”与“多媒介性”。而“隐形指涉”与“显性指涉”是“跨媒介指涉”的两种方式,前者以异媒介模仿的形式指涉个体或系统,后者以没有异媒介模仿的媒介性指涉个体或系统性指涉。显性指涉是指以理论形式对音乐做出评述。而隐形指涉的方式又分为三种“唤起”“形式模仿”“复制”。唤起是指小说中对音乐作品的生动描述,形式模仿是以对音乐中的文学进行结构类比,复制是通过歌曲文本的引用进行重新演绎歌曲。

笔墨是书法艺术的重要组成部分,更是书法艺术的精髓,同时也是书法艺术的媒介,如在符合书写的基本规律前提下展现丰富的面貌,这必要将笔墨附加在字的结构之上。例如一支毛笔可以开展毫端百态,用笔上刚柔劲健,结构上俯仰倚侧,墨法上枯湿浓淡。但笔墨语言不具备表意功能与表态功能,甚至可以成为独立的审美关照。例如一些篆书作品在局外人看来难以辨识的篆书,可读性的障碍成为了审美的障碍。因此书法的审美是建立在文字上的。正如熊秉明提出:“书法是中国文化核心的核心。”③“核心”所指向的是笔墨本身具备独立审美能力,而纯粹的笔墨超出本身的承受范围,则表现出了书法的跨媒介性。

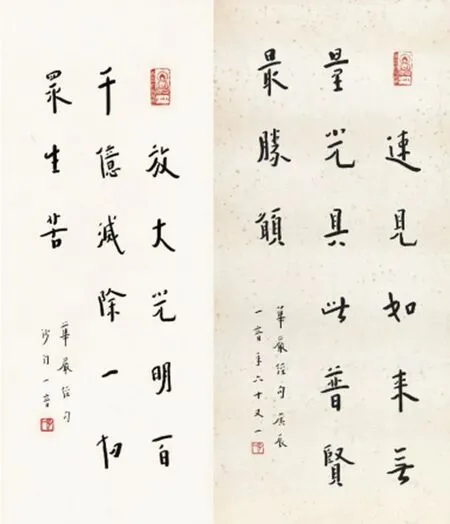

正如李叔同的书法作品中,字形结构的宁静和墨色的厚重承载了李叔同对佛学的参悟。尤其是看到李叔同书法的线条,欣赏者内心会感受到一种超脱笔墨之外的宁静。正是因为笔墨语言的纯粹性才使得书法可以叠加到其他的媒介之上。从而作品呈现出了书法的“多媒介性”。人们通过观赏文字提供的线索可以感受到不同的精神内涵。把视线放在作品内,可以见笔墨的叠加令作品具有“多媒介性”。把视线放在作品外,可以见笔墨单独成为的审美对象,这理解为书写性笔墨的“超媒介性”。

在维尔纳·沃尔夫的类型图中,文学中的叙事性等同于书法中的笔墨关系。另外,“跨媒介转换”是依附超媒介性存在,文学类型创作可以改编为歌剧艺术作品,虽丢失文字语言,但是叙事性并没有被割弃。叙事性具有的超媒介性使得文学作品与歌剧作品可以进行相互转换。这样笔墨中的超媒介性也可以为书法带来媒介转换,例如笔墨的表现不一定使用笔与墨,可以“以刀代笔”在石头上呈现书法艺术,这样便进行了“跨媒介复制”。在汉代时期,经典的隶书作品作为碑刻流传至今,用拓包与墨可以不断地进行跨媒介转换,实现黑底白字的笔墨复制品。

以“跨媒介类型学领地地图”的视角观察李叔同书法艺术中跨媒介性,可以发现李叔同在1938 年写给马冬涵的一封信中提及:朽人于写字时,皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和全纸面之形状。于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某帖之派,皆一致屏除,决不用心揣摩。故朽人所写之字,应作一张图案画观之则可矣。④李叔同运用西洋画图案原则对中国书法与篆刻章法进行调和,这属于内部构成性的跨媒介性,在跨媒介指涉中的隐形指涉中运用了“形式模仿”,“依照西洋画图案之原则”是李叔同运用西洋画的图案原则对中国书法艺术与篆刻艺术的章法进行类比,另运用隐形指涉中的“部分复制”手段,将西洋画处理构图的方式结合在书法与篆刻章法的处理,这也是他在晚年书风转变时一个重要理论依据。李叔同认为在中西艺术融合上要坚持“自然流露”,而不是“故意表示”。

1928 年,李叔同致丰子恺的一封信中提及:所作之诗,就艺术上而论,颇有遗憾。一以说明画中之意,言之太尽,无有含蓄,不留耐人寻味之余地。一以其文义浅薄鄙俗,无高尚玄妙之致。就此二种而论,实为缺点。⑤李叔同理想诗歌与绘画不能因“以画绘诗”或者“以诗绘画”而丢失“言外之意”,当诗歌和绘画同一呈现时,两者需要留下“耐人寻味之余地”。运用跨媒介视角来看,李叔同的诗画观属于内部构成性的跨媒介性,是隐性的跨媒介指涉中的“唤起”,绘画中呈现诗词作品的生动描述。当诗歌、绘画、书法、篆刻、音乐同时呈现在一个媒介中,李叔同认为应在各门类艺术形式独立的基础上,在整个序列中彼此协调和关照。

李叔同在修行佛学时曾提到:《法华经》有云:“是法非思量分别之所能解……”“是字非思量分别之所能解……”因为世间上无论哪一种艺术,都是非思量分别之所能解的……同时要离开思量分别才可以鉴赏艺术,才能达到艺术的上乘的境界。⑥李叔同的悟性极高并认为学习要“思量分别”,但是想要追求艺术的最高境界,则不是“思量分别”能够做到,而是要靠“内在修养”才能达到,并且用自己学习书法的经历印证了这个观点。从跨媒介视角来看,李叔同参悟佛学思想并实践在自己的书法上,这是外部构成性的跨媒介性。利用“跨媒介转换”将佛学的戒律运用在笔墨上。李叔同晚年的书法风格呈现出的安静祥和,弱化棱角,正是佛学影响下书法修行境界的写照。

在叙述过程中,不论叙事过程中如何进行跨媒介行为,书法的笔意伴随始终,作为视觉审美的对象,书法风格是被表述并被指涉的对象。有趣的是,李叔同这种书法风格的形成,是通过佛学对世间万物的参悟以“形式模仿”真的再现方式于纸面呈现。多次反观李叔同的书法,他用古雅纯净的笔墨技法,自然流露在空阔禅境的世界中,恰如一泓静水,无一丝波折,巧妙地契合了艺术上的大化之境,进而迸发出强烈的视觉冲击。

二、从“跨媒介叙事”的表现看李叔同书法风格的变迁

在欣赏传统的作品中,理论往往站在观者的视角对其形式、风格、内容进行阐述,但当面临行为艺术、偶发艺术等媒介种类多元化的艺术作品时,人们应该站在艺术家的角度,通过思考“如何做”来对艺术作品进行欣赏与评价。同样,我们站在李叔同创作的视角运用“如何做”的逻辑来欣赏李叔同的书法,则会看到,他将多种媒介形式如何一一表现在书法作品上。例如李叔同认为:“章法五十分,字三十五分,墨色五分,印章十分……在艺术上有所谓的三原则,即:1.统一;2.变化;3.整齐,这在西洋绘画方面是认为很重要的。”⑦

作为一位学识渊博的艺术家,李叔同精通西洋画、书法、篆刻、戏曲、诗词等,并成为中国近现代艺术的先驱,但是当李叔同39 岁时出家之后,便一心遁入佛门,潜心研究佛学。诸艺具舍,唯书法不废。1928 年,李叔同49 岁开始在福建闽南居住至1942 年,并于1942 年圆寂于泉州晚清室,享年63岁,在此期间书法艺术达到最高峰,其书法艺术风格轨迹可以体现他一生的思想轨迹,达到“无意于佳乃佳”的艺术境界。

1938年,李叔同在佛教养正院讲学时曾感慨:“出家人唯一的本分,就是要懂得佛法……而于有空的时候,写写字也未尝不可,写字如果写到了有个样子,能写对子、中堂,来送与人,以作弘一法师的一种工具,也不是无益的。”⑧李叔同在出家之前对于中国书法古代碑帖的临摹已经到达了一定境界,并且对于创作也同样具有特色,从上海书画出版社出版的《弘一法师书法集》中可以看到李叔同书法风格的变迁。

(一)广泛学古

李叔同在1918 年之前学习书法博采众长,对篆书、隶书、楷书、行书、草书样样精通,有着深厚的书法实践功底。这时的李叔同的行书和楷书作品学习了宋代的苏轼和黄庭坚的风格,例如《行书王次回和孝仪看灯词》。李叔同在很短的时间内掌握了苏轼的笔法与书写节奏,并显示出了他的才华。另外,随着对北碑的学习不断深入,书法风格开始走向雄强沉稳,如临摹魏碑中经典的《始平公造像》可称形神具备,但他此时的书法创作受《张猛龙碑》影响最为深远。丰子恺曾评价李叔同书法:“他的字,功夫尤深,早年学黄山谷,中年转研北碑,得力于《张猛龙碑》尤多。”⑨其笔画特征与《张猛龙碑》的笔画特征相差无几,正是遵守中国传统书法的规范要求,用笔斩钉截铁,表现雄厚阳刚的书法风格,在遵循古法的基础上,不轻易越过古人。纵观李叔同这一书法时期,我们可以看到他由帖转碑的大方向。倘若说少时学篆书和苏、黄行书奠定了他一生书法艺术的地基,那么他青年时期尝试将黄庭坚书风与魏原告书风相互结合,并形成自己独特的艺术风格。

(二)风格初创

在1918年至1931年期间,由于李叔同遁入佛门在书法风格上有了明显的变化。通过对佛法戒律的不断理解在之前写碑刻书风的基础上探寻了一种佛门僧人应有的写经书法风格。印光法师见李叔同的书风透露北碑气息并劝:“写经不同于写字屏,取其神趣,不求工整。若写经,宜如进士写策,一笔不容苟简,其体必须依正体。若坐下书札体格,断不可用。”⑩李叔同自此幡然醒悟,佛界自有佛界之书格,遂改依晋唐楷式,并自觉探索佛学与书学的契合。书写中,将《张猛龙碑》的险绝、《始平公》的宽厚、钟繇楷书的雍容自然与篆隶的高古劲涩相互融合,作品中,字法还带有章草的韵味,字的距离慢慢拉开营造空灵之感。如作品《南无阿弥陀佛》中表现的线条开始变得空灵、简洁,虽然带有碑刻书法的痕迹,但是仍以圆笔为主,相较于刚出家时期时更增加了一股内敛平和之气。

(三)个性确立

在1932 年至1942 年,李叔同已经探寻出自己的书写风格,并在此基础上向简静圆融的书风发展。李叔同对于以书事佛的态度可令人感受到书法艺术中渗透出的浓重的宗教内涵。在此期间,李叔同四处游历并将自己对佛法的参悟运用于笔尖,这是李叔同书法气韵生成的重要原因。作品《悲欣交集》是李叔同绝笔之作。在生命的最后时刻,李叔同再也抑制不住内心情感的波动,反常于之前的内敛隐忍之态,于是以浓墨写下了“悲欣交集”四字,书写伴随着李叔同情绪的上扬并进入到了一个高潮。书写的沉重可以看作为流露于纸面上的悲剧。这是李叔同深思熟虑后的举动,目的是告诉人们:人的价值,人的成功是来之不易的,生命存在的状态是可以优美的。中国的文化、中国的众生虽然有着不同的坎坷与苦难,但仍然充满希望和无限美好。这既表现出李叔同对一生探索佛学的体悟,又表现出对自身生命即将终止的感伤。李叔同的一生为世人构建和展示了一种“风姿绰约的美”并向世人传递一种生命存在的力量与希望。

综上所述,李叔同书法风格的变迁是因天赋异禀和后天努力的互构发展形成的。在1905年至1911年,李叔同赴日本留学,在此之前,他已经具有了普世关怀与理性实践的意识并且以民族文化艺术为根本。在留学期间,李叔同不断扩展视野,学习西洋艺术的技法原理,如图案构成法。这也印证了李叔同的书法风格变迁符合多媒介共存现象,其中书法的多媒介性价值体现在笔墨,这往往叠加在书写内容之上。书法艺术在多媒介性类型中最为明显的是笔墨属性,其次是超媒介性,这类型下又分为跨媒介可复制性和媒介转换性。李叔同书法运用的笔墨形态作为审美关注对象,线条的质感得益于书写运动而呈现出点画的美感,在篆刻中,笔墨跳出媒介限制并再现了点画的意趣,这种跨媒介性相对隐晦。

三、结语

李叔同平淡空灵,简净平和的书法艺术风格来源是其书法修养,文学造诣,审美倾向,人生阅历等多方面影响因素共同作用的结果。其中,佛教修行的经历以及佛学思想的影响是书法风格形成的关键,也是“书如其人”书学观念的典型体现。从跨媒介视角下重新审视李叔同的书法,则会发现,李叔同运用佛学、诗词、音乐、戏剧、绘画、篆刻等多种艺术语言与书法艺术相互激发。参照维尔纳·沃尔夫有关跨媒介性的类型学地图的角度来观照李叔同的书法作品,可以将其归属于类似文学上的“跨媒介叙事性”。

注释:

①亚里士多德,陈中梅译注.诗学[M].商务印书馆,1996:27.

②陈望衡.中国古典美学史[M].湖南教育出版社,1998:706.

③熊秉明.书法和中国文化,书法与中国文化[M].上海:文汇出版社,1999.

④陈飞鹏整理.弘一法师书信全集[M].文物出版社,P476.

⑤陈飞鹏整理.弘一法师书信全集[M].文物出版社,P175.

⑥弘一法师书法集[M].上海书画出版社,1993:144.

⑦弘一法师书法集[M].上海书画出版社,1993:145.

⑧弘一法师书法集[M].上海书画出版社,1993:147.

⑨丰子恺.青年说弘一法师,《弘一大师全集》第10册,第217页.

⑩中国教育学会书法教育专业委员会编,近现代书法史,天津古籍出版社,第279页.

——《李叔同—弘一大师年谱长编》评介

——《李叔同——弘一大师影像》简评