管形钢板与纯钛爪形环抱器治疗多发肋骨骨折的疗效比较

张荣灿,何武兵,陈品华,王若礼,何雪义

福建医科大学省立临床医学院, 福建省立医院急诊创伤外科, 福建省创伤医学中心, 福建省急诊医学重点实验室,福州 350001

肋骨骨折是创伤外科常见的一种疾病,占所有钝性创伤患者的10%~39%,占创伤相关病死率的25%[1-2]。2根或2根以上肋骨骨折称为多发性肋骨骨折[3]。当多根多处肋骨骨折或合并严重肺损伤,导致胸壁不稳定而发生严重的呼吸、循环功能障碍时则需要手术治疗。研究[4-5]表明钢板、环抱器、可吸收钉、髓内钉以及克氏针等对多发性肋骨骨折均有一定的临床效果,但目前对于多发性肋骨骨折的手术固定方式尚无金标准。笔者回顾分析了2015年1月1日—2021年5月31日福建省立医院收治的72例多发性肋骨骨折患者的临床资料,比较1/3管形钢板与纯钛爪形环抱器治疗多发性肋骨骨折的疗效,为临床选择最佳的内固定方案提供参考依据。

临床资料

1 一般资料

(1)年龄18~80岁;(2)三维CT确诊为多处肋骨骨折(≥3根),伴有明显移位;(3)无手术禁忌证。排除标准:(1)伴有严重颅脑损伤,格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma scale,GCS)>12分;(2)合并颈椎损伤伴呼吸功能障碍;(3)既往有胸廓畸形、脑血管后遗症。

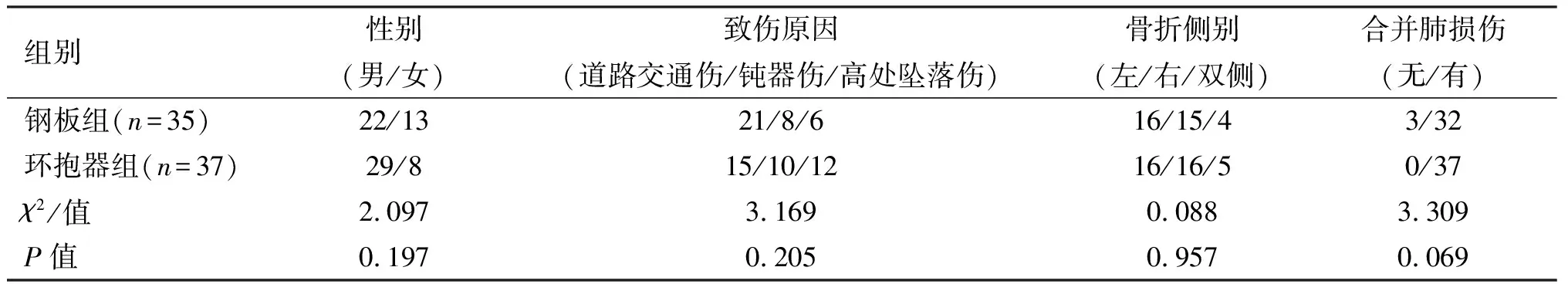

根据手术中使用内固定材料类型将72例患者分为钢板组和环抱器组,其中钢板组35例,男性22例,女性13例;年龄32~72岁,平均51.6岁;环抱器组37例,男性29,女性8例;年龄34~79岁,平均52.2岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P均>0.05),见表1。本研究经福建省立医院医学伦理委员会批准(No.K2021-07-043),患者均知情同意并签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料比较[n(%)]

2 治疗方法

患者均进行全面的术前评估,包括行胸部X线片、肋骨CT平扫及三维重建明确肋骨骨折,手术均在笔者医院完成。手术采用的1/3管形钢板由福州美林远航医疗器材有限公司提供;纯钛爪型环抱器由常州华森医疗器械有限公司提供。

2.1钢板组 气管插管静脉复合麻醉后,取健侧卧位,根据骨折部位选择切口,依次切开皮肤、皮下浅筋膜,沿肌纤维走行分离组织,暴露骨折断端,复位钳复位后,选用适合大小的1/3管形钢板,采用专用塑形器,预弯塑形后置入钢板使其与肋骨表面紧贴,骨折两端予锁定螺钉固定,冲洗伤口,严密止血,逐层缝合切口。

2.2环抱器组 麻醉方式、体位及显露方法同钢板组,暴露骨折近、远端各2cm,剥离肋骨上下缘,复位钳复位后,取合适大小的爪型环抱器置入,采用专用钳夹持4对爪足、使其贴紧肋骨骨折段,避免过松或过紧。冲洗伤口,严密止血,逐层缝合切口,视情况置入胸腔闭式引流管。

2.3术后处理 术后均常规给予抗生素预防感染、吸氧,止痛,雾化化痰,并鼓励患者咳嗽,促进痰液排出及肺功能锻炼促进肺复张;对危重患者行气管插管或气管切开呼吸机辅助呼吸等;若有留置胸腔闭式引流管,根据引流液情况结合胸片拔除引流管。

3 观察指标

比较两组手术时间、术中出血量,胸腔闭式引流管率、引流管置管天数,住院时间,术前和术后视觉模拟评分(visual analogue score,VAS),住院费用、住院费用影响因素和术后并发症等。

4 统计学分析

结 果

1 围术期情况

患者均顺利完成手术,术中未见严重血管、神经损伤,钢板组与环抱器组术前VAS比较差异无统计学意义(P>0.05)。环抱器组术中出血量、手术时间、胸腔闭式引流管率、引流管置管天数及住院天数均优于钢板组,差异有统计学意义 (P均<0.05)。见表2。

表2 围术期情况

2 住院费用及其影响因素

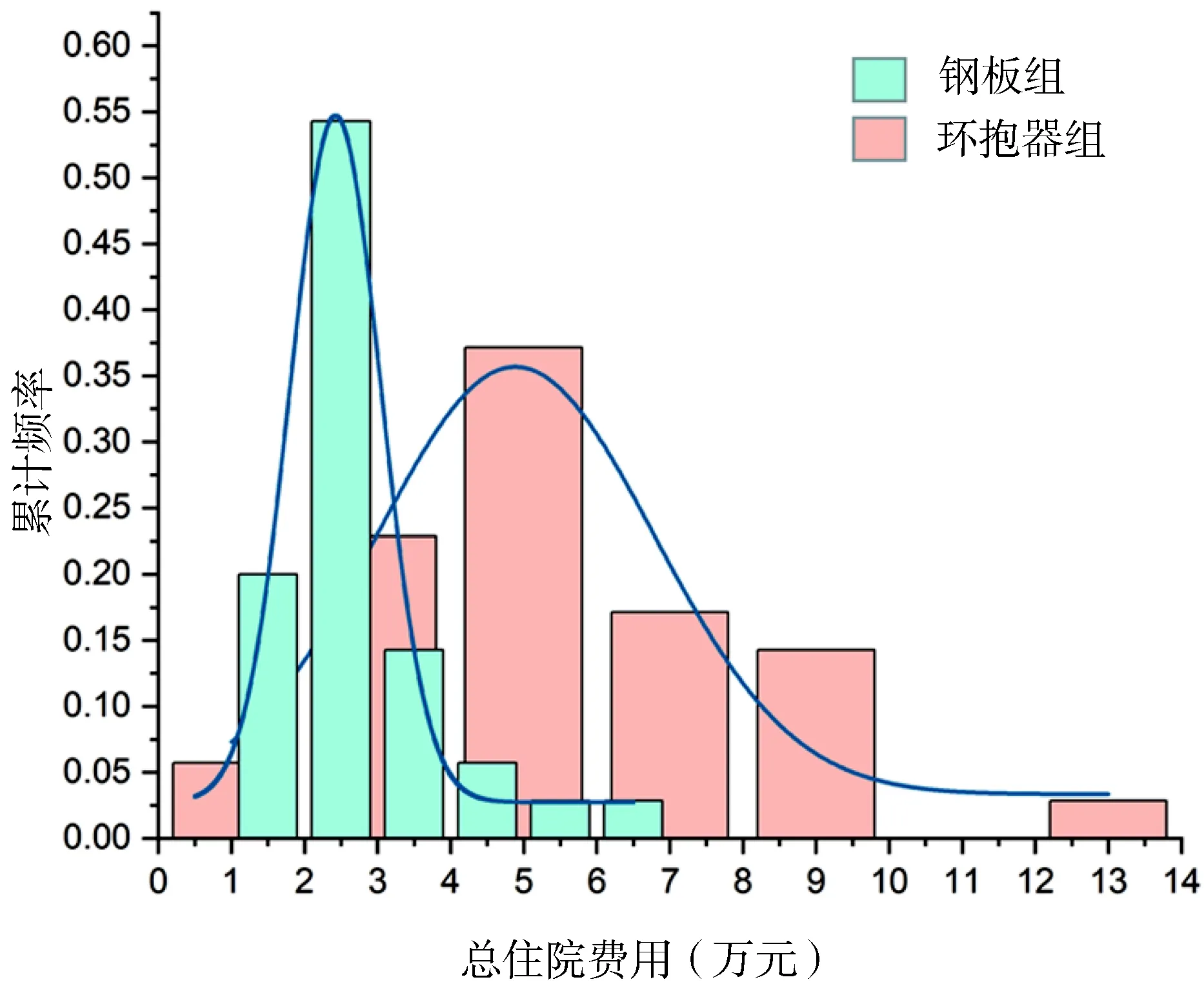

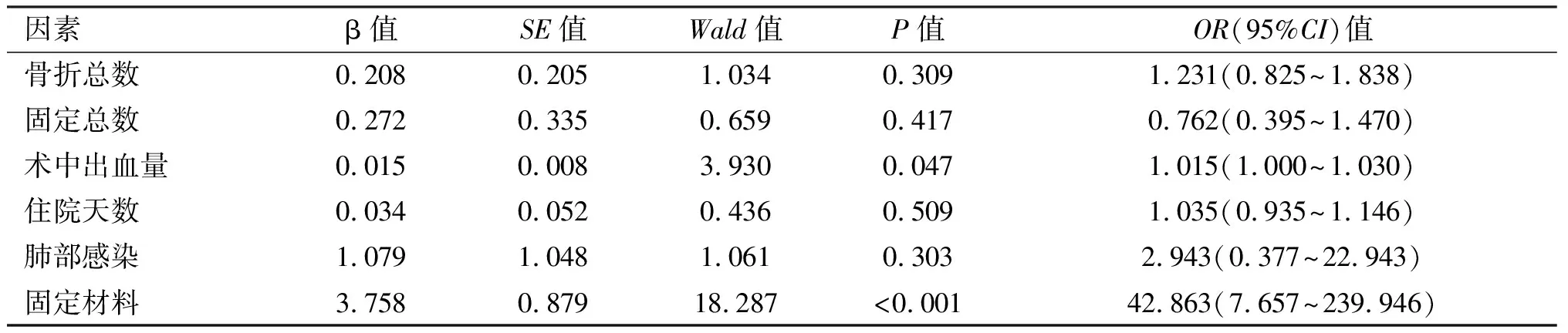

钢板组住院费用(5.76±2.39)万元,较环抱器组住院费用(2.74±1.04)万元高,差异有统计学意义(P<0.05),进一步分析两组的住院费用频数分布,环抱器组住院费用平均为2.74万元,住院费用频率相对较集中,花费最大者不超过7万元,而钢板组平均费用为5.76万元,35%患者落在此范围,不同患者间住院费用差别较大(图1)。除了手术方式不同,尚有住院天数、合并肺炎、肺损伤、肋骨骨折数量及固定总数等其他因素可影响住院费用,多因素Logistic回归分析结果显示住院费用主要与采用的手术方式和术中出血量相关,采用1/3管形钢板内固定手术及术中出血量大者住院费用增加。见表3。

图1 钢板组及环抱器组住院费用频数分布图

表3 多发性肋骨骨折内固定术住院费用影响因素

3 术后并发症情况

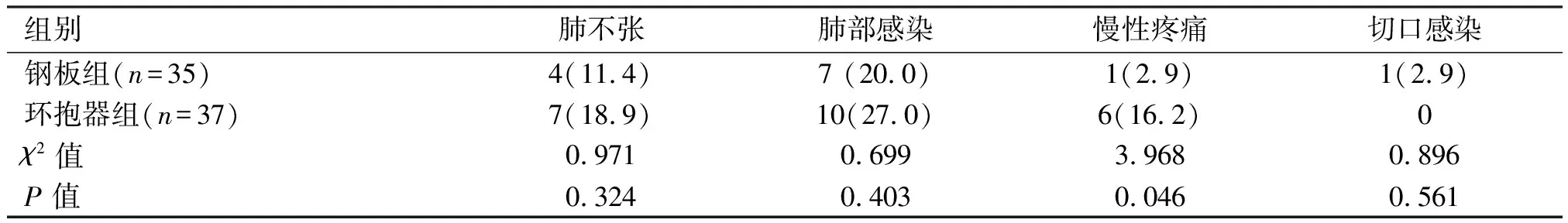

出院后均获得随访,随访时间 2~7个月,平均4.6个月,复查X线胸片或胸部CT提示骨折断端对位对线良好;钢板组及环抱器组术后肺不张率分别为11.4%和18.9%(P>0.05);两组患者术后均常规预防性使用抗生素,钢板组肺部感染发生率为20.0%,环抱器组为27.0%(P>0.05);环抱器组慢性疼痛率为16.2%,钢板组长期慢性疼痛发生率为2.9%(P<0.05)。钢板组切口感染率为2.9%,环抱器组均未见切口感染,差异无统计学意义(P>0.05),两组患者术后均未出现骨不愈合或延迟愈合等情况(表4)。

表4 多发性肋骨骨折内固定术后并发症情况[n(%)]

讨 论

肋骨骨折常见的致伤因素有道路交通伤、高处坠落伤、重物钝性撞击等,严重的多发肋骨骨折有较高的致死、致残率,在老年人群中多根肋骨骨折患者的病死率高达20%[6],其严重程度及病死率随着肋骨骨折数量的增加而增加[7]。

胸部是一个复杂的三维结构,不同部位的解剖结构不同,多发肋骨骨折切开复位内固定术应考虑肋骨骨折部位周围的解剖结构。第1和第2根肋骨位于身体深处,难以暴露,活动度低,涉及周围的重要血管和神经,因此手术风险相对较高。第11和第12根肋骨是浮肋,活动度大、骨折后对呼吸影响不大。除非肋骨明显移位,导致血管、神经、胸部或腹部器官损伤、器官嵌顿、肺疝或明显的胸壁畸形,否则不建议进行外科内固定,因此临床中大多数固定4~10肋。同时肋骨具有薄的内外皮质,使假体固定困难且有时不可靠,每根肋骨的弯曲角度、纵向扭曲角度均是不可忽视的重要参数,且肋骨会随着呼吸不断运动,并且在咳嗽和打喷嚏时会突然更有力地运动,给肋骨骨折内固定带来了一定的挑战。

有明确手术指征的多发肋骨骨折建议早期进行手术切开复位内固定治疗[8],以减少疼痛和炎症,防止骨不连,改善肺通气功能。各种非手术治疗如夹板、石膏和外固定等可以起到复位固定的效果,但由于肋骨参与呼吸运动,肋骨骨折后疼痛会剧烈并加重感染、出血和胸廓不稳定等,很难通过非手术固定肋骨骨折碎片,肋骨骨折切开复位内固定应用肋骨骨折复位和固定的基本骨科原则,恢复胸壁的稳定性,减轻疼痛、呼吸衰竭和骨不愈合。研究发现入院后24h内的肋骨骨折切开复位内固定手术时间较短,预后较好[9]。一般来说,在受伤后72h内进行肋骨骨折切开复位内固定在技术上是可行的,国际肋骨骨折指南也提倡在这个时间窗内进行手术[10]。若患者合并严重肺挫伤或更致命的损伤,如严重头部损伤、腹部器官损伤、严重盆腔骨折和出血,则采用损害控制手术的原则,即在紧急情况下,首先采用简单的悬挂/牵引来矫正连枷胸导致的反常呼吸,处理致命损伤,改善血流动力学,然后给予内固定[10]。

本研究观察显示1/3管形钢板术中出血量较纯钛爪形环抱器增加明显。1/3管形钢板是采用纯钛,易塑形,贴附性良好,低切迹设计,减少软组织激惹。其优势在于通过螺钉加固,固定效果显著;由于肋骨锁定接骨板直接固定于肌肉下骨膜外,较少剥离骨膜和肋间血管神经,损伤肋间神经和血管可能性小,并可以减少术后对肋间神经的刺激,降低术后胸壁慢性疼痛的发生率。但是,本研究多为肋骨多根、多节段骨折,大跨度钢板更有利于胸廓形态的恢复,对术野暴露的要求较高,且需要术中电钻钻孔、测深、预弯钢板等操作,故手术时间较爪形环抱器长。术中多需要充分显露骨折端,对于不易暴露的位置如肩胛下的肋骨骨折难以固定,有其应用的局限性,且存在选择的锁定螺钉过长损伤胸腔内器官可能。本研究还观察到环抱器组的手术时间及住院天数较短,与其操作简便、手术需要暴露的术野范围小有关。本研究结果显示纯钛爪形环抱器组术后慢性疼痛发生率较钢板组明显增加,术后出现顽固性疼痛需要二次手术的患者人数较多,考虑与环抱器采取环绕固定,术中需要剥离肋骨上下缘的骨膜、易伤及肋骨下缘的血管神经束,术后出现神经卡压、激惹的概率较高有关。对于术前或治疗中出现的疼痛,有研究指出硬膜外和椎旁阻滞已被推荐作为肋骨骨折疼痛的多模式方法的一部分,但其在创伤重症监护室中应用往往具有挑战性,前锯肌平面阻滞有潜力作为胸壁镇痛的替代方法[11]。患者术后慢性疼痛的管理仍困难,需要更好的术前评估和合适的手术方式及内固定材料选择。

目前对于多发肋骨骨折手术治疗的有效性研究较多,但有关住院费用等方面的研究尚少,本研究结果显示1/3管形钢板住院费用平均为5.7万元,而纯钛爪形环抱器为2.7万,因爪形环抱器后期慢性疼痛发生率明显增加,对于因慢性疼痛而再就诊多在门诊,且因慢性疼痛而导致返工时间延长等经济效益较难估算,这两者间对经济效益的比较仍较难实施。但笔者的结果显示与国外相比,中国患者多发肋骨骨折住院费用明显低。一项美国国家医保局的研究结果显示每位肋骨骨折患者的住院平均成本为10 169美元,10年内国家支出为36.4亿美元,肋骨骨折住院费用从2007年的2.09亿美元增加到2016年的4.69亿美元。与单根肋骨骨折患者相比,多根肋骨骨折和胸部骨折的住院费用分别高3%(P=0.001)和5%(P=0.02)。较高的损伤严重度评分、受伤身体部位总数和较长的住院时间与较高的肋骨骨折住院费用相关[7]。而本研究采用多因素Logistic分析,结果显示较高的住院费用与手术方式及术中出血量相关,与肋骨骨折数量似乎无明显相关性,不排除本研究样本量较少影响统计结果的可能性。本研究存在病例数量偏少,为单中心研究,回访时间短等局限。

综上所述,环抱器组较钢板组手术时间较短,术中出血量少,住院时间短,住院费用少但术后慢性疼痛率高。应用纯钛爪形环抱器治疗多发肋骨骨折相对1/3管形钢板具有更多的优势,值得临床推广。

作者贡献声明:张荣灿:研究设计、论文撰写;何武兵、陈品华:设计研究思路、论文修改;王若礼、何雪义:病例随访、数据收集整理

——2015环抱创新创业大赛激活年轻创业群体