2020年苏州市道路交通伤特征与预防策略

张 克,陈恒峰,林 岐,徐 峰

1.苏州大学附属第二医院急诊科,江苏 苏州 215000; 2.苏州大学附属第一医院急诊科,江苏 苏州 215000; 3.苏州市急救中心,江苏 苏州 215000

道路交通伤(road traffic injury,RTI)是全世界面对的一个重要的公共健康问题[1]。迄今为止,全世界超过3 000万人在道路交通事故中死亡,每年约2 000万~3 000万人发生RTI ,大约120万人死亡,RTI 已成为危害人类健康的主要原因之一,给受害者、家人和国家造成巨大的经济负担[2-3]。在我国,电动自行车逐渐成为人们出行的主要交通工具,围绕电动自行车产生的RTI也逐年增多,甚至成为国内交通事故的主要构成。现阶段国内外对RTI研究尚不深入,在创伤中心建设中,院前救治环节尚处于起步阶段,本研究通过对2020年苏州市RTI 院前急救数据的一般情况和伤情构成进行分析,以此探究RTI的预防应对方案,为RTI患者得到更良好的救治提供理论依据。

对象与方法

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄≤98岁;(2)唯一致伤因素是道路交通伤。排除标准:(1)120救护车到现场无人;(2)拒绝提供病史;(3)性别、年龄、生命体征、评分等数据资料不完整。

回顾性收集2020年苏州市区道路交通伤患者共24 820例,根据上述纳入与排除标准,最终有22 250例患者符合本研究。

2 分组

依据患者出行交通工具分为:步行、自行车、三轮车、电动车、摩托车、汽车。依据患者年龄分为:未成年组(≤18岁)、青壮年组(19~60岁)及老年组(>60岁)。依据患者受伤部位分为头颈部、胸腹部、脊柱骨盆、四肢。苏州市院前急救信息系统应用创伤指数(trauma index,TI)进行评分,根据TI评分将患者分为轻度创伤(1~9分)、中度创伤(10~16分)及严重创伤(≥17分)。将事故前饮酒的RTI 患者定义为饮酒相关患者。将现场检测呼吸心跳停止的患者定义为现场死亡患者。

3 观察指标

(1)分析RTI患者的性别、年龄段与出行方式的关系,统计一日内各时间节点、不同受伤部位的人数及比例;(2)分析出行方式、不同年龄组、受伤部位与伤情严重程度的关系;(3)统计分析饮酒相关RTI与性别、受伤部位、受伤严重度、出行方式的关系;(4)统计死亡患者受伤部位分布及出行方式分布情况。

4 统计学分析

应用SPSS 22.0统计软件进行分析。计数资料使用[n(%)]进行描述,构成比组间比较使用卡方检验,等级资料采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1 道路交通伤一般情况

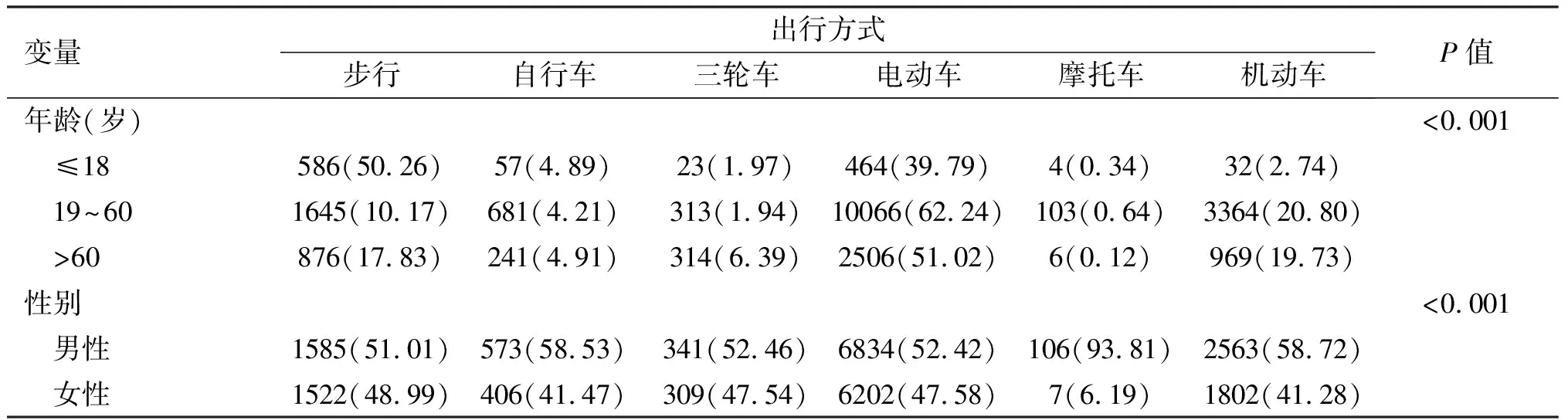

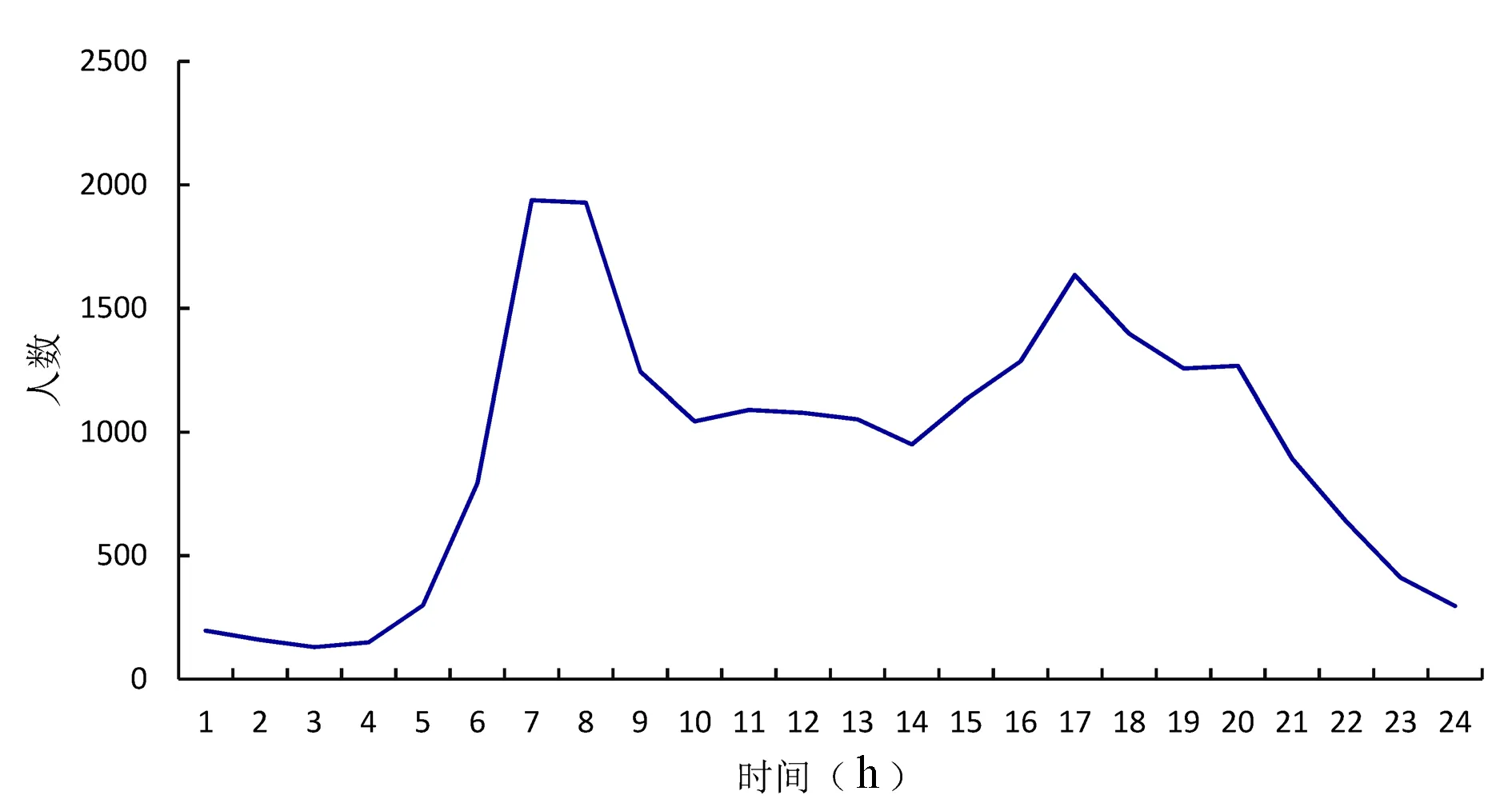

2020年1月—12月苏州市院前急救接诊RTI 患者共22 250例。其中男性人数占比较高为12 002例(53.94%),女性10 248例(46.06%)。青壮年组(19~60岁)RTI 患者主要出行方式为电动车为10 066人(62.24%),在摩托车出行中男性占比较高为106人(93.81%),差异均有统计学意义(P<0.001)。见表1。RTI 发生时间以白天为主,6时~10时及16时~20时存在两个高峰(图1)。

表1 RTI 患者人群基本特征[n(%)]

图1 道路交通伤发生时间趋势

2 患者受伤部位与出行方式情况

根据患者受伤部位分为头颈部、胸腹部、脊柱骨盆、四肢。受伤部位以四肢及头面部为主,各出行交通工具在受伤部位间差异无统计学意义。RTI患者受伤部位分布情况见图2。

图2 出行方式与受伤部位关系

3 受伤严重程度

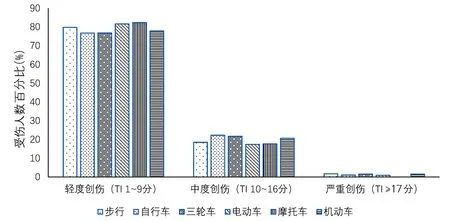

院前急救信息系统应用TI对RTI患者进行现场评分,评估受伤严重程度。所有患者平均TI评分为6.3分。步行人群发生严重伤比例1.71%明显高于自行车1.02%、三轮车1.54%、电动车0.94%、摩托车0.00%、机动车1.53%(P<0.001)(图3)。老年患者发生严重伤比例1.49%高于未成年0.86%及青壮年人群1.11%(P<0.001)(图4)。头颈部受严重伤比例2.72%明显高于胸腹部0.19%、脊柱骨盆0.12%及四肢0.05%(P<0.001)。见图4。

TI:创伤指数

TI:创伤指数

4 饮酒相关RTI

在RTI 数据中,共统计饮酒后交通伤372例,其中男性362例,女性10例,男性占比97.31%,显著高于未饮酒男性53.20%(P<0.001)。按受伤部位区分,70.43%的患者发生头颈部创伤,显著高于未饮酒人群40.52%(P<0.001)。按受伤严重程度区分,饮酒人群发生严重创伤(TI≥17分)比例2.42%明显高于未饮酒人群1.16%(P<0.001)。从出行方式看,相较其他出行工具相比,饮酒后骑自行车、电动车或驾驶机动车更易出现受伤(P<0.001)。见表2。

表2 饮酒相关RTI的性别、受伤部位、受伤严重度、出行方式的分布情况[n(%)]

5 现场死亡相关

院前急救共确认现场死亡患者112人,其中91.1%人员包含头颈部创伤。根据不同出行方式分组,电动车死亡51例(45.54%),步行死亡27例(24.11%),机动车死亡25例(22.32%),三轮车死亡6例(5.36%),自行车死亡3例(2.68%)。

讨 论

国内RTI 每年发生数百万起,直接伤亡人数达到数十万,经济损失高达数十亿元[4]。RTI 已成为国内的一项重要公共卫生问题,影响到多数人的生命财产安全。

本研究中19~60岁16 172例(占72.7%),60岁以上4 912例(占22.1%),青壮年为创伤的主要人群组成,老年人较易发生严重创伤(P<0.001)。因此,创伤急救知识普及尤其重要,医务人员应从多种渠道加强创伤急救知识普及和宣传,内容包括但不限于止血、包扎、固定、心肺复苏等相关知识。其次RTI发生时间以白天为主,6时~10时及16时~20时存在两个高峰,这导致了高峰段120可能出现出车延迟情况,应加强高峰段120急救车辆及医务人员配备,加强此时间段的急救质量监控,保证患者第一时间得到优先抢救。本研究表明步行人群发生严重创伤比例1.71%明显高于其他出行方式(P<0.001),步行人群在交通事故中没有车辆提供的外壳保护,且未佩戴安全头盔,身体直接暴露在外面,故更容易发生严重伤害。因此步行人群应特别注意遵守交通规则,在夜间、雨雪、雾霾等天气可以考虑穿着高能见度服装。

在中国,电动车作为一种特色的出行工具,具有出行方便、速度快的优点。随着电动车在我国保有量的增加,电动车相关RTI 目前已成为所有RTI 的主要类型之一,且仍有继续上升的趋势[4]。在实际道路上,电动车作为非机动车往往因违法成本小、速度快难以管理而产生各种违章行为,且由于两轮车体积小速度快,容易被机动车忽视,增加发生RTI的概率,同时缺少机动车结构和保护装置,使头部完全暴露在外面,乘员更容易受到撞击和更大的创伤。本研究中,电动车相关RTI是主要的受伤类型,共有13 036例(占58.59%)。且头颈部发生严重创伤比例明显高于其他部位(P<0.001),因此驾乘电动车的人员应该特别保护头颈部。针对电动车相关RTI ,笔者认为可通过加强推广佩戴头盔以及加强非机动车规范行驶管理两个方面进行。2018年联合国全球道路安全状况报告中指出:头盔可以使头部受伤的风险降低69%[5]。国内外多项研究表明,佩戴头盔可降低骑乘者发生头部创伤、颈椎损伤、神经系统创伤的风险[6-9]。2020年7月苏州市发布了关于驾乘电动车佩戴安全头盔的通知[10],从政策上推广了电动车安全头盔的佩戴,对于减少电动车相关RTI 起到了积极推动作用,具体改善效果有待后续进一步研究。

酒后驾驶是导致RTI 的重要危险因素之一,也是交通安全常年存在的主要问题。酒精作为神经抑制剂,导致人饮酒后注意力下降,反应迟钝,更容易发生严重RTI[11]。同时发生事故时往往缺少基本的自我保护反射,根据本研究的结果,发生头颈部创伤的比例更高,更容易产生严重后果。但较其他出行工具相比,饮酒后骑自行车、电动车或驾驶机动车更易受伤(P<0.001)。考虑为两轮车本身稳定性较差,车速快,酒后骑乘者往往平衡力、反应力较差,骑乘两轮车时极易摔倒发生交通事故。相对于目前对酒后驾车的严格执法,酒后驾驶电瓶车、自行车等非机动车的管理目前仍较松懈,驾驶员往往存在侥幸意识,这也是导致饮酒相关RTI 的安全隐患之一[12-13]。针对饮酒相关RTI ,笔者建议进一步加强酒后驾驶的执法力度,包括酒后驾驶非机动车,应加大相应惩罚力度,提高违法成本,形成刑罚威慑,同时形成社会监管体系,使得饮酒人群撇除侥幸心理,避免酒后驾驶。

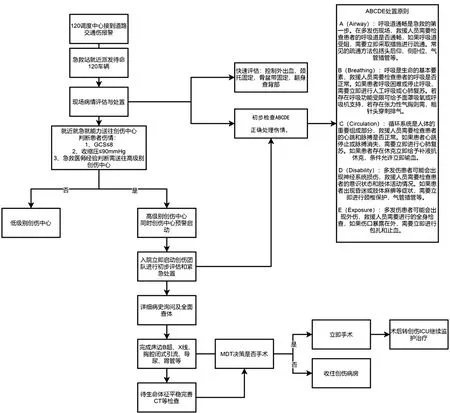

RTI 的特点是伤情复杂,涉及解剖部位多变且致伤机制复杂[14-15]。对于严重创伤,其救治关键点在于受伤后1h内的“黄金时刻”[16-17]。RTI具体处置流程全国尚不统一,笔者将苏州大学附属第一医院创伤中心创伤救治流程展示如下(图5),依此对道路交通事故各个环节进行质量监控。

GCS:格拉斯哥昏迷评分;MDT:多学科团队

在创伤中心救治体系中,最重要的质控指标之一就是时间,通过对院前院内各个环节的质控,使患者的检查、抢救、手术等时间不断缩短,RTI救治能力不断上升。推动创伤中心救治体系建设,对于RTI尤其是严重创伤的救治可以起到积极作用。苏州大学附属第一医院作为区域创伤中心,在进一步提升创伤救治水平的同时,联合各级医院,努力推广创伤中心模式,使各级医院提升相应的救治水平,最终形成区域化创伤救治网络体系。最终目的是达成RTI尤其是严重创伤的更早期救治,降低交通事故的病死率和致残率,提高居民生活质量。

综上,道路交通伤伤情多变,不同人群其伤情预后差异较大。根据目前的研究结论,应进一步加强医务人员及相关部门对于RTI的关注及改进,进一步加强创伤中心体系建设,依托救治体系改进RTI 患者的救治流程,再通过信息化数据库收集改进后的数据,最终达成闭环。合理安排医疗资源,积极救治事故患者,降低病死率,提高居民健康水平。

作者贡献声明:张克:资料搜集、论文撰写、修改及审校;陈恒峰:资料收集、论文撰写、文献检索;林岐:数据整理、统计学分析;徐峰:研究指导、论文修改、经费支持