李征与新疆文物考古研究所藏敦煌写本《大乘入楞伽经》

袁 勇

(北京大学 历史学系, 北京 100871)

一、 引言

吐鲁番学家李征(1927-1989) 先生去世前夕, 曾将部分遗稿交给时任新疆文物考古研究所所长王炳华先生保存。 2019 年, 在李征逝世三十周年之际, 王先生将这批文献郑重托付给新疆师范大学黄文弼中心保管并利用。 笔者受黄文弼中心委托, 整理和研究这批遗物中与“写本《大乘入楞伽经》 ” 相关的一组材料。

1958 年, 李征经黄文弼先生推荐调进新疆博物馆, 后转入新疆文物考古研究所,从事文物保护及考古研究。 此后, 李征一直在考古所工作。 自五十年代始, 他长期置身于新疆的田野考古工作之中, 先后九次参加了对吐鲁番阿斯塔那、 喀拉和卓晋—唐古墓的抢救清理和发掘工作; 1975 年, 国家文物局组织吐鲁番出土文书的整理、 出版工作,李征被借调到北京, 参加整理工作, 先后十二个寒暑, 在国家文物局古文献研究室从事这一工作①参见《吐鲁番学家李征同志》, 《新疆文物》 1989 年第4 期, 第1 页。。 得益于自身的考古经历与文书整理经验, 李征在文物鉴定方面积累了丰富的经验。 李征在申报考古所副研究员的“述职报告” 中写到“在古代文物鉴定方面,我三十年积累了实践经验”。

今新疆维吾尔自治区文物考古研究所(以下简称考古所) 所藏6 叶汉文写本《大乘入楞伽经》 即是经李征鉴定, 而入藏考古所的②新疆考古研究所最早成立于1960 年, 隶属新疆科学院哲学社会科学部。 1962 年精简机构, 考古研究所撤销, 工作人员调至该院所属民族研究所, 成立考古组。 1972 年, 又并入新疆维吾尔自治区博物馆, 与原博物馆文物队合并成立文物考古队。 1978 年9 月, 博物馆内考古队从博物馆分出, 成立新疆考古研究所,隶属于新疆社会科学院。 1986 年, 新疆社会科学院考古研究所改称为新疆文物考古研究所, 归自治区文化厅领导。 参新疆维吾尔自治区地方志编纂委员会编《新疆通志·文物志》, 乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2007 年, 第643 页。。 但是, 李征在这批写本入藏过程中所发挥的作用一直鲜为人知, 这6 叶写本自入藏考古所以来, 也长期无人问津。 直至近年, 才有骆慧瑛(香港中文大学) 与索琼(考古所) 两位学者先后撰文研究这6 叶写本, 并公布了写本的彩色图片③骆慧瑛《新疆出土〈楞伽经〉 ——考究其出处、 因缘与内容特色》, 沙武田主编《丝绸之路研究集刊》 第3 辑, 北京: 商务印书馆, 2019 年, 第187-205+420 页; 索琼《新疆文物考古研究所藏六页手抄经书考》, 《大众考古》 2020 年第9 期, 第49-52 页。。 两位学者的研究将这6 叶《大乘入楞伽经》 写本再次呈现给了学界, 但囿于材料的限制和种种原因, 上述研究都存在不同程度的缺陷, 特别是无法了解李征对这6 叶写本的鉴定工作和先期研究成果, 影响了她们对写本出土地点的判断④具体论证参袁勇《敦煌梵夹装〈大乘入楞伽经〉 写本研究》, 待刊。。

本文在李征遗留的材料的基础上, 一方面梳理李征与写本《大乘入楞伽经》 (6叶) 入藏考古所的因缘, 另一方面也揭示李征关于《大乘入楞伽经》 写本的研究工作与研究计划。

李征遗留的资料封装在一个文件袋中, 封面题名“写本《大乘入楞伽经》 研究报告(李征) ”。 文件袋中资料内容庞杂, 其中包括写本《大乘入楞伽经》 研究计划1份、 写本《大乘入楞伽经》 照片12 张⑤李征遗留的写本《大乘入楞伽经》 的照片共有两套, 每套12 张。 此文件袋中为其中一套, 编号K. 1-K.6, “K” 应为“考古所” 的拼音字母缩写, 同时用字母a、 b 分别表示写本正、 背面。、 写本录文6 页、 写本纸张检验报告1 份、 纸张的麻纤维分析图3 张、 资料便笺2 张和书信4 封。 其中, 两封书信出自李征, 一封书信出自文物收藏人张逌, 另一封出自刘明渊。

图1 张逌致文物商店的信

图2 李征与刘明渊的通信

图3 纸张厚度测量报告

二

文物收藏人张逌的信件揭开了6 叶汉文《大乘入楞伽经》 写本入藏考古所的序幕(图 1)。 我们对这封信件的内容录文整理如下:

文物商店: 佛经六页系过去家里老人(祖父张绍伯) 在南疆时所得(大约是

库车千佛洞), 请鉴定, 是否你馆收购? 请研究后告知。

文物收藏人张逌

住乌市天山区和平北路八号

一九七九. 二. 五

这封信件提供了几点重要信息: 第一, 张逌在信件开头直称“文物商店”, 可见这封信件并不是直接写给李征的, 而是写给新疆维吾尔自治区文物总店(简称“文物商店” )①新疆维吾尔自治区文物总店于1977 年开业, 参见蒲开夫等主编《新疆百科知识辞典》, 西安: 陕西人民出版社, 2008 年, 第941 页。。 此处的“文物商店” 充分体现了时代特色, 结合信件后文中的称呼“你馆” 可以看出,这个“文物商店” 应当就是当时设置在乌鲁木齐地区负责收集社会流散文物的收购站和临时保存所, 其主要任务之一便是将收集的流散文物提供给博物馆、 研究单位和学校作为陈列展览和研究对象。 而考古所是当地重要的文物部门和研究单位, 所以这封信件才会辗转送达李征的手中。 因此, 这6 叶写本实际是经由文物商店这一媒介, 才最终得以入藏考古所的。 第二, 张逌称“佛经六页系过去家里老人(祖父张绍伯) 在南疆时所得(大约是库车千佛洞) ”。 这说明6 叶写本是其祖父张绍伯所得②张绍伯(1867-1932), 字述侯, 光绪十二年(1886) 随时任新疆臬司(按察使) 荣霈入疆, 后考入俄文学馆(中俄学堂)。 民国杨增新主政新疆时期, 协助其处理新疆外交事务。 参见刘学堂《张其英遗稿考》,荣新江、 朱玉麒主编《西域考古·史地·语言研究新视野: 黄文弼与中瑞西北科学考察团国际学术研讨会论文集》, 北京: 科学出版社, 2014 年, 第375-386 页; 吴轶群、 郭静伟《张绍伯政治与外交活动初探》,《西域研究》 2021 年第3 期, 第35-43 页。 关于张绍伯的生卒年, 此处综合了两文的考证成果。, 而非其父亲张其英, 因此索琼论文中称这6 叶写本为张其英得自杨增新的信息不确③索琼《新疆文物考古研究所藏六页手抄经书考》, 第52 页。。 不过考虑到张绍伯曾是杨增新的重要幕僚, 我们也不能完全排除这6 叶写本确有张绍伯得自杨增新的可能。 今重庆市博物馆所藏敦煌写本《大智度论卷廿一》, 即为杨增新旧藏(敦煌县令张筱珊所赠), 卷后附有杨增新1908 年所书题跋④参见杨铭《杨增新等所藏两件吐鲁番敦煌写经》, 《西域研究》 1995 年第2 期, 第43-44 页。。至于文书的来历, 张逌所谓得自“南疆库车千佛洞” 似乎表明这一写本就是出自库车千佛洞, 这一说法恐怕有误(详见另文)。 按: 张绍伯从俄文学馆肄业后, 长期在喀什噶尔、 蒲犂(今塔什库尔干塔吉克自治县) 等地任职, 后来又任沙雅县知县(1908 年1 月至1909 年7 月), 修撰了《沙雅县乡土志》⑤关于张绍伯这一时期的任职经历, 参见吴轶群、 郭静伟《张绍伯政治与外交活动初探》, 第35-37 页。。 沙雅县(今属阿克苏地区) 的地理位置毗邻库车市(县级市), 距离库车千佛洞咫尺之遥, 这或为张逌推测这6 叶写本是其祖父得自库车的主要依据。 第三, 张逌写这封信的目的是“请鉴定是否你馆收购”。张逌是否随信附上了写本或写本照片, 我们不得而知, 但他的初衷正是希望文物商店(或考古所) 收购这6 叶写本。 而这封信的落款时间为1979 年2 月5 日, 距离索琼论文中提到的“捐赠” 时间—— “1981 年3 月”①索琼《新疆文物考古研究所藏六页手抄经书考》, 第49 页。, 中间相隔了两年时间, 在这期间张逌似乎改变了心意, 由“收购” 改为“捐赠”。

三

2022 年8 月4 日, 笔者访问考古所, 申请阅览了收藏在所中的这6 叶写本的原件。写本原件保存良好, 存于一木盒中, 其中一同保存的还有两封信文, 其内容大致相同,目的是为了表扬张逌捐赠佛经写本, 并决定为此奖给张逌“捐献文物奖金24 元”。 两封信文抬头并不相同, 一封是致“新疆大学人事处”, 因为张逌当时是新疆大学的一名锅炉工, 另一封是致“张逌”。 前者修改较多, 应该是首先完成的, 第二封则基本沿袭前者的内容。 据笔迹判断, 二信应为王炳华所拟。 信文书于“新疆维吾尔自治区社会科学院考古研究所” 稿纸, 落款时间为“1981 年3 月” (无具体日期), 信件最后为时任副所长穆舜英的批复意见, 落款时间为“1981 年4 月22 日”, 这两封信件后来应该正式行文并加盖公章后分别交给了新疆大学人事处和张逌本人, 有穆舜英批复的底稿则作为档案文件, 与文书一同被保存在考古所。 至此, 我们才真正弄清了张逌捐赠这6 叶《大乘入楞伽经》 写本的来龙去脉。

张逌写信给“文物商店” 之时, 李征原本正被借调到北京参加吐鲁番出土文书的整理工作。 不过李征曾因事匆匆返回新疆, 收到张逌的来信和写本后, 他不久便着手鉴定。 在文件资料袋中, 保存了李征为鉴定写本内容而写给“明渊(通一) ” 的两封信件, 以及“明渊(通一) ” 给李征的一封回信(图 2)。

我们整理录文如下, 繁体字改作简体字, 标点符号据现行规范:

书信(一)①按: 正面描述佛经写本的样式特征, 并墨书摹抄佛经半叶6 行, 背面附朱笔信文。 原信件为竖行书写, 笔者录文改作横书, 标点符号为笔者所加, “○” 表示穿绳孔, “ [] ” 表示李征漏抄的字。

墨笔, 墨书(26.7×8.9), 乌丝栏, 六行, 距顶8 厘米有孔穿, 六页大小均同, 正反面均写。

“半四”

1 行: 入涅槃, 若一众生未涅槃者, 我终不入。 此亦住一□提趣, 此是[无]涅槃□□□。

2 行: 大慧菩萨言: “世尊! 此中何者毕竟不入涅槃?” 佛言: “大慧! 彼菩□□□提,

3 行: 知一切法本来涅○槃, 毕竟不入, 非舍善根。 何以故? 舍善根一阐□□

4 行: 佛威力故, 或时善根生。 所以者何? 佛于一切众生无舍时故。 是故, 菩萨[□]

5 行: 阐提不入涅槃。 复次, 大慧! 菩萨摩诃萨当善知三自性相。 何者为□[□]

6 行: 谓妄计自性, 缘起自性, 圆成自性。 大慧! 妄计自性从相生。 云何从□□□

明渊师兄如晤: 匆匆返新, 未及面辞, 想能见谅。 近有私人六页佛经, 拟请鉴别。 因单位搞运动, 无法借书, 故而关山万里, 请师兄看看是何经? 便中告知,为盼。

并颂阖家平安

弟李征

书信(二)②按: 书于一书签, 上有“少年儿童读物”, “北京新华书店” 等字样; 正面墨书摹抄佛经半叶6 行, 未保留写本原格式, 背面附信文。 下加标点表示录文中经人用蓝色字迹修改的部分, 行号为笔者所加。

1. 界, 一切诸法皆是自心所见[差别, 令] 我及余诸菩萨等于如是等法, 离

2. 妄计自性自{相} 共相见③按“ {} ” 表示冗余的字, “相” 字有两处修改痕迹, (刘明渊) 先用蓝笔划去, (李征) 后又用朱笔圈去。,速证阿耨多罗三藐三菩提, [普] 令众生具足圆

3. 满一切功德。” 佛[言]: “大慧! 善哉善哉, 汝哀愍世间, 请我此义, 多所利益, 多

4. 所安乐。 大慧! 凡夫无智, 不知心量, 妄习为因, 执着外物, 分别一异、 俱

5. 不俱、 有无、 非有无、 常[无常] 等一切自性。 大慧! 譬如群兽为渴所逼,于热

6. 时焰而生水想, 迷惑驰趣, 不知非水。 愚痴凡夫亦□如是, 无始戏论分

通一师兄明鉴: 于阗高僧所译佛经是什么经? 上次师兄告我忘了, 请劳神代查, 速告知为盼。 如有消息, 即请电话告知为盼。

弟征顿首再拜

书信(三)①书于北京市电车公司印刷厂出品稿纸(八〇. 八), 20×20 (cm)。

《大乘入楞伽经》七卷大周于阗国三藏法师实叉难陀奉敕译

卷三 集一切法品第二之三

……界, 一切诸法皆是自心所见差别, 令我及余诸菩萨等于如是等法, 离妄计自性自共相见, 速证阿耨多罗三藐三菩提, 普令众生具足圆满一切功德。” 佛言:“大慧! 善哉善哉, 汝哀愍世间, 请我此义, 多所利益, 多所安乐。 大慧! 凡夫无智, 不知心量, 妄习为因, 执着外物, 分别一异、 俱不俱、 有无、 非有无、 常无常等一切自性。 大慧! 譬如群兽为渴所逼, 于热时焰而生水想, 迷惑驰趣, 不知非水。 愚痴凡夫亦复如是, 无始戏论分别所熏, 三毒烧心, 乐色境界……

书信(一) 和(二) 都是李征写给“明渊(通一) ” 信件的底稿。 信件中的“通一师兄” 和“明渊师兄” 实为同一人, 即中国佛学院的通一法师。 他本名刘明渊(1925-1986), 自1942 年起开始学习藏文和藏传佛教, 长达14 年。 1956 年9 月, 考入中国佛学院(设在北京法源寺), 1965 年毕业, 留院从事佛学研究和教学工作, 1980年, 当选为中国佛教协会理事②李豫川《佛学家刘明渊先生》, 《乐山文史资料》 第14 辑, 1995 年, 第181-183 页。。 关于通一(刘明渊) 的相关资料并不多, 其中最引人注目的是其亲身参与了北京大学教授阎文儒主持的石窟调查组③阎文儒(1912-1994), 字述祖, 又名成凡, 1933 年考入东北大学史地系, 1939 年考入北京大学文科研究所, 师从著名历史学家向达教授。 1944 年参加“西北科学考察团”, 与向达、 夏鼐等同赴河西地区考察。1948 年后历任北京大学讲师、 副教授、 教授, 主要研究领域为石窟寺考古, 是中国石窟寺考古的开拓者之一。。 为了编写《佛教百科全书》 的“中国石窟” 部分, 在1961 至1965 年的四年间, 阎文儒受中国佛教协会的委托, 与中国佛教协会的通一(刘明渊) 行程几万里, 先后三次对全国的石窟进行了全面系统的调查。 阎文儒在《中国石窟艺术总论·序言》 中写到: “……尤其值得提到的是中国佛教协会的刘明渊同志, 他陪同我历经银山东西, 大河、 长江南北, 为期数年, 未曾离开我一步……我行程数万里, 历时四年的石窟考古调查所需之经费, 主要由中国佛教协会提供。”④阎文儒《中国石窟艺术总论》, 桂林: 广西师范大学出版社, 2003 年, 序言: 第1 页。据敦煌研究院研究员刘玉权回忆:

阎文儒教授组建起一个全国石窟调查组, 先后招纳了几个弟子和助手。 一位是中国佛教学院刚毕业分配到中国佛教协会的研究生通一法师(俗名刘明渊), 一位是敦煌文物研究所年轻摄影师祁铎, 还有一位是敦煌文物研究所刚刚参加工作不久的青年美术工作者刘玉权。 后来当调查工作进行到天水麦积山时, 甘肃省博物馆又派遣董玉祥、 张宝玺两人加入了调查小组。①刘玉权《遗失的画稿——纪念敦煌研究院成立七十周年》, 《敦煌研究》 2014 年第3 期, 第25 页。 此文作者亲身参与了石窟调查, 文中揭示了1961-1962 年的调查详情, 并附有与阎文儒、 通一等的集体合影。

可见, 通一(刘明渊) 作为中国佛教协会的代表成员全程参与了石窟调查, 是石窟调查组的核心成员。 在调查过程中, 通一的主要任务之一是测量洞窟(亦协助绘制洞窟平面图)。 阎文儒在《新疆天山以南的石窟》 一文的按语部分提到“石窟平面图是新疆自治区博物馆沙比提同志和中国佛学院通一测绘的”②阎文儒《新疆天山以南的石窟》, 《文物》 1962 年第7-8 期, 第41 页。。 刘玉权也提到“通一法师负责洞窟测量和事后协助先生对相关佛经内容的查考”③刘玉权《遗失的画稿——纪念敦煌研究院成立七十周年》, 第25 页。。 通一是中国佛学院的研究生,熟谙佛典, 对他的工作安排可谓得人。 1963 年, 通一和董玉祥二人在中国佛教协会主办的刊物《现代佛学》 上, 联名发表了《云冈石窟第五〇窟的造像艺术》 一文④通一、 董玉祥《云冈石窟第五〇窟的造像艺术》, 《现代佛学》 1963 年第2 期, 第29-35 页。 按: 董玉祥也是石窟调查组的成员, 后为甘肃省文物考古研究所研究员。。 这篇论文是考察云冈石窟的结果, 也是通一在整个石窟调查期间发表的唯一一篇学术论文, 文中广泛征引佛典, 正体现了通一的特长。

李征与刘明渊年龄相仿, 二人具体是如何相识的, 我们不得而知, 但笔者推测有两种可能: 一者在新疆相识; 二者在北京相识。 1961 年, 通一随阎文儒至新疆考察石窟时, 李征正在新疆维吾尔自治区博物馆工作, 二人有可能因此结识。 此外, 自1975 年起, 李征到北京参加吐鲁番出土文书的整理工作, 长期待在北京, 而刘明渊当时也在中国佛学院任教, 二人亦有可能在此期间相识。

总之, 从李征信中“匆匆返新, 未及面辞” 可以看出, 这封信应当是李征在新疆所写, 而二人在北京的交往应当是比较密切的。 书信(一) 没有落款时间, 但信中“近有私人六页佛经, 拟请鉴别” 一语表明, 李征写信给刘明渊的时间, 应当就在他收到张逌的来信和写本后不久。 上文已经提到, 张逌的信件写于1979 年2 月5 日, 则这封信也很可能写于同一年或稍晚。 李征在信中提到因为单位搞运动无法借书的客观原因, 故而请刘明渊代为鉴别写本的内容。 刘明渊是中国佛学院的教师, 对于佛经必定相当熟悉, 这恐怕也是李征请刘明渊鉴定的主要原因。 李征在信中摹写的半叶写本, 即K. 4 (a), 他在信中试图原样摹抄写本, 勾画出了写本中的界栏, 描摹了穿绳孔。 但是, 李征的初次摹抄多有缺漏和讹误, 如所谓“半四” 即为页码“卌一” 之误。 又李征摹抄的内容在第1、 4 和5 行分别遗漏了一个字, 从写本照片中可以看出, 写本的这几处地方缺损都比较严重, 故致有此误。

书信(二) 同样缺少落款时间, 不过从书写材料上有“北京新华书店” 的字样,以及“如有消息, 即请电话告知” 等信息判断, 李征此时应当已经从新疆回到了北京,这封信应当是写于北京。 书信(二) 和书信(一) 的时间应当相隔不久, 李征在书信中又摹抄了半叶佛经, 即K. 6 (a)。 李征这次仅仅是抄录了K. 6 (a) 写本中的文字,并未像书信(一) 中一样模仿写本的书写形式, 比如抄写时未按写本格式分作6 行,未在穿绳孔处留白, 也未指明写本右上角的页码数字。 在李征留下的资料中, 我们并未发现刘明渊对书信(一) 的回信。 但从信件(二) 中“于阗高僧所译佛经是什么经?上次师兄告我忘了” 一句可以看出, 刘明渊对李征书信(一) 中所摹抄的写本已经有了初步的鉴定结果, 明确了此写本属于于阗高僧的译经, 且已经将这个结果告知了李征, 只是尚未确定佛经的经名。 而李征给刘明渊写第二封书信的目的也正是为了弄清楚佛经的确切经名。

书信(三) 没有署名, 但是字体明显不同于李征所书。 从内容上看, 回信者一方面用蓝色字迹抄录了实叉难陀《大乘入楞伽经》 译文中与K. 6 (a) 写本所对应的部分, 这符合书信(二) 中所摹抄写本的内容; 另一方面还用同样的字迹对李征书信(二) 中摹抄的经文内容进行了修改。 因此, 从这两点可以看出, 书信(三) 应即刘明渊对李征书信(二) 的回复①信件上另有“0075” “P11” 字样, 未知何意, 俟考。。 书信(三) 书于北京市电车公司印刷厂出品稿纸(八〇. 八), “八〇. 八” 应即表示此纸张为1980 年8 月生产。 刘明渊给李征回信的时间应当在此之后不久。 又据上文提到的写本“捐赠” 时间, 这6 叶写本至晚于1981 年3月已入藏考古所, 则书信(三) 应即书于这一期间(1980/8-1981/3)。 这表明, 正是通过与刘明渊的通信, 李征在这时已经完全弄清楚了这6 叶写本的内容就是实叉难陀所译的《大乘入楞伽经》②在资料袋中的一张便笺上, 李征记录了对K. 4 (a) 写本的比定结果: 《大乘入楞伽经》 卷二, 大周于阗国三藏法师实叉难陀奉敕译( 《大正藏》 卷十六, 五九七页, 下(断) [段], 十五行三字“入……” 至二十五行止)。。 应当指出, 这一比定是通一(刘明渊) 的研究成果和贡献。通一在当时完成这一比定殊为不易, 李征亦诚有识人之明。 而骆慧瑛和索琼似未曾了解到这一信息, 因此二人在论文中均未提及这一点。

四

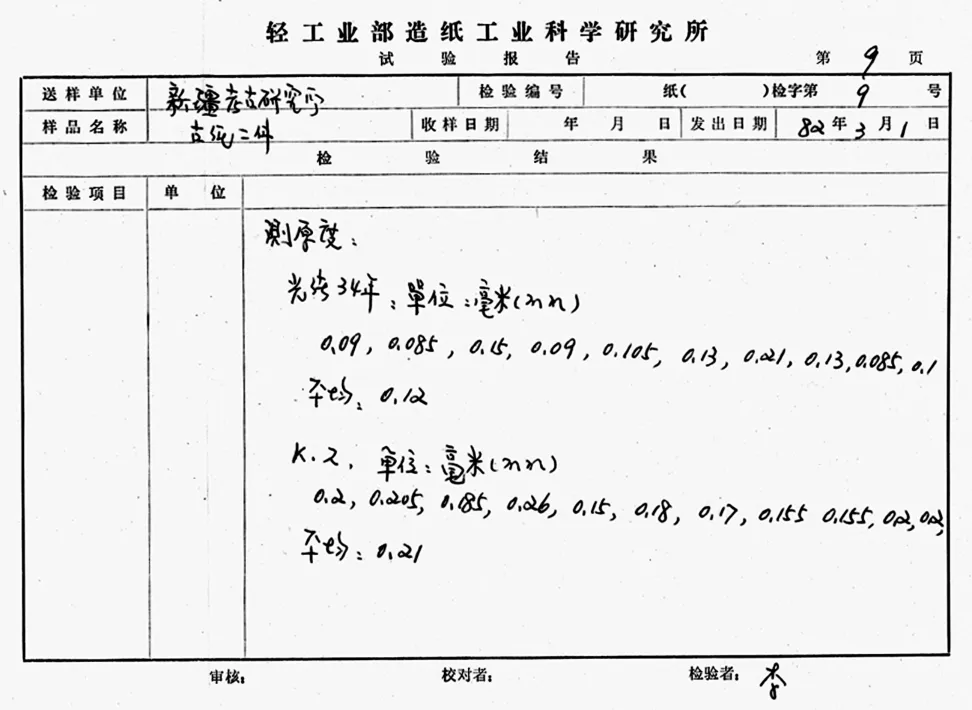

通过与刘明渊的通信, 李征鉴定了写本的内容, 确定其内容属于实叉难陀《大乘入楞伽经》 译本; 另一方面李征也通过科学技术手段检验了写本的纸张, 这也是李征写本《大乘入楞伽经》 研究计划和工作的一部分(详见下文)。 在资料袋中, 留下了两份关于写本纸张检验结果的资料, 其中一份是纸张厚度测量结果(图3), 另一份是纸张的麻纤维分析图(图4)。

图4 纸张麻纤维分析图

图5 李征写本《大乘入楞伽经》 研究计划

这份纸张厚度测量报告是由北京轻工业部造纸工业科学研究所(即今中国制浆造纸研究院) 完成的, 而送样单位则是“新疆考古研究所”, 由此可以推测这很可能是李征返回北京继续参加吐鲁番出土文书整理工作时, 将样本从考古所带到北京进行检验的。 报告中虽然没有收样的的具体日期, 但是从检验报告的发出时间1982 年3 月1 日来看, 送检的时间应当就在此前不久。 而6 叶《大乘入楞伽经》 写本在1981 年3 月就已入藏考古所, 则此次检验恐怕不仅仅是为了鉴定文书, 而更有可能是李征为自己研究写本《大乘入楞伽经》 而做的准备工作(详见下文)。 值得注意的是送检的样品是“古纸两件”, 而与我们此处所讨论的写本《大乘入楞伽经》 相关的仅是第二件样品“K. 2”。第一件送检的样品没有具体的文物编号, 仅提及“光绪三十四年” 这一信息, 而在李征遗物中恰有吐鲁番出土的光绪三十四年(1908) “福聚当” 当票的彩色和黑白底片各一张。 因此, 笔者推断检验报告中的第一件送检样品应即这张光绪三十四年的当票①在李征遗物中, 同时存留有这张当票的纸质纤维分析图一张(黑白照片), 照片背面标注“清朝1 件, ×75, 皮类纤维”, 表明这是在75 倍(偏光) 显微镜下的观察结果, 纸张属于皮纸。。

资料袋中同时留存了3 张纸张的麻纤维分析图(图 4), 同样是针对“K. 2” 纸张的检验结果, 可见这应当也是轻工业部造纸工业科学研究所检验结果的一部分。 麻纤维分析图是在100 倍偏光显微镜下的观察结果。 虽然在黑白照片中我们无法准确判断纤维在染色试剂作用下的显色效果, 但从图中可以看出纤维上有节纹, 纤维表面可见分丝帚化①按: 帚化(fibrillation) 是指制浆造纸生产中纸浆经过打浆, 使纤维细胞壁产生起毛、 撕裂、 分丝等现象。, 这都是麻纤维的特征②本部分参考: 王菊华主编《中国造纸原料纤维特性及显微图谱》, 北京: 中国轻工业出版社, 1999 年, 第163-180 页; 王菊华等《中国古代造纸工程技术史》, 太原: 山西教育出版社, 2006 年, 第188-205 页。, 说明其确为麻纸。 但图像表明其分丝帚化现象并不严重, 可见舂捣强度并不高, 而纤维之间分布有淀粉颗粒, 说明曾用淀粉作为施胶剂处理过纸张。

而上述纸张的厚度检验报告表明(图 3), 《大乘入楞伽经》 写本的纸张厚度并不均匀, 在0.155-0.26 毫米之间波动变化, 平均厚度约为0.21 毫米, 这说明纸张较厚,且不均匀。 据李际宁对国家图书馆藏敦煌写本的厚度测量结果, 卷轴装用纸自南北朝至隋唐早期, 不论是官写经用纸, 还是“土纸”, 纸张都比较薄, 且均匀; 八世纪中叶开始, 纸张品质下降, 质地粗糙; 九世纪以后, 纸张变得色滞张厚, 更粗糙。 而与卷轴装用纸相比较, 梵夹装的纸张更厚且不均匀③李际宁《敦煌遗书中的梵夹装》, 《敦煌吐鲁番学研究论集》, 北京: 书目文献出版社, 1996 年, 第542-544 页。 李际宁的测量结果也与戴仁(Drège) 对英藏和法藏敦煌写本的测量结果相符, 参见: Jean-Pierre Drège, Papiers de Dunhuang. Essai d’ analyse morphologique des manuscrits chinois datés, T’ oung Pao, Second Series, Vol. 67, Livr. 3/5 (1981), pp. 318-338.。 考古所收藏的这6 叶写本的纸质特征与国家图书馆藏梵夹装写本用纸的测量结果相吻合, 造纸原材料也符合唐代写经纸的一般原材料——麻, 这为判定这些写本的年代提供了科学依据, 不仅从纸张的角度证明了其确为唐写本, 也为推断其出土地(敦煌) 提供了佐证。

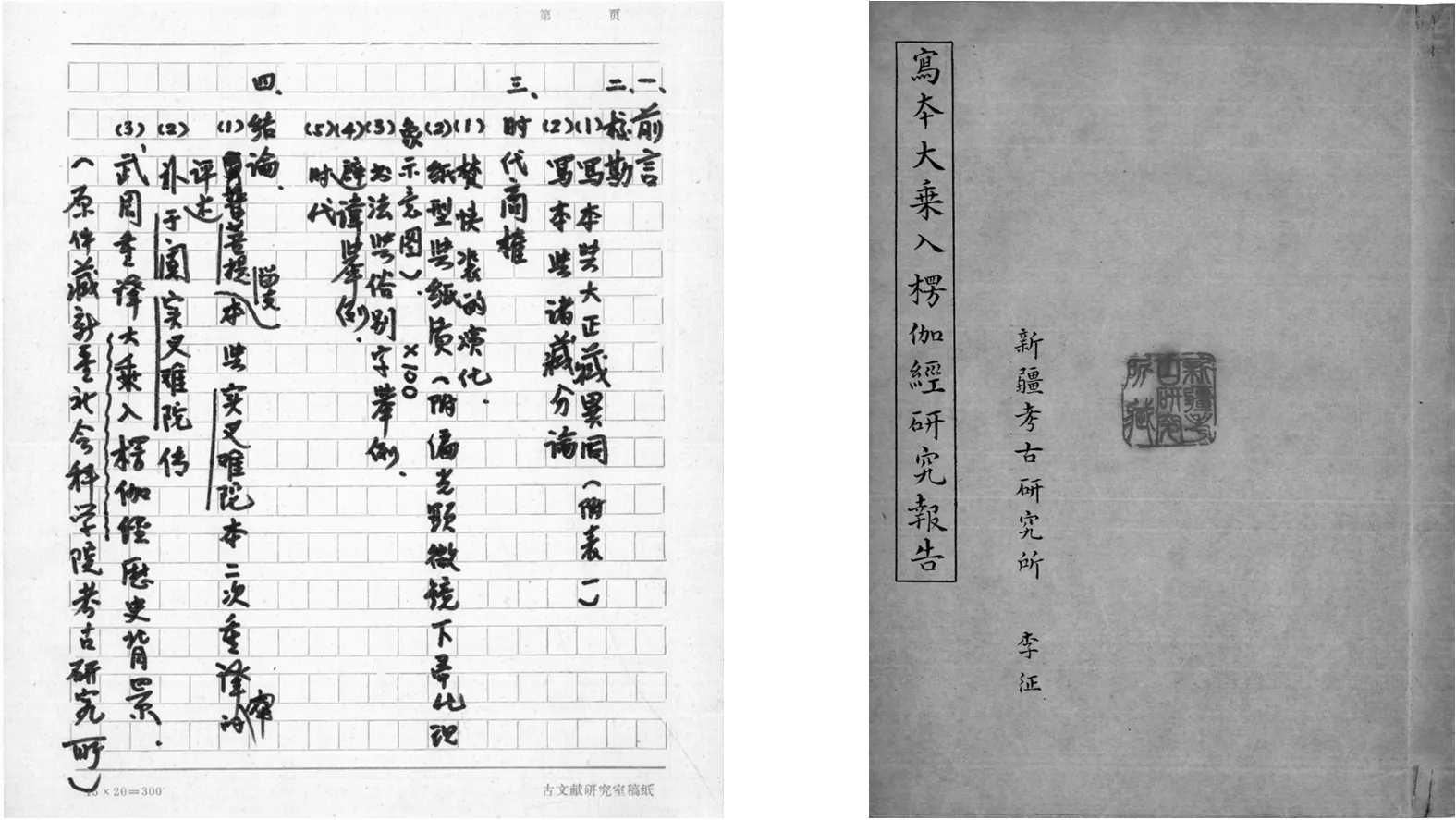

李征请通一鉴定了这6 叶写本的内容, 也请人检验了写本的纸张, 这些其实都是他的写本《大乘入楞伽经》 研究计划和研究工作的一部分(图 5)。 在资料袋中留存的这份研究计划, 既揭示了李征已经取得的研究成果, 也表明了他下一步的研究计划。

此研究计划书于“古文献研究室稿纸” 上, 15×20cm, 共1 页, 并无落款时间。 据纸张推测, 应当写于李征在北京参加吐鲁番出土文书整理工作期间。 而研究计划第三项中提到“纸型与纸质(附偏光显微镜下帚化现象示意图) ×100”, 结合上文所述检验报告的发出时间, 可见这份计划应当写于1982 年3 月之后。 这份研究计划分成了四个部分, 各部分下也分列了小节, 从各节中拟定的各项标题来看, 这俨然已具备了一篇论文的完整结构, 可见李征对于研究计划的思考已经十分成熟, 可能由于当时正忙于《吐鲁番出土文书》 的编辑工作, 之后又遽然离世, 最终没能完成。

这份计划以及资料袋中留存的资料揭示了李征已经取得的研究成果或者思考成果:第一, 他按照标准的录文规范①资料袋中留存了他整理的录文, 严格遵照写本形制摹写录文, 并用朱笔句读。 相比之下, 骆慧瑛的录文完全忽视了写本中字迹的缺失与残损, 也未注意到写本右上角的页码标记, 完全不符合录文规范。 参见骆慧瑛《新疆出土〈楞伽经〉 ——考究其出处、 因缘与内容特色》, 第188-196 页。, 完成了对这6 叶《大乘入楞伽经》 写本的录文工作,意识到了其文字与《大正藏》 本的差异, 并希望结合其它大藏经版本进行校勘与讨论。第二, 他希望从四个角度探讨写本的年代, 一方面他认识到了此写本的形制为“梵夹装”, 并在为此搜集相关论文资料②在资料袋中留存了一张便笺, 书于“新疆维吾尔自治区社会科学院考古研究所” 稿纸, 20×15cm: “李致(中) [忠]: 《旋风装》, 《文物》 1981 年第2 期。” 当指李致忠《古书“旋风装” 考辨》, 《文物》 1981年第2 期, 第75-78 页。, 而他通过检验“纸型与纸质”, 确定了纸张的材质和厚度, 为判定写本年代提供了充分的科学依据。 他也注意到了写本内容中的书法、 俗字与避讳现象, 希望从内容角度确定写本的时代特征。 这些工作已经是标准的写本学研究, 可惜他只完成了纸张检验的部分工作。 第三, 李征对结论的思考也超越了写本本身, 他希望结合另一译本(菩提留支的译本) 和译者(实叉难陀) 的传记综合讨论《大乘入楞伽经》 的翻译背景。

五、 馀论

上文所述详细揭示了这6 叶《大乘入楞伽经》 写本入藏考古所的因由, 以及李征为写本鉴定所做的工作。 一方面李征通过与刘明渊的通信鉴定了写本的内容, 遵照文书整理的科学规范, 完成了写本的录文; 另一方面他也委托轻工业部造纸工业科学研究所, 对纸张进行了科学的检验, 分析了纸张的纤维成分, 测量了纸张的厚度, 为后续的研究工作奠定了坚实的基础。 李征的研究计划已经十分成熟且已取得了一部分成果, 但遗憾的是李征未能将其研究成果成文以呈诸学界, 因而也就在岁月中湮没无闻。

无论如何, 考古所藏《大乘入楞伽经》 面世之后, 我们不能忘记李征先生的贡献,李征的研究, 实际是后续梵夹装《大乘入楞伽经》 写本研究的新起点。