《儒林外史》整本书阅读教学探索

广东省中山市三乡镇初级中学 江慧婷

早在1942年,教育家叶圣陶先生就在《论中学国文课程的改订》一文中指出:“国文教材似乎该用整本的书,而不该用单篇短章……退一步说,也该把整本的书做主体,把单篇短章做辅佐。”

一、整本书阅读的两个共性问题

(一)替代式阅读:“雾里看花”“水中捞月”

学生通过读整本书的导读、内容概要来替代整本书阅读;或由教师讲解主要人物、艺术特色等替代整本书阅读;或播放名家讲座或名师课堂来替代整本书阅读……但凡这些现象,学生都没有真正进入作品,只是制造了阅读的假象。一旦进入评论作品特点,分析人物形象,赏析作品艺术特色时只能拾人牙慧、人云亦云。要想培养具有批判精神和创新精神的人才,替代式阅读只能是“雾里看花”“水中捞月”。

(二)碎片式阅读:“一叶障目”“盲人摸象”

由于中考题的考查指向碎片化信息,在这样的名著阅读考查方式下,教师将整本书的概要从整本书中抽取出来,用讲义的形式让学生记忆。这种做法应付考试绰绰有余,很多教师就将整本书的名著阅读的感受、体验、审美过程变成了信息经筛选的过程,使学生碎片式阅读往往造成“一叶障目”“盲人摸象”的弊病。

二、整本书阅读行之有效的教学抓手

如何引导学生阅读整本书,如何让学生的“替代式”和“碎片式”假阅读变成“整本书阅读”的真阅读,教师必须先对整本书阅读有较深的认识和了解,才能从中找寻合适的角度、门径,即行之有效的教学抓手,使学生有所获益。

通过整本书的阅读体验和教学实践,下面谈谈3个教学抓手。

(一)突破感性阅读,回归理性阅读

根据2022年版新课程标准,部编人教版教材对整本书阅读改成了“拓展型学习任务群”。如《儒林外史》,除介绍其整本书的内容外,还谈讽刺小说的阅读方法和策略,意在解决如何读好《儒林外史》这本书以及像它一样的讽刺类小说阅读的问题。这就要求教师有这样的认识:读书重要,读书的策略更重要。教师则可以教学生一些行之有效的读书方法,如阅读“匡超人”这个人物时,可以运用3种读书方法。

一是“点读”:关注典型事件,圈注细品。例如,《儒林外史》(第十六回的第三段)“匡超人道:‘不要站起来。我有道理。’连忙走到厨下端了一个瓦盆,盛上一瓦盆的灰,拿进去放在床面前,就端了一条板凳,放在瓦盆外边,自己扒上床,把太公扶了横过来,两只脚放在板凳上,屁股紧对着瓦盆的灰。他自己钻在中间,双膝跪下,把太公两条腿捧着肩上,让太公睡得安安稳稳,自在出过恭;把太公两腿扶上床,仍旧直过来。”——此处可以读到匡超人的孝顺。再如,《儒林外史》(第二十回第五段)“二位先生,这话我不该说,因是知己面前不妨。潘三哥所做的这些事,便是我做地方官,我也是要访拿他的。”——此处可以读到匡超人的忘恩负义。

“点读”人物能精准地研读某个片段,分析某件事反映的人物性格特点,但这种通过关注某个典型事件来品读人物,是就事论事,会只见树木不见森林,歪曲整部作品对人物的塑造。阅读《儒林外史》原著第十五回至第二十回,就知道匡超人的性情是有变化的:从聪明、勤奋、善良、孝顺到弄虚作假、忘恩负义、得意忘形。所以,评价作品人物只有“点读”还远远不够,还需“纵读”。

二是“纵读”:追寻人物变化,明了原因。教师引导学生阅读《儒林外史》原著第十五回至第二十回,让学生想一想匡超人“成功”的原因,得到以下四点。第一,聪明过人——他只在小时候读过几年书,其他全凭自学。第二,异常勤奋——白天杀猪、卖豆腐,晚上读书。每天读书读到四更鼓,每夜只睡一个更头(两个小时)。第三,家庭教育——父亲临终遗言:“……第二的侥幸进了一个学,将来读读书,会上进一层也不可知,但功名到底是身外之物,德行是要紧的。我看你在孝悌上用心,极是难得,却又不可因后来日子略过得顺利些,就添出一肚子里的势利见识来,改变了小时的心事。”第四,外界机遇——马二先生的帮助使匡超人摆脱了人生的困境,励志读书;李知县的帮助使匡超人从穷小子成为朝廷的教习,仕途顺利。

“纵读”人物固然能更全面地分析和评价人物,但这只停留在单个人物的层面。闲斋老人将《儒林外史》的人物分成了四类:有心艳功名富贵而媚人下人者;倚仗功名富贵而骄人傲人者;假托无意功名富贵自以为高,被人看破耻笑者;终乃以辞却功名富贵,品地最上一层,为中流砥柱。要让学生更深刻地认识这幅仕林的“群丑图”,理解作品通过刻画奔走于科举道路上众多士人的形象,展现功名利禄对读书人灵魂的毒害,需要另一种阅读方式——“横读”(对比阅读)。

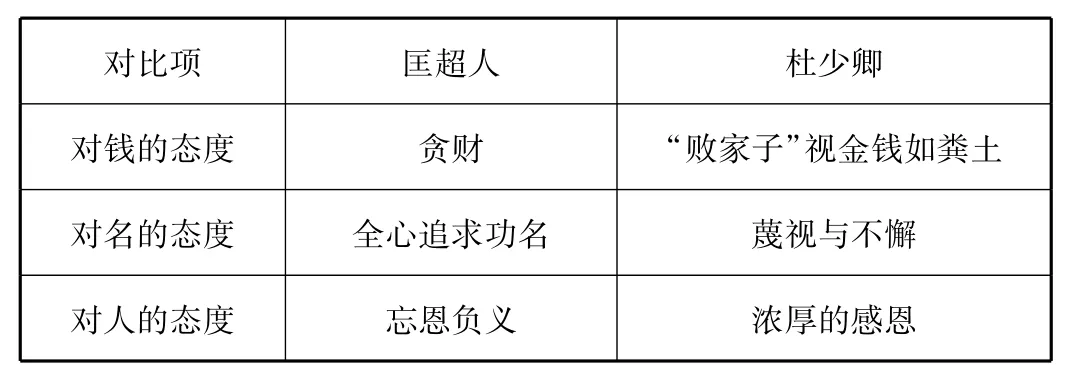

三是“横读”:求同比异,品析揣摩。例如,读《儒林外史》第三十一回到第三十四回,寻找匡超人和杜少卿的不同点,从对钱、对名、对人的态度三个方面进行比较阅读,可得表1的内容。

表1 人物比较

除了把匡超人和杜少卿做对比阅读,还可以把匡超人和王冕、杜少卿与杜慎卿、严监生与严贡生、周进与范进、沈琼枝与鲁小姐等进行“横读”,对比揣摩。

正确的阅读观念,行之有效的阅读方法,以及一类作品的阅读规律,都属于策略性问题。统编版语文教材突出名著阅读的策略性知识,旨在教会学生实现整本书阅读。学生是整本书阅读的主体,整本书阅读应当是学生的阅读。教师只有树立这样正确的整本书阅读教学观,才能在整本书的名著阅读教学路上走得更快、更稳、更远。

(二)突破自由阅读,回归任务阅读

教师制订阅读任务,搭建阅读任务支架,让学生合理安排时间,知道读什么是非常重要的。这是培养学生从“自由阅读”走向“自主阅读”的关键。

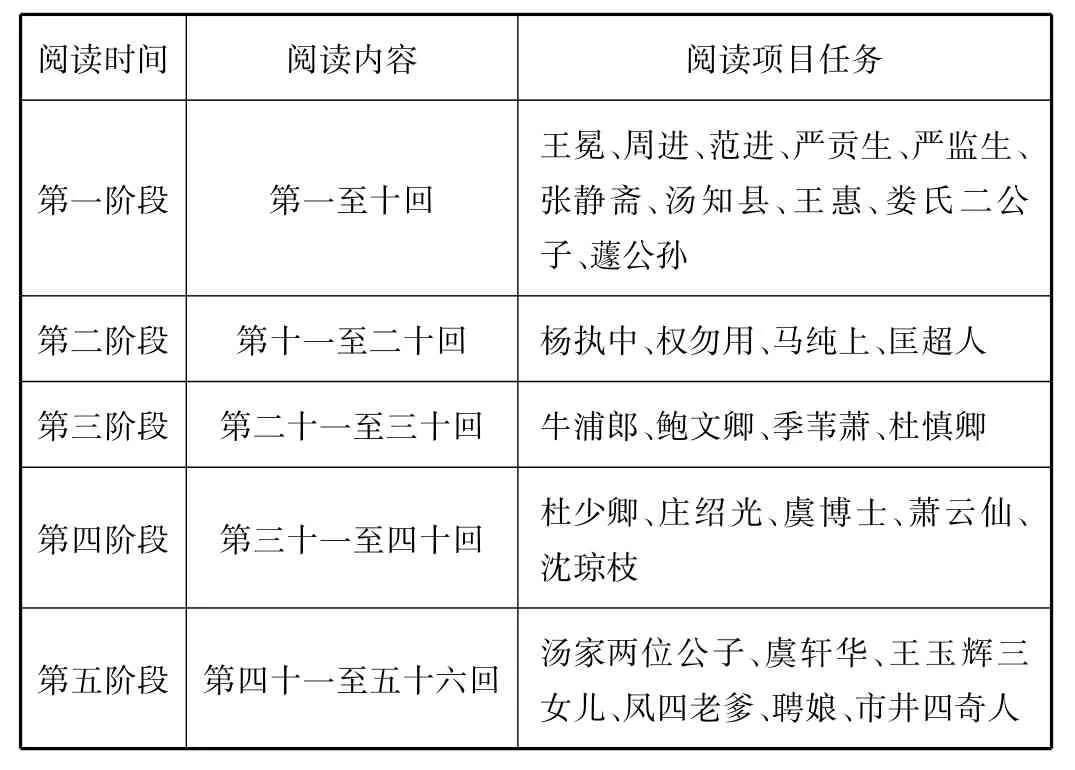

1.搭建时间支架,设置阶段阅读任务(表2)

表2 设置阶段阅读任务

2.搭建活动支架,开展故事交流会

《儒林外史》这部小说写了许多人物的故事,其中有些故事篇幅稍长,展现了人物的复杂性和丰富性;有的则寥寥几笔,但却含意深远,意味深长。搭建活动支架、开展故事交流会,可以助整本书阅读破局。但要想讲好故事,开好故事会却不容易。比如,有学生这样讲王冕的故事:“从前,有一个人叫王冕,他家里很穷,但是他很喜欢读书,就连放牛,他也不会忘记读书。有一天,他看到雨后美丽的荷花,就买了颜料笔,学画荷花。乡里人都来找他买画。有个县官知道了,就请他见面。王冕不情愿,几次三番推辞,还躲了起来。太祖让他做官,他也躲了起来。”——这样讲故事存在流水账的问题:一是故事不完整,缺过程;二是故事不生动,缺细节。

要想解决这个问题,教师可以教学生罗列一个故事提纲(以时间为顺序:一日→半年光景→自此→过了六年→服丧一年后→洪武四年),并注明故事梗概,让学生讲故事给同学或家长听,然后请听故事的人评价。

除此之外,还可以梳理王冕这个人物故事的三复情节或细节,简单分析。王冕三次躲避就是讲故事时要抓住的三复细节:“一躲,时知县命翟买办送名帖,王冕第一次拒绝;二躲,时知县登门相见,王冕让老婆婆出来应对;三躲,时知县要在公馆等,王冕让秦小二骗知县自己在二十里地外玩,知县气愤离去。”这个三复细节,使王冕孝顺、淡泊名利、无心做官的形象在“三躲”之中呼之欲出。

《儒林外史》中一连串人物和故事,连缀成了一个儒林世界的故事会。这个世界的温度,都在学生的讲述之中,或褒或贬,或美好或丑陋。

3.打造专题支架,进行讽刺艺术探究

《儒林外史》是清代小说家吴敬梓创作的一部长篇讽刺小说,在小说中吴敬梓塑造了一批封建文人形象,描写了封建文人及官绅的生活状况与精神状态,抨击了吃人的封建礼教、腐朽的科举制度和黑暗的社会现实,在讽刺艺术上达到了前所未有的高度。

鲁迅在《中国小说史略》说道:在《儒林外史》以前,中国还没有一部“足称讽刺之书”,但是在它以后,“亦鲜有以公心讽世之书如《儒林外史》者”。

在前期阅读的基础上,学生对作品已经有了一定的了解,此时在课堂教学上,教师应该精心设计课堂教学,打造课堂教学的步骤、环节和内容,搭建专题支架,进行讽刺艺术探究。

(1)搭建“回目”支架,了解讽刺艺术

例如,第三回:周学道校士拔真才,胡屠户行凶闹捷报——“真才”是谁?是连苏轼是何人都不知道的范进。

再如,第十二回:名士大宴莺腹湖,侠客虚设人头会——“名士”是哪些人?“侠客”又是哪位?“名士”是好吃懒做、浪得虚名的杨执中和权勿用;而“侠客”则是张铁臂,一个拿猪头当人头骗钱的小人。

又如,第十九回:匡超人幸得良朋,潘自业横遭祸事——“良朋”则是潘三,他自从结交匡超人后,把匡超人从勤奋好学、孝亲敬长、心地善良的淳朴青年,变成了善于投机取巧、薄情寡义、虚伪贪婪的小人,这就是所谓的“良朋”。

(2)搭建“对比”支架,体会批判精神

例如,阅读第二十九回至三十四回,思考问题:你认为杜慎卿和杜少卿,谁是真的名士?为什么?书中两场极有特色的文化活动,一是以杜慎卿为首举办的莫愁湖之会,二是杜少卿极力牵头的祭泰伯祠活动。

从“第三十回:爱少俊访友神乐观,逞风流高会莫愁湖”可见,杜慎卿办莫愁湖会的动机:逞风流。表面上是使杜慎卿名震江南的风流韵事,实际上却表现了他卑下的灵魂;逞风流的动机决定了高贵莫愁湖会卑下的格调和品味。

相反,杜少卿却致力于修补礼乐的祭泰伯祠装点。“礼乐”是中国古代文化的核心;“泰伯”具有“三以天下让”的美德,这是整部小说极富意义的象征。从中可以窥探作者的批判精神。

《儒林外史》作为我国文学史上第一部具有鲜明批判色彩的讽刺艺术小说,大量运用对比、夸张、细节描写的讽刺手法,使得文章“无一贬词,而情伪毕”;且通过描绘不和谐的人和事进行含蓄而又锋利的嘲讽,折射出滑稽的现实背后隐藏着的悲剧性内涵,达到喜剧形式和悲剧内容的统一,给读者以双重的审美感受。

(三)突破假阅读,实现真阅读

部编人教版教材对初中阶段名著阅读教学的要求,首先是破除障碍,重拾经典。但要消除学生与经典名著《儒林外史》的距离,谈何容易?

结合初中生的生理和心理特点,“爱情”这一话题应该是学生感兴趣又敏感的话题。以鲁小姐与沈琼枝的婚姻爱情观迥异来引入批判与讽刺的话题探讨,学生或许更有兴趣,也更容易理解。

学生通过探讨她们的“婚姻爱情观”来理解她们身上折射着科举八股制下两类不同女性的生活和思想观念,既破除了阅读障碍,又重拾了经典。教师还可以此为契机,引导学生联系现实,比照现实生活,深入思考,树立正确价值观、人生观和爱情观。

三、结语

以上3个教学抓手,是引导学生对《儒林外史》整本书的阅读教学探索。在资源的整合和合理配置下,实施了“点读”结合“纵读”和“横读”的阅读方法;也通过搭建阅读支架,制订阅读任务,从时间统筹规划到内容具体要求,完成专题探究,实现由简到繁,由表及里,由渐入深,破除障碍,重拾经典为主的整本书阅读教学探索。

教学相长,在《儒林外史》整本书的阅读教学中也发现了不足之处。比如,缺乏评价体系的探索研究,没有及时地反馈测评,未能推广整本书的阅读教学等。