常见盐渍食品中嗜盐微生物分布及其胞外酶活

张申奥,陈飞龙,陈 博,苏亦鸣,陈绍兴

(安徽师范大学 生命科学学院,安徽 芜湖 241000)

嗜盐微生物生活于高盐环境中,如盐湖、盐矿、海洋晒盐地、 盐碱土壤以及海产品和一些盐渍食品,属于极端环境微生物的一种[1]。 它们中有些类群能合成生物可降解塑料,在生物医学和环境治理等领域具有广泛应用前景[2-5]。 盐渍食品是由新鲜蔬菜、瓜果、肉制品等经腌制、发酵制成的风味食品。嗜盐菌在发酵过程中起到促进作用。 目前,已在多种腌制、盐渍食品或海产品等高盐食品中分离鉴定出嗜盐菌。 2010 年,陈学云等在盐干带鱼中鉴定了多种耐盐的葡萄球菌(Staphylococcus)[6];同年,王宇等在腌制咸鱼中分离到了一株中度嗜盐菌,鉴定结果表明该菌隶属于Halobacillus 属[7];2011 年,孙业盈等在蜢子虾酱中分离纯化鉴定了一株中度嗜盐菌,定为盐脱氮枝芽孢杆菌(Virgibacillus halodenitrificans)[8];2012 年,吕彦等从蟹酱中分离出了一株中度嗜盐菌,系统发育分析将3 株嗜盐菌鉴定为葡萄球菌属(Staphylococcus)中的3 个不同的种,分别为琥珀葡萄球菌(Staphylococcus succinus)、科氏葡萄球菌(Staphylococcus cohnii)和马胃葡萄球菌(Staphylococcus equorum)[9]。

高盐食品中存在着大量的嗜盐菌,嗜盐菌的大量繁殖,可能会引发食品安全问题。 20 世纪90 年代,曾发生过嗜盐菌污染食物导致中毒的事件。 因此对盐渍食品中的嗜盐菌的分离鉴定研究,是评价食品的安全性和防止嗜盐菌污染食品的前期基础[10]。另外,嗜盐古菌是一类生活于极端高盐环境的化能异养型原核微生物,其所分泌的胞外酶(外泌酶)具有在高盐条件下仍能保持活性的特点,在制革工业、高盐有机废水处理和泡菜加工等腌制食品方面有重要用途[11]。 嗜盐微生物分泌的蛋白酶、肽酶、碱性磷酸酶等不仅能够促进原料底物进行分解及生物转化,显著缩短发酵周期,还能将肽和寡肽转化为前体氨基酸从而形成海鲜调味品特有的风味物质,有利于海鲜调味品鲜美醇香气味的形成[12]。例如,目前高盐腌制食品生产的一个主要问题是发酵时间长。 有研究发现Halobacterium sp. SP1 的添加能加速鱼露的发酵过程[13],研究表明其分泌的胞外蛋白酶发挥了关键的作用,经蛋白酶作用产生的多肽和氨基酸不仅赋予了鱼露丰富的营养价值,同时对鱼露的风味和香气也有着重要的提升[13]。另外,嗜盐古菌胞外蛋白酶、 淀粉酶和酯酶分别在肽合成、调味剂和食品腌制、多不饱和脂肪酸生产等方面具有较广泛的应用价值[14]。

作者从市场中常见的高盐食品中分离鉴定嗜盐菌,并对其多样性及相关胞外酶活性进行研究,以期为高盐食品中嗜盐菌的群落结构以及高盐食品安全评价提供帮助。 挖掘高盐食品中的嗜盐微生物资源,以期找到高产胞外酶的嗜盐菌株,为极端环境微生物资源的开发和利用奠定基础。

1 材料与方法

1.1 样品的采集

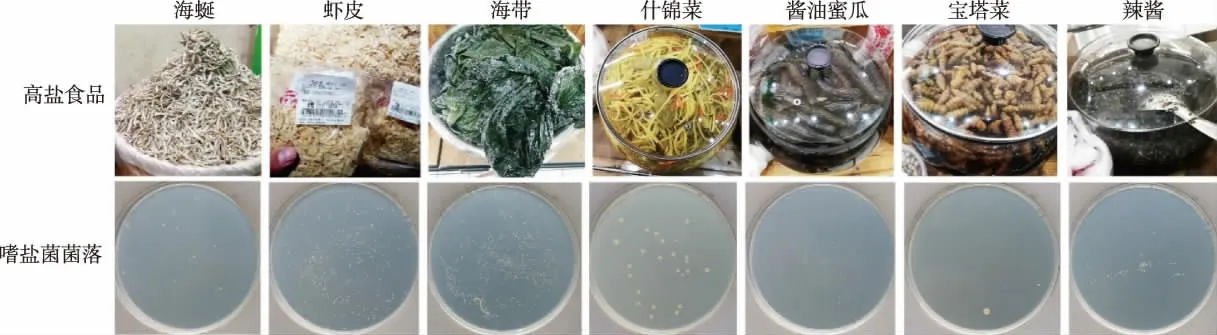

7 种高盐食品:海蜒、虾皮、海带、什锦菜、酱油蜜瓜、宝塔菜和辣酱(图1),均购于安徽省芜湖市大润发超市。 其中海蜒产自浙江宁波,虾皮产自江苏扬州,海带产自山东威海,什锦菜产自江苏南京,酱油蜜瓜产自江苏南京,宝塔菜产自江苏南京,辣酱产自安徽芜湖。

图1 不同高盐食品和嗜盐微生物的分离Fig. 1 Salted-foods and culture-dependent isolation

1.2 嗜盐微生物的分离与纯化

1.2.1 培养基制备 分离高盐食品中嗜盐微生物的培养基为AS-168 培养基和NOM 培养基。 AS-168 培养基(组分g/L):酸水解酪蛋白氨基酸5.0,酵母粉5.0,谷氨酸单钠1.8,柠檬酸钠3.0,MgSO4·7H2O 20.0,KCl 2.0,NaCl 200.0,FeCl2·4H2O 0.036,MnCl2·4H2O 0.0036;NOM 培养基(组分g/L):酵母粉0.05,鱼蛋白胨0.25,丙酮酸钠1.0,KCl 5.4,CaCl20.29,NH4Cl 0.27,MgSO4·7H2O 26.8,MgCl2·6H2O 23,NaCl 184。 pH 调至7.5,1×105Pa 灭菌20 min。 配制固体培养基时,在灭菌前每升加入琼脂粉15.0 g。

1.2.2 菌株的分离与纯化 于超净台中收集海带表面白色盐霜于无菌试管中,加入5 mL 质量分数20% 的NaCl 溶液悬浮,在漩涡振荡仪中混合5 min。吸取1 mL 混合液于1.5 mL EP 管中,并以此为原液,按照10-1、10-2和10-3进行多梯度稀释。 分别吸取200 μL 液体涂布于NOM(或者AS-168)培养基,随后放入培养箱,37 ℃倒置培养。对于海蜒和虾皮,超净台中取1 g 样品于无菌研钵中碾成粉末,加入5 mL 灭过菌的质量分数20% NaCl 溶液悬浮。后续操作同海带。 对于辣酱、宝塔菜、什锦菜、酱油蜜瓜,直接吸取其盐腌水(辣酱为油液)作为原液,其余操作同海带。 培养10 d 后,挑取每个培养基上长出的不同类型的单菌落至新的固体培养基上划线,继续培养。 7 d 后,再次进行平板划线分离进行菌株的进一步纯化。

1.3 基于16S rRNA 基因的初步分子鉴定

1.3.1 菌株PCR 扩增模板DNA 的提取 水裂解法(适用于纯水裂解型嗜盐古菌):挑取适量的菌体,悬入含有50 μL 灭菌的蒸馏水的离心管中。 使用漩涡振荡仪充分振荡混匀,12 000 r/min 离心3 min。收集上清液作为嗜盐古菌PCR 扩增所需的模板DNA。

酚-氯仿抽提法[15](适用于嗜盐细菌和纯水不裂解型嗜盐古菌):采用相同的方法制备菌悬液,再用酚氯仿溶液(苯酚∶氯仿体积比1∶1,)抽提,12 000 r/min离心3 min;收集上清液,再用等体积的氯仿抽提,12 000 r/min 离心3 min;收集上清液作为嗜盐细菌及纯水不裂解型嗜盐古菌PCR 扩增所需的模板DNA。

1.3.2 PCR 扩增16S rRNA 基因 分别利用嗜盐古菌和嗜盐细菌的16S rRNA 通用引物进行PCR 扩增。 分别以F8/R1462 和27F/1492R 为嗜盐古菌和细菌的16S rRNA 基因PCR 扩增的引物[15]。 将电泳检测成功的PCR 产物送生物公司测序。

1.3.3 测序结果分析 获得各菌株16S rRNA 基因的测序峰图,利用BioEdit 软件[14]检查测序峰图的质量,去除两侧峰型较差的序列,选取中间可信度高的序列进行后续分析。 将已选中的序列利用工具EZbioCloud(https://www.ezbiocloud.net/)进行同源性搜索,得到与菌株亲缘关系最近的物种信息及其相似度,确定各个菌株的分类地位。 将本研究所分离到的43 株嗜盐菌的16S rRNA 基因序列提交GenBank,获得序列登录号:MZ768566-MZ768608。

1.4 胞外酶活鉴定

根据文献对嗜盐菌的胞外淀粉酶、酯酶、明胶酶、触酶、蛋白酶、氧化酶进行酶活鉴定[15]。

2 结果与分析

2.1 7 种高盐食品中可培养嗜盐微生物的分布情况统计

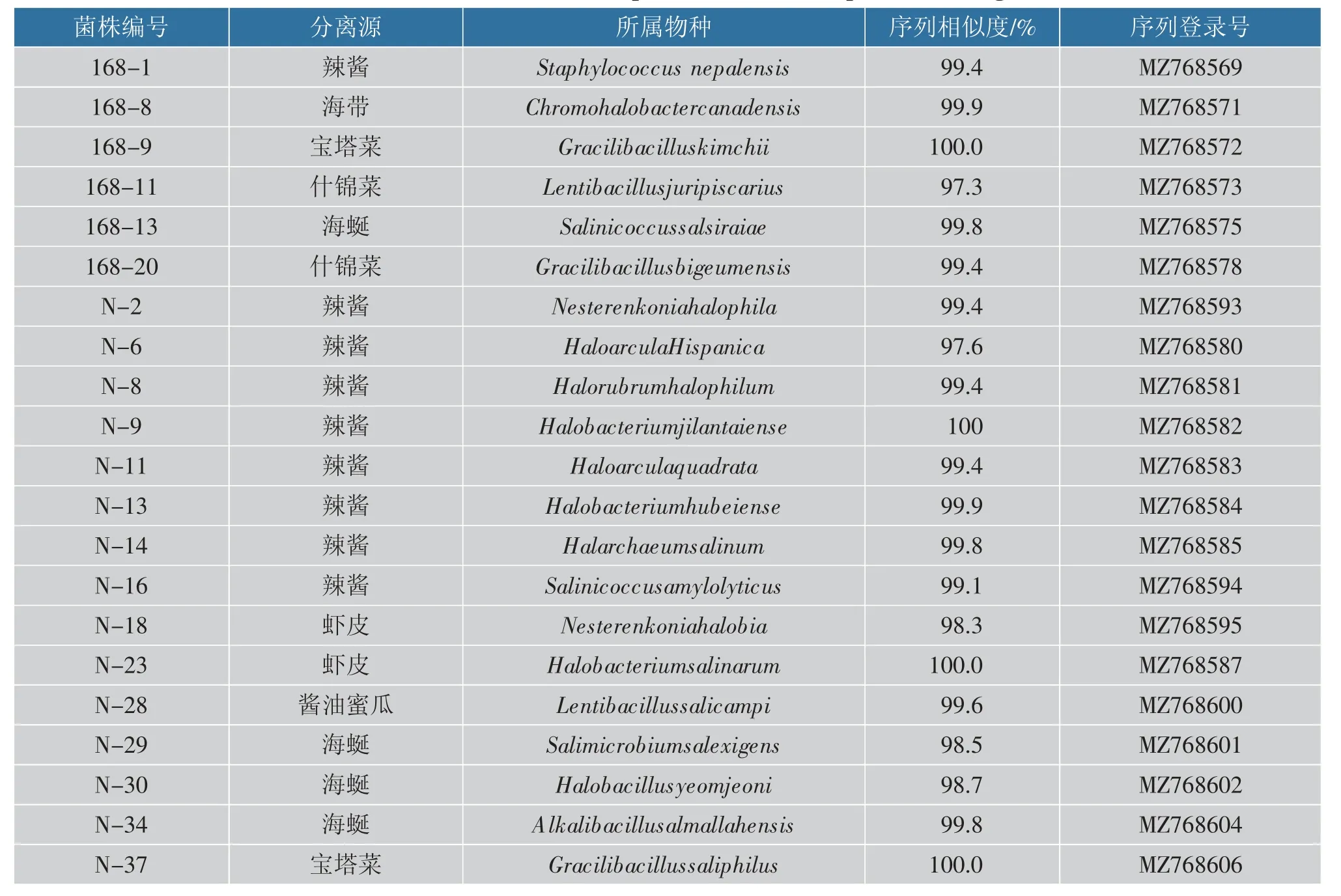

2.1.1 7 种高盐食品中可培养嗜盐微生物物种分布情况 对经过纯培养分离并根据菌落的形态和颜色挑取43 株进行16S rRNA 基因测序和序列相似性分析。 结果显示,从市售常见高盐食品中共分离出21 种嗜盐微生物,分属13 个属。 如表1 所示,其中嗜盐古菌分别来自Halorubrum、Haloarcula、Halobacterium、Halarchaeum 这4 个属的7 个种;嗜盐 细 菌 分 别 来 自 Halobacillus、Staphylococcus、Chromohalobacter、Gracilibacillus、Lentibacillus、Salinicoccus、Salimicrobium、Nesterenkonia、Alkalibacillus这9 个属的14 个种。

表1 21 种代表嗜盐微生物分类地位Table 1 Taxonomic status of 21 representatives of halophilic microorganisms

嗜盐古菌4 个属分别隶属于Halobacteria 纲,Haloferacales 和Halobacteriales 目,Halorubraceae、Haloarculaceae 和Halobacteriaceae 科。 嗜盐细菌9个 属 分 别 隶 属 于 Bacillales、Oceanospirillale 和Micrococcales 目 ;Bacillaceae、Staphylococcaceae、Halomonadaceae 和Micrococcaceae 科。

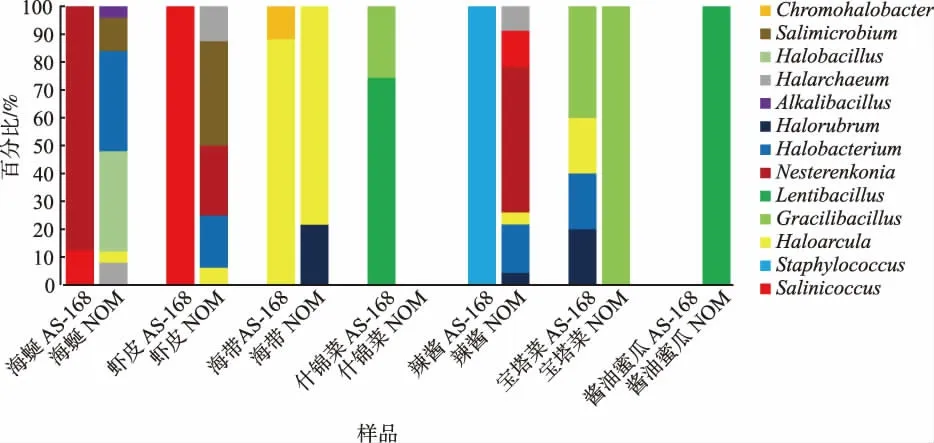

2.1.2 7 种高盐食品中可培养嗜盐微生物优势物种分析 在AS-168 培养基培养条件下,海蜒样品中的优势物种为Nesterenkonia 属物种,占比87.5%;虾皮样品中的优势物种为Salinicoccus 属物种,占比83.3%; 海带样品中的优势物种为Haloarcula 属物种,占比88.2%; 什锦菜样品中的优势物种为Lentibacillus 属物种,占比74.4%;辣酱样品中的优势物种为Staphylococcus 属物种,占比100.0%;宝塔菜样品中的优势物种为Gracilibacillus 属物种,占比40.0%,见图2。

图2 7 种高盐食品在AS-168 和NOM 培养基中可培养嗜盐微生物物种组成(属级水平)Fig. 2 Species composition of halophilic microorganisms in AS-168 and NOM mediumsin in 7 different salted-foods(genus level)

在NOM 培养基培养条件下,海蜒样品中的优势物种为Halobacillus 属和Halobacterium 属物种,占比均为36.0%; 虾皮样品中的优势物种为Salimicrobium 属物种,占比31.2%;海带样品中的优势物种为Haloarcula 属物种,占比78.4%;辣酱样品中优势物种为Nesterenkonia 属物种,占比52.2%;宝塔菜样品中的优势物种为Gracilibacillus 属物种,占比100.0%; 酱油蜜瓜样品中的优势物种为Lentibacillus 属物种,占比100.0%。

2.2 7 种高盐食品中可培养嗜盐微生物比较

2.2.1 不同样品中可培养嗜盐微生物物种组成比较 在AS-168 培养基培养条件下,从海蜒样品中共分离出2 个属的2 种嗜盐微生物,均为嗜盐细菌;从虾皮样品中共分离出1 个属的2 种嗜盐微生物,均为嗜盐细菌;从海带样品中共分离出2 个属的2 种嗜盐微生物,其中嗜盐古菌1 个属的1 种,嗜盐细菌1 个属的1 种;从什锦菜样品中共分离出2 个属的2 种嗜盐微生物,均为嗜盐细菌;从辣酱样品中共分离出1 个属的1 种嗜盐微生物,均为嗜盐细菌;从宝塔菜样品中共分离出4 个属的5 种嗜盐微生物,其中嗜盐古菌3 个属的3 种,嗜盐细菌1个属的2 种;从酱油蜜瓜样品中未分离出任何嗜盐微生物。

在NOM 培养基培养条件下,从海蜒样品中共分离出6 个属的6 种嗜盐微生物,其中嗜盐古菌4个属的4 种,嗜盐细菌2 个属的2 种;从虾皮样品中共分离出嗜盐微生物5 个属的5 种,其中嗜盐古菌2 个属的2 种,嗜盐细菌2 个属的2 种;从海带样品中共分离出2 个属的2 种嗜盐微生物,均为嗜盐古菌; 从什锦菜样品中未分离出任何嗜盐微生物;从辣酱样品中共分离出6 个属的8 种嗜盐微生物,其中嗜盐古菌4 个属的6 种,嗜盐细菌2 个属的2 种;从宝塔菜样品中共分离出1 个属的1 种嗜盐微生物,均为嗜盐细菌;从酱油蜜瓜样品中共分离出1 个属的1 种嗜盐微生物,均为嗜盐细菌,见表2。 可见在AS-168 培养基培养条件下,易分离出嗜盐细菌;在NOM 培养基培养条件下,易分离出嗜盐古菌。

表2 21 个嗜盐微生物物种在7 种高盐食品中的分布Table 2 Distribution of 21species of halophilic microorganisms in 7 different salted-foods

2.2.2 不同培养基分离可培养嗜盐微生物的比较用AS-168 培养基共分离出嗜盐菌9 个属的12 种,其中嗜盐古菌3 个属的3 种,分属Halorubrum、Halobacterium 和Haloarcula 属; 嗜盐细菌6 个属的9 种,分属Chromohalobacter、Gracilibacillus、Lentibacillus、Nesterenkonia、Salinicoccus 和Staphylococcus属。 而用NOM 培养基中共分离出嗜盐菌11 个属的15 种,其 中 嗜 盐 古 菌4 个 属 的7 种,分 属Halorubrum、Halobacterium、Haloarcula 和Halarchaeum 属,完全覆盖了AS-168 培养基中分离出的嗜盐古菌; 嗜盐细菌7 个属的8 种,分属Alkalibacillus、Gracilibacillus、Halobacillus、Lentiba -cillus、Nesterenkonia、Salinicoccus 和 Salimicrobium属(图3)。 可见,NOM 培养基培养出的嗜盐微生物丰富度明显高于AS-168 培养基。

其中,Halarchaeum 属嗜盐古菌只在NOM 培养基中分离到;Chromohalobacter 和Staphylococcus 属嗜盐细菌只在AS -168 培养基中分离到;Alkalibacillus、Halobacillus 和Salimicrobium 属 嗜 盐细菌只在NOM 培养基分离到。 NOM 培养基相对于AS-168 培养基而言属于寡营养型培养基,嗜盐微生物可能更加适应在寡营养条件生存。

2.3 21 种代表嗜盐微生物胞外酶活测定

在所分离到的21 种嗜盐菌中,胞外产淀粉酶的有3 株,占比14.3%;产酯酶7 株,占比33.3%;产明胶酶1 株,占比4.8%;产触酶8 株,占比38.1%;未分离出产蛋白酶和氧化酶的嗜盐菌,见表3。

嗜盐古菌N-9 具有胞外明胶酶活性 (图3(a)); 嗜盐细菌168-11 菌株具有胞外淀粉酶、酯酶、触酶活性;嗜盐古菌N-11 菌株具有胞外淀粉酶(图3(b))、酯酶活性;嗜盐细菌N-18 菌株具有胞外淀粉酶(图3(b))、触酶活性;嗜盐细菌N-34 菌株具有胞外酯酶、触酶活性;嗜盐细菌N-16 菌株具有胞外酯酶活性(图3(c))。

由表3 得出,产胞外淀粉酶的168-11、N-11、N-18 菌株在各自生境中的占比分别为100%、2.2%、25.0%。 产胞外酯酶的168-9、168-11、N-11、N-34 菌株在各自生境中的占比分别为20.0%、100%、2.2%、4.0%,此外产胞外酯酶的N-14 菌株在辣酱、虾皮、海蜒样品中均分离得到,占比分别为8.7%、12.5%、8.0%; 产胞外酯酶的N-16 菌株在辣酱、虾皮样品中均被分离得到,占比分别为13.0%、83.3%;产胞外酯酶的N-29 菌株在虾皮、海蜒样品中均分离得到,占比分别为31.3%、12.0%。产胞外明胶酶的N-9 菌株在其生境中占比为2.2%。 可见,产胞外酶菌株相较于不产胞外酶菌株而言,前者在其生境中具有一定的优势度。 其中,168-11、N-16 菌株更是其生境中的优势物种。

2.4 讨论

高盐腌渍和发酵食品由于富含游离氨基酸、小分子糖、醇、酸类物质、维生素等,对嗜盐古菌有较好的筛选和富集作用,蕴藏丰富的新种资源和产酶菌株资源[17]。 目前,对于盐湖、盐矿和晒盐场等高盐环境的嗜盐微生物的物种多样性组成方面的研究已经有了较多积累。 虽然有关于高盐食品中分离并鉴定出了嗜盐古菌的新物种报道较多,而对于市售常见的高盐产品中的嗜盐古菌的多样性研究较少。由于高盐食品的制作原料、制作方法、添加剂的使用多种多样,由此造成的高盐食品中微生物生境的不同,形成了各自独特的微生物组成结构。作者对7种高盐食品中的嗜盐微生物进行了较为系统的研究,拓宽了对不同高盐生境中嗜盐菌的组成的认识。

作者通过纯培养技术,共从7 种高盐食品生境中挑取了不同形态的菌株43 株测序,经过基于16S rRNA 基因的序列相似性分析,初步确定了7 种高盐食品生境中共有21 个种13 个属的嗜盐微生物。其 中 包 括 Halorubrum、Haloarcula、Halobacterium、Halarchaeum 4 个属的嗜盐古菌菌株,Halobacillus、Staphylococcus、Chromohalobacter、Gracilibacillus、Lentibacillus、Salinicoccus、Salimicrobium、Nesterenkonia、Alkalibacillus 9 个属的嗜盐细菌菌株。这些菌株之前也被一些学者从其相应生境中分离得到,且与作者在本研究中得到的结果具有一定相似性。 如江苏大学韩冬在分析4 种产地的盐渍海带中嗜盐古菌多样性中,其中山东荣成、福建霞浦2 种产地的盐渍海带的嗜盐古菌优势物种来自Haloarcula属[17],与本研究得到结果一致。西华大学张琦在四川泡菜盐卤中分离出54 株嗜盐细菌,分属3 个属,Staphylococcus 属为其中之一[18]。 在本研究中作者也分离出Staphylococcus 属菌株,且为辣酱样品中的优势物种。 大连工业大学李可心在盘锦地区蜢虾酱中分离出62 株嗜盐菌,其中Salinicoccus 属4 株,Lentibacillus 属3 株,均为主要物种[19]。本研究中,虾皮样品中优势物种来自Salinicoccus 属; 酱油蜜瓜样品中唯一分离出菌株来自Lentibacillus 属,什锦菜样品中优势物种也来自Lentibacillus 属。

3 结 语

以嗜盐古菌作为产酶来源已经成为一个新的研究热点,主要应用于化工、制药、石油、水产、发酵等工业生产中[20]。作者从21 种嗜盐菌株中筛选出了胞外产淀粉酶3 株,产酯酶7 株,产明胶酶1 株,产触酶8 株。 初步判断,产酶菌株在其生境中同时也具有一定的优势度,且有些菌株具有产多种胞外酶的特征。 高盐生境具有一定的复杂性,某些嗜盐菌为了适应复杂的生存环境进化出产多种胞外酶的特性。 因此相较于不产酶菌株,产酶菌株更具有生存优势。