新型趣缘关系:理解未来社会组织协同的关键视点

喻国明,苏健威

(北京师范大学 新闻传播学院,北京 100875)

长期以来,相较于血缘、地缘、业缘等关系,趣缘关系并不受到社会重视。趣缘群体也始终居于次要地位[1]。这是由于趣缘关系长期呈现为弱关系,难以进行大规模的、有效的价值生成。本文认为,算法赋能的“新型趣缘关系”更容易激发弱关系转化为强关系并生成价值。“新型趣缘关系”是趣缘关系的升维构造,将成为未来数字文明社会赖以组织协同的主导性社会关系。

从原始社会到工业文明,本质上是社会主导性关系持续升维的过程,而趣缘关系作为既往关系的升维性构造,深刻匹配着数字文明的独有特征,必然成为数字文明时代的主导性社会关系。作为趣缘关系在互联网媒介时代的主要形态,网络趣缘关系具有一定的升维性特征以及其升维的不完全性。基于此,本文将尝试建构算法媒介赋能的“新型趣缘关系”这一概念,并论证新型趣缘关系将呈现何种样态及其如何在数字文明组织协同层面发挥作用。

一

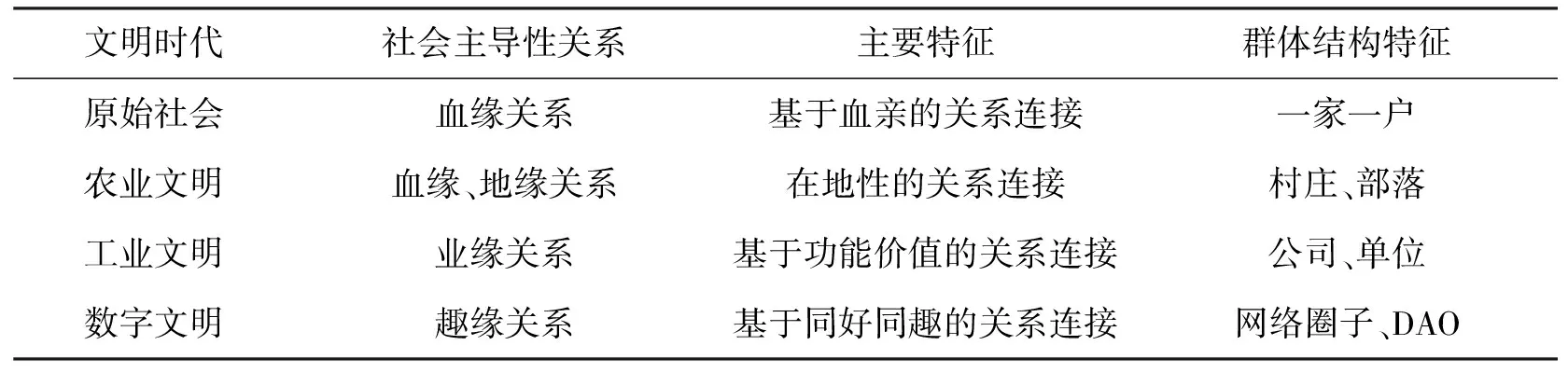

趣缘关系将成为数字文明时代的主导性社会关系。人类文明的演化史就是社会关系与群体形态逐渐升维的过程。阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)曾将人类社会划分为原始社会、农业文明、工业文明和后工业文明(也叫数字文明)四个阶段[2]16-20。在原始社会中,个体的绝大部分社会连接都依赖于血缘或亲缘关系,换言之,亲缘或血缘关系是原始社会关系的主流。在血缘关系的基础上,原始社会的大多数人生活在经常迁徙的小团体中,以采集、渔猎、畜牧为生[2]16-20,构成了“一家一户”的群体格局。进入农耕文明时期,地缘关系取代血缘关系成为社会的主流关系,这突破了亲缘关系连接数量的有限性,使人们能够根据“在地性”与他人进行更多的交往协作,进而催化了村庄、部落式的群体构造和“不离乡,不离土”的文化情结。进入工业文明时代,业缘关系前所未有地促进了血缘、地缘关系的松解,人们得以离开家庭、离开故土,投身于更广域的社会网络与生产关系之中。在业缘关系的基础上,社会组织形态表现为公司、单位等以功能价值为表征的群体构造,社会连接生成更加广泛,极大地促进了生产力水平的发展,形成了新的生产格局。从血缘到地缘再到业缘,社会主流关系实质上处于不断升维的过程之中,即后一阶段主流的社会连接在前一阶段主流社会连接基础上,逐层构架新的维度,使社会关系具有更多维度的功能样态和价值生成方式,使社会关系承载文明形态的空间更加广阔,承载的要素更加多元和富集。不同于血缘、地缘、业缘关系,趣缘关系是以相同或相近的兴趣为纽带结成的人与人之间的关系[3](见表1)。

表1 不同文明时代的主导性社会关系及其特征

趣缘关系是工业文明时代业缘关系的升维构造,深刻匹配着工业文明时代迈向数字文明时代的两大特征。第一个特征是盈余背景下,社会实践逻辑从以物质财富的增加为代表的“以物为本”转向为以提升人类个性发展的丰富度和实践的自由度为代表的“以人为本”。工业文明带来的生产力水平飞跃空前地实现了社会物质财富的大幅增加,人类社会逐渐走出了物质的绝对短缺时代,体现出物质盈余、时间盈余与认知盈余的特征,人类越来越多的“休闲”行为正是这一特征的集中表现。在盈余时代,人类不再局限于安全与生存问题的满足,而更多地寻求个人发展、价值实现和自我尊严。这种社会底层实践逻辑的转化实质上带来整个社会的动力改变、逻辑改变、尺度改变。前述血缘、地缘、业缘均是“以物为本”逻辑下的社会主导性关系,体现为压抑个体自我发展和自由实践的需求,以集中力量组织生产进而解决物质短缺问题。因此这些关系以追求物质财富增加这一单向度需求作为根本,而无法承载社会盈余所催化的“以人为本”的多样性的发展需求。

迥异于以物质财富增加为追求的社会关系,趣缘关系天然地建立于个体个性化的爱好或意趣,是一种个体主动构建的、追求其自由实践和全面发展的社会连接。这体现在,首先基于趣缘关系构造的社会群体,比如粉丝团体、数字游戏公会、豆瓣小组等……个体能够在这些趣缘连接中产生强烈的社会认同和集体归属感,并能在圈层文化的包裹中实现深层心理需求,彰显个性自我。其次个体发展的丰富度和实践的自由度,都要求产生更大范围、更多维度、更细粒度的社会连接。这种连接的属性是血缘、地缘、业缘关系所无法实现的,只能由升维性的趣缘关系加以承载和体现。

工业文明迈向数字文明时代的第二个特征是数字媒介催化的微粒化社会。进入数字文明时代,以互联网为代表的数字媒介技术极大地冲击了以报纸杂志、广播电视为代表的传统媒介技术,使社会主流传播形式从单向度的大众传播转变为多向度交互式的网络传播。作为社会连接的技术载体,主流媒介技术的转变驱动着科层制社会结构转化为微粒化社会结构,社会的基本单位由组织降解为个人。这种转变带来以电子政务、电子商务、电子医疗等等社会进程操作逻辑的重构。

趣缘关系与这种数字媒介特性、微粒化社会构造相匹配,具体表现在:首先微粒化的再组织一定是依赖趣缘关系的,而非其他关系。我们所说的“关系赋权”——个体通过获得关注而具有更大的传播声量和社会权力,就是这种微粒化社会中基于趣缘关系构造的赋权模式。其次,趣缘关系驱动社会样态呈现出升维性的特征。首先连接结构变革,包括连接数量和密度的增大、连接方式从一维转为多维等等。比如人们的“网友”数量远远大于其同事、同学的数量。更大连接数量意味着更大的实践自由度和更多元的价值生成模式。而连接结构也逐渐从线性的、一维的连接,转变为非线性的、多维的连接。正如曼纽尔·卡斯特所指出的,“网络化逻辑的扩散实质地改变了生产、经验、权力与文化过程中的操作和结果”[4]569。同样,社会关系趋于多元化与复杂化,加快了社会流动性和传播权力、社会资本的进一步下沉。此外,连接的升维也体现在时空关系变革,表现为价值创造所需的时间空间在不断压缩,在此基础上人们能够形成技能和知识的深入空间,客观上促进了社会分工的精细化。

由此可见,血缘、地缘、业缘关系作为社会主导关系将不再能够匹配数字文明到来引发的社会需求、组织逻辑、操作逻辑等方面的巨变,而具有升维意义的趣缘关系必将成为数字文明时代的主导性社会关系。这是理解数字文明时代社会组织协同的基本出发点。

二

无论是追求个体全面发展,或是满足个体个性化需求,抑或是仅仅追求物质财富的增加,关系建构都需要以价值生成为基础。价值生成的粒度、效率、模式都是我们审视社会关系性质,评价社会关系优势或局限的关键参量。当前趣缘关系的窘境在于其价值生成水平有限,更多表现为娱乐性的弱关系,因而被学界和业界所轻视。

在我们讨论趣缘关系的价值生成逻辑之前需要说明的是,趣缘关系在互联网媒介时代主要体现为网络趣缘关系,即构成趣缘连接的人、人际接触以及人际需要等要素均由互联网所承载。本节讨论的趣缘关系主要指网络趣缘关系,而非线下人际交往形式的趣缘关系。

(一)“弱关系转化为强关系”是网络趣缘关系生成价值的基本逻辑

对于网络趣缘关系的价值生成逻辑, 强弱关系理论为我们提供了一个有益的解释视角。 美国社会学家马克·格兰诺维特(Mark S. Granovetter)曾根据时间量(amount of time)、 情感强度(emotional intensity)、 亲密程度(intimacy)、 互惠服务(reciprocal services)四种维度将社会关系分为 “强关系(strong ties)”与“弱关系(weak ties)”。 格兰诺维特指出弱关系意味着连接双方的异质性, 强关系往往意味着双方的同质性; “弱关系比强关系更有可能将不同小群体的成员联系起来, 而强关系往往集中在特定的群体之中”[5]。 在生活中, 我们往往倾向于基于弱关系获取信息, 基于强关系进行更深度的交流与协作。

在互联网中,强、弱关系的相互转化很常见。频繁的互动可能会促进一些弱关系向强关系的转化[6],这种转化是网络趣缘关系生成价值的重要基础。直播带货就是一个典型的例子。在进入直播间之前,直播观众与主播之间是一种松散的弱关系连接。在直播带货的过程中,观众通过消费主播的内容展演建立对主播的情感认同和人际信任,从而愿意消费以支持主播。这个过程中,趣缘弱关系呈现出强关系的特征,并在趣缘逻辑下生成价值。因此,对于网络趣缘关系而言,强弱关系在媒介中介作用下的转化及其价值生成是网络趣缘关系不同于其他社会关系的关键特征,这也是理解趣缘关系价值生成的基本视角。

(二)网络趣缘关系将弱关系转化为强关系的机能有限

在互联网媒介的中介下,网络趣缘关系在一些特定场景下能够将弱关系转化为强关系[7]。但以现实经验来看,除了直播带货等电子商务领域,由弱关系生成的“强关系”大多无法产生价值,甚至衍生出诸如过度娱乐化、情绪化的乱象。比如极端粉丝饭圈行为,网络圈子内部的信息茧房,网络圈子间互相攻讦……这种现象背后的本质是网络趣缘关系在弱关系转化为强关系层面的机能仍不完备。其缺陷表现在以下四个方面:

一是权利缺失,即网络趣缘关系中的个体缺乏业缘关系中对应的权利,数字资产缺乏现实社会中对应的权属。这一缺陷导致了两个后果:首先,这使得目前的互联网趣缘群体无法进行物质交往,而局限于信息交流。比如个体在基于BBS形成的豆瓣小组、贴吧等网络圈子中由于匿名性和权利缺失,仅能进行交流讨论,而无法进行更高层次的生产协作和物质交易,因而成为平台的“数字劳工”,无法主动且自由地创造价值。其次,工业文明的基石——“私有财产不可侵犯”在互联网媒介中的体现并不完整。这种私有制的缺失,也致使网络趣缘关系进行价值创生的动力不足。网络趣缘关系往往仅限于同好,以个体兴趣驱动,而非业缘关系具备生产力,以价值回馈作为强驱动力,因此,网络趣缘群体在互联网媒介上表现为聚散无常的“流动圈层”。

二是信任缺失。首先,由于互联网的匿名性和无权性,二者天然地难以建立人际信任——规则建立的基础,网络节点之间的关联往往是微弱且流动的。权利缺失导致遵守或违反规则的个体难以进行准确严谨的奖励或惩治。其次,由于互联网平台往往只能提供简略的技术规则(比如视频直播间中打榜越多用户显示越突出),这导致更复杂或更个性化的群体规则只能依赖随意的口头、简单文本或成员间默契约定,难以构成价值生成的信任基础。

三是在权利和信任缺失的基础上,网络趣缘群体进而表现出情绪化倾向,理性决策难以得到支撑。来自五湖四海的个体啸聚而成的互联网圈子呈现出一种互动仪式的结构。对此,兰德尔·柯林斯曾指出互动仪式有四种主要的构成要素:两个或两个以上的人的身体共同在场、对局外人设定了界限、人们的注意力集中在共同的活动或者对象上、人们分享共同的情绪与情感体验[8]48。网络趣缘关系尽管没有满足身体的在场性,但对其他三个因素的集成同样形成了强大的仪式场,情绪成为群体内部的关键能量流。因此在群体认知与群体行为中,感性要素的驱动作用远远超过理性要素,群体协作行为表现为非理性、冲动和混乱的样态,形成互联网媒介时代无所拘束的“乌合之众”。

四是场景局限。互联网平台始终针对用户需求的“最大公约数”以确定其对应场景,提供具有广泛适应性的、精简的服务。虽然对应平台上的用户可以根据喜好缔结圈子去匹配更加细腻和个性化的需求,但对应平台本身会对圈子的目标与行为模式起到一种潜在形塑的作用,比如微博是基于短博文的弱关系社交平台,微博群体的大多行为只能限于讨论或声援。在少数平台媒介的定义下,用户场景是有限和断裂的,这有助于平台媒介提供具有普适性意义的服务。在这一框架下,平台媒介上的组织生成要么是单一的(比如微博往往容易形成粉丝社群,豆瓣往往容易形成文创同好社群等),要么是程式化的(微信能够根据场景需求形成以群聊为表征的群体结构,具有更高的自由度,但微信仅能以群聊的模式提供最为基础的技术支持,无法针对各类组织的细微需求进行针对性的适配)。然而社会实践中的场景和需求是无穷无尽的,远不能由人为划定框限。因此,互联网时代潜在场景、潜在需求远远多于平台媒介上的社会组织样态,换言之,建筑在平台媒介之上的社会关系、社会组织与真实场景、真实需求之间存在着巨大的失衡,这也导致了网络趣缘关系转化弱关系为强关系进而生成价值的局限。

(三)互联网媒介可供性的局限是趣缘强弱关系转化不足的主要原因

从以上缺陷不难看出,互联网媒介可供性的局限是网络趣缘关系无法将弱关系转化为强关系的主要原因。吉布森(James J. Gibson)曾将可供性(affordance)定义为“一个具体环境的可供性,就是它为动物提供的东西……它在某种程度上涉及环境与动物两方面……它意味着动物与环境之间存在着互补性(complementarity)”[9]127。换言之,可供性存在于环境与行动者之间,环境为行动者提供了“行动的可能性”。任何行动者在环境中的行为都受到可供性的框限和塑造。对于个体在网络空间中建构趣缘关系这一行为而言,互联网媒介不同于线下具身的人际交往和其他任意媒介,提供了互联网媒介独有的可供性。具体而言,一方面互联网媒介的可供性支持趣缘关系穿透时空阶层,极大地扩增了个体的弱关系连接,在信息获取和情感支持等意义上为个体带来巨大赋能;另一方面,互联网媒介的可供性长期以来都主要表现为信息传播,基于关系生成价值的场景较少,对于更复杂协作行为的包容度不足等,也限制了网络趣缘关系进行强弱关系转化进而生成价值的机能。

在互联网媒介可供性限制的影响下,趣缘强弱关系转化机能不足的网络趣缘关系往往表现为趣缘弱关系。“网络技术极大地降低了人际交往的成本,给人们提供了既能随时集结又能随时解散的‘瞬间团结’”[10]163,这使得互联网上的关系更多体现为弱关系,网络趣缘关系也因此呈现出弱关系的色彩,即实现了一种粗粒度(1)“粒度”指解析的程度,数据的精确度越高,粒度就越低。引自克里斯多夫·库克里克:《微粒社会数字化时代的社会模式》. 黄昆, 夏柯译,中信出版社2018年版,第3-6页。的连接,而网络趣缘群体则基于这种趣缘弱关系呈现为一种粗粒度的聚合,不能进行如同业缘强关系一般的深层次交流协作。

三

从网络趣缘关系表现出的“权利缺失”“信任缺失”“情绪化”“场景局限”等缺陷可见,网络趣缘关系并非数字文明时代趣缘关系作为社会主导性关系的“完美形态”,更似一种工业文明迈向数字文明时期趣缘关系的“过渡形态”。如何理解趣缘关系迭代的发展逻辑以及如何在此基础上探索网络趣缘关系未来的发展路径是十分重要的问题。在此需要指出的是,社会关系升维式演化的过程同样也是媒介技术持续迭代的过程,因此,我们可以尝试以媒介迭代的视角来解析以上两个问题。

(一)算法赋能是网络趣缘关系迭代升维的基础背景

从本质上说,任何一种媒介技术都是对于人的社会关系与关联的一种形式构造,人的任何社会关系的发生、维系与发展都依赖于作为中介纽带的媒介[11]。因此,媒介技术的演化迭代也将对社会关系产生影响。

媒介的演进可以粗略地划分为物理媒介、关系媒介和算法媒介三个阶段[12]。物理媒介时代,以报纸杂志、广播电视为代表的器物媒介是社会的主流媒介,其单向传播的特性与科层制社会结构互构互塑,业缘关系(表现为公司、单位等)在这个过程中驱动着整个社会的协同组织。进入关系媒介时代,互联网媒介前所未有地将所有个体连接在一起,科层制社会结构降解为扁平化、微粒化的社会结构,趣缘关系开始构成个体所有社会关系中的主要部分,并促进整个社会连接粒度、连接密度、连接效率的整体跃升。从这一过程可见,社会主导性关系的迭变背后是媒介可供性不断增强的过程。

然而正如前文所述,互联网媒介无法有效支持弱关系转化为强关系进行价值生成。社会要创造更大的价值,就需要用极大的资源调动能力去形成需求和价值场景的匹配,这一角色只有算法能够承担。这使得算法逐渐替代关系媒介,成为社会媒介系统的主导媒介。算法媒介以全面渗透在生产生活实践中的算法为介质,以个体任何细微需求为基点,将所有个体和社会要素进行连接聚合,形成巨量社会价值的聚变式生成。因此,在算法深刻赋能的深度媒介化社会,趣缘关系必然呈现为全新的样态,进而对社会组织协同形成新的定义、新的模式与新的尺度。

(二)新型趣缘关系是算法媒介赋能下网络趣缘关系的升维构造

必须指出的是,趣缘关系的本质在于主动的、基于兴趣和盈余的连接,它并不是天然的弱关系,比如现实生活中的爱好者同盟就是一种趣缘强关系的连接,在一些特定情境中甚至能够表现出超越组织机构的强大协同和动员能力。因此,未来数字文明时代的主导性社会关系应当在算法赋能的基础上,兼具趣缘弱关系与趣缘强关系的特性,即兼具连接广泛性与协作有效性。能够克服趣缘关系目前的窘境——互联网媒介可供性局限、强弱关系转化机能和价值生成效能不足、网络趣缘关系表现出的种种缺陷,从而呈现出理性与感性共存,强弱关系自由转化,且具有更高价值生成水平的趣缘关系。

我们不妨称这种算法赋能的趣缘关系为数字文明的“新型趣缘关系”。基于前文分析,新型趣缘关系在趣缘弱关系基础上,同样表现为社会全要素的整体性连接,构成分布式、扁平化的复杂网络;个体作为社会组织动员的最基础单位,成为网络中的节点,在多元社会力量的驱动下与网络中其他节点协同运动。除此之外,数字文明时代的新型趣缘关系在算法赋能基础上,还至少具有三种关键逻辑以支持趣缘强弱关系转化的机能提升:

第一,个体确权。区块链算法技术的发展为数字要素确权提供了技术可能[13]。在区块链算法的支持下,每个个体、网络中的价值要素……任何构建强关系所必需的独特要素都能够具有对应的权利或权属,这种权利或权属在整个网络上公开透明,并通过重型加密保证安全。在此基础上形成强关系缔结的基础——数字文明的私有制特性,进而激发群体或组织生产协作的活力,形成网络群体物质交往或深度协作的可供性。

第二,技术信任。区块链算法和人工智能算法是算法媒介时代的技术基座。尽管具体的算法设计可能存在争议,但算法运行不依赖人的意志和情感,在条件符合的情况下能够自动执行,这有助于形成数字文明时代技术信任的基础,也对社会关系的构建具有极为重要的意义。

任何强关系的缔结以及社会规则的建立必须依赖有效的信任机制。从原始社会到工业文明时代,人际信任扮演着这一角色。然而人际信任往往意味着个体需要投入足够多的时间精力成本以尽可能多地了解彼此,严密的规章制度和经过公允的第三人担保往往也是人际信任所必需的基础要素。新型趣缘关系不同于以往任何一种社会关系,它的底层信任机制是技术信任,即所有个体确信通过某项公共技术能够保障社会规则的无差别实施以及个体私有财产的绝对安全。这种人际信任向技术信任的转换直接开辟了两个空间。首先,技术信任极大地降低了个体缔结强关系所必需的门槛,个体能够如同形成趣缘弱关系般轻松地形成更具深度的趣缘强关系,进而形成更高自由度的社会连接与实践。其次,在互联网媒介时代,身份认同和情感连接形成了网络趣缘群体中的人际信任——隔绝外部个体与信息的“壁”,不同圈层的个体难以协同。技术信任通过代替这种人际信任机制打破了互联网圈层之间的“壁”,同样信任技术的个体能够自由流动并深度耦合形成新的强关系群体,客观上实现圈层的破壁协同,这是数字文明时代社会组织协同的崭新模式。

第三,自组织式的场景连接。场景是社会关系价值变现的关键要素,基于趣缘关系的价值创造本质上即特定场景中关系的价值变现。互联网媒介时代的场景大多由平台型媒介所人为定义,与数字文明时代个体的真实需求间存在巨大的失衡。因此,数字文明时代场景的构架应当是自组织式的——只要能够激发微粒个体的聚合就应当形成与之匹配的场景构造和技术服务。新型趣缘关系构架在自组织场景基础上,表现为更加细腻的场景连接,释放出更大价值和能量。人工智能技术为这种自组织式的场景架构提供了技术可能,在以ChatGPT为代表的生成式人工智能技术加持下,个体有望驾驭计算机代码,进而能以此构建出细腻需求实现所需的场景构造[14],并通过调用社会的其他技术服务接口来形成价值逻辑的闭环。以各类分发型算法为代表的分析式人工智能技术则有望实现个体细腻需求与微粒场景的精确匹配,助益缩短满足微小需求的逻辑链条,提升趣缘关系价值生成的效率与水平。

基于以上三重逻辑,数字文明时代的新型趣缘关系可被定义为:在技术信任与自组织式涌现出的场景基础上,具有完整权力构造的个体以自身兴趣为纽带所缔结的社会关系。

目前新型趣缘关系构造的社会群体及其实践场景已经初现端倪,DAO就是典型案例。DAO(Decentralized Autonomous Organization)即“去中心化自驱组织”,在中文语境中常常也被译为“岛”。DAO的管理和运营规则以智能合约的形式编码在区块链上,由分布式程序自动执行[15]。因此,相比于工业文明时代基于强关系的典型组织——公司、单位等,DAO更多体现出趣缘弱关系独有的特性,比如极大地压缩了组织构建与成员协作的时空限制,极大地拓展了个体间与群体间的关系维度等。相较于基于网络趣缘关系构造的典型组织——网络圈层,DAO更多体现出趣缘强关系独有的特性,比如个体完整的权利,嵌入代码的规则构造以及深度协作的可供性等。据DeepDao统计,截至 2023 年 5月11日,已注册 12 865个DAO组织,DeepDAO记录的2 385个DAO中163个DAO(6.8%)的资产规模超100万美元[16],业已成为个体在数字空间中深度协作的一种崭新形态。

四

不同于以往任何一个时代,数字文明追求个体全面发展,自由实践的“以人为本”逻辑,其价值追求的向度远远比单向度追求物质财富增加要更加丰富、多元。此外,数字媒介驱动的社会微粒化进一步改变了科层制社会的传播与社会实践逻辑,一切个体、社会要素、价值要素都将以全新逻辑有机地“再组织”,从而构造出全新的连接模式、价值尺度和操作范式。这种实践背景和底层逻辑的巨变,将前所未有地冲击社会实践进程和人类生存样态。在这一背景下,具有升维意义的趣缘关系将代替业缘关系,成为主导性社会关系。而媒介技术的迭代——算法媒介替代互联网媒介成为社会媒介系统的主导媒介,也将解除互联网媒介可供性局限对网络趣缘关系价值生成水平的限制。算法赋能的新型趣缘关系将更加鲜明地突出趣缘关系的升维特征,并成为驱动数字文明时代社会组织协同的关键所在。

首先,新型趣缘关系深度赋能个体的社会连接能力。著名人类学家罗宾·邓巴(Robin Dunbar)曾在20世纪90年代提出“邓巴数(Dunbar’s number)”,表明每个人拥有的社交网络规模在150人左右[17]15。在新型趣缘关系的中介下,个体具有更大可能突破邓巴数定律。在个体确权、技术信任和自组织式的场景构造下,个体理论上能够架构无限的趣缘弱关系以及具有价值生成意义的“趣缘强关系”。在这些关系连接中个体实践的自由度进一步提升,其生存发展的样态更加丰富,其价值创造的尺度更加多元。

在深度赋能个体连接的基础上,新型趣缘关系助益整个微粒化社会的再组织。深度媒介化指出了社会千行百业与传播媒介深度耦合的状态,而新型趣缘关系则是这种耦合关系的动态表述。新型趣缘关系在自组织式的场景涌现基础上,促使微粒个体聚合、协同和有机组织。相比于科层制社会以企业、单位、机构等为聚合的社会结构,新型趣缘关系构造的“部落式结构”是更加开放、紧密、灵活的动态演化系统。

最后,新型趣缘关系的高度异质性特征也有助于整个社会更高水平的价值生成。在业缘强关系构造的群体内部,地理和生活背景的接近性形成了高度的同质性,这导致其价值创造的多样性是有限的。新型趣缘关系在构造趣缘强关系聚合的同时,保留了趣缘弱关系高度异质性的特征,使得具有不同文化特征、知识技能背景、社会资源的个体能够根据场景有机聚合,从而助益整个社会更高水平的价值生成。

综上所述,新型趣缘关系是驱动数字文明时代社会组织协同的关键所在,新型趣缘关系体现出的个体权利,主动建构,自由实践,全面发展的特性,也正是数字文明时代的内核。正如马克思曾在《资本论》第一卷中提出由“自由人联合体”(acommunityofindividuals)组成的新社会的设想——这是一个“把每个人都拥有充分和自由的发展作为根本原则的社会”[18]。诚然,当前新型趣缘关系尚未成为趣缘关系的主流,然而其特性应当是传播媒介及其构造下社会实践不断发展过程中所应持续关注且不懈追求的目标。