后路关节间撑开复位内固定术治疗Goel A型颅底凹陷的临床疗效

戚茂杨,孟洪锋,张博彦,辛宗,关健,段婉茹,菅凤增,陈赞

颅底凹陷是颅颈交界区一种常见的骨性畸形,常与先天性颅颈交界区骨性结构畸形相关,如寰枕融合、寰椎侧块发育畸形、齿状突发育畸形等,其中伴发寰枕融合最常见。这一概念最早由von Torklus和Gehle[1]提出,随后逐渐被神经外科医师认知。

颅颈交界区骨性结构畸形在导致颅底凹陷的同时可以诱发寰枢椎失稳,甚至寰枢椎脱位。2004 年,Goel 根据是否合并寰枢椎脱位将颅底凹陷分为A 型和B 型,受到广泛认可[2]。Goel A 型颅底凹陷的发病机制是:颅底凹陷同时合并寰枢椎侧方关节、前方张力带或齿状突骨性的结构畸形,造成寰枢椎脱位,齿状突向上向后移位,压迫延髓腹侧面,造成肢体无力、感觉障碍、饮水呛咳和行走不稳等一系列等神经功能障碍。

对于Goel A 型颅底凹陷,Goel 认为寰枢椎失稳,因而提出的治疗策略是进行寰枢椎内固定,这一治疗策略强调恢复寰枢椎的稳定性,但忽视了对颅底凹陷进行复位[3]。国内学者通常采用寰枢椎脱位治疗策略治疗Goel A 型颅底凹陷,而忽略了对导致颅底凹陷的根本病因——颅颈交界区骨性结构畸形的分析和针对性的治疗。2019 年,陈赞团队提出采用后路关节间撑开松解技术治疗寰枢椎脱位并取得良好效果[4]。后路关节间撑开可以有效纵向分离寰枢椎,使枢椎向尾侧移位,复位颅底凹陷。本研究通过连续性回顾在首都医科大学宣武医院神经外科行后路关节间撑开复位融合内固定术治疗的30 例Goel A型颅底凹陷患者的临床资料,评估该治疗方法的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①影像学诊断为Goel A 型颅底凹陷;②有明显的神经功能症状。排除标准:①类风湿关节炎患者;②存在齿状突小体的患者;③颅颈交界处创伤患者;④骨质疏松症患者;⑤有感染发生的患者。

回顾性分析2020 年6 月 到2021 年2 月因Goel A型颅底凹陷于首都医科大学宣武医院神经外科手术治疗的30例患者。根据上述纳入及排除标准进行筛选,30 例患者均采用后路关节间撑开复位内固定手术方式,其中男11 例,女19 例;年龄15~64 岁,平均(39.3±13.0)岁。患者的临床症状包括四肢无力16例(53.3%),感觉减退6 例(20.0%),麻木19 例(63.3%),疼痛10例(33.3%),走路不稳11例(36.7%),眩晕3例(10.0%),吞咽困难和饮水呛咳3例(10.0%)。

本研究经首都医科大学宣武医院伦理委员会批准通过(K2021020),所有纳入患者均签署相关知情同意书。

1.2 手术方式

全身麻醉后,患者取俯卧位,头架固定,牵引重量取其体重的20%,使头部和颈部处于中立和略微伸展的位置。在颈后部做一个直切口,暴露枕鳞至C2椎板。分离后方组织时由上向下,至枕鳞处采用锐性分离方式。沿C2 椎弓峡部进行骨膜下分离,向头侧探查侧块关节后缘。当术中遇到静脉丛出血,使用明胶海绵填塞按压和小功率双极电凝止血。使用神经剥离子将椎动脉由内下方上推至外上方以保护椎动脉。分别用关节间撑开器从左右寰枢椎关节后缘插入关节间隙,然后将其旋转撑开关节间隙。达到松解寰枢椎前方张力带、复位颅底凹陷的作用,并采用O 型臂X 线机判断影像学复位效果是否达到目标高度。取自体髂骨松质骨填充到高度合适的cage(长18 mm,宽9 mm,高6~9 mm)中,置于寰枢椎两侧关节间隙。术中使用O 型臂X 线机透视观察是否位于适当的位置。

由于所有患者均存在寰枕融合畸形,因此上端固定物均选择枕骨钛板。枢椎采用椎弓峡部螺钉,如在枢椎存在椎动脉高跨,则采用枢椎椎板螺钉或延长固定节段至C3 侧块。钛棒预弯成型,将尾端固定在C2椎弓根螺钉上。使用悬臂技术将钛棒头端置入枕骨板螺钉中,在固定螺钉的同时将C2 椎体向腹侧移动、倾斜,复位寰枢椎水平脱位。使用O 型臂X线机确认复位完成后拧紧固定螺钉并去除钉尾。无需枕颈间植骨。大量盐水冲洗后,分层严密缝合肌肉、筋膜和皮肤。所有手术均由同一位资深神经外科医师操作。

1.3 随访计划及评价指标

随访时收集并分析患者的临床症状学和影像学数据。主要评价指标包括:①CT扫描数据:齿状突尖至钱氏线的距离、寰齿间距、正中矢状位上斜坡枢椎角;②MRI 影像学数据:延髓脊髓角、延髓下方蛛网膜下腔直径、延髓腹侧颅颈交界三角区面积。骨融合定义为矢状和冠状重建CT 扫描中可见的骨桥。次要评价指标包括:患者症状学变化和日本骨科学会(Japanese Orthopaedic Association, JOA)评分。

1.4 统计学分析

应用SPSS 22.0软件进行统计学分析。计量资料以均值±标准差表示并进行方差齐性检验,术前术后指标比较采用配对样本t检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术结果

所有患者均采用枕骨板固定。27例患者选择C2椎弓峡部螺钉进行下端固定;3 例患者单侧C2 椎弓根纤细,1 例选择C2 椎板螺钉固定,其余2 例选择延长至C3侧块螺钉固定。手术时间为116~262 min,平均(182.6±18.2)min;失血量为50~200 mL,平均(144±25)mL,未出现血管神经损伤或硬脊膜损伤。

2.2 症状学评估结果

30 例患者随访时间为12~26 个月,平均(18.6±4.5)个月。

术后1 年随访,JOA 评分从术前的(13.6±0.4)分提高到(15.7±0.3)分,整体症状缓解率达96.7%,差异有统计学意义(t=-4.448,P=0.001)。1 例患者术后出现轻症肺炎,应用敏感抗生素1 周后缓解;另外1 例术后出现肢体麻木症状,经康复治疗3 个月后,症状缓解。

2.3 影像学结果

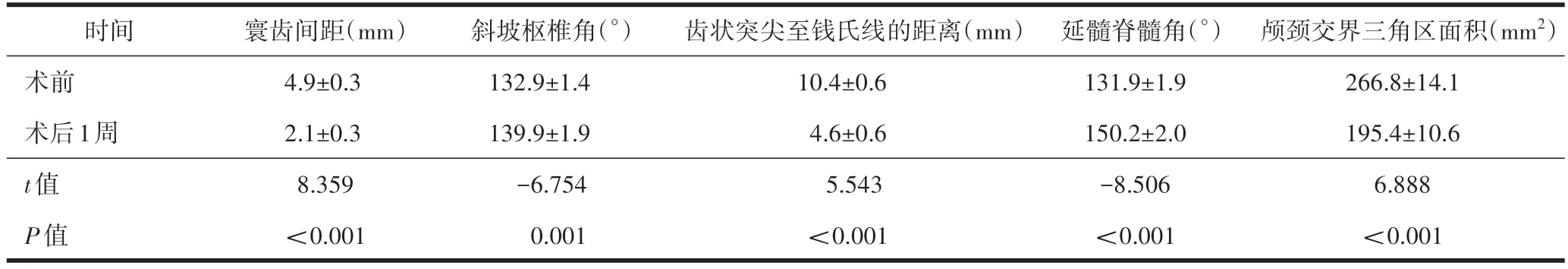

CT 结果显示,与术前比较,术后1 周的寰齿间距、齿状突尖至钱氏线的距离显著减小,斜坡枢椎角显著增大,差异有统计学意义(P<0.05)。MRI 检查显示,与术前比较,延髓脊髓角显著增大,而颅颈交界三角区面积显著减小,差异有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

表1 手术前后患者影像学指标比较(n=30,±s)

表1 手术前后患者影像学指标比较(n=30,±s)

时间术前术后1周t值P值寰齿间距(mm)4.9±0.3 2.1±0.3 8.359<0.001斜坡枢椎角(°)132.9±1.4 139.9±1.9-6.754 0.001齿状突尖至钱氏线的距离(mm)10.4±0.6 4.6±0.6 5.543<0.001延髓脊髓角(°)131.9±1.9 150.2±2.0-8.506<0.001颅颈交界三角区面积(mm2)266.8±14.1 195.4±10.6 6.888<0.001

30 例患者中有8 例存在脊髓空洞,术后1 年随访中,所有患者脊髓空洞均有明显缩小或节段缩短。术后6 个月,28 例(93.3%)患者出现实体骨融合。2例(6.7%)患者至术后1年的随访实现了实体骨融合。共24例患者实现了复位,总体复位率为80.0%。随访过程中未出现cage塌陷、高度丢失等情况。

典型病例见图1。

图1 患者,女,56岁,Goel A 型颅底凹陷,患者双上肢无力、麻木4年余,且渐进性加重,行后路撑开复位融合内固定术

3 讨论

颅底凹陷是颅颈交界区一种常见的骨性畸形,其发病机制常与寰枕融合、寰枢椎侧块发育不良、扁平颅底、Klippel-Feil 综合征等有关[5-8],以寰枕融合引发的颅底凹陷最为常见,寰枕融合后寰椎侧块高度丢失,造成枢椎齿状突向上移位,齿状突超过钱氏线甚至枕骨大孔水平,形成颅底凹陷。颅底凹陷患者寰枢椎关节面和齿状突骨性结构的发育畸形,在颅骨重力的作用下寰枢椎关节面出现向前下方的剪切应力,引起寰枢椎关节出现滑脱;同时齿状突发育畸形,会导致寰齿关节破坏,对抗寰枢椎之间剪切应力的结构失效,最终导致寰枢椎脱位。综上所述,颅底凹陷的基本病因是颅颈交界区骨性结构畸形,而寰枢椎脱位是颅底凹陷骨性结构严重至一定程度后并发的。Goel A 型颅底凹陷可造成一系列神经功能障碍,严重时可导致呼吸功能障碍甚至危及生命,应积极采取治疗措施。恢复颅底凹陷和寰枢椎脱位,解除延髓腹侧面压迫是治疗此类疾病的关键[9-10]。

Goel 对Goel A 型颅底凹陷提出的手术策略是进行寰枢椎固定,这种治疗策略强调固定失稳的寰枢椎,而非复位颅底凹陷[3]。Goel A 型颅底凹陷多存在寰枕融合、寰枢椎侧方关节畸形绞锁等严重颅颈交界区骨性结构畸形,欲复位颅底凹陷必须纵向分离寰枢椎,使枢椎整体向尾侧移位,寰枢椎之间的韧带结构会阻碍这种复位操作,因而后路复位难度较大,多为中国学者分类标准中的“难复性寰枢椎脱位”[11-12]。Yin 等[13-14]提出应用经口寰枢椎复位接骨板(transoral atlantoaxial reduction plate, TARP)内固定术经前路松解寰枢椎关节,并进行复位内固定,取得良好疗效。Wang等[15]提出术中麻醉后应用颅骨牵引进行评价,如不能复位则首先采用前路经口松解寰枢椎前方张力带,再进行后路寰枢椎复位内固定。该策略使寰枢椎复位率达到98%,但并发症发生率也达到了10%,其中大部分并发症是与前路经口松解相关[15-16]。通过后路关节间撑开技术复位颅底凹陷并同时复位寰枢椎脱位的技术可以通过在寰枢椎关节间进行撑开,间接松解寰枢椎前方张力带,使枢椎整体向尾侧移位,达到复位颅底凹陷的作用[4,9-10,17]。同时这一手术技术也可以达到松解寰枢椎侧方关节,解除关节间绞锁的效果,使复位寰枢椎水平脱位更加容易。本研究中,寰枢椎复位率为80.0%,充分证实后路关节间撑开复位内固定术复位Goel A 型颅底凹陷的有效性。后路关节间撑开复位内固定术可以通过关节间撑开间接达到松解寰枢椎前方张力带的作用,从而避免前路经口松解的手术操作,减少手术并发症的发生率,证明了后路手术的优势[18-20]。本组患者只有2 例发生轻微并发症,未出现严重并发症,无死亡病例,证实了这一手术技术治疗Goel A 型颅底凹陷的安全性。

颅颈交界区畸形复位后需要形成坚强的骨性融合才能保证治疗的远期疗效。复位术后早期,寰枢椎之间韧带会存在回弹的应力,枕颈交界区还存在一定活动度。以往的后路复位技术,由于复位后寰枢椎关节分离导致内固定系统承受较大应力,在骨性融合之前内固定系统可能松动,甚至因金属疲劳发生断裂。在两侧寰枢椎关节间植入融合器以后,融合器在两侧关节间的支撑可以有效分散寰枢椎后路内固定系统承受的应力,有效避免骨融合以前发生内固定失败,前期的生物力学研究已经证实了上述理论[21]。同时在寰枢椎关节间植骨比以往在枕颈交界区背外侧植骨更加符合Wolff 定律,因而更容易形成坚强的骨性融合。本组患者无内固定失败发生,术后6 个月时骨性融合率达到93.3%,术后12 个月时骨性融合率达到100%。

4 结论

后路关节间撑开复位内固定术治疗Goel A 型颅底凹陷安全有效,值得推广。

【利益冲突】所有作者均声明不存在利益冲突