《天工开物》在中学化学教学中的探索与应用

张译丹 王悦 崔克宇

摘 要:为了强化跨学科融合、提高化学学科核心素养,挖掘了《天工开物》中与中学化学教材相关的内容,并整理列举了该书在中学化学课堂教学及课后习题中的应用,同时提出了现阶段教师与学生面临的问题与挑战,鼓励学生用辩证与科学的态度学习古人的观点,从而有效提升学生的文化素养和科学素养。

关键词:《天工开物》;传统文化;中学化学教学

文化是一个国家发展的重要根基,也是民族的灵魂。一个国家的文化不仅包含语言、文字、思想、道德,还有它经过长时间演变最终形成的历史过程和发展脉络。中国作为四大文明古国之一,一直具有强大的生命力,灼灼光辉从未黯淡,主要的原因就是具有包容性、多元性和强大的凝聚力。

1 中华传统文化对化学教育实现文化价值的必要性

中国上下五千年历史蕴含着从古至今人类所凝结的智慧,具有深厚的文化底蕴。中学生正值青春年华,对新鲜事物具有强烈的好奇心,因此,更应该将中华传统文化的精神内涵传递给他们。《普通高中化学课程标准(2017年版)》修订的基本原则中明确指出“修订原则和更新内容应当继承和弘扬中华优秀传统文化,使学生坚定中国特色社会主义文化自信”[1],《义务教育化学课程标准(2022年版)》中的目标导向明确提到“准确理解和把握党中央、国务院关于教育改革的各项要求,全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,将社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化、国家安全、生命安全与健康等重大主题教育有机融入课程,增强课程思想性”[2]。在科技迅速发展的大背景下,如今的化学已经成为自然科学领域中一门“中心的、实用的和创造性的”基础科学,但是在学生们的刻板印象中,往往提到“科学”这一代名词时,直接联想到的是西方国家的爱因斯坦、阿伏伽德罗、门捷列夫等著名科学家,很少会提到我国的科学家。为了顺应教育改革与发展的形势,将古代化学史和一些科技类古籍与化学课程内容相结合已成必然趋势,并且在课堂中要渗透一些思想政治教育,让青少年的思想觉悟、社会责任感和创新精神都得到一定程度的提高,使其进一步认识社会主义核心价值观。

2 《天工开物》与中学化学内容的契合性

《天工开物》是我国明朝末年继李时珍《本草纲目》、徐光启《农政全书》问世以来,文坛出现的又一部奇书,是世界上第一部关于农业和手工业生产的综合性科技著作,被誉为“中国17世纪的百科全书”,其作者宋应星被称为“中国的狄德罗”。书中记述了当时工农业生产中一些先进的科技成果,体现了作者在農业、化学等方面的理论修养[3]。书中许多章节都与化学紧密相关,其主要内容包含“蔗品”(基本营养物质)、“造糖”(酸和碱的中和反应)、“矾石、白矾”(水的净化和环境保护)、“火药料”(氧化还原反应)、“曲蘖”(乙醇和乙酸)等[4]。

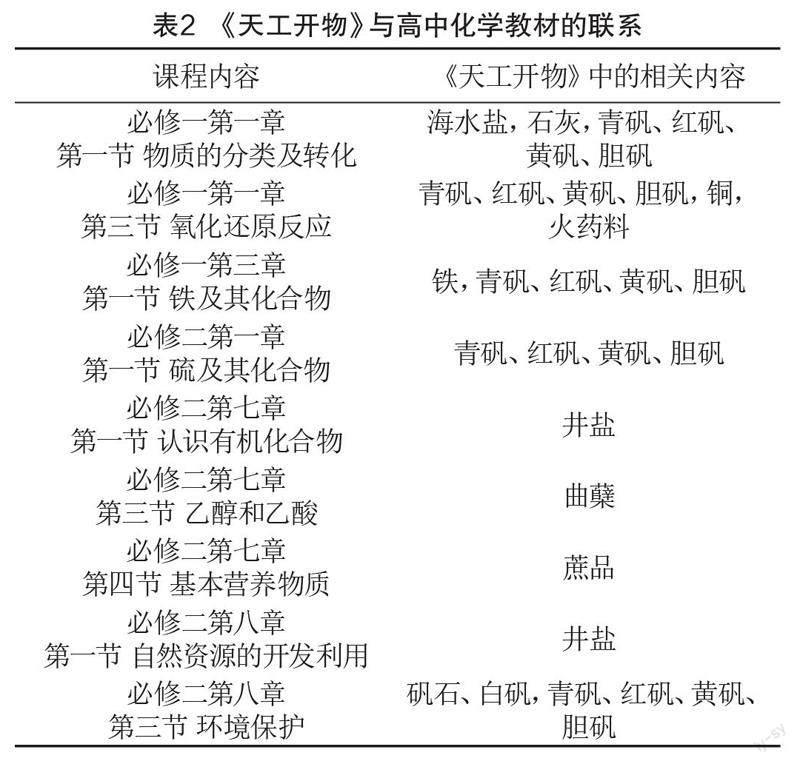

在中学化学教材中,氧化还原反应、金属材料、有机化学等内容与《天工开物》有较高的契合度,同时,新人教版高中化学教材必修一在绪论和习题中也都提到了《天工开物》。笔者通过阅读《天工开物》,整理并记录了其与中学化学相关的内容,归纳了书中与人教版教材的部分相关知识,如表1、表2所示。

3 《天工开物》在课堂中的渗入

3.1 作为新颖素材进行课堂导入

《天工开物》中的部分文字可以作为情境导入的素材,不仅可以丰富课堂内容,还可以激发学生学习新课的兴趣。

例如书中“火药料”篇的记载:“凡火药以硝石、硫黄为主,草木灰为辅。硝性至阴,硫性至阳,阴阳两神物相遇于无隙可容之中,其出也,人物膺之,魂散惊而魄齑粉。”[5]大意是:火药以硝石和硫黄为主、草木灰为辅。其中,硝石的阴性最强,硫黄的阳性最强。这两种神奇的阴阳物质在没有一点空隙的地方相遇就会爆炸,不论人还是物,都要魂飞魄散、粉身碎骨。因为学生早就知道我国古代的四大发明,所以可以通过黑火药引出新课,学生既不会觉得陌生又会对其产生兴趣,更愿意进一步了解新知。古代人将火药爆炸理解为阴阳结合之后产生的爆炸,那么通过对化学反应的学习,学生可以思考爆炸的真正原理,随后便可以引出新课—氧化还原反应。教师讲解相关知识点后,可以引导学生利用所学新知分析出火药原料分别为硝石、硫黄和草木灰。硝石的主要成分为KNO3,硫黄的主要成分为S,草木灰是K2CO3,但是其中含有大量C。因为木炭与硫黄剧烈燃烧,瞬间产生大量热和N2、CO2等气体,导致体积和压力剧增,发生爆炸。所以,氧化还原反应方程式写为:

2KNO3+S+3C=K2S+N2↑+3CO2↑(1)

式中:KNO3和S均为氧化剂,化合价降低;C为还原剂,化合价升高。

例如书中“青矾、红矾、黄矾、胆矾”篇记载:“烧铁器淬于胆矾水中,即成铜色也。”[5]因为初中学生对文言文的积累相对较少,所以在讲解九下第八单元课题二“金属的化学性质”时,可以作为新课导入并进行分析。古代劳动人民为了制取铜,经过不断尝试发现,将烧红的铁器淬入胆矾水中,铁器表面会镀上一层铜膜。古人在高温下进行金属置换,学生可思考将铁放在铜溶液中就能置换出铜的原因、该反应能否在常温下进行。其中,胆矾的主要成分是CuSO4·5H2O,该反应的方程式为:

Fe+CuSO4=Cu+FeSO4(2)

该反应为置换反应,因为铁比铜活泼,所以在常温下可以将溶液中的铜离子置换出来变成金属铜,从而引出金属活动性顺序。

将化学史融入课堂能增强学生的民族自豪感。由于当时社会的局限性,古人的经验和见解可能会有错误。正如之前所提到的内容:古人认为,硝石和硫黄之所以能反应,是因为当时所提倡的八卦阴阳之说导致二者产生爆炸,而实际上是两种物质发生了氧化还原反应;由于古代生产力水平较低,人们认为铁与硫酸铜反应只有在高温条件下才能置换出铜,然而在学习的过程中可以发现,两者在常温下便可发生置换反应。为了避免学生盲目相信书中所讲知识,教师要培养学生的科学辩证精神,鼓励学生勤加思考,以辩证的角度看待问题。

3.2 作为实验素材进行新课讲授

《天工开物》中记载了许多化学反应的过程。在新课讲授中,有时很难将所讲解的实验现象依次做实验供学生观察,因此,教师可以将书中提到的反应过程口述给学生,这样不仅能使讲解更加直观,还能更好地将中华传统文化融入课堂中。

例如在讲解九下第八单元课题一“金属材料中的课外实验”时,可以将《天工开物》“治铁”篇作为课堂知识拓展:“凡熟铁、钢铁已经炉锤,水火未济,其质未坚。乘其出火时,人清水淬之,名曰健钢、健铁。”[5]其大意为:熟铁或者钢铁烧红锤锻之后,由于水火还未完全配合并且相互作用,质地还不够坚韧。趁它们出炉时将其突然浸入清水中,使之急速冷却(淬火),便是人们所说的“健钢”和“健铁”。因为课本中的课外实验所讲解的是淬火和回火两种金属热处理的方法,将古籍中所记载的“淬火法”[把金属加热到一定温度后,将金属浸入冷却剂(水或盐水)中急速冷却]讲给学生听,并表明这一热处理技术早在我国春秋时代就已发明,一方面使学生在心中增强民族自信,使其了解到古代中国在科技领域也是领先世界的,祖先都是充满智慧的,正因如此才会有如今美好的生活;另一方面,使他们对科学实验研究产生浓厚的兴趣,强化他们的创新意识,对学生的思想政治教育产生积极的影响,促进科技强国的建设,提高中学生形成“实验探究与创新意识”和“科学精神与社会责任”应该具备的核心素养。

例如在讲解“硫及其化合物”或者“环境保护”时,因为这两节课的内容都与含硫的相关反应有关,所以实验发生的反应会对环境造成污染,还会有一定的腐蚀性,存在危险性。为了让学生更好地学习,可以将《天工开物》中“青矾、红矾、黄矾、胆矾”篇带入新课中:“又山、陕烧取硫黄山上,其滓弃地,二三年后雨水浸淋,精液流入沟麓之中,自然结成皂矾。”[5]大意为:在山西、陕西等地烧硫黄的山上,废渣被随地丢弃,两三年后,其中的矾质经过雨水的浸淋溶解,流到山沟里,经过蒸发就会自然结成皂矾。学生都知道硫黄的主要成分是S,可以思考硫黄经过雨水冲刷的变化。S暴露在空气中会发生氧化反应:

S+O2=SO2(3)

SO2与水反应会生成亚硫酸:

SO2+H2O=H2SO3(4)

H2SO3在空气中进一步发生氧化反应:

2H2SO3+O2=2H2SO4(5)

经过必修一的学习,学生已经掌握了氧化还原反应和一些金属的反应,可以轻松地将Fe2O3生成FeSO4的离子反应写出来:

3Fe2O3+S+10H+=6Fe2++SO42-+5H2O(6)

这也是古籍里提到的“经过雨水的浸淋就能溶解生成硫酸铁”。

在教学过程中,教师要做好引导者,将书中的文言文有效融入课堂,引导学生在复杂的语言中提取有效信息,在学习化学知识的同时提高语文素养,实现跨学科融合,有利于学生爱国情怀、科学态度以及信息素养的培养。

3.3 作为题干素材进行试题编写

在对高考题进行分析时,笔者注意到2019年和2020年全国二卷的选择题题干都融入了传统文化,并且新改版的人教版教材在绪论和课后习题中也都新增了许多与中华传统文化相关的知识与题目。在国家的大政策下,试题出现了明显的变化,同时横向观察,该现象在其他学科中也有所体现,这就要求学生在繁杂的题干中找到关键词,从而更加准确地分析试题,对学生自身的信息素养提出了更高的要求。

例如2020年全国二卷第一题的题干采用北宋沈括《梦溪笔谈》中记载湿法炼铜的一段话:“信州铅山有苦泉,流以为涧。挹其水熬之则成胆矾,烹胆矾则成铜。熬胆矾铁釜,久之亦化为铜。”必修一29页的习题将《天工开物》中关于火法炼锌的工艺记载加到题干中,让学生从题干中自主提取有用的信息,这更加体现了当前新课改的趋势[6]。

学生可以通过日常做题进行训练,题目不再像以前一样枯燥无味,而是充满积极向上的情感、态度和价值观,从侧面強化学生的科学文化自信,使其将所学知识迁移到其他科目和生活中。虽然将化学史与试题相结合仍处于初步发展阶段,但是将文化与题目相结合必然会成为未来教育发展的趋势。

4 教学反思

4.1 丰富教师自身的知识储备

教师应该树立终身学习的理念,现在学生自身的素质越来越高,教师只有积极充实自己,才能在课堂上毫不露怯,有底气地与学生交流。古籍中的文字大多晦涩难懂,试题转型也很快,要想将难以理解的知识用简单明了的方式呈现出来,化学教师就要努力提高自己的文化素养、专业知识和理论知识储备,将自己所学传授给学生。《天工开物》中有很多内容都与化学教材相关,但是教学形式和方法都要靠教师来设计,以保证科学性和合理性,从而提高课堂的教学效率和教学质量。

4.2 丰富课堂教学的素材来源

中华传统文化博大精深,中国古代化学人才辈出,教师不能将目光局限在一本古籍上,例如李时珍的《本草纲目》、魏伯阳的《周易参同契》,都包含许多与化学相关的内容,将这些素材加入课堂教学中,不仅可以培养学生对化学学科的热爱,开阔学生的视野,丰富他们的知识内涵,还可以增强学生对传统文化的自豪感。化学学科已经渗透到生活中的方方面面,因此,教师应借助古代科技著作,将科技与文化相结合,传承中华优秀传统文化,在中华民族伟大复兴的道路上,培养出一批批富有科学精神和文化素养的青年人[7]。

4.3 提高学生的文学素养

当前,初高中学生的学业压力逐渐增大,没有大量时间阅读课本以外的书籍。化学老师应该多与语文老师和历史老师沟通,在课堂教学中多强调一些专有名词的解释,使学生在平时学习的过程中有意识地积累,还可以培养学生的人文情怀和人文精神,使其了解更多的中华优秀传统文化。

5 结语

根据《天工开物》的相关内容与化学学科特点,将其初步与课堂教学以及课后习题进行结合,但是在现实课堂中仍然存在一些问题。多数教师仍采用传统的教学形式,不能较好地将课外内容合理地运用于课堂之中,并且文学素养较低、传播中华传统文化的意识相对薄弱,所传授的知识千篇一律、不够新颖;大部分学生对文言文的阅读能力相对较弱,在做题或者上课时会产生畏惧心理,从而对化学失去信心。因此,在课堂教学和作业上要进一步优化和完善,应用和考察形式要更加多样,对学生的评价也要多样化,同时要将难度控制在学生的最近发展区内。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准[M].北京:人民教育出版社,2017.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]朱汝葵,李硕,陈思静.《天工开物》蕴含的化学知识分析与应用[J].广西教育,2021(38):119-120.

[4]戴家琪,郑柳萍.《天工开物》在化学课堂中的应用[J].化学教育,2021(5):50-53.

[5]夏剑钦.天工开物[M].长沙:岳麓书社,2022.

[6]人民教育出版社,课程教材研究所,化学课程教材研究中心.普通高中教科书·化学·必修第一册[M].北京:人民教育出版社,2019.

[7]李佳轩,邹培杰,陈晗萏,等.化学类通识课程中“科技传承”与“文化自信”的融合—以古代典籍《天工开物》在化学与人类文明中的诠释为例[J].大学化学,2022(10):34-42.