二语写作语言复杂度动态发展特征

——一项基于群体与个体的对比研究

刘艳梅

(山东财经大学 公共外语教学部,山东 济南 250014)

1.引言

语言复杂度是学习者产出语言的多样性和复杂化程度(Norris &Ortega, 2009),是学习者语言日趋成熟的表现,是衡量二语发展的重要指标(Lu, 2011)。语言复杂度包含句法特征和词汇特征(Vyatkina, 2012),可以从句子、子句、短语和词汇等多个维度来进行研究(Bulté &Housen, 2012)。以往关于语言复杂度的研究主要聚焦以下两类:一是研究群体均值,揭示语言发展的普遍性规律(如纪小凌, 2009;鲍贵, 2010;Verspoor et al., 2012; Smiskova-Gustafsson, 2013; Polat et al., 2020, Li et al., 2022);二是研究个案,揭示个体语言变异发展特征(如Verspoor et al., 2008;Spoelman &Verspoor, 2010; Lowie et al., 2017; Fogal, 2020;Kyle et al., 2021;江韦姗、王同顺, 2015;郑咏滟, 2018;朱慧敏, 2021)。群体均值研究常被诟病为抹杀个体差异性,不能反映个体的语言发展特征(Lowie &Verspoor, 2015),而二语个体变异发展研究则被批评为不能反映总体发展趋势,其研究结果不具有外推性。在二语复杂度发展领域,群体均值是否适用于个体学习者?群体和个体语言发展之间存在何种关系?

本研究在复杂动态系统理论(Complex Dynamic Systems Theory,简称CDST)视域下,以30名大学生为群体,以其中2名写作水平与群体均值一致的学习者为个案,进行了为期两学年的跟踪,收集他们12次议论文写作,从句子、子句、短语和词汇四个维度比较和对比群体和个体二语学习者书面语复杂度动态发展轨迹、变异性和交互模式的异同。

2.文献综述

CDST视语言为动态、开放、复杂和自适应的系统,突出二语发展过程中的非线性、变异性和全面联结性(de Bot &Larsen-Freeman,2011)。在研究方法上,CDST主张采用历时追踪的方法,对学习者密集收集语料,通过可视化分析,揭示学习者二语发展过程中的微变化和动态发展过程。CDST的研究方法可以兼容群体和个体研究(de Bot et al., 2005),其特有的分析方法,如绘制发展轨迹图、整体变异度分析、局部峰值变异性检验和移动相关系数分析等既适用于群体普遍性研究,也可用于个体差异性研究。

最早在CDST视角下探求群体普遍性和个体变异性之间关系的是Larsen-Freeman (2006)。她考察了5名中国英语学习者作为群体和个体六个月期间口语和书面语发展过程,发现个体语言发展轨迹不同于群体。Vyatkina(2012)通过对群体进行横断面数据采集,对2名个体进行历时追踪,从语言复杂度多维度探讨了德语初学者四学期内群体与个体学习者发展路径之间的关系,发现个体发展与群体横断面数据呈现显著差异性,个体之间发展轨迹不尽相同。Bulté &Housen(2018)以10名荷兰英语初学者作为研究对象,分析了他们作为群体和个体在句法复杂度上的变化和发展,发现个体的发展路径往往偏离平均群体趋势。王宇、王雨(2020)考察了一学期内群体和个体学习者产出性词汇的复杂性和多样性及其交互模式,发现群体词汇发展整体呈现上升趋势,但个体发展轨迹不同于群体,不同水平的学习者词汇复杂度交互发展模式各不相同。郑咏滟、李慧娴(2023)从“遍历合集”的角度探究了个体路径和群体模式的关系,发现群体平均发展和个体发展如要双向推导,需是高度相似的子集。

以往研究取得了一些重要发现,但存在以下缺陷:如在研究方法上群体受试人数偏少,跟踪研究时间较短,研究维度单一(只关注句法复杂度或词汇复杂度),群体和个体研究范式不统一等。多数研究虽发现个体二语发展不同于群体,但没有揭示两者在多大程度上存在区别;CDST强调语言系统多维度间的动态交互,已有研究尚未发现群体和个体语言复杂度子系统间动态交互发展模式的异同。

3.研究设计

3.1 研究问题

本文主要研究问题如下:

(1)群体和个体二语写作语言复杂度各维度发展轨迹有何特征?

(2)群体和个体二语写作语言复杂度各维度的变异性特征是否存在显著差异?

(3)群体和个体二语写作语言复杂度各维度动态交互发展模式有何异同?

3.2 研究对象

本研究本着方便取样的原则,追踪了国内某高校一个自然班42名大学生,收集了他们从大一至大二四个学期的写作文本,每学期3次,共12次。部分受试由于转专业、访学或没有按照要求完成写作任务,最后收集到30位学习者两学年的写作文本。这30名学生年龄均在18-19岁之间,男生13人,女生17人,母语为汉语,入学前英语学习年限平均9.7年,高校英语课程学习以大学英语为主,受教于同一位教师。群体语言复杂度特征由30名学习者的数据均值(简称A)表示。CDST强调初始状态对系统发展的影响(de Bot &Larsen-Freeman, 2011),本文预设如果初始写作水平与均值一致的个体学习者与群体发展存在显著差异,则其他个体与群体的发展差异不言而喻。故本研究选取个案的标准是个体学习者初始写作水平与群体均值无显著差异,可视为初始写作水平与群体一致(Verspoor, 2015:38)。取班级三次写作成绩——新生入学考试作文成绩、精读课初次写作成绩和研究语料初次写作成绩,经SPSS 20.0 分析,发现9名学生与群体均值在三次写作成绩上无显著差异,从中随机选取两名作为个体受试(匿名为X和Y)。

3.3 测量维度

为了全面捕捉学习者二语产出特征,本研究按照从粗到细的指标顺序,分别从句子、子句、短语和词汇四个维度来测量学习者语言复杂度。平均T单位长度(mean length of T-unit, 简称MLT)被认为可以从句子层面反映学习者书面语复杂度整体情况(Norris &Ortega, 2009);T单位包含的子句数量(T-unit complexity ratio,简称C/T)能从主从句的使用上反映学习者语言的复杂度(Bulté &Housen, 2012);T单位中复杂名词短语数量(complex nominals per T-unit,简称CN/T)从短语层面区分不同水平学习者(Lu, 2014);词汇复杂性(lexical sophistication, 简称LS),按照Laufer &Nation(1995)提出的词频概貌(lexical frequency profile),超出2000个基础词汇之外的非常用词汇,即高级词汇在文本中所占比例,可以反映学习者书面词汇量的大小(鲍贵,2008)。

3.4 语料收集

本研究语料主要来自学生两学年的12次英语议论文写作文本。研究者作为受试的大学英语任课教师,每隔5周为学生布置一篇议论文限时写作任务,要求30分钟内完成不少于120字的作文。研究者收齐后输入电脑,建成学习者写作文本语料库。研究结束后,结合学习者写作文本,对2名个案学生进行了回溯性访谈,并转写成文字。

3.5 数据分析

二语句法复杂度分析器和词汇复杂度分析器 (Lu, 2010; 2012) 是一种文本自动分析工具,包含了本研究要分析的维度和指标,并且其信度和效度均已得到检验(Lu,2011; 2012),将作为本研究获取指标数据的方式。为了分析器测量的准确性,研究者对原始数据进行了适当“清洗”,改正了文本中的拼写错误,最后以UFT-8 TXT格式保存,输入分析器,获取个体和群体四个指标的原始数据。提取30人12次均值数据,用来考察学习者群体语言发展特征;提取X和Y的12次个体数据,用来探究个案语言发展模式。主要分析步骤如下。(1)利用Excel描绘群体和个体4个指标的发展轨迹,并绘制群体二元多项式发展趋势线,探究语言复杂度发展轨迹特征。(2)计算群体和个体每个指标的变异度绝对差,使用重采样技术和蒙特卡罗模拟计算,检验群体和个体变异度是否存在显著性差异;对群体和个体每个指标发展轨迹中出现的峰值进行5000次随机抽样,并进行蒙特卡罗模拟分析,检验局部变异是否显著。(3)以5次数据为一个窗口,分别绘制群体和个体书面语复杂度内部指标两两相关的移动相关系数图,分析指标间动态交互发展模式的异同。(4)访谈和文本数据用于质性分析。

4.结果与讨论

4.1 二语写作语言复杂度发展轨迹

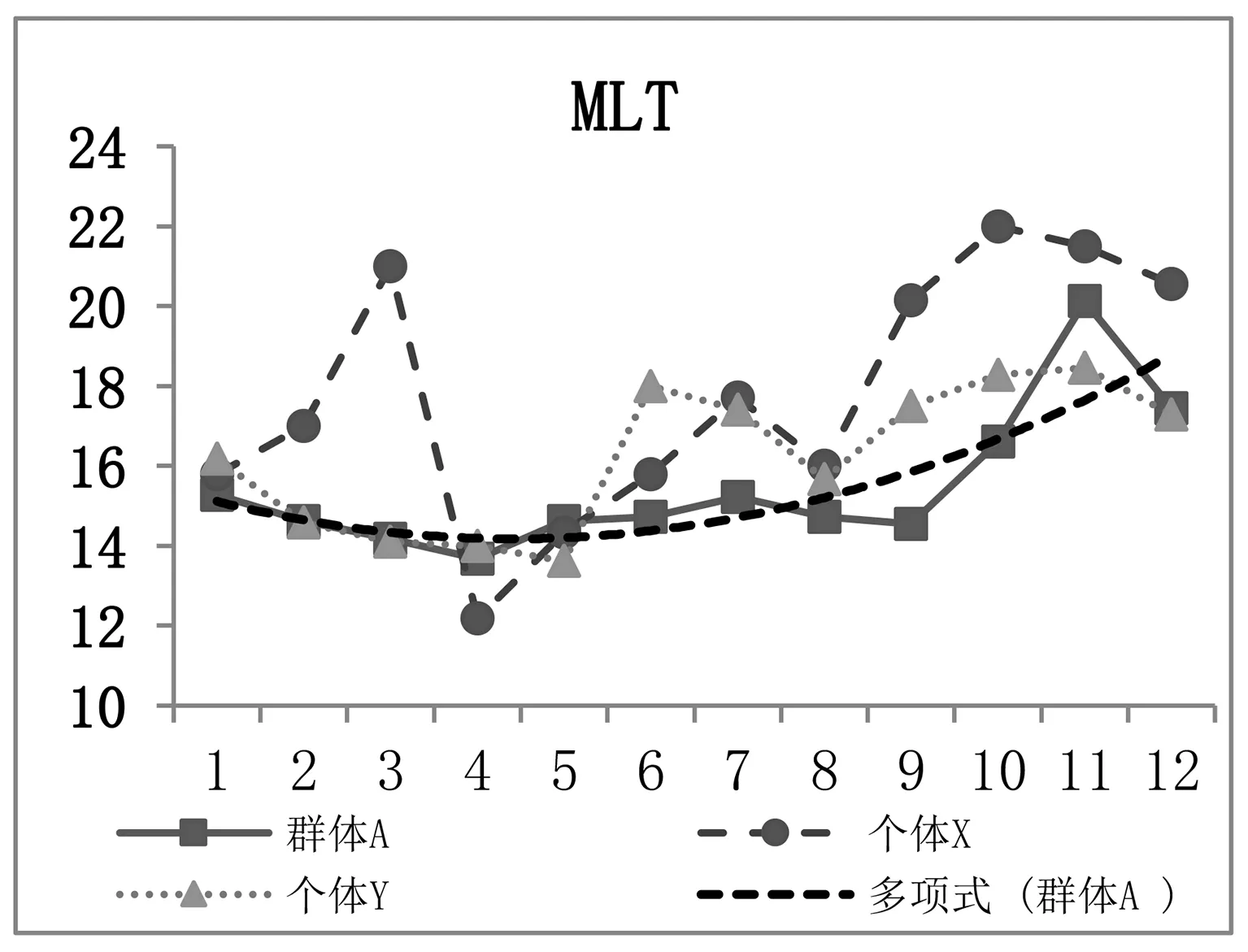

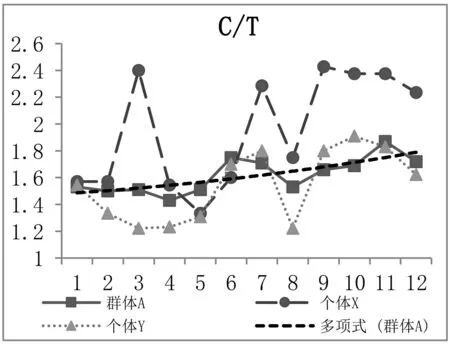

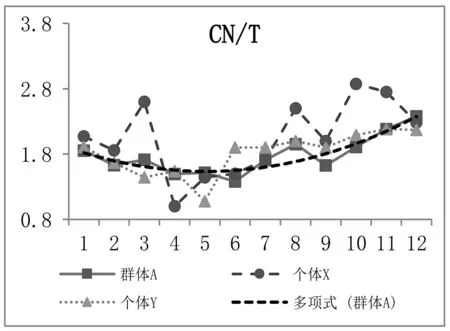

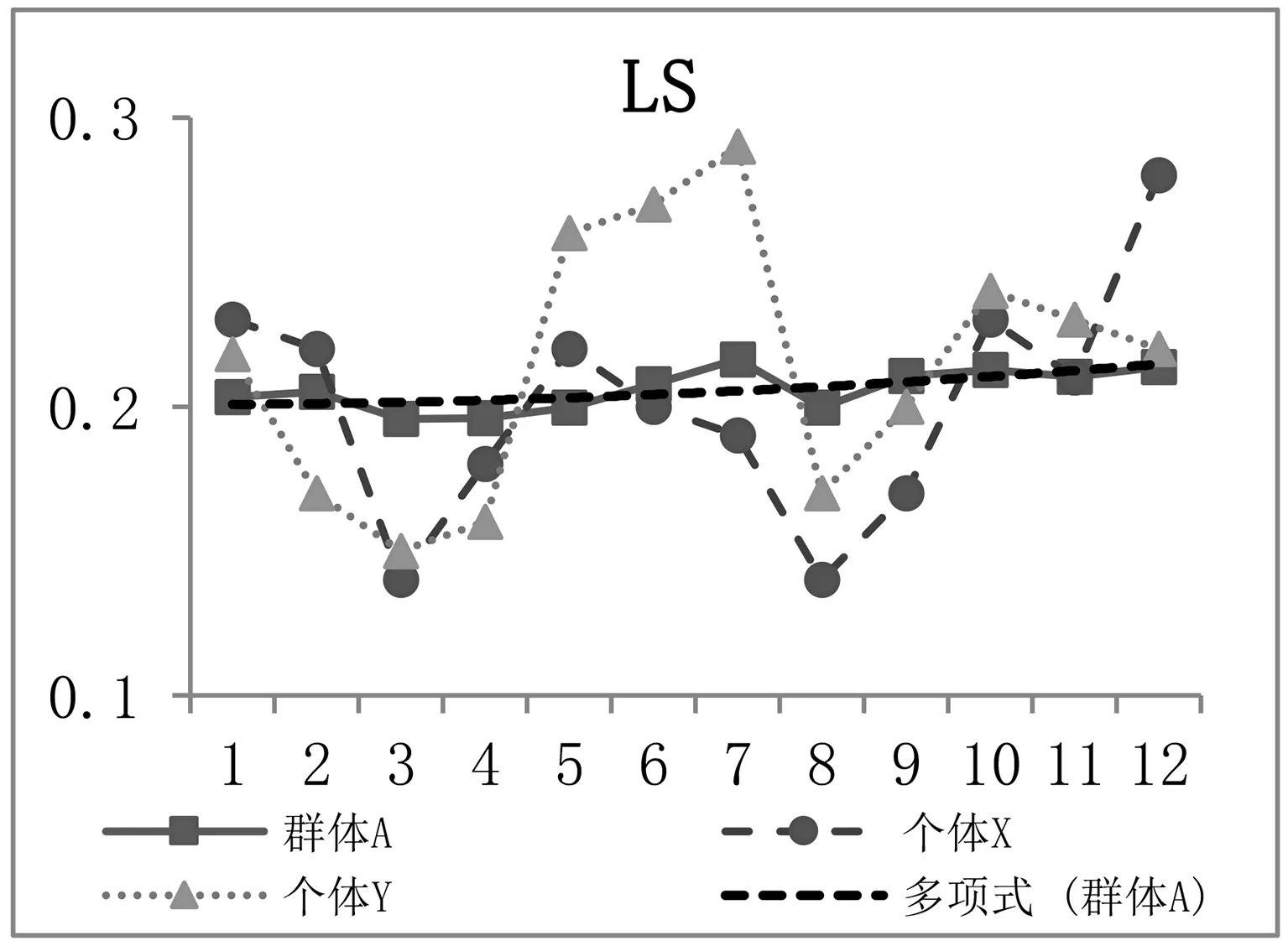

两学年来,群体和两位个体在MLT、C/T、CN/T 和LS四个指标上均表现出独特的发展特征,具体结果如图1—图4。

图1 群体和个体MLT发展轨迹

图2 群体和个体C/T发展轨迹

图3 群体和个体CN/T发展轨迹

图4 群体和个体LS发展轨迹

群体A多项式趋势线表明,语言复杂度4个指标的发展整体均呈上升趋势,说明群体语言复杂度两年来总体取得不同程度的进步,验证了前人研究结果(Bulté &Housen, 2018)。但当我们将群体各维度发展放在时间序列中,观察各指标实际动态发展轨迹时,发现语言并非呈现单一方向(de Bot et al., 2007)的线性发展,而是在进步、倒退、停滞和波动的过程中呈现螺旋式发展。图1—图4表明群体MLT先缓慢下降,经过轻微波动,第10-11次出现大幅增长;C/T的发展呈降升交替的轨迹;CN/T先是在波动中下降,第6次降至低谷后开始在波动中上升;LS在微弱波动中向前发展。对比群体和个体语言复杂度发展轨迹,发现两位个体4个指标的初始值与群体接近,且总体发展与群体一样表现出上升趋势,但整个发展过程呈现的发展轨迹与群体不同。个体X的4个指标发展均与群体表现出较大差异性。X的MLT大致呈Z型发展,除第4次和第5次低于整体均值,其余各次高于均值(图1);C/T 经过前期激烈的M型发展,最后趋于稳定上升,其中第5次降至低谷,导致第5次和第6次低于均值,其余各次均高于均值(图2);CN/T前3次均高于整体均值,第4次降至均值以下,第5-7次与均值基本吻合,随后出现螺旋式上升,高于均值(图3);LS整体发展呈现W型,起点(1-2次)略高于均值,随后出现剧烈波动,以低于均值为主,最后反超均值(图4)。

个体Y的MLT,C/T和CN/T围绕群体均值上下波动(图1-3),但LS的发展轨迹与群体迥然不同。如图4所示,群体LS发展趋于稳定,而Y的LS波动幅度较大,呈倒U型发展,前4次以低于均值为主,随后急剧反超均值(5-7次),又快速跌至均值以下(8-9次),最后再次超越均值(9-12次)。

与传统二语习得研究不同,本研究将追踪的群体均值数据放在时间序列中进行动态观察和分析,发现群体语言发展过程并非单向线性发展,而是进步与后退并存,停滞与波动共现的非线性发展。群体和个体发展趋势图表明,即使是初始水平与群体一致的个体,其发展轨迹与群体也不相吻合,所以群体均值无法精确揭示个体语言发展的真实轨迹(Larsen-Freeman, 2006),群体均值不能代表个体,二语的发展是每个个体所特有的过程。

4.2 二语写作复杂度变异性特征

语言复杂度变异性分析分为整体变异度和局部峰值变异性分析,其中整体变异度可以对比群体和个体在某个指标上的变异程度总体上是否存在显著差异;局部峰值变异分析各个指标发展轨迹中的峰值,如果峰值变异显著(p<0.05),则排除系统偶然波动的可能,说明学习者在某个指标发展过程中出现了质的变化,发生了相变(van Geert, 2008:182)。

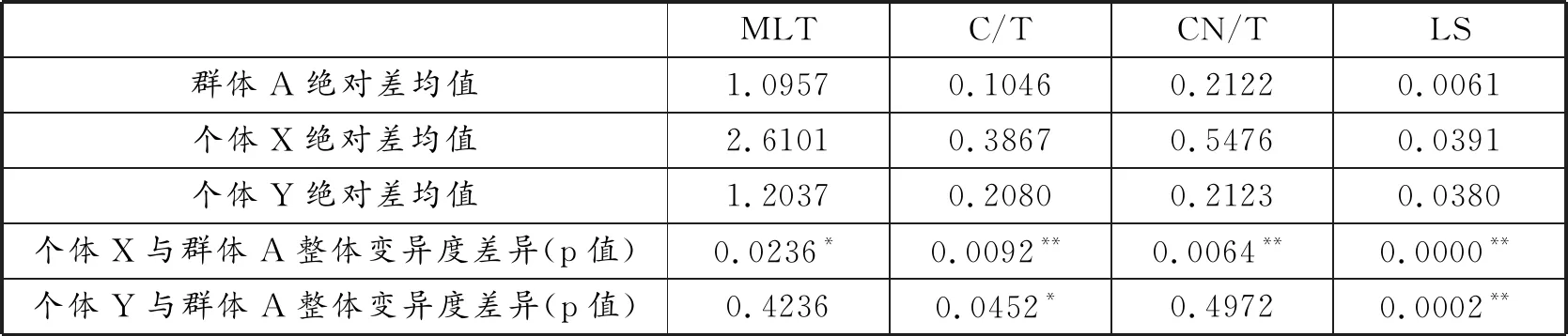

4.2.1 整体变异度

观察群体和个体发展轨迹的波动幅度(图1—图4),发现群体发展轨迹较个人发展轨迹平缓,整体波动幅度偏小,而个体发展轨迹呈现更大的变异性,这一点与Bulté &Housen (2018)的发现一致。为从统计学上进行对比,分别计算两位个体与群体在每个指标上的绝对差(见表1),发现个体绝对差均大于群体,说明个体整体变异度大于群体。

表1 群体与个体语言复杂度整体变异度分析

为检验群体和个体在整体变异度上是否存在显著性差异,采用重采样技术和蒙特卡罗模拟计算,得出p值结果(见表1)。对比个体X和群体A,发现四个指标的p值均小于0.05或0.01,表明个体X在四个指标上的整体变异度皆显著高于群体,验证了两者在4个指标发展轨迹中体现出的差异性。对比个体Y和群体A发现,个体Y和群体A在MLT和CN/T上均没有显著差异,但在C/T和LS上差异显著(分别为p=0.0452;p=0.0002),说明Y的C/T和LS在整体变异度上均显著大于群体。

个体学习者每个指标整体变异度皆高于群体,且在多个指标上与群体存在显著差异,表明变异性是个体语言发展的内在属性(Spoelman &Verspoor, 2010)。群体变异度偏低,发展趋势线平缓,很大程度上是由于群体数值取自30人的平均值,个体变异被中和(Lowie &Verspoor, 2015;朱慧敏、刘艳梅, 2019),个体差异性被掩盖所致。由此可见,通过群体均值预测个体表现具有一定的欺骗性。

4.2.2 局部变异性

将群体和两位个体4个指标分别做重采样和蒙特卡罗检验,考察局部峰值变化是否具有显著性。结果显示,群体4个指标峰值变异度p值都大于0.05 (见表2),说明取自均值的群体4个指标数据,在发展轨迹中表现出的峰值波动均为系统内偶然行为,群体局部变异性特征不具显著性。

表2 群体与个体语言复杂度局部峰值变异性分析

个体学习者X在MLT和C/T上表现出显著性局部变异(分别为p=0.0386和p=0.0302),说明学习者X的MLT在第10次,C/T在第9次的峰值变化(图1和图2)经过前期的累积,打破系统吸态,发生了质的变化。访谈发现外在因素大学英语四级考试以及由此带来的对习作要求的提高,使得学习者内在学习动机增强,学习时间和强度都相应增加。这些因素在学习者X的书面语发展过程中起到了“扰动”(pertutation) (Papi &Hiver, 2020: 212)作用,为提高语言水平,学习者不再满足于现有的语言表达水平,而是进行了更多的策略和表达上的尝试。通过大量阅读输入和写作训练,结合教师及时反馈,学习者在T单位平均长度和子句数量的发展上,逐渐由控制加工发展为自动加工,实现了对语言的重构和系统的重组(Fogal, 2020),引发系统发生质变。学习者X在CN/T和LS上并未出现显著变异,表明复杂名词短语结构发展不明显,且产出性词汇仍以2000基础词汇为主,高级词汇使用量不足。

学习者Y则相反,其句法指标均未出现质的变化,但词汇复杂性在第7次波峰呈现局部显著变异(p=0.0078<0.01)。分析Y的写作文本,发现其前4次的写作以基础词汇为主,处于词汇发展的“吸态”。从第5次之后,高级学术词汇使用增加,原来口语化的表达如“more and more people”,在后期变为“an increasing number of people”“let people aware of the importance”,后期表达为“attach great significance to”, 词汇使用日趋学术化。Y最初的高级词汇使用伴随一些错误,如“become popularity” “it is evidently”“may not impressive”等,但随着训练的增加和教师的及时反馈,使用错误逐渐减少,学习者对高级词汇使用日臻熟稔,最终突破LS子系统自组织临界点(Papi &Hiver, 2020),打破原有吸态,实现了系统相位转换(Baba &Nitta, 2014)。

访谈发现学习者在书面语衡量标准认知上的差异会使他们优先关注习作中的不同方面。X认为对句式的驾驭能力和句子的复杂程度是衡量作文水平的重要标准,所以在句子长度的增加和从属句的使用上经历了从“刻意追求句式的丰富性”发展到“表达严谨复杂意义时能习惯自然并得心应手地灵活运用”的过程;而Y则认为“基本语法结构高中已经学过,扩大词汇量是大学英语学习的首要任务”,“高级学术词汇的灵活运用会提升作文的质量”,所以在写作过程中尝试“课上学到的新词汇”“阅读中积累的地道表达”“变换词性”等方式提升写作质量。

综上述,个体学习者语言复杂度指标整体和局部变异特征都很明显,但经过均值化处理的群体复杂度变异特征被掩盖。影响个体学习者语言特征发生变异的原因取决于学习者的语言系统、学习者自身和外在环境的交互作用,具有明显的个性化特征。变异是预示学习者语言从一个阶段到另一个阶段飞跃的重要特征,通过群体均值很难捕捉到个体学习者语言学习过程中的“关键时刻”。

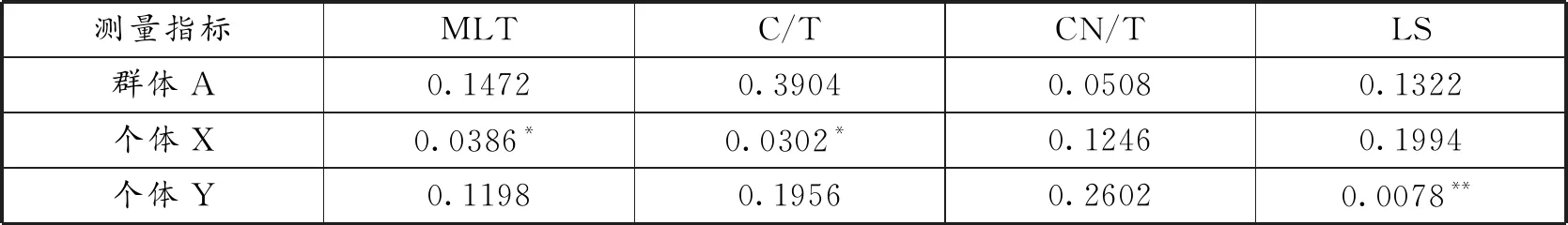

4.3 二语写作复杂度多维度动态交互发展特征

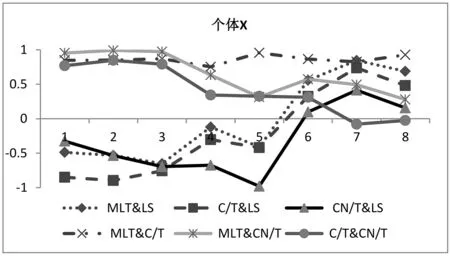

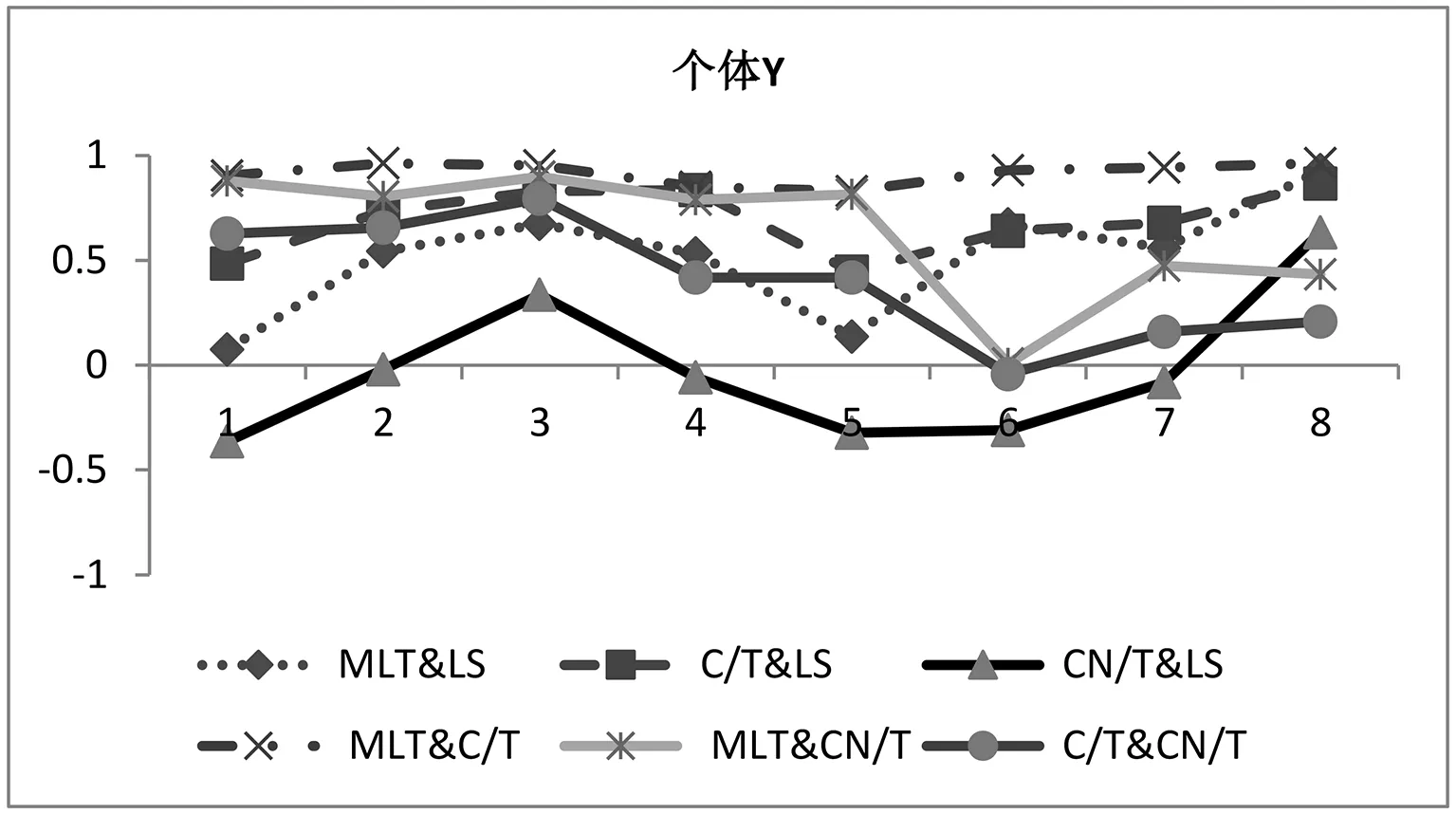

Larsen-Freeman(2017)认为,语言系统的词汇语法模式是在动态交互作用中产生的,相互关联的系统内部成分之间在外在因素的影响下相互协调适应(Papi &Hiver, 2020),并在这种适应性互动中实现语言系统的自组织过程,涌现出新的语言发展特征。绘制群体A,个体X和个体Y的4个指标之间的移动相关系数图,如图5—图7。

语言复杂度子系统间的交互性主要体现为指标间的支持和竞争关系(郑咏滟、刘飞凤,2020)。观察群体和两名个体的移动相关轨迹图,发现在指标间的支持关系上,三者表现出相似性,但在指标间的竞争关系上,三者表现出差异性。群体和两名个体的MLT与C/T和CN/T的移动交互系数几乎均为正数,表明平均T单位长度与T单位包含的子句数量和T单位中复杂名词短语数量相互支持,协同发展,表明了句法子系统内部指标的一致性和相互联结性。尤其三者的MLT与C/T在整个发展过程中表现出高度相关,Spearman rho相关系数分别为r=0.863,p<0.01(群体);r=0.888, p<0.01(个体X);r=0.899, p<0.01(个体Y),可以视为一对“关联生长点”(Lowie et al., 2011:108)。因为“关联生长点”所需要的注意力资源少于相互不联结的生长点(Spoelman &Verspoor,2010),这使得维度之间相互促进,共同发展成为可能。MLT与C/T之间的这种高度相互支持的交互作用也促使群体和个体这两个指标均涌现出相似的发展轨迹(图1和图2)。移动相关系数图同时显示,造成群体和个体以及个体间交互模式差异的主要原因是指标间,尤其是细粒度指标CN/T和LS(Bulté &Housen, 2012)与其他指标间的竞争发展关系。观察图5,发现群体的CN/T指标与其他3个指标交互关系前期以弱相关和负相关为主,第7个窗口之后呈现协同发展趋势;图6显示个体X的LS与其他3个维度前期表现出明显的竞争关系,后期呈现相互支持,协同发展;图7表明个体Y的LS与CN/T前期以负相关为主,说明两者之间出现了资源的竞争,而在其他维度间资源的分配似乎达到一种动态平衡,交互关系以相互支持为主。该结果表明对于该发展阶段的学习者来说,微观维度的精细指标(CN/T和LS)的发展能更细致地衡量和区分学习者的个体发展差异(Norris &Ortega, 2009;Kyle &Crossley, 2018),能更精密展示二语书面语复杂度发展过程中复杂的交互关系,这一点也跟郑咏滟(2018)的研究结论相一致。

图5 群体A语言复杂度多维度移动相关系数图

图6 个体X语言复杂度多维度移动相关系数图

图7 个体Y语言复杂度多维度移动相关系数图

复杂动态系统理论强调初始状态和学习者可利用内外部资源对语言系统发展的影响。细粒度指标之间以及与其他指标间的竞争交互关系,一方面表明学习者初始语言水平不够高,无法兼顾语言复杂度多指标同时发展;另一方面,学习者因学习能力、记忆能力、注意资源、内部信息处理能力,和外部语言学习支持环境等资源存在有限性,在语言系统的发展过程中会不断调协资源的分配,从而在不同时间点上各复杂度指标资源分配呈现不均衡性(Skehan, 1998),尤其细粒度指标的发展需要更多的注意和认知资源,其在时间维度中的发展会表现出更大的不稳定性。群体和个体以及个体之间动态交互模式的差异性再次验证了de Bot(2012)的论断,语言系统在不同的时间尺度上同时发展和交互,不同学习者不同指标发展的时间点不同,语言系统内组成成分之间的交互模式有异,所以不能简单地假设不同学习者的个体行为存在同质性 (Molenaar &Campbell, 2009),正如个案研究的结果不能推广到整体一样,基于群体行为的笼统观察也不能说明群体中的个体(Lowie, 2017)。

5.结论

本研究在CDST框架下,对比了群体均值与两位起始写作水平与群体无显著差异的个体学习者的二语写作语言复杂度动态发展特征。研究发现,即使初始写作水平与群体相当的个体学习者在语言复杂度发展轨迹上也与群体表现出了极大的差异性;个体学习者整体变异度普遍高于群体;群体语言复杂度局部变异特征不显著,而个体多个指标呈现局部峰值显著变异,表明变异性是个体语言发展的内在属性,群体均值会掩盖个体变异性;群体和个体语言复杂度系统内部指标间的交互关系在粗粒度指标上有共同之处,但在细粒度指标的交互模式上差异显著。本研究表明,基于群体的研究结果在一定程度上反映着总体趋势,但却不适用于每个个体,更不能揭示个体学习者在时间维度中的语言发展过程。如van Dijk et al.(2011:62)所言,如要知道一个人(或群体)是如何随时间发展的,我们需要密集的(即在许多常规的测量点收集的)数据,纵向的(即在更长的时间内收集的)数据,以及个人的(即每次只收集一个人,不取平均值)数据。通过纵向个案研究可以首先确定主要成分和不断变化的关系,然后与重复群体研究的重要性相似,通过重复多个案例研究,证实和确定这些成分和关系,创建理论和模型。

上述研究发现也为二语写作教学提供了一些启示。首先,二语写作教学应该充分认识到语言发展的动态性、复杂性和个体性,关注写作结果的同时,关注写作发展过程,发现二语发展的真实轨迹,从而使写作指导有的放矢,因人而异。其次,写作教学应充分认识变异性是学习者语言发展的催化剂,教师反馈应鼓励学习者积极尝试新的策略和语言结构,用动态发展的眼光看待学习者语言使用中的错误,通过增加输入、提供辅助性资源、丰富学习者语境体验等方式帮助学习者突破吸态,实现语言质的发展。再者,学习者语言发展是系统内部相互作用、自我调试的过程,也是与外部资源交互作用的过程,写作教学过程应努力创造条件,促进学习者内在元认知、注意、动机、投入,外在语言输入、教学情境、任务设计、教师反馈等多方面学习资源优化交互,实现语言发展良性循环。