澳门皮蛋,美食界的百搭

袁绍珊

炎炎夏日,我在澳门吃着消暑的皮蛋煮节瓜(冬瓜),半汤半水,清心滋润。

多年前,外媒在标题上耸人听闻地写道,“皮蛋当选世界最恶心食物第一名”。在美国有线电视新闻网(CNN)的评选中,皮蛋亦被形容为“恶魔煮的蛋”,恶心程度比菲律宾的树虫、柬埔寨的炒狼蛛和韩国的狗肉更甚。这在当时就引发华人网民热烈讨论,直指CNN种族主义作祟,内地的“蛋企”更是直接去信抗议。在华语网络舆论里,皮蛋当然不是坏蛋是好蛋,各种皮蛋料理被一一罗列,力证皮蛋多年来对升斗巿民的默默贡献。

我对评选最美最丑、最好吃最难吃的活动一向不以为然。16世纪法国思想家蒙田在其名篇《论食人族》中已一针见血地说过:“所有人都将不符合自己习惯的事称为野蛮。”如果真以全人类一人一票来计,单是十几亿中国人的支持,“最恶心食物”哪轮得到皮蛋?

皮蛋在英语中被称作“century egg”(百年蛋)、“thousand—year egg”(千年蛋),可见外国人对其偏见之深。港片《莫欺少年穷》中,由Beyond乐团主唱黄家驹饰演的男主角吴驹想举家移民,只好身兼多职拼命赚钱,其中之一是卖皮蛋瘦肉粥。结果家人的移民体检报告都通过了,唯独男主角胃部X光片有黑黑的一团,疑似胃癌,被迫独自留下。后来医生再检查,发现那“癌细胞”不过是家里卖剩的、来不及消化的皮蛋瘦肉粥,主角当场失声痛哭:“那天杀的皮蛋!”

中国人食用皮蛋的历史相当悠久。据传,皮蛋的诞生是明代某户陈姓人家所养的鸭在石灰卤里下了蛋,这些蛋在两个月后被发现,剥壳一看,蛋白蛋黄均已凝结,却是人间至味。养鸭人陈氏用这些臭蛋掩人耳目,送进牢房给含冤被关、快要饿死的清官充饥,救下一命。另一说法是,明代朱元璋起义时,用耐放的皮蛋作为军用食品。确实,在军阀割据、局势不稳的20世纪上半叶,皮蛋销量大好,简直如同另类粮草。

皮蛋的制作方法林林总总,现时最早的文字记载,可见于明弘治十七年(1504年)。据宋诩《竹屿山房杂部》所载:“混沌子:取燃炭灰一斗,石灰一升,盐水调入,锅烹一沸,俟温,苴于卵上,五七日,黄白混为一处。”戴羲在明末崇祯六年(1633年)撰写的《养余月令》中,则有“牛皮鸭子”的作法:“每百个用盐十两、栗炭灰五升、石灰一升,如常法腌之入坛。三日一翻,共三翻,封藏一月即成。” “混沌子”“牛皮鸭子”,以及“变蛋”“灰盐鸭子”“灰滚蛋”等,都是皮蛋的别名。

电影《莫欺少年穷》中,黄家驹(左)饰演的角色为食客准备皮蛋瘦肉粥。

历史照片中腌制皮蛋的场景。

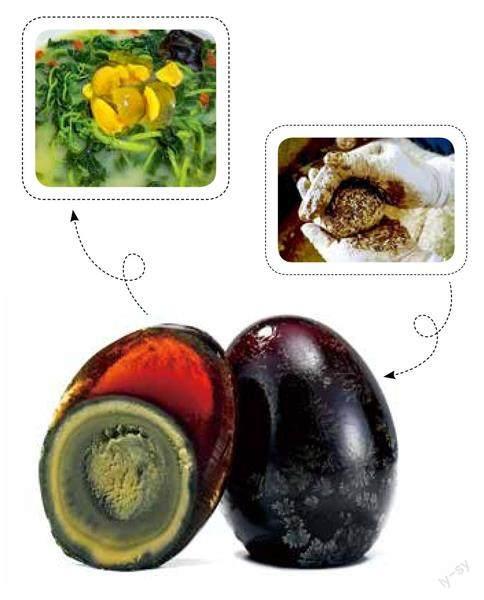

清人对皮蛋的制作更得心应手,描述倍加详细,列明不同的灰会使皮蛋成色有差异。清初,方以智所撰的《物理小识》指出,用草木灰、荞麦谷灰、炉炭灰调盐产生强碱,可使皮蛋有黄白乃至绿色的变异:“池州出变蛋,以五种树灰盐之,大约以荞麦谷灰则黄白杂揉;加炉炭石灰,则绿而坚韧。”

陶仕成《调燮类编》所载的制法,则提倡以头发灰搀水,使硇(音同挠,指一种矿物)砂的黄色素渗入蛋壳,对蛋进行印染:“鸭蛋以硇砂画花及写字,候干,以头发灰浇之,则黄直透内。做灰盐鸭子,月半日做则黄居中,不然则偏。”

至于皮蛋的配方比例,清人李化楠的《醒园录》提及“变蛋”二法。一是“用石灰、木炭灰、松柏树灰、垄糠灰四件(石灰须少,不可与各灰平等),加盐拌匀,用老粗茶叶煎浓汁调拌不硬不软,裹蛋。装入坛内,泥封固,百天可用。其盐每蛋只可用二分,多则太咸”。

另一方法,“用芦草、稻草灰各二分,石灰各一分,先用柏葉带子捣极细,泥和入三灰内,加垄糠拌匀,和浓茶汁,塑蛋,装坛内半月,二十天可吃”。

综观以上记录,不难发现制作皮蛋的关键是“灰”,而非诋毁皮蛋的人传说的马尿。原理是将含钾、钠、镁等碱性矿物质的灰烬包裹生鸭蛋,借由碱性物质分解蛋白质,使其熟成。可见当代以化学先行的“分子料理”,古人早已洞若观火。

“灰”的选择和比例亦因地制宜,如早年台湾农家制作皮蛋,多焚烧稻梗,台湾中南部山区则用桂竹,高雄甲仙用埔姜。打着养生旗号的台湾皮蛋,近年渐渐进入澳门巿场,和湖北皮蛋分庭抗礼。

在澳门,皮蛋是称职的配角,也是能挑大梁的骨干。凉拌麻辣皮蛋、椒盐炸皮蛋、金银蛋上汤苋菜(金银蛋即咸蛋和皮蛋)等,都是盛夏不可错过的美味。

除了咸食,澳门的皮蛋还可以做甜点。如经典“嫁女饼”之一的皮蛋酥,至今仍可在澳门一些老式饼家购得——绿豆蓉、酸姜、原只皮蛋的神魔组合,唯恐天下不乱,有些店家甚至加入荞头、瓜子、芝麻。

大胆吃下去,可谓溏心四溢,甘香酸甜恰如其分,如入感官混沌、黑白不分的化外之境。

在澳门饮食中,皮蛋是称职配角,也是能挑大梁的骨干。

常人印象中,皮蛋常常是那不可缺少的配角——经石灰加工的皮蛋一旦落到豆腐或白粥里,顿变纯洁。澳门街头,最常见的便是“港式粥”的代表皮蛋瘦肉粥,及广东“生滚粥”。

但大部分广东“生滚粥”很少用皮蛋。每逢早餐、宵夜时段,粥店总备着一大锅煮得绵滑的粥底,待客人点菜后,老板另用小铁锅盛几勺粥翻煮至滚烫,再按需加入滑鸡、鲜鱼片、猪肝、猪血、肉丸等食材,略煮,最后撒上葱花或生菜丝便可上桌。其鲜香清润,自不待言。有些老店还会提供生鸡蛋,上桌前打在热粥里拌着吃,香滑加倍,如澳门福隆新街三元粥品的金银丸粥(即牛肉丸和猪肉丸生滚粥)。

“生滚粥”是害我经常上学迟到的罪魁祸首。小时候爱用勺子挖起碗中央满满的粥,不及吹凉,一次又一次把嘴巴烫伤。假若母亲某日“龙颜大悦”,间或“皇恩浩荡”,便赏我一碟油条。油条一整条拿着拌粥吃,不要太过瘾!一旦被剪成小块小段,遇粥即溶,口感全失。

皮蛋瘦肉粥。

配料豐富的生滚粥。

母亲受不了我那心急吃热粥的猴急样:“用勺子轻刮碗边薄薄的粥面,做人不要贪心。”一试,奏效,果然万物皆有道,吃相由心生。往后每逢心浮气躁,我就直奔澳门的老牌粥店去,点一碟凉拌鱼皮或炸鲮鱼球,佐多骨的狮头鱼粥或鲗鱼粥,加倍练习“悠着”。

广东“生滚粥”虽是好吃,但其鲜活总是和烫口挂钩,年岁越长,越觉出皮蛋瘦肉粥宁静致远的况味来。澳门坊间的皮蛋瘦肉粥,大部分连米连肉连皮蛋烹煮多时、微温半天,不甚烫,粥味比君子之交还淡泊。想当初,我初抵中国北方,不敢尝试早餐店里的无味白粥、小米粥、绿豆粥,觉得皮蛋瘦肉粥才是“安全食品”,因极熟稔,若有料不对味不妥也易辨出。我就读的北京大学食堂里那些几块钱人民币一碗的,皮蛋甚多,肉极少,勉强只能笑称它是“皮蛋肉沫粥”,却一吃就吃了四年。

最想念皮蛋,往往在病榻。有一年,我随乐团到韩国济州岛参加亚太管乐节演出,韩国菜辛辣,几天下来我水土不服,和十多位团员一起病倒。随团的大姐姐当晚向民宿主人借了厨房,不知道哪里搞来几只皮蛋,煮了一大锅皮蛋瘦肉粥“救死扶伤”。看着那黑黑的皮蛋在热呼呼的白粥里载浮载沉,我生平首次感到“雪中送炭”一词的真切。

多年后某个寒风刺骨的新年夜,快要感冒的我独自从美国波士顿坐长途夜车回纽约曼哈顿,心里渴望的正是那些“温暖的黑炭”。纽约唐人街食肆之脏乱虽早有所闻,刚一下车,我却迫不及待钻进一间港式粥店。中英对照的菜单上,唯独猪血一词没有英译,当下把心一横,放弃了最安全的皮蛋瘦肉粥,点了一碗很可能让我拉肚子到天明的猪红鱼片生滚粥——论危险,下水内脏怎也比不上入夜的纽约街头吧?吃饱食足,暖入心脾,又能活力充沛坐地铁回朋友家了。

不知不觉,皮蛋已经陪我度过童年、疾病、异地求学、孤身出国,我也算熟稔它的魔鬼面孔天使心肠了。虽然它有着亦正亦邪的造型,包装盒总是此地无银三百两地写着“无铅松花蛋”,但我还是会对它投出信任的一票。 既然任何一种食物都可能如清教徒所说的诱人堕落,越美味越隐藏低级的魔鬼,那就让百无禁忌的老饕们在餐桌上为民除害、荡涤邪恶吧。