新型冠状病毒Omicron变异株与Delta变异株感染患者的临床特征分析

黄华艳,林春光,吴昌儒,陈永东,黄焕谋

(防城港市第一人民医院 a.医院感染管理科;b.神经内科;c.重症医学科;d.心血管内科,广西 防城港 538021)

新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-COV-2,以下简称新冠病毒)感染引发的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情曾经在全球多个国家和地区蔓延流行,对全球公共卫生健康造成极大威胁[1]。COVID-19曾经被世界卫生组织(WHO)定义为全球大流行并先后出现了5个“关切的变异株(VOC)”。2020年10月新型冠状病毒Delta变异株首次在印度被发现并迅速波及全球[2]成为主要流行毒株[3]。此外,新型冠状病毒Omicron变异株2021年11月9日首次在南非被发现,其以突变严重、传染性更强等特点而受到全世界高度关注,并且已取代Delta 变异株成为主要流行株[4-5]。目前关于 Delta 变异株临床特点及与Omicron变异株差异的研究还未见报道。因此,本研究旨在对比分析新冠病毒Omicron变异株与Delta变异株感染者的临床特点、实验室检查及影像学特征,为更好地诊治新冠病毒变异株提供参考依据。

1 资料与方法

1.1病例选择 回顾性纳入我院应急救治中心隔离病区2021年12月至2022年3月收治的COVID-19确诊患者96例,根据新型冠状病毒病毒基因测序结果分为Omicron 变异株组(BA.2进化分支)(51例)与Delta变异株组(45例)。本研究获防城港市第一人民医院伦理委员会批准,所有患者均已知情同意并充分保障个人隐私。

1.2纳入排除标准 所纳入患者均符合新型冠状病毒肺炎的诊断标准[6-7],并根据临床特点分为轻型、普通型、重型、危重型。排除标准:(1)临床资料不能完整收集的患者;(2)拒绝进入本研究的患者。

1.3研究方法 收集数据资料包括:(1)一般人口统计学数据(年龄、性别、吸烟史);(2)流行病学资料(患者接触病例时间、入院时间、确诊时间、接种疫苗史);(3)既往病史(高血压、糖尿病、心脑血管、呼吸疾病等);(4)临床症状(包括发热、乏力、呼吸道、消化道及其他临床症状等);(5)入院时的实验室检查,包括外周血白细胞计数(WBC)、血红蛋白(HGB)、血小板(PLT)、淋巴细胞计数(LYM)、C反应蛋白(CRP)、谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、D-二聚体等;(6)胸部CT影像学资料。

我院采用实时荧光定量PCR法进行新型冠状病毒的核酸检测,所用试剂为上海伯杰和广州达安基因快检,方法步骤均是先提取片段再点样扩增,最终得出扩增区曲线判断结果为定性试验。

2 结 果

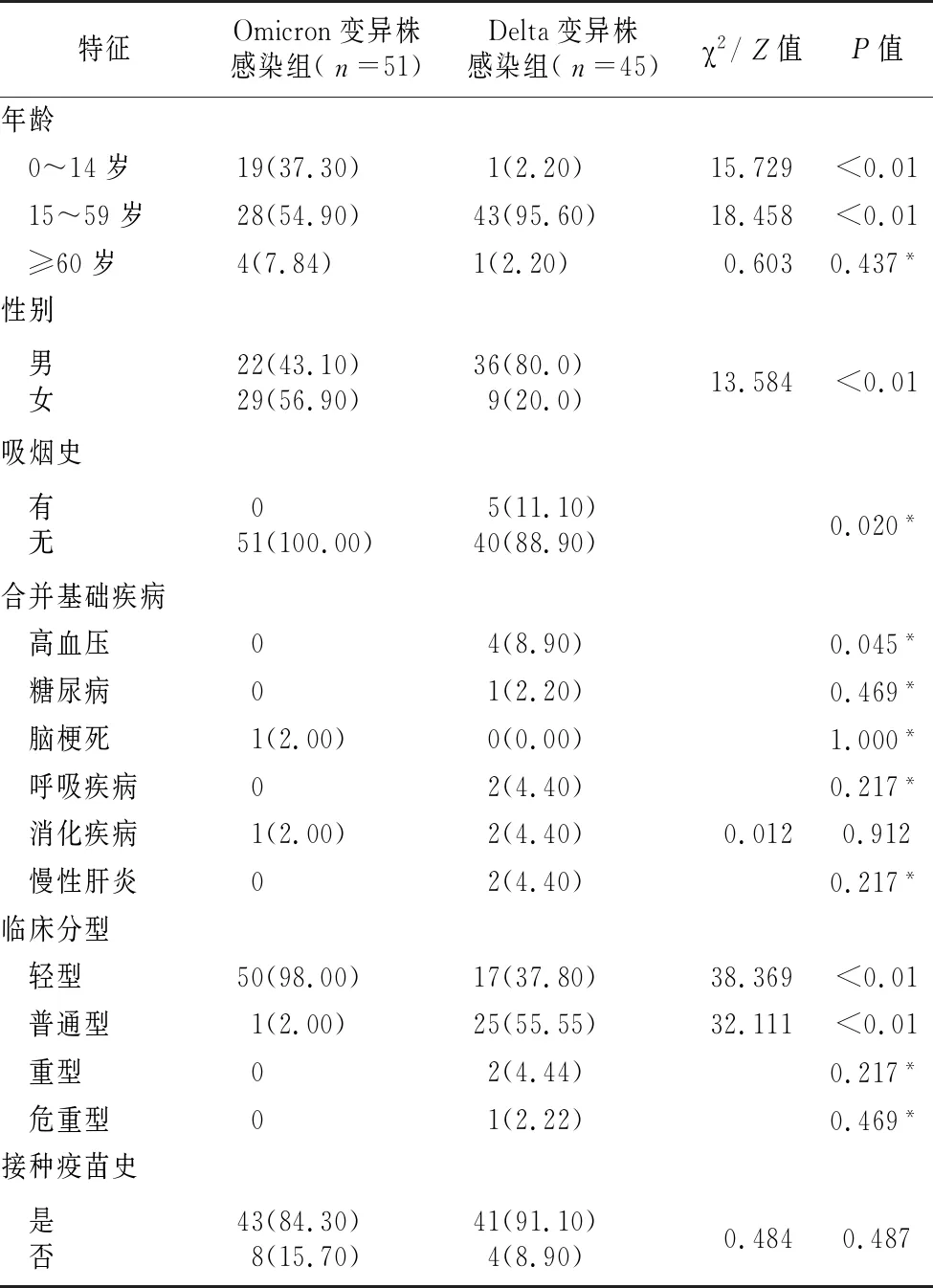

2.1一般资料 96名确诊患者均为中国公民,Omicron变异株组51例与Delta变异株组45例。两组人群各个年龄段均有发病,发病高峰均集中在成人,但Omicron变异株组儿童感染人数要多于Delta变异株组,并以女性感染多见,而Delta变异株组以男性感染为主(P<0.01)。在合并基础疾病方面,除高血压病差异有统计学意义外(P=0.045),余其他疾病差异无统计学意义。在临床分型方面,Omicron变异株组中的轻型患者要明显多于Delta变异株组(P<0.01)且无重型和危重型患者;而Delta变异株组患者以普通型为主(55.5% vs 2.0%),见表1。

2.2接种疫苗情况 Omicron变异株组与Delta变异株组接种疫苗3针(15例 vs 10例),接种疫苗2针(20例 vs 30例),接种疫苗1针(8例 vs 1例),未接种疫苗(8例 vs 4例),两组差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.3临床特征

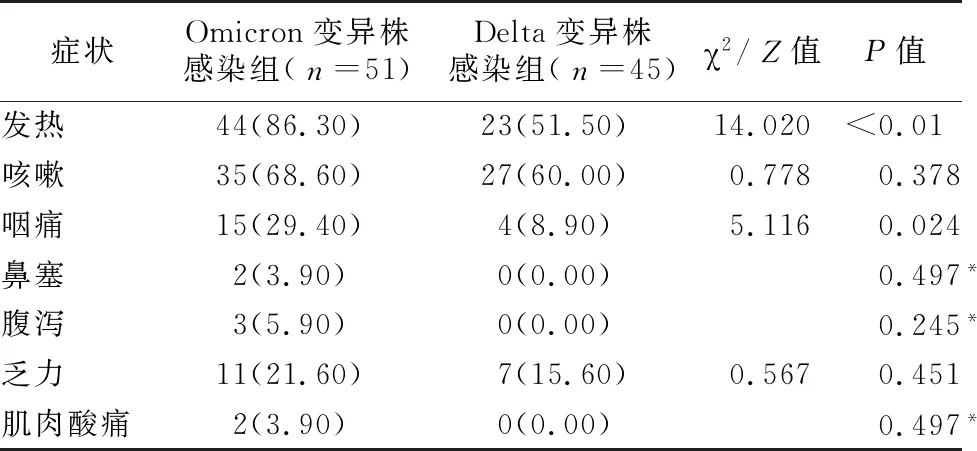

2.3.1临床症状 所有患者最常见的临床表现为发热、咽痛症状,还有少部分患者伴有消化道症状。在入院发热的患者中,Omicron变异株组为44例和Delta变异株组23 例(86.3% vs 51.5%),两组差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

表1 2组一般资料比较[例(%)]Tab.1 Comparison of general information between the two groups (n [%])

表2 2组临床症状比较[例(%)]Tab.2 Comparison of clinical symptoms between the two groups (n [%])

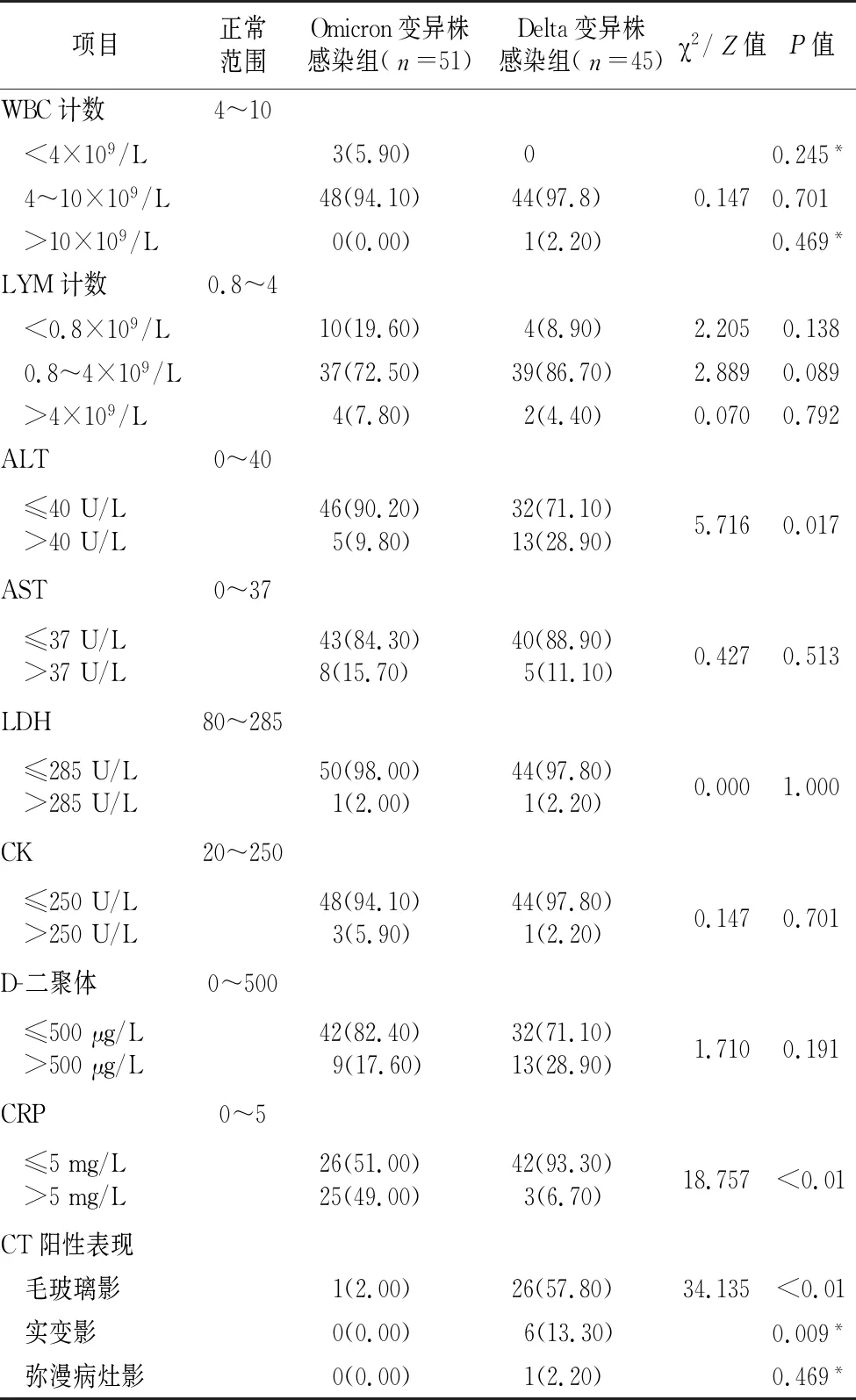

2.3.2实验室检查结果 在入院实验室检查中,两组血常规中的WBC、LYM计数大多在正常范围内,但Delta变异株组的 CRP异常人数多于Omicron变异株组(P<0.01)。血生化指标中AST、LDH、CK、D-二聚体异常人数方面,两组差异无统计学意义,见表3。

2.3.3肺部CT检查结果 所有患者入院均行CT检查,Omicron变异株组新型冠状病毒肺炎影像学特征改变仅有1例(2.0%),且表现为毛玻璃影;而Delta变异株组新型冠状病毒肺炎影像学特征改变33例(73.3%)。在出现 CT 阳性表现的患者中,Delta变异株组26例(57.8%)表现为毛玻璃影,6例(13.3%)出现肺实变,两组影像学特征存在差异(均P<0.05),见表3。

表3 2组实验室指标及肺CT比较[例(%)]Tab.3 Comparison of laboratory indexes and lung CT between the two groups (n [%])

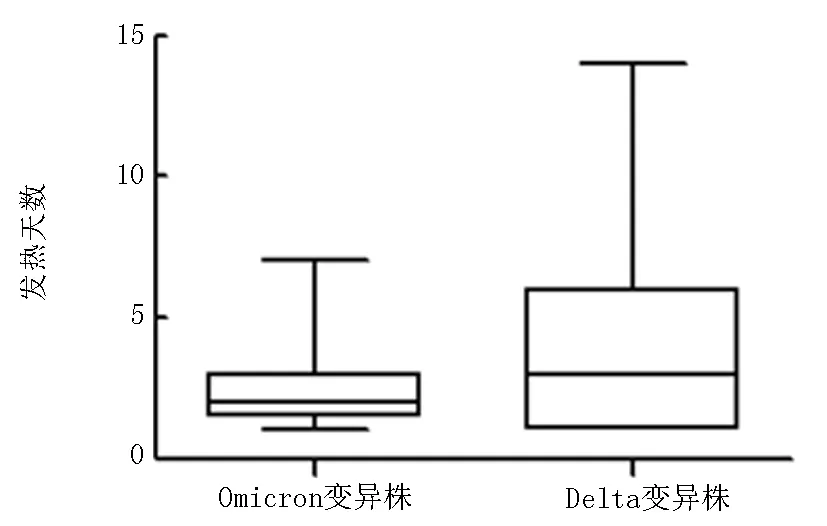

2.3.4发热持续时间 Omicron变异株组发热45例,体温波动在37.3~39.7 ℃,发热持续时间(2.51±1.41) d,Delta变异株组发热23例,体温波动在37.3~39.6 ℃,发热持续时间(4.26±3.48) d,两组差异无统计学意义(Z=-1.560,P=0.119),见图1。

图1 2组发热天数比较Fig.1 Comparison of fever days between the two groups

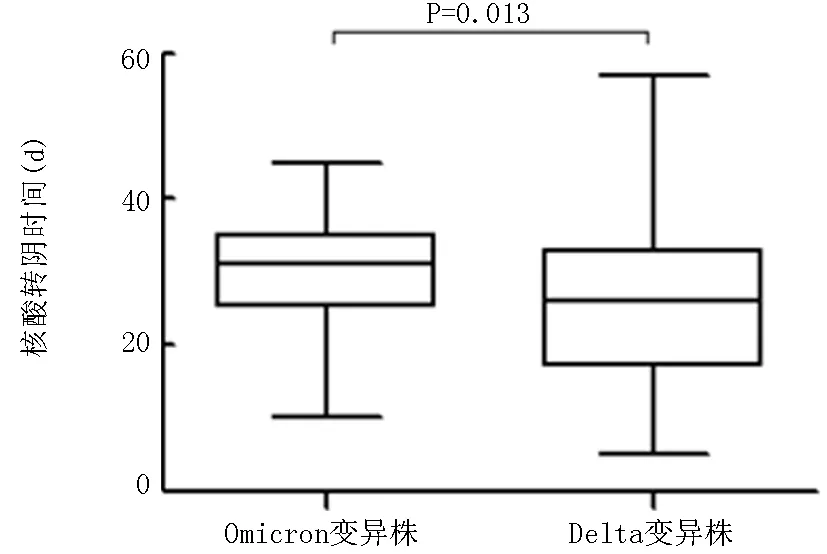

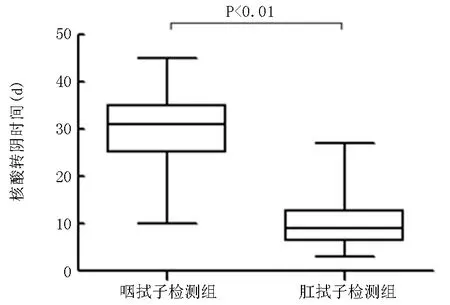

2.3.5核酸检测变化 经治疗后Omicron变异株组鼻咽拭子核酸检测转阴时间为(29.96±8.17) d,而Delta变异株组鼻咽拭子核酸检测转阴时间为(25.82±10.73) d,两组差异有统计学意义(Z=-2.483,P=0.013),见图2。此外,Omicron变异株组中与鼻咽拭子检测相比,肛拭子检测核酸转阴时间更短(10.09±5.23 d,Z=-7.136,P<0.01),见图3。

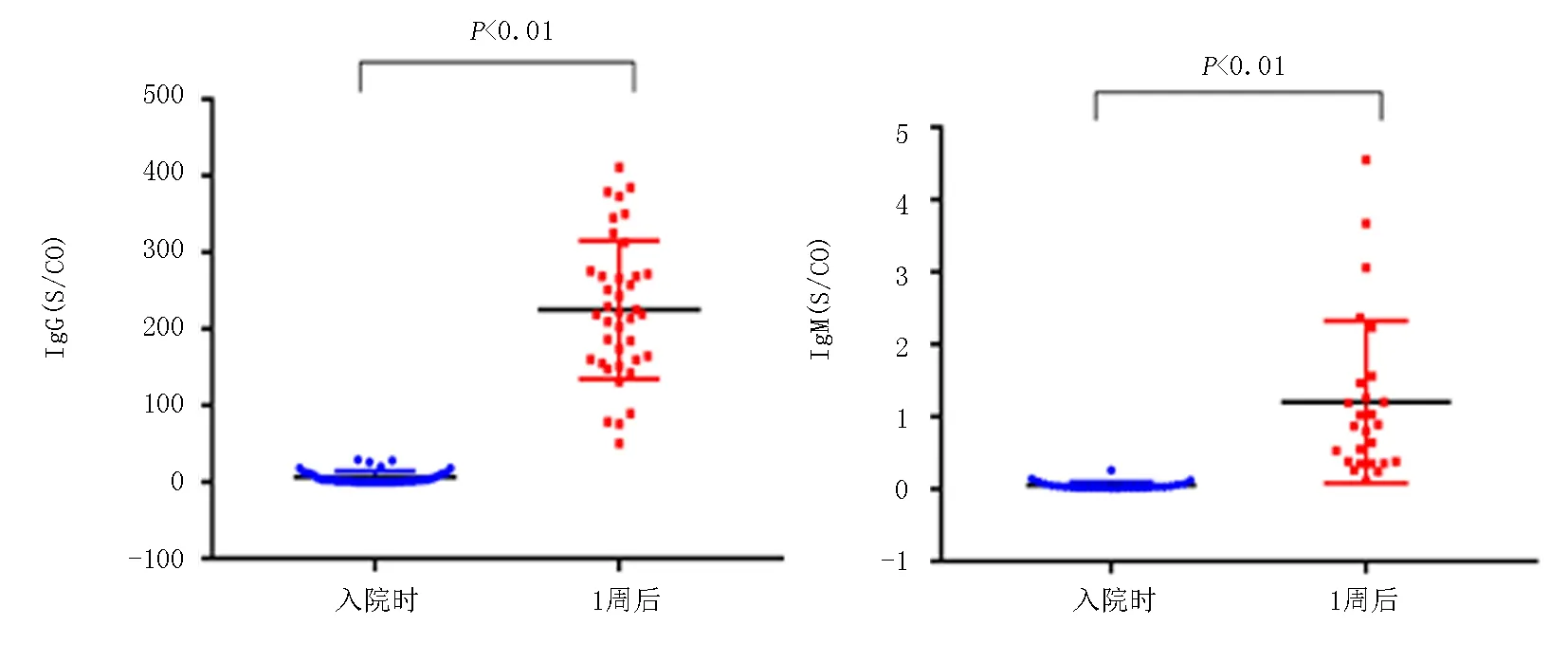

2.3.6血清IgG和IgM抗体动态变化 Omicron变异株组39例入院时血清IgG水平为(6.504±1.33) S/CO,在1周后明显升高,平均为(218.6±14.51) S/CO,治疗前后差异有统计学意义(P<0.01)。并且Omicron变异株组26例入院时血清IgM水平为(0.05±0.01) S/CO,1周后也呈升高趋势,平均为(1.205±0.22) S/CO,治疗前后差异有统计学意义(P<0.01),见图4。

2.4治疗情况 96例新型冠状病毒肺炎患者均按照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第八版修订版)》及《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》进行治疗,经给予阿比多尔、干扰素抗病毒及中药治疗后,所有患者核酸转阴、达到出院标准后给予出院,并按相关规定进行随访管理。

图2 2组核酸转阴时间比较Fig.2 Comparison of nucleic acid conversion time between the two groups

图3 Omicron变异株组2种方法检查核酸转阴时间比较Fig.3 Comparison of two methods for checking nucleic acid conversion time in the Omicron variant group

图4 Omicron变异株感染组血清IgG和IgM在入院时与1周后的比较 a.IgG;b.IgMFig.4 Comparison of serum IgG and IgM in the Omicron variant group at admission and after one week a.IgG;b.IgM

3 讨 论

2020年新型冠状病毒开始出现全世界大流行[8-9],并已经出现多种变异株。在Delta变异株出现1年后,Omicron变异株开始出现并迅速成为主要流行株。与其他变异株相比,Omicron变异株因具有抗原性变化更大,传染性更强,感染率更多及免疫逃逸等特点而备受关注[10-11]。我市是与东南亚国家接壤的沿海沿边城市,新型冠状病毒肺炎疫情防控形势严峻,不断有境外输入及本土病例出现。因此,及时掌握当前Omicron变异株感染病例的临床特征及病情评判,可为疫情防控提供参考依据。

本研究发现,两组发病年龄高峰均集中在成人,各个年龄段均有发病,但Omicron变异株组儿童及女性患者的人数要多于Delta变异株组,考虑可能是以局部的社区感染与传播特点相关。两组最常见的临床表现为发热、上呼吸道感染症状,有少部分患者伴有消化道症状,这与新型冠状病毒肺炎确诊患者的典型临床表现相符合[6-7]。Omicron变异株组出现发热的患者要多于Delta变异株组,但两组发热持续时间差异无统计学意义。此外,Omicron变异株组的咽痛患者要明显多于Delta变异株组,这与之前的相关报道一致[12]。在病例的分型方面,Omicron变异株组中的轻型患者要明显多于Delta变异株组,且无重型和危重型患者,而Delta变异株组患者以普通型为主,且两组接种疫苗情况并无差异。这说明与Delta变异株相比,Omicron变异株毒力已经明显降低[12-14]。

在实验室检查中,两变异株组WBC、LYM计数大多在正常范围内;在生化指标方面,两组患者的AST、LDH、CK、D-二聚体差异均无统计学意义,但在炎症指标CRP上具有差异。既往研究显示,CRP在各种炎症、感染、组织损伤等疾病中可迅速升高,并与新型冠状病毒肺炎病情严重程度呈正相关[15-16]。本研究发现,Omicron变异株组的 CRP异常人数比Delta变异株组少,考虑可能与Omicron变异株毒力降低相关。并且,Omicron变异株组肺部CT的特征性新型冠状病毒肺炎影像学改变明显减少,感染的主要部位在支气管以上呼吸道,对肺部损害已明显减低有关[17-18]。

此外,Omicron变异株组鼻咽拭子检测核酸转阴比Delta变异株组长,提示Omicron变异株组体内病毒清除时间长。但Omicron变异株组中鼻咽拭子检测核酸转阴时间比肛拭子更短,这与2020年新型冠状病毒原始株感染的相关报道结果相反[19-21],可能需要进一步的研究探讨。在产生抗体方面,Omicron变异株组入院时血清IgG抗体多为阳性且数值较低,考虑与接种疫苗后的反应相关;在1周后患者发热等临床症状好转,血清IgG抗体水平开始显著升高。而Omicron变异株组患者入院时血清IgM多为阴性,1周后也呈升高趋势。感染者血清IgG、IgM动态变化符合之前的相关研究报道[22-23]。并且,血清IgM抗体水平明显低于IgG抗体水平,这与宋云等[24]报道基本一致。

本研究尚存在不足之处。(1)本研究纳入的变异毒株患者例数较少,且为单中心研究,缺乏多中心的数据;(2)研究指标主要为入院时的数据,观察时间短,未能提供各项指标的动态变化过程。有待今后进一步进行Omicron变异株和Delta 变异株患者多中心大样本的深入研究。

综上所述,与Delta 变异株组相比,Omicron变异株组儿童及女性患者较多;主要表现为发热、咽痛等上呼吸道感染症状。临床分型以轻型为主,无重型和危重型患者;肺部CT出现新冠肺炎影像学特征性改变较少且轻微。Omicron变异株组鼻咽拭子检测核酸转阴比Delta变异株组长;鼻咽拭子检测核酸转阴时间比肛拭子更短。Omicron变异株组患者入院时血清IgM、IgG抗体阴性或数值较低,发病1周后显著升高。