子魂魄兮为鬼雄

——说陈洪绶《鬼雄图》

首都师范大学/ 李怡辰

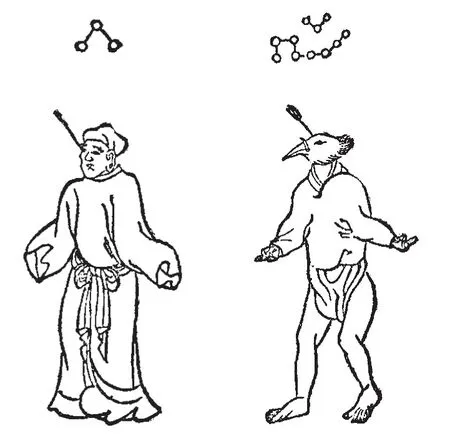

陈洪绶(1598—1652),字章侯,幼名莲子,一名胥岸,后号老莲,又号小净名、悔迟、云门僧等,明末清初浙江绍兴府诸暨枫桥镇人,才高气清,痴于艺事。陈洪绶一生思想深受儒释道三家影响,其绘画作品呈现多种艺术风貌。他于万历四十七年(1619)所绘的《橅古册》是一套十二开的册页,为翁万戈旧藏,现藏美国纽约大都会艺术博物馆,是已知其早年绘画作品中的代表作。“橅”通“摹”,“橅古”,意即仿效古人的风格、形式、思想或笔意等。《鬼雄图》(图1)是其中的第四开。

图1 陈洪绶 鬼雄图 纸本水墨 17.8cm×17.8cm 纽约大都会艺术博物馆藏

一、人物身份

在《鬼雄图》中,陈洪绶虚构了一个别样的异境——在一团空中山石中心处赫然拔出一威严男子,腰佩长剑,背插一矢,胸前系带,右手握弓,左手执杆,杆上两旗。男子的头巾两侧有绳系于颌下,头巾正面饰以图案,此图案亦见于陈洪绶其他早年作品:

1.在约作于1616年的《白描水浒叶子》第一开《宋江》(图2)中,宋江腹部衣服绘有相同图案。小说《忠义水浒传》中宋江死于奸臣毒害,饮鸩而死。“今日朝廷赐死无辜。宁可朝廷负我,我忠心不负朝廷。……李逵见说,亦垂泪道:‘罢,罢,罢!生时伏侍哥哥,死了也只是哥哥部下一个小鬼。’”[1]根据小说情节推测,宋江腹部衣服上的图案应为鬼首,暗喻其喝下慢性毒酒致死。

图2 陈洪绶 白描水浒叶子·宋江 局部 纸本水墨 私人藏

2.作于1616年的《礼魂图》(图3)是来钦之刻本《楚辞述注》中之《礼魂》一篇的版画插图,为陈洪绶《九歌图》之一。巫女左手手持之物上有相似图案。此图案可能为鬼首,原因有二:首先,“礼魂”,即礼天神人鬼。在楚国,鬼神祭祀不分。屈原《九歌》中东皇太一、大司命、少司命等是天神,湘君、湘夫人是人鬼之神,国殇是人鬼。其次,对于屈原《礼魂》一文的中心意思,学界历来分歧较大。其中有如下见解:明代陆时雍、清代李光池和徐焕龙都认为《国殇》《礼魂》不属于《九歌》。谭介甫认为《礼魂》是《国殇》的乱辞。乱辞,即辞赋或乐曲的卒章,意在总结全篇要旨。也即是说,《礼魂》与《国殇》是相互关联的。从思想史的角度来说,“人死曰鬼。”[2]由于《国殇》是为祭奠楚国战死的亡魂而作,那么该图案可能是鬼首。

图3 陈洪绶 礼魂图 纸本木刻 20cm×13.2cm 上海图书馆藏

3.在1620年所作《准提佛母法像》(图4)中,盾上的图案与此图案也极为相似。准提佛母是密宗观音的一种,能除一切天魔恶鬼,百邪辟易。盾上的图案疑似鬼首,代表准提佛母能除恶鬼的法力。此外,翁万戈也认为此图案是鬼首,“背后一臂持盾,饰以鬼首,……盾牌上的鬼首同《橅古册》第四页鬼雄冠上的骷髅头极似”。[3]

图4 陈洪绶 准提佛母法像 纸本水墨 135cm×48.6cm 纽约大都会艺术博物馆藏

由以上论述推测,头巾上的图案是鬼首。并且,翁万戈称名此开为《鬼雄图》,认为此图中的人物形象是鬼:“石上及石底生叶,鬼身旁也有数叶。……这一页令人想起《九歌图》。”[4]但翁万戈没有作出论证。从整体造型上看,人物立于山石之中的画法的确颇似陈洪绶于1616年所作《九歌图》中的《云中君》《山鬼》《少司命》《礼魂》等作品,以及作于1619年的早年画册中《火中神像图》——火中独坐一位怒目之神。在这些作品中,画面背景为空,人物或坐或立于某物之上,使观者的视觉中心聚焦于人物身上,并且感受到画面人物与周围环境所形成的一种浑然一体的整一性。这是陈洪绶在早年册页中惯常使用的构图法。

图中男子身上佩有弓、矢、剑、刀等兵器。弓矢是引弓发箭的一种远射兵器,“矢人惟恐不伤人”[5]。利用弧矢之利在交战中能够威震八荒,《刘子•兵术》曰:“神农氏弦木为弧,剡木为矢之利,以威天下。”[6]图中男子背插一矢,似有弹尽援绝、势不能复之感。剑是一种在非常状况下用于近身格斗的重要短兵器。《武备志》曰:“古之言兵者,必言剑。”[7]《释名•释兵第二十三》曰:“剑,检也;所以防检非常也。”[8]男子胸前的三枚刀形制非常小,状似飞刀,是古代的一种暗器。

男子佩饰皆为兵器,隐含战争之意,使人联想到兵将的身份。实际上,陈洪绶作此图之时,正值明朝廷东北战事溃败之际。万历四十七年(1619)二月,明朝廷为了安定作为京师屏障的辽东,以十余万的兵力对总兵力约六万人的后金发动了大规模的萨尔浒之战。但由于明军的指挥失误、军机泄露及军队素质差等原因,努尔哈赤大溃明军。此战前后只持续了四天时间,败报传到京师,明朝廷“举朝震骇”。自此,明朝不得已由进攻转为防御,而后金由防御转为进攻。努尔哈赤自萨尔浒一战后乘胜进军,于这一年六月攻陷开原,七月攻陷铁岭,并准备进攻辽沈。眼下事态对于明朝廷及其百姓来说是首要的忧患和威胁。

图中旗杆前侧的小旗上绘有龙纹。一方面,龙在我国古代具有一系列象征意义,如象征天子、皇权、敕令、阳刚等。这面龙纹小旗自然具有明朝廷以及天子的意味。龙也代表了华夏民族勇往直前、不屈不挠的精神;龙动则翻天覆地,势不可挡。因此旗子可能意指明军在朝廷的指挥下同仇敌忾,奋战沙场。

另一方面,这一龙纹图形是升龙。龙是云的对应物。《易经•乾卦》:“云从龙。”[9]《周易略例•明爻通变》:“召云者龙。”[10]《淮南子•地形训》中将龙与云对应起来:“黄龙入藏生黄泉,黄泉之埃上为黄云。……青龙入藏生青泉,青泉之埃上为青云。……赤龙入藏生赤泉,赤泉之埃上为赤云。……白龙入藏生白泉,白泉之埃上为白云。”[11]由是,龙具有了云的升腾功能。古人认为,人死后,其魂归天,龙是载魂升天的工具。例如,长沙子弹库楚墓帛画《人物御龙图》的画面,就描绘了墓主人乘龙升天的情景。

此外,图中男子破山石而出显然并非出于对现实世界的描绘。结合鬼首、龙纹、兵器,推测男子为战死之鬼,乃为国殇。

二、作品隐喻

殇鬼立于垒叠的方形山石中央,周围树叶郁郁葱葱。《易经》八卦中山象的卦名为“艮”。《说卦》曰:“艮为山、为径路、为小石、为门阙、为果蓏、为阍寺、为指、为狗、为鼠、为黔喙之属。其于木也,多坚为节。”[12]狗亲主于内,御暴于外;狗、鼠皆利牙在外;艮刚在外,节见于外,因此多坚节。在《易经》八卦中,“艮”既代表山岳的概念,又隐含男子(少男)的意思。陈洪绶《上总宪刘先生书》曰:“道君起艮岳。”[13]“道君”指崇信道教的宋徽宗赵佶。宋徽宗曾作《艮岳记》。“艮岳”是指徽宗建造的大型人工假山,又名“万岁山”。“艮岳”名称的由来是因“艮”按照八卦方位是在艮位,也就是东北方。可见,陈洪绶深谙“艮岳”八卦之道。另,《易经•杂卦》:“艮,止也。”[14]南宋杨万里《诚斋易传》归纳艮卦为三义,一是抑制邪恶,二是止于正道,三是止于本分。因此可以推测,山石隐喻男子于东北位战事顺利。

古人认为,鬼能够以超自然的能力来控制人事。西周时期,神鬼分野,鬼有善恶之别,其中部分善鬼进入神的行列。人们普遍认为在神列之鬼的庇佑下可以达成所愿。并且,在明朝,道教贵盛。自成化以后,尤其是嘉靖、万历两朝,皇帝大都尊崇道教,社会影响深远。明中叶后,道教的发展更加通俗化、世俗化和大众化,深入百姓生活的方方面面,包括文化艺术。从《鬼雄图》中能够明显看出道教法物元素,如符、旗、剑、弓、矢。符是道教中人神之间沟通的法宝,可以禳灾求福、召劾鬼神,旨在表达道教的天人合一思想。鬼身上所佩兵器也皆是道教科仪所用法器。剑是常用的祛邪道具。在道教中,剑常配合剑诀、符咒等护道作法。殇鬼胸前系着三把尖锐的飞刀。道教《金剪飞刀符咒》曰:“天灵灵,地灵灵,鲁班赐飞刀随带身,若有邪师人来使法,金刀三把不容情,一把斩了蛇头,二把斩了蛇漫身,三把斩得头皮眼睛昏,西天去请唐三藏,南海岸上请观音,急急如律令。”[15]飞刀意喻形势紧迫,刻不容缓,除恶务尽,杀伐决断。

旗杆近手一侧的小旗上是一道雷法符。符上的“····”符号与星斗符号有关,这一思想来源于古人对星斗崇拜的观念。唐代孟安排在《道教义枢》卷二《十二部义》中说:“符者,通取云物星辰之势。”[16]自殷周以来便有天人合一的思想,认为天象变化关系着人事福祸。道教在此基础上成为多神信仰的宗教,十分重视观测星象,并且将天按照人世间的情形经过想象和附会而加以人格化。在陈洪绶的一幅大约作于1609年的作品《仿吴道玄乾坤交泰图》中,龟背上亦有相似星斗图形。

从整体上解读,道符象征上天命令降祖炁于鬼众,召神出鬼,发为雷霆,制胜克敌。符文有“鬼”“雷”二字。“鬼”字上方的符号“”,在道符中常见,代表祖炁,也有敕令的意思;施符者运炁入符,使符获得灵性,成为灵符。“鬼”字,代表亡灵、神灵、鬼魂,在此意为殇鬼。“鬼”字笔画“乚”中“”的写法是鼓的象形字。鼓是战场上的助阵之物,屈原《九歌•国殇》中有“援玉枹兮击鸣鼓”之句。“”位于“鬼”字上方,表示录召万灵、役使百鬼;或是降祖炁于鬼,使之具有生化动力的源泉,通天一气。总之,这种形式赋予了鬼“向死而生”“死而不亡”的力量;而不死和长生正是道教信仰旨趣的特色。符脚是“雷”字。“雷”,代表雷电、雷霆;也代表雷神,掌管雷霆都司的五神仙。道教对雷神推崇备至。雷神是惩恶之神,使恶人遭受五雷轰顶。“雷”字在紧急情况下出现在符咒构成中,意为迅捷,具有迅雷不及掩耳之势。雷电符咒可以产生比其他符咒大得多的效果。“雷”字下部由三个“田”相叠构成。叠字出现在道符中,有强化法力的效果。此外,“田”在古汉语中有“鼓”之义。《毛诗故训传》说:“田,大鼓也。”[17]“雷”通“擂”,动词,击打。司马光《资治通鉴•赤壁之战》:“雷鼓大震,北军大坏。”[18]可见擂鼓助阵之威重。另,《易经》八卦中“震”为雷。《易经•杂卦》曰:“《震》,起也。”[19]震卦象征雷声、震动。震卦代表二月、长男,方位为东方,五行之木,场地为军队、山林野地。如前所述,萨尔浒之战正值二月间。

旗子上的龙纹除了前述之义,另有东方青龙说。青龙是道教四象(青龙、白虎、朱雀、玄武)中表示东方的灵兽,是古人对于东方七宿(角、亢、氐、房、心、尾、箕)加以联想而成的形象。其中,角宿像龙角,氐、房宿像龙身,尾宿像龙尾。《丹铅总录笺证•石氏星经》曰:“东宫青帝,其精苍龙,为七宿,其象有角、有亢、有氐、有房、有心、有尾、有箕。氐胸,房腹,箕所粪也。司春、司木、司东岳、司东方、司鳞虫三百六十。”[20]将龙与五色、五行、五方相配,龙便具有了色青、属木、位于东方的特性,故有东方青龙之说。道教认为四象创生世界,因此将四象作为保护神纳入神系。其中,青龙成为行军打仗的保护神。因此,这面龙纹小旗表示神佑东方位的战事。

另一方面,殇鬼背插一矢的造型极似佛教《七曜星辰别行法》中以矢射鬼的图式(图5)。陈洪绶早年热衷于佛教。佛教典籍《七曜星辰别行法》中记述了二十八宿从者诸行病鬼法。此法认为,欲知人间疾患,皆由二十八宿管行病之所为。“七曜”即管二十八宿,二十八宿即管诸行病鬼王,于七曜日咒曰收禁其鬼。另加文星和辰星,此两宿不列于二十八宿中。总共三十鬼,每鬼俱有图像。通过对比可知,此图背插一矢的造型与《七曜星辰别行法》中图像如出一辙。《鬼雄图》此种巧心安排似与“鬼”的原始含义——域外之人有关。王国维《鬼方昆夷狁考》:“伐鬼方的高宗,就是殷商的武丁,而鬼方就是指獯鬻、狁、匈奴。”[21]沈兼士《“鬼”字原始意义之试探》一文大体归结“鬼”的意义层次有二:除“人死为鬼”之外,还有“异种之人”的意思,“……诸夏之外,异种别族,形色容有异于中国者,遂亦呼之为鬼矣。古代有鬼方鬼国,近人犹谓外国人为鬼子,殆犹是旧习古语也。”[22]“鬼的原初含义是指生活世界之外或地理界域之外的陌生者,这与古代关于生活世界之外的想象有关:来自域外的陌生人被称为鬼。”[23]按照以上说法,与“鬼”之二义相仿,以矢射鬼的图式套嵌在殇鬼形象中指代以矢射来自域外的异种人之鬼——金军,以此表示殇鬼的目的指向性——一统域外之鬼,可谓“一箭双雕”。

图5 七曜星辰别行法 以矢射鬼图式

通过曲折隐蔽的图像表达,陈洪绶传达出希望明朝在东北战场上战胜后金的强烈愿景。

三、创作动机

国难当头之时,报国之志郁结于陈洪绶的内心。明亡前,陈洪绶一直怀有政治抱负,在其诗词书画中皆有印证。他在1621年所作《诉衷情(东阪步还)》中写道:“春光半落甲兵中,天子恨匆匆。愧不书生戎马,一剑倚崆同。长中酒,卧溪风,海棠红。父书未读,事君无路,转眼成翁。”[24]此前,万历四十六年(1618),也即作《橅古册》的前一年,陈洪绶考取诸生,成为生员。正是他年少意气风发、踌躇满志之时,家国情怀也随之愈加炽烈。这与他的家庭熏陶和从学恩师都有着很深的渊源。陈洪绶五世祖陈翰英官至广东南雄府同知,曾经策划平定广右流贼江太师。韩雍十分赏识陈翰英的才能,劳以金帛,录功第一。李东阳为其撰《政绩记》。曾祖父陈鹤鸣官至广东布政使司左布政使;祖父陈性学是万历丁丑进士,官至陕西左布政使;父亲陈于朝病重仍坚持参加科举考试,有志于仕。此外,陈洪绶早期受业于明末大儒刘宗周。凤嬉堂本张岱《明于越三不朽明贤图赞》题陈洪绶曰:“陈章侯公洪绶,诸暨人,方伯性学之孙。初从刘念台学,为诸生,辄弃去。”[25]也就是说,在成为生员之前,陈洪绶已经师从刘宗周。众所周知,刘宗周于南明之时,因杭州失守而绝食二十三日后卒,可见其对明廷的忠心“足为万世龟鉴”[26]。陈洪绶在祖辈、师朋影响之下,内心自然怀有保家卫国之志,将抗金的强烈情感付诸笔端以达其愿亦在情理之中。

陈洪绶创作《鬼雄图》可能受到屈原《九歌•国殇》的影响。崇祯十一年戊寅(1638),来钦之梓行《楚辞述注》,陈洪绶作于1616年的《九歌图》作为来钦之《楚辞述注》插图,付诸木刻,为现存陈洪绶版画作品中最早的一种。序中提道:“丙辰(1616),洪绶与来风季学骚于松石居。高梧寒水,积雪霜风,拟李长吉体,为长短歌行。烧灯相咏,风季辄取琴作激楚声。每相视,四目莹莹然,耳畔有寥天孤鹤之感。便戏为此图,两日便就。呜呼!时洪绶年十九,风季未四十,以为文章事业,前途于迈。岂知风季羁魂未招,洪绶破壁夜泣,天不可问,对此宁能作顾、陆画师之赏哉!第有车过腹痛之惨耳。一生须幸而翁不入昭陵,欲写吾两人骚淫情事于人间,刻之松石居,且以其余作灯火赀,复成一段净缘。当取一本焚之风季墓前,灵必加与也。不免有存亡殊向之痛矣!戊寅(1638)暮冬诸暨陈洪绶率书于善法寺。”从时间上来看,陈洪绶作《鬼雄图》时已然学骚并作《九歌图》。《九歌图》中有《国殇图》(图6)一作,描绘屈原《国殇》一文中士兵生时将死之顷刻,目睹战事无望愤而举刀自裁;但《鬼雄图》则是描绘明军战死却英灵不泯,志在抗金。

图6 陈洪绶 国殇图 纸本木刻20cm×13.2cm 上海图书馆藏

此外,《鬼雄图》与屈原《国殇》相似之处有两点:一是创作背景方面。屈原《国殇》的创作背景与陈洪绶身处其时的社会政治背景、心理状态十分相似。《国殇》是为祭奠楚国战死原野的亡魂而作。楚怀王后期,楚国连年受到秦国进逼而屡受重创,与此时的晚明情形相同。来本《国殇》启首有一段注解:“(国殇)谓死于国事者,……曰:‘无主之鬼谓之殇。’”“国殇”,是指为国捐躯的人。戴震《屈原赋注》:“殇之言伤也。国殇,死国事。”在清康熙三十年(1691)的《楚辞述注》刻本(国家图书馆藏)中,《国殇》一文的训诂内容间插有手写淡墨毛笔批注:“此篇叙殇鬼矣,兵挫北之迩,甚奇,而辞亦凄楚。”[27]国运危在旦夕而屈子报国无门,不知陈洪绶是否有同命相怜之喟叹。在相同的社会背景和心理状态之下,也许屈子《国殇》一文正是陈洪绶《鬼雄图》之“橅古”意。二是作品内容及取材方面。来本《国殇》原文为:“操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接。旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。凌余阵兮躐余行,左骖殪兮右刃伤。霾两轮兮絷四马,援玉枹兮击鸣鼓。天时怼兮威灵怒,严杀尽兮弃原野。出不入兮往不反,平原忽兮路超远。带长剑兮挟秦弓,首身离兮心不惩。诚既勇兮又以武,终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。”[28]“神以灵”,指英灵不泯,死而有知。“鬼雄”,意为鬼中豪杰。文中“矢”“鼓”“弓”,尤其是“神以灵”“为鬼雄”等与《鬼雄图》相契符。尽管二者有时、空艺术表现之别,实则异曲而同工。

小结

综上所述,男子形象表现了明军战死为鬼仍不失保家卫国的赤胆忠心,可借屈子“身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄”来形容壮士英灵之勇。在此意义上,《鬼雄图》彰显出陈洪绶内心的道德律令,并且兼具整合真实世界中的杂多和建构死后时空的双重属性。明代是儒释道融合的成熟期,这件作品凸显了其时代文化的独特性,也是时代政治激变催生的产物。作为时代缩影,它是晚明百姓对自身存在的质问以及对自我生存体验的呐喊化为雄强的精神气势跃然纸上,这种“势”左右和推动观者的感情和思维运动,穿过遥远时空引人深省并形成独特的画面感,聚而为一充满活力的整体意象。

注释

[1][元]施耐庵,《忠义水浒传·卷一百》,石渠阁明万历刻本。

[2]王文锦,《礼记译解》,中华书局,2001年,第672页。

[3]翁万戈,《陈洪绶的艺术》,上海书画出版社,2021年,第94页。

[4]同上,第89页。

[5]郭超主编,《四库全书精华·经部》,中国文史出版社,1998年,第737页。

[6]傅亚庶编,刘子校释,《新编诸子集成》,中华书局,1998年,第384页。

[7][明]茅元仪,《武备志·器械三·卷一百四》,明天启(1621-1627)刻本。

[8][汉]刘熙,《释名·卷二十三》,明嘉靖(1522-1566),刻本。

[9][西周]梁海明译注,《易经》,山西古籍出版社,1999年,第8页。

[10][三国魏]王弼,《周易略例》,明永乐二年(1404)刻本。

[11][汉]刘安等编,《淮南子》,上海古籍出版社,1989年,第47页。

[12]朱高正,《易传通解·下》,华东师范大学出版社,2015年,第362页。

[13][明]陈洪绶,《宝纶堂集·卷三》,会稽董氏取斯堂清光绪十四年(1888)刻本。

[14]陶新华译,《四书五经全译·3》,线装书局,2016年,第481页。

[15]姚周辉,《神秘的符箓咒语:民间自疗法及避凶趋吉法研究》,广西人民出版社,2004年,第47页。

[16][唐]孟安排,《道教义枢·下》,商务印书馆,1923-1926,第40页。

[17][汉]毛苌、郑玄,《毛诗故训传·卷二十六》,清道光年间(1821-1850)朱琳立本斋刻本。

[18][汉]司马光,《资治通鉴·卷六十五》,明嘉靖二十三至二十四年(1544-1545)孔天胤刻本。

[19][南宋]杨万里撰,何善蒙点校,《诚斋易传》,九州出版社,2019年,第276页。

[20][明]杨慎撰,王大亨笺证,《丹铅总录笺证·上》,浙江古籍出版社,2013年,第20页。

[22]沈兼士,《“鬼”字原始意义之试探》,《20世纪中国文史考据文录》,云南人民出版社,2001年。

[23]程乐松,《鬼之仙途:道教视阈中的观念演进》,《世界宗教研究》,2017年第1期。

[24][明]陈洪绶撰,吴敢点校,《陈洪绶集》,浙江古籍出版社,1994年,第364页。

[25]葛焕标、骆焉名、楼长君,《陈洪绶》,海潮摄影艺术出版社,2005年,第204页。

[26]门岿,《二十六史精粹今译续编》,人民日报出版社,1992年,第1397页。

[27][28][明]来钦之,《楚辞述注》,清康熙三十年(1691)刻本。

——陈洪绶书画作品展