当代大学生文化自信的现状调查与分析

——以伊犁师范大学为例

郭增霞,万晓卉

(伊犁师范大学外国语学院语言文化翻译科研中心,新疆伊宁 835000)

党的十九大报告强调,文化自信是道路自信、制度自信和理论自信的基础,是“更基本、更深沉、更持久的力量”[1]。这种力量是文化软实力的集中体现,也是个人全面发展的内在需要。 当代大学生坚定文化自信的程度,体现了高校“立德树人”根本任务实现的水平,也反映了高校文化育人的效果。深刻理解文化自信内涵,剖析当代大学生文化自信的现状,可为教育工作者在教育教学中有针对性地、 扎实有效地培养当代大学生文化自信提供思路与途径。

1 文献综述

自党的十九大报告中强调文化自信的重要性以来,文化自信在新时代再次成为研究热点,学术界也掀起了文化自信的研究热潮。截至目前,中国知网以“文化自信”为主题进行检索,显示论文有30 000 余篇, 这些成果主要集中在“文化自信的基本内涵解读”“主要来源分析”“重大意义探索”和“具体培育路径”这4 个方面[2]。

随着文化自信研究成果的大幅增加, 大学生文化自信也受到了关注。 学者们不仅着眼于大学生文化自信的理论研究,对大学生文化自信的现状也展开了相关调查研究。 研究发现,随着多元文化的冲击,大学生文化自信缺失的现状令人担忧,大学生文化自信缺失主要表现在对民族传统文化认知不足、缺乏认同感、对当代中国先进文化关注不够、盲目认同西方外来文化[3-4]。 当代大学生文化自信呈现出“情感高认同、低认知或认知上存在偏差、践行弱或缺乏动力”的基本现状[5-7]。 还有研究通过分析调查数据,发现大学生对中华优秀传统文化、革命文化及社会主义先进文化的认知水平和认同程度存在一定程度的差异[8]。

以上研究主要是从认知水平和认同程度的角度,对大学生在中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化及西方外来文化的认识上进行调查和分析。 也有少数研究者从认知途径和传承情况展开调查,但是,该类研究方法比较单一,多数采用的是序列分级的方法分析调查数据, 得出的结论针对性不强。对文化自信概念的理解比较片面,研究视角不够全面,且研究深度也有待于进一步挖掘。

文化自信的概念: 文化自信是文化主体对身处其中的作为客体的文化,通过对象性的文化认知、批判、反思、比较及认同等系列过程,形成对自身文化价值和文化生命力的确信和肯定的稳定性心理特征。 具体表现为文化主体对自身文化生命力的充分肯定,对自身文化价值的坚定信念和情感依托,以及在与外来文化的比较与选择中保持对本民族文化的高度认可与信赖[9]。本文主要从文化认知、比较和认同、情感和态度,以及批判和反思4 个维度对大学生的文化自信现状进行调查研究。

本文拟解决以下问题:

(1)当代大学生文化自信的现状如何?

(2) 当代大学生文化自信中存在什么问题以及如何解决?

2 研究设计

2.1 研究对象

本文以伊犁师范大学518 名非英语专业大一和大二的学生为研究对象,他们分别来自哲学、法学、教育学、历史学等文科类学科,经济学、电子信息科学、环境科学、物理、化学等理工科学科,以及其他学科, 其中文科生占比为36.1%, 理工科学生占比为53.3%,其他学科学生占比约为10.0%。

2.2 研究工具及过程

本文根据以往研究成果, 对大学生文化自信的问卷做了增删与调整,自编成《当代大学生文化自信调查问卷》。 该问卷采用Likert 5 级量表计分,分别代表“从未想过”或“完全不同意”(1 分)、“不清楚”或 “不同意”(2 分)、“基本赞同”(3 分)、“赞同”(4分)和“非常赞同”(5 分)。

2.2.1 探索性因子分析

(1)KMO 和Bartlett 球形检验

笔者第1 次发放并收集了207 份初始问卷,并对其做了KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)和Bartlett 球形检验。检验结果显示:KMO 值为.865(KMO>.800),该问卷适合做因子分析。 Bartlett 球形检验的近似卡方为3 395.136,自由度为231,显著性概率值P=.000(P<.001),达到显著水平,表示拒绝虚无假设,即代表总体的相关矩阵有公共因子存在, 说明该问卷适合做因素分析[10]。 以上KMO 和Bartlett 球形检验的结果均表明该问卷适合做因子分析。

(2)因子分析

采用主成分分析法(Principal Component Analysis)和方差最大正交旋转法(Varimax)对假定的4个因子做了4 次因子分析, 将在2 个因子上载荷值都大于.400 的2 个题项及与所属因子不相符合的10 个题项删除,保留了22 个题项。其中因子1(文化认知)有7 个题项,因子载荷量在0.639—0.766 之间;因子2(情感和态度)有7 个题项,因子载荷量在0.547—0.779 之间;因子3(比较和认同)有3 个题项,因子载荷量在0.479—0.701 之间;因子4(批判与反思)有5 个题项,因子载荷量在0.523—0.664 之间。 因子分析结果显示,4 个因子的特征值依次为5.197、3.098、1.749 和1.109, 累计方差贡献率为53.74%。

2.2.2 信度检验

信度分为内在信度和外在信度。 内在信度检测题项的内在一致性, 常用的检测方法是Cronbach's α 系数。内在信度检验结果显示:总量表的内部一致性Cronbach's α 系数为.832(>.800),各因子的内部一致性Cronbach's α 系数在.696—.847 之间, 均大于.600,不需要重新修订量表或增删题项[11]。 重测信度是外在信度最常用的检测方法。4 周后,对同一研究对象进行了再次测量,结果显示:总量表的重测信度系数值为.803, 各因子的重测信度系数值分别为.735、.778、.726 和.756,均大于.700(P<.05),表示量表的稳定性高。

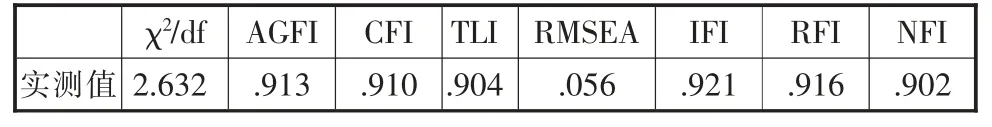

2.2.3 验证性因子分析

验证性因子分析是检验结构效度的一种主要方法。 根据探索性因子分析的结果,设置4 个潜变量:文化认知、情感和态度、比较和认同及批判和反思,22 个观测变量,进行结构方程建模。 判别模型的数据拟合程度需依据以下模型适配度的评价指标:卡方值的显著性概率P>.05;卡方自由度比值(χ2/df)介于1—3 之间表示模型适配良好; 近似误差均方根(root-mean-square error of approximation, RMSEA)小于.05,表示模型适配度良好,RMSEA 值在.05—.08之间,表示模型适配度合理;调整后拟合优度指数(adjusted goodness-of-fit index,AGFI) 、 基准拟合指数(normed fit index, NFI)、相对拟合指数( relative fit index,RFI)、递增拟合指数(incremental fit index, IFI)、比较拟合指数(comparative fit index, CFI)和Tucker-Lewis 指数(Tucker-Lewis index, TLI)大多介于0—1之间,愈接近1,表示模型适配度愈佳,愈小表示模型契合度愈差。 一般而言,AGFI、NFI、RFI、IFI、CFI和TLI 这6 个指标值用于判别模型路径图与实际数据是否适配的标准均为.90 以上[12]。 验证性因子分析拟合指数如表1 所示, 所有指标均达到模型适配度的评价标准,说明该模型是合理的。

表1 验证性因子分析拟合指数

以上数据表明,《当代大学生文化自信调查问卷》具有较高的信度和效度。 因此,调查问卷最终确立,包括文化认知、比较和认同、情感和态度及批判和反思4 个维度,共22 个题项。 通过问卷星再次收集了518 份有效调查问卷作为正式问卷, 对伊犁师范大学大一和大二的非英语专业学生的文化自信现状展开调查,并采用SPSS 23.0 分析调查数据。

3 研究结果

3.1 当代大学生文化自信的整体现状结果

文化自信的描述性统计的数据(见表2)显示,文化自信在这4 个维度上的平均值均大于或等于3.00, 说明当代大学生文化自信的整体水平达到中等以上。文化认知的平均值最小(Mean=3.00),而情感和态度的平均值最大(Mean=4.52),说明学生的文化认知水平在这4 个维度上是最低的, 但是学生对我国文化呈现出在态度上健康、积极向上,情感上高度认可的状况,这一研究结果与以往研究一致。

表2 文化自信的描述性统计(N=518)

标准差反映了数据的离散程度, 说明了与平均值的距离。从表2 可以看出,情感和态度的标准差最小(Std.deviation=0.49),而批判和反思的标准差最大(Std.deviation=0.80),说明学生对文化自信的情感与态度较为一致, 而对中西方文化的批判性认识及反思则存在很大的差异性。

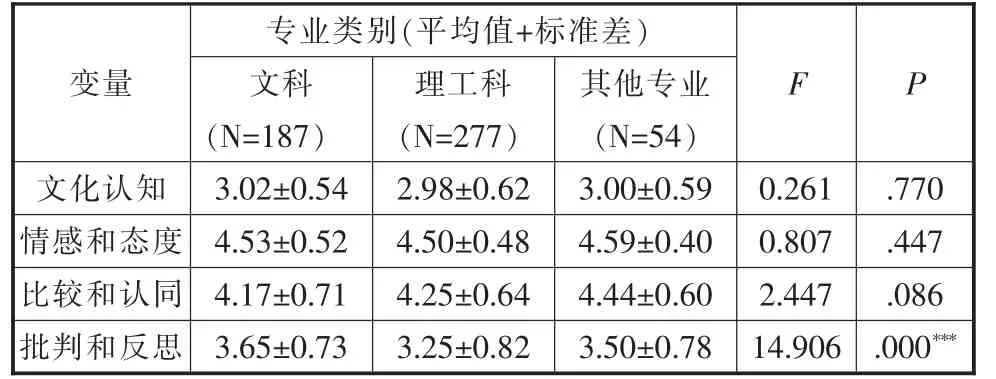

3.2 文化自信在专业类别上的差异结果

通过使用单因素方差分析来探究不同专业类别的学生在文化自信4 个维度上的差异关系。 如表3所示,不同专业类别的学生仅在文化自信的“批判和反思”维度上呈现出.001 水平的显著性差异(F=14.906,P=.000<.001)。 通过对比平均值可知:批判和反思能力由弱到强依次是理工科学生、 其他专业类别的学生、文科生。这说明相对于其他专业类别的学生及文科生, 理工科学生对中西方文化的批判和反思能力最弱。

表3 文化自信的专业类别差异

4 结果分析与讨论

4.1 当代大学生文化自信的整体现状分析与讨论

当代大学生对我国文化整体上呈现出“态度上积极向上,情感上高度认可,但认知水平低,批判和反思能力较弱”的状况。

4.1.1 态度上积极向上

文化自信是一种基本态度,是发自内心的尊敬、信任并珍惜优秀传统文化, 信赖并愿意坚守当代先进文化,同时对未来文化的发展有放眼世界的自信、担当和追求。 当代大学生对中华优秀传统文化持积极、肯定的态度,是文化自信的一种表现,这与我国综合国力的提升有一定关系。我国经济的迅速发展,国际政治格局的转变及国际地位的提高推动着中华儿女文化自信心理的成长[13]。 尤其近年来,我国综合国力不断增强,在世界上更有话语权,增强了中华儿女坚定文化自信的信念。

4.1.2 情感上高度认可

在中国共产党的领导下,坚持正确的舆论导向,以中国特色社会主义核心价值观为引领, 加强思想道德建设,大力发展文化事业和文化产业,良好的文化教育环境对大学生正确价值观的形成起促进作用,有利于学生端正对我国文化的态度。 除此之外,学校教育也促进了文化自信及对我国文化浓厚情感的培养。 自2010 年起,国家领导人在重要会议及多个场合中强调“文化自信”的重要性,高校教师开始探索将“文化自信”理念及相关内容融入课堂教学。自2016 年至今,随着“课程思政”的提出,各级学校教师更加重视课程思政建设, 纷纷组建课程思政团队,打造课程思政精品课程,实现润物细无声的思政育人效果。 因此, 学生对自身文化在情感上高度认可,具有强烈的自豪感,并对其未来发展充满自信心体现了学校教育近10 年努力的成果。

4.1.3 认知水平低

多年来,受传统教育模式的影响,一部分学生和家长过度重视分数, 把多数的时间和精力放在获得更高的分数上, 这在某种程度上忽视了传统文化教育及思想道德的培养, 导致部分学生缺少对中华优秀传统文化的认知。进入大学之后,文化教育类课程的比重较小, 尤其是理工科学生接收的文化教育知识则更少。虽然各科教师重视课程思政教育,但主要是情感的培养, 学生无法在短时间内系统地掌握我国博大精深的文化知识。

为了解决学生对我国文化整体“低认知” 的问题,首先,高校要发挥培养大学生文化自信主阵地的作用,坚持显性教育与隐性教育相结合,线上教育和线下教育相补充, 有针对性地培养高校大学生文化自信;其次,承担高校思想政治理论课的教师应更新教学理念,改革教学方法,活跃思政课堂氛围,引导学生巩固中华优秀传统文化知识,弘扬红色文化,践行社会主义先进文化, 培养学生对中华优秀传统文化的浓厚兴趣;最后,适当增加人文类通识课教育的比重,有计划地学习中华优秀传统文化,提升学生文化素养,强化主流文化教育理念。

4.1.4 批判和反思能力较弱

学生的“批判和反思能力”较弱,其原因主要来自外部环境和大学生自身。全球化背景下,文化发展呈现出全球化和多元化的趋势。 全球化带来的文化霸权主义具有“隐秘性”,对大学生的思想意识、价值判断与选择的危害也是隐秘的。另外,个别学生的文化甄别意识薄弱,缺乏一定的文化判断力,极易受到西方精致化、时尚化包装的文化产品的影响,甚至在文化价值判断时易走极端。

为了改善学生“批判和反思能力较弱”的现状,首先,要增强学生的文化鉴别意识及文化甄别能力。在文化交流与互动中, 敏锐地觉察隐秘的文化霸权主义,提高警觉意识;其次,培育大学生的文化主体意识, 深刻理解并掌握中华优秀传统文化是文化主体意识培育的前提,坚定的理想信念是保障;最后,提升大学生文化自觉的能力, 理性看待各种文化的不同特点,以包容性、差异性、多样性的眼光吸取不同文化的有益因子, 允许不同文化在世界文化之林中生根开花[14]。 在与不同国家文化交流的过程中,彼此的意识形态相互影响, 尤其在当今多元文化背景下, 文化交流中的冲突与碰撞要求大学生具有更高的文化鉴别力、判断力及汲取能力,理性看待因不同国家历史背景、社会制度等造成的地区文化差异。

4.2 理工科学生文化自信的现状分析与讨论

如表3 所示,理工科学生“文化认知水平”最低,这也间接说明了他们“批判和反思”能力最弱的原因。文化认知是基础,在对中华优秀传统文化、红色文化及社会主义先进文化的客观认知基础上, 才能更清晰而理性地对比中西方文化, 进而做出正确的价值判断。

理工科学生对中西方文化的批判和反思能力最弱, 究其原因是理工科学生的专业课程设置比较单一,主要以市场需求为导向,缺乏必要的文史哲等课程,导致学生的人文知识面偏窄、知识结构单一、人文修养的欠缺、自身文化鉴别能力与选择能力下降,甚至部分理工科学生价值取向功利, 缺乏社会责任感[15]。 还有的研究发现,高中文理分科,也是造成理工科学生缺乏文化素养的因素。

为了改善理工科学生“文化认知水平低”及“批判和反思能力弱”的现状,高校教师应恰当地将中华优秀传统文化融入课堂教学, 让学生在学习学科知识的过程中,领悟我国深厚而灿烂的文化,感受我国文化的独特魅力与力量,提升文化素养,增强民族自豪感与自信心。 另外,高校教师要“因材施教”,针对不同特征和能力的理工科学生, 采用不同的教育教学模式,改变教学方法,引导学生理性、辩证地分析中西方文化,培养学生的批判性思维及思辨能力,从而提升文化自信。

5 结束语

本文调查了伊犁师范大学大一和大二非英语专业学生的文化自信现状。研究发现,当代大学生文化自信的整体水平达到中等以上, 呈现出态度上积极向上、情感上高度认可、认知水平低及批判和反思能力较弱的状况。另外,相对于文科生及其他专业的学生,理工科学生对中西方文化的批判和反思能力最弱。

以上研究结果, 对高校的管理者及教师有一定启示意义。高校管理者应注重校园文化建设,营造充满文化气息的校园文化氛围, 培养学生学习我国文化的兴趣与热情。 高校教师应增加文化教育的课程比例,提升大学生的文化素养,增强大学生民族文化的自豪感;继续做好课程思政教育,培育大学生的文化主体意识,提升大学生的文化甄别意识和能力,树立正确的文化价值观, 坚定文化立场。 尤为重要的是,关注理工科学生文化自信的培养,教师引导理工科学生辩证地思考, 理性分析中西方文化产生差异的背景和原因,客观看待多元文化冲击下,提升甄别、分析、选择及汲取中西方文化的能力,从而提升文化自信。