广东吴川方言词汇特点概说

陈虹羽,林景兰

(湛江幼儿师范专科学校,广东湛江 524084)

吴川市位于广东省雷州半岛的东北部, 属湛江县级市。 东北与电白为邻,西部与化州交界,南部与坡头相接。 吴川话属粤语系统,方言复杂,既包含古越语,又保留古汉语,是粤语的一种次方言。 它主要分布在吴川市的吴阳、黄坡、振文、板桥、塘尾及坡头区的乾塘、坡头、麻斜、南三等镇街,涉语人口约150万。 本文调查的吴川方言主要涉及梅菉街道、吴阳镇与浅水镇3 个行政划区的调查点, 试图归纳吴川三地粤语词汇特色, 为全面认识吴化片粤语词汇特点提供一些依据。 词汇材料皆为笔者田野调查所得。

1 吴川方言具有粤西一带粤语词的特色

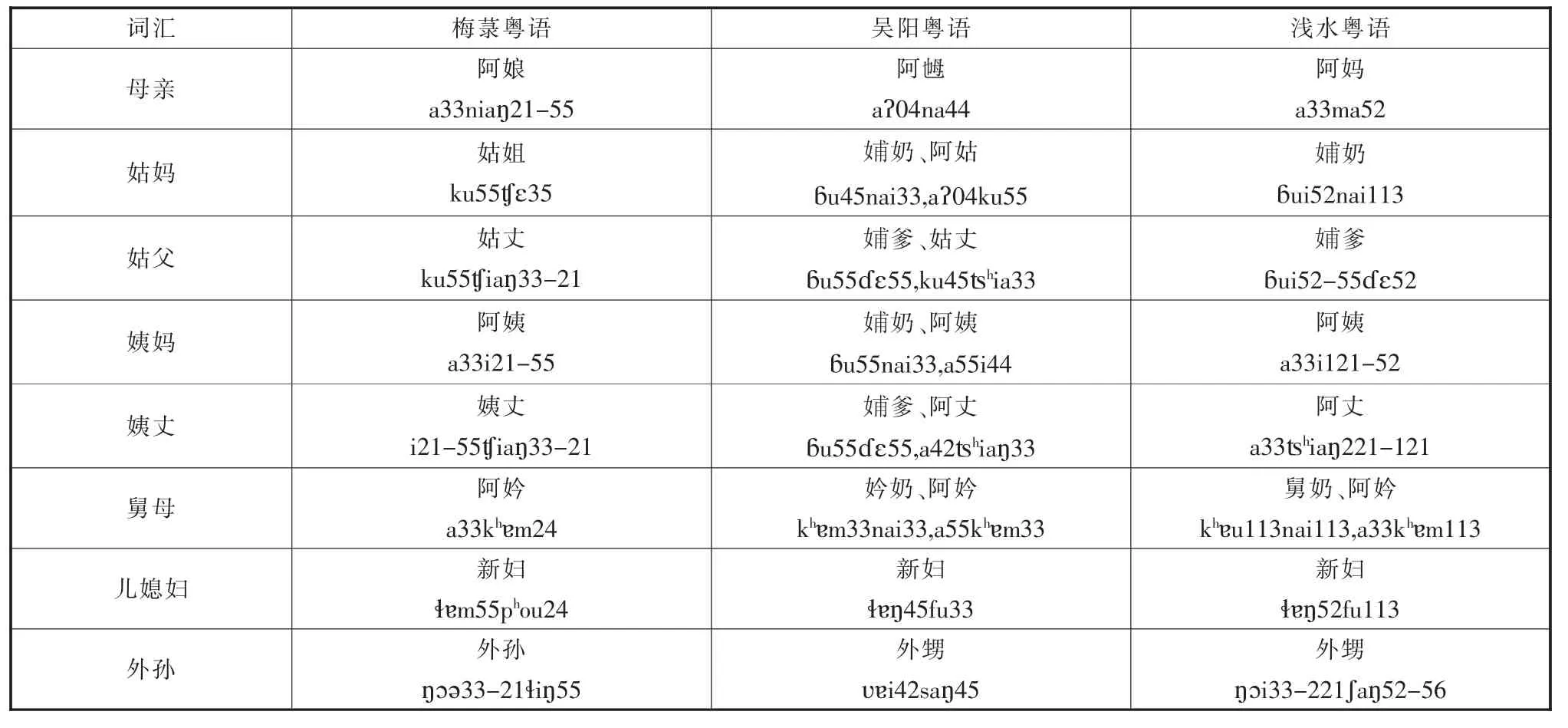

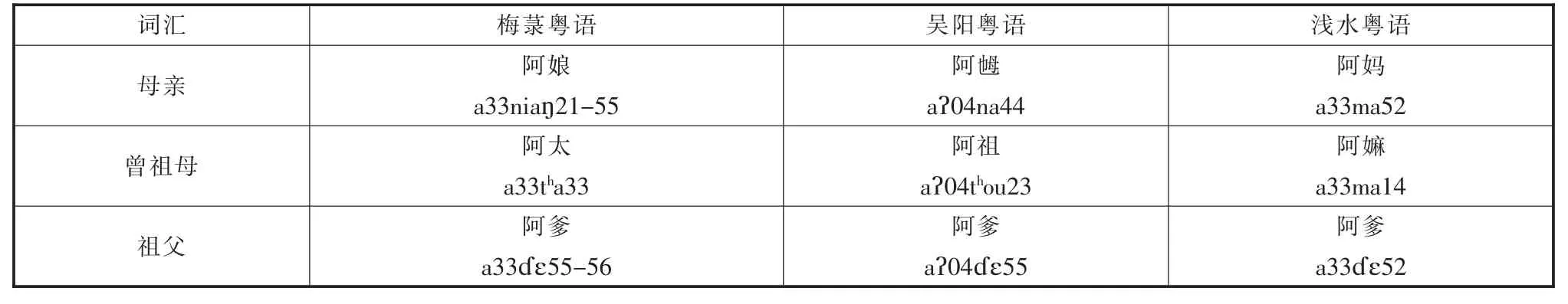

1.1 亲属称谓

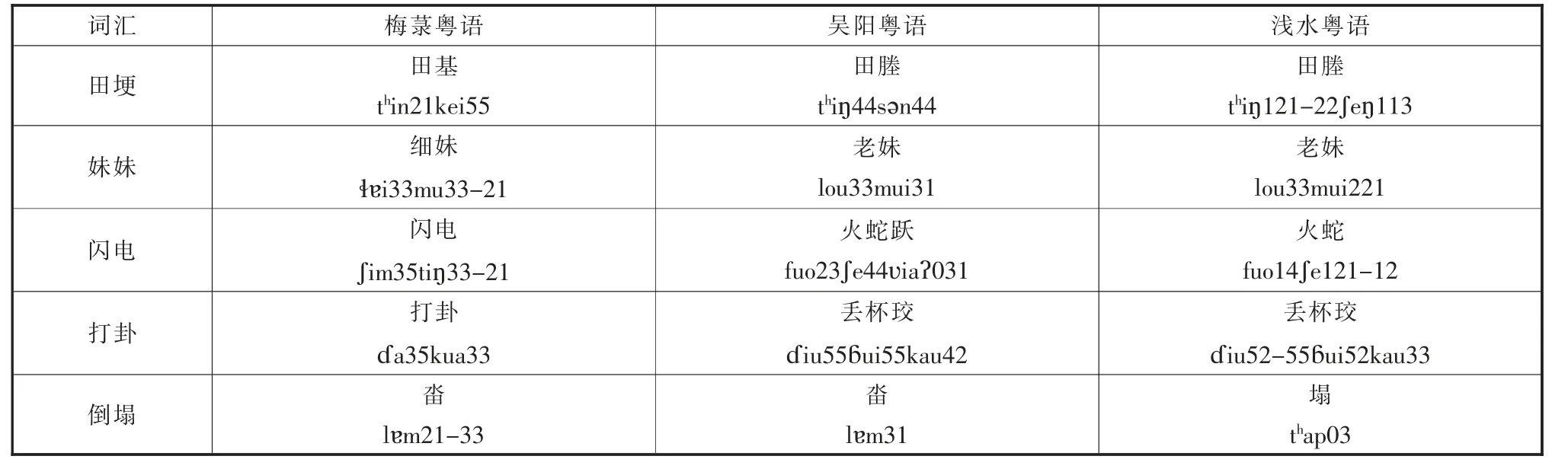

吴川方言之所以可以独立成片, 除了语音上个性明显之外,词汇上的特色也不容小觑。亲属称谓是认识方言和地方文化的一扇重要窗口。通过比较,发现吴川亲属称谓具备粤西一带粤语词的特色, 如亲属称呼中姑妈叫“奶”,姑父叫“爹”,儿媳妇叫“新妇”等,详细如表1 所示。

表1 亲属称谓类名词示例

表1 关于亲属类称谓词的记录, 与光绪十八年(1892 年)襄平启寿校刊的《吴川县志》的一段记载“吴川音较清婉,而过于柔。 谓父曰爸、曰官,亦有称叔称哥者。 母曰妈,亦曰娘,曰乸。 姑之长于父者曰奶,姊亦曰。 谓祖父曰亚爹,祖母曰亚奶,曾祖父母曰公祖、婆祖。 妇人谓舅姑曰几爹几奶,有子则曰亚爹亚奶,人称曰家君,曰家婆。舅姑称媳曰几娘,对人称之曰新妇。谓母兄弟之妻曰妗,祖母之兄弟及妻曰舅公、妗婆”相合。 由表1 可见,以“”作为构词语素的亲属称谓有“奶”“爹”,这些称谓在粤西地区是较为特殊的亲属称谓。 赤坎粤语、 廉江粤语、 化州粤语、 高州粤语和茂名粤语也有这个语素(参中国语言资源采录展示平台)。 另外,“外甥”与“外孙” 在普通话和粤语其他片区是不同的称名,但在粤西地区如湛江赤坎、吴川吴阳、浅水、茂名新坡白话中一律叫作“外甥”。 有学者认为这是古汉语的遗留,由古代中国延续下来的,主要是区分本家人和娘家人。 因“甥”的本义即“出配他男而生,故其制字男傍作生也”。

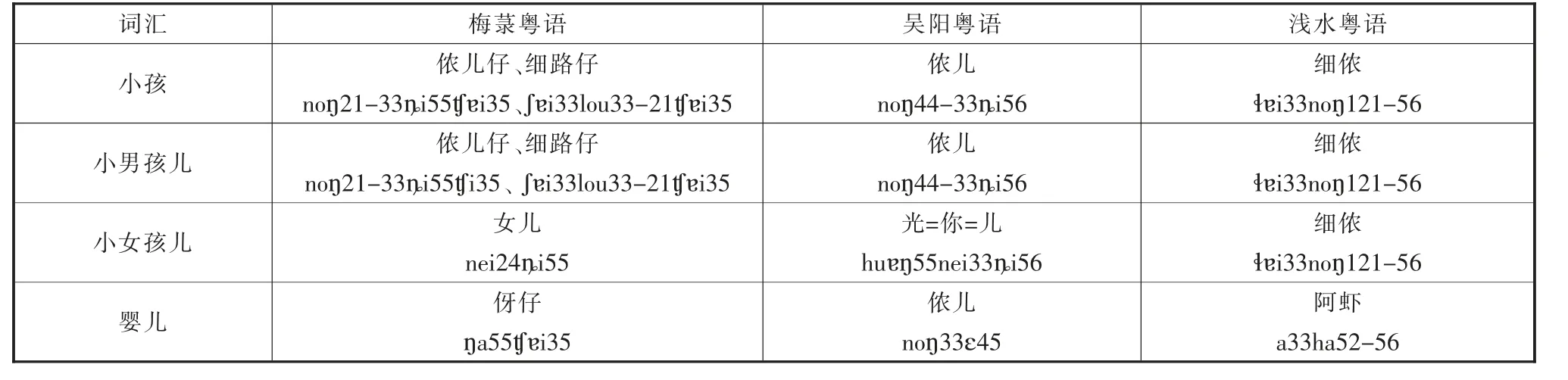

1.2 其他称谓

《吴川县志》卷二《方名》篇说:“子之少者曰侬其,最小者曰侬儿。 ”从表2 中可看出吴川三地对小孩的称谓都有构词语素“侬”,与县志记载相差不大。另外,3 个地方对婴儿的叫法均不相同,如梅菉称婴儿为“伢仔”,浅水称之为“阿虾”。

表2 其他称谓类名词示例

2 吴川方言具有特色的文化词及土语词

文化的形成和传播往往以语言为载体, 一地的语言往往能很好地反映一地的文化特点[1]。文化词汇是指特定文化范畴的词汇, 是民族文化在语言词汇中直接或者间接的反映[2]。吴川方言具备一系列特色文化词,其中包括食品类、职业类、疾病类和日常生活类等。

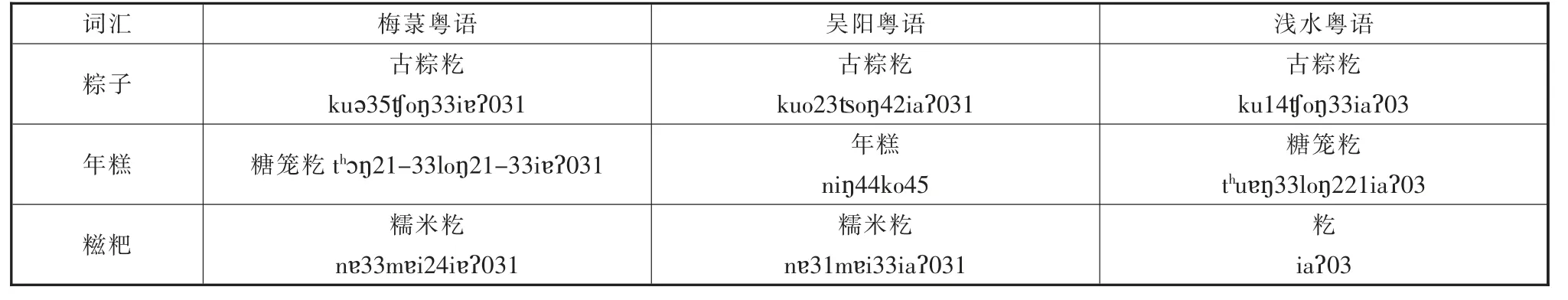

2.1 食品类

“籺”是粤西地区特色的方言词,指米麦的碎屑,多用来指粗食,泛指稻、麦等的籽粒,专指类似糕点的汉族小吃,读为[e55]。 “籺”同时也是一个古语词。《集韵》载:“奚结切,屑米细者曰籺。 ”又《类篇》载:“下扢切,坚麦也。 一曰俗谓屑为籺。 ”但在其他粤语片区基本不用“籺”,如广州、江门、肇庆地区称之为“点心”,韶关、清远称之为“糕”。由表3 可见,吴川对用糯米或者粳米做的食物,都称为“籺”,如粽子叫“古粽籺”,年糕叫“糖笼籺”,糍粑叫“糯米籺”。 之所以将“籺”称为文化词,是因为它与粤西民俗有很深的关系。 它是粤西地区逢年过节、祭祖奉神、走亲访友、乔迁、满月、庆生时的必备食品。

表3 食品类名词示例

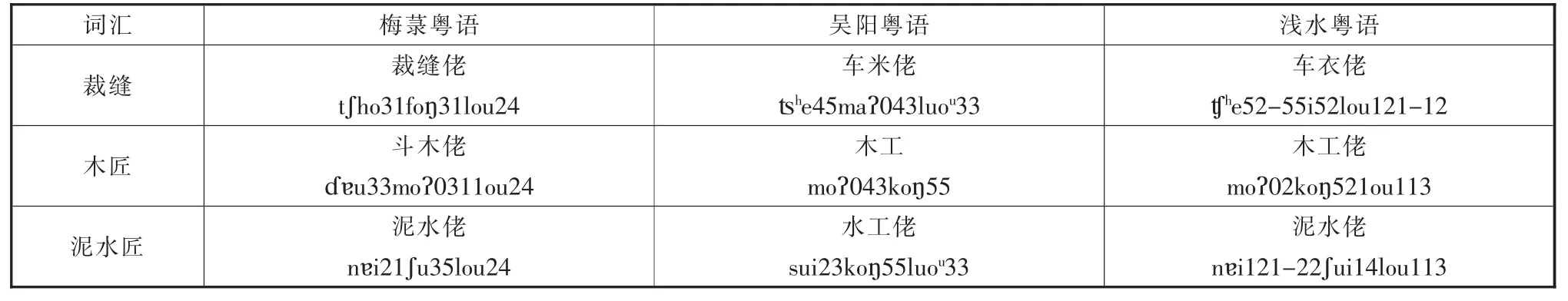

2.2 职业类

由表4 可见,多数职业都习惯用“佬”字结尾,如“裁缝”称为“裁缝佬”“车衣佬”,证明这些职业在旧时都是男性居多。

表4 职业类名词示例

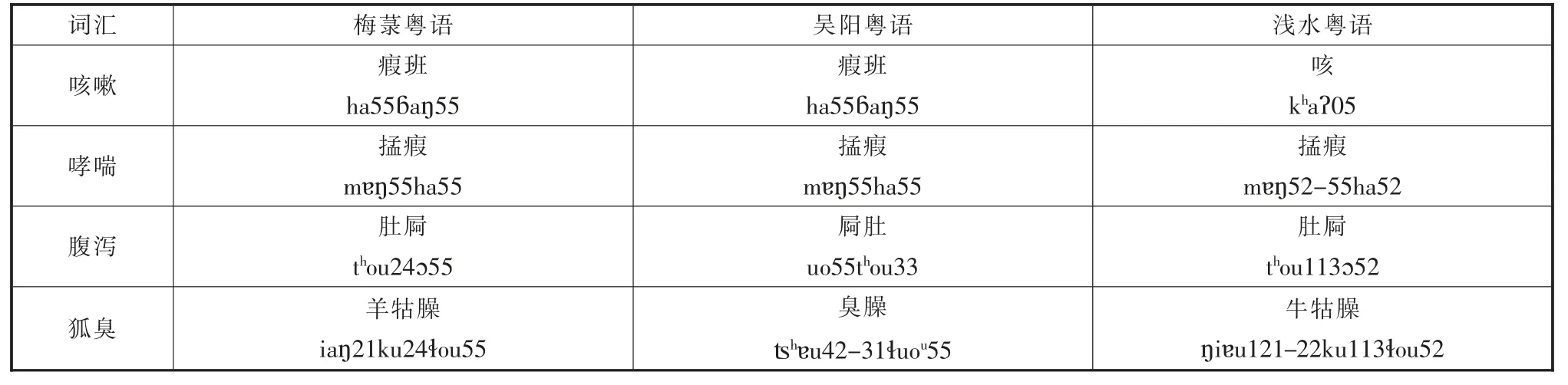

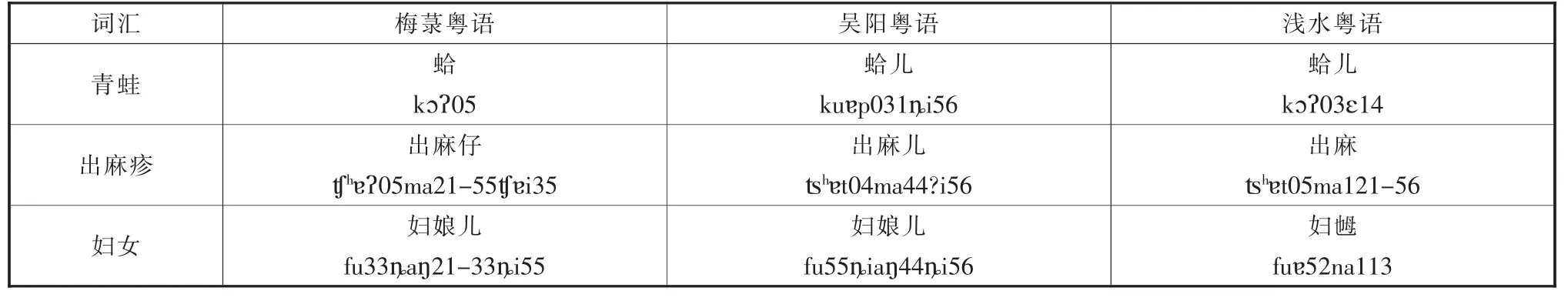

2.3 疾病类

由表5 可见,“咳嗽”一词在浅水叫“咳”,在梅菉和吴阳叫“瘕班”。吴川三地均将“哮喘”称为“掹瘕”。“狐臭”在浅水叫“牛牯臊”,在梅菉、廉江和化州叫“羊牯臊”。

表5 疾病类词汇示例

2.4 日常生活类

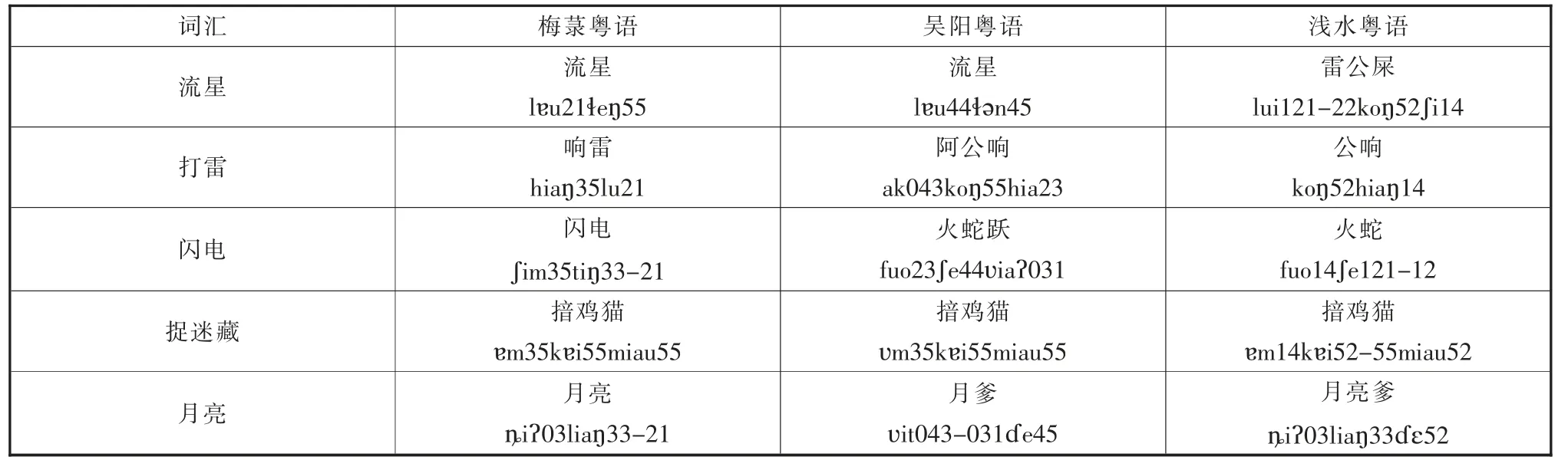

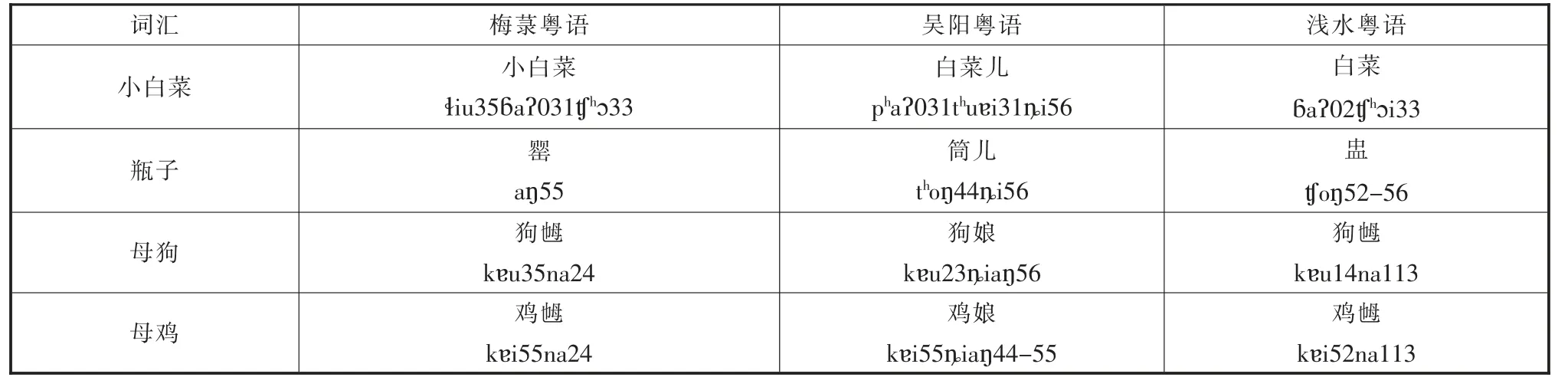

从田野调查的词语数量比例发现, 吴川三地的基本词汇存在着大量的富有地方特色的土语词,这也是吴川话词汇与普通话或其他粤方言不同的主要原因之一, 尤其在反映当地日常生活方面的词语中较常见(见表6)。

表6 日常生活类词语示例

由表6 可见,日常生活类名词颇具地方特色,如“月亮”有“月爹”“月亮爹”或“月亮姑”这种拟人的叫法,“闪电”则有“火蛇”或“火蛇跃”这类拟物的叫法。捉迷藏在广州粤语叫作“伏匿匿”或“捉儿甄”,在吴川三地叫作“揞鸡猫”。

3 吴川方言的保守与新变

3.1 保留了不少古汉语词

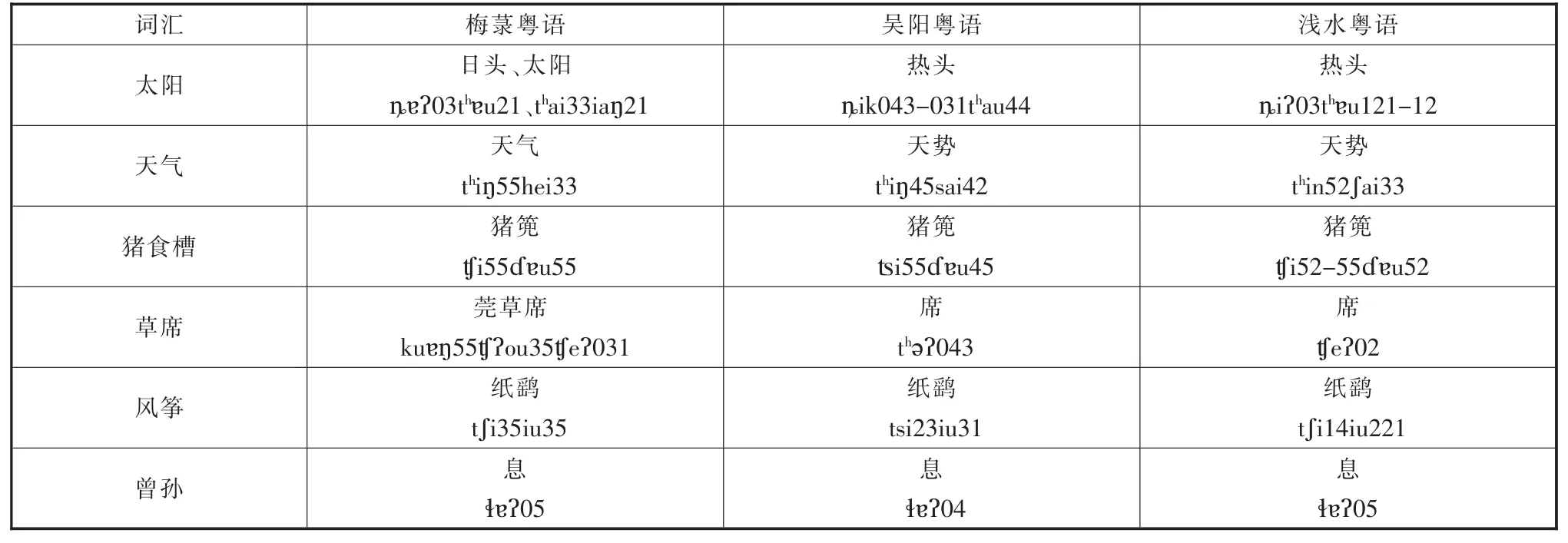

吴川话在词汇上的特点, 最明显的特征就是保留了许多跟普通话不同, 而跟粤方言的其他次方言比较一致的古汉语词。如表1 的亲属称谓“新妇”,在《后汉书·周郁妻传》有如此记载:“郁骄淫轻躁,多行无礼。郁父伟谓(郁妻)阿曰:‘新妇贤者女,当以道匡夫。 ’”又《何进传》记载:“张让子妇,太后妹也。 让向子妇叩头曰:‘老臣得罪,当与新妇俱归私门。 ’”(参见北京大学语料库古汉语频道) 其他古汉语词如表7 所示。

表7 古汉语词示例

由表7 可知,“热头”是太阳的别称,如《皇明文征·集藏》载:“今楚南方言犹呼日头为热头。”吴阳和浅水将天气称之为“天势”,出处有《虎钤经》“或云气如山盖分为(一作高)两穗蓬蓬然,又类草烟之状,此得天势也”。“篼”在《说文解字》中有“篼,饮马器也”;“莞”在《诗经》郑笺中有“莞,小蒲之席也”,以上“猪篼”和“莞草席”的叫法体现了吴川词汇保守与新变兼具。“纸鹞”和“息”在古籍有如此记载,如《风物吟·其八》:“黄菊正开秋未老,满天纸鹞竞飞扬。 ”李密《陈情表》:“门衰祚薄,晚有儿息。 ”

3.2 吸收了不少闽、客方言及其他借词

吴川地区与电白、廉江为邻,与化州交界,分布着粤、闽、客三大方言,是方言接触较为频繁的地区。通过频繁交往, 在这里人们普遍可以使用双方言甚至三方言进行交流。这为方言接触创造了理想条件,方言间的词汇借用现象非常普遍。

由于受到周围语言环境的影响, 吴川话不可避免地吸收了其他方言的一些语言成分。 在词汇上的最直接表现就是词语的借用(见表8)。 “火蛇”在客家话中是“闪电”的别称,自古有之,《西湖二集·集藏》载:“雷声响时,唿喇喇震开万层地轴,电光生处,金闪闪飞出千丈火蛇。 ”吴阳和浅水将打卦称为“丢杯珓”,“杯”韩愈《谒衡岳庙》中有“手持杯珓导我掷,云此最吉余难同”,闽南话亦称“杯珓”。 “田埂”,吴阳、浅水粤语借用了闽语特征词“塍岸”中的“塍”字并改造,叫作“田塍”。 客家方言的特征词都是把“弟弟”“妹妹”叫作“老弟”“老妹”,吴阳、浅水部分称谓词也借用了客话的叫法,它们均把“妹妹”称之为“老妹”,这些都是语言交流的结果。 粤语多数方言虽然也用“老”这一前缀,但只用于上辈称谓(老窦、老母)以及姻亲的夫妻称谓(老公、老婆),直系的同辈宗亲称谓(弟、妹)并无用“老”来称呼,本土闽语也是如此。另外,吴川另一个行政划区覃巴镇的吉兆村村民所说的“吉兆话”是壮侗语族壮傣语支的语言之一[3]。受吉兆话的影响, 吴川三地也吸收了一些壮侗语底层词,如“畓”。

表8 词语借用示例

4 吴川方言具有独特的构词特色

4.1 变调

吴川方言词汇有一种常见的变音形式, 规律是单音节或者多音节词中的末音节变读为高扬调。 之所以叫“高扬调”而不是“高升调”是为了与阴上的高升调区分开来。 高扬调的调值比35 更高,起点值约在4—5 度之间, 而终点值超出字调中最高调值(5度)的范围,给人以“特高而上扬”的印象。 例如,独立音节的词尾“儿”与“娘”在吴川地区普遍存在,读音主要是[ȵi56]和[ȵiaŋ56]。具体举例如表9 所示。

表9 吴川“儿”和“娘”变调示例

4.2 前缀

在广州话中部分亲属称谓不用“阿—”为前缀。但在吴川方言中,“阿—”前缀的使用却相当普遍。另外,在北方方言中,“老—”这一亲属前缀也不太常见(“老爸”是新兴的称谓)[4]。 详见表10。

表10 吴川“阿—”前缀使用示例

4.3 后缀

吴川方言“儿”的后缀形式,大多数为名词使用,语义上有较强的一致性, 主要用来指称幼小和形体小的人或事物,有的还附加喜爱、亲昵或厌恶的感情色彩[5]。它跟北京话名词后缀的“儿”“子”和广州话的“仔”大致相同,应该是已经经历了相当长的历史时期[6]。 具体举例如表11 所示。

表11 吴川“儿”后缀使用示例

5 吴川方言的归属

关于吴川方言的归属,传统上多将其归为“吴化片”或“高阳片”,如熊正辉认为它共属吴化片和高阳片,但没有说明这三个地方究竟是同时存在两种方言,还是一种方言同时具有两个方言片区的特征[7]。詹伯慧将其归为高阳片[8],伍巍认为它应划入吴化片[9]。邵慧君从吴阳话和下江话的语音条件入手分析,主张取消吴化片单独成片的资格[10]。

6 结束语

综上所述, 从吴川话词汇特点与相关方言的差异,也能看出一些端倪。 从共时层面来看,虽然吴川话在词汇上自成特色,但是与周边的粤语相比,排他性不足,和赤坎、廉江、化州有许多共用的特征词,如“奶”“热头”“揞鸡猫”。 对内来说,梅菉、吴阳、浅水三地一致性也不强,通用度不高,内部歧异纷呈,如“瓶子”在三地分别叫作“罂”“筒儿”“盅”,“母亲”分别叫“阿娘”“阿乸”和“阿妈”等。 因此笔者认为从词汇层面来说无足够依据让“吴化片”单独成片。

——以吴川地区飘色为例