近四十年我国心理剧技术研究热点及趋势

——基于CiteSpace的文献计量分析

郭楠楠,秦明新,向晓荣,谭金凤

(湖北师范大学 教育科学学院,湖北 黄石 435002)

1 问题的提出

心理剧(Psychodrama)源于美国心理学家雅各布·莫雷诺(Jacob Levy Moreno)所创立的一种团体心理治疗技术,该技术通过特殊的戏剧方式将心理问题或心理冲突呈现于舞台上,融合舞蹈、音乐、绘画、雕塑等众多艺术形式,探索来访者的人格特征、人际关系、内心冲突和情绪等问题,以即兴、自发性表演诱导出当事人的自觉性,在帮助解决其心理危机的同时,使所有的参与人员获得心灵的启迪和改善[1].经过近几十年的发展,心理剧技术已经从最初的心理治疗领域进入教育、音乐、宗教等其他情境,成为我国心理咨询、治疗及健康教育的常用技术.研究者在探寻心理剧技术本土化的同时对其进行了发展,使得国内心理剧的形式更加多元,出现了诸如易术心理剧、音乐心理剧、螺旋心理剧、校园心理剧、民族心理剧等新的类别.因此,本文尝试运用文献计量学方法及可视化分析技术对当前我国心理剧的研究成果进行系统梳理,厘清国内心理剧技术的研究热点与前沿,分析心理剧研究中存在的问题,为今后心理剧的相关研究提供思考,以期更好地促进心理剧技术的蓬勃发展.

2 研究方法及数据来源

2.1 研究方法

本研究将科学计量法与内容分析法相结合.一方面将可视化分析软件CiteSpace 5.8.R3和文献管理与分析软件NoteExpress 3.5作为文献计量分析工具对心理剧技术研究文献的内容结构、分布特征、变化规律等进行共现分析.另一方面运用内容分析法对定量数据结果进行综合分析与比较,总结当前我国心理剧技术的研究热点和特征.

2.2 数据来源

以中国知网数据库(CNKI)心理剧技术相关文献为数据来源.将“心理剧”“心理剧治疗”“心理剧疗法”作为检索词,精准匹配,年份不限(检索截止日期为2022年6月2日),覆盖各类期刊和硕博论文,去除会议、报纸、年鉴、专利、标准、成果、报道类的文献,对检索结果进行去重、整合与筛选后得到有效文献663篇,其中期刊文章595篇,学位论文68篇.

3 结果分析

3.1 文献发表趋势分析

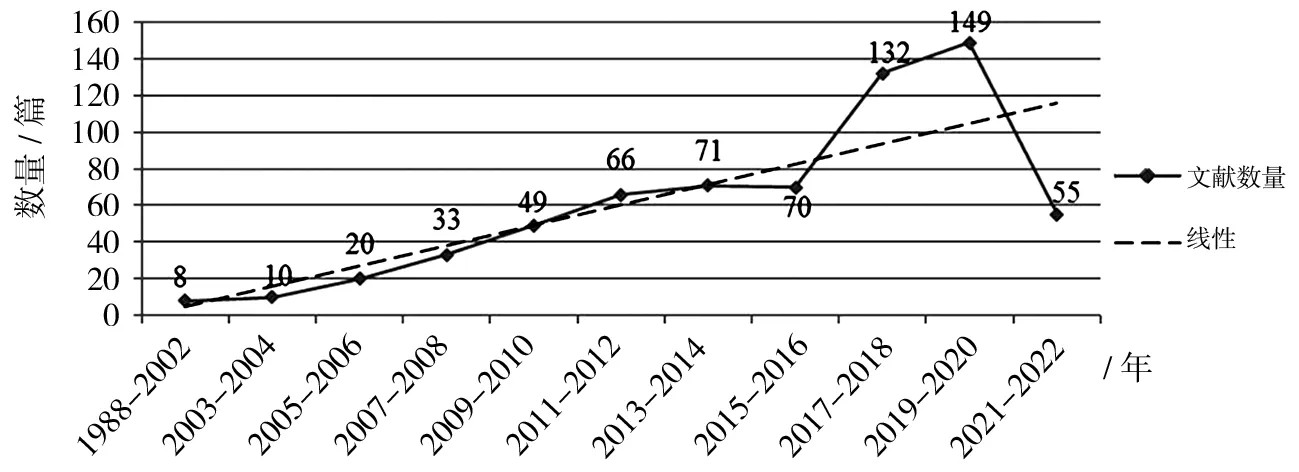

我国较早对心理剧技术进行专门介绍的文献是1988年李学谦的一篇文献综述[2].心理剧技术的研究文献以2002年为时间分界点,2002年及以前的文献数量极少,2002年之后,国内心理剧技术的研究文献大幅增加.尽管文献量随时间的变化有所波动,但总体呈上升趋势,这表明我国心理剧的研究呈现逐步深入的发展态势.近四十年来的心理剧文献数量,如图1所示.

图1 心理剧文献发表趋势图

3.2 文献作者与研究机构合作分析

663篇文献共有869名作者,其中发文量排名前10的作者及发文量,如表1所示.发文量排名前三位的作者分别为王琪(12篇)、王尔东(10篇)、胡华(6篇).借助CiteSpace软件,以Author和Institution为节点类型,阈值选择TopN=50、Slice=1,设置合作频次≥2,对心理剧研究文献进行作者与机构的合作共现分析,结果如图2所示.图2中,节点圆圈及字体越大表明该作者和机构的发文也就越多,节点间的连线越粗代表合作次数越多,这些作者和机构在一定程度上引领了心理剧研究的发展.对当前心理剧技术文献作者的所在机构进行分析后发现,机构内部合作和外部合作均有,合作者多为同事关系或师承关系.因此,形成了王琪、王尔东华东师范大学心理健康教育与咨询中心和苏州大学艺术学院的合作网络;王尔东、胡华、王培佳、周俊鑫、夏兴文、黄杰、胡潇予、陈军君、李晓梅等苏州大学心理人工智能协同创新中心与重庆医科大学附属第一医院精神科的合作群;王尔东、纪忠红、林婕苏州大学艺术学院与苏州卫生职业技术学院护理学院的合作团队.而在单位内部合作上,西南大学心理学部心理健康教育研究中心以郭成、刘冬威、武婷婷为主要成员;山东省济宁市精神病防治院以李冬梅、楚平华、孙秀娟为中心;郑州大学以赵山明、何艳丽为代表.同时,由图2中作者及机构节点(N=539)、连线数量(E=484)、网络共现密度(D=0.0033)指数可以看出,当前心理剧研究合作关系比较分散,研究主体分布广泛.

表1 发文量排名前10的作者及其发文量

图2 文献作者与研究机构合作图(合作频次≥2次)

3.3 关键词共现分析

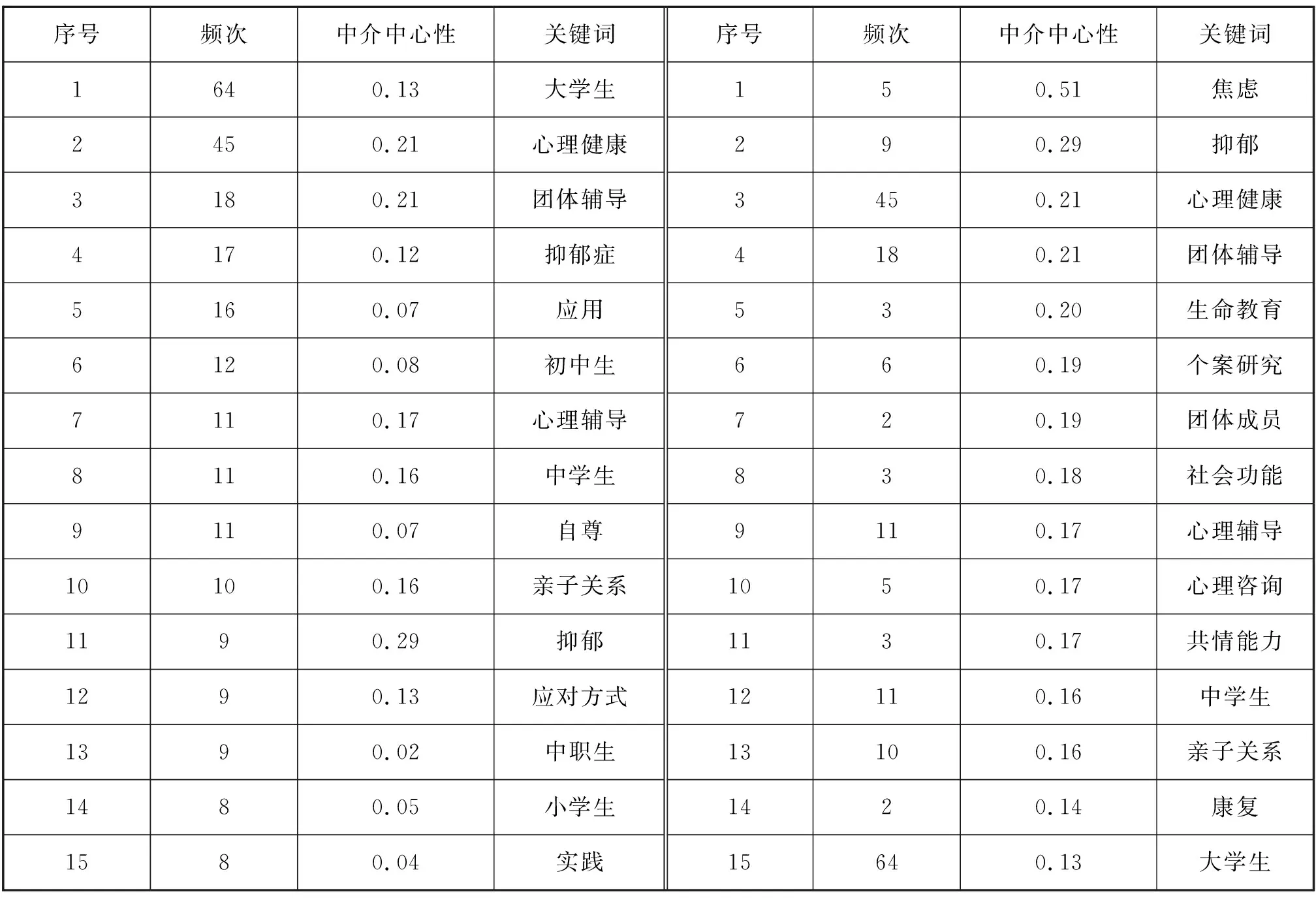

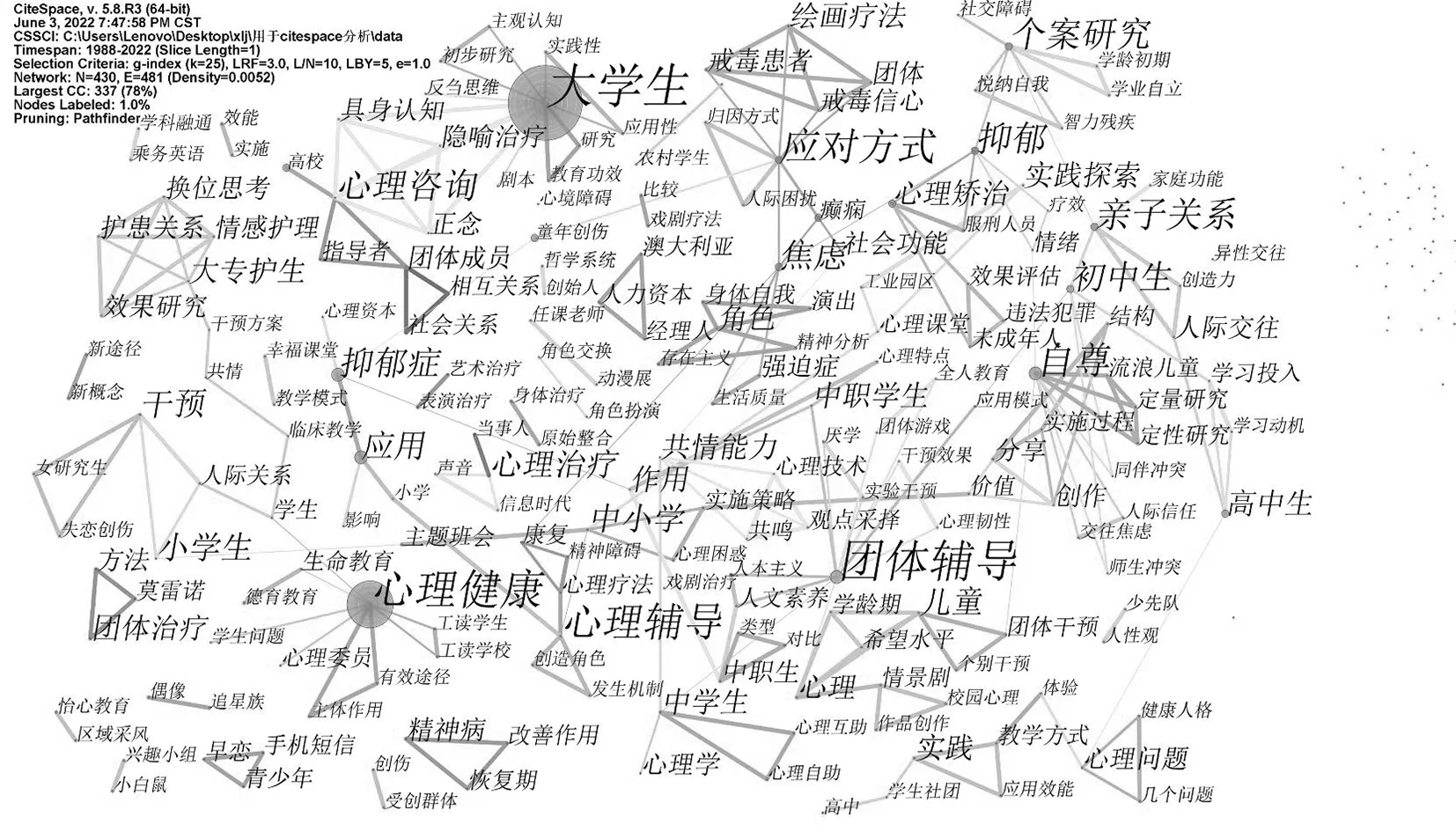

关键词共现网络可反映某一领域当前的研究热点及过去产生过哪些热点.以Key words为节点类型,阈值选择TopN=50,设置Slice=1,在Pruning框勾选Pathfinder和Pruning the merged network,对图谱网络进行裁剪,运行CiteSpace软件后得到663篇文献的关键词可视化分析图谱,如图3所示.同时,基于频次和中介中心性对排名前15的关键词进行汇总,如表2所示.一般可将频次高的或中介中心性高的关键词视为研究热点.

表2 关键词词频与中心性分布表(Top 15)

图3 关键词共现图谱

频次与中介中心性皆位于前15位的关键词有大学生、心理健康、团体辅导、心理辅导、中学生、亲子关系、抑郁.这7个词是心理剧研究网络中硕大的结点,同时也是心理剧研究的重要枢纽,在心理剧研究中发挥着重要作用.

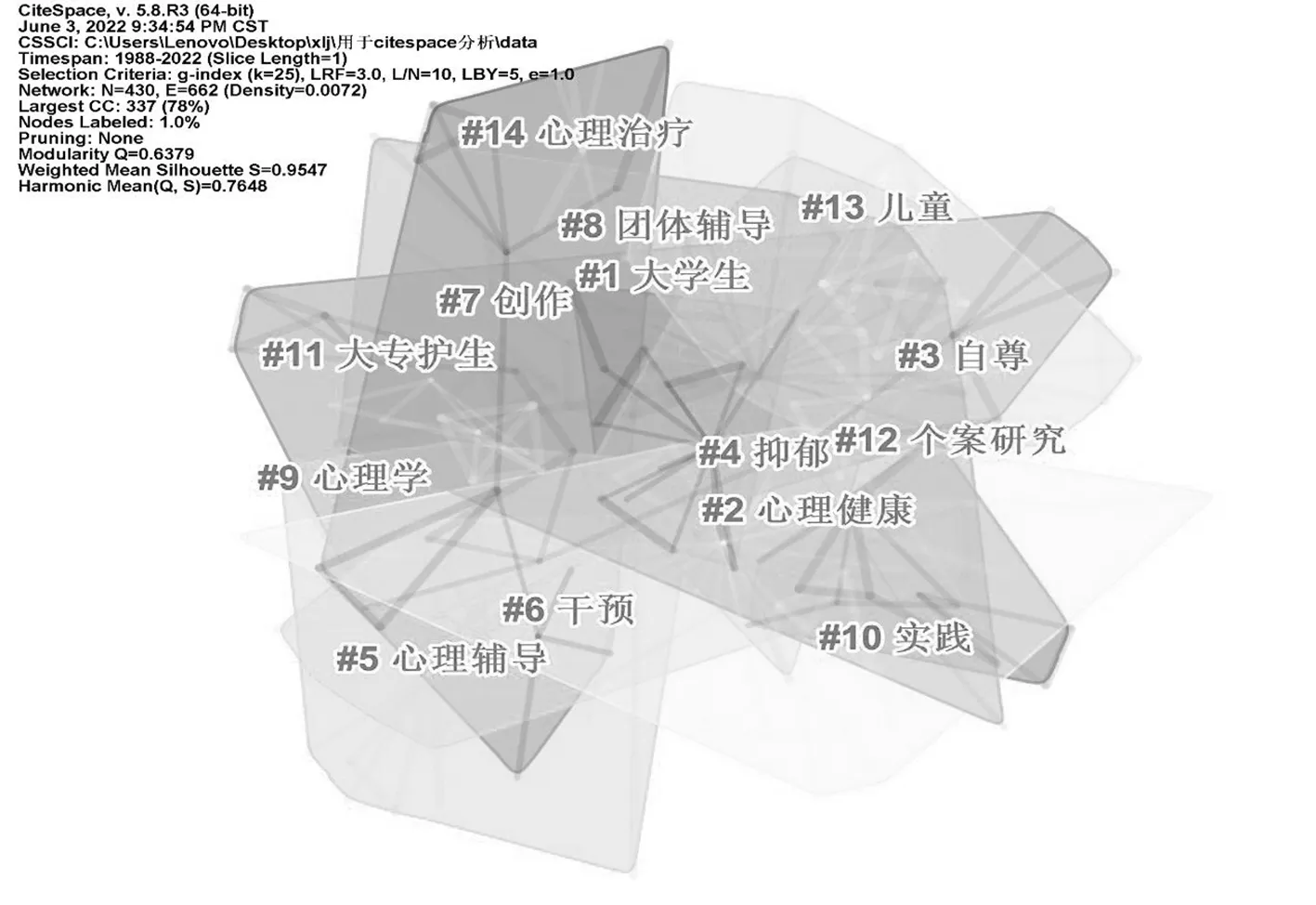

3.4 关键词聚类分析

为了对心理剧研究热点进行进一步的数据分析,本研究在关键词共现图谱的基础上进行聚类分析操作,使用对数似然率算法(Log-likelihood ratio,LLR)对每个聚类进行自动标识,由于“心理剧”是检索词,在此将其隐去,最终形成关键词聚类图谱,如图4所示.该图谱中Q=0.6379,S=0.9547,表明聚类分析的结果较为理想、可信.此次聚类分析一共得到14个聚类,如表3所示.聚类号码越小表示聚类的规模越大.

表3 关键词聚类分析信息统计表

图4 关键词聚类视图谱

4 国内心理剧技术的研究焦点及其特征分析

4.1 心理剧技术的心理治疗研究

4.1.1 干预对象

使用心理剧技术进行心理治疗的对象主要为以下几类人群:第一类为各种精神障碍患者及其家属、神经系统疾病患者、创伤患者.对抑郁症和精神分裂患者使用心理剧技术最为广泛.第二类为成瘾人员和违法犯罪者,包括戒毒者、网络成瘾者、酒精依赖患者、服刑人员.心理剧治疗技术能够帮助他们改善成瘾行为、矫治心理问题,值得注意的是,心理剧治疗技术也用于犯罪青少年这一特殊群体.第三类为普通群体,治疗对象主要包括:大学生、初中生、职中生、留守儿童、自闭症儿童等.

4.1.2 干预内容与效果

根据已有的研究可知,应用心理剧技术进行心理治疗的内容包括:精神症状、负性情绪、自我与社会认知、不良行为等.在精神症状方面,心理剧技术可以改善精神分裂者的阴性症状、抑郁症患者的HPA轴活性和抑郁症状、广泛性焦虑患者的焦虑症状、创伤后应激障碍患者的创伤症状、强迫症患者的强迫症状等,提升他们的生活质量[3-4].在负性情绪方面,焦虑抑郁[5]、恐惧、心理创伤、自杀意念是心理剧治疗的常见内容.在自我与社会认知方面,涉及的内容有自尊、自卑[6]、自我评价、自我概念、自我同一性、自我效能感、自知力、社会功能.其中,社会功能是心理剧治疗关注的重点,主要包括社会适应、社交障碍[7]、社交回避、人际关系等.在不良行为方面,心理剧技术对改善攻击性、暴力犯罪及成瘾行为有效[1].

心理剧治疗也被应用于精神障碍患者的家属.相比于常规健康教育,心理剧技术能更好地提高精神分裂症与抑郁症照料者的心理弹性水平,改善应对方式,帮助减少负面情绪,且治疗效果具有持续性.除此之外,国内研究人员开始逐渐将具身认知理论与心理剧技术相结合来实施心理治疗.

4.1.3 干预与评估方法

对于心理剧治疗的研究主要是实验研究,方式多为设置实验组和对照组,少数是自身前后对照实验,目的是探讨心理剧技术在心理治疗上的有效性.而对于干预效果的评估,多数研究采用量表计分的形式进行评判,一般是通过实验前后同一量表得分差异情况来判定心理剧治疗效果的好坏.访谈、民族志类的质性评估方式缺乏.

4.2 心理剧技术的心理辅导研究

4.2.1 研究对象

使用心理剧技术进行心理剧辅导的对象主要包括:学前儿童、小学生、初中生、高中生、中职生、高职生、技校生、预科生、大学生、研究生、留守儿童等,其中对大学生群体的研究占多数.近年来,心理剧辅导研究对象逐渐从普通学生延伸至特殊群体,如智力障碍、孤独症患儿、阅兵预备队员、警察、老年人等.

4.2.2 研究内容

从已有研究来看,应用心理剧技术进行心理辅导的内容包括:人际关系、自我认知与社会化、学习与生涯发展、积极心理、良好行为、校园管理等.在人际关系方面,涉及的内容有同伴关系、人际困扰、家庭关系、亲密关系、人际安全、社交焦虑等[8].在自我认知与社会化方面,涉及的内容有自我效能感、自尊、自信、自我意识重塑、青春期困惑、心理成熟度、自我接纳等.在学习与生涯发展方面,涉及的内容有学习动机、学习投入、学习适应、厌学、生涯成熟度、生涯辅导、就业与职业等.在积极心理方面,涉及的内容有共情、心理防御、心理韧性[9]、情绪调节、心理调适等.在良好行为方面,涉及的内容有手机依赖、廉洁、日常自立、自伤行为等.除此之外,研究者还从校园欺凌、校园文化建设、班级管理等方面,探讨了心理剧辅导在校园管理中的可行性.

4.2.3 研究方法

心理剧辅导相关文献多采用理论研究的方法从模式、策略等层面论述心理剧技术在心理疏导方面的干预作用,实证方法类的文献较少.其中,实证研究以实验、个案、调查研究居多,方式为通过问卷、观察、访谈等筛选出被试,实施个案干预或设置实验组、对照组进行心理剧辅导的有效性探究.综合来看,理论研究方法单一,以综述类和理论分析为主,缺乏行动与叙事研究.

4.3 心理剧技术的教育教学研究

心理剧技术在心理健康教育中运用广泛,多数学者探讨了心理剧在心理健康教育中的应用价值,并给予积极评价.同时,部分学者也围绕心理剧进行了心理健康教育校本课程的构建.但相对于心理健康教育,心理剧校本课程的研究在近五年才得到关注,尚处于探索阶段,相关研究较少.此外,近年来,研究人员逐渐将心理剧技术作为一种教学方法融入课程学习、课堂教学及教育培训中,均取得了一定成效.

4.4 心理剧的创作研究

心理剧的创作研究主要包括:主题、问题、模式等.已有研究显示,校园心理剧剧本创作是众多学者关注的焦点,对其创作主题的研究随时间的推移不断细化.当前心理剧剧本大多以学生生活中的困惑、冲突、烦恼、焦虑以及社会关注的教育热点等为主题.综合来看,目前,国内学者仍集中于心理剧创作的主体与问题研究,对于心理剧创作模式的探索较少,心理剧新兴创作模式缺乏.

5 结语

通过文献计量分析发现,心理剧技术在国内应用已经有近四十年的历史.经过多年的研究和发展,心理剧技术已经从最初的心理治疗领域进入教育、音乐、宗教等其他情境,成为我国心理咨询、治疗及健康教育的常用技术.研究者在探寻心理剧技术本土化的同时,对心理剧的形式进行了创新,出现了诸如音乐心理剧、螺旋心理剧、校园心理剧、民族心理剧等新的类别.但是,国内心理剧技术在蓬勃发展的同时也存在一些问题,例如:研究对象仍以精神障碍患者和学生群体为主;研究方法的类别单一;研究内容的同质性较高,研究创新性少,存在着主题类同、重复且过于宏观等问题.因此,未来国内心理剧技术的研究应着力于提升内容水平,通过制定心理剧技术的专业发展标准,评估心理剧技术应用的实际效果,提升心理剧技术的服务质量.