塑岩:成因、分布与微塑料释放特征

王刘炜,侯德义

清华大学环境学院,北京 100084

自工业革命以来,全球人口的快速增长与经济的飞速发展对地球地貌与环境造成了巨大影响,人类活动对地球的改变开创了一个全新的地质年代——人类世(Anthropocene)[1-2]. 这一概念被2008 年由英国著名地质学家Jan Zalasiewicz 正式提出,认为人类对地球的影响已经足以让地球结束全新世(Holocene)、步入形成一个新的地质年代[3]. 然而,由于缺乏人类改造地球地质记录的直接证据,目前学界对这一科学与社会交叉的概念仍存在一定争议. 找到地球地层中可见、可测度的标志物,可作为地质学界所公认的“金钉子”(Global Boundary Stratotype Section and Point,GSSP),为人类世的确立提供相应的地层学依据[4-5].

沉积岩是地表最常见的岩石类型,是在地壳表层条件下,由母岩的风化产物、生物物质、宇宙物质等,经过搬运作用、沉积作用和成岩作用而形成的岩石[6].在地表出露的三大类岩石中,沉积岩占比高达75%[7].人类社会发展与沉积岩的开采与使用密不可分,从传统农耕文明到工业时代,人类社会对石灰岩、砂岩、页岩等沉积岩的开发与依赖程度逐渐增加. 与此同时,人为排放也造成了地表环境中沉积岩的污染,沉积岩成为了人类与自然环境相互作用与牵制的热点区域[8-10].前期的研究在沿海和岛屿的沙滩上发现了塑料与岩石的结合物[11-13];在2022 年7 月,笔者首次在陆地生态系统中发现了塑料与岩石的结合物,并首次证实塑料与岩石矿物质发生了化学成键作用[14]. 根据上述相关的科学证据,笔者在此提出并定义一种新的沉积岩类型——塑岩(plastistone). 塑岩是塑料与碎屑物质胶结形成的沉积岩;在塑岩中,肉眼可见的塑料与沉积岩原始物质成分在地壳表层的条件下,经熔化-凝固、蒸发、吸附等物理、化学过程,发生了不可逆的结合. 需要指出的是,在英文语境下前人针对此类塑料岩石结合物存在多种表述,如“plasticrust”[13]、“anthropoquinas”[8]、“plastiglomerate”[15]、“plastitar”[16]、“plastistone”[17]等;考虑到其他类型沉积岩英文表述的习惯用法[7],笔者采用“plastistone”概括这一新的沉积岩类型. 在这一新的沉积岩类型中,人类社会制造的塑料与岩石发生了结合作用,成为沉积岩地层的一部分,进而能够被长期保存在地球的地质记录中.笔者在陆地生态系统中关于塑岩的发现被Nature期刊于2023 年4 月以“Plastic Waste Found Chemically Bonded to Rocks in China”(在中国发现与岩石发生化学结合的塑料)为题进行专题报道,该文指出,塑岩的发现是“人类世”从一个抽象概念映射到现实世界地质记录的标志(Brings the Anthropocene home to the present … it helps make the Anthropocene tangible)[18]. 塑岩的形成,表明人类活动可作为一种新的地质营力,产生区别于传统自然界的风化、剥蚀等作用之外,是一种有效的外动力地质作用(exogenic geological process)[19-20].

本研究在梳理前人关于塑料与岩石结合物相关报道的基础上,正式提出了塑岩的定义,梳理了塑岩的全球分布与潜在成因,并基于内陆地区塑岩在我国的首次发现,进一步探究了塑岩在干湿循环情形下微塑料的释放与粒径分布特征,以对这一沉积岩的潜在生态风险进行更加深入的探究.

1 塑岩分布特征与成因

根据笔者对塑岩的定义,其形成过程涉及塑料与地表出露的成土母质或海滩沙粒、礁石等发生的物理或化学作用. 塑岩在全球5 大洲11 个国家被发现报道,其成因主要分为如下几类(见表1).

表1 全球塑岩分布与成因Table 1 Global presence of plastistones and mechanisms for their formation

篝火与垃圾燃烧是已有报道中塑岩形成的重要原因. 这种塑岩通常发现于旅游胜地或人口密集的城市海滩,如美国夏威夷海滩、秘鲁利马海滩、日本山口市海滩等. 此类塑岩皆是在高温燃烧作用下,塑料发生熔化并在凝固后与礁石或海滩沙粒发生融合形成的. 这一类塑岩通常还包裹有未燃尽的木屑、绳索等杂物[15]. 塑料碎片多是随海浪冲刷堆积在海滩,并在篝火燃烧过程中变成此类塑岩;此外,在海滩上直接开展非法的垃圾露天焚烧,也是此类塑岩形成的重要过程. 例如,在孟加拉国海滩发现的塑岩,其成因是塑料垃圾在焚烧过程中和砂粒等无机颗粒发生了融合[21]. 需要指出的是,这一塑岩的形成过程与沉积岩的自然成岩过程具有本质差异. 在燃烧作用下,塑料颗粒在很短时间内即可与岩石发生不可逆的结合.

海浪拍打后物理结合是塑岩形成的另一原因. 这种塑岩通常发现于远离人类活动的偏远海岛,如意大利吉廖岛海滩、西班牙马德拉岛海滩. 在海浪的作用下,海洋塑料碎片拍打在海滩礁石上并通过物理作用结合. 除此之外,研究发现物理贴合的塑料可在太阳光照射下发生部分融化,更加紧密地固结在深色礁石上[23]. 这一塑岩的形成过程受人为扰动小,有研究提出假设,塑料物理贴合在岩石表面后,可以通过碳酸钙等无机颗粒作为胶结体,发生类似于其他沉积岩的胶结成岩作用[8]. 后续研究需要针对偏远地区发现的自然成因塑岩开展更加深入的研究,以加深对其形成过程的相关认识.

根据“相似相溶”原理,当海洋表面存在溢油时,海洋塑料倾向富集于油层而非水层[27]. 当海洋中含有塑料碎片的溢油扩散并粘附于海滩礁石上后,其在光照下发生部分蒸发,形成一层黑色的覆盖物,这种覆盖物是塑岩的另一形成机制[16]. 这一蒸发的机制与典型沉积岩类型——蒸发岩(evaporite)存在一定相似之处. 蒸发岩是含盐度较高的溶液或卤水,通过蒸发作用发生化学沉淀而形成的岩石,在自然界中普遍存在[28]. 与之相比,尽管此类塑岩与蒸发岩都是蒸发作用产生的,但这一类型的塑岩形成具有一定的偶然性,其产生是海洋溢油事故造成的结果.

近期(2023 年4 月)的研究在我国内陆地区首次报道了以石英为主的土壤成土母质通过化学配位作用成键结合的塑岩[14]. 笔者在沿位于我国广西壮族自治区境内的一条小溪附近开展土壤采样时,偶然发现了4 块塑岩,其塑料组成有三块为低密度聚乙烯(LDPE),一块为聚丙烯(PP). 历史上的洪水携带上游塑料冲刷、撞击多棱角的岩石,是塑岩形成的前提条件[14]. 此外,当地环境偏僻、人类扰动较小时,塑料得以在光照作用下发生氧化并与岩石发生长期的相互作用. 结合塑料厚度、氧化程度与当地土地利用类型推测,LDPE 与PP 分别来源于上游地区农膜投加与一次性塑料袋使用[18]. 排除人为燃烧因素,此类塑岩的成因与海浪拍打后形成的塑岩较为类似. X-射线衍射结果发现,石英和碳酸钙可能在成岩过程中起到了关键的胶结作用[14].

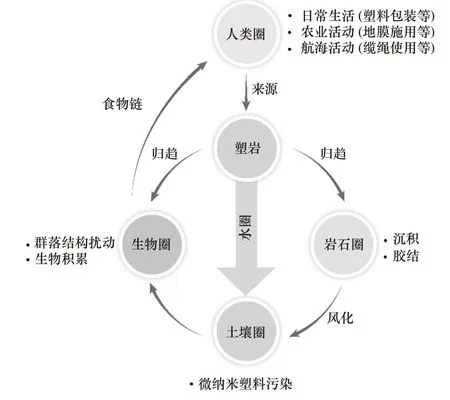

作为人类活动与自然地质过程交互的产物,塑岩在地球关键带(Earth′s Critical Zone)中[29-30],与不同圈层发生复杂的相互作用,是人类活动影响地质循环过程的直接证据. 这一新的沉积岩类型来源于人类圈的活动,并在篝火、冲刷等作用下直接进入岩石圈长期保存(见图1). 在进一步的风化作用下,塑岩自身粘附的塑料可产生微塑料,在流水作用下进入周边环境介质(如土壤),并在水生动物、植物体内积累,进入生物圈,随着食物链最终返回人类圈,威胁人体健康(见图1). 进一步研究塑岩的环境归趋,是对其生态风险进行有效管控的关键.

图1 塑岩与地球关键带圈层的相互作用关系Fig.1 Interaction of plastistone with spheres in the Earth′s Critical Zone

2 材料与方法

2.1 塑岩样品采集与处理

塑岩样品于2022 年7 月采集于我国西南地区某小溪旁(发现地坐标为24°50′48″N、107°37′25′E),该区域属于亚热带季风气候,年均降雨量为1 497.7 mm.在小溪旁共采集得到4 块塑岩,对其形貌进行拍摄记录,并将其装入铝盒运至实验室开展后续分析. 将塑岩结合的塑料用不锈钢镊子小心剥离,用质量分数为2%的十二烷基硫酸钠(SDS)润洗以去除表面附着的微生物[31],随后用超纯水(电阻率18 MΩ·cm)润洗3 次,置于室温下风干,进行后续实验.

2.2 塑岩表征与分析

使用傅里叶变换红外光谱(FTIR)(Nicolet iS50 型,赛默飞世尔科技公司,美国)分析塑岩所结合的塑料的聚合物类型,扫描范围为4 000~400 cm——1,分辨率为4 cm——1,确定出3 块塑岩结合的塑料为低密度聚乙烯(LDPE),1 块为聚丙烯(PP),其可能来源分别为农膜与塑料袋制品的使用. 使用场发射扫描电子显微镜和X 射线能谱仪(FESEM-EDS)(GEMINISEM 500 型,蔡司,德国)对塑岩表面形貌与元素分布进行观测,对其中一片LDPE 和PP 塑料厚度进行定量分析,得出LDPE 厚度为(2.0±0.2) μm,PP 厚度为(25.4±0.2) μm.

2.3 干湿循环老化实验

将上述已知厚度的LDPE 和PP 塑料裁剪为1 cm×1 cm 的正方形. 此外,使用薄膜吹塑机(SCM 20型,张家港市联江机械有限公司)采用纯LDPE 和PP 塑料制备了相同厚度的新LDPE 和PP 薄膜并裁剪为相同尺寸,其厚度通过FESEM 进行二次检验,以确保与塑岩剥离得到的塑料相同. 将裁剪得到的4 片塑料薄膜开展干湿循环老化实验. 所有薄膜均使用超纯水冲洗3 次,风干后放入容积为40 mL 的玻璃瓶中. 向瓶中加入10 mL 超纯水,放置于恒温磁力搅拌器(HJ-4A 型,江苏科析仪器有限公司),在25 °C恒温、300 r/min 条件下搅拌24 h,随后将塑料薄膜从水中取出,风干,随即将其置入另一干净的玻璃瓶中,加入10 mL 超纯水开展下一个循环. 共计开展10 次干湿循环.

2.4 微塑料表征与分析

收集每次干湿循环老化过程后的水样,将1 mL水样滴入96 孔板,在40 °C 条件下烘干,每个样品共使用6 孔,平行观测6 次. 使用激光共聚焦显微镜(FV 3000RS 型,奥林巴斯,日本)对每个观测孔中粒径大于1 μm 的微塑料进行计数. 使用ImageJ 软件计算微塑料的数量与粒径分布特征. 根据Kooi 等[32]提出的分类标准,将微塑料的形态分为纤维、碎片和圆球. 使用Wang 等[33]提出的条件概率老化模型〔见式(1)〕对微塑料的累积粒径分布进行拟合,研究塑岩结合的塑料老化破碎、释放微塑料的特征.

式中:x为微塑料的粒径,μm;y为微塑料的累积粒径分布情况,用个数累积占比表示;α为破碎参数;λ为范围参数,μm——α.

此外,引入微塑料破碎维数的概念,对塑岩微塑料释放特征进行更加深入的研究. 根据Cózar 等[34]和Kooi 等[32]提出的破碎理论,微塑料的破碎维数可根据式(2)确定:

式中,z为微塑料的个数占比,D为破碎维数,b为另一和微塑料粒径表示单位相关的参数.

微塑料定量计数数据以“平均值±标准误”(N=6)的形式展示,所有拟合均在OriginPro 2018 软件中进行,拟合P值均小于0.05. 使用单因素方差分析(oneway ANOVA)结合最小显著性差异检验(Fisher LSD test)对组间均值差异进行比较,显著性水平设为0.05,检验结果以字母形式标注于图中.

3 结果与讨论

3.1 塑岩形态学特征

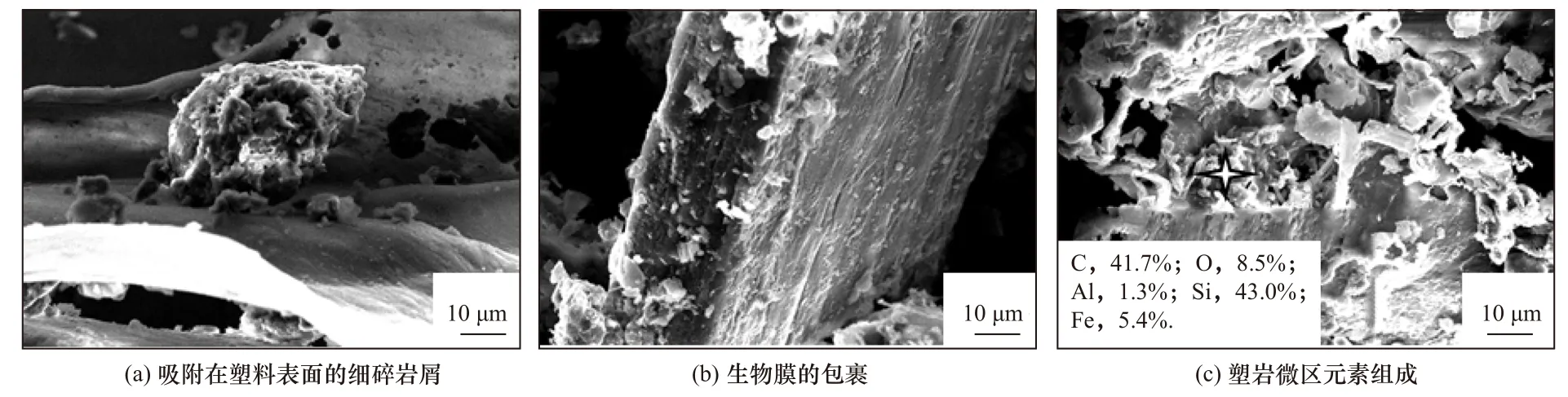

塑岩的扫描电镜图谱与微区元素分析结果见图2. 从图2(a)可以看出,细碎的岩屑颗粒与塑料发生了吸附作用;从图2(b)可以看出,塑料表面产生了一层生物膜,生物膜上同样粘附了岩屑颗粒. 塑岩微区元素分析结果表明,所扫描区域同时出现了代表塑料的碳元素与代表矿物的硅、铝、铁元素,进一步印证了塑岩中岩石与塑料的稳定结合作用〔见图2(c)〕.前期研究[14]对塑岩开展了进一步的微观表征,结合傅里叶变换红外光谱技术发现塑料表面发生了氧化,结合X-射线光电子能谱技术发现塑料与岩石形成了Si——O——C 化学键,结合X-射线衍射技术发现塑料出现了代表石英与碳酸钙这两种胶结物的衍射峰;除此之外,塑料表面还形成了独特的微塑料群落结构.

图2 塑岩表面形貌Fig.2 Surface morphologies of plastistone

3.2 微塑料粒径分布特征

在老化1、5、10 次之后,塑岩累积微塑料释放数量均显著高于相同厚度的新塑料膜(P<0.05). 单次干湿循环可从塑岩剥离的LDPE、PP 塑料中分别释放9.6×106、8.3×106个/m2微塑料颗粒;10 次干湿循环后,从塑岩剥离的LDPE、PP 塑料中分别累积释放出1.03×108、1.28×108个/m2微塑料颗粒[14].

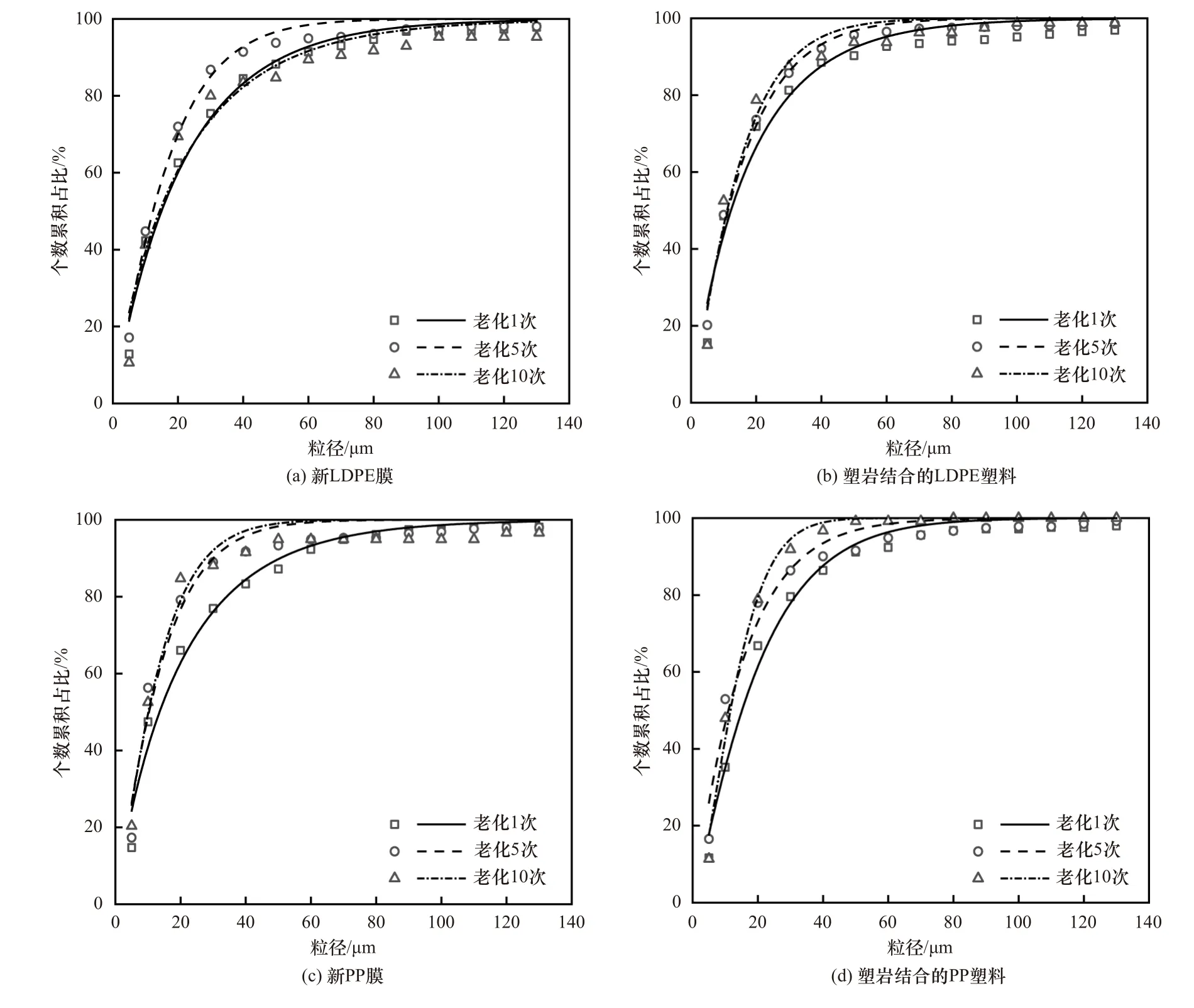

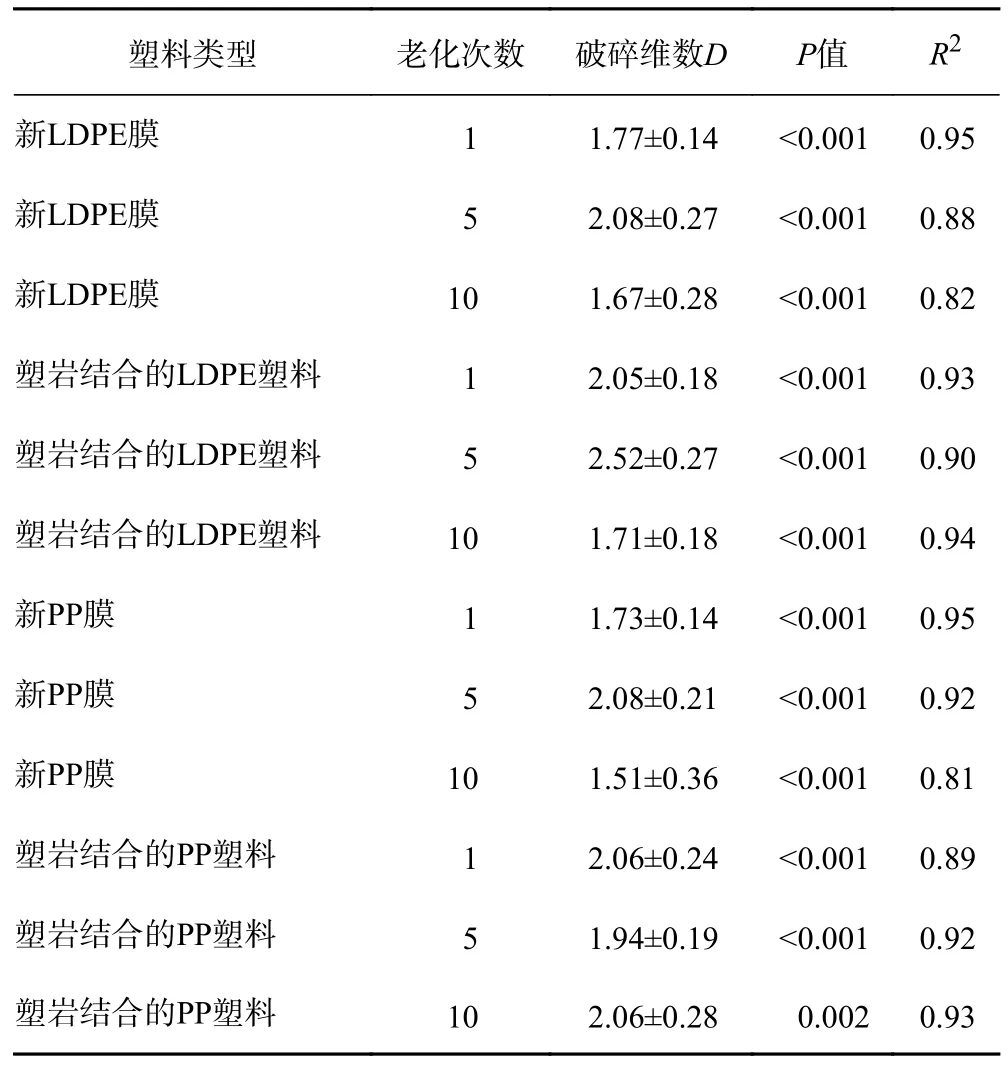

释放出的微塑料的粒径分布可以很好地被条件概率老化模型刻画,拟合优度R2值为0.94~0.99(见图3 和表2). 超过80%的微塑料粒径位于1~40 μm范围内,随着老化次数的增加,破碎参数α总体呈上升趋势. 从塑岩中剥离的LDPE 和PP 塑料在10 次老化后产生的微塑料的α均大于1,且均高于新塑料所对应的α值(见表2). 在这种情形下,大粒径微塑料破碎造成粒径衰减的概率更大,具有更高的不稳定性[33]. 尽管PP 塑料具有比LDPE 塑料更大的厚度,研究发现,在10 次老化后,从塑岩中剥离的PP 塑料较LDPE 塑料产生微塑料对应的α更大,预示其在干湿循环过程中破碎老化的概率更大[33]. 条件概率老化模型认为,微塑料的粒径分布不是一个偶然,而是按照条件概率破碎衰减的结果[33]. 前期研究针对区域、流域尺度开展微塑料污染调查时,发现河流[35]、土壤[33-36]和沉积物[37]中微塑料的粒径分布符合条件概率老化模型. 如Xu 等[35]发现长江三峡地表水体中微塑料的粒径分布遵从这一规律,且水体中PE 塑料相较其他聚合物类型具有更大的破碎参数α,预示着大片PE塑料在该环境中破碎产生小粒径微塑料的概率更大.Wang 等[33]发现北京市土壤中采集得到的微塑料的粒径分布符合条件概率老化模型;与林地、城市公园等用地类型相比,农田以及居民区土壤中的微塑料呈现出更加破碎的特征. 本研究的发现进一步说明,塑岩释放的微塑料遵循条件概率分布特征.

图3 塑岩与新塑料膜释放的微塑料粒径分布特征Fig.3 Size distribution characteristics of microplastics generated from plastistone and fresh plastic films

表2 微塑料粒径分布条件概率老化模型拟合结果Table 2 Conditional probability-controlled aging modeling of microplastics

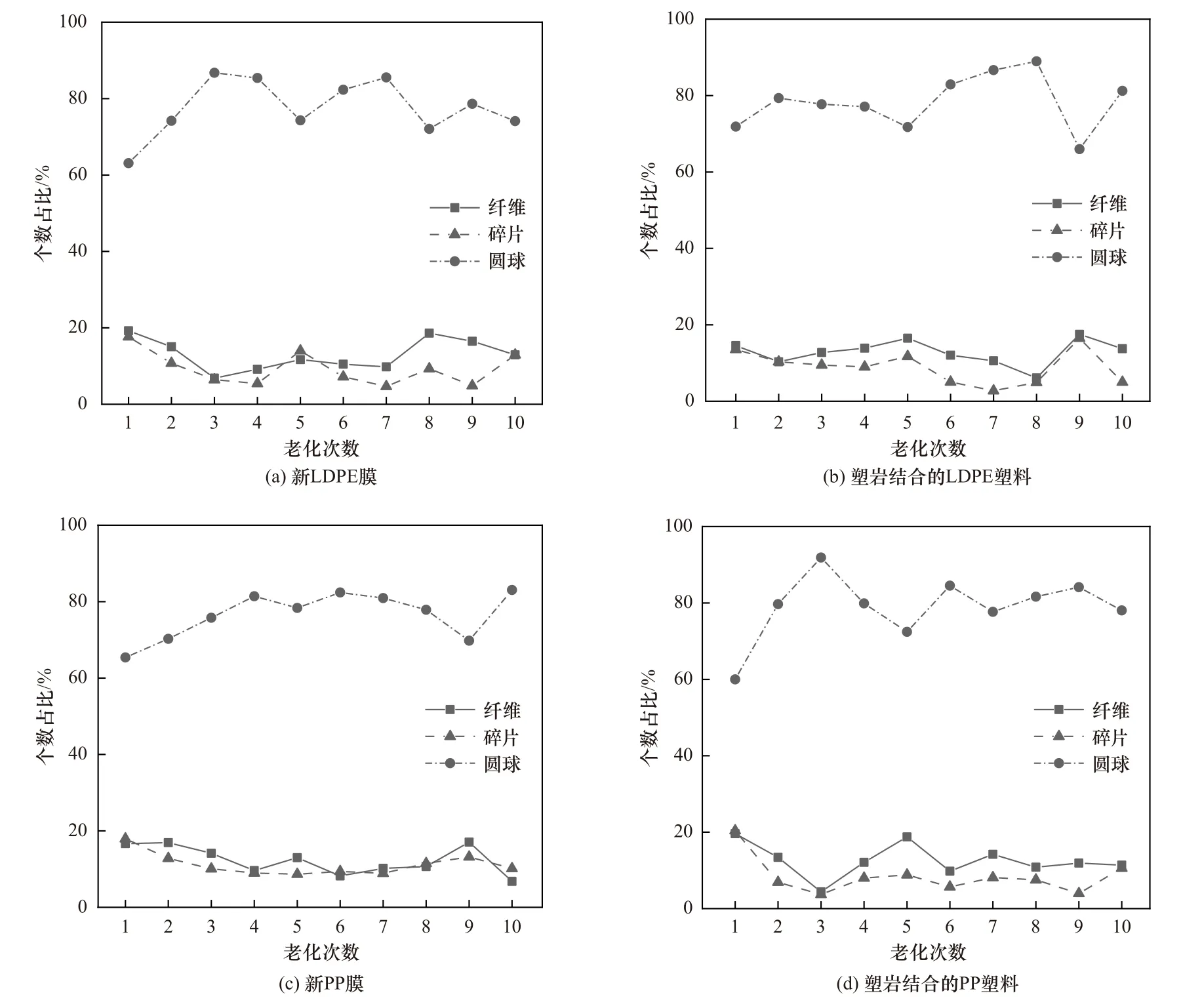

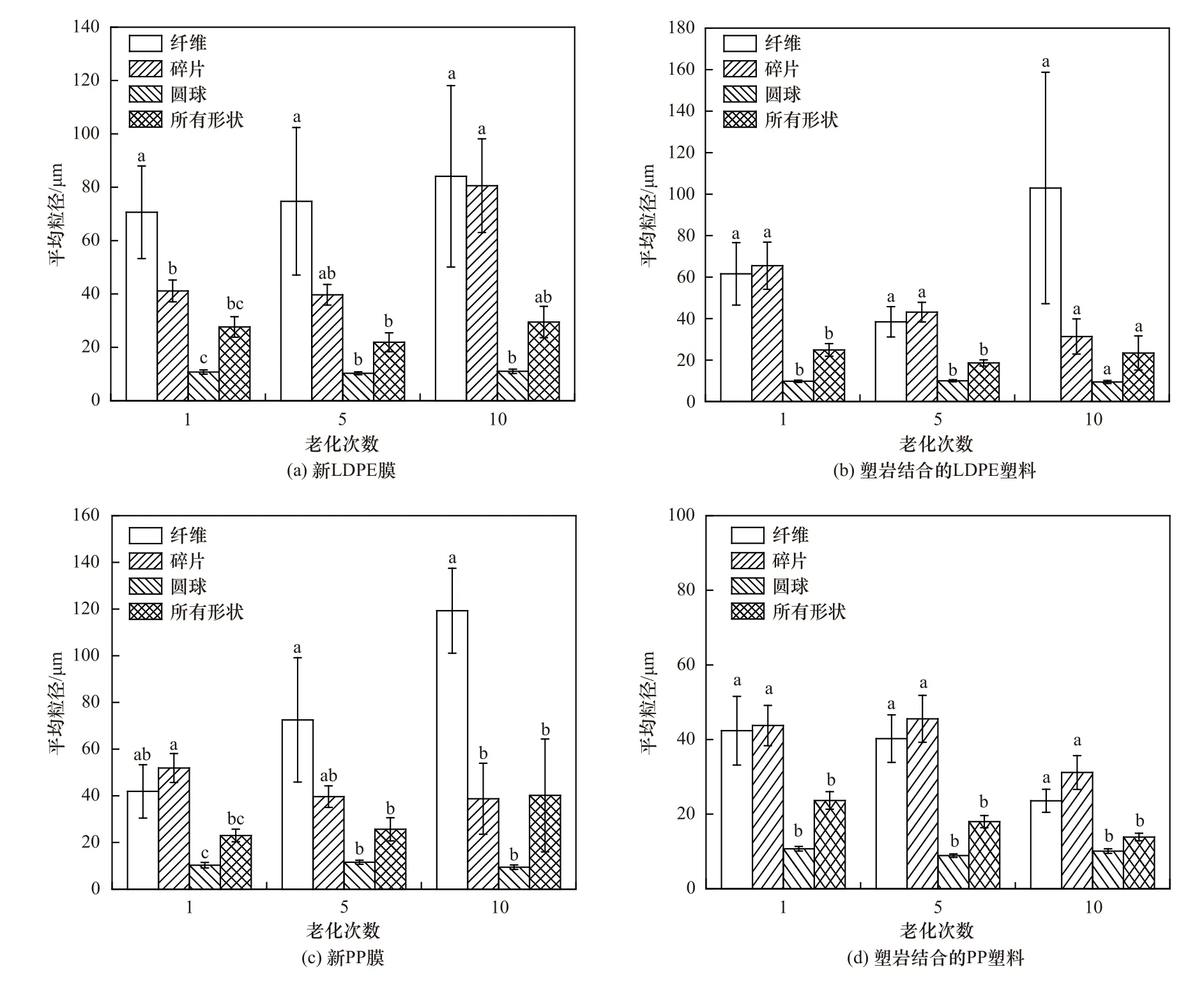

释放出的微塑料的形状特征见图4. 从图4 可以看出,不论何种塑料薄膜类型,其释放出的圆球型微塑料均占到微塑料总数的60%以上. 相比之下,碎片和纤维状微塑料占比均在20%以下. 圆球、碎片和纤维状微塑料的占比不随老化次数呈单调变化,而呈现出波动的趋势. 塑岩结合的塑料释放出的微塑料与新塑料膜释放出的微塑料形态类似. 值得注意的是,不论何种塑料类型,其释放出的圆球状微塑料的平均粒径显著低于纤维与碎片(P<0.05),预示着更大的可迁移性与环境风险(见图5)[38-39]. 相比之下,释放出的纤维和碎片状微塑料的平均粒径不具有显著性差异(P>0.05). 在10 次老化循环过程中,微塑料的平均粒径不存在下降趋势.

图4 微塑料形状分析Fig.4 Morphotype analysis of microplastics

图5 不同形状微塑料的平均粒径Fig.5 Average sizes of microplastics with different morphotypes

3.3 微塑料破碎维数分析

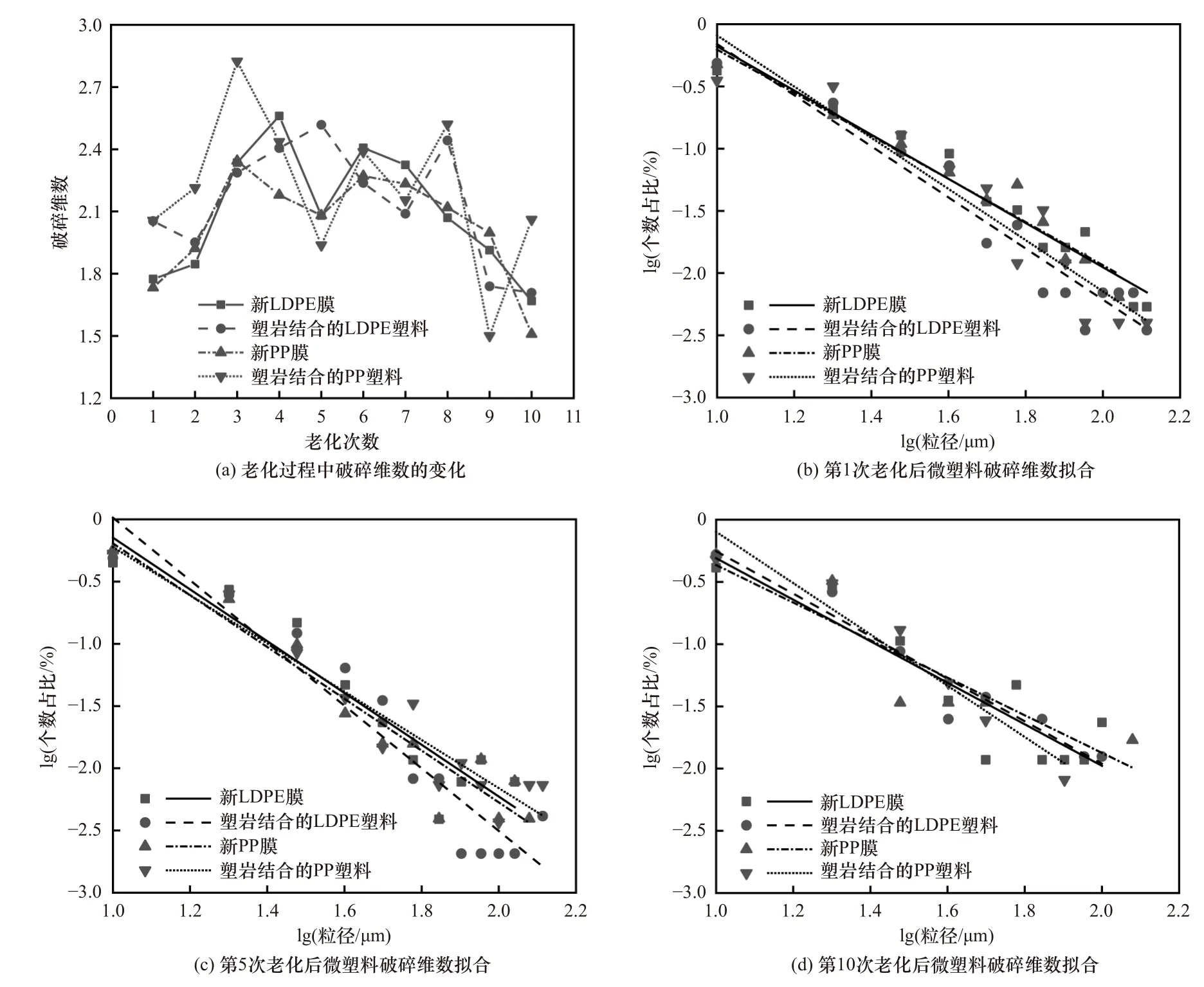

将粒径和微塑料个数占比分别取常用对数,利用线性拟合求得微塑料的破碎维数,结果见图6 和表3. 粒径与个数占比的常用对数值呈现显著的负相关性(见图6),拟合P值均小于0.002,R2均高于0.80,拟合效果较好. 这一显著负相关性是由于塑料的破碎以及微塑料的产生是呈指数变化的[34]. 随着老化次数的增加,从塑岩中剥离得到的LDPE 的破碎维数呈现先升高后下降的趋势,10 次老化后破碎维数为1.71,说明LDPE 的破碎过程存在先加剧后减缓的过程;但剥离得到的PP 的破碎维数恒定在2 附近,预示该类型塑料长期释放微塑料的能力. 对于新塑料膜,其释放LDPE 和PP 塑料的破碎维数均先升高后下降,说明塑料膜释放微塑料的潜力存在限度,后期逐渐放缓. 不论何种塑料膜,其破碎维数总体在1.5~2.5 之间浮动,说明塑料膜呈现二维破碎的特征,在两个方向上破碎产生微塑料颗粒,这一发现与已有研究[32,34,40]针对海洋微塑料破碎维数分析得到的结论一致. 造成二维破碎的原因可能与塑料在微观尺度的结构相关:一维高分子链之间存在交联(crosslinking),形成二维网状结构的高分子聚合物[41]. 在老化过程中,除了一维高分子链发生氧化与断裂,塑料分子链之间的交联结构也会发生破坏,进而呈现出二维破碎的特征[42].

图6 塑岩与新塑料膜的破碎维数Fig.6 Fragmentation dimension of plastistone and fresh plastic films

表3 微塑料破碎维数拟合结果Table 3 Fragmentation dimension modeling of microplastics

本研究进一步阐释了塑岩这一新的沉积岩类型在干湿循环情形下长期释放微塑料的潜力. 塑岩发现地毗邻农田,溪流季节性水位波动、降雨等过程可造成干湿循环,进而从塑岩中释放出微塑料颗粒[43-44].具有高迁移性的球状LDPE 和PP 微塑料可随溪水进入周边农田土壤并能够最终被作物吸收,进而通过食物链威胁人体健康[45-47]. 在全球变化的大背景下,洪水泛滥事件造成的干湿循环频次增加,这一塑料的赋存形式较其他赋存形式存在较高的生态风险. 后续研究应进一步探究塑岩在自然界中产生的必要条件,识别其形成与富集的热点区域,评价其在自然界老化过程作用下的潜在风险.

4 结论

a) 根据塑料与岩石结合体的相关发现与报道,本文提出并定义一种新的沉积岩类型——塑岩(plastistone). 塑岩可作为人类世的标志物,保存在自然界地质记录中.

b) 与吹膜法制备的同等厚度新塑料膜相比,在干湿循环情形下塑岩结合的LDPE 和PP 塑料能够释放更多微塑料.

c) 塑岩结合的LDPE 和PP 塑料产生的微塑料的粒径分布特征符合条件概率老化规律,PP 塑料释放微塑料的能力更大.

d) LDPE 与PP 塑料呈现出二维破碎特征,在干湿循环下,LDPE 塑料的破碎维数先升高后降低至2以下,而PP 塑料的破碎维数维持在2 附近,预示后者具有长期释放微塑料的潜力.

e) 塑岩结合的塑料在老化后释放出的圆球型微塑料占到微塑料总数的60%以上,其平均粒径显著低于其他形状,具有较高迁移性.

■ 责任作者信息

侯德义,清华大学研究生院副院长,环境学院长聘教授,博士生导师,土壤与地下水教研所所长;国家杰出青年科学基金获得者,联合国国际土壤污染合作组织(INSOP)副主席,SCI期刊Soil Use and Management主编,Science of the Total Environment副主编. 主要从事土壤与地下水污染防治的科学研究和实践应用. 在Nature、Science、Nature Reviews Earth&Environment和Nature Sustainability等国际期刊上发表论文百余篇. 担任科技部重点研发计划项目首席科学家,主持和参与编写十余项国际及国内技术标准与技术指南. 担任英国土壤学会理事、中国环境科学学会土壤与地下水环境专业委员会副主任、中国生态学会污染生态专业委员会副主任等. 2021—2022 年连续入选科睿唯安“全球高被引科学家”.