基于“概念建构”的初中生物课堂学习任务设计方案探索

杨娜

关键词:科学探究构建概念核心素养

2022 年4 月,教育部颁布《义务教育生物学课程标准(2022 年版)》(以下简称《新课标》)其课程理念明确要求课程“内容聚焦大概念”。以生物学学科知识内在逻辑为主线构建课程内容结构,是落实“内容聚焦大概念”理念的课程内容选取和组织方式,有利于学生深入理解生物学概念,建立良好的知识结构,进而形成基本的生命观念,发展科学思维。布鲁纳的结构主义学习理论指出“学习的实质是一个人把同类事物联系起来,并把它们组织并赋予它们意义的结构。”教师就是要帮助学生了解那些看来似乎无关的新的事实,厘清它们之间的关联,并找到它们与已有的知识的关联,使学生能領会基本原理和概念,这也恰是通向“训练迁移”的大道,同时也能够缩小“高级”知识和“初级”知识之间的间隙。那么如何在一节课中构建生物学概念呢? 笔者在“生物进化的原因”这一节课中,对构建生物学重要概念进行了有益的探索,运用建构主义理论对本节课进行新的设计。

1.教材分析

“生物进化的原因”是人教版八年级下册的一节,这节课是生物进化的核心内容。课标要求本节课要构建的重要概念是: 生物的遗传变异和环境因素的共同作用,导致了生物的进化。学生已经学习了关于遗传、变异、可遗传的变异等生物知识,并对进化有所了解,也已经初步具备探究和分析能力, 但是对抽象知识理解能力较差,容易造成“生物主动产生变异以适应环境变化”。因此,本节课对学生能否形成正确的进化观显得尤为关键。

2.设计思路

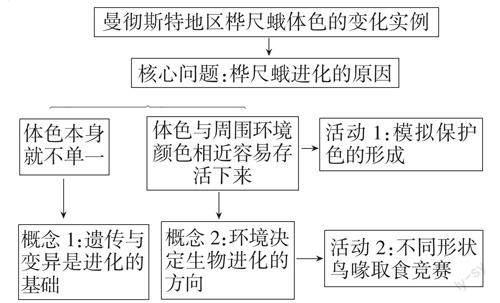

教师根据教学内容,采用合作探究、角色扮演与启发教学相结合的教学方法,通过分解重要概念为两个次位概念逐一建构,从而搭建进化概念图。同时,通过创设问题情境引导学生积极思考,促进学生主动参与,让学生自主进行意义建构,体验科学探究的过程和方法,培养学生科学探究的能力,领悟科学观念,培养科学精神。

3.确立教学目标

对教学内容对应的重要概念中的每一层概念进行构建,在构建概念体系过程中全方位落实对学生核心素养的培养, 为教学评价体系和教学活动的确立定依据。具体教学目标如下:

(1)通过分析桦尺蛾故事,结合情境体验,运用自然选择学说阐述进化过程,锻炼理性解释能力,认同进化与适应观。

(2)通过实施、设计模拟实验,分析实验结果,提升科学探究能力。

(3)通过搭建进化概念图,提高模型与建构的科学思维。

4.教学过程的创建

4.1 建构概念

为达到教、学、评一致性,教学设计为逆向设计理论,即以教学目标的基准,先确定评价方式,再根据评价去设计具体的教学活动。为厘清教学活动的具体设计情况和教学活动流程, 要以构建的概念体系层级图为中心,以构建的评价体系和教学目标为出发点,依据教学的活动化、情景化、实践性的特点设计并有序组织教学情境。课堂教学的实施模式主线为“情境—核心问题—驱动式子问题—学生活动”, 具体的教学过程设计思路如下所示。

设计意图:先分解概念,再通过学生活动,让学生在活动体验中逐一建构概念,学生在做中学,发挥学生的主体地位, 学生体会科学探究过程中的科学性原则、平行性原则、可行性原则、随机性原则,培养学生的科学探究能力。

4.2.运用概念解释达尔文自然选择学说及真实情境问题

4.2.1 最初鹿有长颈和短颈的区别, 这是鹿可以控制的吗? 是什么因素决定了短颈被淘汰、长颈特征越来越明显?

4.2.2 青霉素能杀死多种致病细菌, 但使用青霉素过多,有些致病细菌就不再受青霉素的影响了,这是为什么呢?

4.2.3 某个经常刮大风的岛上,有许多无翅和残翅的昆虫,请分析:为什么在这个海岛上无翅和残翅的昆虫特别多,有完整翅膀的却几乎没有呢?

设计意图:概念初步建构在学生的头脑中比较陌生,不易固化,当遇到真实情境很容易被前概念左右,故将建构的概念不断的运用于真实情境中层层分析, 不断强化搭建进化概念图,提高模型与建构的科学思维能力,同时理性解释能力得到锻炼, 进化与适应观这一生命观念也自然形成。

4.2.4 科普释义,深化主题

课后作业,教师可让学生用达尔文的自然选择学生解释袁隆平爷爷人工选择培育优质水稻的过程, 并尝试构建图解。

设计意图:将本节课的构建重要概念再运用,进一步构建大概念。

5.教学反思

本节课运用概念建构的方法, 围绕教学目标先分解概念再建构概念,精准设置学生活动,教学活动开展有针对性, 教学过程中把知识分解后再把知识结构化、系统化,促进教师明确知识和学生认知过程的关系,更深入把控学生的学习过程。当然,教学过程中切忌抛开学生最近发展区来提升学生的思维,教师应分析教学工作,把教师想教的、教师实际教的和学生实际学的交集最大化。