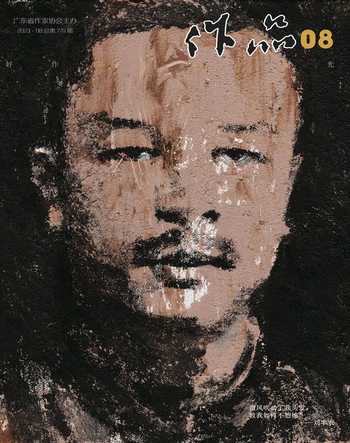

头像

白小川

因为要参加一个重要的画展,我去了核伙沟的画家村,除了寻找灵感,说真格的,我心里也乱糟糟的。适逢秋日,满山红叶布满沟壑,金阳缕缕,轻轻一抚摸,那红叶就更红润了。我心情大好,希冀着未来的几日,笔下可以生辉。

我住的民宿,有几个老人也是一起来的,他们都是退休的老工人。

夜幕很快垂落下来,星斗漫天,密密匝匝,被周围的大山擎捧著。我突然想起了老佟。在工人村的老师傅里,若论钳工本事,非老佟莫属。无风。河面如镜,光滑又懒洋洋的。不时飞起的白鸟,一会儿俯冲,一会儿又疾向天际,老疼喜欢在那样的河边溜达,他说,就像干活儿一样,叫人心情舒畅。

我习惯那么叫他,好多年了,他也喜欢。他说,老佟能让他找回过去。老佟之前有个宝贝。那宝贝跟他一样,都是被岁月包过浆的。一个废弃的铝料头,被他车、钳、锉,几经雕琢,居然成了一幅美人头像。月光下的夜里,那头像明眸皓齿,粉黛银面,亮丝泛起波澜。

临睡前,她来了微信,嘱我一定要注意保暖,山里风硬,容易着凉。

有人跟我说过老佟那时候的故事。

那个头像的原型,其实是一个叫欢的女人。她是实验室的技术员。那年她跟老佟一起荣获市里的劳模称号。岗位不同,身份不同,两颗心却撞到了一起。老佟说,那种感觉就跟花开一样,看着美,闻着香,心里舒坦,浑身都是燥热。老佟与实验室的技术员好了,很快传了起来,有人看好,有人不看好。一个工人,一个干部,那咋可能呢。也有人说,革命的爱情不分贵贱。老佟与欢谈婚论嫁时,厂里发生了一件大事:响应国家号召,“三包一底”积极支援三线建设去贵州。消息一出,像沸腾的锅一样,谁能去,谁必须去,这是国家政策,是光荣的事……欢是实验室的技术骨干,她得去。欢说,我是孤儿,无牵无挂,只是放心不下你。老佟的心被掏空了,就像被掏空的厂房一样。老佟说,这事光荣,咱不去谁去?国家利益高于一切。欢也说,那边建好了,就回来。欢走后没几天,老佟就精雕细琢了那个头像,想她了就拿出来看看。千里迢迢的,也不知道咋样,老佟想了就自言自语。

她又来电话了,问饮食咋样,吃得好不好,要不要送些好吃的。

我在那儿的采风比较顺利,每天进山创作,但见奇峰怪石,层林尽染,游人如织,每每还能搭讪几句,在他们眼里,我是一个出色的画家。我想起了她。在我事业的低谷期,她闯入了我的生活,一潭死水,瞬间起了涟漪。我一直以为,她就是那个让我变得更完美的女人。

老佟跟欢,寒来暑往,只靠鸿雁传情。直到有一天,一个噩耗传来,欢为抢救实验设备牺牲了。老佟抱着头像整整哭了一宿。没多久,老佟硬是娶了媳妇。老佟奶奶病入膏肓,临死前非要瞅见孙子成亲。老佟后来又换了新家。新家的客厅里,老佟把头像摆了上去,整日擦来擦去。媳妇就问,她是谁?老佟眼珠一转,一件艺术品,是我钳工大赛获奖的作品。老佟媳妇实诚,打心眼里佩服老佟的技艺,时不时地还帮着老佟去擦头像。老佟心想,这辈子就这么过吧。偏偏这时候,欢回来了。

欢一回来就听说了老佟的事,她没有埋怨他,只怪命运弄人。她偷偷地去看了老佟一眼,就默默地回去了。

老佟在平淡中度日,老婆孩子热炕头,清风岁月,倒也开心快活,偶尔酒醉了,他就会拿起那个头像擦个没完。老佟的媳妇相夫教子,既贴心,又任劳任怨,先后伺候走了两个老人,老佟看在眼里,可心里仍有些蠕动的东西,他放不下。

这次采风创作时间长,前后一个多月。她嘘寒问暖,不断地鼓励我。闲暇时,我画了一张她的头像,看过的人都说简直是蒙娜丽莎的翻版,我心里也美。

老佟知道欢又戏剧性地活了,那是后来的事。

有一次遇见了特大山洪,欢和同事为了抢救实验设备,就被泥石流吞没了,厂里派人搜救了几天,欢消失得无踪无影,活不见人死不见尸。原来欢被冲到了下游,被一个老农救了起来,养了很长一段时间的伤痊愈。

我问老佟,爸,你咋没去找她?

老佟思忖了片刻,咋找?你都那么大了。再说,你妈对咱家有功啊。其实你妈心里明镜似的。

那个头像,后来被老佟给藏了起来,再没碰过。

老佟的故事对我触动很大。采风即将结束,我思虑再三,比起获奖,我知道接下来更该怎样做。

责编:胡破之