“元宇宙+研究型图书馆”:为开放科学赋能*

张双志?张学梅

摘 要 “元宇宙+研究型图书馆”所构想的未来场景切合了技术渴望新突破、用户期待新体验、知识寻求新动力的多重需求,为科学的高水平开放赋能。在厘清开放科学环境下研究型图书馆存在问题的基础上,构建“技术架构—创新应用—路径选择”分析框架对“元宇宙+研究型图书馆”与开放科学进行深入研究。研究发现“元宇宙+”为研究型图书馆开启与虚拟世界进行融合的全新方式,各利益攸关方通过人机共生的途径开展公开、可持续、协同的开放科学实践。鉴于此,提出以下三点实施路径:构建虚实相融的开放科学平台、架构去中心化的联盟链组织,以及设计激励相容的协同机制。

关键词 元宇宙;研究型图书馆;开放科学;知识服务

分类号G250.7

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2023.06.011

“Meta Universe+Research Library”: Enabling Open Science

Zhang Shuangzhi, Zhang Xuemei

Abstract The future scenario envisioned by the “meta universe + research library” meets the multiple needs of technology eager for new breakthroughs, users expecting new experiences, and knowledge seeking new impetus, enabling the high-level opening of science. On the basis of clarifying the existing problems of research libraries in the open science environment, the analytical framework of “technological architecture - innovative application - path selection” is constructed to conduct in-depth research on “meta universe + research library” and open science. The study found that “meta universe+” is a new way for research-oriented libraries to integrate with the virtual world, and all stakeholders carry out open, sustainable and collaborative open science practice through human-computer symbiosis. In view of this, the following three implementation paths are proposed: building an open science platform that combines reality with reality, building a decentralized alliance chain organization, and designing incentive compatible coordination mechanisms.

Keywords Meta universe. Research library. Open science. Knowledge services.

0 引言

以開放获取、开放数据、开放出版、开放教育资源等为主要特征的开放科学[1],已成为推动开放创新生态实践的关键抓手,但其从理念到实践仍然存在诸多挑战和阻滞。致力于为科学研究服务的研究型图书馆,主要提供知识资源汇聚、加工、搜索、导航、推送、咨询等方面的服务,在支持知识增长和知识共享方面具有独特的优势[2]。例如,伦敦大学学院图书馆、芬兰国家图书馆、佛罗里达州立大学图书馆等研究型图书馆,结合开放科学的实践需求,在不同程度上对组织架构进行变革性调整,增设或重组了数字人文、知识产权保护、研究数据管理、获取与用户服务、研究基础设施等部门[3]。

随着数字技术的突飞猛进,研究型图书馆提供的知识服务也开始聚焦数字化、网络化、智能化的转型升级。特别是在新冠肺炎疫情的刺激下,研究型图书馆在线知识服务模式得到了普及与发展,但当前的在线知识服务的互动性仍然较弱,难以做到知识交流与共享的身临其境,使得在线知识服务效果不及预期。那么,“元宇宙+”所构想的未来技术和场景框架切合了在线知识服务的需求,促使人人都能去直接体验、构建和学习知识。例如,在开放教育资源中,元宇宙在模拟还原昂贵的教学设备的同时,还能够辅助研究者进行科普教学,在高危险系数的实验中更能起到保护参与者生命安全的作用。可见,“元宇宙+”有助于实现研究型图书馆在线知识服务的互动性和沉浸感。

当然,“元宇宙+研究型图书馆”可能会面临一些争议,但“元宇宙+”这波浪潮绝非只是炒作,目前在资本市场已出现许多有益探索。例如,美国第一个上市的元宇宙企业Roblox,创立了一项1000万美元的资金项目,专门用于打造3D多人互动式教学空间,开始大规模进军K12、大学、职业教育等在线学习领域[4]。2021年底,Nike在元宇宙平台“罗布乐思”(Roblox)上发布了一个名为Nikeland的虚拟体验空间,将用户从选购、展示、竞技到售后的全流程进行游戏化,为服装行业开创了一个实时互动的沉浸式营销模式[5]。鉴于此,本文在厘清研究型图书馆推动开放科学发展所面临的突出问题后,根据“技术架构—创新应用—路径选择”的分析框架,对“元宇宙+研究型图书馆”赋能开放科学进行系统考察,以期引起学界对Web3.0网络时代开放科学的关注和探讨。

1 研究型图书馆赋能开放科学存在的问题

2018年,歐洲研究图书馆协会(LIBER)在《2018—2022发展战略:推动数字化时代知识的可持续发展》报告中认为,研究型图书馆在开放科学中居于倡导者和先行者地位,应聚焦创新型学术发表、数字技能和服务、研究领域基础设施建设等方面,为未来研究领域的变革做好准备[6]。但研究型图书馆赋能开放科学并非一蹴而就,存在科层制组织的中心化、资源共享的制度阻滞、协同机制的低效失衡等问题,需要引起学界的重视并提出相关解决路径。

1.1 研究型图书馆赋能开放科学存在组织中心化问题

以互联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术,将以“数字公民”为代表的公众从社会领域中分离出来,推动知识生产逻辑从“三重螺旋”(大学—产业—政府)演化为“四重螺旋”(大学—产业—政府—公众)[7]。例如科研众包、公众科学等都是公众作为知识生产主体的实践样态,研究型图书馆在为传统用户群(体制化科学界)继续提供高水平知识服务的同时,也要主动向社会公众开放知识创作和传播的知识服务项目[8]。其中,开放获取是实现开放科学的前提,但由于以大学图书馆为主体的研究型图书馆是大学内部的一个组织机构,通常只面向师生提供知识服务,公众很少能直接获取学术资源的支持。而且,研究型图书馆内部传统的“中心—边缘”式组织架构也使得学术资源的获取分布不均衡。显然,研究型图书馆的组织中心化问题,已影响了利益攸关方参与开放科学的积极性,不利于持续推进科学知识生产。

1.2 研究型图书馆赋能开放科学存在资源错配问题

共享科学资源对深入推动开放科学实践至关重要,特别是科学数据、实验设备、成果发表等知识服务内容的共享是保证研究产出持续进行的重要支撑。虽然,研究型图书馆的知识服务已开启数字化、网络化、智能化之路,但由于在数字资产的确权、服务范围的边界、数字技能的提供等方面存在诸多困境,其推动开放科学的进程也颇受阻碍[9]。究其原因,在于研究型图书馆在推动开放科学的过程中出现资源错配现象,即本该服务开放科学的资源,却被或多或少挪用于别的方面,继而限制了稀缺资源在利益攸关方之间的自由流动。从现实样态来看,这种科研资源错配主要体现在形态、空间和主体三个维度,即科研资源的载体形态是否更加细粒度、科研资源的服务空间能否融合虚实隔阂、科研资源的相关主体能否在更深层次上获得精准的知识满足。显然,研究型图书馆应主动将类型广泛、粒度不一的各类科研资源进行统一整合,以完整的知识网络协助开放科学的可持续性。

1.3 研究型图书馆赋能开放科学存在协同机制失衡问题

以往关于研究型图书馆知识服务的研究,基本上假设知识服务的定义较为明确且边界相对固定。然而,这与开放科学参与主体的“不确定性”并不相匹配,特别是公众作为一股新兴力量加入科学研究领域之后,传统的知识服务就面临着从服务主体到服务内容的全面变革[10],导致已有的知识生产模式不再适用。“协同”(Cooperation)是推动开放科学的核心与要义,需要在开放获取、研究数据、数字技能、研究基础设施等方面形成分布式的生产网络,在开放服务中实现知识价值的攀升。那么,当协同机制出现失衡时,研究型图书馆赋能开放科学就有可能产生学术效率与行政效率的双重损失,从而不利于利益攸关方充分释放知识生产的潜力。为适应科学研究领域的新变革、新趋势,不仅需要不同层次、区域之间的研究型图书馆进行内部合作,也需要研究型图书馆主动与政府、研究资助团体、科学共同体展开广泛且深入的外部合作,以协同机制应对开放科学不确定性的未来。

2 “元宇宙+研究型图书馆”为何值得前瞻性关注

当前各方对元宇宙的发展前景虽然存在诸多质疑,但应看到其作为一个未来技术和场景的综合性框架,将对研究型图书馆提供的在线知识服务带来革命性突破。元宇宙以低代码、甚至是无代码的平台为核心载体,这大大降低了数字技术的实现难度,在技术普众的变革中推动虚实相融社会的来临。

2.1 元宇宙本身不是一种技术,而是一个框架性的理念

元宇宙始于1992年国外科幻作品《雪崩》里提到的Metaverse(元宇宙)和Avatar(化身)这两个概念。人们在Metaverse里可以拥有自己的虚拟替身,这个虚拟世界就叫“元宇宙”。元宇宙本身集合了多种数字技术,这些数字技术的集群将会产生虚实相融的数字应用生态,即扩展现实技术提供沉浸式体验、数字孪生技术生成现实世界的镜像、区块链技术搭建数字经济体系。简言之,元宇宙将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合,并且允许每个用户进行内容生产和自由编辑。因此,作为数字技术集群的元宇宙,将推动虚实共融的社会生活及早到来[11]。

2.2 元宇宙愿景背后的政府与企业视点

元宇宙作为一种集成多种数字技术的框架性理念,吸引了政府和业界对其展开多元化的战略解读。政府主要探讨的是元宇宙对经济发展、社会治理及国家之间的战略竞争可能会产生的发展机遇与潜在风险,而业界更多的是关注元宇宙嵌入商业模式对消费者体验及营销增长所带来的可能性。

2.2.1 中央部委首提元宇宙,多地政府抢先入局

2022年1月24日,在工信部召开的中小企业发展情况发布会上,工信部中小企业局局长梁志峰首次表示,培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域的创新型中小企业[12]。在地方政府层面,2021年12月发布的《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》、2022年1月发布的《关于浙江省未来产业先导区建设的指导意见》均提出要前瞻性布局元宇宙产业。2022年1月,江苏无锡滨湖区更是出台了专门的产业发展规划——《太湖湾科创带引领区元宇宙生态产业发展规划》,把元宇宙作为太湖湾科创带引领区数字化转型和新型智慧城市建设的重要突破口。此外,元宇宙作为未来产业发展的重要方向,也进入了合肥市、武汉市2022年1月的《政府工作报告》。

2.2.2 西方发达国家与日韩对元宇宙的不同態度

虽然元宇宙最先在美国萌芽,但美国政府尚未直接进入元宇宙的布局,整个产业的发展仍由科技巨头企业引领。欧洲国家甚至可能会加强对元宇宙的监管。2022年2月7日,据英国《金融时报》报道,元宇宙将受到即将出台的《网络安全法案》的严格监管。相比之下,韩国和日本政府更加青睐元宇宙。2022年1月20日,韩国政府公布了《元宇宙新产业领先战略》,这是促进韩国元宇宙产业发展的长期路线图,目标是5年内成为全球第五大元宇宙市场。2021年7月,日本经济产业省发布了《关于虚拟空间行业未来可能性与课题的调查报告》,体现了日本政府对元宇宙行业布局进行的积极思考。

2.2.3 全球科技巨头企业积极拥抱“元宇宙”

2021年3月,美国的Roblox首次将元宇宙概念写进招股说明书,并成功上市,取得了巨大的成功。2021年10月,Facebook更名为 Meta,取自Metaverse的前缀,表明了Facebook进军元宇宙的决心,也将元宇宙的市场热度推向了新的高度。苹果、谷歌、微软、英伟达等全球科技企业也纷纷着手布局元宇宙。2022年1月18日,微软宣布将以687亿美元收购游戏巨头动视暴雪,加快元宇宙布局[13]。相较于美国政府的“谨慎审视”反应而言,美国科技巨头企业对元宇宙的积极性在全球资本市场可谓是无出其右。当然,我国大型科技企业也对此加快了步伐,腾讯、百度、字节跳动是其中主要代表。

2.3 “元宇宙+研究型图书馆”的社会基础及其技术架构

由于技术普众尚有一段较长的现实距离,所以集合了当下多种尖端科技的元宇宙,还没有产生“杀手级”的应用场景,但这并不影响“元宇宙+”对未来社会的赋能影响[14]。那么,研究型图书馆作为引领知识创新的重要组织,应敏锐捕捉到新一轮数字革命即将爆发的曙光,顺势而为,而不是静观其变。

2.3.1 “元宇宙+研究型图书馆”的社会基础

随着数字时代年轻群体的崛起,科技巨头企业所创设的元宇宙应用场景将会更加普及,这也奠定了推动“元宇宙+研究型图书馆”发展的社会基础。Z世代指1995—2009年间出生的人,他们从出生起就接触数字技术,是史上第一个全员都是数字时代原住民的群体,是当前元宇宙产品的主要用户群体。据国家统计局数据,2020年我国内地Z世代人数占总人口的比重接近20%[15]。如果加上α世代(2010年及以后出生的人),这一社会基础将更加庞大。因此,抓住年轻群体的数字化天性,积极布局“元宇宙+”,构筑立体化、全方位、广覆盖的知识服务体系,将有利于塑造我国图书馆智慧化发展的新优势。

2.3.2 “元宇宙+研究型图书馆”的技术架构

随着技术普众时代的来临,“元宇宙+”应用场景的技术门槛将大为降低,那些愿意率先主动尝试新技术、新平台的研究型图书馆,将成为下一代数字知识服务业务的规则制定者。但这并不只能停留在战略宣传上,还需要积极将已有的成熟技术应用到位,系统化搭建“元宇宙+研究型图书馆”的技术架构,具体如图1所示。通过区块链技术塑造用户的数字身份,同时利用云计算、数字孪生、仿真交互技术、Web3等重新开发应用程序,以实现技术架构的开放性、可供性与生成性,助力研究型图书馆为用户提供专业精准的知识服务,以充分激活与发挥“用户智慧”对开放科学的赋能效应。

3 “元宇宙+研究型图书馆”赋能开放科学的创新应用

开放科学之所以如此重要,主要原因在于科学资源是比较稀缺的,但研究型图书馆在提供开放获取、开放数据、开放基础设施、开放教育资源、开放评价等方面,仍然存在组织中心化、科研资源错配、协同机制失衡等困境。那么,元宇宙所具有的开放性、可供性与生成性技术特征,有助于研究型图书馆打造一个“虚实融合的世界”,形成逼真的沉浸式体验、完整的知识服务链,以及去中心化的运行机制,从而为研究型图书馆推动开放科学赋能。

3.1 技术开放性:破除研究型图书馆赋能开放科学的组织壁垒

元宇宙的虚拟世界是对现实世界的“完整”模拟,但由于技术的开放性使得这种模拟背后的底层逻辑是不一致的。即现实世界主要采用科层制对组织结构进行规则,形成“中心—边缘”的二分式治理格局,存在削弱开放科学透明性与共享性的风险。然而,元宇宙作为“去中心化”的开放性平台,由Web3重塑数据在同一平台内部以及不同平台之间的传输方式,将在参与主体(谁参与开放科学)、参与投入(可以贡献什么)、参与过程(如何参与)、参与结果(有何产出)方面,重构研究型图书馆服务开放科学的组织架构。

XR、数字孪生、分布式账本等主要技术群,为开放科学创设了沉浸式体验,使得利益相关者在虚拟学术社区中身临其境般感受到学术发表、数据共享、评估监测等开放科学在现实世界的运行机制。但又明显不同的是,虚拟学术空间的知识生产不受身份的限制,谁创造的知识越多,谁就在这个空间里拥有相对应的权利,并且元宇宙会真实地记录下创作者及其创造物之间的关系。这就彻底冲击了现实世界中客观存在的“学术门阀”现象,他们在虚拟学术社区中想要获得知识成果的使用权、所有权,就需要为之付出相应的代价。

3.2 技术可供性:促进研究型图书馆赋能开放科学的资源共享

元宇宙的可供性与开放科学的资源供给紧密相连,是指专业研究者与公民科学家无差别共享研究型图书馆提供的知识服务。“元宇宙+”有助于消除研究型图书馆在数字化、网络化、智能化转型过程中可能会遇到的诸多弊端,催生新的知识服务链、新的知识生产方式、新的人机协同方式,在构建跨数字平台资源共享的虚实融合之中,创造了利益相关者深度参与透明、可持续、协作开放科学构建的机会。那么,资源共享的实现,不仅释放了开放科学参与者的创新潜力及行动的可拓展性,也实现了数据、基础设施等科学资源的良性循环。

研究型图书馆将在元宇宙平台上为利益相关者提供无差别的知识服务,特别是将欠发达地区及不同话语体系的专业研究者、甚至是“公民科学家”(citizen scientist)一并吸纳至开放科学的体系之中,最大限度地提供知识和资源获取的渠道,以充分发挥“群体智慧”的优势。换言之,任何人都能在元宇宙赋能的研究型图书馆中,获得阅读文献、分享见解、创作知识的权利,这在资源共享之中实现了知识生产的协作进行,并能最大限度发挥公众在解决全球气候变暖、大规模传染疾病等全球挑战议题上的行动潜力。

3.3 技术生成性:塑造研究型图书馆赋能开放科学的协同生态

元宇宙并非一场颠覆式革命,更像是集成大数据、云计算、人工智能、区块链等技术的数字平台,其底层逻辑没有脱离0和1构成的“二进制”运行规则[16]。那么,元宇宙的技术属性仍然是可重编程、可重组和开放的,任何数字虚拟人都可以参与数字平台的创建过程,这就推动数字产品从设计理念、功能特征到服务范围都表现出不断演化的趋势。例如,特斯拉在交付客户后,通过更新汽车所装载的数字系统,仍然能给客户带来新的汽车功能和使用价值。当然,数字平台所具有的“生成性”,与开放科学的“不确定性”相匹配。

那么,“元宇宙+”为研究型图书馆提供的知识服务注入了“生成性”,允许专业研究者、公民科学家等研究主体可在数字平台对知识元素进行重组、扩展和再分配,从而释放了研究型图书馆在开放科学中的知识生产潜力。在这个虚拟空间里,智能机器人突破时空限制,为身处全球各地的研究者提供和推送相匹配的文献资料,研究者的反馈数据又成为智能机器人新一轮的训练数据,使其提供的知識服务更加智能精准。显然,元宇宙在研究型图书馆内实时重现了一个栩栩如生的3D环境,专业研究者、公民科学家、馆员,甚至是智能机器人,在其中分工明确,协同推进开放科学的高质量开展。

4 “元宇宙+研究型图书馆”赋能开放科学的路径选择

研究型图书馆的传统知识服务模式,在推动开放科学发展时面临重重挑战,而“元宇宙+”有望从内容到形式重塑知识服务体系[17],为开放科学各利益攸关方精准提供类型广泛、粒度不一的数据资源。但融合虚拟和现实的新型知识服务,涉及到如何构建一个规模庞大、关联甚广的知识网络,这并不能一蹴而就。因此,本文从技术、组织与制度路径分别阐述“元宇宙+研究型图书馆”赋能开放科学的实施方案,助力打造一个全新的信息互联的知识服务体系。

4.1 技术路径:构建虚实相融的开放科学平台

元宇宙作为一种集成多种数字技术的框架性理念,可能对于许多研究型图书馆的应用实践而言存在一定的“数据鸿沟”,即无力单独统合与充分发挥这些数字技术的赋能效应。显然,无法实现自由切换的割裂式跨平台数据,已经严重影响开放科学各利益攸关方对研究型图书馆提供的知识服务的数字体验。这就需要研究型图书馆深入挖掘开放科学的主要场景,识别和梳理这些应用场景面临的困难挑战,继而利用元宇宙底层技术群中具有针对性的技术对此深挖进去,形成虚拟重现、虚拟仿真、虚实融合、虚实联动的格局[18],以实现元宇宙与研究型图书馆核心业务在流程方面的深度融合。

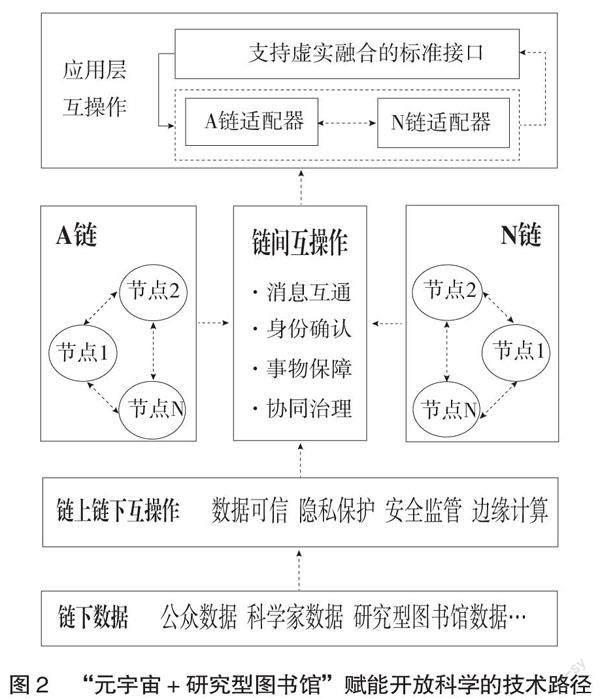

构建一系列聚焦开放科学核心业务问题的场景化解决方案群,例如在情景化研究、个性化创作、游戏化学习、公民科学家研修等领域,推动各利益攸关方持续性地释放知识创作力。具体如图2所示,将链下数据集成、链上链下互操作、链间互操作、应用层互操作置于统一的技术框架中,赋予用户对数据所有权的掌控,提升其在虚拟空间体验的“真实感”,从而有助于形成跨越数据边界壁垒的良性循环的知识生态系统。未来,可在研究型图书馆领域向元宇宙场景开发者,有条件地逐步放开地形、建筑物、地下空间、道路等维度空间信息,打造研究型图书馆元宇宙之城“Mega Research Libraries City”,为开放科学利益攸关方提供独特且真实的科研体验。

4.2 组织路径:架构去中心化的联盟链组织

如图3所示,公众通过元宇宙平台传递数据并得到开放科学项目组的认证后,可获取用于表征个体参与知识生产贡献度的科学积分。该积分可根据国家资历框架的学分兑换标准纳入学分银行进行统一管理,为赋能全民参与开放科学开拓新渠道。据此构建以学分银行为核心的联盟链积分管理方案,即在联盟公链上进行项目级的积分交易,在联盟侧链上进行高频少量的个体级积分交易。显然,兼具公平、效率和信任的联盟链,指定学分银行为主导节点,开放科学项目组和公众为参与节点,有助于降低开放科学的运行成本和加强隐私安全的监管力度。正如苹果、谷歌、亚马逊等全球科技巨头企业也纷纷加入科纳斯组织(Khronos Group),致力于为打通现实世界和虚拟世界的接口制定开放的行业标准,这正是元宇宙从理念走向实践的关键所在。因此,研究型图书馆应主动组建联盟组织,积极探索开放科学在元宇宙时代的“通用语言、行为和属性”。一方面,加强研究型图书馆之间的互联互通性,共建沉浸式的开放科学体验平台;另一方面,为尚在摸索中的其他类型的图书馆,提供基于共同框架的技术方案,为开放科学利益攸关方提供更好的知识服务。

4.3 制度路径:设计激励相容的协同机制

推动开放科学的关键在于数据开放和共享,这就需要各利益攸关方制定促进研究者与社会进行分享、协作和互动的机制。激励相容机制的建立,有助于厚植开放科学文化,推动实现开放科学的多样化路径。首先,重构开放科学的纵向和横向结构,结构的改革在于发挥其功能,即通过制度创新赋予和提升各参与主体分享与利用数据资源、网络资源、知识资源、制度资源的机会和能力,在释放积极性的同时充分挖掘数据的生产潜力。其次,确定实现制度创新的重点领域,包括强化全链条式治理、促进科研数据共享、推动开放平台建设、创新知识产权赋能、完善激励约束机制等方面。最后,结合区块链的技术特征对开放科学政策从参与主体、议题设置和工具使用等方面进行系统化设计,以期通过开放科学政策的数字化转型提升制度创新的治理效能。

那么,聚焦于区块链赋能的开放科学政策设计,可从以下两个方面分别发力。一方面,在现有互联网领导和管理体制的基础上,各地文化、教育部门和研究型图书馆要建立面向“元宇宙+”背景下开放科学的领导和管理体制。同时,成立一个“元宇宙+研究型图书馆”的泛政府咨询机构,按照“先发制人”的监管原则,超前研究“元宇宙+”过程中可能会面临的风险问题与法律阻滞,提出相关改进的对策建议,并加强“元宇宙+研究型图书馆”行业标准的制定。另一方面,依托中国图书馆学会、高校等组织,推动与主要国际组织联合举办“元宇宙+研究型图书馆”的国际论坛,研判元宇宙时代图书馆推动开放科学发展面临的新变革,发现并公开讨论其中可能新出现的全球性问题,探讨政府在应对中的作用和政策方向,建立我国在“元宇宙+研究型图书馆”研究领域的话语权。

5 结语

当数据遭遇壁垒或阻滞时,数字平台的应用价值将大打折扣,这就需要打造一个融合数据生产、真伪验证和价值共创的知识服务空间,为用户提供更加智能精准的数字体验。那么,集成了5G/6G、数字孪生、区块链等技术的元宇宙,为研究型图书馆开启与虚拟世界进行融合的全新方式,各利益攸关方将通过人机共生的途径展开透明、可持续、协同的开放科学实践。但当开放科学的行动领域聚焦于拓展虚拟世界之际,我们也要清醒认识到在虚实融合的世界里,人类依然是主角。数字技术的大规模使用,不能形成对人类主体性的僭越,警惕Deepfakes和Bots等技术滥用所造成恶性事例的影响。研究型图书馆不仅是在开拓知识服务全新的数字化未来,也是在开拓人机交互推动开放科学的新未来。那么,超前探讨“元宇宙+研究型图书馆”如何赋能开放科学,有助于在学理层面填补现有的治理空白,在即将到来的虚实融合世界里缔造负责任的研究型图书馆。

参考文献

UNESCO. Recommendation on open science[EB/OL].[2023-02-20].https://www.unesco.org/en/articles/unesco-sets-ambitious-international-standards-open-science.

LIBER. Open science roadmap[EB/OL].[2023-02-20].https://libereurope.eu/blog/2018/07/03/liber-launches-open-science-roadmap/.

张亚姝.图书馆推进开放科学的策略与实践:《欧洲研究型图书馆协会2018—2019年度报告》解读[J].图书与情报,2019(4):109-114.

李海楠.未来已来 中国元宇宙产业企盼沃土加身[N].中国经济时报,2023-01-23(004).

埃森哲.技术展望2022:多元宇宙,融合共治[R].都柏林:埃森哲公司,2022.

徐路,姜晔,黄静.数字时代研究型图书馆如何赋能知识可持续发展?——“LIBER 2018-

2022发展战略”解读[J].图书馆论坛,2019(1):171-177.

张双志.“区块链+学分银行”:为终身学习赋能[J].电化教育研究,2020(7):62-68,107.

王硕.开放科学环境下图书馆服务实践与思考[J].图书馆工作与研究,2022(4):89-95.

任萍萍.开放科学驱动下研究型图书馆的角色定位[J].图书与情报,2020(2):94-102.

寇蕾蕾,祝忠明,张伶,等.开放科学视域下科研众包平台的功能与服务研究:以Daemo平台为例[J].图书馆学研究,2020(5):59-66.

王海涵,王磊.元宇宙离我们有多远[N].中国青年报,2022-05-17(007).

黄鑫.多地释放超前布局元宇宙信号[N].经济日报,2022-02-22(006).

普华永道.揭秘元宇宙:元宇宙是一种演化,而非一场革命[R].伦敦:普华永道公司,2022.

王祝華.元宇宙离我们有多远?博鳌众咖这样说[N].科技日报,2022-04-25(002).

王永雄.中国“Z世代”青年群体观察[J].人民论坛,2021(25):24-27.

邓建鹏.元宇宙及其未来的规则治理[J].人民论坛,2022(7):33-35.

于兴尚,郭畅,梁艳妃,等.基于5W1H分析法的图书馆智慧服务研究[J].新世纪图书馆,2022(9):5-10.

王伟杰.从虚拟数字人到AR文旅元宇宙落地场景加速打开[N].中国文化报,2023-02-21(007).

(收稿日期:2022-12-20 编校:陈安琪,谢艳秋)