靳三针肩三针加减治疗卒中后肩手综合征临床研究

曹 勇,韩新源,李 晴

(1.陕西省第四人民医院康复医学科,陕西 西安 710043;2.陕西省人民医院康复医学科,陕西 西安 710068)

卒中是以缺血缺氧为主要病理特征的疾病,以中老年患者居多,该病发病迅速,对脑神经系统有一定的损害,且病死率较高,即使成功救治,也容易引起肢体功能障碍,严重影响患者预后[1]。肩手综合征(Shoulder-hand syndrome,SHS)是由于卒中预后不良导致的常见并发症,发病率约15%,若是不及时控制病情,会加快手肌群萎缩速度,直至手指关节完全萎缩,无法正常活动[2]。临床治疗卒中后SHS患者一般采用常规内科治疗联合康复治疗,虽然有一定效果,但是康复进程缓慢,因此,需要寻找有效率更高的治疗手段[3]。目前,西医治疗卒中后SHS主要根据患者的症状进行综合治疗,但是由于个体化的差异,治疗效果不稳定[4]。中医针对神经系统疾病的临床研究较多,尤其针灸效果显著,通过针灸刺激相应的穴位,激发神经细胞的潜能,促进神经系统功能修复。靳瑞教授总结众多学者的针法经验,创立了“靳三针”,该疗法取穴少且精妙,对上肢功能障碍的治疗效果明显,其中,肩三针主要针对肩部疼痛进行取穴治疗,并取得了较好的临床疗效,但在卒中后SHS患者中应用较少[5]。基于此,本研究以靳三针之肩三针为主要针法,并进行临证加减,探讨靳三针肩三针加减辅助治疗卒中后SHS的疗效,以期为卒中后SHS的治疗提供思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2021年6月至2022年6月在陕西省第四人民医院就诊的74例卒中后SHS患者为研究对象,随机分为对照组和治疗组,每组37例。对照组男21例,女16例;年龄38~78岁,平均(62.47±8.25)岁;卒中类型:脑梗死30例,脑出血7例;SHS分期:Ⅰ期19例,Ⅱ期12例,Ⅲ期6例。治疗组男24例,女13例;年龄37~79岁,平均(61.28±8.40)岁;卒中类型:脑梗死29例,脑出血8例;SHS分期:Ⅰ期21例,Ⅱ期9例,Ⅲ期7例。两组性别、年龄、卒中类型、SHS分期等一般资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》要求。纳入患者或者家属对本研究知情并签署知情同意书。卒中诊断标准[6]:发病急骤,病后半身不遂,神志恍惚,偏身麻木,言语謇涩,口舌歪斜;且经影像学检查确诊。SHS西医诊断标准[7]:①手指屈曲受限;②单侧肩手痛,皮温异常升高,皮肤潮红;③未合并周围血管病、感染、外伤。卒中后SHS风痰瘀阻证辨证要点[8]:主症见半身不遂,感觉减退,言语謇涩,口舌歪斜;次症见痰多,舌暗淡,舌苔白腻,头晕目眩,脉弦滑。病例纳入标准:符合上述诊断及辨证标准;年龄≥18岁。排除标准:先天上肢残疾者;脏器功能不全者;既往有颈肩部手术史者;由脑肿瘤等引起SHS者;晕针者;合并精神类疾病者;合并其他肩关节疾病者;合并其他出血性疾病者。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组:予以常规内科治疗联合康复治疗。内科治疗:患者入院后采用营养神经、降血压、降血糖、抗动脉硬化等对症支持治疗。康复治疗:包括正确体位摆放、神经松动、关节松动、滚筒训练、控球训练、推磨砂板训练、反射性抑制模式训练等,20 min/次,1次/d。

1.2.2 治疗组:在对照组基础上予靳三针肩三针加减治疗。常规内科治疗和康复治疗同对照组,后予以靳三针肩三针加减治疗。取穴肩Ⅰ针(肩髃穴)、肩Ⅱ针(肩髃穴向前2寸)、肩Ⅲ针(肩髃穴向后2寸)为主穴,肩前侧痛配合谷和手三里穴;肩后侧痛配天宗、后溪穴;肩内侧痛配尺泽和曲泽穴;肩外侧痛配外关穴;运用捻转手法,肩Ⅰ针直刺1.2寸,肩Ⅱ针直刺1寸,肩Ⅲ针向前腋方向透刺,以肩膀部有酸胀感为宜,留针30 min,后行补泻法,1次/d,5次/周。两组均治疗4周。

1.3 观察指标 ①上肢运动功能:使用Fugl-Meyer上肢运动功能评定量表[9](Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity Scale,FMA-UE)评价上肢运动功能,该量表共33个项目,分数范围0~66分,分数越高,上肢运动功能越好。②上肢疼痛程度:使用视觉模拟量表[10](Visual Analogue Scale,VAS)评价上肢疼痛程度,该量表分数范围0~10分,由患者根据自身的感觉情况进行主观评估,分数越高,疼痛越剧烈。③血液流变学指标:采集患者的空腹静脉血,分离血清,使用全自动血液流变分析仪测定全血高切黏度(High-shear blood viscosity,HBV)、全血低切黏度(Low-shear blood viscosity,LBV)、血小板聚集率(Platelet aggregation rate,PAR)、红细胞比容(Hematocrit,HCT)和血浆黏度(Plasma viscosity,PV)水平。

1.4 疗效标准 根据《中药新药证候及疗效评价》[11]拟定疗效标准。治愈:关节水肿和疼痛不再出现,手部小肌肉正常,关节活动基本受限;显效:关节水肿和疼痛基本消除,手部小肌肉稍微萎缩,关节活动轻度受限;有效:关节水肿和疼痛有所减轻,手部小肌肉稍微萎缩,关节活动明显受限;无效:症状无缓解或加重。总有效率=(总例数-无效例数)/总例数×100%。

1.5 统计学方法 使用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差表示,行t检验或重复测量方差分析;计数资料以[例(%)]表示,行χ2检验;P<0.05表示差异存在统计学意义。

2 结 果

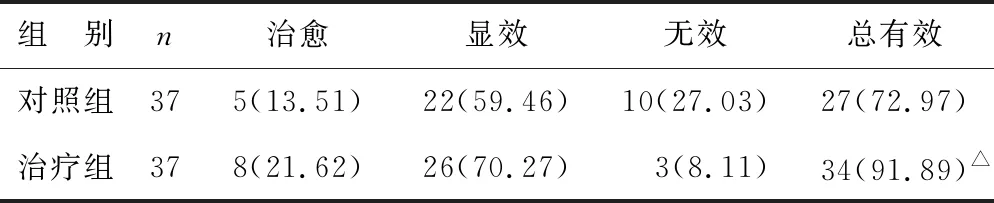

2.1 两组临床疗效比较 见表1。治疗组总有效率为91.89%,高于对照组的72.97%(P<0.05)。

表1 两组临床疗效比较[例(%)]

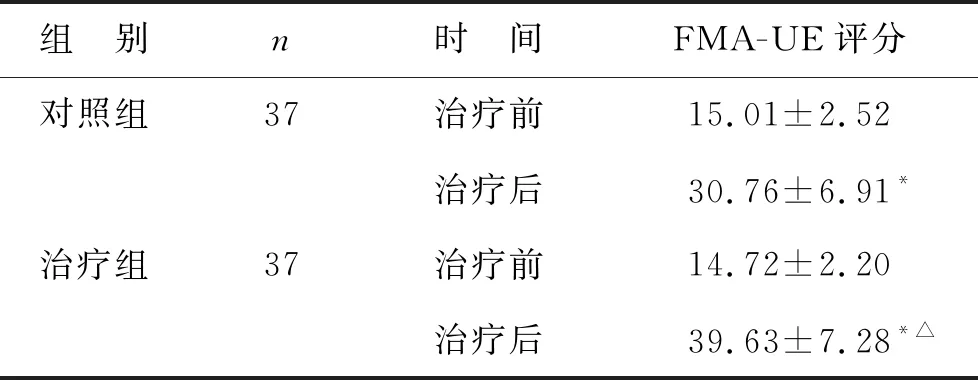

2.2 两组治疗前后上肢运动功能比较 见表2。治疗前,两组FMA-UE评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组FMA-UE评分升高,且治疗组高于对照组(均P<0.05)。

表2 两组治疗前后FMA-UE评分比较(分)

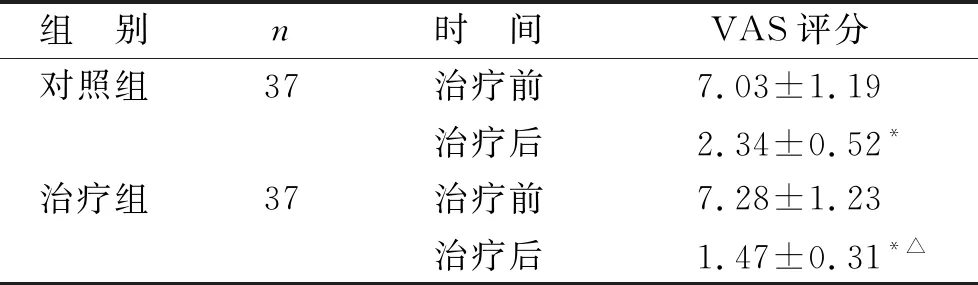

2.3 两组治疗前后上肢疼痛程度比较 见表3。治疗前,两组VAS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组VAS评分降低,且治疗组低于对照组(均P<0.05)。

表3 两组治疗前后VAS评分比较(分)

2.4 两组治疗前后血液流变学指标比较 见表4。治疗前,两组HBV、LBV、PAR、HCT和PV水平比较差异无统计学意义(均P>0.05);治疗后,两组HBV、LBV、PAR、HCT和PV水平低于治疗前,且治疗组HBV、LBV、PAR、HCT和PV水平低于对照组(均P<0.05)。

表4 两组治疗前后血液流变学指标比较

3 讨 论

卒中后SHS早期以手部肿胀、肩部疼痛为主,随着疾病的进展,手部肿胀逐渐缓解,肩部和手部开始出现自发性疼痛,后期疼痛消失,末梢神经功能丧失,上肢功能出现障碍[12-13]。西医对于卒中后SHS病因尚未明确解释,推测与交感神经受损有关,临床多通过神经营养药物和康复训练等促进神经功能恢复,然而疗效并不稳定[14-15]。康复训练为常规治疗的主要方法,通过刺激患侧肢体肌肉,锻炼周围肌群活动能力,促进静脉回流,减轻肩、手水肿和疼痛,同时正确的肢体摆放有利于本体获得感觉刺激,提高上肢肌肉张力和平衡能力,从而修复患肢功能[16]。但有研究指出,50%以上的卒中后SHS患者在常规治疗中,由于疼痛、水肿症状,无法严格参与康复训练,导致康复效果降低,上肢运动功能恢复缓慢[17]。因此,探索卒中后SHS治疗的有效方法,对改善患者预后具有重要意义。

中医并无“肩手综合征”病名,但有关SHS的临床表现早有文献描述,如《灵枢·经脉》中写到“肩似拔”“臑似折”,《灵枢·刺节真邪》指出“营卫失调,邪气独留,引起偏枯”,由于SHS症状和痹证相似,因此,将卒中后SHS归为“痹证”范畴[18]。中医认为,由于“痰浊”“肝风”等因素,致使脑窍失养,气机运行不畅,难以沟通肢体,可见肢体不遂,日久则气血亏虚,脏腑阴阳失衡,经脉阻塞,水湿停滞,肌肤经脉无法濡养,痰湿互结,深入骨骱,根深无法消除,可见肩、手疼痛和水肿,故该病的基本病机为气血瘀滞、经脉阻塞[19]。靳氏肩三针以肩髃穴为中心,再前后2寸各开一穴,三穴相互配合,可以促进气血运行,疏通经络,在肩部疾病的治疗中广泛应用[20]。张利华等[21]研究发现,靳三针治疗缺血性脑卒中后SHS,可以明显减轻临床症状。本研究结果显示,治疗后治疗组总有效率为91.89%,高于对照组的72.97%,且治疗组FMA-UE评分高于对照组,VAS评分低于对照组,说明靳三针肩三针加减辅助治疗可以提高疗效,增强上肢运动功能,减轻上肢疼痛。肩髃穴为阳跷脉交会之处,同时也是手阳明经脉气发之所,针刺该穴,能促进脑垂体分泌内源性镇痛物质,缓解肩、手疼痛,还能发挥行气活血、舒经通络的作用,降低肩、手部组织炎症反应,消除肿胀[22-23]。肩Ⅱ和肩Ⅲ针穴位列肩前、后区,二穴为伍可以活血化瘀,且暗含前后夹击之意,有助于消肿止痛。三穴合用,可以促进肩、手部经气畅通,加快气血运行,从而实现通而不痛的效果。本研究中,治疗后治疗组HBV、LBV、PAR、HCT和PV低于对照组,提示靳三针肩三针加减辅助治疗能改善血液流变学指标。从现代医学解剖结构来看,肩三针三处穴位居于三角肌,而三角肌为肩关节主要肌肉活动区域,可以帮助完成肩关节外展等动作,同时也是肩周主要神经走行处,针刺肩三穴能强烈刺激肩部神经、肌肉及组织,可以有效促进患处血液流动,增强组织新陈代谢,从而改善血液流变学[24-25]。

综上所述,在常规内科治疗联合康复治疗的基础上,予以靳三针肩三针加减辅助治疗卒中后SHS能有效提高临床疗效,增强上肢运动功能,减轻上肢疼痛,改善血液流变学。本研究样本量不足,数据可能存在偏倚,后续将扩大样本量进一步研究。