我国家庭婴幼儿照护支持制度的反思与完善

林艳琴 林禛雨

一、研究背景

自2016 年以来,我国人口自然增长率连续五年呈下降趋势,2021 年人口自然增长率为0.34‰,①国家统计局,《中华人民共和国2021 年国民经济和社会发展统计公报》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20220227_1827960.html,2022 年2 月28 日。新生人口的骤减作为老龄化社会的一端已成为亟待关注和解决的社会问题。生育成本在一定程度上加重适龄夫妻的生育顾虑,致使其生育意愿降低,新生人口规模逐年缩减。习近平总书记在党的十九大报告中首次提出要在“幼有所育”上不断取得新进展(习近平,2017)。2019—2021 年间,国家已出台或修改二十余份与婴幼儿照护密切相关的政策文件(国家卫健委人口监测与家庭发展司,2021)。2021 年修订的《中华人民共和国人口与计划生育法》(以下简称《人口与计划生育法》)首次将加强婴幼儿照护服务写入法律,确立了各级政府婴幼儿照护的支持和指导责任。习近平总书记在2022 年10 月16 日召开的中国共产党第二十次全国代表大会上所作的报告中也提到要建立生育支持政策体系,实施积极应对人口老龄化国家战略。①习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告,新华网,http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm,2022 年10 月25 日。为此,对婴幼儿照护支持开展研究成为现实需要。

纵向回顾新中国成立以来我国婴幼儿照护支持领域,经历了“社会为主”到“家庭为主”再到“社会与家庭兼有”的阶段性变迁。当前,国家注重建设普惠性婴幼儿照护支持体系,在家庭照护和社会托育领域均出台系列支持政策,着力实现家庭与社会共同发挥育儿作用的新局面。但现阶段我国婴幼儿托育服务总体尚不成熟,2019 年全国人口与家庭动态监测调查数据显示,对托育服务有刚性需求的3 岁以下婴幼儿家庭仅占总样本的27.6%,且多为2—3 岁婴幼儿家庭(贺丹、庄亚儿、杨胜慧,2021)。由此可见,在儿童0—3 岁的婴幼儿阶段,家庭依然是承担婴幼儿照护功能的基本单位,对于家庭内部照护的支持是提升婴幼儿照护质量的重点方向。

进入新时代,家庭内婴幼儿照护面临的最大挑战是:在传统的性别分工被打破后,越来越多的女性进入劳动力市场,双薪养家模式逐渐成为主流,而家庭内部新型分工秩序尚未建立,婴幼儿照护在核心家庭内出现责任的倾斜和空缺。首先,家庭内部对于育儿成本的分担并不完全平衡,女性在兼顾家庭与事业的同时,较大程度上承担着照护活动。调查显示,在孕产成本已由女性承担的基础上,63.7%的婴幼儿家庭仍由母亲负责婴幼儿照料(第四期中国妇女社会地位调查领导小组办公室,2021),致使大量女性被迫中断就业;家庭生育支持政策对女性的倾斜和对男性照护职责的忽视,进一步加重了就业性别歧视。其次,照护一名婴幼儿所需的基础成本与一位普通劳动者参与社会生产所能创造的价值具有等值性,生活水平和父母学历的提升也促进了婴幼儿早教支出的攀升,从而导致部分家庭难以负担。2020 年某调查显示,有50.49%的家庭每月的育儿成本在2000 元以上,这一支出水平已超过了当年我国家庭平均可支配收入的一半,有9.9%的家庭育儿支出每月超过5000 元(洪秀敏、朱文婷,2020)。另外家庭结构的小型化也致使其抵御风险的能力下降,女性一旦因孕产和照护停工,家庭收入立即缩水,而婴幼儿成长需要大量开支,将给家庭造成严重经济压力;若女性选择及时返岗提升家庭经济水平,婴幼儿则无人照料。最后,为兼顾经济收入与婴幼儿照护,祖辈协助照料几乎成为普通家庭的唯一选择。但祖辈照护的科学性有待考量,部分祖辈的溺爱可能对婴幼儿成长造成负面影响。此外,祖辈照护受老人身体因素的制约具有不稳定性,过度照护导致的健康受损可能使双薪家庭老幼两端同时失守,增加家庭负担(杨菊华,2018)。上述困境成为当前制约家庭内部生育和照护的主要原因。

因此,如何基于原有育儿理念、立足现有人口国情对家庭内部生育行为进行正向调节与支持,日益成为亟待解决的现实问题和缓解生育率低迷的关键因素。本研究以家庭婴幼儿照护政策支持程度的渐进性为脉络,通过梳理我国在家庭婴幼儿照护支持领域的现行制度体系和具体举措,分析基础保障性措施、福利发展性措施、环境营造性措施在保障和支援家庭育幼过程中存在的问题,为完善我国家庭婴幼儿照护支持制度提出可行性建议。

二、已有文献回顾

世界卫生组织、联合国儿童基金会和世界银行等组织于2018 年共同发布了《儿童早期发展培育关怀框架》①World Health Organization, United Nations Children's Fund, World Bank Group.The Nurturing Care Framework for Early Childhood Development: A framework for helping children survive and thrive to transform health and human potential.2018, https://nurturing-care.org/ncf-for-ecd.,关注0—3 岁这一阶段儿童的早期成长发展。报告提出,养育照护(Nurturing Care)是指“一个由照护者创造的环境,以确保儿童身体健康和营养,保护他们免受威胁,同时给予儿童情感上的支持和回应,为他们提供早期学习的机会。”并将“良好的健康、充足的营养、安全保障、回应式照顾、提供早期学习机会”作为3 岁以下婴幼儿养育照护的核心组成部分(World Health Organization, 2018)。关于家庭婴幼儿照护的概念有广义狭义之分:狭义的家庭婴幼儿照护是指,以家庭作为3 岁以下儿童照护活动的直接供给者,也即由家庭成员承担上述照护职责;广义的家庭婴幼儿照护还包含家庭成员虽不直接行使照护行为,但作为照护费用的主要承担者的情形。本研究关注的婴幼儿主要指3 岁以下儿童,采用狭义的家庭婴幼儿照护定义。

近年来对于家庭婴幼儿照护服务政策和支持措施的研究呈现出蓬勃发展的态势和多元的研究视角。比较研究视角下,基于对我国婴幼儿照护发展历史的回顾和反思(胡马琳,2022),以及通过同经济合作与发展组织(OECD)各国(江夏,2021)的比较研究,学者们普遍认为,应在我国构建普惠性的婴幼儿照护体系。理论分析视角下,主要是以家庭主义福利模式(蔡迎旗、陈志其,2021;黄玉琴、萧易忻,2017)、新制度主义(李相禹、彭茜,2022)等多种理论为依据,探讨各类政策工具在不同背景下的效用,阐释多元主体协调发挥作用的重要价值。需求导向视角下,通过家庭婴幼儿照护服务需求的实证研究(洪秀敏、朱文婷、陶鑫萌,2021;石智雷、刘思辰,2020)和类型化分析(方英,2022),设计有针对性的政策回应差异化照护支持需求。框架建构视角下,部分研究根据一定的逻辑规则对相关政策要素进行分类,构建出“理念—任务—工具”(邓和平、蔡迎旗,2022)、“分配—供给—传递—财务”(杨琳琳,2020)等分析框架,以此为基础对现有政策措施进行评估。在具体支持措施的研究方面,有关基础保障性措施的讨论多集中于对工作与家庭、两性平衡的关注(房莉杰、陈慧玲,2021;李向梅、万国威,2019),希望通过改进生育假期、生育津贴的成本负担情况减轻“母职惩罚”(彭春婷等,2019),推动基础保障性措施由“生产支持”功能向“生育支持”功能转化(杨菊华,2019)。目前对于国内福利发展性措施的解读和分析较少,许多研究借鉴域外相关国家的发展性育儿支持经验,对我国福利发展性措施体系的建设和完善提出了加大财政投入、强化政策间配合、把握合理干预时机等建议(周慧、李放,2018;王颖、孙梦珍,2017)。环境营造性措施领域,具有互助性质的“家庭式托育”和互助育儿机构为婴幼儿提供了积极的、模拟家庭的早期成长环境,增强婴幼儿家庭间的交流互惠(马瑜骏,2021;许怡、辛荣,2021);社区家庭教育指导、育儿活动在城乡社区内有广泛需求,但供给方式和质量尚有改进空间(鞠佳雯、袁柯曼、田微微,2022;黄娟娟,2020)。

综上可知,学界对家庭婴幼儿照护支持制度政策的研究极为广泛,切入点各有所异,为本研究提供了自上而下与自下而上皆具、整体与微观兼备的丰富视野和立体思路。但已有研究更多关注支持政策与政策外各要素的联系,未能从政策自身的逻辑视角与发展体系出发对家庭婴幼儿照护支持制度进行分析。

因此,本研究聚焦于支持制度本身,以支持程度由浅至深为线索,从家庭婴幼儿照护领域的基础保障性措施、福利发展性措施、环境营造性措施入手,梳理这三方面需要完善的内容,同时借鉴相关国家的经验,为补足我国家庭婴幼儿照护领域相关制度提供可行性建议。

三、我国婴幼儿家庭照护领域支持现状

为改善低生育率现状和实现可持续发展,国家以更加积极的态度支持和保障生育。当前我国婴幼儿家庭照护支持制度已涉及基础保障、福利发展、环境营造全领域,但在面对“双职工家庭”模式带来的现实困境时,现行支持制度尚有不足,有必要对其成因进行分析与解读,以寻求提升的空间与路径。

(一)目前我国家庭婴幼儿照护支持体系

纵观我国家庭婴幼儿照护支持体系可以看出,不同程度的支持举措处于不同的发展阶段:基础保障性措施起步较早,已形成较为成熟的模式,并随着社会发展不断改良进化;福利发展性措施尚处于初级探索阶段,有较大的灵活性和发展空间;环境营造性措施则由基层和国家政策共同发力推动,有较强的活力和创造力。三者面临不同的发展选择,共同构成我国家庭婴幼儿照护的支持体系。

1.我国家庭婴幼儿照护支持体系概述

家庭婴幼儿照护支持制度是指一切对养育行为进行有效帮助的制度安排,深入婴幼儿成长的全过程与各方面(见图1)。具体而言,包含基础保障性措施、福利发展性措施、环境营造性措施,三者在支持主体与内容上是层层递进的关系。基础保障性措施具有典型的补偿性,支持对象是作为生育责任直接承担者的夫妻双方,意在弥补生育者因生育行为造成的损失,为生育者身体健康的恢复提供医疗服务与假期,为生产照护行为提供时间以及与时间对应的收入补偿。福利发展性措施则从保障生育责任直接承担者的基本权益扩展到使婴幼儿家庭享有体面和有尊严的生活,强调通过相应的措施实现家庭生活质量和发展水平的提升。环境营造性措施着眼于家庭和小社群的协同、社区到全社会的联结,强化全社会婴幼儿照护责任共担的合理性,旨在建立生育友好型社会。

图1 我国家庭婴幼儿照护支持制度体系

2.较为成熟的基础保障性措施

我国家庭婴幼儿照护支持领域的基础保障性措施主要由生育医疗费用保险待遇、生育假与生育津贴三部分内容构成。生育医疗费用保险待遇主要指由生育保险基金负担与生育相关的医疗支出;生育假是指生育责任承担者基于生育行为享有的假期,具体包含产假(母亲)、陪产假(父亲)、育儿假(夫妻双方);生育津贴是对生育休假期间无法取得工资收入的经济补偿。基础保障性照护支持举措早在新中国成立初期即已建立,①《中华人民共和国劳动保险条例》(1951 年2 月26 日政务院公布)。后根据时代特征与需求变化历经数次改革,向帮助婴幼儿家庭成长发展、保障妇女儿童权益的目标持续推进。

生育医疗费用保险待遇方面,2019 年,为提高生育保险的参保率、改变生育保险缴费率低的状况,国务院办公厅发布《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发〔2019〕10 号),明确将生育保险和职工基本医疗保险合并实施,统一征缴、管理和支出。两险合并后,未实现稳定就业的女性也可通过参加职工基本医疗保险、新型农村合作医疗制度、城镇居民基本医疗保险享受生育医疗费用待遇,其适用范围进一步扩大。

生育假方面,《女职工劳动保护特别规定》第7 条规定了女职工98 天的基础产假;2021年修正后的《人口与计划生育法》第25 条规定,符合法律法规规定生育子女的夫妻,还可获得延长生育假的奖励或者其他福利待遇,同时鼓励有条件的地方设置父母育儿假。在国家生育政策的指引下,各地更加注重性别平等与家庭均衡发展,增设了7—30 日不等的男性陪产假、护理假以及父母双方每年5—10 日的育儿假。同时,部分地区为女性提供额外的生育假期,延长后的女性生育假可达到98—180 日。对于延长部分的假期,各地有不同的称谓,如“生育假”“奖励假”“延长产假”等。目前多数地区将延长生育假的性质认定为产假,同时也可享受生育津贴待遇。

关于生育津贴,其来源主要为用人单位缴纳的保险费用,从职工基本医疗保险基金中支付,给付方式主要为单位统一申领或先行垫付,①《海南省城镇从业人员生育保险条例》第十八条、《珠海市人力资源和社会保障局关于调整珠海市职工生育保险生育津贴发放方式有关问题的通知》(珠人社〔2017〕50 号)。也有部分地区允许参保女职工直接向保险经办机构申领。②《北京市社会保险基金管理中心关于申领生育津贴与自选代发银行的通知》(京社保发〔2015〕45 号)。法律规定,任何单位不得因怀孕、产假、哺乳等情形降低女职工的工资;已参加生育保险的,生育津贴由生育保险基金支付;未参加生育保险的,用人单位按照女职工产假前工资的标准支付。③参见《中华人民共和国妇女权益保障法》(2018)第27 条、《中华人民共和国社会保险法》第54 条、《女职工劳动保护特别规定》第8 条。目前生育津贴以“用人单位上年度职工月平均工资”为基准进行支付,可能导致部分职工取得的生育津贴低于或高于原工资。因此,多地依据“不得降低孕产期间女职工工资”的法律规定,要求女职工产假休假期间享受的生育津贴低于该职工原工资的,用人单位应当补足相应差额。

3.初级探索中的福利发展性措施

福利发展性措施是提升性的政策机制,其表现形式应具有多样性,支持时间应具有阶段性,作用领域应具有多面性。具体而言,家庭婴幼儿照护支持领域的福利发展性措施有多种分类模式:根据支持方式可分为实物给付和政策支持;根据作用对象差异可分为儿童支持措施和家庭(照护人)支持措施;根据适用的情景和领域可分为通用型措施和专项性措施;根据持续的时间可分为一次性措施和长期性措施。就目前而言,我国福利发展性照护支持措施尚处于起步阶段,国家和地方正陆续出台相关举措,在涉及婴幼儿照护支持的多个领域进行积极尝试。

税收减免是福利发展性措施的重要形式。2022 年3 月19 日国务院发布了关于设立3 岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知,规定纳税人照护3 岁以下婴幼儿子女的支出可按每名婴幼儿每月1000 元的标准定额扣除,该通知一定程度上切实缓解了家庭育儿经济压力,体现国家对生育的支持。此外,地方各级政府也对家庭婴幼儿照护支持领域的福利发展性措施进行了有益的探索。

当前我国家庭婴幼儿照护支持领域福利发展性措施的对象主要为二孩、三孩家庭(托育领域除外),主要集中于一般通用领域以及托育和住房两类专项领域。实物方面,长期金钱补贴和短期金钱补贴兼有,补贴金额根据各地经济发展水平存在一定的差异。具体而言,各地通用领域0—3 岁二孩的育儿补贴总额在2000—18000 元之间,三孩在7400—30000 元之间;托育领域补贴在1000—12000 元之间(以入托时间为1 年计算);住房补贴为200—500元/平米不等。政策方面优惠则相对较少,且更多集中于住房领域,主要体现为购房贷款额度的提升与租房的优先选择权。

4.具有活力的环境营造性措施

环境营造性措施的建立与发挥社区集合力量具有紧密的联系,社区作为国家与民众互动和福利传递的基本界面,具有信息充分、激励充足、回应性强等方面的突出优势(张秀兰、徐晓新,2012)。鼓励社会力量依托社区为家庭提供婴幼儿照护支持,有利于构筑和谐、互惠、共助的社会关系。环境营造性照护支持措施既表现为社区内部居民间的合作协助育儿,也包含社区在国家政策指引下为居民提供的照护支持。

社区居民间的合作协助集中体现于互助式育儿模式。互助式育儿是指几名社区居民结成共同体轮流照护群体内婴幼儿的自发性育儿模式,通常采用短期临时、轮流互助等方式,相互提供婴儿照料服务及养育支持。原始形态的互助育儿即为现实生活中常见的亲友邻里间的临时帮带行为,随着快节奏社会持续压缩个体时间,小规模互助的局限性日益凸显,在居民自发探索和社区支持的共同作用下,互助育儿共同体的规模不断拓展。根据发起者的不同,我国现阶段社区互助式育儿主要有以下四种形态(见表1):

表1 我国现阶段社区互助式育儿类型①肖瑶.在上海,外地妈妈们抱团养娃,https://mp.weixin.qq.com/s/QU78pOfYQcRQXRw1zYU7dQ,2021 年8 月23 日。孙彦川.社区有个互助式育儿中心[N].中国社会报,2020-08-18.罗苏,陈建霞.共享家长 互助带娃[N].中国人口报,2022-08-03(004).许怡,辛荣.流动中妇女的母职实践与主体重塑[J].社会发展研究,2021,8(04):81-102+241.

从实践中可以看出,社区互助式育儿是婴幼儿照护领域实现资源整合、构建和谐邻里关系的积极探索,将“家庭照护”的外延由自己家扩展到其他家庭、社区大家庭,以“置换”为核心模式进行运作。

外部环境建设方面,国务院办公厅2019 年颁布的《关于促进3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》提出,加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度是主要任务,应建设婴幼儿照护服务配套服务安全措施,加强与社区卫生、文化、体育等设施衔接,创造安全、适宜的环境。②《国务院办公厅关于促进3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》(国办发〔2019〕15 号)。《中国儿童发展纲要(2011—2020 年)》提出要在90%以上的城乡社区建设一所儿童之家的发展目标,旨在为儿童及其家庭提供教育、卫生、游戏、娱乐、社会心理支持和转介等综合性服务;《中国儿童发展纲要(2021—2030 年)》进一步要求提升儿童之家的建设管理与服务水平,并提出构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系,家长学校或家庭教育指导服务站点深入95%的城市社区和85%的农村社区。①《国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知》(国发〔2011〕24 号)、《国务院关于印发中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知》(国发〔2021〕16 号)。杭州目前已出台全国首个婴幼儿照护服务设施配建办法,明确规定了服务设施的覆盖半径应小于等于300 米、配建比例与指标等具体要求。②《杭州市婴幼儿照护服务设施配建办法》(杭卫发〔2022〕61 号)。各地儿童之家与家庭教育指导服务站的建设与融合也在不断强化,一项基于我国9 个省份的调研结果显示,38.6%的婴幼儿家长接受过来自社区家庭学校、服务站、儿童之家提供的家庭教育指导(鞠佳雯、袁柯曼、田微微,2022)。

(二)我国家庭婴幼儿照护支持制度中存在的问题

婴幼儿作为社会未来的中坚力量,其数量直接影响社会人口结构,其生存和发展质量深刻影响社会人力资本储备。国家通过保障生育、增加发展性福利、推动营造良好社区育儿环境等措施积极支持婴幼儿成长照护,探索可持续发展路径,但在政策落地实施的过程中,尚存在覆盖面与平衡性不足、效用性有待提高、主动性和引领性欠缺等问题。

1.基础保障性措施覆盖面与平衡性不足

国家和社会有义务在怀孕、分娩、哺育、照料等生育环节为生育责任承担者提供基础性物质帮助。然而目前基础保障性措施尚有适用范围狭窄、给付缺乏合理性、过度强化母职责任、制度设计存在矛盾等问题,需要借助法律等进一步解决和完善。

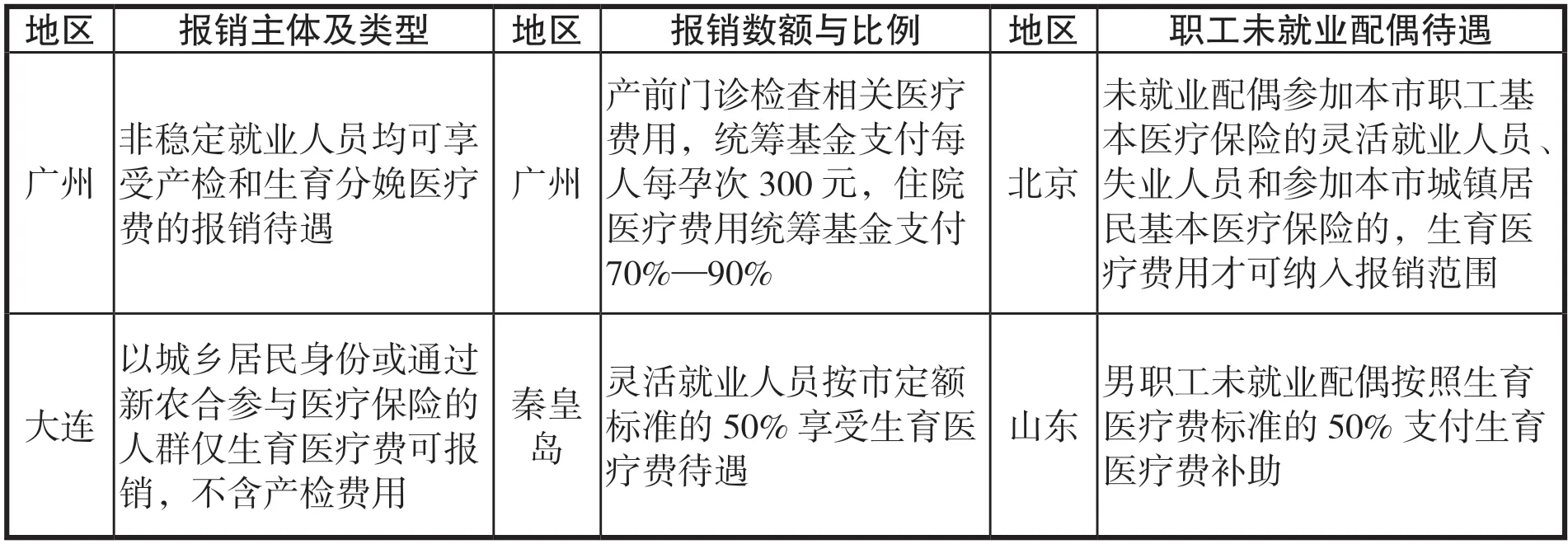

在生育医疗费用保险待遇方面,尽管相应改革确有成效,但给付方式混乱、地区制度差异大等问题依然存在。两险并轨后,部分地区生育医疗费用的给付方式由保险经办机构与定点医疗机构直接结算;③《山东省企业职工生育保险规定》(2022)第十七条。也有地区仍需参保职工将相关单据证明报送至单位,通过单位申报和发放,或由职工个人向保险机构申请报销。④《湖南省医疗生育保险服务中心关于省本级生育津贴和一次性生育补助金待遇申领实行承诺制办法的通知》(湘医保中心函〔2021〕12 号)、《上海市医疗保障局、上海市财政局、上海市卫生健康委员会、上海市人力资源和社会保障局关于进一步做好生育保险有关工作的通知》(沪医保规〔2021〕9 号)。各地对于“非稳定就业人员有权享有的生育医疗费用待遇”也存在不同理解(参见表2)。

表2 各地生育医疗费用保险待遇实施情况对比①《广东省职工生育保险规定》(广东省人民政府令第287 号)、《广州市城乡居民社会医疗保险办法》(穗府办规〔2021〕14 号)、《大连市合并实施生育保险和职工基本医疗保险工作方案》(大医保发〔2019〕127 号)、《大连市医疗保障局关于大连市城乡居民医疗保险门诊医疗费用统筹支付有关问题的通知》(大医保发〔2019〕109 号)、《秦皇岛市职工基本医疗保险和生育保险市级统筹实施细则》(秦政办规〔2021〕1 号)、《山东省企业职工生育保险规定》(2022)、北京市人力资源和社会保障局.全职太太生育可享啥待遇?, http://rsj.beijing.gov.cn/xwsl/mtgz/201912/t20191206_935975.html, 2016 年2 月26 日。

在生育假方面,过长的产假可能弊大于利,会使得女性工资待遇降低、重返职场困难,导致其在劳动力市场处于不利地位。实际上,法定的14 周产假已足够使女性各项身体机能得到恢复,延长产假带来的生育津贴增长以及“多不退少补”的申领原则,增加了企业支出负担。用人单位作为社会的重要构成部分,固然应当为社会的有序更迭承担一定责任。但作为逐利的“理性经济人”,如对用人单位特别是企业类用人单位加以过重职责,可能会导致其用其他方式降低或减轻负担,最终造成对劳动者法定权利的减损。

在生育津贴方面,除资金负担不合理外,还面临给付范围狭窄、给付方式不当的问题。两险合并虽扩大了生育医疗费用待遇的适用范围,但非稳定就业女性仍无法享受生育津贴。生育津贴的价值目标是补偿女性生育休假期间的收入,使其不因生育行为失去生活来源而陷入经济困境。遗憾的是,现行制度将“收入”理解为以劳动关系为核心取得的“工资收入”。随着新业态经济蓬勃发展,大量女性成为灵活就业人员,获取经济收入的途径不限于传统的劳动关系,以“具有劳动关系”作为享有生育津贴的前提条件不符合时代趋势,最终将可能损害妇女自由发展与择业的权利。生育津贴主要经由单位支付可降低社保经办机构行政压力,同时便于核实用人单位生育保险费缴纳情况;但也容易使单位与职工间发生纠纷,如单位在经济紧张时可能扣减职工生育津贴,或延迟发放生育津贴,致使职工领取生育津贴受阻。

2.福利发展性措施效用有待提高

目前我国福利发展性措施处于持续推进阶段,各地正陆续出台相关举措。根据对现有福利发展性照护支持政策的梳理,可初步得出以下结论:第一,主要以家庭为单位,但过于笼统。各项措施面向家庭施行符合婴幼儿照护家庭支持的基本定位,但对于“家庭”的内涵和外延界定不明确,大多数政策倾向于整体、宽泛支持,与现状结合的紧密度有所欠缺,没有充分考虑到低龄婴幼儿父母倾向于在家庭内照护、育儿嫂的辅助和参与、祖辈隔代照料比例高①截至2019 年年末,中国0—3 岁幼儿白天主要由祖辈照看的比例为33.82%,此外还有相当数量的祖辈进行辅助性日间看护。参见程杰,曲玥,李冰冰.中国0—3 岁托育服务需求与政策体系研究[M],北京:中国社会科学出版社.2021.由于照护责任繁重增加身心负担、老年人对自由生活的追求提升,近年来祖辈的照护意愿有所降低。参见李芬,风笑天.照料“第二个”孙子女?——城市老人的照顾意愿及其影响因素研究[J].人口与发展,2016,22(04):87-96.等情况,在落实到具体主体上尚有可改善的空间。第二,支持方式显著,但缺乏一定灵活性。各地在经济补贴的方式中均明确了补贴金额,有利于政策的明晰和落实。但也存在趋于模板化的弊端,对不同经济条件的群体,同一数额具有不同价值,应更多考虑到群体差异性。第三,支持领域较为集中,总体范围相对狭窄。加强托育支持是婴幼儿照护服务的重要举措,住房是每个家庭的基础性问题。但母婴健康、婴幼儿成长也是民众关注的重点领域。关于此,云南省对于新生儿的意外伤害保险补贴倒是提供了新的良好思路。②参见中共云南省委、云南省人民政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》第十五条:2023 年1 月1 日至2025 年12 月31 日,对新出生并户口登记在云南的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50 元参保补贴。

总体而言,我国家庭婴幼儿照护支持领域福利发展性措施仍呈现出碎片化、零散化趋势,过于笼统、缺乏灵活性、适用领域狭窄等缺陷致使相关发展支持举措的效用成疑,全国性、系统性的制度有待进一步完善。

3.环境营造性措施亟需引导

社区互助式育儿在探索婴幼儿照护新模式、激发社区活力的同时,也面临着家庭意愿、服务质量、安全风险三大问题。互助式育儿得以长期存续的实质是在熟人社会背景下并以邻里信任关系为基础,具有典型的私人性与自治性。现代社会人员流动速度快,邻里间信任感脆弱,完全由陌生家庭构成的群体难免对其他家庭的照护能力、服务质量产生疑虑,影响互助关系的建立。传统的点对点临时帮带行为属于公民个体间的委托行为,而互助团体、互助中心内可能出现一名照护者需同时照料多名婴幼儿的情形,主体和法律关系更加复杂,照护风险也随之提升。

社区作为连接国家和居民的纽带,是居民理解国家政策最直接的窗口。国家政策为家庭婴幼儿照护提供了各项优惠与支持举措,均需依靠社区落实和传播。同时,社区也是政府回应居民需求最前端的平台,应为家庭婴幼儿照护创造良好、安全、宜居的条件和环境。当前,我国社区建设和治理水平具有较大的地区差异。以儿童之家的建设情况为例,2019 年浙江省已有81.8%的村(社区)建有儿童之家,同年贵州省的村(社区)儿童之家覆盖率仅为36.8%。③浙江省统计局,《浙江省儿童之家建设状况调研报告》,http://tjj.zj.gov.cn/art/2020/11/10/art_1229129214_4175153.html,2020 年11 月10 日。贵州省妇女联合会课题组,《贵州省城乡社区儿童之家建设及运行模式、成效、问题与建议》,https://mp.weixin.qq.com/s/EXH7pQPmW9PVVnh5SkrasA,2020 年6 月23 日。城乡社区在婴幼儿照护支持中面临的问题也有所不同:乡村或城乡结合地区对早教育儿用品的配备尚不齐全(罗娟等,2020),或存在虽有硬件设施但不开放、缺乏专业人员组织开展活动等情况。城市社区有较为完善的配套设施和相对丰富的婴幼儿家庭教育支持资源,如儿童游乐设施、亲子活动中心、培训讲座、邻里沙龙会等,但相关资源未得到有效的开发与利用,所办活动与家庭需求匹配度不足(王文洁等,2021)。各类家庭对于在照护阶段获得更多政策指引和知识教育都有着较高的期待(石智雷、刘思辰,2020)。

(三)我国家庭婴幼儿照护支持不足的原因

综上可知,我国目前的家庭婴幼儿照护支持制度体系在面对人口红利衰退、家庭照护条件缺失、婴幼儿照护成本不断攀升等普遍性社会问题时,尚不足以回应社会期待家庭需求。究其原因,当前各项举措虽有鲜明的制度框架和明确的预期目标,但在手段与目的联结的过程中缺少实行步骤和具体细则,并集中体现在政策制定、制度串联、资源挖掘三个环节中,具体如下:

第一,政策制定存在一定的僵化和粗放现象,缺乏灵活性与针对性。2021 年国家发展和改革委员会等印发的《“十四五”公共服务规划》(发改社会〔2021〕1946 号)已明确婴幼儿照护服务模式由选择性向普惠性转变。由于婴幼儿照护的普惠性服务还处于初探阶段,供给方面较为粗放、适用统一规则,未能根据各个家庭的特殊性进行动态调整。以一般性育儿补贴为例,目前各地对二、三孩的补贴为2000—10000 元不等。《中国统计年鉴2022》数据显示,2021 年20%低收入组家庭人均可支配年收入为8332.8 元,20%高收入组家庭人均可支配年收入为85835.8 元,①国家统计局,《中国统计年鉴2022》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2022/indexch.htm.统一的补贴金额将导致相应制度对于低收入群体吸引力较大、高收入群体吸引力欠缺的不平衡状态。现行政策虽对于育儿各方面均有所涉及,但相应的制度设计较为单薄,难以满足家庭照护的实际需求。如温州某社区开展的育儿支持活动以疫苗防治宣传和早期教育知识讲座为主,占比为68.13%;但该社区家长最期望的社区支持方式为线下亲子活动却仅占32%(王文洁等,2021),导致活动整体收效较低,难以有针对性地对家长的照护困惑进行解答。

第二,制度措施间联动配合不足。单独的生育支持政策的作用是有限的,但如能够与就业等其他社会经济因素配合,可产生更大的影响力(Miljković, Dragan and Anna Glazyrina,2015)。现行基础保障性照护支持措施在生育假、生育津贴、反就业歧视之间存在一定程度上的割裂,强调对女性身体的保护而忽视了女性价值实现和就业机会保留的需求,产假时间的设定和用人单位沉重的生育津贴负担对女职工参与劳动的合法权利造成一定的损害。有研究显示,产假时间为6—12 个月的女性就业中断的几率是产假时间为3—5 个月的女性的4.617 倍(李芬,2018)。因此,在政策设计施行过程中,应当注重可能产生的连锁制度影响,建立综合保障力度最大化的支持体系。

第三,对社会资源的挖掘和支持不足。支持措施的成功落实需要足够的人力、资金、技术支持。由于家庭的私人性,国家和政府难以进行直接性照护协助,家庭内短时照护人员的空缺问题亟待解决。重庆市一项调查显示,有62.8%的照护者认为“没人照顾或照顾人手不足”是育儿困难的原因(彭鲜、崔淑婧,2019)。而在家庭、市场、国家之外,非营利组织和民间团体也是婴幼儿照护服务支持体系的重要组成部分。实践中社会组织参与协助流动人口聚集社区开展育儿活动以及帮助社区居民自发形成互助育儿团体的探索已经初有成效,国家和政府尚未将此类社会资源规范整合并吸纳至家庭婴幼儿照护支持体系之中。

四、家庭婴幼儿照护支持制度的域外经验

受到社会发展变革和家庭结构变迁的影响,儿童照护的赤字问题在全球范围日渐突出,成为各国面临的普遍性社会风险。为适应不同阶段的社会情况和现实需求,各国持续调整和发展家庭婴幼儿照护支持理念,实施系列举措以改善家庭婴幼儿照护支持体系。本文期待通过梳理域外家庭婴幼儿照护支持的理念发展和具体措施,为我国家庭婴幼儿照护支持制度的完善优化提供经验借鉴。

(一)域外相关国家家庭婴幼儿照护支持理念的发展

国际范围内,家庭婴幼儿照护支持理念处于不断发展的过程中。二战前,福利国家的发展推动“福利权”的形成——一般社会成员有权利要求国家为个体生存和发展积极提供经济、政策等支持。1919 年,国际劳工组织将12 周产假、工作保护、收入补贴作为构建生育政策的三大标准,奠定了生育政策的基本准则(唐一鹏,2018)。但这一阶段的政策也具有明显弊端:仅涉及基础保障性措施,以保护孕妇为主,对于家庭性别均衡和婴幼儿抚育的关注不足。

二战后,社会福利理念逐渐普及,且女性劳动参与率提高、家庭规模缩小、两性平等观念发展等因素导致低生育率现象广泛出现,政府在婴幼儿照护活动中承担责任已成为各国普遍共识。由于各国国情的不同,在婴幼儿照护中的政策选择上各有差异。采用社会民主主义模式国家(如挪威、瑞典)与选择保守主义模式国家(如德国、比利时)对于家庭内部婴幼儿照护的支持措施较多,支持方向则略有差异:社会民主主义模式国家实施高福利普惠政策,大力支持基础性和发展性措施,同时构建良好的家庭内部育儿环境;保守主义模式国家则基于传统性别分工予以中等强度支持,引导女性回归家庭承担照护职责。自由主义模式国家(如英国)和南欧模式国家(如希腊)对家庭内部婴幼儿照护整体支持力度较低,自由主义模式国家依赖活跃的照护市场,南欧模式国家政策则较为碎片化(Gauthier,2002)。

21 世纪以来,基于对传统社会福利理论的反思,社会投资理论逐渐兴起并受到各国的重视。社会投资理论鼓励公民融入市场,在家庭、市场、国家间建立合作关系,分配福利职能,构建一个“由负责任的风险承担者构成的社会”(Giddens Anthony,1998)。受社会投资理论影响,多国根据自身财政能力与社会特性对家庭婴幼儿照护支持政策进行了改革。其中丹麦、瑞典仍然维持较高的支持水平,2017 年两国家庭福利公共支出占GDP 的百分比位于全球前两位。①本节各国相关数据均来自经济合作与发展组织数据库。See OECD Family Database, Family benefits public spending, https://data.oecd.org/socialexp/family-benefits-public-spending.htm, last visited on 2022-11-14.See OECD Family Database, Fertility rates, https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm, last visited on 2022-11-14.同时两国略微下调了高昂的福利发展性补贴,适度发展私营化并引入竞争机制、强化个人责任、增加鼓励父母参与工作的积极要素,提升支持措施的灵活性(谢琼,2014;彼得.亚伯拉罕、殷晓清,2007),使其总和生育率基本维持在1.7 以上。德国逐步从“男性养家支持”模式向“双职工养家支持”模式转变,通过加大财政投入和补贴举措,协助家长实现“工作—家庭”平衡(郭瑜、庄忠青、李雨婷,2020),21 世纪后其总和生育率呈上升态势,近年来稳定在1.5—1.6 之间。英国政府出台了《应对儿童保育挑战》,改变原先将婴幼儿照护服务全面交由市场供给的思路,认为政府应当承担一定义务,向父母和家庭提供资助和支持,协助创造良好的儿童早期保教环境(岳经纶、范昕,2018)。

上述发展与改革体现了家庭婴幼儿照护支持政策手段的有效性,国家通过建立多维、适度的家庭照护支持举措,建立“基础—发展—环境”政策间联动,提升照护支持的可及性与运转效率。

(二)域外相关国家家庭婴幼儿照护支持的具体措施

总体上看,域外大部分国家选择运用多元复合的家庭婴幼儿照护支持措施,将直接支持和间接支持相融合,并在制度实施过程中进行精细管理和动态调节。以上特点在基础保障、福利发展、环境营造三个方面均有较为具体的体现。

1.基础保障性措施的域外实践

为保障妇女安全生育、婴幼儿健康成长、国家人口政策顺利实施,大部分国家都设置了包含生育医疗服务、产假、生育津贴的基础保障性措施。

关于生育医疗服务和津贴的覆盖范围,英国、瑞典等国强调国家责任,其生育医疗补助可覆盖所有居民,无论其是否就业或缴费,生育补助津贴覆盖雇员及其家庭成员;美国、德国则注重国家与公民责任的结合,具有特定的受益对象而非覆盖全体成员(吕学静,2016)。也有部分国家,如芬兰,规定在国内居住一定期限的居民均可享受生育补助津贴。①参见芬兰《健康保险法》(1224/2004)第9 章第1 节。部分国家通过缴费和非缴费机制的结合实现了生育保险的普遍覆盖和适当的福利水平,如在葡萄牙,没有资格从社会保险中享受带薪产假的妇女可享受由税收资助的生育福利(International Labour Office,2021)。

关于资金来源与管理方式,欧亚多数国家的资金来源渠道为政府、雇主和由个人缴纳的保险费用。荷兰、芬兰等国的高福利主要依靠高税收支撑(穆怀中,2014)。典型代表如奥地利,设立了由企业和国税共同出资的家庭负担平等化基金,与保险费用按照一定比例分担各类家庭帮扶支出(唐一鹏,2018)。主流的生育保险资金管理形式有两种:英国、西班牙、葡萄牙等国采用所有保险项目共同管理、征收单一保险费的形式;德国、意大利、瑞典等国将生育保险和医疗保险合并,生育补助进行单项列支管理(蔡凤梅,2005)。

在生育假期制度的设计上,经济合作与发展组织(OECD)将与婴幼儿生育相关的假期分为四种类型:产假、陪产假、育儿假、家庭护理假。①OECD Family Database, PF2.1.Parental Leave Systems, 2022, https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf.对于大部分OECD 国家,产假仅为生育休假的一小部分(平均为19.1 周),育儿假占比更高(平均为85.6 周);同时,产假期间的津贴较为充足,超过原收入的70%,而育儿假期间的津贴显著低于产假,多数国家提供原收入1/3 到2/3 的补偿,而英国、瑞士、西班牙等国家不给予妇女育儿假期间的收入补偿(唐一鹏,2018)。为鼓励父母双方共同承担育儿职责以促进婴幼儿健康成长,各国不断完善针对男性的生育假期。以德国 “合作育儿奖励”制度为例,其规定如果父母双方在孩子出生后一定时期内均每周工作25—30 小时,也即均衡使用育儿假期,将获得额外的“父母津贴”。该措施有利于促进婴幼儿照护领域的性别平等,同时有益于婴幼儿健康成长(郭瑜、庄忠青、李雨婷,2020)。

2.福利发展性措施的域外实践

为应对生育率持续下降的问题,域外大部分国家普遍采用了多种形式的福利发展性照护支持制度以降低家庭育幼成本,协助婴幼儿成长发展。根据形式与对象,本文对各类福利发展性照护支持措施进行了类型化概括(如表3)。

表3 域外相关国家家庭婴幼儿照护支持领域福利发展性政策类型

金钱补贴是家庭照护补贴制度的主体与核心。在各项生育支持政策中,现金补贴对生育的激励和支持效果最为明显(陈梅、张梦皙、石智雷,2021)。各国对于婴幼儿和各类照护人均设计了多种现金支持项目,儿童补贴是最为常见的补贴项目。为了婴幼儿的健康成长和发展,面向儿童的津贴多以长期性项目为主,如日本的“儿童手当”②高崎市.关于儿童手当(津贴)的通知, https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2022062800037/.和新加坡的“婴儿花红计划”③Ministry of Social and Family Development, Baby Bonus Scheme, https://www.msf.gov.sg/policies/strong-and-stable-families/supporting-families/pages/baby-bonus-scheme.aspx#:~:text=To%20support%20couples%20in%20their%20decision%20to%20have,and%20contributions%20to%20the%20Child%20 Development%20Account%20%28CDA%2.均按照儿童的年龄段分期发放。瑞典、法国、俄罗斯等国家对生育多个子女的家庭进行了额外补贴。对核心家庭的补贴有为产妇提供的孕产补贴(如日本“出产育儿一时金”①大阪府柏原市.出産育児一時金(中国語), http://mobile.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2015051300052/)、对父母均衡承担育儿职责的奖励补贴(如德国“父母津贴”)以及为贫困、残疾、单亲家庭提供的特殊补贴(如英国面向贫困家庭发放的500 英镑生育补助金②Government of UK, Sure Start Maternity Grant: Overview, https://www.gov.uk/sure-start-maternity-grant.)。此外,为支持和激励隔代照护者发挥其在育儿过程中的作用和价值,对于照顾强度高、投入较多的祖辈,美国、葡萄牙等国家也为隔代照护者提供经济支持并发放育儿补贴(郝素玉,2020)。上述各项金钱补贴的数额通常会根据育儿家庭的实际情况有所差异。

物资补贴主要为婴幼儿和产妇提供健康支持,同时为父母照护婴幼儿提供参考和指引服务。新生儿礼盒制度起源于芬兰,现已推广至全球多个国家。政府为每名新生儿的父母提供该礼盒,包含新生儿衣物、生活用品与产妇用品,保障全体婴儿出生时可拥有基础的物质条件,③Pauliina Pennanen and ThisisFINLAND staff, Eighty years promoting a good start for every child in Finland,ThisisFINLAND, https://finland.fi/life-society/eighty-years-promoting-good-start-every-child-finland/.体现政府对新生儿家庭的关爱与重视(富东燕,2022)。美国推出的妇幼营养计划(WIC)为中低收入家庭免费提供母婴、幼儿营养和健康教育,营养食物礼包以及营养咨询等服务。④Food and Nutrition Service, About WIC: How WIC Helps, https://www.fns.usda.gov/wic/about-wichow-wic-helps.

政策方面可分为直接支持婴幼儿照护的政策和通过补助照护人间接支持照护的政策。直接政策包含为提升儿童教养水平和综合素质设置的专门项目,如澳大利亚政府每年发放200 澳元的课外活动补贴优惠券、每两年发放1000 澳元的儿童牙科补助,⑤Service NSW, Apply for an Active Kids voucher, https://www.service.nsw.gov.au/transaction/apply-active-kids-voucher.Services Australia, What' s covered by the Child Dental Benefits Schedule-Child Dental Benefits Schedule, https://www.servicesaustralia.gov.au/whats-covered-child-dental-benefits-schedule?context=22426.以及日本儿童馆开设的各项文化服务活动(李智,2016)。对照护人的支持主要体现为家庭外人员协助照料。法国设置了育儿保姆(Assistante parentale)制度,法国家庭可通过保护孕妇与婴儿局雇佣经过政府认可、具有合格资格证书的育儿保姆,并根据家庭需求和经济能力选择请保姆上门单独照护或与其他家庭共同雇佣(田中景,2020)。澳大利亚政府针对婴幼儿入托设置了相应的补贴(Child Care Subsidy),婴幼儿可享有的补贴时长与父母的社会活动参与情况(工作、完成学业、技能培训、创业、志愿活动等)相关,⑥Services Australia, Recognised activities for Child Care Subsidy-Child Care Subsidy, https://www.servicesaustralia.gov.au/recognised-activities-for-child-care-subsidy?context=41186.避免形成福利依赖以致社会生产力水平下降。税收方面,美国规定每个孩子可减免400 美元税收,夫妻年收入超出11000 美元则每1000 美元减免50 美元(Park, Eun Jung, 2004)。住房方面,新加坡为年轻低收入家庭提供了住房和水电补助金,⑦Ministry of Social and Family Development, Home Ownership Plus Education (HOPE) Scheme, https://www.msf.gov.sg/assistance/Pages/Home-Ownership-Plus-Education-HOPE-Scheme.aspx.俄罗斯提出“母亲计划”为家庭提供住房补贴(陈梅、张梦皙、石智雷,2021)。对于隔代照护者,英国实施国民保险纳税抵扣制度,将祖辈隔代照护与养老金供给相联系;美国也通过儿童与隔代照护者税收抵免的形式支持隔代照护者(郝素玉,2020)。

3.环境营造性措施的域外实践

在环境营造性照护支持方面,北欧具有较为成熟的实践经验。在制度性照护之外,各国基于社区建立起非正式照护形式。家庭日托为非正式照护的典型模式,始于邻里间的无偿协助儿童看护,后经政府主导以规范化形式运作:政府对家庭日托者进行家庭背景审查,审查合格后政府雇佣家庭日托者令其在自家开展工作,并为日常照护的必要开支提供资助。家庭日托者通常每人照看包含自己子女在内的、年龄相仿的3—5 名儿童(林卡、仲鑫,2008)。北欧政府也为暂时无法得到家庭照料的孩子提供临时照料服务和相应托儿场所。

除直接参与照护之外,育儿交流平台也是实现社区居民间协助育儿、建立良好照护环境的有效间接途径。爱尔兰都柏林开展了社区妈妈项目(Community Mother Program),邀请社区内有经验的母亲面向落后地区、单身或年轻的新生儿父母提供健康养育、成长发展方面的知识支持,旨在提升特殊父母群体的育儿能力;该项目为社区妈妈提供一定的薪酬和培训,激励有条件的母亲积极参与社区服务供给(柳倩,2012)。此外德国的家庭互助方案也通过社区在家庭间联合结对、相互帮助。

英国、日本等国由社区主导为居民提供的婴幼儿照护支持均具有较强的体系性。英国政府推出的“早期儿童优质服务中心”计划(The Early Excellence Centers Pilot Progam)旨在通过满足家庭育儿需要,带动各个相关部门提升服务质量,形成跨部门服务模式。其中“确保开端”计划即以社区为依托,面向婴幼儿及其父母提供“一站式”综合服务,包括医疗、保教、发展等咨询支持(Bertram Tony and Pascal Christine,2001)。日本社区鼓励非营利组织积极进入社区,设置集体活动场所、育儿支持俱乐部、课后照顾服务为一体的综合儿童馆,服务人员包括专业全职人员和居民、大学生、退休人员、文艺团体等志愿者,服务对象覆盖社区内0—18岁的儿童和青少年(李智,2016)。

五、完善我国家庭婴幼儿照护支持制度的若干建议

我国家庭婴幼儿照护支持制度包含基础保障性措施、福利发展性措施、环境营造性措施。三类举措具有不同层级的内涵和核心目标,为建立科学系统的家庭婴幼儿照护支持体系,应结合当前双职工家庭育儿的现实困境和支持不足的原因,有针对性地改良与完善各项具体制度。

基础保障性措施意在对生育行为的一般性、必要性环节进行恢复和补偿。对于每一个生育家庭而言,基础保障性措施都具有在生育前阶段与照护初期之间过渡与缓冲的重要作用,理应具有普惠性与公平性。福利发展性措施多数仍处于起步试行阶段,存在过于笼统、缺乏灵活性、作用领域狭窄等现实问题。后续的改进和创新过程中应把握其发展性和提升性,增强体系性。环境营造性措施具有两面性:一方面,其兴起和发展通常是自发性和社会互助的过程,依赖社区内居民对环境的塑造;另一方面,其推广和扩展需要国家和政府的引导,以自上而下的方式将单点式的经验运用至整体社会。

“家庭为主、托育补充”是我国婴幼儿照护服务发展的基本指导原则。为缓解家庭内部婴幼儿照护压力,有效回应照护者的现实需要,国家应全面发力,对当前的基础保障性措施、福利发展性措施、环境营造性措施进行有针对性的完善,通过系列政策为家庭婴幼儿照护增权赋能。具体而言,可从以下方面进行改善:

(一)实现基础保障性措施的普惠性与公平性

家庭照护基础保障性措施在家庭婴幼儿照护支持体系中具有基石性地位,是协助核心家庭化解生育风险的重要手段。因此,该领域的相关制度应具有普惠性与公平性,通过拓展覆盖范围、缩小区域差距,尽力破除“母职惩罚”,使生育基础成本在政府、单位、婴幼儿父母之间合理分担。

首先,完善制度设计,扩大生育医疗费用保险待遇与生育津贴的覆盖面。在立法上应明确地方对于基础保障性措施的立法权限,加强对生育保险权地方立法的合宪性审查,禁止各地不当缩减有权享有生育保险待遇的群体范围(龚向和,2019)。在具体制度设计上,可将生育医疗费用与生育津贴按比例进行拆分,生育医疗保险与基本医疗保险合并实施;生育津贴则另行建账,职工生育津贴保险费仍由用人单位缴纳,非稳定就业人员如希望享受生育津贴待遇,可通过自行缴纳保险费获取相应资格,非稳定就业人员可享受的生育津贴标准可根据参保人的收入水平予以确定。

其次,优化生育医疗费用保险待遇和生育津贴的给付方式。为提高生育医疗费用保险待遇给付效率、减少中间环节,生育医疗费用应以保险经办机构与定点医疗机构直接结算为原则,无需个人先行垫付而后报销,增强其主动性功能。由生育保险基金支出的生育津贴也应由保险经办机构直接打入职工个人账户,避免单位克扣或迟发。由参保女职工直接向保险经办机构申领生育津贴可有效避免用人单位侵害职工生育保险待遇,但也对各地保险经办机构的行政能力提出了更高的要求。

再次,改革生育假期制度使其更好发挥支持功能。生育假期的保护对象不限于女性,也涉及婴幼儿与男性;保护过程不仅限于生殖阶段,也涉及抚育阶段(林燕玲,2018)。过长时间的孕产假期已被证明对妇女的就业和职业机会产生不利影响(Claudia Olivetti and Barbara Petrongolo,2017)。总体上我国生育假期制度侧重于产假及其配套保障,目前各地对于育儿假期的设置普遍较短。因此,建议对现行奖励生育假进行性质与目的上的调整,减少产假性质的假期时长,由“女性产后恢复”向“家庭照护子女”转化。照护性质的假期享受主体由女性单方变为父母双方,可在奖励生育假中划定专属于男性的部分,另行设定育儿假期间工资津贴的给付数额与规则,与产假进行区分,并对父母轮流休假、合作育儿的行为予以适当奖励。

最后,合理分担用人单位成本。改变生育津贴支付标准测算方式,使生育津贴给付标准尽量贴近职工原工资收入,减少企业负担,让生育津贴更公平的覆盖相关群体。需要指出的是,职工长期休假也可能造成用人单位人员缺失的困境。国家和政府应发挥统筹职能,除了为用人单位补足人力资源空缺提供有效途径外,可为积极履行相应义务的企业提供税费减免等优惠政策。在减轻企业支出的同时,有助于激励劳动者回归工作岗位。由此,可借鉴域外经验,一方面可鼓励承担育儿职责的父母采用弹性工作制和远程居家办公等形式。制度设计上也可采用分段假期的形式,职工在一定天数内的休假可领取全额工资,超过后则按比例领取工资。另一方面,政府为用人单位雇佣临时职工提供资金补贴,分担其用工成本。

(二)增强福利发展性措施的细致性与可行性

为发挥政府惠民生的积极作用,提升财政支出效益,使得家庭照护福利发展性措施更具针对性、可持续性,在实物补贴、政策支持和整体效用上,家庭照护福利发展性措施体系应当进一步细化,增强可行性。

第一,对于实物补贴,尤其是金钱补贴,可探索建立动态补贴机制,根据家庭收入水平、子女数量、选择的育儿方式、学历状况等因素,综合测定家庭可享有的补贴数额。对于特殊的群体还可设置专门补贴,如低收入群体扶助金、高学历群体生育奖励、单亲家庭生活补贴等,以分层式给付替代固定补贴金额,使政策公平合理、切实可行。

第二,在政策供给方面,更多发挥政府作用,针对家庭需求扩大支持领域,减少制度空白。托育机构主要覆盖1.5—3 岁婴幼儿,在托育机构之外,对于育儿嫂、育儿保姆等提供的具有一定公共性质的服务,政府也应积极参与供给,通过组织购买相关服务、设置相应的资格审查和合格证书制度、与优质保姆机构开展合作等,为育儿家庭提供便利的获取服务的渠道。

第三,在整体效用上,为使得相关举措在不同育儿方式、不同照护主体、不同成长阶段中都能全方位发挥育儿支持作用,应加强与其他领域制度的联动。托育方面,上海市人民政府在《上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案》(沪府办发〔2022〕3 号)中提出要“研究补需方与价格改革联动机制”。根据托育机构服务质量、定位设置家庭补贴数额,对公立与私立、普惠性与非普惠性托育机构做出区分。在保险领域,与养老、医疗保险制度联动,根据地区发展状况、家庭经济水平、照护时间等因素,为隔代照护者提供支持与优惠政策。与商业保险机构也可积极开展合作,对母婴安全、意外伤害等保险提供参保支持。此外,可将协助其他家庭育儿、参与社区育儿服务活动纳入测定家庭照护补贴数额的考察范畴,对互助育儿行为予以支持和鼓励。

(三)注重环境营造性措施的情感性与交互性

在传统社会中,儿童的养育并非依赖母亲或特定的个体,而是依赖于社区,儿童的成长过程有数不清的成人和同伴参与其中(安超,2021)。父母或其他家庭成员是婴幼儿的直接照护者,相较于家庭,社区的参与是间接的、隐性的、宏观的,对于社区中的每个家庭和婴幼儿的影响是潜移默化的。良好的社区育儿环境创设依托于家庭与社区、家庭与家庭间的情感联结,信赖感的建立则需要在有效的育儿交流和交互场景中产生。

在解决互助式育儿涉及的家庭意愿、服务质量、安全风险问题的过程中,社区具有不可替代的独特地位,国家也应大力促进社区社会组织的积极健康发展。首先,尊重家庭意愿、提升社区信任感是互助式育儿制度建设的核心和关键。社区主导建立互助中心时要以当地婴幼儿数量、家庭照护需求、人口与经济结构为基础进行综合判断。参考文冲新村亲子小屋(详见表2)和前述域外相关国家家长交流平台的运行模式,可在相关场所先行开设亲子活动,作为“中介”推动家庭间信赖关系的形成。为已有的成熟互助团体提供支持,也有利于增加居民信任感和参与度。有条件的地区也可尝试通过促进互助育儿的规范化运作,拓展丰富家庭育儿的形式。

其次,保证照护质量是可持续发展的基础。如泉州华大社区互助式育儿中心的发起者具有早教机构工作经历,且借鉴了域外先进模式,其专业性得到其他社区家庭的认可和信赖。①孙彦川.社区有个互助式育儿中心[N].中国社会报,2020-08-18.在互助式育儿中心建设时应注重专业社工的引入,挖掘社区居民中的优秀人才,加强培训提升互助人员照护水平。同时也可以借鉴五角场妈妈团的做法鼓励或邀请居民参观、旁听,②肖瑶.在上海,外地妈妈们抱团养娃, https://mp.weixin.qq.com/s/QU78pOfYQcRQXRw1zYU7dQ,2021 年8 月23 日。使其可以在对互助育儿质量进行审慎判断后再做选择,也有利于接收家长们的改进建议。

最后,化解互助照护风险是稳定发展的保障。应当注意到社区互助式育儿具有共享性、协作性以及一定的公益性,过分严苛的追责可能会打击家长参与互助育儿的积极性。社区要扮演好矛盾的调解者与化解者,通过设置社区安全员和调解员、建立“家长陪审团”等方式形成多元矛盾纠纷化解机制。有条件的社区还可牵头带领互助育儿家庭共同签订互助契约,对风险处理机制进行事前约定,充分发挥乡规民约在化解互助照护风险中的作用。

总之,对于社区主导推进的婴幼儿照护支持措施,应更加注重社区现实需求和服务供给的体系化。农村社区应注重资源与人员的配备,积极引入非营利组织、志愿服务组织。根据乡村依赖从实践中、亲友处获取育儿知识的特点(罗娟等,2020),一方面通过亲子活动和入户沟通提升乡村婴幼儿家长对于科学育儿和素质教育的认知;另一方面建立信息传递网实现科学知识在当地居民间的传播。城市社区的照护支持应具有层次性,城市中的家长通常具有一定的婴幼儿养护基本知识,社区可在此基础上提供生活习惯和性格养成方面的进阶知识;支持方式应结合城市家长工作忙碌的特点,注重简洁性和对碎片时间的利用;在活动设置上可整合各个部门的资源,根据婴幼儿不同年龄段成长特点组织亲子沙龙活动;有条件的社区也可联合托育服务机构开发线上公益性婴幼儿养育课程、父母课堂、咨询等,并将生育政策与福利、法律权责、法律风险教育纳入培训范畴,拓展个性化婴幼儿照护教育指导服务。